试论“素”“位”“变体”之间的关系及其科学价值

2022-12-21李辰淅李冬

李辰淅,李冬

(中国传媒大学 人文学院,北京 100024)

19世纪30年代,喀山学派开始有了区分 “音位”与“音素”的意识。20世纪30年代,布拉格学派区分了音位学与语音学,并提出了“音位变体”的概念[1]。随后,“素”“位”和“变体”的概念就被引入语言其他平面的研究当中并发挥了重要作用。回顾语言学史,“素”“位”和“变体”从一个侧面反映了从传统语言学、现代语言学发展到当代语言学的过程中在研究取向上的转变,具有重大的科学价值。本文试从论证“素”“位”和“变体”三者内在关系的基础上结合语言学的发展脉络讨论这三个概念的科学价值,旨在为深化对语言学史的认识提供一条新的路径。

1 “位”与“素”关系

“位”与“素”之间是对立关系,前者属于语言系统,后者不属于语言系统,要讨论“位”“素”对立关系,首先从音位和音素说起。

音位是具体语言或方言中具有区别词的语音形式作用的最小线性语音单位,而音素是人类语言从音质角度划分的最小线性语音单位[2]。音素是从“音质角度”划分的单位,这意味着只要在发音生理上有所不同,理论上就是不同的音素。而且,语流中语音紧紧相连,发音部位和发音方法不断改变,彼此之间难免相互影响。描写一个音素时,不仅要记录它的发音部位和发音方法,还要记录其舌位变化、唇形变化乃至一切音变的初兆和残迹[3]。例如,在/tu/这个音节里,音素[t]的特征有[+口][+塞][+舌尖中][+清][-送气],由于受后面元音/u/的影响,因逆同化作用而产生预先音变[+圆唇]。因此这里的[t]可以看成一个对立性特征束[+口+塞+舌尖中+清-送气+圆唇]。这里不研究对立特征在该音节所属语言的语音系统中能否起到辨义作用,这里目的在于力求通过一束对立特征尽可能准确详尽地描写一个音素的音质,记录语言事实,而这是不以具体语言的语音系统为转移的。

如果说音素是对立性特征束,那么音位就是区别性特征束。上面对音位概念界定的精髓在于“区别”,这就要求从具体语言系统的角度考虑音位。音位的每一个特征都能够使其自身与其他至少一个音位区别开来,从而在语言的语音系统中占据自己应有的位置。例如,普通话辅音音位/t/以[+口]区别于/m/,以[+塞]区别于擦音和塞擦音,以[+舌尖中]区别于/p/和/k/,以[-送气]区别于/ph/,因此普通话音位/t/是[+口+塞+舌尖中-送气]的区别性特征束。这些区别特征共同规定了音位/t/在普通话语音系统中的相对位置,使其在系统保持自身的独立性。至于[+清][+圆唇]等对于普通话辅音音位来说没有系统价值的对立特征,在这里并不是关心的对象。同时,音位的“区别”作用又是以具体语言或方言系统为转移的,不同语言或方言就有不同的音位系统,对于一个音位的描写也就不同。/t/在英语中也是一个独立音位,但其情况与普通话中又不相同,由于英语音位系统没有普通话中[+送气][-送气]的区别,而存在普通话中没有的[+清]与[-清]或[+浊]的区别,所以英语音位/t/是[+口+塞+舌尖中+清]的区别特征束,以[+清]区别于浊音音位/d/。

由此可见“位”“素”对立的基本含义是:“素”是不以特定语言或方言为转移的客观物理、生理现象,它是一系列发音特征的集合,与具体语言系统无关;“位”是特定语言或方言聚合系统的基本单位,只有“位”才对特定的语言系统产生意义。因而像生理语音学、声学语音学等对于“素”的研究严格来讲也不属于语言学研究,“位”的研究才属于语言学研究。然而,也不应把“位”“素”对立关系考虑得过分绝对,认为音位学与语音学毫不相干的观点也是不科学的。语音学无疑有助于语言学,例如,如果没有对发音部位和发音方法的描写,就难以知道音位的聚合依据。总之,语言学并不排斥对语言外部现象的研究,尤其不排除语言学和其他学科、其他现象交叉的研究,但前提是必须认清“位”才是语言学研究的核心对象。

2 “位”与“变体”关系

语言是一个基于关系的系统,它是由组合关系和聚合关系构成的网络。“位”和“变体”都在特定语言系统之内,二者的区别在于“位”是特定语言或方言聚合系统的基本单位,而“变体”则是特定语言或方言中“位”在组合结构中的变化。下面尝试通过音位和音位变体、词位和词位变体、句位和句位变体来说明这种由聚合到组合中的变化。

处于聚合系统中的音位,一旦进入组合结构中,就会受语音环境的制约而呈现出不同特点,这就成为条件变体。以普通话的元音音位/a/为例。当/a/出现在/-u/和/-ŋ/之前时,就会受到韵尾的影响,发音时舌位靠后,表现为[ɑ];当出现在/i-/和/-n/之间时,就会受到前后两个音位的发音限制,因协同发音作用而舌位靠上,表现为[ε]。 [ɑ]和[ε]就是音位/a/的其中两种条件变体,它们的不同是与其组合音位的特点不同而导致的。

词汇层面上也有区别“位”和“变体”的必要。词位是“一种语言语义系统的最小区别性单位”[4]。一个词位进入组合结构就会表现出一定的形态变化,成为词位的语法变体。以take这个词为例,其词位形式若记作TAKE的话,那么在进入句子之后就会因其出现位置及时体态因素的不同而发生不同的外形变化,形成不同的语法变体,例如:

(1)a.I take vitamin C to prevent colds.

b.Don't forget to take your vitamins.

c.Taking vitamins is good for your heath.

d.He takes vitamin C to prevent colds.

e.The kid took his vitamins last night.

f.Vitamins are better taken before bed.

在上例中,句(1)a是现在时普通体,主语是第一人称单数,词位TAKE就表现为 take;句(1)b中谓语动词是forget,词位TAKE进入句子就被非限定化为不定式形式to take;句(1)c中以TAKE为中心的动词性结构充任主语,TAKE就表现为名词化形式taking;同理,句(1)d是现在时普通体且主语为第三人称单数,句(1)e 是过去时普通体,句(1)f的语态是被动态,词位TAKE就分别表现为变体形式takes,took和taken以适应不同语法环境。

从语义角度看,组合也会使词位的意义发生一定程度的变异,但变异前后的意义仍然存在密切联系。这里有两种情况值得注意。一类是组合产生新义,比如,“木头”本来表示一种实体,在“木头房子”中就只用来表达特性,即“房子”的质料特性。另一类是组合结构对意义的选择限制,具体体现为,就任何内部关系明确的结构体来说,其中每一个结构位置都只能选择一个词类属性的词,只能选择该词的一个义项。例如:

(2) a.我的背包很轻。 (轻:重量小)

b.他年纪轻,考虑不周是正常的。(轻:数量少)

c.放下的时候轻一点儿。(轻:用力小)

d.我只是受了些轻伤。(轻:程度浅)

(3)a.下属向领导报告了这个情况。(报告:正式告诉)

b.今天发布了一份政府工作报告。(报告:书面形式的正式陈述)

(2)a-(2)d 句中的“轻”都是词位/轻/的变体,之所以表现出不同意义,是因为该词位的分布位置不同以及与之搭配的词也不同。“背包”可用重量衡量,因此“轻”在(2)a中的含义只能是“重量小”。 “年龄”可用数量衡量,因此“轻”在(2)b句中的含义就只能是“数量少”。 (2)c、(2)d 句同理。 (3)a和(3)b 中的“报告”也来自同一个词位,(3)a中的“报告”充任谓语核心,是动词性,表达的是“正式告诉”的意义,(3)b的“报告”分布在充任宾语的定中短语的中心语位置,是名词性的,表达的是“书面形式的正式陈述”的意义。

句法层面也有“位”和“变体”的区别,这里最为典型的例子就是早期生成语法理论中的“深层结构”和“表层结构”[5]。深层结构是一种“位”结构,完成句子最基本的语义关系的配置,也就是现在所说的论元结构。然而,“位”结构只是一个句子得以生成的基础,它本身还没有成为一个真正的句子,更不会直接用于交际过程中。当然,“位”结构需经转换得到的表层结构就是一种“变体”结构。而在转换的过程中,尽管在深层结构中得以确立的语义结构关系在表层结构中维持不变,但却向实际的语句表达迈出了最为重要的一步。例如,“猫追老鼠”,其“位”结构以“追”为核心,分别把题元角色施事、受事指派给“猫”和“老鼠”,并投射为/猫追老鼠/这一论元结构。经过不同的转换,就可以得到“猫追老鼠”“老鼠被猫追”“老鼠被追”等表层结构或“变体”结构。

由此可见,“位”是一种抽象的、深层的结构单位。尽管“位”有区别意义或功能的作用,但独立的“位”并不能用以直接负载交际功能。而要实现交际价值,“位”必然要进入组合结构之中。组合其实就是按照特定的结构模式把两个或两个以上的单位搭配在一起的过程。而“一个二元组合就包含一定数量互相制约的机械的和音响的要素”[6],组合起来的单位之间互相影响、互相制约,因而组合就必然会对进入其中的各种“位”单位有所要求,而“位”单位为了适应这种要求就会有所改变,如此一来就形成了各种“变体”性质的结构成分。

3 科学价值

以上是对“位”与“素”、“位”与“变体”关系的讨论。下面结合语言学发展脉络,探讨这种关系的科学价值。简言之,“位”与“素”的区分是传统语言学走上现代语言学的标志,而“位”与“变体”观念为语言学界广泛接受则意味着语言研究由现代语言学阶段进入了当代语言学阶段。

众所周知,1916年,索绪尔的《普通语言学教程》正式出版,这成为现代语言学的开端。与传统语言学相比,现代语言学在语言观上发生了重大变化,即从原子主义语言观转向系统观,也就是认为语言是一个符号系统。这一观念构成了现代语言学的理论核心。在新的语言观下,语言系统(而非语言要素)及其演变就成为语言学的核心研究对象。这是人们对于语言认识的一次飞跃,语言学从此进入科学性、描写性、系统性的研究阶段,成为一门真正的科学。而在这一转变的过程中,“位”“素”对立的语言研究观念发挥了极为重要的推动作用。从这个意义上说,“位”的观念是支撑现代语言学核心理论的一个重要的操作性观念。

传统语音研究关注的主要是如何正确地发出一个音的问题,为此就展开了对语音生理属性和声学特征的分析,这自然属于对语言“素”的方面的研究。然而,这种对生理、物理性质的微观分析并不具有严格意义上的语言学价值。相较之下,“位”则是从关系的视角出发来认识语言中各要素的价值,认为“位”的价值由它与其他“位”的关系来界定。换言之,只有在“位”的基础上才有可能认识到语言是一个以同一和差异为前提的价值系统。由此可见,“位”“素”对立的科学价值在于回答了“什么是语言;什么不是语言”的问题,是语言学明确其核心研究对象的前提条件,促使语音研究从对“素”的微观分析上升到对“位”的科学系统的描写,为传统语言学走向现代语言学奠定了坚实的基础。

此外,“位”的观念也推动了现代语言学的发展。受喀山学派音位理论和索绪尔语言理论的影响,20世纪30年代,布拉格学派将“位”“素”对立上升为语音研究的基本观念,正式将研究语音实体的语音学与研究音位系统的音位学区别开来,创立了现代音位学这一语言学的分支学科。

“位”观念还启发了人们对于语言其他次系统的认识。自20世纪20年代开始,俄国语言学界尝试建立词汇系统的抽象单位,于是开始了对于“词位”的探索[7]。20世纪30年代,美国描写主义代表人物布龙菲尔德试图把“位”观念贯彻到语法以及词汇的分析之中,提出了“法位”和“义位”的概念,可惜在描写主义的语言学框架内没有产生应有的影响。然而,语言学界力图将“位”观念引入语法研究领域的尝试并未停止。此后派克的“法位学”理论、兰姆的“层次语法”学说,乃至哈里斯“核心句”观念的提出,这些都是语法学界在这方面十分有意义的尝试。然而,最成功的实践者当属哈里斯的学生乔姆斯基,他提出的“深层结构”就是各种表层结构之下的一种 “位”结构。从这个意义上说,现代语言学是建立在“位”观念的基础之上的,当代语言学的开创甚至也是得益于“位”观念的。

1957年乔姆斯基《句法结构》的出版标志着转换—生成语法的诞生,也同时标志着现代语言学的结束和当代语言学的开始。现代语言学的研究对象是语言系统,生成派则开始以语言能力作为研究对象。所谓“生成”,其基本含义有两层:就语言客观属性来说,“生成”指的是创造性,即人们能凭借有限的规则生成无限的且合格的句子;就语法理论来说,“生成”指的是明晰性,有效的语法理论既要能够预测合法的句子,也要保证不生成不合法的句子。这标志着语言学从描写性研究进入了解释性研究阶段。这种转变从20世纪50年代现代音位学与生成音系学的激烈交锋中开始,“位”与“变体”是理解这种转变的关键。

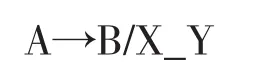

现代语言学阶段,结构主义语言学流派的语音研究范式主要关注的是聚合轴,所做的主要内容是从具体语言的素材中分出有哪些音位、区别特征是什么,进而展开分门别类的描写,并提炼出具体语言的音位系统。也就是说,结构主义的音位学基本上是以“位”为核心的。但是,在生成语言学的视角下,与“位”相对的“变体”受到了高度重视,并促发了音系学的诞生。从底层音位组合实现为表层音位变体,这一过程中会发生许多语音变化。生成音系学关注到这种组合结构中的语音变化,甚至关注到重音、声调、语调、节律等韵律方面的变化。生成音系学的标准理论(SPE)将底层音位实现为表层音位变体的过程用形式化的音系规则来表述:

其意义是当音段A处于X与Y之间的位置时就成为变体B[8]。除了音段的变化之外,标准理论还关注到词在不同语音环境中的重音变化。例如,telegraph有3种语音变体,它本身作为一个词出现时与出现在-ic(telegraphic)和-y(telegraphy)的环境中时各自有不同的重音,标准理论发现这种重音的变化也由一定规则支配,重音的实现过程也可以用上述的形式化方法来表达[9]。生成音系学的这些研究几乎都是在语音组合结构中进行的,因为拟定这些规则正是为了解释并预测一个单位在组合结构中的实际表现,而这个推导“变体”的过程就体现出“生成”的基本含义。由此可见,从结构主义音位学到生成音系学,语音研究取向发生了由聚合系统到组合结构的转变,而这种取向转变的基础正是语言观的转变,即从现代语言学的系统观到当代语言学的生成观。正是在这个意义上,“位”与“变体”的区分是语言研究由现代语言学阶段进入当代语言学阶段的标志之一。

4 结语

“素”是不以特定语言或方言为转移的客观生理、物理现象,“位”是特定语言或方言的语音聚合系统中的基本单位,“变体”则是特定语言或方言中“位”在组合结构中产生变化的结果。就三者之间的关系来说,首先,要强调的是“位”与“素”形成对立关系,前者是语言系统内的单位,后者则处在语言系统外,本质上是一种自然现象。把二者严格地区分开来,这是语言学明确自己核心研究对象的前提。正是在“位”的基础上,现代语言学得以建立并取得迅速发展。其次,是应关注“位”和“变体”的联系及其在当代语言研究中的重要地位。具体而言,现代语言学对语音研究主要关注“位”意义上的聚合系统,而当代语言学的主流研究取向则转移到了组合结构中,尤其关注到影响“变体”的韵律因素。这样一来,就可以通过把握这三个概念之间的内在联系来对语言学的发展有个更为具体、精确的认识和理解。