浅析《海上花列传》的叙事空间

2022-12-21史玥

史玥

(山西师范大学 文学院,山西太原 030000)

《海上花列传》是韩邦庆于1894年创作的一部吴语小说,共六十四回,被鲁迅《中国小说史略》归入“清之狭邪小说”,并将此书誉为该类小说中的压卷之作[1]。小说主要描写当时的妓院,旁及官场和商界,以及在此范围内所能涉及的形形色色的人物和社会生活。作者以细腻生动的笔触,将清末上海租界畸形社会的多方面活动如实地展现在读者面前。小说中的主要人物有妓女和狎客两类,供妓女们栖身的堂子和供狎客们游冶的花园“一笠园”自然就组成了全书两个重要的叙事空间。

1 堂子:女性欲望交织的真俗世

《海上花列传》中,堂子是小说前半部分最主要的叙事空间,其中尤以等级最高的长三堂子着墨最多。长三堂子是一个公共空间,人们在其中进行聚会、社交、交易等多项活动[2]。堂子不是家庭空间,可是它却充满了一种家庭氛围;每一家堂子的处所都是固定不变的,小说虽然写的是妓院欢场,但描写中也并不见多少情色意味,反而以极其细致的笔墨描绘堂子中诸人的日常生活。在堂子里,倌人管自己的鸨母叫“无娒”,与其他的倌人以姐妹相称,而狎客来到堂子里,也被称为“老爷”“姐夫”等,这俨然是将狎客们当成了“家庭”中的主人。堂子中的倌人与他们的相好,如周双珠与洪善卿、黄翠凤与罗子富、沈小红与王莲生、李漱芳与陶玉甫等,彼此之间已经建立起一种比较长期的类家庭关系。

但是,这种类家庭关系并不是完全稳定的,倌人与狎客之间的恋爱和相处都是建立在“做生意”原则上的,其本质依旧是金钱与美色的交易。《海上花列传》在塑造这些倌人的形象时,放弃了传统的才子佳人角度对女性的才、情、貌进行大肆渲染,而是赋予了她们更多的女性主体意识。倌人们已经不仅是供男性消遣玩乐的对象,为了稳固与男性之间的这种类家庭关系,她们会想方设法来刺激或满足男性的欲求;同时她们也有个体的欲求,一旦个人欲求无法得到满足,她们也会运用自己的心机和手段来使自己获得的利益最大化。在堂子这个空间里,倌人的鲜明个性就被表现出来了,现仅以沈小红与王莲生的类家庭关系为例。

沈小红与王莲生的关系是最具有家庭气质的。小说第四回,王莲生结识了新相好张蕙贞,并因此对沈小红感到愧疚不已,还在张蕙贞家时,心里便想着“沈小红家须得先去撒个谎”;到了沈小红所住的西荟芳里,沈小红出房相迎,似笑非笑地与他说话,“莲生见他一副凄凉面孔,着实有些不过意,咧着嘴进房坐下”;当王莲生告诉沈小红他这三天夜里住在朋友家,沈小红讥讽他“耐个朋友倒开仔堂子哉”时,王莲生也没有生气,反而“不禁笑了”;面对沈小红接二连三的兴师问罪,王莲生始终坚持向沈小红表白自己没有变心,并主动向沈小红求和。在这个时候,沈小红处于强势地位而王莲生处于弱势地位。在小说的第九回和第十回中,王莲生与张蕙贞同游明园,沈小红得了消息(从前后文可以推知,是小柳儿告诉沈小红王、张二人行踪的),便赶到明园来,二话不说将张蕙贞打了一顿,等到王莲生去沈小红家时,又被蓬头垢面、如鬼怪一般的沈小红吓得起身要走,沈小红撞墙寻死,王莲生只好去而复返。他以千百样的柔情软语去哄沈小红,又答应帮沈小红还债,沈小红才放过了他。

以上情节皆表明,王莲生与沈小红之间,已经不是单纯的嫖客与妓女的关系,一方面,从表面上来看,他们更像是一对普通夫妻:沈小红实际上是在以“妻子”的身份来对王莲生加以约束,不许他有外遇,一旦发现了王莲生有外遇,便要死要活;另一方面,王莲生也同样以“丈夫”的身份来对沈小红提出忠贞的要求,也正因如此,当王莲生撞破沈小红与小柳儿的私情时,才会怒气滔天,继而要与沈小红断绝关系。

不过,在二人的这段关系中,显然王莲生对沈小红的感情和企图更为纯粹。王莲生一直想要娶沈小红做姨太太,结交张蕙贞是为了“垫空当”,娶张蕙贞也是在他得知沈小红背叛自己后做出的草率决定。而沈小红在发现张蕙贞时撒泼胡闹,自己姘戏子的事情败露后又向王莲生以死示冤,这些行为发生的目的,只不过是为了能让王莲生替自己偿还债务罢了。

在西荟芳里这个空间中,沈小红向读者展现出她性格的泼辣跋扈,同时也展现出她对情欲及金钱的追求。同样地,小说通过对其他堂子日常生活的描写,也表现出其他倌人的鲜明个性及生存状态,如黄翠凤精明自强,心有城府,主动为自己寻求出路,将罗子富耍得团团转;周双玉心高气傲,对比自己有资历的倌人周双宝处处排挤;李漱芳多愁善感,深爱陶玉甫但又不甘心为人妾室,最终郁郁而终[3]。

总而言之,小说中的倌人是堂子这个叙事空间中的叙事主角,她们用自己的喜怒哀乐,叙写着堂子中的生生死死、恩怨情仇,将堂子打造成俗世人间的一个缩影。另外,在社会上本属于弱势群体的倌人妓女,在堂子这个空间中,也变得勇敢起来,以强烈的反抗意识,反抗男权社会与自我宿命,对传统的婚恋观和金钱观等提出挑战。

2 一笠园:男性权力构筑的桃花源

在中国古典文学中,花园是一个重要的叙事空间,在《西厢记》《牡丹亭》《墙头马上》《娇红记》等经典文学作品中,花园是才子佳人恋爱故事的主要发生地。花园是介于内宅与社会之间的一重空间,它既不受社会大环境世俗规约的压抑,也不受内宅中烦琐礼教的束缚,人们可以放心地在花园中流露自己的私人欲求。也正因如此,花园是体现男女之间情爱诉求的绝佳处所[4]。

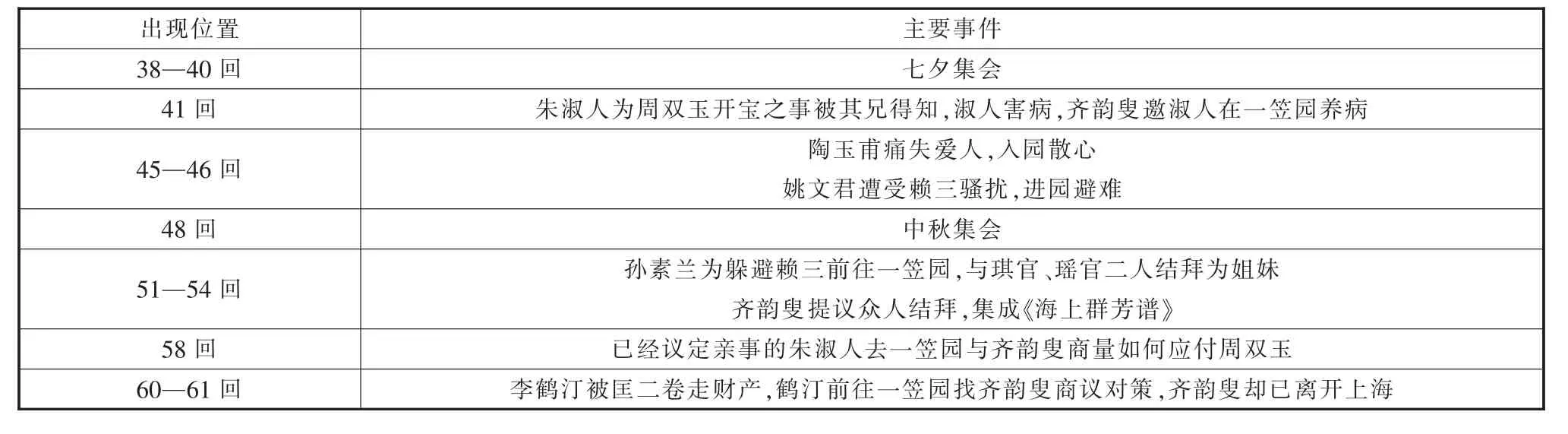

从第三十八回的众男女七夕集会开始,《海上花列传》的叙事就集中在一笠园这个特定的空间中。一笠园是“风流广大教主”齐韵叟的私家花园,园中环境清雅,亭台楼阁富丽堂皇。在小说中,以一笠园为背景的情节总共有7处(见表1)。

表1 一笠园为背景的情节

据下表所示,一笠园主要具有聚会、养病、解忧、避难等功能。一笠园外的世界充满了算计、虚伪、欺诈瞒骗,与园外的世界相比,园内简直就是一个闲适快乐的桃花源,众多男女在园中谈情说爱、嬉笑玩乐。小说的第三十九回曾写到众人在一笠园中的活动:“踅过九曲平桥,迎面假山坡下有三间留云榭,史天然、华铁眉在内对坐围棋,赵二宝、孙素兰倚案观棋……突然半空中吹来一声昆曲,倚着笛韵,悠悠扬扬,随风到耳……箭道之傍三十三级石台上,乃是葛仲英、吴雪香两人合唱,陶云甫擫笛,覃丽娟点鼓板”。如此看来,园中的生活明显不同于园外的世俗生活。在一笠园中,众倌人好像是寻到了一个安全的庇护所,这时她们放下了一切防备,纷纷展露出自己的真性情:姚文君摆脱了赖三公子的纠缠,在一笠园内恢复了少女心性,自己要坐着瓜皮艇子到湖里去捉金鲤鱼,到了岸上,又与高亚白、齐韵叟等人嬉戏玩闹;林翠芬因为自己的相好尹痴鸳另叫倌人而醋意大发,在众人面前露出一派小儿女情态;平日里心高气傲的周双玉也转了性子,与朱淑人一起到草丛里捉蟋蟀;孙素兰、瑶官、琪官三人灯下谈心,觉得彼此投缘便要结成姐妹,随后,在齐韵叟的倡议下,一笠园中的十四位倌人全部结拜姐妹,并撰成《海上群芳谱》。

在一笠园这一方天地之中,狎客与倌人又化身成传统的才子佳人,他们在这里恋爱嬉游,相互之间的金钱关系被淡化了。园中的男性多是文士名流,园中的各项活动也不外乎是听戏、猜灯谜、游湖、下棋、行酒令、赏菊之类的风雅活动。由此可见,园中人与园外人有着明显的区别:园中人往往已经消除机心,割舍红尘,而追求一种怡然自得的自由生活。因此,像洪善卿、庄荔甫这一类精明市侩的商人,王莲生、罗子富、沈小红、张蕙贞、黄翠凤等被红尘俗世深深牵绊住的人,以及李漱芳这样的敏感多疑之人,是无法进入一笠园的。

但是,一笠园这座桃花源并不是一个永恒的存在物,男性权力的存在与否决定着它的存在。就拿倌人入园游玩或避难一事来说,她们是否能够进入一笠园,取决于她们的相好的身份和地位,是她们依附男性的结果。

小说的第四十四回,姚文君被赖三公子骚扰,她先是对赖三公子假意巴结,又借口要出局,这才从赖三公子身边脱身,过了一日,便出现在了一笠园内,“打扮得结灵即溜,与众不同”,她能够这么快就进入一笠园避难,显然是因为她的相好高亚白在一笠园的主人齐韵叟面前能够说得上话,这个原因在姚文君初入园时尚未十分显露。到了第五十回,孙素兰同样对赖三公子的骚扰感到苦恼不已,书中这样描绘孙素兰向其相好华铁眉诉苦,并商量对策的情景:

素兰一见铁眉,呜呜咽咽,大放悲声,诉不尽的无限冤屈。铁眉惟恳恳地宽譬慰劝而已。素兰虑其再至,急欲商量。铁眉浩然长叹,束手无策。素兰道:“我想一笠园去住两日,耐说阿好?”铁眉大为不然,摇头无语。素兰问怎的摇头,铁眉道:“耐勿晓得有多花勿便哚。我末先勿好搭齐韵叟去说,癞头鼋同倪世交,拨俚晓得仔末,也好像难为情。”素兰道:“姚文君来浪一笠园,就为仔癞头鼋,啥勿便嘎?”铁眉理屈词穷,依然无语[5]。

因为有姚文君入园避难的先例,故孙素兰也想去一笠园里住几天,可面对孙素兰的请求,华铁眉犹豫不决,百般推诿,这种反应固然与华铁眉本身的性格有关,但更大的一个原因则是高亚白是一笠园主人齐韵叟的随身师爷,在园中有一定的地位和话语权,但华铁眉只是一位被当作普通客人来招待的文士名流,没有主人的允许,华铁眉确实不能直接将自己的相好带入园中。果然,随后孙素兰出局于老旗昌,齐韵叟亲口说“搭仔文君做淘伴,阿是蛮好”,孙素兰这才得以入园。

而随着男性权力主体的消失,一笠园对于倌人来说也就不再具有庇护所的功能,这一点在赵二宝的身上体现得极其突出。赵二宝来到上海后的生活可谓是顺风顺水,刚到上海开了堂子一个月,便结识了天下闻名、极富极贵的史三公子。当赵二宝第一次出现在一笠园中时,尚是史三公子身边的新宠,虽然她当时已是上海极其时髦的倌人,但是与其他在风月欢场中浸淫了多年的倌人相比,她还是显得涉世未深、单纯天真,史三公子叫她不要做生意,等着他来娶她,她也就真的动了歇业的心思,一心等着做史三公子的大老母(正室妻子)。史三公子是祖籍金陵,出身翰苑的贵胄公子,是一笠园中众人巴结讨好的对象,而作为史三公子相好的赵二宝,自然也就受到了一笠园众人的吹捧,如齐韵叟就称赞赵二宝“果然是好人家风范”。

随后,史三公子离开上海,赵二宝闭门谢客,生活全无着落,史三公子虽然在给二宝的信中说过“闷来时可往一笠园消遣消遣”,但此时没有了史三公子的护持,赵二宝显然已经失去了进入一笠园的资格,史三公子的话也不过是为自己背弃盟誓而找的敷衍之辞罢了。赵二宝重新做起生意后,同样遭到了赖三公子的骚扰,赖三公子将她毒打一顿,甚至砸坏了她住所中的大部分家私——这种遭遇比之前姚文君、孙素兰的遭遇要悲惨得多,可是她此时已被史三公子抛弃,故而也没有办法像姚文君、孙素兰一样到一笠园中去避难,只能一个人面对“上天无路,入地无门”的惨淡现实。

除了赵二宝,周双玉在离开一笠园之后也变得十分狼狈。

从某种程度上来说,周双玉的性格与沈小红、黄翠凤这两个倌人的性格十分相像,只不过周双玉的这种精明果敢的性格,是伴随着小说的叙述过程慢慢形成并显露出来的。在刚做了周兰的讨人(鸨母买来的养女)时,她还是个极其腼腆娴静的小女孩,此时她的种种举动,在读者看来,似是因为其太擅于察言观色而显得十分小心翼翼。但是,在给人腼腆娴静印象的同时,双玉也动用自己的小心机来打压同行,自从入了堂子,她就一直看不起生意不佳的周双宝,总是在暗地里挑拨鸨母与双宝的关系。

在对朱淑人一见钟情后,周双玉也并不是一味被动地等待爱情的到来,面对朱淑人的靠近与种种询问,她显出了一种女儿家的矜持,默认了对朱淑人的好感,但又不轻易允许朱淑人的亲近,只让朱淑人先去找洪善卿商量。这种毫不轻浮的、若即若离的态度,紧紧地抓住了朱淑人的心。

一笠园这处私密的花园,对于私订终身的朱淑人与周双玉来说,是一个可以放下一切后顾之忧而安心恋爱的地方,而在一笠园中的周双玉,似乎也将自己的心机丢弃在了园外,褪去了倌人的身份,以一种自由纯真的小女儿姿态与园中众人一起无忧无虑地玩乐。

到了后来,朱淑人接受了兄长为自己安排的亲事,打算要背弃周双玉。此时,离开了一笠园的周双玉身上的纯真气质也已经消失殆尽,她的泼辣果敢与富有心机的性格也彻底显露了出来——没有了朱淑人这样的恩客呵护,她便只是堂子里一个普通的倌人,只能靠自己给自己挣出一条出路;她先是温声软语地哄着朱淑人在她的床边坐下,又问朱淑人还记不记得他们当初在一笠园中的情景,接着,她便逼着朱淑人与她一同吞生鸦片自尽,淑人不肯,她便自己将生鸦片全吞了,接着便怒斥朱淑人之薄情寡义。她以如此惨烈的举动惩罚了朱淑人,同时又让朱淑人给了自己一万洋钱以作了结,为自己挣得了一份赎身钱与嫁妆。可以说,一笠园之外的周双玉,再也没有什么天真的资本,她必须回归世俗,用金钱来买断自己的爱情。这可以看作是她对自己命运的反抗,但是这种反抗是激烈而苍白的,周双玉此人,也是清醒而可悲的。

所以,如果说堂子是充斥着女性欲望的、为女性所主导的空间,那么一笠园就完全是一个由男性权力构建起来的桃花源。一笠园一旦离开了男性权力的支撑,就会失去它原有的用途,随时都有坍塌的危险,园中的女性也终有一天会走出一笠园,从快乐闲适的桃花源回到污浊复杂的现实世界中去。

3 结语

《海上花列传》以宏大而细致的笔触真实再现了晚清上海租界内的狎妓冶游生活,代表了晚清狭邪小说的最高成就。尤其是在小说结构上的匠心独具,突破了之前章回体小说的叙事结构,以堂子和一笠园两个空间形成对照,共同展现出世间普通男女的离合悲欢,也使小说的叙事变得更加复杂化、艺术化,同时也展露了韩邦庆对当时社会风气的批判意图及对社会底层女性的悲悯情怀[6]。