安徽省草地贪夜蛾发生特点及趋势分析

2022-12-20李晓萌徐丽娜许业玉周丽君王蓓蓓毕思佳唐庆峰

李晓萌,徐丽娜,邱 坤,许业玉,周丽君,王蓓蓓,毕思佳,高 超,唐庆峰*

(1.安徽农业大学植物保护学院,作物有害生物综合治理安徽省重点实验室,安徽合肥 230036;2.安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所,安徽合肥 230031;3.安徽省植物保护总站,安徽合肥 230001)

草地贪夜蛾(Spodopterafrugiperda)隶属于鳞翅目(Lepidoptera)夜蛾科(Noctuidae),是全球性重要农业害虫[1-2]。我国于2019年1月首次在云南省江城县玉米田发现草地贪夜蛾为害,由于我国气候适宜、食源丰富,加快了草地贪夜蛾的入侵和扩散,至2021年8月已入侵我国27个省(自治区、直辖市)[3-4]。

安徽省于2019年5月17日在黄山市首次发现草地贪夜蛾幼虫为害以来,其后连续发生为害,发生范围迅速扩大,在全省16个市89个农业县(市、区)均有发生,成为玉米作物上的主要害虫,并在沿淮淮北部分地区为害小麦[5-6]。笔者根据安徽省植物保护总站近3年的调查、监测数据,结合室内饲养试验,分析了安徽省草地贪夜蛾发生特点,预测了其发生趋势,以期为安徽省草地贪夜蛾的高效安全控制提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 草地贪夜蛾发生为害田间调查

1.1.1调查时间及地点。调查时间:田间发现草地贪夜蛾开始,每7 d调查2次。调查地点:安徽省16个市所含各县(区)的玉米种植区,部分县(区)的高粱种植区、淮河沿岸及以北地区的小麦种植区。

1.1.2调查方法。

1.1.2.1灯诱成虫。高空测报灯或自动虫情测报灯,开灯时间由前1 d傍晚持续至当天凌晨,逐日记载诱虫数量。

1.1.2.2性诱成虫。草地贪夜蛾性诱捕器。每田设置3个,苗期呈正三角形放置,间距100~150 m,距田边不少于5 m,高于玉米顶端20 cm;成株期,呈直线排列放置在田块的同一边,间距大于50 m,距田边1 m以上。1~2 d调查1次,统计成虫数量;每30~45 d更换1次诱芯。

1.1.2.3卵、幼虫及为害状。采用“W”型5点取样法[7-9],选取“W”的5个顶点取样,每点连续调查20株,各样点均应距田边1 m以上,分别记载卵、幼虫龄期及数量、受害株数、玉米生育期。

1.1.3数据处理及分析。采用Excel将调查原始数据进行统计,并分析发生面积、防治面积、百株虫量、被害株率等指标。

1.2 草地贪夜蛾室内试验

1.2.1供试虫源。供试虫源由安徽农业大学植物保护学院昆虫生态实验室提供。

1.2.2试验方法。

1.2.2.1饲养条件。相对湿度(70±5)%,光照周期L∶D=16 h∶8 h,光照强度900 lx。

1.2.2.2饲养方法。卵:收集雌虫24 h内产下的卵块,放入培养皿,培养皿放入垫有湿润滤纸的养虫盒内,覆盖吸水纸保湿,置于(27±1)℃光照培养箱,待卵孵化。

幼虫:置于6孔培养板中单头饲养,饲喂1 mm片状的人工饲料,皿盒与皿盖间垫有吸水纸,橡皮筋固定,每天更换饲料及清洁皿盒,至化蛹。记载虫龄[7]和存活率。

蛹:根据董前进等[8]的鉴定方法鉴定雌、雄蛹,并用棉花包裹蛹体,置于培养皿中,至成虫羽化,记载蛹的发育过程。

成虫:雌雄配对放入塑料杯中(上口径×下口径×高为9.0 cm×5.7 cm×18.0 cm),杯壁扎孔,放入10%蜂蜜水湿润的棉球,悬挂纸条(宽2.0 cm)方便产卵和休憩,保鲜膜封口,待其死亡。每天更换棉球,记载产卵、死亡情况。

1.2.2.3温度设置。设置26、30、34、38、42 ℃5个温度梯度,误差±1 ℃;每个处理25粒卵,4次重复,共100粒卵。

1.2.2.4观察频率。每日于08:00和20:00各观察记录1次。

2 结果与分析

2.1 草地贪夜蛾不同温度的发育历期由表1可知,草地贪夜蛾在26~38 ℃均能完成世代发育,各虫态的发育历期随着温度升高而缩短。26 ℃条件下草地贪夜蛾各虫态发育时间最长,分别为卵期(3.50±0.00)d、总幼虫期(17.52±0.28)d、蛹期(10.10±0.08)d、成虫期(13.26±0.43)d;38 ℃条件下卵期(1.50±0.00)d、幼虫期(10.98±0.10)d、蛹期(6.23±0.04)d、成虫期(6.42±0.21)d。在26、30、34、38 ℃4个温度条件下,草地贪夜蛾完成一个世代的历期存在差异,分别为(44.39±0.50)、(29.71±0.27)、(26.37±0.27)和(25.10±0.23)d,除34 ℃与38 ℃之间差异不显著外,其余均为显著差异。42 ℃条件下,草地贪夜蛾的卵不能正常孵化,无法完成世代发育,因此未列入表中。

表1 不同温度下草地贪夜蛾发育历期

根据安徽省各个月份的平均温度,推测草地贪夜蛾在4—5月和9—10月完成一个世代需35~45 d,6—8月草地贪夜蛾完成一个世代需24~30 d。草地贪夜蛾4月下旬至5月上旬迁入安徽省,按照世代历期推算,草地贪夜蛾在安徽省一年可发生4~6代。发生世代南、北地区存在一定差异,在无为、宿松及以南地区可以发生不完全6代,在太和、宿州以北地区发生不完全4代。

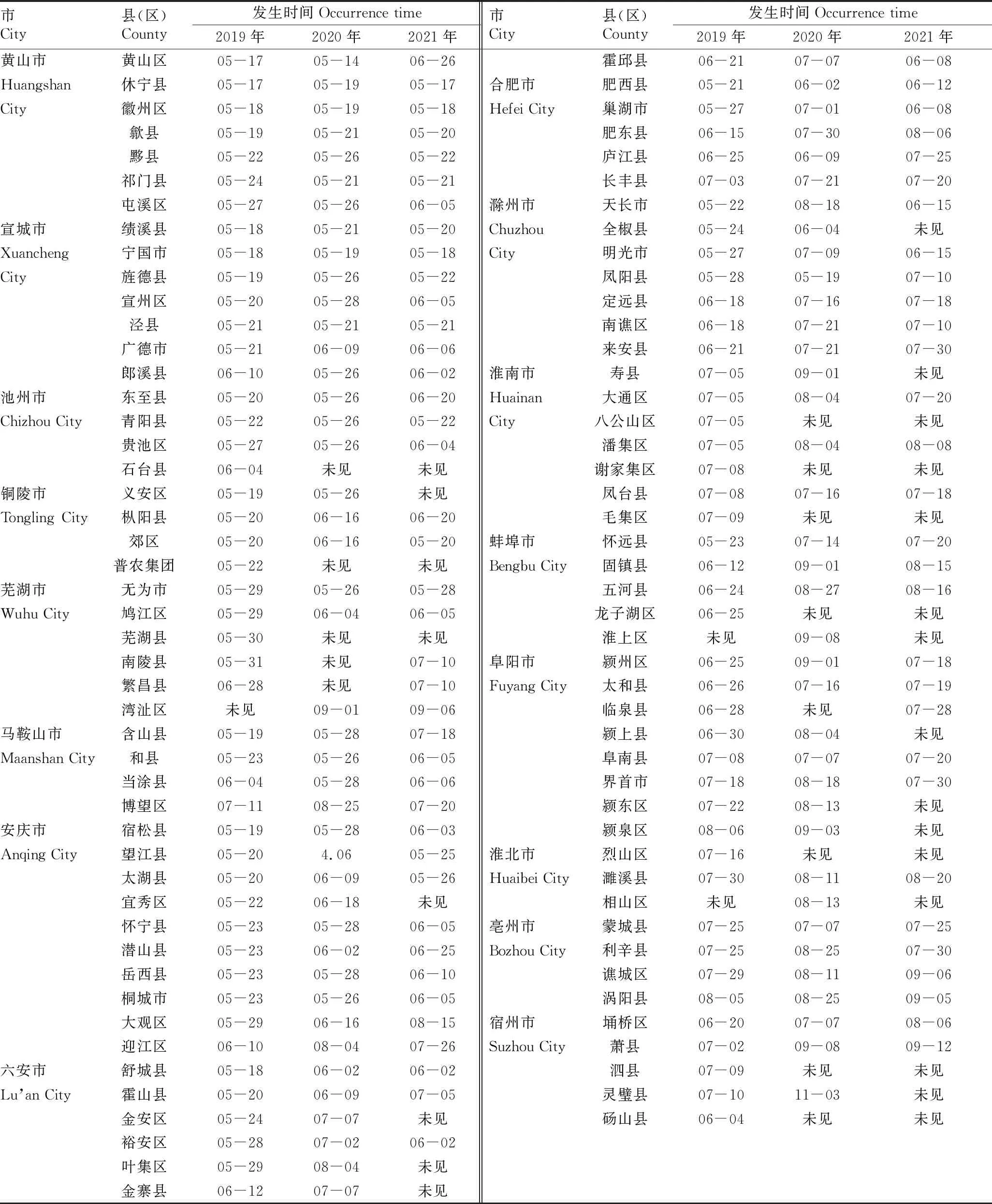

2.2 安徽省草地贪夜蛾首次发生时间由表2可知,2019—2021年,安徽省首次发现草地贪夜蛾幼虫时间,由南至北逐渐推迟,大致可以分为4个类型区。沿江江南的黄山市、宣城市、池州市、铜陵市、芜湖市、马鞍山市和安庆市7个市,各年发现草地贪夜蛾幼虫时间为5月下旬至6月上旬,年度间基本一致;江淮之间六安市、合肥市、滁州市3个市,各年发现草地贪夜蛾幼虫时间为5月下旬至6月中旬,但年度间差异明显;沿淮的淮南市、蚌埠市、阜阳市3个市,多在6月下旬末和7月上旬,区域间亦不一致,部分县在8月中下旬至9月上旬;淮北地区的淮北市、亳州市、宿州市3个市,发生最迟,一般在7月下旬至8月下旬。

表2 安徽省草地贪夜蛾首次发生时间(安徽省植物保护总站)

2.3 安徽省草地贪夜蛾为害情况

2.3.1草地贪夜蛾累计发生面积。由表3可知,安徽省草地贪夜蛾发生面积和为害程度,不同区域间存在明显差异。黄山市、宣城市、池州市、铜陵市、芜湖市、马鞍山市等沿江及以南地区,草地贪夜蛾发生为害严重,2019、2020和2021年为害占比分别为1.54%~14.39%、1.13%~12.89%和0.21%~27.70%;安庆市、六安市、合肥市、滁州市、淮南市、蚌埠市等江淮间地区,草地贪夜蛾中等发生,2019、2020和2021年为害占比分别为0.03%~6.77%、0.10%~2.43%和0.09%~1.09%,其中,淮南市、六安市,草地贪夜蛾集中为害,为害占比较大;阜阳市、淮北市、亳州市、宿州市等北部地区,草地贪夜蛾发生较轻,2019、2020和2021年为害占比分别为0.002%~0.090%、0.01%~0.05%和0.000 03%~0.070 00%,发生比例均在0.1%之下,主要原因可能为该地区玉米主要为夏玉米,种植面积大,且迁入期迟,为害时间短。

表3 安徽省草地贪夜蛾各市累计发生面积及占比(安徽省植物保护总站)

通过对安徽省各市草地贪夜蛾发生为害情况的综合比较,发现沿江及以南地区为草地贪夜蛾重发区域,江淮间地区较轻,沿淮及以北地区最轻。主要原因可能与草地贪夜蛾迁入期、玉米种植制度和面积及生态环境有关。沿江、江南地区为草地贪夜蛾的初迁虫源降落区,又是秋期回迁降落区,玉米种植面积小,且主要为春、秋季玉米,有利于草地贪夜蛾集中为害;沿淮、淮北地区主要种植夏玉米,种植面积大,导致为害分散,玉米成熟后,成虫多数已向南回迁,部分虫源在当地继续产卵繁殖,转移至玉米自生苗和小麦田为害苗期小麦。

2.3.2草地贪夜蛾发生区域。由表4可知,草地贪夜蛾在安徽省已经成为常发性害虫,发生区域遍布全省玉米种植区,且基本稳定,2019—2021年16个市均发生为害;但发生县(区)数量有减少趋势,3年分别为89、80、72,分别占全省县(区)数的84.8%、76.2%、68.6%。

表4 安徽省草地贪夜蛾发生区域变化动态(安徽省植物保护总站)

发生区域表现出由南至北逐渐扩展的趋势,扩展趋势可大致分为5月下旬至6月初、7月上中旬和8月中下旬3个快速扩展时期,9月上旬后基本稳定,这可能是前期草地贪夜蛾逐渐北飞扩展,8月下旬后,北方夏玉米逐渐老化成熟及气温下降等原因,为害虫源南迁降落为害秋玉米所致。

续表4

3 结论与讨论

许业玉等[10-14]分析了草地贪夜蛾在我国的迁飞轨迹和发育进度,模拟了草地贪夜蛾的迁飞路径和发生区划,结果显示,我国1月平均气温10 ℃等温线以南区域,成为草地贪夜蛾常年繁殖区域,东南南部、西南南部等地区为主要定殖地,年发生9~12代;1月平均气温10 ℃等温线以北地区均为迁入区,其中,1月平均气温10 ℃等温线至长江南部地区4—5月迁入,年发生6~8代;淮河至黄河流域5—7月大量迁入,年发生3~5代;北方等地7月迁入,年发生1~2代[13-14]。

姜玉英等[15]、谢明惠等[16]调查了草地贪夜蛾在我国的越冬情况,明确草地贪夜蛾冬季主要活动区域在我国西南、华南等地,以1月份平均10 ℃等温线为界,等温线以南为繁殖区和越冬区域。

安徽省地处华东地区,跨古北区和印度-马来亚区2个世界动物地理区划,暖温带与亚热带在境内交汇,温湿度适宜;安徽玉米常年种植面积约130万hm2,食源丰富,有利于草地贪夜蛾迁飞和繁殖为害。

根据现有文献和草地贪夜蛾2019—2021年的发生情况,综合分析认为,草地贪夜蛾已经成为安徽省常发性迁飞害虫,初始虫源为南方地区迁入,省内亦存在夏季北迁和晚秋南回现象;全省年发生4~6代,各地区发生代数差异较大,在无为、宿松及以南地区可以发生不完全6代,在太和、宿州以北地区发生不完全4代。第一代幼虫5月中旬至6月上中旬集中为害春玉米,2~4代幼虫6月中下旬至9月上旬主要为害夏玉米,5~6代幼虫9月中、下旬至11月上旬集中为害秋玉米,秋玉米收获后,尚未发育完全的幼虫转移至小麦田、油菜田及玉米自生苗上为害,该虫2代后世代重叠现象严重;发生区域遍布全省玉米种植区,且基本稳定,为全省玉米和沿淮淮北小麦苗期主要害虫,应加强监测预警和高效防控。

预计2022年草地贪夜蛾在安徽省总体偏重发生,春玉米中等发生,夏玉米偏轻发生,秋玉米大发生,沿淮淮北局部小麦地区集中为害;发生面积约13.3万hm2。

通过安徽省2019—2021年草地贪夜蛾发生区域、发生时间、发生面积等分析,表明安徽初次发生虫源来自南方虫源地,是迁飞过渡区,年发生4~6代,其中淮北地区为不完全4代,沿江江南地区,为不完全6代;安徽受草地贪夜蛾北迁南回的影响,田间世代重叠严重;沿江及以南地区受害较重,严重影响春、秋季玉米生长。但由于晚春至初夏气温和季节风,年度间存在明显差异,草地贪夜蛾初次迁入安徽省的时间和数量,也会出现较大的差异,因此,需加强草地贪夜蛾的监测预警,春季及时掌握南方虫源地的虫源状况,玉米生产季节,及时监测分布范围、种群数量、发育进度和为害面积等,以便准确掌握草地贪夜蛾的发生情况,进行高效安全的防控。

通过采集安徽省7个市共167份草地贪夜蛾样本进行群体遗传特征分析,表明安徽省草地贪夜蛾基因型属于玉米型。3年生产实践亦显示,安徽省草地贪夜蛾主要寄主均为玉米,亦可为害高粱和油菜;9—10月沿淮淮北地区夏玉米成熟,食源不足时,转移至小麦田为害,成为小麦苗期新发害虫,其发生为害规律需要进一步研究。预计2022年草地贪夜蛾在安徽省总体偏重发生,春玉米中等发生,夏玉米偏轻发生,秋玉米大发生,发生面积约13.3万hm2;沿淮淮北局部小麦地区集中为害。