播期和密度对济麦44籽粒产量及品质的影响

2022-12-20魏龙雪裴艳婷李文佼张书良张洪勇朱金英

魏龙雪,裴艳婷,李文佼,张书良,张洪勇,朱金英

(德州市农业科学研究院,山东德州 253000)

小麦的产量和品质不仅取决于品种的遗传特性,而且受生态环境和栽培技术的影响。播种期和播种密度是影响小麦群体结构性状、产量和品质形成的重要因素。马尚宇等[1]通过播期、播量和施氮量对小麦干物质积累、转运和分配及产量的影响分析,指出增施氮肥和适当增大播量有利于小麦产量的提高。邵庆勤等[2]探索密度对沿淮晚播小麦产量形成及品质性状的影响,结果显示适当增加密度有利于增加晚播小麦产量并改善晚播小麦品质性状。播期适宜,小麦可充分利用光、热和水资源,有利于培育壮苗[3-4];适宜密度则有利于构建合理的群体结构,使产量构成因素协调发展[4-5]。专家学者的研究结果显示,不同小麦品种实现高产的适宜播期、播种密度有别[6-9]。济麦44是山东省农业科学院作物研究所小麦遗传育种团队近年来选育的突破性强筋小麦新品种,具有优质、抗病、早熟、高产等突出优点。2015—2019年连续5年经香港南顺集团品质测定均达到企业标准,2017、2018、2019年连续3年达到国标和郑州商品交易所强筋小麦标准,2019年入选首届黄淮麦区优质强筋小麦品种质量鉴评会超强筋小麦[10-11]。2018年通过山东省审定,2021年通过国家审定,自山东省审定同年秋播开始推广种植,近年来面积迅速扩大,成为山东省主要强筋小麦品种,受到种子企业、种植户、面粉加工企业的欢迎。为挖掘促进小麦新品种济麦 44成果的熟化高产潜力并稳定品质指标和转化,笔者研究了不同播期和播种密度对济麦 44的籽粒产量及其构成因素以及品质的影响,旨在明确济麦 44产量和品质协同提高的播种期和播种密度的最佳组合,为高产优质小麦新品种济麦44的栽培及标准化生产提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况试验于2019—2020年在德州市德城区黄河涯试验地进行。试验地前茬为玉米,轻壤土,地势平坦,排水方便,土壤肥力中等偏上,试验地0~20 cm土层土壤基本性状如下:全氮120.49 mg/kg,碱解氮78.99 mg/kg,速效磷26.42 mg/kg,速效钾97.81 mg/kg,有机质10.29 g/kg。试验地气象情况见表1。施纯氮240 kg/hm2,5∶5基肥追施,P2O5120 kg/hm2,K2O 120 kg/hm2;P、K肥全部基施,旋耕、筑畦、划区。气象情况见表1。

表1 2019—2020年试验地气象情况

1.2 试验材料供试品种为小麦新品种济麦44,由山东省农业科学院作物研究所提供。品种来源为常规品种,系954072与济南17杂交后选育。特征特性为冬性,幼苗半匍匐,株型半紧凑,叶色浅绿,旗叶上冲,抗倒伏性较好,熟相好;长芒、白壳、白粒,籽粒硬质。中抗条锈病,中感白粉病,高感叶锈病、赤霉病和纹枯病。越冬抗寒性较好,属强筋品种。

1.3 试验设计和方法试验采取二因素裂区试验设计,主区为播期,分别为10月5日(D1处理)、15日(D2处理)、25日(D3处理)3个水平;副区为播种量,每个播期分别设4个不同的播种量,其中,10月5日(D1处理)播期的播量分别为基本苗180万/hm2(Q1处理)、225万/hm2(Q2处理)、270万/hm2(Q3处理)、315万/hm2(Q4处理)4个水平,10月15日(D2处理)播期的播量分别为基本苗225万/hm2(Q2处理)、270万/hm2(Q3处理)、315万/hm2(Q4处理),360万/hm2(Q5处理)4个水平,10月25日(D3处理)播期的播量分别为基本苗270万/hm2(Q3处理)、315万/hm2(Q4处理),360万/hm2(Q5处理)、405万/hm2(Q6处理)4个水平。共计12个处理组合,分别为D1Q1、D1Q2、D1Q3、D1Q4、D2Q2、D2Q3、D2Q4、D2Q5、D3Q3、D3Q4、D3Q5、D3Q6。大区面积120 m2(24.0 m×5.0 m),行距0.25 m条播。其他管理措施同当地高产地块。

1.4 测定项目与方法成熟前,每小区选具代表性样点2 m双行,统计有效穗数。成熟后,每小区选取代表性麦穗 50个,统计穗粒数。每小区选具代表性样点4 m2单独收获、脱粒、晾晒、记产,测定千粒重。

种子经生理后熟后,进行品质指标测定。用凯氏定氮法测定籽粒氮含量(上海植物生理学会,1999),其值乘以5.7计算籽粒蛋白含量,并折合成14%含水量的含量。湿面筋含量:用Perten面筋洗涤仪,参照GB/T 5506.2—2008《小麦粉湿面筋测定法》。采用瑞士布勒磨磨制并测定,参照NY/T 1094.1—2006 《小麦实验制粉第1 部分设备、样品制备和润麦》和NY/T 1094.2—2006 《小麦实验制粉第2 部分: 布勒氏法用于硬麦》进行制粉并计算出粉率。采用德国布拉本德AT型自动粉质仪测定面粉粉质参数,参照ICC 标准No.115和GB/T 14614—2006《小麦粉面团的物理特性吸水量和流变学特性的测定粉质仪法》。

1.5 数据处理采用Excel 2007进行数据、图形处理;采用DPS 19.05数据处理系统进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 播期和密度对济麦44有效穗数的影响由图1可知,12个处理组合中,D1Q3、D2Q3和D3Q4处理组合的有效穗数较高,其中D1Q3处理组合的有效穗数最高,为599.61万/hm2。

图1 不同处理组合对济麦44有效穗数的影响

对济麦44而言,各播期条件下,随播种密度增加,有效穗数整体呈“先增后减”的“单峰”趋势;相同密度不同播期处理间有效穗数呈略减趋势,说明合理的基本苗有利于小穗的形成,当基本苗增加到一定数量时,过高的群体反而不利于小穗的形成。

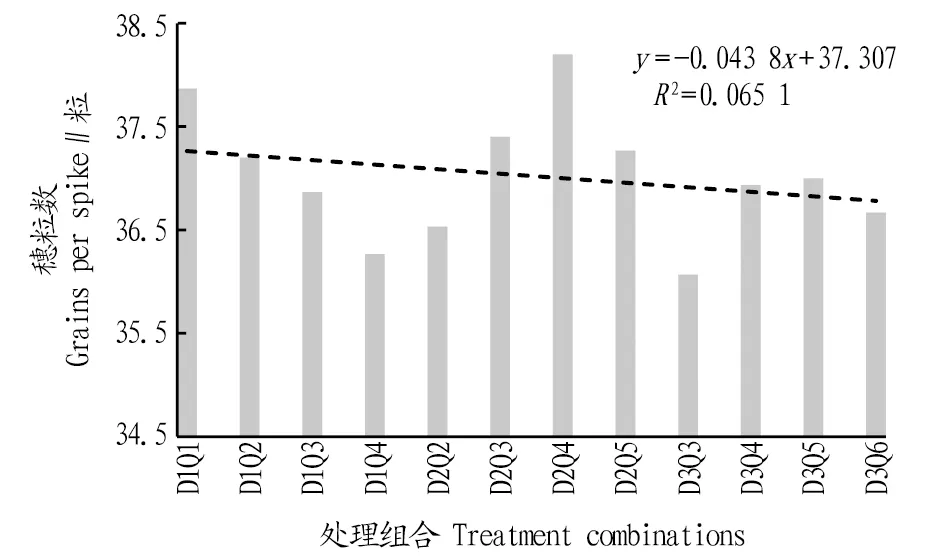

2.2 播期和密度对济麦 44穗粒数的影响从图2可看出,12个处理组合中,穗粒数较高的7个处理组合由高到低依次为D2Q4处理组合>D1Q1处理组合>D2Q3处理组合>D2Q5处理组合>D1Q2处理组合>D3Q5处理组合>D3Q4处理组合,其中,D2Q4、D1Q1和D2Q3处理组合的穗粒数分别为38.21、37.87、37.40粒。

图2 不同处理组合对济麦 44穗粒数的影响

对济麦44 而言,除D2处理外,不同播期处理的穗粒数随播期推迟整体呈下降趋势,说明早播种有助于培育壮苗,促苗早发,提高小花的结实率。D1播期条件下,随播种密度增加,穗粒数呈逐渐降低变化趋势;D2、D3播期条件下,随着播种密度增加,穗粒数整体呈“先增后减”的“单峰”趋势。这说明合理的基本苗有利于小穗籽粒的形成,当基本苗增加到一定数量后,群体增大反而不利于小穗的发育结实。

2.3 播期和密度对济麦 44千粒重的影响由图3可知,12个处理组合中,千粒重较高的6个处理组合由高到低依次为D1Q1处理组合>D2Q3处理组合>D1Q2处理组合>D3Q3处理组合>D2Q4处理组合>D1Q3处理组合,其中,D1Q1、D2Q3和D1Q2处理组合的千粒重分别为43.53、43.23、43.13 g。

图3 不同处理组合对济麦 44千粒重的影响

对济麦44 而言,除D2处理外,不同播期的籽粒千粒重随播期推迟总体呈下降趋势,说明早播有助于培育壮苗,促苗早发;相同播期,随着播种密度的增加,除D2Q2和D2Q3处理组合间籽粒千粒重表现增加趋势外,其余处理组合济麦44籽粒千粒重均逐渐降低,尤其D3处理播种期籽粒千粒重随播种密度的增加而显著下降。这说明千粒重对播期较敏感,对晚播时播种密度略敏感,可耐一定密播、迟播。

2.4 播期和密度对济麦44籽粒产量的影响由图4可知,12个处理组合中,小麦籽粒产量较高的4个处理组合由高到低依次为D1Q1处理组合>D2Q3处理组合>D3Q4处理组合>D1Q2处理组合,其籽粒产量分别为6 900.03、6 889.33、6 877.76、6 816.67 kg/hm2。

图4 不同处理组合对济麦 44产量的影响

对济麦44 而言,不同播期间籽粒产量随播期推迟总体呈略下降趋势。相同播期条件下,随着播种密度的增加,济麦44籽粒千粒重呈现“先增后减”的“单峰”趋势。不同播期和播种密度处理组合下,D1Q1、D2Q3和D3Q4处理组合的小麦籽粒产量相差不大,说明早播控制用种量和晚播提高一定用种量(以密补迟),可分别通过良好的单株个体发育和群体发育最终使济麦44获得较高籽粒产量。

2.5 播期和密度处理间籽粒产量及其构成因素的显著性分析

2.5.1有效穗数。由表2可知,12个处理组合中,在0.05水平上,D1Q3、D2Q3、D3Q4处理组合的有效穗数较高,3个处理组合间无显著差异但与其他处理组合间差异显著;在0.01水平上,D1Q3、D2Q3、D3Q4、D1Q1、D1Q4处理组合的有效穗数较高,5个处理组合间无极显著差异;D3Q6、D3Q3、D3Q5处理组合的有效穗数较低,3个处理组合间无显著差异。

2.5.2穗粒数。由表2可知,在0.05水平上,D2Q4、D1Q1、D2Q3、D2Q5、D1Q2处理组合的穗粒数较高,5个处理组合间无显著差异但与其他处理组合间差异显著;在0.01水平上,D2Q4、D1Q1、D2Q3、D2Q5、D1Q2、D3Q5、D3Q4、D1Q3处理组合的穗粒数较高,8个处理组合间无极显著差异;D3Q3、D1Q4处理组合的穗粒数较低,2个处理组合间无极显著差异。

2.5.3千粒重。由表2可知,在0.05水平上,D1Q1、D2Q3、D1Q2、D3Q3、D2Q4、D1Q3处理组合的千粒重较高,6个处理组合间无显著差异且与其他处理组合间差异显著;在0.01水平上,D1Q1、D2Q3、D1Q2、D3Q3、D2Q4、D1Q3、D2Q5、D3Q4处理组合的有效穗数较高,8个处理组合间无极显著差异;D3Q6、D3Q5处理组合的千粒重较低,2个处理组合间无显著差异,但与其他处理组合间差异极显著。

2.5.4产量。由表2可知,在0.05水平上,D3Q6、D2Q5处理组合的产量较低,2个处理组合间差异不显著;在0.01水平上,D1Q1、D2Q3和D3Q4处理组合的产量较高,3个处理组合间差异不显著。

表2 不同处理组合对济麦 44籽粒产量及其构成因素的影响 (LSD法)

2.6 播期和密度对济麦 44品质指标的影响

2.6.1对籽粒蛋白质含量的影响。由表3可知,在0.05水平上,蛋白质含量较高的处理组合为D2Q3、D1Q1和D3Q4,3个处理组合间差异不显著但与D3Q5、D3Q6处理组合间差异显著,与其他处理组合间差异不显著;在0.01水平上,3个处理组合与D3Q6处理组合间差异均极显著,但与其他处理组合间均无极显著差异。

2.6.2对湿面筋含量的影响。由表3可知,D3Q5、D3Q6处理组合湿面筋品质与其他处理组合均有极显著差异,其他处理组合间无显著差异。

2.6.3对沉淀值的影响。由表3可知,沉淀值较高的处理组合组合为D3Q4、D2Q3和D1Q1,3个处理组合间差异不显著且与D1Q4处理组合间有显著差异,与其他处理组合间无极显著差异。

2.6.4对稳定时间的影响。由表3可知,稳定时间较高的处理组合为D3Q4、D2Q3和D1Q1,3个处理组合间差异不显著且与D3Q6处理组合间有显著差异,与其他处理组合间无极显著差异。

2.6.5对吸水率的影响。由表3可知,吸水率较高的处理组合为D1Q1、D2Q3和D3Q4,3个处理组合间差异不显著,且与其他处理组合间无极显著差异。

2.6.6对出粉率的影响。由表3可知,出粉率较高的处理组合为D2Q3、D1Q1和D3Q4,3个处理组合间差异不显著但与D3Q5、D3Q6处理组合间差异显著,与其他处理组合间差异不显著。

表3 不同处理组合对济麦 44籽粒品质指标的影响 (LSD法)

3 结论

结合不同播期和播种密度处理组合对济麦44籽粒产量和品质的影响来看,在产量方面,D1Q1、D2Q3和D3Q4处理组合的产量较高,3个处理组合间差异不显著;从产量构成要素来看,3个处理组合在千粒重、有效穗数和穗粒数方面均表现较好;从品质来看,虽大部分处理组合间差异均不显著,但结合蛋白质含量、稳定时间、吸水率和沉淀值等方面综合来看,D1Q1、D2Q3和D3Q4处理组合的均值总体表现较好。

因此,总体表现较优的3个处理组合为D1Q1、D2Q3和D3Q4。小麦品种适期适量播种是夺取高产的一个重要环节。因此,济麦44在黄淮海冬麦区适宜的参考播期和播种密度如下:10月5日(D1处理)、基本苗180万/hm2(Q1处理);10月15日(D2处理)、基本苗270万/hm2(Q3处理);10月25日(D3处理)、基本苗315万/hm2(Q4处理)。该研究以2019—2020年淄博地区的试验数据为基础,难免具有片面性,所以播期播种密度的选择还应参考当年的气象条件、土壤质地和肥力水平等栽培条件。