人间至味是清欢*

——齐白石绘画中的家乡之味

2022-12-19何可奕浙江大学艺术与考古学院

何可奕(浙江大学艺术与考古学院)

齐白石是中国近代最有影响力的国画大师之一,其中一个重要的原因便是白石老人在绘画创作中所显现出的浓厚的“家乡情结”。作品中质朴的平民风格及天真的乡野之趣,使得齐白石的艺术雅俗共赏,被寻常百姓所热爱。齐白石生于湖南湘潭县杏子坞星斗塘的一户普通农民之家,幼年便跟随祖母上山砍柴、扶犁牧牛,闲时捕蟹钓虾,得空念书作画,过着半耕半读的生活。农民的出身以及多年耕作于农野田间的经历使得齐白石对家乡风物情有独钟,尤其是在晚年,齐白石把对家乡的深切思念寄托在画面里,借家乡之景、家乡美食表达对质朴率意生活的向往,将平民乡土真味引入传统文人画的创作中。杏子坞前的鲜菇蔬笋、星斗塘中的鱼虾小蟹都成为白石老人艺术创作的重要素材。他笔下的寒菌、竹笋、白菜等农副产品自古以来都是文人所回避的对象,但这些却在齐白石笔下得到了完美的表现,体现着齐白石与传统文人相去甚远的艺术表现与美学追求。

齐白石寓居北京四十多年,虽然经历了五出五归的游历,也结识了一批北京文化名流,但在深层的情感意识中,齐白石无时无刻不在怀念自己的故乡,湘潭故里有着他熟悉的童年记忆与成长往事。离开家乡的齐白石创作了很多诗句来表达对家乡的思念,如《京师杂感一》一诗中道:“芦荻萧萧断角哀,京华曾苦望书来。一朝望得家书道,手把并刀半剪开。”“不解吞声小阿长,携家北上太仓皇。回头有泪亲还在,咬定莲花是故乡。”这是齐白石漂泊在外的无奈,也是他真实恋乡情怀的体现。本文在前人学者研究的基础之上,综合运用文献研究法与图像学研究法,力图从白石老人丰富的绘画题材及印文诗跋中探寻白石绘画艺术的本质,为大众还原一个真实而有温度的白石老人。

一、从湖湘大地中走出去的艺术巨匠

齐白石在湖南生活了大半辈子,其一生的创作深受湖湘深厚的精神底蕴和文化传统的影响。虽然家境清贫,但齐家人仍然很重视对小白石的培养,勤劳的齐母将稻草剩余谷粒换来的散钱为年幼的阿芝买来纸笔,并送他到外祖父周雨若的蒙馆读书认字。十四岁那年,由于阿芝体弱做不了田地里的重活,家人便送他去学木匠手艺。后来他在一个雇主家里无意翻阅到一本乾隆年间刻印的《芥子园画谱》,勤奋好学的齐白石便开始临摹书上的人物,自此便在内心种下了学习中国传统绘画的根苗。齐白石在二十七岁之前都过着乡野粗朴的农民子弟生活,后得启蒙恩师、湖南乡贤胡沁园指导,跟着胡老先生学画工笔花鸟草虫,后拜清末湖南著名经学家、文学家王闿运为师。在王闿运大名的影响下,齐白石逐渐走进中国近现代精英文化圈层,结识了如黎培銮、谭延闿、夏寿田、杨潜庵等大批湖湘知识精英,走上中国传统文人绘画的道路,从一位“王门木匠”成长为一代“王门大匠”。1917 年,年逾半百的齐白石历经五出五归之后,本想在湘潭老家安度晚年,无奈遭逢家乡动乱,在好友樊山的督劝下,辞别父母妻儿后,携着简单行李动身北上,成为一名以卖画谋生的“北漂人”。

几十年的离乡生活没有磨灭齐白石对家乡山川草木、人情风貌的记忆,湖湘文化深厚的历史积淀不仅潜移默化地塑造着齐白石的内在性格,这种根深蒂固的家土情怀也深远地影响着齐白石的绘画追求,也是他频繁将家乡景物、美食等形象引入绘画创作的重要原因。在湘潭乡间生活的岁月里,齐白石精心耕耘屋前屋后的菜地、稻田,除开画家的身份,他还是一枚妥妥的“吃货”,尤其爱吃故乡田地里栽种的大白菜。有相关记载描述,齐白石的妻子常常在家下厨用大锅翻炒一大碗白菜,迎接拜师学艺后归家的齐白石。湖湘地域文化环境为齐白石的创作培育了灵感萌发的土壤,他将百姓生活中最为普通的蔬果食物演化为一种文人的审美趣味,白菜、葫芦、寒菌、竹笋、虾蟹等极具湘潭本地特色的食物题材无不凝练着齐白石早年故乡的生活回忆。齐白石一生恪守节俭质朴的品质,在北京生活年间仍保留着农民的生活习惯,骨子里一直没有脱离农民品性,常借四季农事来寄托对家乡的想念。

图1 (左)齐白石 秋水鸬鹚图 纸本水墨117×24cm 约30年代初期 北京画院藏(图片来源:齐白石画册全集)

图2 (右)齐白石 牧牛图 纸本水墨 36×52cm 1952年 私人收藏(图片来源:齐白石画册全集)

齐白石的一生历经坎坷,幼时受饥饿之苦,中年遇兵匪之乱,四十岁时开始游历山河南北,描绘“胸中丘壑”。初到北京的齐白石以卖画刻印为生,却因木匠的出身而受尽京圈画坛排挤,一些自命清高的文人看不起齐白石的作品,觉得他的诗画俗气粗野,难登大雅之堂,也经常明里暗里损害自尊。齐白石在逆境中一直坚守艺术初心,频遇贵人,且一直以农民身份自矜自傲。齐白石客居北京后,艺术手法和风格逐渐成熟化,在传统京派绘画和西洋绘画的影响交织下,开创了鲜明而独特的齐派大写意之风。从卖画时的无人问津到艺术之名蜚声中外,一介贫寒子弟通过对艺术的不懈追求与工匠般创新的精神,最终成为一代艺术巨擘。齐白石以其传奇的一生向世人展现了湖湘文人的修养、学识及胸怀,生动地折射出湖湘人勤勉经世、自强不息的人格精神。

二、齐白石绘画题材中的“乡味”

齐白石与吴昌硕、黄宾虹、潘天寿齐名为“20 世纪传统中国画四大家”,但和其他三位大师相比,齐白石在美术史上又有着独一无二的地位,笔者探其根源是齐白石的作品体现了更为浓厚的乡土情怀。无论是花鸟虫草,抑或是荷塘山水、乡间屋舍,仿佛世间一切景色都可以被齐白石带入画中。在白石老人笔下,这些景色都被赋予了浓厚的生机,散发着浓郁的“乡土真味”。

从齐白石的山水画来分析,我们可以从中体会到一位游子流露出的浓浓乡愁。齐白石曾绘一幅《秋水鸬鹚图》(见图1),纵观齐白石一生创作,曾多次以鸬鹚为符,秋水为谱,寄野趣逸兴。《秋水鸬鹚图》采取三段式长条构图,前景几只鸬鹚在水中游动,神态不一,各显灵动;中景则是几株依依垂柳,用笔恣意风动;远处坡岸描绘三两屋舍,还有一老者拄拐过桥,朝家的方向走去。画面题款曰:“堤上垂杨绿对门,朝朝相见有烟痕。寄言桥上还家者,羡汝斜阳江岸村。”前两句绘景,“烟痕”“桥”“还家”“斜阳”等字眼足以感受到一位“湘上老农”对秀美村景的向往和老者归家的钦羡,直率地抒发了齐白石真切的故乡情思。齐白石将柳树、杨林、小桥等家乡常见景象融入山水画中,画景与人情交织,诗画相济,画面充盈着安闲逍遥而恬适温暖的乡土气息。《万竹山居》《借山吟馆图》等作品与《秋水鸬鹚图》有着异曲同工之妙,在成片竹林或几株垂柳的掩映中坐落着几间人影萧索的农家老屋,齐白石巧借画笔,勾连想象,构建出日思夜想的故乡家园。

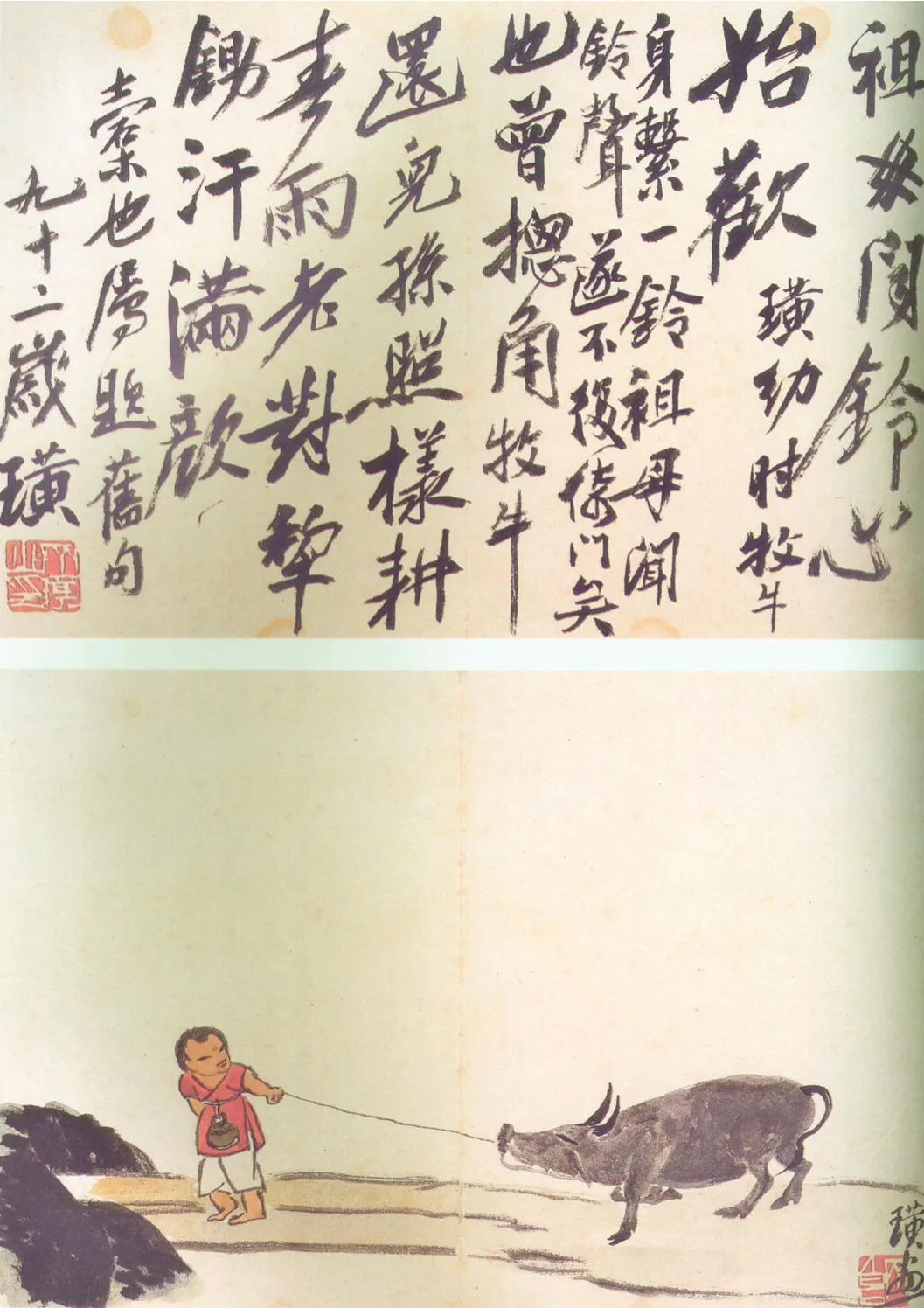

不仅是山水题材,齐白石在人物画中更直抒胸臆地传达出了对家乡及童年生活的深切怀念。1952 年,九十二岁高龄的齐白石创作了《牧牛图》(见图2),足以见得他真挚、深厚、热烈的思乡之心。齐白石牧牛题材并不多见,偶一为之,便有深意。款识曰:“祖母闻铃心始欢。璜幼时牧牛,身系一铃,祖母闻铃声,遂不复倚门矣。也曾总角牧牛远,儿孙照样耕春雨,老对犁锄汗满颜。”画面中一牧童腰上系着一个大铃铛,左手牵着一头牛,老牛用重墨晕染,神色憨态可掬。牧童光着脚丫,极具乡土气息,画面氛围闲适温馨。从创作的年代来看,这时白石老人的祖母已经去世四十多年,略读题跋,尽显哀伤。画面灵感多源自儿时的生活体验,故乡的每一寸土地都藏着齐白石孩童时的记忆。垂垂老矣行将就木之时,对齐白石来说,也许最难忘怀的便是儿时与祖母相伴牧牛的场景,祖孙间的真挚感情令人动容,也凸显出齐白石朴实善良的农民本性。

在众多绘画题材中,蔬果食物类作品无疑最能触及齐白石对湖湘故土的深厚怀念。齐白石客居京华后,仍饱含深情地在画面中描绘着白菜、寒菌、竹笋、虾蟹等湖南本土美食,以食入画,借食抒情。在齐白石画白菜的现存作品中,首都博物馆收藏的《白菜图》大约作于20 世纪20 年代初期,正是齐白石初来北京之时。作者款识曰:“四十离乡还复还,此根仰事喜加餐。老亲含笑问余道,果否朱门肉似山。白石山翁并题。”画中有8 棵白菜,白菜体型肥硕,以淡墨晕染轮廓,以浓墨勾勒菜叶脉络。因为是齐白石早期白菜作品,画风还略显稚拙。

齐白石六十岁时,在陈师曾的鼓舞下,实行衰年变法,自出新意,但不变的仍是内心那淳朴的乡土情怀以及对农民发自肺腑的歌颂。变法后,齐白石画白菜的方法略有变化,从齐白石1936 年创作的《白菜小鸡》里可以看到,白菜体格较之前变小,且在画面中添画了蚂蚱、蜻蜓、兔子、小鸡等草虫动物,画面更具亲切的生活气息。

在菜蔬题材的绘画中,白石老人也非常爱画寒菌。寒菌味道鲜美,营养价值十分丰富,据说用寒菌炼制的菌油味道格外鲜香,常被百姓们用来炒制珍贵的菜肴,受到齐白石的喜爱。关于寒菌题材的作品,齐白石留下了不少佳作。如《冬笋松菌图》,画面采用长条构图,绘有冬笋十几只,有疏密长短之分,松菌若干,大小不一,正反倚侧相互呼应。冬笋用赭石色晕染,而寒菌多以墨色直接描绘,形状圆润,用笔一气呵成,显现出自然真趣。在《野菌图》中,齐白石用利落干净的笔触描绘山菌,笔墨虽简练,但不乏闲情野趣,白石老人还发出了“山菌之味远胜于北地蘑菇”的感叹,可见齐白石认为家乡美食是无可媲美的。约20 世纪20 年代,齐白石开始将丝瓜、葫芦入画。白石老人96 岁所作一幅《葫芦》图,画面将葫芦、藤叶进行缠绕组合,在沉厚古拙的笔墨中,糅合了浓浓的田园诗意与直率开阔的文人胸襟。齐白石最早画丝瓜时,常以墨色渲染勾勒丝瓜脉络,画面颜色单一,丝瓜形态多为一长一短、一直一弯搭配。齐白石晚年丝瓜作品的数量逐渐增多,且画面风格较之前有了很大的变化,画面内容明显更加丰富,丝瓜刻画得也更为逼真。白石老人渐用明亮的藤黄色画丝瓜叶,常用花青色或绿色来晕染丝瓜和肥厚的叶子,丝瓜细瘦,多为向下垂落,且多将草虫鸟类入画,画面增添了几许浓浓生气,用笔恣意饱满,墨色流动自然,丝瓜茎繁多而不凌乱,展现了白石老人独创的大写意画风。丝瓜属葫芦科植物,自古便有福禄之意,且谐音“思念”和“牵挂”,也许齐白石画丝瓜不仅是因为其承载着浓厚的田园风趣,还在丝瓜中寄托了一位异乡游子的莼鲈之思。在北京生活年间,齐白石仍坚持不懈地描绘湖南家乡的风物景象,家乡田地里生长的食物带有朴素的泥土风味,更承载着齐白石惦念的家乡之味。齐白石幼时亲历蔬果栽种,晚年即使年岁已高,也坚持天不亮就去自家菜地里为栽种的丝瓜等蔬菜除草施肥,钟情于民间泥土滋养的一蔬一菜,怀念在家乡居住过的土墙瓦屋,还有那年少牧牛的种种往事。与家乡有关的回忆都成为齐白石晚年最深沉的怀念,他化身为一位根植民间的艺术精灵,拾起世间最平凡之物,在质朴中寻找万物的生趣,执画笔刻画着一方魂牵梦萦的故地。

三、齐白石印文、题跋中的“农人之心”

齐白石从小生活在极具民间习俗氛围的湖南农村,对民俗文化和民间艺术风格极为通晓,习惯在与现实若即若离的观照中探索农人最纯真的本性,深厚的农人血缘情结渗透在他深层的艺术创作中。齐白石十六岁跟随周之美学做过雕花木匠,三十二岁时才正式同黎鲸庵和黎铁安等人学刻印,萌发对刻印的兴趣后便发愤钻研,坚持闭门刻印十多年,幼时学的木雕技艺加之深厚的书法功底使齐白石在刻印这条路上更加得心应手。据不完全统计,齐白石一生刻的印章多达六七千方,他刻的大多数印章为书画自用,刻有“借山翁”“阿芝”“杏子坞老民”“寄萍老人齐白石”“湘上老农”“江南布衣”等名称印。此外,齐白石还刻了许多怀念家乡的闲文印,如“客久思乡”“客久子孙疏”“忘白石家山难舍”“吾家衡岳山下”等。到了晚年,白石创作了更多直抒胸臆思念家乡的印章,如“故乡无此好天恩”“客中月光亦照家山”“思持年少渔竿”“也曾卧看牛山”“归梦看池鱼”等。湖南家乡的草木人情成为齐白石刻印的创作源泉,从印文上足以感受到白石老人浓浓的恋家情怀。齐白石在艺术氛围浓厚的京都定居后,经过数年的奋斗,也在京圈小有名气,家庭经济条件明显改善,但白石翁还是从心底铭记自己是“中国长沙湘潭人也”,常常思念“故里山花此时开”。来京之后的齐白石遇到了人生的一些重大转折,从众多画中的题跋来看,内容多为怀乡之作。

齐白石在20 世纪20 年代初创作的《芦雁图》,题曰:“登高时近倍思乡,饮酒簪花更断肠。寄语南飞天上雁,心随君侣到星塘。”重阳登高本是民间乐事,但对于齐白石来说,故乡再难返,饮酒也排解不了心中的愁绪,于是他在题跋中隐喻希望南飞的雁把自己的心事带回故里。

还有画作《虾》中的诗跋:“年少无愁便是仙,醉归不忘暮春天。虾盘座上乡邻酒,欢乐人间五百年。”怀念家乡之意跃然字间。再如齐白石晚年之作《其乐何如》,齐白石以乡间老农的视角,在画面中描绘了板凳、竹篮、钓竿和两条小鱼,这些物象还原了归园田居的生活场景,让观者感受到浓厚的乡间之味。耄耋老人也许是回想起了童年时期钓鱼的趣事,画面落款曰:“借山吟馆主者齐白石久客京华思乡时也。”画面题为《其乐何如,其乐何如?》其乐许是儿时乡趣之梦也。

看尽世间风景,不如两字家山。作为享誉国内外画坛的艺术大家,齐白石也有着平凡人的忧愁与无奈,于是他将这些愁情直接寄托在吟文作画、观书赋诗与大量的印文诗跋中,以聊慰思念家乡的情怀。

再如前文列举白石老人山水画、牧牛画、蔬果画上的题诗,一字一句正是老人内心真实的写照,充满了齐白石对年少故事、农家生活、家乡亲友的美好回忆。细细品味画面中的题款,一颗淳朴的农人之心让人慨然动容。

四、小结

齐白石绘画艺术笔墨概括,意象悠远,在继承诗书画“三绝”的传统文人画模式上更进一步,融诗书画印“四全”于一体,丰富了中国画的艺术张力与审美品格。他从民间缓缓走来,又将毕生创作深深扎根于乡土生活,为中国传统精英文人画注入了平民性的审美趣味,用画笔传达着传统乡绅和职业画家的世俗情怀,用敏锐的审美体验彰显着一位农夫的善良与淳厚。齐白石出身于“糠菜半年粮”的穷人家庭,作为长期漂泊在异乡的画家、诗人,齐白石始终割舍不下那段浓浓的家乡情味,对乡土的粮食作物格外熟悉与珍爱,在描绘与家乡风味有关的景象中倾注了自己的真情实感,力图向观者展示湖湘故土的自然风趣与人文特色,那些记忆里的游鱼飞鸟、池草家禽,充满泥土味道的乡野劳作与童趣乐事,成为白石老人心中最难以化解的乡愁。在白石翁的作品里,读者难以窥探到那华丽富贵的宫廷画家意识自恃孤傲的文人意识,而多是平民百姓向往美好生活的农民意识。画面中单纯自然的农人之味源于白石老人对家乡的深切怀念,正是流动着的温暖乡心,才让齐白石的艺术作品成为后世难以企及的经典之作。