基于大数据AI的重大突发事件媒介化治理

2022-12-17丁晓蔚李明

丁晓蔚 李明

【摘要】文章所进行的是重大突发事件媒介化治理的系统性应用研究。研究分为六个板块。从横向看,涵盖了重大突发事件各个方面的媒介化治理;从纵向看,媒介化治理贯穿事前、事中、事后不同阶段。文中的要点有:构建面向应用的理论框架,深入理解研究对象的逻辑关系,深刻认识作为研究对象的特定事件,在媒介化治理中既进行动态把握又加以静态细察,构建媒介化治理主体的能力评估体系、构建全面风险管理体系、打造沙盘推演平台、打造社会实验平台,最终指向研发有着解决方案功能的“工具箱”。事前的媒介化治理,应防止塔西陀陷阱;事中的媒介化治理,主责部门宜加强网络舆情监测与应对,第一时间直接披露或通过新闻媒体披露真实而权威的事件信息,阻遏和消除与事件有关的谣言,实施有效的舆论舆情引导,对责任人和责任单位进行舆论监督;事后的媒介化治理,对舆论舆情引导工作的效果和媒介化治理的得失进行评估,明了得分点和失分点,总结经验和教训,以利于此后的重大突发事件的媒介化治理。

【关键词】重大突发事件 大数据 AI 媒介化治理 全面风险管理体系

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2022)12-059-012

【DOI】 10. 13786/j. cnki. cn14-1066/g2.2022.12.008

基金项目:南京大学文科青年跨学科团队专项:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(010814370112);

南京大学文科卓越中长期研究专项(南京大学新时代文科卓越研究计划中长期研究专项)资助项目(010814914215);

江苏高校哲学社会科学重点项目(2017ZDIXM071)。

作者信息:丁晓蔚(1977— ),男,江苏无锡人,博士,南京大学信息管理学院副教授,主要研究方向:金融情报学、金融信息与工程学、区块链、大数据及AI驱动的数字金融创新和文化创新;李明(1974—),男,江苏苏州人,博士,南京大学新闻传播学院副教授,主要研究方向:传播学研究方法、政治传播、环境传播。

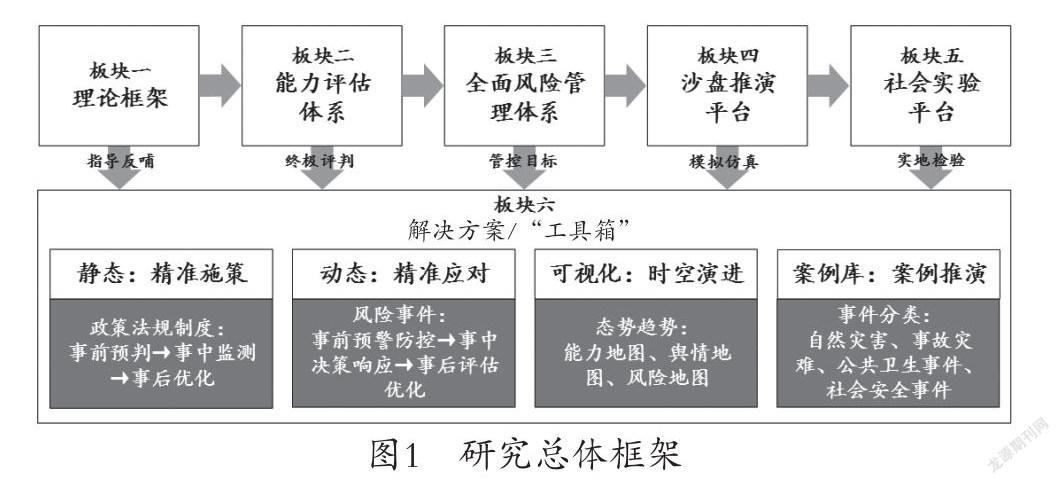

重大突发事件将特定地区的特定人群置于社会生活的特殊情境之中。在此情境中,风险、危机、灾难给人民生命财产带来了威胁和损失,给社会造成了震荡。在此情境中,媒介以其特有的方式参与以重大突发事件为中心的社会治理。本文进行的是重大突发事件媒介化治理的系统性应用研究。研究分为六个板块。从横向看,涵盖了重大突发事件各个方面的媒介化治理;从纵向看,媒介化治理贯穿事前、事中、事后不同阶段。其中涉及精准应对、精准施策。研究的大体思路见图1。

围绕重大突发事件媒介化治理,板块一构建面向应用的理论。板块二构建能力评估体系,为应用落地提供测量标准。如果将整个研究建模为一个优化问题,那么板块二的成果既提供了优化的目标函数,又提供了优化是否有效的终极评判标准。板块三构建全面风险(包含事件原生风险、衍生舆情风险、事件和舆情的共振风险等)管理体系。媒介化治理能力的提升,从某种意义上说对应的是风险管理水平的提升。板块四打造融合大数据、人工智能等技术的沙盘推演平台,该平台有着沙盘推演功能,场景具有假设性和预测性,且可通过回放历史场景进行回测。社会科学研究的困难之一在于无法重复实验。而本板块试图攻克这一“卡脖子”难题,在社会科学领域引入重复实验的工具,为社会科学研究提供重复实验和迭代优化提升的路径。板块五基于区块链可信大数据AI技术打造社会实验平台。社会科学研究的另一难题是难以进行样本外检验。本板块试图解决这一难题。基于上述框架、体系、平台,板块六为各主体提供提升媒介化治理能力的解决方案和“工具箱”,即面向重大突发事件的媒介化治理智能辅助决策支持云平台。无论是始终动态的风险事件精准应对,还是相对静态的精准施策(优化政策法规制度),从事前到事中再到事后,本质上都可以建模为优化问题。优化的目标函数由能力评估体系(板块二)和全面风险管理体系(板块三)提供。优化的计算方法可由梯度下降法或演化算法等迭代优化算法内嵌至可重复实验(板块四)完成。优化的实践检验则由社会实验平台(板块五)完成。至此,媒介化治理研究形成了如下闭环:定义目标函数—构建可重复实验的平台—迭代优化直至获得最优解—进行样本外检验。

面向重大突发事件的媒介化治理智能辅助决策支持云平台,有其重大价值和意义。其一,重大突发事件一旦发生,往往令各涉事主体手忙脚乱、苦于应对、忙中出错,且决策响应赶不上瞬息万变的事态发展,理应有一套智能辅助决策支持系统来帮助各主体查遗补缺、有序应对、恰当处置、协同作战。从一定意义上说,及时而又高质量的精准决策应对,是保障人民群众生命财产安全和尽量减少损失的重要支撑。其二,“前事不忘,后事之师”。应通过总结经验教训,提升重大突发事件的治理水平。而总结经验教训的办法之一就是构建案例库并把案例和经验教训编码后做成软件,以便日后类似事件发生时,能提供应急辅助决策支持工具。因论文图书、对策报告、应对方案等都是静态的,无法实时操作,不像软件可动起来,能提供实时决策支持。故面对重大突发事件,总结经验教训的最好形式是制作成决策支持软件平台。其三,随着平台中收集的案例、经验教训越积越多,归集为大数据,还可以采用人工智能、机器学习等手段,挖掘数据、构建模型、揭示规律,形成一定的泛化能力,可应对前所未遇(即尚未收录到库中)的重大突发事件。其四,该平台的目的不是用人工智能完全替代人类智慧,而是人机结合、求得人类智慧和人工智能的最优交融。致力于打造基于组件的可扩展的开放式平台,邀请学界和业界专家加盟合作,基于平台构建面对重大突发事件的专家智库并将专家智慧融入框架中,做到一旦重大突发事件发生,能以最快速度启动和导入专家智慧,并将专家智慧实时有序地融入本研究的决策支持系统之中。人类智慧并非仅指专家智慧,还应包括全民智慧。近年来,重大突发事件中的群体智慧——“众识众智”愈发受到重视。面对重大突发事件,全民智慧极有价值,特别是一线人员的智慧灼见含金量很高。面对重大突发事件,媒介化治理既强调信息自上而下的传播,也强调信息自下而上的搜集和反馈,还包括横向的呈网络状的传播,并形成流通的闭环。该平台将探索把“众识众智”有序融入决策支持系统。其五,与开放平台相对应的是标准化。应用研究中涉及操作的部分须尽可能标准化,形成统一的标准。而理论研究的一部分成果以对策建议的方式出现,则需要有开放的平台来进行检验、比较和优化,这就需要遵循组件的统一API标准。我国幅员辽阔,各地区应对突发事件的能力和水平差别较大,如能有一个关于重大突发事件应对的最低标准(可按事件种类来划分),将有利于提升欠发达地区的治理水平。其六,有了最低标准线之后,一则有利于对责任人责权利的客观评估,特别是有利于考评和问责;二则有利于人员的培训,解决我国经济社会发展不平衡及各地政府应对重大突发事件治理水平不均衡的问题;三则有了优化的标的,要提升治理水平,应把重点放在提升最低标準和提升该软件平台的智能化、精准化水平上。该云平台可为各类媒介化治理主体使用,并提供实时云升级,即意味着各主体的最低标准能力的持续提升。其七,面对重大突发事件的媒介化治理属于协同治理,需要提升协同应对能力。该平台可为各主体媒介化治理方面的协同应对提供支持。其八,结合前述沙盘推演等,该平台还有一大功能,即可对风险进行演习及压力测试。

在研究中,关键性的科学问题是研发重大突发事件媒介化治理智能辅助决策云平台:如何从自然科学(特别是数理科学)的角度,将媒介化治理能力提升问题建模为一个优化问题并进行优化求解;基于此优化问题的目标函数,探索构建媒介化治理能力评估体系和全面风险管理体系;就此优化问题的求解进路,探索解决社会科学领域中媒介化治理和舆论引导的可重复实验问题,因为优化问题的量化求解,一般是通过梯度下降法或演化算法不断迭代优化逼近最优值,而这就有赖于重复实验,有了重复实验,即可通过不断迭代优化以最终获得最优解;作为这个优化问题最优解的最终实践检验,是探索构建社会实验平台;集中精力,专注构建基于组件的可扩展的开放式云平台和体系框架,制定组件标准,打通融合“专家智慧”和“众识众智”的协议框架并使若干具体案例体现其示范性。

一、构建面向重大突发事件媒介化治理的应用理论

本研究须首先构建面向应用的相应理论,以形成对重大突发事件媒介化治理的学理支撑。关于核心概念“媒介化治理”,《编辑之友》2022年第8期上所载一组文章已详尽论及,此处不赘述。下文侧重论述相关应用理论。

1. 关于正确认知研究对象的理论

正确认知重大突发事件,是对此类事件进行科学的媒介化治理的前提。作为专门法,《中华人民共和国突发事件应对法》对突发事件进行了明确界定和分类:“本法所称突发事件,是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。”[1]突发事件发生于物理世界,但可能会同时造成物理世界(外在性的)和人的精神世界(内在性的)两个方面的风险和损失。防控突发事件风险,既要防控物理世界中显见的风险,又要防控人的精神世界可能遭遇的明显的抑或隐蔽的风险(网络空间或虚拟世界中的防控是其重点)。

对作为媒介化治理对象的重大突发事件,要有清醒深刻的认知。这类事件有两个重要特点:一是具有公共性,事件本身严重损害公共利益,对公众人身和财产安全及公共资源、公共设施和公共环境造成了严重危害;二是具有危机和风险后果,上述危害就属于危机和风险后果。此类事件还给社会公众造成了相当严重的心理阴影,在大范围内形成剧烈的心理震荡和社会震荡。

2. 关于与治理对象之间关系的理论

此处的关系即媒介化治理与重大突发事件之间的逻辑关系。两者的关系是治理者与治理对象的关系。值得注意之处有二:其一,因为是对重大突发事件采用媒介化治理的方式进行治理,所以就会和社会治理体系中的其他治理之间存在方式上的很大不同,媒介化治理异于其他治理方式之处在于它是注重发挥媒介传播信息、表达意见和形成舆论力量这样的特殊功能的治理;其二,因为媒介化治理的对象是重大突发事件,这就意味着和媒介化治理的其他对象之间存在内容上的很大不同,对象的不同决定了治理中关注点、侧重点、着力点等的不同。对于这些,都不可稍有忽视。

提升媒介化治理能力,将有效防控重大突发事件可能产生的风险和危机;有效防控事件的风险和危机,有赖于媒介化治理能力的提升。无论是对特定主体的媒介化治理能力进行评估,还是提升特定主体的媒介化治理能力本身,都离不开防控风险和危机。对特定主体的媒介化治理能力进行评估,包含但不限于对防控风险和危机的能力的评估。特定主体的媒介化治理能力提升,包含但不限于对防控风险和危机的能力的提升。

3. 关于舆情及其中所含的情绪的理论

由重大突发事件引发的舆情,通过几乎是人人手中都有的自媒体得以迅速形成并淋漓尽致地发挥作用。舆情与舆论密切相关,既有联系又有区别。联系在于:它们都和公众心声有关,都包含公众的意见表达(公众意见公开表达进入舆论层面,未公开表达的部分留存于舆情层面),都属于公众的精神范畴。区别在于:舆情包含了公众态度和情绪等舆论所不具备的内容。情绪并非孤立存在,它与主体的态度和意见同生、共存、互激。情绪很容易因被触发而激化并趋于极化,还会使同主体的态度和意见也随之激化和极化,会使舆情风险与舆论狂潮由此而生成并一发而不可收。在社会系统中,舆情风险一旦发生,不可能只停留在舆情的范围内,而将引发社会的其他相关风险,或使潜在的风险演变为现实的风险,或使小风险剧变成大风险。社会的其他风险与舆情互相作用,则将使舆情风险进一步扩大。

事件风险引起初始的舆情风险,两种风险叠加,其中任何一种风险的杀伤力和破坏性都可能大大增加。事件本身的风险,经由与网络有关的新媒体形成的舆论舆情得以放大。因此,重大突发事件发生后的媒介化治理的一项重要内容,就是从有效引导网络舆论舆情做起。有研究者指出:“社会化媒体在突发灾难事件中承担信息传播和情感宣泄的功能,在应对突发灾难事件舆情的管理中,要让社会化媒体成为信息传播和情感宣泄的通道,理性看待灾难事件中的网络动员,并重点关注舆情中变数较大的议题。”[2]这是重大突发事件媒介化治理中应予以重点关注的重要问题。

4. 关于进行学科交叉和交融研究的理论

对重大突发事件媒介化治理进行研究,涉及新闻学、传播学、管理学的交叉和交融。从新闻学与传播学切入,深刻理解媒介和舆论舆情之真谛;从管理学切入,深刻理解社会治理和风险管理之精髓。管理学研究和新闻学、传播学研究相适配,特别是按媒介化治理的要求对重大突发事件引发的事件风险及舆情风险进行管理,构建与本研究密切相关的可应用的理论。

应引入全面风险管理理论。风險管理这一术语,由美国的Snider和Gallagher分别提出,[3][4]后在金融、经济、保险、医疗及工程等各领域迅速发展,现已形成相应的理论体系和方法体系。这些体系对重大突发事件的媒介化治理当是很有裨益的。国际标准组织在ISO 31000:2009风险管理标准[5]中将风险定义为“不确定性对目标的影响”,影响可为正面或负面。这与风险社会理论中偏负面的风险界定有所不同。风险管理被定义为“针对风险领导和控制组织的协同行动”。国内学者崔亚认为,全面风险管理的理论基础应以主体为出发点。[6]何振华等就一些国家的税务部门引入全面风险管理成熟度模型对自身风险管理水平进行系统评估加以研究,[7]该研究使人看到全面风险管理成熟度模型具有普遍适用性。李全生等对全面风险管理框架在我国高等教育中的应用进行研究,[8]也颇有启发性。笔者认为,狭义风险管理即“避害”,广义风险管理即“趋利避害”。借鉴和引入国际ISO 31000和COSO风险管理标准,不能仅着眼于事件风险本身。一般而言,重大突发事件都会带来舆情风险。在金融股灾、疫情暴发等重大突发事件中,由于“羊群效应”,可能会发生舆情风险反过来扩大特定重大突发事件风险的情形。故定义和测量风险时应考虑事件风险和舆情风险等多方面的风险,防控和管理风险更应这样考虑问题。

5. 关于进行分类和分层研究的理论

重大突发事件类别不同,媒介化治理的方法也不尽相同;媒介化治理主体类别不同,参与媒介化治理的要求亦并非全无差异;重大突发事件媒介化治理涉及层次不同,具体操作会存在一定差别。由于以上原因,对重大突发事件媒介化治理有待进行分类和分层研究。

(1)总体框架。对重大突发事件进行媒介化治理,有赖科学的顶层设计,离不开重要的制度建设。党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》要求,“加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”,[9]实现了对国家治理体系的顶层设计,媒介化治理必须以此为遵循。这样的顶层设计,内容涉及与重大突发事件相联系的媒体整合战略及相关制度体系。重大突发事件媒介化治理,应在上述框架下进行。

(2)媒介化治理主体。媒介化治理主体主要包括以下几方面。其一,政府相关部门。应潜心研究重大突发事件媒介化治理的精髓、事件中舆论舆情的起落特点和演进轨迹,对媒介化治理进行合乎新闻传播规律和媒介运行规律的引导,对各类风险包括舆情风险进行全面管理。

其二,新闻媒体。新闻媒体特别是主流媒体担负着重大突发事件媒介化治理中坚和骨干的重任,当顺应传播技术的变革趋势包括新媒体或新技术平台的大量涌现及信息传播移动化、社交化、智能化的发展态势,卓有成效地进行舆论引导,进行媒介化治理。

其三,各类平台型媒介。“‘平台型媒体是指既拥有媒体的专业编辑权威性,又拥有面向用户平台所特有开放性的数字内容实体。”[10]其特点:一是不在体制内;二是在专业方面有较高的权威性,在这一点上,非一般网民所能比;三是具有比较突出的开放性,就此而论,与传统媒体殊异(传统媒体仅在互动环节对受众开放);四是系数字内容实体。即以数字化的方式生存并向公众提供内容服务。平台型媒介的优胜之处在于:传播内容和方式比较亲民,比较接地气;平时“吸粉”甚多,有着较好的受众基础。重大突发事件发生后,在对事件的媒介化治理中有着相当大的影响。不传播谣言,不发表不负责任的言论,不为极端情绪推波助澜或为之左右,这些都是不可逾越的底线。从积极方面说,在重大突发事件媒介化治理中要为巩固社会共识的同心圆竭尽努力。

其四,社会各方面。重大突发事件媒介化治理,是需要社会的各个方面积极参与的治理,其中包括责任单位以及社会公众。责任单位不属于新闻媒体,也不属于平台型媒介,不以日常性的新闻信息传播为己任,但一旦发生了重大突发事件,就有责任提供关于事件的真实情况,不能瞒报关于事件的重要信息。这些责任单位的上级主管部门负有向社会公众提供真实信息和对涉事单位进行监管的责任。对事件的媒介化治理,离不开公众的广泛参与。参与的宗旨是有利于事件的妥善解决,有利于有关方面吸取教训、杜绝今后发生类似的事件,参与形成重大突发事件媒介化治理的正向合力。公众及其中的个体,既是媒介化治理的不可或缺的参与者,又是其最终受益者。也就是说,媒介化治理的宗旨,是保护人民群众的生命财产最大限度地减少损失。公众中的个体如未参与媒介化治理,或虽参与但不具备一定的影响力,则不属于本研究所指称的主体(因为不可能为每个发声的个体均提供能力评估指标、体系和能力提升解决方案)。

6. 关于进行动态把握和静态观照的理论

(1)对媒介化治理进行动态把握。动态把握指以精准监管为目标,按事前、事中、事后的顺序,实现重大突发事件媒介化治理预警防控—决策响应—评估优化。在动态研究中,研究如何对各类主体在各环节中的媒介化治理能力进行科学评估,以及媒介化治理能力提升应采取的解决方案和可使用的“工具箱”。

(2)对媒介化治理进行静态观照。静态观照指以精准施策为目标,按事前、事中、事后的顺序,对每个阶段进行理性全面的考察,对媒介化治理进行预判—监测—优化。相对于事件本身来说,政策偏静态(改进和优化须经历相应的过程)。静态观照当是相对而言的,且是偏宏观的。在量化研究中,需要下沉到微观层面,对微观主体进行研究后,再加总到整个生态圈层面。

二、构建媒介化治理的相关体系

媒介化治理体系包括媒介化治理能力评估体系和全面风险管理体系。媒介化治理能力评估体系,为后续解决方案和“工具箱”提供了评判工具。全面风险管理体系,则为后续解决方案和“工具箱”提供了管控目标和完整办法。上述两套体系密切相关。媒介化治理能力的提升,与风险管理的完善相对应。甚至可以说,媒介化治理的作用过程就是风险管理(媒介化治理的各个主体、各个环节都在参与风险管理),媒介化治理能力提升的目标就是使风险管理更趋完善和行之有效。

1. 媒介化治理能力评估体系

这是板塊二的内容。提升媒介化治理能力,不仅是新闻媒体及新闻舆论工作者的事,政府相关机构部门同样也应是重要主体,是重要的参与者乃至相应管理者。

(1)媒介化治理能力分阶段评估构想(见表1)。针对政府相关机构部门、新闻媒体及各类平台型媒介,设计和构建重大突发事件媒介化治理能力评估指标体系,以期解决两个问题:评估体系的总体构成;评估体系的一级、二级指标设置(下文详述)。能力评估矩阵:主体×环节(见表2)。矩阵中每一行为一个主体,每一列为该行为主体所对应的环节。可以为矩阵中的每一个单元格构建指标体系。对每一个单元格进行评分,然后对这些评分进行统计和加总。每一行、每一列加起来各有数学统计含义。

事实上,由于事件种类繁多,更具可行性的方案是再以事件种类划分,构建能力评估立方体:种类×主体×环节,对每个单元格都进行评分(见下页图2)。

(2)媒介化治理能力评估指标体系。针对政府相关机构部门拟设的一级和二级指标(见下页表3);针对新闻媒体拟设的一级和二级指标(见下页表4);针对平台型媒介拟设的一级和二级指标(见下页表5)。

(3)能力测量的可视化和时间序列曲线。本板块本质上是对具有主观性质的重大突发事件媒介化治理能力加以定义、测量,并使之客观化、数字化、可视化。基于大数据,将媒介化治理能力评估体系中的指标数字化,可实时客观测量各分指标的时间序列曲线族,以及各分指标加权后的总指标时间序列曲线(见图3)。运用人工智能技术建构的能力曲线演变和监测模型,可发挥预测、仿真和辅助决策功能。评估的数字化,使媒介化治理能力实时可测,可借建模而优化,并为事前预判、事中监测、事后评估等提供量化依据和方法。媒介化治理能力评估的客观化、数字化、可视化,可为媒介化治理能力的提升奠定坚实基础,这样才能客观评价能力提升的效果。能力提升本质上是一个优化问题,如能在数量化的框架体系内进行建模和优化,将能摆脱判断和决策中的主观随意性。而媒介化治理能力评估的客观化、数字化、可视化,则为此打开了数量化分析的大门。就此而论,本模块是其他诸模块的基石。

需要说明的是:媒介化治理能力评估体系中的部分数据为低频非实时数据,另一部分数据则为高频实时大数据。对前者进行低频测量,对后者进行高频实时测量,经过计算合成分指标和总指标,最终形成带有跳变的高频多维时间序列分指标曲线族和总指标曲线。

通过比较研究,可探索不同事件中不同主体在时间维度上的媒介化治理能力的起落规律,据此进行多层次多因子建模,并建立媒介化治理能力动态图谱,进一步探讨媒介化治理能力曲线与社会其他因素之间的相互作用关系。此外,还可联系社会因素和人文因素探索媒介化治理能力曲线变动原因、演变轨迹和管理策略,就相应媒介化治理能力曲线变动甚至震荡的测量、识别、评估、监测、控制、处置、预判和预警等提出见解和具有可行性的对策,形成有助于提升媒介化治理能力的客观化、数字化、可视化、智能化的实时决策支持系统。

2. 全面风险管理体系

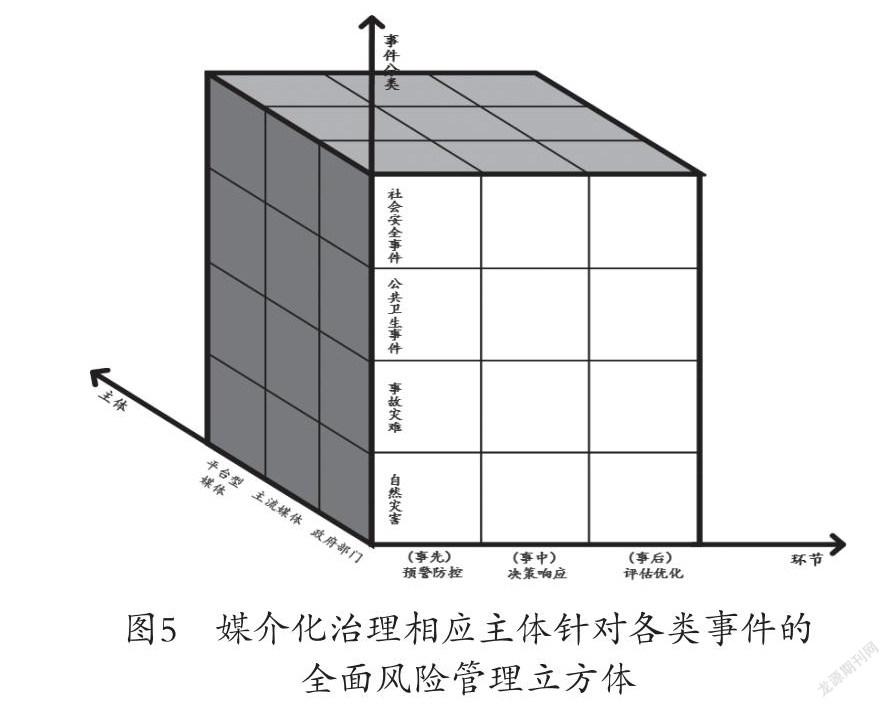

这是板块三的研究内容。重大突发事件媒介化治理,应引入全面风险管理理论与实践。所谓全面风险管理是指对整个体系内各个层次、各类风险的通盘管理。在媒介化治理各相关主体针对各类事件的全面风险管理的立方体中,其每一个单元格均研究如下问题:如何通过媒介化治理来进行风险管理并防控风险?更具体地说,各相关主体围绕总体风险管理目标进行媒介化治理,通过在各个环节上和过程中循着风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系(包括风险管理流程和策略、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统等),为实现风险管理的总体目标提供有效方法。现有两大主流的风险管理标准体系:ISO 31000和COSO(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)。按照ISO 31000标准,风险管理流程须围绕媒介化治理进行以下工作(见图4):收集与风险管理有关的初始信息,明了情况;进行风险识别;进行风险分析;进行风险评估;制定风险管理策略、提出和实施风险管理解决方案;进行风险监测、风险预警和风险处置应对;风险管理的监测、评审、改进和优化。

综上,可构建全面风险管理立方体:种类×主体×环节(见图5)。然后对每个单元格,按ISO 31000或COSO指引,构建相应体系并进行全面风险管理。

重大突发事件全面风险管理中的风险,包括事件本身的风险以及舆情风险等次生风险。本研究围绕媒介化治理对事件本身风险的防控、对舆情风险的防控及对事件本身风险和舆情风险共振的防控三个维度展开。因难以一概而论,故对上述三者皆按事件种类分别进行梳理。其中对舆情风险防控的研究,在分门别类梳理的基础上,还有一种较为宏观通用、不依赖于具体事件的方法。第一步,定义并测量舆情特别是情绪,在此基础上进行多维数据挖掘;基于大数据进行舆情(以情绪为主)分析:形成情绪、态度、意见等高頻多维可视化实时时间序列曲线。第二步,定义并测量舆情风险,一种较为简单的方法是将舆情风险定义为舆情的大起大落,并从数学上将舆情风险定义为舆情波动率。这样可形成舆情风险可视化实时时间序列曲线;用波动率作为舆情风险指标进行量化分析和可视化观测(如此,既便于建模又便于预测和控制)。第三步,就舆情(特别是其中的情绪)、舆情风险的动态演进进行建模,对舆情风险进行仿真、预测和辅助决策实验。第四步,引入现代风险管理理论,进行舆情风险管理和舆论引导对策研究。回到理论层面,用定量研究的结果与定性分析的成果相印证,改善和优化重大突发事件舆论引导实践。

就网民情绪、舆情风险进行定性和定量相结合的研究,通过对网民情绪、舆情风险的大数据实时测量和数字化分析,实现可视化量度(见下页图6)和可视化预测(见下页图7),在定量研究的基础上引入现代风险管理理论和方法并使之和新闻学、传播学、舆论学相融合。将舆情风险从数学上定义后,方便进行统计建模。借鉴现代风险管理理论和方法并使之本土化,将统计方法与定性研究相结合,由基于大数据的情绪乃至舆情实时测量采集而得的高频多维时间序列曲线作基石,将基于大数据、人工智能等的量化方法与人文社科认知融为一体。

三、构建媒介化治理的沙盘推演平台和社会实验平台

重大突发事件媒介化治理,需要有相应的试验和实验平台,经过试验和实验,进行反复测试、验证,有利于提升媒介化治理的能力和水平。

1. 构建沙盘推演试验平台

这是板块四的内容。重大突发事件事前预警防控、事中决策响应、事后评估优化(包括优化政策实施和优化政策本身)、压力测试、风险点诊断、预防式监管、事先制定风险处置预案等,都对精细化沙盘推演和回测的功能有着迫切需求。沙盘推演(使用假设性和预测性场景)和回测(回放历史场景,但可改变某些元素)的功能,给社会科学领域注入了自然科学可以反复不断进行实验的优势。沙盘推演和回测两大功能模块,实际上是后续研制解决方案和“工具箱”中各模块所共用的,能将社会生活中的事件按照自然科学的方法进行反复实验研究,这是一种很有意义的研究方法。

本板块从宏观仿真和微观仿真两个角度进行研究。宏观仿真依据简约模型,只对宏观变量做仿真,不精细化到个体的计算,其优点是计算量可控。如将舆情风险的暴发和传染用自激型随机过程来建模,通过模型的自激特性来捕捉舆论舆情中风险传染的机制,还可通过协变量等来体现事件发生后舆情发展的不同环境和周期,求解出未来某段时间内的舆情演进态势。本模块更侧重微观多智能体仿真。通过对事件参与主体和舆论舆情参与主体进行精细刻画和模拟,既考察参与主体自身的决策和行为,还考察参与主体之间、参与主体与宏观环境之间的相互作用关系。在仿真中,事件和舆论舆情场域被模拟成多个可以自主决策的智能体(Agent,具备一定的智能,能根据外部世界的变化做出自己的预测和决策)组成的体系,各个Agent之间相互联系、相互作用、相互协作,以达到共同的总体目标。通过构建这样的微观多智能体仿真平台,研究各事件参与主体和舆论舆情场域参与主体的行为和决策,研究微观行为和宏观动态之间的联系,研究事件冲击力如何在舆论舆情场域中传导,研究时空视角中风险事件如何在系统中动态演进,研究对风险和风险感知的传染性进行刻画和捕捉,研究系统中的薄弱环节和风险点。特别需要通过仿真研究风险情境下无序的、缺乏统一协调的参与主体如何集聚成为宏观现象。近年来高性能分布式计算技术的发展,已使大规模微观多智能体仿真成为可能。知识图谱、复杂网络、系统动力学、微分方程模型等工具,都能为本模块中事件场域和舆论舆情场域参与主体的多智能体建模夯实基础。

一方面,基础平台通过对舆情大数据、事件和行业大数据、监管大数据的实时采集、汇总、清理入库,将形成“时间书”的功能;另一方面,本模块将以场景、事件和对策响应为中心,在与真实舆论舆情场域数据进行调校、校准的基础上,形成场景库、事件库和对策响应库,既可用于回顾性的事件回放和回测,也可用于假设性和预测性的沙盘推演。前者(回顾性的事件回放和回测)可以回答如下问题:事件发生的当时场景是怎样的?在当时场景下,如果采取某种决策和行动,会发生什么样的情形?在当时场景下,如何决策和行动效果最好?后者(预测性和假设性沙盘推演)可回答如下问题:如果某重大突发事件发生,将导致发生何种事件本身风险及舆情风险?如果某重大突发事件发生,事件本身风险和舆情风险将如何共振?如果某重大突发事件发生,各类主体将如何应对?这些应对是否为最优?如果某重大突发事件发生,如何才能实现最优的媒介化治理?

由于构建了前述能力评估指标体系和全面风险管理体系,沙盘推演平台可根据不同的策略和参数配置计算出能力数量值或风险数量值,并嵌入迭代优化算法流程中(如图8是将可重复计算的沙盘推演模拟仿真模块嵌入蚁群算法的迭代优化流程中。实际上,迭代优化算法除蚁群算法外还有多种),并在迭代优化算法的驱动下逐步逼近最优解,这是最优化问题求解的关键。

2. 打造媒介化治理实验平台

这是板块五的内容。打造媒介化治理方面的、可对效果进行验证的实验平台,须以区块链、可信大数据、可信人工智能的下一代数字传播信息设施为基础。其示范性应用成果之一是开发智慧社区治理软件平台。社区治理包含媒介化治理,故该智慧社区治理平台包含一定媒介化治理功能。本板块基于该平台扩展研发媒介化治理社会实验平台,供本课题研究成果进行落地实验和实践检验。

该平台的创新之处在于,通过区块链技术记录公众的生产、生活、社交和媒介行为,数据上链后可追溯、不可篡改、保证可信。另外,通过一系列AI统计+人性激励相融合的方法保证数据上链前的可信,由此获得可信大数据。基于区块链还可抑制重大突发事件管控过程中出现的虚假信息、虚假新闻、谣言等扰动性信息,进一步保障可信大数据和可信传播。通过区块链精神,惩恶扬善,科学治理,激励公众积极主动参与媒介化治理。在可信大数据基础上,运行大数据舆情风险监测、突发事件感知、舆论态势感知、热点发现、意见领袖发现等模型和算法,实现更高效的智慧治理目标。

四、研制解决方案和“工具箱”

这是板块六的内容。为政府相应机构部门、新闻媒體和各类平台型媒介提供媒介化治理能力提升解决方案和“工具箱”,亦即为表6中每一个单元格提供解决方案和“工具箱”。如前所述,由于事件种类繁多,可以事件种类来划分,构建解决方案/“工具箱”矩阵:主体×种类(见表6)。可分为如下四个功能模块:动态模块,对事件风险进行精准应对,包括事前预警防控、事中决策响应、事后评估优化;静态模块,对事件处置和媒介化治理各个阶段进行凝神屏息的相对静止的观照,以利精准施策(含事前预判、事中监测、事后优化);可视化模块,对事件演进的可视化研究,创建能力地图、舆情地图、风险地图等;案例库模块,包括自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等类事件的案例研究集群。

1. 相对动态的精准应对模块

(1)事前的媒介化治理。某些重大突发事件,并非全无前兆。自然界的相当一部分灾难性天气事先都有预兆,社会生活中的某些重大突发事件事前也会出现不同程度的异常情况。普利策曾言:“记者是国家航船上的瞭望哨。他要站在一望无际的海面上,观察一切,审视海上的不测风云和浅滩暗礁,及时发出警告。”重大突发事件具体哪一天发生很难准确预料,但有一些事情是事前就须坚持做的,如防止“塔西陀陷阱”发生恶劣作用。“古罗马历史学家塔西佗提出了一个理论,说当公权力失去公信力时,无论发表什么言论、无论做什么事,社会都会给以负面评价。这就是‘塔西佗陷阱”,“我们当然没有走到这一步,但存在的问题也不谓不严重,必须下大气力加以解决。如果真的到了那一天,就会危及党执政基础和执政地位”。[11]让公权力始终具有公信力,让公权力在重大突发事件中始终具有相当崇高的威望和令人信服的力量,这是在任何事件发生前都必须做好的功课,没有终点,不可一劳永逸。当今时代,借助人工智能,借助算法,对社会性的重大突发事件的预测并非全无可能。依据社会风险的场景、路径、概率和强度等核心要素,分析、计算社会情绪的异常转化,有望前瞻性地快速感知重大突发事件。狭义舆情风险管理旨在通过相应手段“避害”;广义舆情风险管理则包含对舆论舆情的引导,并通过引导发挥“趋利”功能,增强公众的正向情绪,形成公众的正向诉求。无论是狭义舆情风险管理还是广义舆情风险管理,都应十分重视舆情监测。[12]这是笔者提出过并至今仍然坚持的见解。

(2)事中的媒介化治理。具體包括以下四方面内容。其一,及时准确地披露关于事件的信息。关于重大突发事件的信息,万众瞩目;披露事件信息,不能稍有贻误。2021年8月出台的《北京市突发事件总体应急预案(2021年修订)》规定:遇有重大突发事件,主责部门要加强网络舆情的监测与响应,第一时间通过权威媒体向社会发布信息,最迟应在5小时内发布。[13]主责部门“最迟应在5小时内发布”事件信息,已成为“硬杠杠”,如超出这个时限,则应判为不合格。主责部门不及时发布关于事件的有关信息,就是失职、渎职,任何说辞都不能成为理由。如发布的事件信息不真实,同样是失职、渎职。以上两种情况都是无法得到原谅的。及时准确地披露关于事件的信息,也是对新闻媒体的要求。在这个问题上,应遵循先声夺人的传播学原理,尽快披露事件信息,而不能因披露信息有所延误而给谣言提供可乘之机。

其二,新闻媒体和相关媒介围绕事件进行负责任的报道。重大突发事件与公众利益息息相关,信息密集、具有高度的不稳定性与不确定性,对重大突发事件报道的及时性、准确性、权威性提出了极高要求。新闻媒体不但需要在第一时间传播信息、占领舆论高地,还需要充分提供相关信息,保障受众知情权,指导公众在不同危机情境中行动,以免发生社会恐慌。[14]在披露事件信息的过程中,须对各种信息进行甄别,做好去伪存真、证实证伪的工作;坚持用事实说话,还原事实真相;在报道事实的过程中,面对公众进行释疑解惑;在“民有所呼”的问题面前,做到“我有所应”,回应公众关切,而不是顾左右而言他,错失舆论舆情引导的主动权;在对事实的真实报道之中,自然、巧妙、含而不露地对公众舆论舆情进行引导;在进行新闻报道的同时,用好新闻评论包括网络微评这类新闻传播样式,充分发挥其以理服人、使人心悦诚服的功能。新闻媒体和相关媒介及时披露关于事件的真实权威的信息,这是重大突发事件媒介化治理中的一项居首位的要务,也是对事件进行媒介化治理的基础和起点。没有关于事件的及时、真实、权威的信息披露,对事件的媒介化治理就无从谈起和无法进行。

其三,新闻媒体和相关媒介有效进行防谣、辟谣和除谣工作。新闻媒体、平台型媒介和自媒体使用者,都不可传播传闻和谣言,不能以讹传讹。前二者应有效进行防谣、辟谣和除谣工作。在重大突发事件发生后,在真实及时的信息得以披露前,关于事件的谣言往往会陡然而生、乘虚而入、迅速传播,占据人们的心灵空间,造成人们的心理混乱和恐慌,从而成为事件的次生灾难。有研究者曾指出:人们更愿意接受接近自己心理预期的解释逻辑。在面对特定事件时,人们一般都有自己的判断,在作出判断时更愿意采用与自己心理预期接近的解释逻辑。而谣言往往与人们的某些心理预期解释逻辑存在一定的契合之处。[15]这是一部分公众相信谣言的心理依据。要防止谣言发生并消除谣言的负面影响,就必须对公众深层次的心理预期的解释逻辑有所了解、有所研究,而不是浑然不觉,疏于发现和思考。针对公众的上述心理特点进行相应工作,防谣、辟谣和除谣方能获得良好效果。新闻媒体可以也应当进行如下系列性工作:以事件信息的及时披露,消除谣言滋生的土壤,这是防止谣言产生的根本之法;在谣言出现后,要对此加以阻遏,方法有切断谣言传播的通道,使之在传播中被卡、被阻、被消,难以通行,以经得起推敲的事实及其真相对冲已传播的谣言并消除其影响,严肃追查和依法惩罚谣言的制造者。

其四,新闻媒体和相关媒介实施有效的舆论舆情引导和舆论监督。对舆情加以精准研判,在此基础上进行卓有成效的舆论舆情引导,将舆论引导、舆情引导和心理疏导紧密结合起来;从事实和道理两个方面引导围绕事件形成的舆论舆情,展示事实真实客观,讲述道理循循善诱,同时发挥事与理两种力量的作用;在舆论舆情引导中,打好共情牌,利用共情原理进行舆论(意见表达)舆情(主要是情绪宣泄)引导。

对责任人和责任单位进行有根有据、有针对性的舆论监督。责任人和责任单位在重大突发事件中难辞其咎。正是因为他们的过错、失职甚至犯罪行为,使本可以避免的事件变得不可避免,导致惨剧的发生。对责任人和责任单位形成追责的舆论和舆论压力是十分必要的。此外,还要进行反思性的舆论监督和建设性的舆论监督,着眼于举一反三,防范以后发生类似的事件。事件中的舆论监督,须具备责任心,体现建设性,旨在形成和扩大社会共识的同心圆,在一个重要方面实现事件媒介化治理的最优化。

(3)事后的媒介化治理。事后要对舆论舆情引导工作的效果进行评估。其一,评估舆论舆情引导工作和媒介化治理的得失,明了得分点和失分点,总结经验和教训,以利于面上的重大突发事件的媒介化治理。其二,对事件进行有深度的反思。事件虽已过去,但反思不应马上结束。新闻媒体应推出有深度的反思性报道,内容包括:对事件成因的理性分析,包含但不限于追究责任主体的责任;对事件防范的系统探索,为未来防范类似事件提供借鉴;对事件处置过程中重要问题的冷静思考,如需要静下心来思索政府、新闻媒体和公众在事件中的关系问题并探索最佳的关系形态;对事件所产生影响的智性认识,深思如何避免事件的负面影响和消除其恶性后果;对事件警示意义的深入探析,深刻总结事件的教训等。围绕上述问题写成的文本,适合于公开发表的,在新闻媒体上公开发表;不适合公开发表的,则可以通过内参渠道或舆情上报系统上报。在事件处置结束后,还应开展后续报道和跟踪报道等延伸性报道,包括对责任单位和责任人问责、追责的报道,对受害人加以心灵抚慰的报道,痛定思痛、推进相关制度建设的报道等。

2. 相对静态的精准施策模块

媒介化治理能力还受到相对属于静态层面内容(如相关政策、法规、制度的实施效果等)认知的制约。所以,本研究拟将关于政策、法规、制度实施的事前预判、事中监测、事后优化,即静态层面的精准施策(见表7),也纳入能力提升的研究范畴。显然,这是为政府相关机构和部门服务的,与媒介化治理密切相关(对媒介化治理有着很大的影响作用)。

本模块的核心是围绕板块二和板块三中制定的数量化指标体系对政策法规制度的优化进行探索。首先需经板块二研究制定能力评估指标体系、经板块三研究制定全面风险管理体系。其次针对需优化的政策法规制度,选定备选项集合。例如某政策法规制度中某参数可以有100种不同的数值,那么备选项集合中就有100个备选项。在此情况下,可使用穷举计算法或者遍历计算法,在每个备选参数配置的事件和舆情舆论场景下,调用沙盘推演模拟仿真模块(可封装成函数API调用,也可使用微服务架构,通过微服务协议进行调用),得到在该政策法规制度(按照该备选项配置)下的能力评估数值和全面风险评估数值。像这样重复计算100次,得到对应100个备选项的100个不同的能力评估数值和全面风险评估数值(见图9)。最后选出最优解(能力最大或风险最小)。

又如,若某三條政策法规制度分别各有10、100、1000个备选项,那么合起来这三条政策法规制度就共有10×100×1000=1000000种排列组合,即备选项集合中总共有100万个备选项。此时因计算量大需借助运筹优化研究方法,一般需借助梯度或导数的梯度下降法、牛顿法等迭代优化算法,也可借助其他迭代优化算法(见图10)。在上述两种情况下,求得最优解之后,还需使用社会实验平台进行样本外验证,考察实践中的真实效果。如果实践验证的效果不理想,则可回过头来检视和改进各板块中的框架、体系、模型、算法、流程等。

重大突发事件媒介化治理,相对来说还是一个比较新的课题,对此的探索有待不断深入。

参考文献:

[1] 中华人民共和国突发事件应对法[EB/OL].[2022-05-10].https://www.chinalaw.org.cn/portal/article/index/id/ 27586.html.

[2] 张悦. 突发灾难事件舆情在社会化媒体上的呈现与管理[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2014(5):140-144.

[3] Snider H. W.Reaching professional status: A program for risk management[J]. Corporate Risk Management: Current Problems and Perspectives, 1956(112): 30-35.

[4] Gallagher R. B. Risk management-new phase of cost control[J]. Harvard Business Review, 1956, 34(5): 75-86.

[5] ISO31000: 2009 Risk management-Principles and guidelines[S]. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2009.

[6] 崔亚. 全面风险管理的理论基础:以主体为出发点[J]. 保险研究,2016(9):28-40.

[7] 何振华,陈竹山,胡译颢. 全面风险管理成熟度模型简介及启示[J]. 国际税收,2021(7):59-63.

[8] 李全生,杨亮. 全面风险管理框架在我国高等教育中的应用[J]. 天津大学学报(社会科学版),2011(4):353-357.

[9] 中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定[EB/OL].[2019-11-05].http://www.gov.cn/zhengce/2019%2D11/05/content%5F5449023.htm.

[10] 喻国明. 互联网是一种“高维”媒介——兼论“平台型媒体”是未来媒介发展的主流模式[J]. 新闻与写作,2015(2):41-44.

[11] 习近平. 做焦裕禄式的县委书记[M]. 北京:中央文献出版社,2015:35.

[12] 丁晓蔚,高淑萍. 虚拟货币:金融及舆情风险管理探讨[J]. 现代传播,2018(1):133-139.

[13] 新《北京市突发事件总体应急预案》发布:近六成章节有修改,完善巨灾条件下应急体制机制[EB/OL].[2021-08-06].https://news.sina.com.cn/c/2021-08-06/doc-ikqciyzk9865991.shtml.

[14] 李金宝,顾理平. 公共危机事件中地方主流媒体的功能实现——从新华报业新冠肺炎疫情报道谈起[J]. 新闻战线,2020(5):25-27.

[15] 彭路杰. 解读“叫魂”背后的谣言传播机制——兼论现代社会谣言产生与防控机制[J]. 东南传播,2014(2):124-126.

Mediatized Governance of Major Emergencies Based on Big Data and AI: A Systematic Application-Oriented Study

DING Xiao-wei1, LI Ming2(1.School of Information Management, Nanjing University, Nanjing 210023, China; 2.School of Journalism and Communication, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

Abstract: This paper focuses on a systematic application-oriented research on the mediatized governance of major emergencies. The research is divided into six parts. From a horizontal perspective, it covers mediatized governance of all aspects of major emergencies. From a vertical perspective, mediatized governance runs through different stages, such as before, during and after the emergency event. The main points of the paper are: building an application oriented theoretical framework, deeply understanding the logical relationship of the research objects, deeply understanding the specific events as the research objects, dynamically grasping and statically scrutinizing in the process of mediatized governance, constructing the capability evaluation system of the mediatized governance entities, building a comprehensive risk management system, creating a sand table tactical simulation platform, building a social experiment platform. Finally, it points to the development of a "toolbox" for mediatized governance of major emergencies. The mediatized governance before-events should prevent the trap of Tacitus. In the middle of the events, the regulators should strengthen monitoring of and the responses to the Internet public opinions, and disclose the real and authoritative event information directly or through the news media in real-time, suppress and eliminate rumors related to the incident, implement effective guidance of public opinions. The mediatized governance after-events should evaluate the effect of public opinions guidance and the gain and loss of mediatized governance, understand the score points and loss points, and summarize experience and lessons for the benefit of mediatized governance of major emergencies in the future.

Key words: major emergencyevent; big data; AI; mediatization of governance; comprehensive risk management system