低分子肝素钙联合丙种球蛋白对川崎病患儿的疗效分析

2022-12-16朱林

朱林

(内蒙古呼伦贝尔市妇幼保健院,内蒙古 呼伦贝尔 021008)

0 引言

川崎病又叫作黏膜皮肤淋巴结症,在1967年由日本研究者川崎福佐首次报告并命名。川崎病大多是由于急性高热和皮疹所致,是一个以系统性血管炎为主要的病症[1]。然而,由于大多数儿童伴有不单一状态,所以传统治疗方法的效果不佳。因此,一些学者建议使用低分子肝素结合传统疗法进行治疗[2]。尽管相关研究已经证实了该疗法的确切疗效,但还没有对该疗法的安全性和有效性进行系统分析,因此,本文旨在分析低分子肝素钙联合球蛋白治疗儿童川崎病的安全性和有效性,为该疗法的临床应用提供理论依据。川崎病的主要患病人群为五周岁至五周岁以内的孩子,他们在发病后通常会产生高热、皮疹等现象,如果患病后不及时进行医治,很可能会引发冠状动脉瘤心肌炎、心包炎等问题,严重损害了病人的心血管,病情严重者甚至还会发生心肌梗死等疾病[3]。针对传统的川崎病诊断方法而言,一般会使用阿司匹林结合丙种球蛋白进行诊断,但是患者一般会伴有高凝状态,所以采用这种方式治疗,效果并不理想。经过有关研究后表明,部分研究者曾主张使用低分子肝素钙结合丙种球蛋白进行治疗,虽然目前已经研究证实了该种治疗方法是可行的,不过目前对该治疗方法的安全性及其具体疗效的研究还较少,因此此次试验将着重研究低分子肝素钙结合丙种球蛋白的治疗有效性,旨在为治疗提供相应的应对方法。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取内蒙古呼伦贝尔市妇幼保健院2019年11月至2020年11月接收的86例川崎病高凝状态患儿进行研究。随机分为对照组与实验组,每组43例。以组别为单位进行基本资料的归纳整理,对照组男27例,女16例,年龄1~4岁,平均(2.48±0.51)岁;实验组男30例,女13例,年龄2~4岁,平均(2.25±0.48)岁。通过两组患儿基本信息的对比发现,差异无统计学意义P>0.05。

1.2 方法

对照组的患者采取静脉推注的方法注射丙种球蛋白,2 g/kg以5%葡萄糖溶液稀释1~2倍后连续静脉滴注,滴注时间控制在24 h以内,并给阿司匹林肠溶片以30~50 mg/(kg·d)顿服,等到病人的体温恢复正常并且3天内没有发烧的情况之后,将阿司匹林的用量进行适当调整,连续用药治疗3个月。

实验组的病患选用低分子肝素钙联合丙种球蛋白治疗的方式,两组病患的治疗方案中均涉及丙种球蛋白,两组在该药物的使用方法方面保持一致性。在治疗开始后11~21 d之内,加入低分子肝素钙注射液50~100 IU/kg,通过皮下注射方式进行给药,每天注射一次,坚持治疗7~10 d。

1.3 统计学分析

对比了两组小儿病患的临床应用效果、血凝结指标,以及严重的不良反应的情况。①效果判断标准为:显效:所有症状与体征全部消失,血清学指标恢复正常;有效:和治疗前加以对比,相关症状表现及体征指标检查结果呈明显好转的迹象,且血清学指标下降程度显著,达到了正常人水平;无效:相关体征、症状表现等没有明显好转的变化甚至存在恶化。②检查凝血功能:在治疗前取外周静脉血五毫升,并检查凝血酶原时间、或部分活性凝血酶时间、纤维蛋白原、血沉。不良反应:两组在治疗阶段都有不良反应发生。

2 结果

2.1 两组患者治疗效果对比

实验组的治疗有效率(86.05%)明显高于对照组(67.44%),差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗效果对比[n(%)]

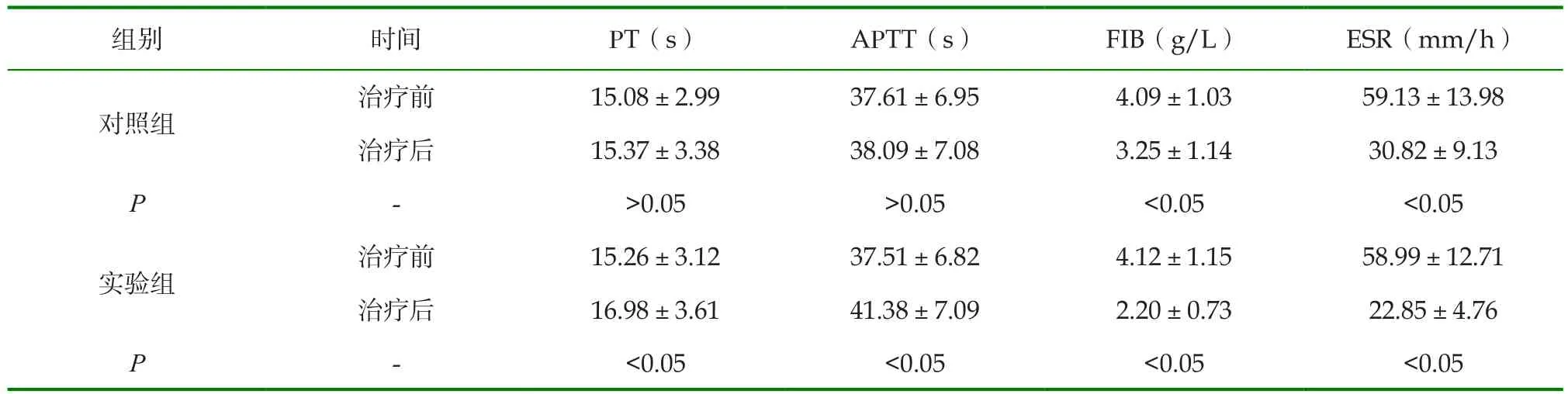

2.2 不同组别病人凝血功能相关指标对比情况

治疗后两组患儿PT及APTT与治疗前对比差异无统计学意义(P>0.05),治疗后实验组PT及APTT均明显上升,差异有统计学意义(P<0.05),治疗后两组患儿FIB及ESR均明显下降(P<0.05),见表2。

表2 不同组别病人凝血功能相关指标对比情况

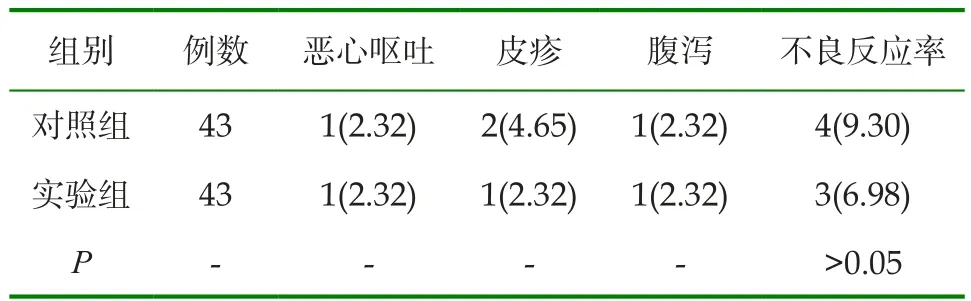

2.3 不同组别病人不良反应比较情况

对照组不良发生率为9.30%,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组病人不良反应率[n(%)]

3 讨论

川崎病的主要风险在于心脏并发症,其中又以冠状血臂病最为严重[4]。其原因仍未彻底了解清楚,但关键性的病理改变是全身非特异性血管炎,毛细血管发炎与血浆高凝状态有关,在血循环中增加的炎性介质可直接破坏毛细血管内皮细胞,而血小板向受损毛细血管表面集中,因此有50%~70%患者的血小板出现较为突出的增加,并且由于内皮细胞表血粘附分子表达水平的增加,使机体长期处在高凝状态,APTT减少,D-D二聚物增加,ESR加快,炎症反应还可抑制纤维性蛋白溶系统,从而造成纤维蛋白溶体系功能失调,极易导致血栓的产生,并导致冠状动脉扩大、冠状动脉瘤等,很大程度危及患者生存[5]。所以,在早期察觉有血高凝状况和纤溶异常时,要做好早期介入干预、诊断,以合理调控此期KD患者血高凝状况,可防止微血栓的形成[6]。

目前,使用阿司匹林和双嘧达莫适用于这一病症的治疗,并且能够表现出相当大的治愈效果。阿司匹林是医治该病的首选药品,其也有抗炎和抗血小板等功能。其机理主要为抑制环己烷酶和减少前列腺素的产生合成[7]。然而,大剂量阿司匹林阻止了血管内皮细胞还原物酶,从而影响毛细血管壁前列腺素的生成并促使血栓生成[8]。来自该组的数据分析表明,在加入LMWH后,PLT的降低速率将显著高于对照组。与对照组相比,APTT、ESR和D-D二聚体的恢复有显著性不同,说明了应用LMWH技术能够快速改善儿童的高调节状态[9]。低分子肝素由肝素分解而成,在某些由相对分子量为4000~6500的短链多糖所形成的化合物中,未通过化学或酶去极化分馏,它已被广泛用于治疗血栓栓塞性疾病[10]。

近年来,大量的科学研究已经证实,肝素类药物能够通过抑制内皮细胞和血小板而起到抗炎效果。纤维蛋白原水平增加也是血浆黏度增加的主要因素。同时,由于它可促使小斑块凝聚,所以血沉的增加也主要是由于红细胞凝聚,而红细胞凝聚受血浆中不对称的高分子蛋白质(如纤维蛋白原)的影响。B球蛋白和免疫复合体中和了红细胞因正电荷所形成的负电性,从而加速了红血球的凝聚。另外,用丙种球蛋白与低分子肝素钙结合治疗能提高儿童毛细血管功能,并促使毛细血管新生,改善细胞持续性内皮损伤。低分子肝素有更高的抗XA效果,和相对较微弱的抗IIA效果。抗XA比值约为2.4∶1,对APTT和TT有一定的推广作用。安全性:在对照组医疗过程中发现了4例(93%)不适反应,其中一例恶心呕吐、两例皮疹和一例拉肚子。观察组发现不良反应3例(6.98%),食欲不振一例,皮疹一例,泄泻一例。两组之间无显著差异(P>0.05),表明低分子的肝脏蛋白酶钙治疗是安全的,停药或靶向治疗后可以控制。低分子量肝钙结合球蛋白疗法能改善川崎病人的临床效果,针对病患过度调节的问题进行了相应的处理优化,不仅不会增加不良反应的发生风险,且安全性较好。观察组的总有效率高达86.5%,远远超过对照组的67.44%(P<0.05)。治疗结束后检测对照组病患的Pt、APTT指标水平,纵向对比结果差异微小(P>0.05)。治疗结束后,两组开展横向对比,在Pt、APTT对比中发现,观察组的指标水平更优,两组对比差异较为显著(P<0.05)。由于FIB的属性为凝血因子,纤维蛋白原水平增加情况的发生与血浆黏度提升相关联。再加上由于它可具有凝聚斑块的能力,所以血沉的增高主要是由于红细胞凝聚,而其凝聚受血浆中的不均匀高分子蛋白质影响(如纤维蛋白原)的影响。B球蛋白和免疫复合体可以中和红细胞因正电荷作用所形成的负电性,从而可以增强红血球的凝聚力。肝素还可以有效控制内皮细胞和血小板合成的功能,产生抗炎作用。低分子肝素的抗炎效果和普通肝素比较,皮下注射时可完全吸收。另外,低分子肝素钙还可显著减少血小板的粘附,增强蛋白酶活力,并促进内源性氨基酸和葡萄糖醛酸的产生,改善儿童高凝状态。另外,将丙种球蛋白与低分子肝素钙结合治疗能提高儿童毛细血管功能的改善,并促使毛细血管再生,改善细胞持续性内皮损伤。

综上所述,低分子肝素钙结合球蛋白的疗法能明显提高川崎病患者的临床效果,从而改变其在过度调节后的高凝情况,并合理控制不良反应发病率,此方式有稳定性好的优点。有研究资料已证实,低分子肝素钙和丙种球蛋白对防治川崎病有较好的作用效果,为此本次实验就重点探究其作用效果以及安全性。根据上述结果及比较实际情况表明,低分子肝素钙结合丙种球蛋白防治川崎病的效果相当高,同时从安全的角度考虑,合并症发生率也相当少,因此值得在临床实践中大范围推广应用。