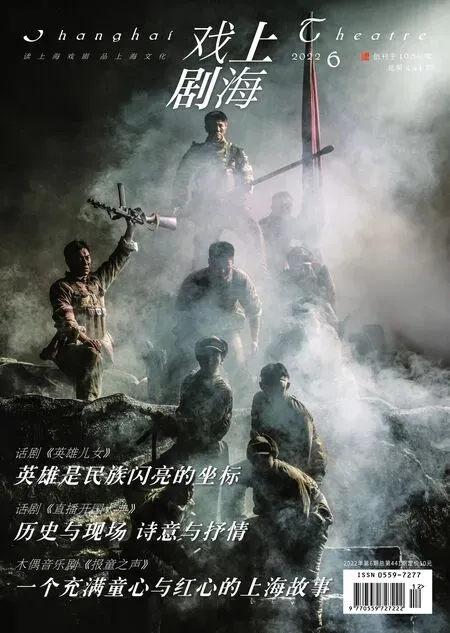

历史与现场 诗意与抒情

2022-12-14王利娜

□王利娜

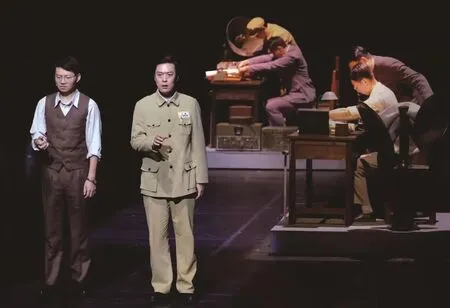

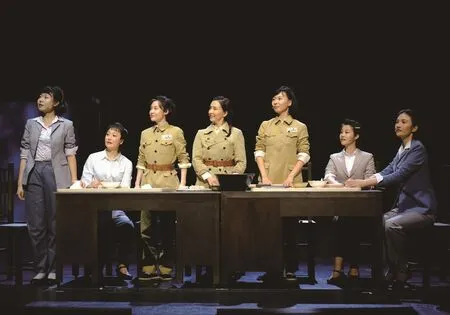

空旷的舞台上,书桌前的播音员们开始播报1949年的新闻,舞台左侧“北平新华广播电台”的字样,播音员们身后电子屏幕上“1949年1月31日19:30”的时间提示,以及随处可见的电台元素,戏在一开始便通过这些声音及视觉画面迅速将观众带回到历史现场,紧接着“天字号任务”下达,故事由此开始。

《直播开国大典》以开放式的结构为我们讲述了开国大典前夕,原北平新华广播电台接到实况转播开国大典这项重要任务,原属国共两党不同阵营的一群人,在一个半月的时间里一起克服人才、技术、设备、安全等问题,圆满完成任务的过程,谍战、爱情、友情等支线穿插其中。如此浩大的体量在短短2个半小时内呈现,极为考验导演的巧思和功力。而本戏,虽有谍战和悬疑的元素,但并不重情节的铺排、伏笔和悬念的设置,而更着意于人物的塑造,借助舞台和影像的互动,大量运用叙述和停顿,将人物的个体表达和群体描绘进行了完美的结合,成功展现了一个个饱满立体的人物群像,缝合了现场直播和历史回忆的缝隙。在宏大的主题叙事中,通过叙述和停顿展现了诗意,抒发了情感,充分彰显了导演驾驭舞台的能力。

舞台与影像

从《狂飙》开始,田沁鑫开启了影像运用于舞台的探索之旅。《直播开国大典》虽然屏幕数量不少,但影像的使用却较为克制。即时摄影、实时投屏很好地呼应了“直播”这一核心主题,让观众在双重直播中建立心理连接。剧场中观众间歇性地通过直播的方式观看戏中人如何完成“直播”任务。当下直播之“易”与戏里直播之“难”形成了古今映照,让直播本身携带了含义。

此外,舞台和影像的相互映照也让观众在现场直播和历史回忆当中引发反思。比如在戏刚开始的动员大会上,现场采用四个机位,舞台前方一侧的屏幕展现演员自我介绍时的近景镜头,另外一侧屏幕以摇镜头的方式展现了参会人员。通过影像细致地为观众介绍了每一个个体和“这样的一群人”,弥补了话剧舞台的不足,也让观众与舞台上的人物更加接近。舞台正中间背对观众的机位,将会议全景投屏到正后方窄长条的屏幕上,影像经过处理,呈暗红色色调,舞台中央鲜活的人物“一跃纸上”,犹如一幅动态长卷,又好似一张复古胶片,瞬间成为往昔。浓厚的历史感扑面而来。影像与舞台相映,仿佛两个时空在对话,再配上舒缓的音乐,让观众在历史和现实中来回穿梭,深刻感受到被历史尘封的每一位个体,都曾如舞台上这般生动,不由得在人物身上投注情感,生发了对个体与群体、历史和现在的思考和感叹。

影像在这部戏中除了“直播”现场画面,与舞台形成对照外,还用于展现过去的时空。在第一次技术会议结束后,卢海宇找没资格参会的赵英杰聊天,回忆起在重庆朝天门码头,赵英杰舍命助他脱险之事。导演运用另一组演员在舞台中后方来扮演1941年的卢海宇和赵英杰,与舞台前方现实中的卢海宇和赵英杰在舞台上并置,以两块冰屏相隔。随着现实中的卢海宇陷入回忆,舞台后方的演员再现了当年发生情景,屏幕上随之呈现出了舞台后方表演的画面,与舞台前方卢海宇不得不对赵英杰怀疑提防的现实处境形成映照。导演借助影像在时间的回望中逆向绵延。以电影的手段,在现实主义舞台上,很好地呈现出回忆的场景,拓宽了舞台的时空,也让人物的塑造有了纵深感。此外,同一人物不同时空在舞台上并置,开拓了人物的心理空间,让观众更能感受到卢海宇内心挣扎和赵英杰复杂的人生况味,使角色更加真实可感,这段兄弟情也因此更加触动人心。

田沁鑫一如既往地遵循了简约的舞美空间风格,用道具和影像来撑起舞台。在使用动态影像之余,也借用静止影像来承担舞台布景的功能。作为布景的影像,除在戏的始末分别展现北平城楼和天安门城楼这样的实景外,更多使用抽象和符号化的图像来与剧情相呼应。比如用场地平面图来呼应大家对于场地的担忧,用电路图来呼应机器设备的讨论,以及到了后面技术进入攻坚阶段时用公式和数据的影像充满整个舞台空间。展现赵英杰、卢海宇等人日以继夜、全身心投入到工作的大脑图像,给予观众视觉冲击的同时,也为观众带来一种强烈的压迫感。这些影像仿佛一幅幅抽象画,搭建起现场观众通往历史人物的心灵通道。

影像在当下舞台的使用屡见不鲜,而舞台上多媒体的滥用亦随之而来。影像如何能在舞台上发挥最大功用,真正成为舞台表现的一把利剑,田沁鑫做出了别开生面的尝试。她不仅让影像在舞台上放大演员表演,弥补舞台调度的不足,而且通过影像创建的画面和时空,与舞台表演的现实时空并置、交融,充分开拓人物的心理空间让观众在不同时空和感受之间自由穿梭,获得别样的审美体验。然而,《直播开国大典》的影像运用并非尽善尽美,类型不一但功能较为单一的屏幕,并未让这部戏在影像使用上实现一个较高的性价比。

叙述与停顿

田沁鑫许多作品所具备的“史诗”风格,在这部戏中也有所体现。《直播开国大典》虽为现实主义题材,但并未呈现一种幻觉式的舞台,而是在戏中加入了很多叙述的元素。如谍战支线主要围绕刘威饰演的特务老夏进行,但这一悬念的揭开却十分利落,更多通过老夏自述自己的身份情感,配合少量动作来推进,让原本扣人心弦的“抓特务”明朗且快节奏地完成,消解了观众的好奇心。再如卢海宇在与赵英杰探讨问题时,卢海宇时常从二人的交流中跳出对着台下观众叙述自己的所思所想。再比如,戏的开头“这样一群人”,戏的结尾“我没有去广场”等几次台上演员面向观众激昂澎湃、振奋人心的集体式诗朗诵,叙述并不与原有剧情产生割裂,反而在合适的时机,展露了角色的内心活动和情感,让观众对人物面临的困难、抉择以及此时此刻的戏剧情境更加明了,用个人和集体的情感唤起观众的情感认同,使得台上台下达到同频共振,起到很好的抒情作用。

与叙述相配合的是停顿的使用。几乎每一个停顿都伴随着演员的叙述。比如戏的后半段,当赵英杰得知开国大典现场参加的人数这一绝密信息后,想要从口袋里拿出准备好的解决方案,而卢海宇等人则误以为他在掏枪,警卫员瞬间将四杆枪对准了赵英杰,台上停顿了几秒钟。刺眼的白光打在舞台中央,将现场的画面定格在了双手举过头顶的赵英杰,持枪朝向赵英杰的警卫员以及将手放在腰间枪上的卢海宇。定格的舞台画面仿佛一件极具张力和造型感的美术作品,放大了人物的心理和情绪,渲染了紧张的气氛,让观众的心一下子提了起来,在这人物的三个动作中读解出更多含义。停顿几秒后,卢海宇和赵英杰开始叙述各自眼前看到的和心里所想的,让观众以慢镜头的方式看到了那一刻二人的心理冲突。

类似的停顿还有很多,譬如在赵英杰询问机密信息时出现,人物的迟疑,现场的安静,将作为背景出现的电波报时或天气预报的声音衬托得分外清晰,时间在那一刻凝固,将舞台时间拉长,将人物内心的外化,将横亘在卢海宇和赵英杰之间的信任危机展露无疑,营造出一种“此时无声胜有声”的诗意。舞台上另一类停顿出现在卢海宇与同事们强忍身体不适进行焊接时,演员们右手举起的焊接棒在空中定格,犹如一尊尊雕像,用瞬间造就了永恒,仿佛一种集体的仪式,极具诗意和抒情性,感染着台下的观众。

《直播开国大典》在主旋律的题材中,融入谍战、爱情、悬疑等元素,让故事丰富有趣,更具可看性。导演田沁鑫借助即时摄影、实时投屏、即时剪辑等多媒体手段,与舞台表演互动,充分挖掘人物的内心情感,架起历史与当下的桥梁,耐人寻味,引人哲思,让舞台更具艺术性。导演通过叙述和停顿,将激昂的剧情和钢铁般的人物锻造出诗意和柔情,在台上个人和集体的情感抒发中,唤起台下观众的共鸣,实现了民族情感的认同和升华。