构造“新”的延续性

——关于“八二宪法”起草若干问题的理论思考

2022-12-14■田雷

■田 雷

[内容提要]“八二宪法”是我国现行宪法,其现行状态延续的40 年开启了我国宪法政治的“恒纪元”。“八二宪法”的稳定基因要从其草案形成的历史阶段去寻找。通过对宪法修改过程史料的梳理,围绕修宪过程若干问题,本文提出了构造“新”的延续性这一命题。首先,“八二宪法”的时代意义在于“立新”,它的前提是党的十一届三中全会所开启的“历史性的伟大转变”。其次,“八二宪法”在草案形成阶段就有“稳定性”的需求,而以彭真为代表的修宪者也有着高度的“稳定性”自觉,在草案形成过程中,“定”字的文本策略意味着宪法只写定下来的内容,有争议的不写,在这个指导原则下所形成的宪法文本可以最大程度避免宪法文本和现实之间的摩擦,由此确保新宪法在改革开放时代的稳定性。

一、“八二宪法”的“恒纪元”:研究问题的提出

1982 年12 月4 日,五届全国人大五次会议通过《中华人民共和国宪法》,追根溯源,这是我们现行宪法的诞生时刻。回首这个起点,无论是以彭真为代表的修宪领导人,还是亲身参与修宪的宪法学者,都会亲切地把这部新生的宪法称为“新宪法”。①但随着时间的推移,“新”这个修饰词就慢慢消失了,此后“现行”这个状态本身就意味着“活”,意味着“生长”,只要作为现行宪法实施一日,它就有一日的成长。40 年来,这部宪法如有机体一样在生长,褪去初生时的稚嫩,经历了一段青春期的迷茫,到迎来它的“而立”之年,又不舍昼夜地奔向“不惑”时刻。将它与新中国成立后的前三部宪法以及承担临时宪法功能的《中国人民政治协商会议共同纲领》进行比较,甚至把中国自20 世纪开启立宪试验后的全部宪法文件放在一起比较,“八二宪法”②最突出的地方就是它有很强的延续性。设想一个时间轴,在中国所有的宪法文件中,“八二宪法”作为现行宪法所经历的时段显然是最长的,不仅走过了40 年,还有可预期的稳定的未来。在此意义上,我们可以认为,“八二宪法”开启了我国宪法政治的一个“恒纪元”。③

宪法学往往把这个“恒纪元”视为理所当然,从理论上把它处理为一个宪法学之前的“政治”问题。但是,“八二宪法”的“恒纪元”绝非是理所当然的存续。回顾中国立宪史,1949 年之前政治动荡,宪法文本在面对政治硬实力时往往就是一纸空文,而在新中国成立后,多变也曾是宪法政治的基调。如果我们把中国百年宪法史做个概括,变动才是常态,“八二宪法”的“恒”反而是一个例外,需要我们在理论上认真对待。若是我们能穿越,回到20 世纪80 年代,当“八二宪法”仍在草案形成阶段时,宪法学者未必自信有一天我们可以筹备这部根本法的40 周年庆典——尤其是这部宪法接续了共和国宪法史上变动频仍的时期,从1975 年到1982 年,在不到8 年的时间里,我国先后颁布过三部宪法。在“八二宪法”诞生之时,谁能保证它会开创一个经得起时间检验的法政秩序呢?由是观之,宪法学者要明白,“八二宪法”的“恒纪元”局面之所以得以开创,并非中国宪法政治的历史惯性使然。“八二宪法”是反常的,一改此前宪法的历史周期律。它的“反常”在于它在静好岁月里的有机生长,在于它从我们的日常生活中隐退,在于大多数时间我们不觉得宪法是个问题。这一点,作为我国宪法学研究的基石问题,恰恰未能得到足够的关注。

本文提出并尝试回答“八二宪法”的“恒纪元”如何形成和为什么可能。为了回答这些问题,文章将深入“八二宪法”的起草历史。此次全面修宪从1980 年9 月开始,到1982 年12 月结束。以修宪事情之大,关系问题之多,涉及方面之广,这27 个月从无到有的宪法文本创制过程,当然不是三五句话的简史所能洞察的。如同有机体的成长,未生或新生的总是最可塑的,随着其形态逐渐显现,后续的发展模式和路径也就得以框定,宪法发展的过程也是如此。每一代人都要在传承历史的基础上续写属于自己的时代,故而宪法学的研究最应当追根溯源,进入历史并直面其复杂。幸运的是,以彭真为代表的修宪领导人留下了大量的权威文献和历史记录,这些在历史现场发出的声音,成为理解这部宪法的经典材料——通过它们,我们努力去接近当年修宪的历史,确立理解“八二宪法”的经史体系,④让原本分散的集中起来,庞杂的系统起来,矛盾的贯通起来,构建起相关材料各就各位的内部秩序。立足“八二宪法”公布施行40 周年的历史时刻,我们要提出属于这个时代的问题,而本文就是在这一问题意识驱动下的一次尝试。

二、“立新”:再论我国现行宪法的诞生

之所以称“再论”,首先是对前辈学者的接续。如肖蔚云曾亲历修宪,他在1986 年出版《我国现行宪法的诞生》,堪称距离历史现场最近的一次学术努力。那么40 年过去了,新一代的宪法学者在研究“八二宪法”的开端时又能有何贡献呢?“八二宪法”已经有了它的历史,这让我们观察“八二宪法”的诞生就有了一种历史纵深的眼光。即便“八二宪法”这个名字也是时间的馈赠。设想我们身处1983 年,面对这部“刚刚”通过的宪法时,我们不太可能称它为“八二宪法”,也只有当这部宪法不那么新了,形成属于自己的历史之后,“八二宪法”这个称呼才有意义。“八二宪法”施行了40 年,它所确立的制度早已成为中国社会主义法制坚实的基础,但我们往往看不到这一点——“八二宪法”在其历史语境中的主旨就在于“立新”。邓小平在1982 年2 月同彭真等人讨论修宪时曾说:“新的宪法要给人面貌一新的感觉。”⑤“立新”既确立了全面修宪的必要性,也设定了修宪的主旨以及所要解决的主要问题,最终形成了新宪法的基调。

(一)为什么要修宪?

1980 年8 月,邓小平在论及党和国家领导制度的改革时提出了六项重大改革,排在第一的就是“中央将向五届人大三次会议提出修改宪法的建议”。⑥1980 年9 月10 日,五届全国人大三次会议通过了《关于修改宪法和成立宪法修改委员会的决议》,以此决议为标志,全面修宪开始启动。当时的“现行宪法”,即“七八宪法”实施不过两年半,是由五届全国人大一次会议在1978 年通过的,它替代的是“七五宪法”,1975 年由四届全国人大一次会议通过。为什么要在1980 年开启全面修宪?为什么在短短几年时间里要经历三部宪法?这是重返历史现场后遇到的一个问题,当年的修宪者也自认为必须回答这个问题。

到了1982 年11 月26 日,宪法修改草案即将提交全国人大审议,宪法修改委员会副主任委员彭真受叶剑英委托,代表宪法修改委员会作过一个长篇报告《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,这个文本历来被认为是理解“八二宪法”的经典文献。⑦彭真针对为什么要修宪有个简短的解释,“现行宪法在许多方面已经同现实的情况和国家生活的需要不相适应,有必要对它进行全面的修改”。⑧而回到此次修宪过程的开端,1980 年9 月16 日,五届全国人大常委会委员长、宪法修改委员会主任委员叶剑英谈到为什么要全面修宪,理由有三:其一,“现行宪法中还有一些反映已经过时的政治理论观点和不符合现实客观情况的条文规定”,这主要是“由于当时历史条件的限制”,这里的“当时”指的是“七八宪法”通过时,这一条可以概括为“破旧”;其二,“更重要的”是很多东西“都没有也不可能在现行宪法中得到反映”,各方面“都发生了巨大的变化和发展,特别是党和国家工作重点的转移”,这一条可以概括为“立新”;其三,“现行宪法”在某些条款上存在形式缺陷,“不够完备、严谨、具体和明确”。正是基于这三条理由,叶剑英说:“总之,现行的宪法已经不能很好地适应我国社会主义现代化建设的客观需要,立即着手对它进行全面的修改,是完全必要的。”⑨叶剑英的这个阐释基本沿袭了中共中央在1980 年8 月底提交给全国人大的修宪建议。修宪建议开篇即指出,五届全国人大一次会议通过了“七八宪法”,但是“由于当时历史条件的限制和从那时以来情况的巨大变化,许多地方已经很不适应当前政治经济生活和人民对于建设现代化国家的需要”。⑩

以上我们从彭真回溯至叶剑英以及中共中央的文件,在阐释为什么要全面修宪时,根据和逻辑都是一致的,关键词都是“不适应”。为什么两年的时间就变得如此不适应,当然就是发生于其间的“巨大变化”,也就是说,巨变横亘在“七八宪法”通过的“当时”和启动全面修宪的“当前”,这也区分了“旧”与“新”。在此意义上,历史并不是匀速运动的,“七八宪法”自实施以来,见证了一个大变革的时代,即叶剑英所说的“自本届人大一次会议以来,特别是中国共产党十一届三中全会以来”,⑪或者如彭真所述,“从那时以来的几年,正是我们国家处在历史性转变的重要时期”⑫。

处在历史巨变的时刻,全面修宪,破旧并立新。“八二宪法”之诞生,很大程度上就是为了适应现实。

(二)为什么不是“八一宪法”?

若是只知其然,就会以为“八一宪法”是打错了字,因为事实是从来就没有什么“八一宪法”。既然如此,为什么要讨论一个本不存在的东西何以不存在呢?五届全国人大三次会议所通过的修宪决议,大致构成了新宪法如何起草并通过的一部“立法法”,规定了修宪的主持机构,也设定了修宪的基本程序,包括从提出草案到交全国人大常委会公布,全民讨论,返回修改,而新宪法生成的最后一个程序,是“提交本届全国人民代表大会第四次会议审议”。按照这个决议,宪法修改草案是要交本届人大四次会议审议,由此形成的当然是“八一宪法”,而不是1982 年年底由五届全国人大五次会议通过的“八二宪法”。这样问题也就来了,为什么不是“八一宪法”,或者转化为一个更具体的问题,为什么此次修宪未能按照一开始设定的进度完成,而是拖延了一年呢?

五届全国人大三次会议决定修宪,设定新的宪法草案交由下一次会议审议,我们会想当然地认为修宪要在一年内完成。但这要有一个前提,即全国人大要有固定的会期,而固定会期基本上是六届全国人大任期后半段开始形成的惯例。⑬就此而言,当五届全国人大三次会议在1980 年设定要在四次会议审议新宪法的草案时,与其说是给修宪留下一年的时间,不如说是要在下一次有权通过宪法的机构开会时完成任务。如此理解的话,虽然决议分配的修宪时间并没有减少,但修宪作为一项任务的紧迫性就显现出来了。按照叶剑英的设想,考虑到全面修宪这样的“大事”所涉及的工作量,且“交付全国各族人民讨论”也需要一定的时间,按五届全国人大四次会议的期限来倒推,由宪法修改委员会提出修改草案只能有半年的时间。叶剑英在修宪开始时说“在明年上半年公布修改宪法草案”,这里所指的当然是1981 年上半年。⑭而1981 年上半年公布修宪草案,实际上也是中共中央提交全国人大的书面修宪建议的设想。⑮以半年为期拿出一部修宪草案,时间无疑是紧迫的。

事实上,关于此次延期的程序瑕疵,修宪者当年有过非常自觉的补救——彭真在1981 年11 月26 日和12 月1 日分别向五届全国人大常委会第二十一次会议和五届全国人大四次会议作过推迟期限的建议,并在后一次留有“书面说明”。⑯对于修宪要推迟,彭真代表宪法修改委员会给出的理由主要有两个方面:其一,“宪法修改工作关系重大,牵涉到各方面一系列复杂的问题,需要进行大量的调查研究,广泛征求各地区、各方面的意见”,这一理由属于常规操作,修宪确实兹事体大,涉及方方面面,是大家的事,是“中国人民的大事”;⑰其二,“目前国家正在进行体制改革,有些重大问题正在实践研究解决过程中”,这个表述相比之下就有具体所指——历史性的转变不可能是一蹴而就的,其间必然包含着种种纠葛、延迟甚或反复,但处于转变之际,哪些旧的构成了要去否定的“乱”,哪些复归的“正”又要成为新的,在修宪时可能未必泾渭分明。起草宪法,也就是把诸多重大问题的解决方案写进宪法,在宪法确立后,再用社会主义法制的方式保障之。“有些重大问题正在实践研究解决过程中”——正在解决,也就是尚未解决。从彭真言语之间,似乎可见修宪在这一阶段遭遇了时间差,要形成可交付全民讨论的修改草案,必须等待某些问题解决,现实中解决不好,文本就不好写。彭真建议“为了慎重地进行宪法修改工作,尽可能地把宪法修改得完善些,需要把修改宪法完成期限适当推迟”,而“适当”的机会当然就是五届全国人大五次会议。

下面我们要进入此次修宪的第一个阶段,即由宪法修改委员会提出修改草案,限于篇幅,在此仅处理两个重大问题。

其一,按照全国人大的修宪决议,主持修宪的机构是宪法修改委员会,从法理上看,这是一个特别机构,专职修宪,修宪完毕也就意味着它在法律上的完结。然而在形成修改草案的阶段,日常运转其实是下设于委员会的秘书处,秘书长为胡乔木。当时参与秘书处工作的许崇德说:“任务是调查研究,草拟宪法条文及其它的有关文件,是宪法修改委员会的具体工作班子”。⑱秘书处也是彭真所说的做“苦力”的工作班子。⑲这样看来,修宪的工作机制类似双轨模式,秘书处在委员会领导下工作。宪法修改委员会第一次全体会议是在修宪启动时召开的,此后就一直没有再举行全体会议,直至1982 年2 月底,而第二次全体会议的议程就是“讨论宪法修改草案讨论稿”,⑳两次全体会议相隔长达一年半。

其二,从1980 年9 月到1982 年2 月,从宪法修改委员会第一次全体会议到第二次全体会议,即宪法修改草案讨论稿形成的一年半时间,按照主持修宪的领导人不同,可分为两个阶段。首先是1980 年9 月至1981 年6 月的胡乔木阶段,紧接着是1981 年7 月开始的彭真阶段。之所以出现从胡乔木到彭真的交接,直接原因当然是胡乔木的病况,一方面如《胡乔木传》所述,1981 年6 月“胡乔木因疲劳过度病倒,在医院做了胆囊切除手术,不允许他继续正常工作”,㉑另一方面如王汉斌回忆:“小平同志认为修改宪法必须抓紧,不能推迟,就找了彭真同志……从1981 年7 月起,宪法修改工作就由彭真同志主持了。”㉒

这两个阶段是一以贯之的。之所以进行阶段划分,还是为了更准确的理解为什么修宪延迟了一年,“八一宪法”变成了“八二宪法”。聚焦彭真和胡乔木的交接,至少能下一个判断:由于种种原因,胡乔木阶段的进度未赶上预期。关于此次交接,《彭真传》记载,彭真“看到各方面积极参与、各抒己见,提出了不少好的见解和建议。对这种民主氛围,他感到满意。同时他也注意到,修宪讨论中,由于对一些重大问题存在意见分歧,没有形成基本共识,以致八个月过去了,还没有拿出一份各方面都能大体接受的修宪草稿来”。㉓根据这个说法,同时参考现在可以看到的修宪史料,我们可知胡乔木阶段在1981 年上半年虽曾先后五次形成“修改草案讨论稿”,㉔但这个我们目前看不到的“讨论稿”尚且算不上“一份各方面都能大体接受的修宪草稿”。简言之,一直到1981 年6 月,宪法修改草案连初稿都还未形成。为什么如此拖延?在胡乔木阶段协助主持修宪的王汉斌有过一个讲法,“由于一些重大问题在当时还没有定下来,起草中对有些章节和条文提出了几个方案”。㉕“秘书处对一些重大问题都提出了两种方案,以备决策时选择”,㉖对负责文本草拟的苦力班子来说,工作也只能到此为止。而宪法修改草案初稿的完成,尚且有待彭真阶段的加速,尤其是1981 年10 月5 日至11 月中旬的玉泉山集中㉗——苦力班子“夜以继日”,“上午、下午、晚上,每天三班倒,日夜伏案起草宪法修改草案”,㉘终于拿出了宪法修改草案的第一稿。㉙

(三)《关于建国以来党的若干历史问题的决议》意义的再发现

修宪是“大事”,是“大家的事”,是“中国人民的大事”,诸如此类的表述反复出现在历史的现场,研究者也能感受到各种力量从四面八方而来,聚合在修宪这件事上,要分辨其间的大事因缘殊为不易。胡乔木阶段确实没有快起来,相关理由也不难找:所谓诸多问题上的“各抒己见”,其实就是“意见分歧”的另一种说法;还有关键的一点,他的主要精力放在另一件事上。难道还有比修宪重大的事情?回到那个历史转折的关头,在胡乔木那里还真有一件事比修宪更紧迫,“仍把主要精力转到更紧迫的历史决议的修改、加工上”,即主持起草《关于建国以来党的若干历史问题的决议》(以下简称《决议》)。㉚胡乔木搭建起秘书处的班子,对相关工作做出安排后,就回到《决议》的起草工作,“把起草宪法修改稿的任务交副秘书长胡绳、王汉斌先行负责”。㉛这一时期留下一些重大问题未能解决。我们应当意识到,有些问题在胡绳或王汉斌那里属于“重大”,但在彭真那里就不难定下来。修宪进度从慢到快,是与主持者变更同步的。

1981 年6 月之于此次修宪是关键的时间节点。7 月18 日,彭真收到邓小平关于修宪期限的指示,“仍按原计划完成,不要推迟”,㉜修宪自此进入快车道。胡绳后来在秘书处会议上说:“秘书长病了,六中全会决定彭真同志直接抓宪法修改工作。”㉝按照胡绳的这个表述,从胡乔木到彭真之间还有另一件事,就是召开了党的十一届六中全会。6 月27 日,《决议》正是在这次会议上被一致通过。处在历史转折期,这个文件全党全国“都在等”,如邓小平所言:“你不拿出一个东西来,重大的问题就没有一个统一的看法”。㉞这个文件就是要对历史问题统一认识,自此后向前看,说新话,走新路;《决议》的通过标志着党在指导思想上完成了拨乱反正的历史任务。㉟由是观之,彭真阶段的开启,在时间上正好与《决议》的通过同步。我们可以想到许多理由来解释彭真阶段的快速度,但归根到底在于《决议》的通过,它不仅在时间维度上划分了旧与新,更在规范意义上区分了乱和正,如何区分,就是《决议》在这个历史阶段具有的宪制功能。如前所述,胡乔木阶段之所以慢,最终也未能拿出宪法修改草案的初稿,根本原因还是在于“对一些重大问题存在意见分歧,没有形成基本共识”,㊱那么以1981 年6 月为分水岭,当彭真主抓修宪时,全党在指导思想上的拨乱反正因《决议》的通过而宣告完成,许多此前悬而未决的重大问题都可以在《决议》中找到答案,或至少找到权威的依据。我们可以说,胡乔木虽然在这时离开了修宪的第一线,但是他所主持起草的《决议》“得到全国人民的拥护,为宪法修改提供了重要的依据”。㊲

到此为止,我们就可以重新构建《决议》和“八二宪法”之间的关系。多年以来,我们一直沿用彭真报告的提法,在简史的基础上形成概论,但对“重要依据”缺乏细致的阐释和审慎的推断,只能给出语焉不详的简答。一般而言,社会主义宪法要在文本内规定国家的根本制度和根本任务,而“根本”之意要求只要写入宪法,就不可轻易改变——非要变,也必须经过比修法要求更严格的修宪程序。而对于宪法的起草者来说,要保证新宪法历时久远,文本所承载的应当是最大范围的共识。宪法需要以共识为材料,但仅凭修宪的过程是无法创造共识的,而如秘书处这样的苦力班子更是无法解决分歧。修宪需要共识先行,秘书所承担的文本工作只是把已经形成的统一认识凝练成法条,表述为法言法语。在这一逻辑中,《决议》就是宪法修改草案在形成时所需的共识,它的通过意味着若干重大问题得到了解决,修宪有了权威的依据。彭真阶段的修宪工作不能再等了,也不必再等了。根据《彭真年谱》记载,1981 年7 月上旬彭真开始审阅汇总的材料,其中就有《对修改宪法提出的主要问题和不同意见》。㊳虽然我们无法得见这些文件,但新宪法要不要序言作为胡乔木阶段一直存有争议的问题,一定位列其中。然而序言问题可以说是彭真接手后解决的第一个大问题。最早在7 月15 日,彭真就表示过,“序言要有”,“写历史,写马列主义、毛泽东思想,写中国共产党的领导”。㊴到了10月初玉泉山集中时,修改草案在分工时就多出了一个序言部分,负责的人员有胡绳、龚育之、卢之超。㊵在修宪这条线索上,龚育之和卢之超都是新面孔,关于他们的加入,王汉斌点出了其中的关键:“他又觉得力量不够,向耀邦同志提出把参加历史问题决议的龚育之、郑惠、有林、卢之超要来参加修宪工作……宪法要体现历史问题决议的精神,调这些同志参加有利于工作。”㊶

为了起草序言,彭真专门从胡乔木的决议起草班子里调来专家,从党的决议到国家的宪法序言,它们出自相同的手笔,其有机联系也源于此。《决议》及其所承载的统一认识就构成了“八二宪法”背后的正统史观。《决议》是关于党的指导思想的,是对历史作结。邓小平就说过,先有决议,“十二大就讲新话,讲向前看的话”。㊷“八二宪法”在《决议》之后,在1982 年9 月党的十二大之后——国家经历了伟大的历史转折,也即邓小平所说的“从十一届三中全会到十二大,我们打开了一条一心一意搞建设的新路”㊸——其“面貌一新”归根到底在于它是以国家根本法对大国新路的一种表述、确认和保障。

三、释“定”:宪法修改草案形成的文本策略

“八二宪法”之诞生,根本在于“立新”,破旧才能立新,从逻辑上说,“新”要依“变”而生。彭真在修宪报告中就讲过,之所以要启动对“七八宪法”的全面修改,其历史背景在于“从那时以来的几年,正是我们国家处在历史性转变的重要时期”。㊹对于“八二宪法”来说,其前端的历史叙事在于“从十一届三中全会到十二大”,只有在这一延续的时间尺度内,我们才能把握历史性转变,也才能深刻认识到《决议》和党的十二大文件何以成为新宪法的重要依据。

然而,“新”并非一种绝对的价值或逻辑,社会主义法制不可能追求“日日新”,成文宪法的存在本身也就表明政治必须要有章可循。“八二宪法”之诞生接续的是一段变动频仍的宪法历史。王汉斌说:“我国从1975 年到1982 年,七年中间接连搞了三部宪法,反映了当时国家处于极不稳定的状态。”㊺当新宪法确立后,如何保证其稳定性?如果说法条和现实之间早晚会出现一定程度的不适应,那么如何设计文本才能让这种不适应来得慢一些,也平缓一些?从修宪参与者的言与行中间,读史者可以发现非常清晰且自觉的表述。毕竟,七年中间三部宪法就是此次修宪最直接的历史背景,那么检验新宪法是否成功就有一个关键的标准,即新宪法是否稳定,能否既经受实践的检验,又经受时间的考验。成文宪法的奥秘就在于它往往脱胎于历史上的大变动而对变动频仍的历史周期说不,从而探索宪制框架内具有延续性的政治生活。通俗地说,既然有了“八二宪法”,那么接下来就不要再有什么“八五宪法”或“八八宪法”,自“八二宪法”起,社会主义法制要以现行宪法为基础,构建具有延续性的政治。对于40 年后的我们来说,具有稳定性是“八二宪法”的一个基本事实,但我们不能想当然地认为这是由某种普遍历史规律或宪法原理所决定的。对于当年的修宪亲历者来说,晚近的宪法历史如果说有任何惯性,反而稳定不是规律,是例外。他们具有高度的历史责任感,“相当认真、慎重和周到”,㊻努力摸索确保宪法稳定性的文本策略。正是带着这一问题意识梳理历史文献,以此去理解“八二宪法”的诞生,本文在理论层面上也能作由史入经的尝试。

(一)“最怕宪法不稳定”

五届全国人大五次会议是1982 年11 月26日开幕的,11 月22 日,彭真就同《人民日报》负责人谈到宪法通过后的宣传问题,指出:“十亿人民的中国,如果没有一个稳定的宪法,国家一定不安定。”㊼11 月27 日,彭真出席北京市代表团的小组讨论会,议题就是“如何保持宪法的长期稳定”。㊽尤其是在“七五宪法”“七八宪法”更迭的历史语境下,担心宪法不稳定可以说是当时普遍的心理状态。

肖蔚云曾以秘书处成员的身份参与宪法修改,在宪法通过当月,他在北京市的学习新宪法辅导报告中就谈道:“在全民讨论时,不少同志提出,最怕宪法不稳定。一九七五年宪法到现在已经改了三次。我们希望宪法在这个世纪能够不改,能够稳定,这是最起码的要求。”㊾这是来自历史现场的声音。根据王汉斌的回忆,在宪法修改委员会举行第二次全体会议讨论草案时,程思远委员说:“要教育子孙后代……维护宪法尊严。宪法一经制定,就不要轻易修改。”㊿许崇德留下了更详细的记录,关于“维护宪法的尊严和稳定”,程思远说道:“现在,我们国家形势大好,安定团结。这次修宪,有了32 年正反两方面的经验,应该也完全有可能制定一个刚性宪法,奠定中国共产党领导建立的中华人民共和国长治久安的基础。”51

(二)全面修宪中的加法和减法

修宪所要修正的基础文本是修宪时的现行宪法,然而“八二宪法”在谱系上直接追溯至我国第一部宪法,也即“五四宪法”。“要以一九五四年宪法为基础”来形成宪法修改草案,可以说是彭真在接手修宪后最早做出的一个实质决定。521981 年7 月8 日,彭真刚刚接手修宪,前述方案就已经形成,“和小平同志谈过,宪法修改要以一九五四年宪法为基础”。回溯到“五四宪法”,一方面当然因为“五四宪法”是“比较好的”,53另一方面则是“一九七八年宪法失之过简”。54“五四宪法”有97 条,“七五宪法”只有30 条,“七八宪法”变为60 条,“八二宪法”有138 条,可见“八二宪法”相对于“七八宪法”是做了加法的,从60 条到138 条也就意味着某些此前没有入宪的问题加了进去,这也就对应着彭真在10 月3 日所说,“宪法不能太简单,要尽可能比较完备一些”。55

若是再进行某种“版本学”的考证,我们所能见到最早的草案是1982 年4 月26 日经全国人大常委会同意,公布并交付全民讨论的版本,有140条。我们很容易研究“八二宪法”中有什么,可以列举增加了什么内容,却很难研究“八二宪法”中没有什么。然而对于修宪者来说,取和舍实际上是文本形成的一体两面。“八二宪法”在草案形成过程中是如何做减法的?

资料显示,当彭真提到历时4 个月的全民讨论时,“大量的各种类型的意见和建议”最后汇总到宪法修改委员会,“秘书处根据这些意见和建议,对草案又进行了一次修改”,“许多重要的合理的意见都得到采纳”,补充和修改“总共有近百处”,“还有一些意见,虽然是好的,但实施的条件不具备、经验不够成熟,或者宜于写在其他法律和文件中,不需要写进国家的根本大法,因而没有写上”。56彭真所说的“大量”到底有多少,肖蔚云曾透露:“提出的各种意见,有的省市提了一万多条,有的提了几千条。报到宪法修改委员会秘书处的材料很多,有好几大堆。同时还收到两千多封来信,也提出了很多意见。”57作为国家的根本大法,不可能是大杂烩,只取不舍会造成新宪法不可承受之重。当然,减法不可能凭空做出,必定表现为对某种修宪意见的回应和处理,那么继续追踪这个问题,我们尚需找到区分宜写入或不宜写入的标准。

(三)“定”字何意?以《彭真年谱》为中心的探讨

在彭真公开出版的文选中,以宪法修改为主题的文章收入不多,除了1982 年11 月26 日的《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》之外,仅有两篇,分别是《关于中华人民共和国宪法修改草案的说明》(1982 年4 月22 日)和《认真组织全国各族人民讨论宪法修改草案》(1982 年5 月4日)。58如要梳理彭真在草案形成时的相关论述,我们必须回到《彭真年谱》,辅之以官方传记以及修宪亲历者的回忆或记录。

我们从1981 年10 月3 日这一天进入彭真关于修宪的思想世界。此时距离彭真接手修宪已经过去3 个月,再过两天就要开始至关重要的玉泉山集中,“把‘门市’摆脱,集中精力修改宪法”。59当日,据《彭真传》记载:“彭真发表了长篇讲话。这是他接手修改宪法的工作以来,了解各方面情况,看到、听到各种不同意见后,第一次系统地发表自己对修宪工作的意见。”60很显然,这篇讲话就是接下来玉泉山集中后修宪文本工作的指导。

根据《彭真年谱》,10 月3 日彭真讲话的主要内容有四点:第一,修改宪法,要从中国的实际情况出发。第二,宪法要有稳定性,规定了是要执行的,只能写现在能定下来的、最根本最需要的东西。宪法不能太简单,要尽可能比较完备一些。第三,先考虑内容,内容定了,再仔细斟酌文字,文要称意,意要称实。第四,我们约定,不管谁说的话,又算数又不算数,对的算数,不对的不算数;最后要经过宪法修改委员会修改,全国人大会议通过才算数。61

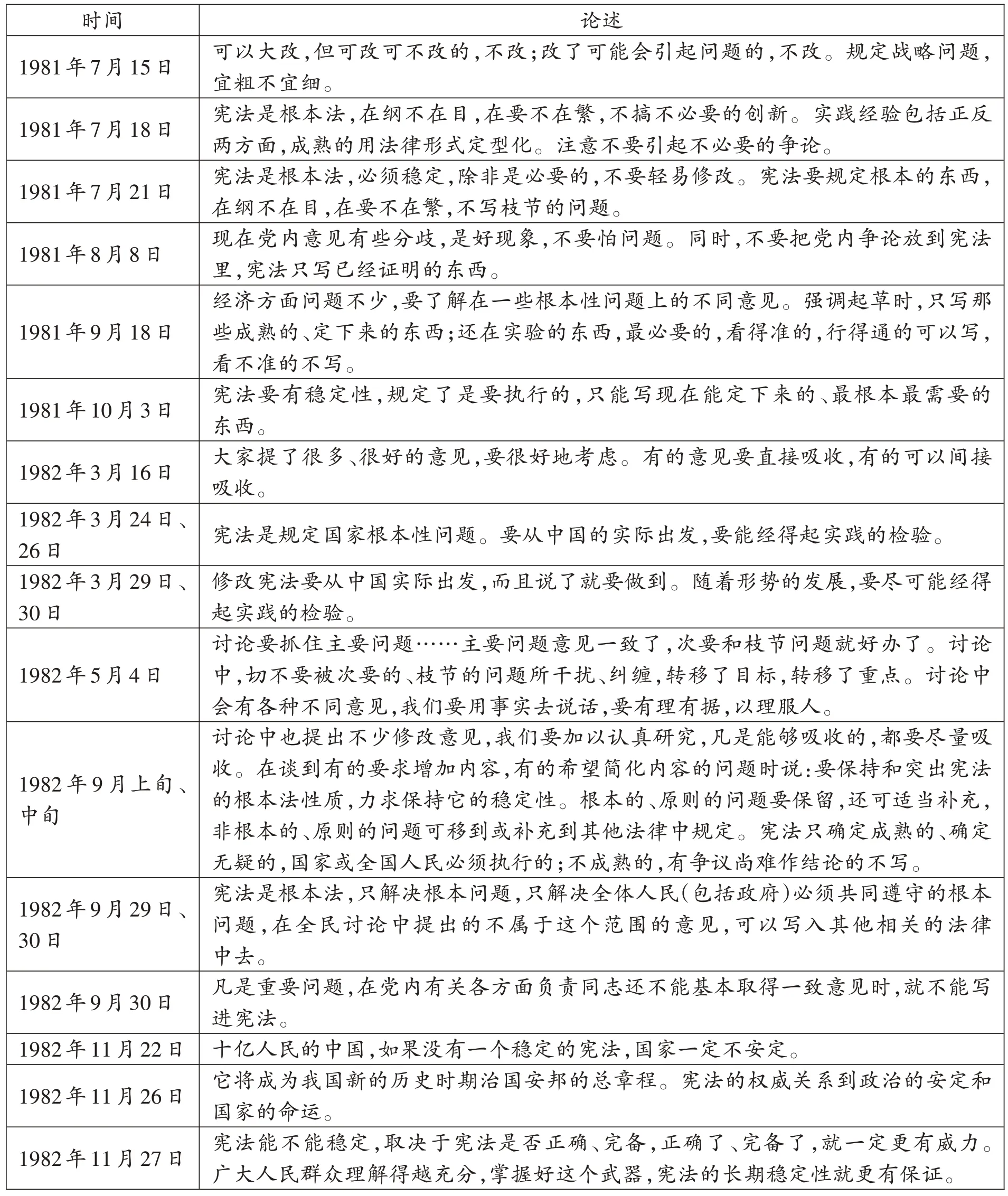

《彭真传》在记录这次讲话时比年谱多了一句,“彭真说:用宪法的形式,把全党和全国人民基本一致的东西定型化,正确地表达出来,向宪法修改委员会提出一个大体可以用的初稿,不是一件容易的事。要准备反复讨论,多次修改。”62大约一年后,也就是全民讨论阶段过后,彭真说:“到了这个时候,修改宪法采取什么态度?一句话:定。”63如何理解“定”呢?表1 汇总了《彭真年谱》中彭真有关“定”的表述,这并不是为了给“定”下严格的定义,但能连贯起彭真阶段指导草案形成的基本策略。64

如彭真所言,修改宪法“不能主观,不能疏忽,不能粗心大意,不能自以为是”。65在起草一部法律时,文本的定稿尚且不存在,高度可塑,自由就意味着选择或决策,他们必须决定哪些是要写的,哪些是不能写的,哪些是可以写(也可以不写)的;关于要写的,他们必须决定怎么写,哪些要写得“堂堂正正、理直气壮”,66哪些要“宜粗不宜细”,“在要不在繁”。修宪者在草案形成阶段一定要回答这些问题。简言之,以“定”字来限定新宪法的内容,就意味着宪法是有所为有所不为的,坚持疑事不写的策略必定会形成一部简约的宪法,在确定的问题上有所为,在尚有争议的问题上有所不为。这样一来,宪法文本就有了前所未有的包容度,而宪法的稳定性也从一开始就内生于这个文本结构之中。

四、“历史”:中国宪法研究的祖国大地

本文在历史视野下讲述“八二宪法”的诞生过程,在构造“新”的延续性这个命题下,首先探讨通过全面修宪以“立新”的问题,进而思考“新宪法”何以稳定的问题。这段修宪的历史,嵌在共和国历史的起承转合之中,属于“改革开放史”的一部分,本文在此意义上也尝试谋求同史学界的对话。

关于这段历史,宪法学界有一种误解,认为亲历修宪的先生们已经知无不言言无不尽了,甚至把他们的著述直接当作历史本身。以许崇德的《中华人民共和国宪法史》为例,其学术价值怎么肯定都不为过,如果没有先生留下的“历史”,“八二宪法”起草过程中的有些材料或许就此湮没了。但是先生的著作也没有穷尽研究的可能性。对照《彭真年谱》和《中华人民共和国宪法史》,1981 年下半年是宪法修改草案形成的关键阶段,而后者没有任何记录。67如许崇德晚年感叹,后来人“洞悉史情,了解今日宪法与宪政之所由来”,才能形成对我国宪法的“热爱”。68读史至此,我们没有理由在前辈的著述上躺平,对他们真正的致敬在于延续他们的精神,继续研究宪法史,而不能得其形却忘其神。他们的独家资料是参与修宪而留下的工作记录,而我们可以站在他们的肩膀上,以彭真的年谱和传记为代表的官方史料,是他们在著书立说时无法备案参考的。

历史从来都是纷繁复杂的,仅仅从中寻找只言片语以支持我们头脑中固有的观念,是一种蹩脚的方法。真正有意义的是反其道行之,把材料连贯起来,打开进入修宪者思想世界的门径,由此检验我们从书本上学到的概念和学说。当然,相对于真实历史,史料注定是不完备的。在研究“八二宪法”诞生及其40 年的历史时,与其用材料不足来掩饰我们的偏见和无知,不如有几分材料说几分话。千万不要以为关于现行宪法的原始

文献只有彭真就宪法修改草案所作的报告,至少本文注释就可以呈现出一个关于“八二宪法”起草文献的“书架”,上面分门别类摆放着各种材料。任何历史学的研究都无法穷尽材料,即便我们看到的只是文献冰山的一角,这一角的展示也是有意义的推进。以本文写作为例,我多数时候感到的并不是材料太少,而是太多,最难的不是取,而是舍——就像当年彭真主持修宪一样,意见从四面八方涌来,但要秉持“只能写……”的策略。最后也要承认,材料总有穷尽时。在构筑整体拼图时,我们经常会遇到某个板块的缺失,这就要求我们基于已知对“空白”脑补,或许未来公开的材料会证明之前某处的推断并不准确,就好像历史研究中出土材料证伪了传世文献。关于这种风险,本文的辩护是,只要展示出小心求证的过程,犯错又有何妨呢?就学术研究而言,与其像复读机那样一遍遍地重复所谓的“普世”真理,不如进入历史,敢于提出未来有可能被推翻的论述。“不管谁说的话,又算数又不算数,对的算数,不对的不算数”,要“畅所欲言,知无不言”,69这是彭真1981 年10 月在玉泉山集中前对修宪工作的指导意见。40 年后,当我们对我国现行宪法的诞生进行追根溯源的研究时,重温这种精神也许正当其时。

表1:彭真论修宪

注释:

①彭真:《进一步实施宪法,严格按照宪法办事——纪念新宪法颁布一周年》,载《中国法学》1984年第1期;张友渔:《学习新宪法》,天津人民出版社1983 年版;张友渔:《新时期的新宪法》,载《法学研究》1982年第6期;王叔文、肖蔚云、许崇德:《新宪法是新时期治国安邦的总章程》,载《红旗》1983年第1期。

②按照惯例,本文以通过和公布施行的时间命名前后四部宪法。

③“恒纪元”以及与之相对的“乱纪元”,出自《三体》,“除了恒纪元都是乱纪元,两者互为对方的间隙”。刘慈欣:《三体》,重庆出版社2008 年版,第42 页。本文借用这对概念来表述我国宪法史中的常与变。

④关于“经史传统”在中共党史研究中的运用,见应星:《“以史解经”与中国共产主义文明研究的整全性路径》,载《开放时代》2021年第4期。

⑤中共中央文献研究室(编):《邓小平年谱(1975—1997)》,北京:中央文献出版社2004年版,第799页。

⑥邓小平:《党和国家领导制度的改革》,载《邓小平文选》第2卷,北京:人民出版社1994年版,第339页。

⑦《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(1941—1990)》,北京:人民出版社1991 年版,第435—463页。

⑧同上,第435页。

⑨叶剑英:《在宪法修改委员会第一次全体会议上的讲话》,载全国人大常委会办公厅、中共中央文献研究室(编):《人民代表大会制度重要文献选编》第2 册,北京:中国民主法制出版社、中央文献出版社2015 年版,第494—495页。

⑩《中国共产党中央委员会关于修改宪法和成立宪法修改委员会的建议》,载全国人大常委会法制工作委员会宪法室(编):《中华人民共和国制宪修宪重要文献资料选编》,北京:中国民主法制出版社2021 年版,第52页。

⑪叶剑英:《在宪法修改委员会第一次全体会议上的讲话》,载全国人大常委会办公厅、中共中央文献研究室(编):《人民代表大会制度重要文献选编》第2 册,第494页。

⑫彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(1941—1990)》,第435页。

⑬固定在每年3 月召开全国人大会议,是从1985 年六届全国人大三次会议开始的。朱光磊:《当代中国政府过程》,天津人民出版社2008年版,第30页。

⑭叶剑英:《在宪法修改委员会第一次全体会议上的讲话》,载全国人大常委会办公厅、中共中央文献研究室(编):《人民代表大会制度重要文献选编》第2 册,第495页。

⑮《中国共产党中央委员会关于修改宪法和成立宪法修改委员会的建议》,载全国人大常委会法制工作委员会宪法室(编):《中华人民共和国制宪修宪重要文献资料选编》,第52页。

⑯彭真:《关于建议推迟修改宪法完成期限的说明》,载全国人大常委会法制工作委员会宪法室(编):《中华人民共和国制宪修宪重要文献资料选编》,第67—68页。

⑰《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5 卷,北京:中央文献出版社2012年版,第131页。

⑱许崇德:《现行宪法产生过程的特点》,载《法学研究》2003年第1期,第102页。

⑲《彭真传》编写组(编):《彭真传》第4 卷,北京:中央文献出版社2012年版,第1444页。

⑳《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5卷,第127页。

㉑胡乔木传编写组:《胡乔木传》下册,北京:当代中国出版社、人民出版社2015年版,第661页。

㉒《王汉斌访谈录:亲历新时期社会主义民主法制建设》,北京:中国民主法制出版社2012年版,第54页。

㉓《彭真传》编写组(编):《彭真传》第4卷,第1439页。

㉔这五次讨论稿的形成时间分别是1981 年2 月20 日、2月28日、4月1日、4月20日、5月1日。许崇德:《中华人民共和国宪法史》下卷,福州:福建人民出版社2005 年版,第382—384页。

㉕《王汉斌访谈录:亲历新时期社会主义民主法制建设》,第54页。

㉖《彭真传》编写组(编):《彭真传》第4卷,第1436页。

㉗1981 年9 月28 日,彭真作出安排:“十月五日,把工作组的人集中到玉泉山,十月份至少搞出两部分,争取三部分,抄送中共中央。”《彭真传》编写组(编):《彭真年卷》第5卷,第114—115页。

㉘《王汉斌访谈录:亲历新时期社会主义民主法制建设》,第55—56页。

㉙综合各方面史料,包括《彭真年谱》《胡乔木传》和王汉斌的访谈资料,我们大概可以判断草案第一稿是在1981年11月19日形成的。

㉚胡乔木传编写组:《胡乔木传》下册,第661 页。在起草《决议》的15 个月里,“胡乔木率领起草小组,夜以继日,反复研讨,为写好《决议》殚精竭虑、呕心沥血”。程中原等:《1977-1982:实现转折,打开新路》,北京:人民出版社2017年版,第455—456页。

㉛胡乔木传编写组:《胡乔木传》下册,第661页。

㉜《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5卷,第106页。

㉝同上,第112页。

㉞邓小平:《对起草〈关于建国以来党的若干历史问题的决议〉的意见》,载《邓小平文选》第2 卷,北京:人民出版社1994年版,第305页。

㉟《中国共产党第十一届中央委员会第六次全体会议公报》,载中央文献研究室(编):《三中全会以来重要文献选编》下册,北京:人民出版社1982年版,第847页。

㊱《彭真传》编写组(编):《彭真传》第4卷,1439页。

㊲彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(1941—1990)》,第435—436页。

㊳《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5卷,第106页。

㊴同上。

㊵同上,第117页。

㊶《王汉斌访谈录:亲历新时期社会主义民主法制建设》,第55页。

㊷中共中央文献研究室(编):《邓小平年谱(1975—1997)》,第668页。

㊸邓小平:《一心一意搞建设》,载《邓小平文选》第3 卷,北京:人民出版社1993年版,第11页。

㊹彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(1941—1990)》,第435页。

㊺《王汉斌访谈录:亲历新时期社会主义民主法制建设》,第134页。

㊻彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(1941—1990)》,第436页。

㊼《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5卷,第163页。㊽同上,第170页。

㊾肖蔚云:《论宪法》,北京大学出版社2004 年版,第189页。

㊿《王汉斌访谈录:亲历新时期社会主义民主法制建设》,第139页。

51许崇德:《中华人民共和国宪法史》,第406页。

52《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5卷,第103页。

53同上,第105页。

54同上,第107页。

55同上,第115—116页。

56彭真:《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》,载《彭真文选(1941—1990)》,第437页。

57肖蔚云:《论宪法》,第188—189页。

58在这里我所检索的是彭真公开出版的三本文选:《彭真文选(1941—1990)》;彭真:《论新时期的社会主义民主与法制建设》,北京:中央文献出版社1989 年版;彭真:《论新中国的政法工作》,北京:中央文献出版社1992年版。

59《彭真传》编写组(编):《彭真传》第4卷,第1445页。

60同上。

61《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5卷,第116页。

62《彭真传》编写组(编):《彭真传》第4卷,第1446页。

63同上,第1475页。

64《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5 卷,第106—170页。

65同上,第128页。

66彭真曾多次提到要“理直气壮地写上‘四个坚持”,也即四项基本原则。《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5卷,第112—123页。

67为何留下如此重大的空白?很难推测出具体原因。《中华人民共和国宪法史》是2003 年出版,而《彭真年谱》和《彭真传》是2012 年出版,这就意味着许崇德写作时的主要信息来源很可能是他当年在秘书处留下的工作记录以及回忆。

68许崇德:《中华人民共和国宪法史》,第2页。

69《彭真传》编写组(编):《彭真年谱》第5卷,第116页。