美国印第安部落卫生法治中的主权抗争*

2022-12-14■殷峻

■殷 峻

[内容提要]印第安部落卫生法是美国卫生法律体系的重要组成部分,尽管部落卫生法治体系日趋完善,但依然存在“州-部落”权力横向摩擦严重,卫生部门获得财政支持不足,遭受“结构性暴力”等困境,根本原因在于部落卫生主权受到联邦的严格限制。为争取部落卫生利益及应对卫生法治困境,各部落就卫生主权与联邦展开抗争。主权抗争中的部落卫生法治理念以族群本位为抗争立场,以部落卫生治理法治化为基本宗旨,以维护族群卫生健康利益为抗争目标。部落卫生主权抗争的本质是部落对卫生健康权的诉求,政治主权论者认为独立的卫生主权是部落真正实现自治的体现,是联邦应当赋予部落的专属政治权力。文化主权论者指出卫生主权具有高度的族群文化特性,维护卫生主权是实现部落文化延续与复兴的必然方式。虽然两种主权观的抗争话语主张有所不同,但均体现了部落争取及维护卫生主权的时代愿景。

一、引言

印第安部落卫生法是美国卫生法体系的重要组成部分,独特的法律架构及法治理念使其在人类卫生治理领域别具一格。2021 年8 月12 日《洛杉矶时报》刊文指出,根据美国疾病控制和预防中心的统计,美国原住民的新冠肺炎疫苗接种率比白人高24%,比拉丁裔高31%,比非裔高64%,比亚裔高11%。美国最大的印第安部落纳瓦霍保留地中12 岁以上成员的接种率为70%以上,远高于全国的平均接种率(59%)。印第安部落并没有受到谣言、阴谋论和政治手段的影响,成为全美疫苗接种的典范。①在美国疫情防控持续遭受重创的当下,尽管印第安部落在接种疫苗方面取得了优于美国其他族裔的好成绩,但在现实中,部落卫生法治面临着诸多困境。

关于部落卫生法治的研究,国内学界大多集中于对联邦信赖义务、部落自治、传染病防治政策、保留地制度框架等问题的探讨。例如,部落面临医务人员配备不足、资金长期短缺、部落自治权受限等问题;②部落尚未完全实现自治,贫穷落后,卫生条件差,部落成员受教育程度低,酒精中毒现象严重等难题依然存在;③殖民活动影响了印第安社会的正常发展,改变了生态环境系统,削弱了部落应对外来疾病的能力;④部落自治在坚守传统文化和价值观与艰难融入主流社会之间摇摆不定;⑤虽然部落政府拥有的高度自治权包括行政权、立法权和有限的司法权,⑥但联邦难以真正实现部落自决权与联邦托管权之间的平衡,等等。⑦然而,国内学界研究部落卫生法治与卫生主权问题的成果并不多见。

本文采用历史与规范的研究方法,通过梳理美国印第安部落卫生法治的历史与现状,归纳部落卫生法治面临的现实困境,总结主权抗争中部落推行卫生法治所秉承的理念,并从政治主权论和文化主权论两方面的话语主张解析部落卫生主权抗争的理论意涵,试图阐释部落卫生法治遭遇困境的根本原因。厘清这些国内学界较少关注的问题,对于理解部落卫生法治发展路径与前景具有重要意义,对于认知当前全球卫生治理与合作中突出的种族问题也有所裨益。

二、美国印第安部落卫生法治的历史与现状

自19 世纪初美国白人殖民者向西不断扩张,印第安部落就受到外来文明的冲击和侵蚀,生存空间持续缩小,与联邦政府和州政府冲突不断。部落卫生法治长期处于艰难发展状态,从最初的被动接受联邦监管,到积极主张享有独立的卫生主权,再到形成较为完善的卫生法治体系,经过近三百年的发展,成为美国“联邦-州-部落-社区”卫生治理体系的重要组成部分。

(一)监管的起步:19世纪初至20世纪前叶

印第安部落是美国的特殊社会结构,联邦对其卫生健康事务的监管始于19 世纪初。1832 年,国会首次授权美军士兵为印第安人接种天花疫苗。1849 年,印第安事务局(Bureau of Indian Affairs)从由战争部分管调整为由新成立的内政部分管,军医由此不再负责为部落成员提供卫生健康服务。⑧1880 年,联邦为印第安部落建造了4所医院,派驻了77 位医生。⑨在20 世纪头十年中,印第安部落的卫生健康环境遭受了严重的威胁。美国国家医学图书馆网站的资料显示,1900年,麻疹在阿拉斯加原住民部落肆虐,致使其人口损失将近一半;而在寄宿制学校中,大量印第安儿童感染肺结核和沙眼病。1908 年,印第安事务局才正式开始为印第安人社区提供卫生服务,聘请受过家政培训的护士应对结核病的传播。1921 年,国会制定《斯奈德法》,要求联邦向部落提供专项资金,明确了联邦维护印第安部落卫生健康的责任。

(二)权利的觉醒:20 世纪中叶至20 世纪80年代

进入20 世纪中叶,部落对于卫生健康权利的保护意识开始增强,并将卫生主权视为部落主权的组成部分。1954 年,国会通过《权利移交法》,将印第安事务局为部落提供卫生健康服务的职能移交至卫生教育与福利部下辖的公共卫生署,并由署长直接负责。1959 年,通过《印第安卫生设施建设法》,授权公共服务部为保留地提供清洁的饮用水源及处理废物,并赋予部落参与制定卫生健康政策的权力。1968 年,印第安卫生服务局(Indian Health Service)正式成立,专门负责部落卫生健康和教育事务,从印第安事务局手中接管了相关工作职责及人员,联邦则提供资金支持。1975 年,通过《印第安自决和教育援助法》,支持部落以签订自决合同的方式,替代由印第安卫生服务局提供的卫生健康服务。⑩1976 年,通过《印第安健康促进法》,这标志着部落在卫生健康领域取得较大的自决权和立法权,并特别授权印第安卫生服务局为居住在城市地区的印第安人提供卫生健康服务。

(三)体系的完善:20世纪90年代至今

20 世纪末,部落卫生法律体系日趋完善,逐渐成为美国卫生法律体系中的特殊范例。1992年,国会对《印第安健康促进法》进行修订,授权成立部落流行病学中心,主要负责收集部落成员卫生健康信息,评估卫生医疗体系,提出卫生健康建议等工作。1994 年通过《部落自治法》,对部落自治权扩张进行论证,准许部落与印第安事务局、印第安卫生服务局就多领域的服务、项目和活动订立自治协议,⑪基于自治协议,印第安卫生服务局成立部落自治办公室,负责为部落政府和组织提供信息及技术支持,协助开展部落自治活动,并最终促使国会于2000 年通过修法实施部落卫生自治计划。

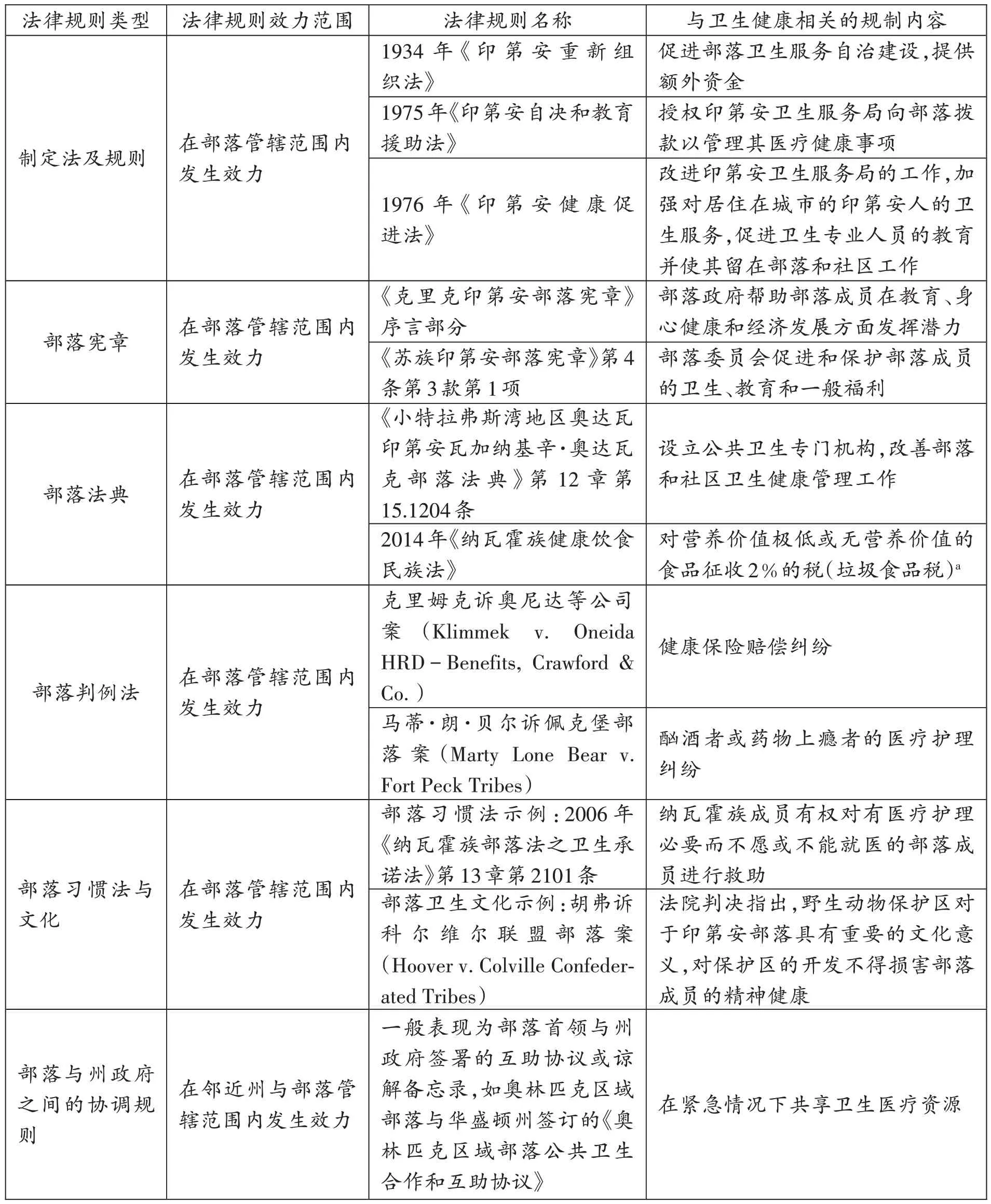

2010 年3 月,时任美国总统奥巴马签署《患者保护和平价医疗法》,该法被视为部落卫生法治迈入新阶段的基石,重新授权了《印第安健康促进法》,印第安卫生服务局有权对部落卫生服务体系进行现代化改造,开发远程医疗保健、心理健康咨询、长期居家或社区护理,以及临终关怀服务。随着这些法律政策的出台及相关部门的改革,部落卫生法治体系得以逐步构建。具体而言,体系所涉及的法律规则主要包括联邦宪法、联邦印第安法、制定法及规则、部落宪章、部落法典、部落判例法、部落习惯法与文化,以及部落与州政府之间的协调规则等八种类型,⑫法律规则的类型名称、效力范围、规则名称及与其卫生健康相关的规制内容的示例详见表1。

三、美国印第安部落卫生法治面临的困境

在经历了漫长而曲折的发展之后,美国印第安部落在卫生治理领域已经构建起较为完整的法治体系,然而它并不能完全独立于联邦、州的卫生法治体系而运行,不仅要接受宪法与国会对卫生立法权、司法权及执法权的制约,在联邦宪制分权架构下推行有限度的卫生法治,部落卫生部门获得的财政支持也长期不足,而且卫生法治面临着美国社会中的白人种族主义和新殖民主义的冲击,遭到不同层面的“结构性暴力”,导致部落卫生法治发展困难重重。

表1:美国印第安部落卫生法律规则体系

(接上表)

(一)“州-部落”权力横向摩擦严重

如何缓和州与部落之间的权力横向摩擦,一直是美国卫生法治体系建设中的实践难题,也是部落与联邦政府、部落与州政府在卫生治理领域屡屡产生冲突的主要原因,其中涉及立法权划分以及司法和执法管辖权协调两大方面。联邦立法对部落成员的生活产生了深远而广泛的影响,联邦司法机关将国会对部落的权力定义为源自政治关系并基于《贸易与交往法》印第安商业条款及印第安事务特殊性的“绝对”权力,因此,国会通过了涉及部落生活方方面面的立法,主要涉及财产权、教育、卫生健康服务、执法、贸易、民事和刑事管辖权等。⑬

首先,联邦与部落在卫生领域的立法权限划分主要通过宪法和联邦印第安法调整,部落必须在宪法的框架内行使卫生权力。但追溯历史可以发现,美国卫生法在很大程度上是指各州制定的卫生法,在吉本斯诉奥登案(Gibbons v.Ogden)⑭中,最高法院承认各州拥有绝对权或警察权,包括制定各类卫生法律的权力。⑮在联邦同时赋予部落和州卫生立法权的前提下,部落与州具有平等的法律地位,两者之间协调立法冲突的主要依据是“部落与州政府间的协调规则”,这也是缓和“州-部落”权力横向摩擦最关键的制度工具。

但是,由于此类规则涉及众多卫生健康事务,包括卫生预算分配,疾病预防和治疗,卫生健康信息监测,防止药物酒精滥用,应急响应等方面,而全美共有567 个联邦承认的部落(federally recognized tribes),分散于35 个州,以及63 个州承认的部落(state recognized tribes),分散于11 个州,⑯各州对于部落卫生健康事务的协调安排不甚相同。而且新冠肺炎等严重流行病疫情滋生了新兴而尖锐的卫生法律问题,例如疫苗的科学接种与合理分配,卫生应急管理措施的限度设定等,在州政府自顾不暇的情况下,部落与州之间很难在短期内通过协商缓和与解决彼此关于卫生健康治理的分歧。

其次,在涉及卫生健康事项的案件中,部落与州就司法管辖权和卫生执法权冲突引发的争议不断。司法管辖权方面,部落司法管辖权延伸至其部落成员和领地,而州司法机关在部落领地上不具有管辖权。蒙大拿州诉联邦政府案(Montana v.United States)确立了“蒙大拿测试”,⑰即当非印第安人在印第安保留地内的行为威胁或直接影响部落政治完整性、经济安全或卫生健康福利时,部落对非部落成员的行为拥有民事管辖权。⑱也有学者提出,在发生新冠肺炎疫情等特殊情形下,部落可以扩大对部落领地上非部落人员行为的管辖权,以保障部落成员的集体安全和利益。⑲

卫生执法权方面,就某一卫生健康事项或法律问题,部落与州所持的态度相互对立,在具体执行卫生法律政策时,部落卫生部门与联邦、州卫生部门采取不一致的做法,进而导致彼此在同一卫生执法问题上产生争端。例如,2020 年4 月,南达科他州印第安部落为了预防疫情输入,在外界通往部落领地的高速公路上设立了卫生安全检查站,禁止非本地居民基于非必要目的进入部落领地,只允许来自南达科他州内部非疫情地区的人员出于必要的商业原因进入部落领地,而且外部人员进入部落前须先在检查站完成健康登记。州长克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem)极力反对这些“非法”措施,认为这种防疫措施超出了部落卫生执法权的范围,呼吁联邦提供必要帮助,并以起诉部落相威胁。

与此类似,为了防控疫情,不少部落实施居家令,但邻近州的政府并未实施相同的措施,这就给在部落领地之外生活或工作的成员带来卫生健康风险,也给部落防疫体系造成漏洞和隐患。⑳若进入部落领地的非部落成员未能遵守部落的防疫规定,那么整个部落将会陷入卫生危险之中,非部落成员是否能够成为部落卫生执法的对象就是其中的关键问题。然而,联邦未能扮演缓和权力横向摩擦的协调角色,当威胁和劝说不起作用时,联邦则会按照州政府的要求,中止涉事部落与联邦签订的自决合同,取消联邦为部落提供的执法服务。㉑这不仅反映出联邦在州与部落发生执法权冲突时的失职与不公,而且联邦的做法容易导致其他州政府及个人效仿,随意对部落的法治权威发起挑战,这与“蒙大拿测试”确立的管辖权规则背道而驰。㉒

(二)部落卫生部门获得财政支持不足

获得充足的财政支持,是卫生部门保障居民卫生健康状态及维护卫生治理体系良好运转的前提条件,美国卫生治理体系包括私人机构、公共平台、地方、州、部落、联邦组织、卫生部门、个人和社区等多个层次,卫生行政机构设置呈现“联邦-州-部落”三级机制,疾病控制和预防中心作为联邦层面的核心机构发挥着统一指导与居中协调的功能;州层面则设置了约2800 个公共卫生机构;部落层面设置了部落卫生健康局,但规模较小,主要负责整合医疗保健和公共卫生事务,并提供一定的医疗保健服务。㉓

印第安卫生服务局作为维护部落卫生健康利益最重要的部门,所获得的资金和支持实际上十分有限,它必须在国会年度拨款允许的范围内提供服务,而预算分配的短缺有可能导致部落卫生健康状况陷入紧急境地。㉔美国民权委员会2018 年发布的研究报告显示,印第安卫生服务局对原住民医疗保健的人均支出远低于其他联邦医疗保健计划,2017 年,印第安卫生服务局医疗保健的人均支出为3332 美元,全国数据为人均9207 美元。据部落预算工作组分析,2019 年印第安卫生服务局预算为54 亿美元,但如果要满足所有部落的医疗保健需求,资金缺口则高达320 亿美元。㉕

2020 年2 月,时任美国总统特朗普签署通过《冠状病毒援助、救济和经济安全法》,印第安卫生服务局获得了10.32亿美元的资助,用于升级远程医疗信息技术,提供灾难性卫生应急基金,建立部落流行病学中心等活动,但资金的使用方式和时间受到严格限制,并且需要给予非政府实体一定的资金,这样,能够直接提供给部落的资金数额大幅减少,制约了部落的应急反应能力。㉖

(三)部落卫生法治遭受“结构性暴力”

部落卫生法治遭受的“结构性暴力”是指,由于受到美国社会中根深蒂固的种族主义影响,部落成员在医疗资源、卫生状况、生活保健等诸多方面未能与白人享有平等的地位,在卫生法治层面受到来自联邦和州的不公正对待,这种不平等的状态长期存续并逐渐演变为相对固化的社会形态,最终导致部落成员的卫生健康权益遭受长期性损害。“结构性暴力”概念最早由和平学创始人约翰·加尔通(Johan Galtung)提出,㉗主要意指通过制定并维护稳定的制度,使得因政治、法律、经济或文化传统而处于不利地位的族群在无形之中接受不平等的状态,而随着社会的发展,此不平等状态逐渐趋于常态化,这种暴力深深嵌入社会结构的各个角落,损害更加缓慢、隐蔽和普遍,也更加难以修复。㉘但是,受害者往往察觉不到他们陷入困境的根本原因,即社会地位的不平等与资源分配的不公平。㉙

“结构性暴力”本质上是源于社会经济和政治权利结构,由人类行为和组织机构创造及维护的有害因素。㉚部落卫生法治正遭受来自美国社会的“结构性暴力”,一方面,“联邦-州-部落”法治体系难以缓和卫生利益冲突与横向权力摩擦,部落成员的卫生健康权益成为现有体系中可以被随意牺牲的筹码;另一方面,白人种族主义长期在各个领域肆意横行,部落成员的基本权利始终无法实现与白人平等。这种不公在很大程度上被美国白人社会所容忍,成为部落难以改变的宿命,比美国社会中的漠视少数族裔人权、种族歧视、资源分配不均危害更甚,是新殖民主义思想对部落卫生法治的持续性侵蚀,最终将导致部落及其成员失去反抗能力。

塔尔萨大学印第安法专家艾拉·霍斯(Aila Hoss)在考察新冠肺炎疫情发生以来部落所遭受不公平待遇的基础上,将部落卫生法治中的“结构性暴力”总结为几大方面,包括印第安卫生服务局长期资金不足,部落与联邦、州之间缺乏充分协商,部落无法获得足够的防疫装备,卫生健康数据难以获取,卫生的饮用水等资源供给不足等,与联邦印第安法及新冠肺炎疫情对部落造成的不良影响之间的逻辑关系见图1。霍斯进一步指出,部落因新冠肺炎疫情遭受的病痛和死亡不应被常态化,亦即部落卫生法治不应遭受美国社会所带来的“结构性暴力”,全球性疫情给印第安人带来的创伤远远超过美国其他民众,并延伸至整个部落,将会对部落卫生治理带来短期及长期的负面影响。㉛

四、主权抗争中的部落卫生法治理念

新冠肺炎疫情犹如一面照妖镜,将美国社会中存在的虚假公平、藐视科学、种族歧视、新殖民主义等乱象展现得淋漓尽致,对于本就处于“被歧视”“被殖民”“被边缘化”地位的印第安人而言,在面临诸多现实困境时,部落就卫生主权与联邦展开激烈抗争,呈现出独特的卫生法治理念。

(一)坚持族群本位的主权抗争立场

“族群本位”这一概念源于部落卫生法治的“法本位”问题,亦即部落在推行卫生法治时应当遵循的基本立场及价值取向。“法本位”命题的重要价值在于突出了法自身的性质和任务,突出了对本源性或初始性问题的思考,突出了对部门法及其实践的指导意义。㉜在讨论国家主权、国家利益及国际社会利益等的相互之间关系问题时,学者使用了国家本位、国际社会本位、全球本位、个人本位等概念,而在分析法理学、社会学、政治学、经济学等领域的问题时,也会涉及人民本位、社会本位、家本位、民族国家本位等表述。在法治的语境下,可以将“本位”一词理解为,在分析和处理法律事务、解决法律问题及制定相关法律规则时,应当以何种利益为优先考虑因素,并作为推行立法、司法及执法活动的根本依据。

具体到部落卫生法治领域,当前部落卫生法治重点关注成员的卫生健康利益,谋求特定领地和族群范围内的集体卫生安全,坚持将族群本位作为推进部落卫生法治的根本依据。印第安人以本部落及族群的卫生健康利益为优先考虑因素,在与联邦、州因卫生权益及管辖权等事项发生冲突时,在法律规则的框架下谋求合法合理的利益。族群本位抗争立场意味着部落在主权抗争中始终将部落及成员的安危利益放在首位。

2020 年6 月23 日,南达科他州夏延河苏族部落(Cheyenne River Sioux Tribe)针对时任总统特朗普、白宫幕僚长、冠状病毒应对协调员、内政部长等官员向哥伦比亚特区联邦地区法院提起声明性判决和禁制令救济之诉,控诉他们威胁部落必须关闭部落在领地内设置的卫生安全检查站,否则将对部落提起非法之诉,并撤销部落卫生执法项目的自主控制权。由于卫生条件较其他地区更差,抵御疫情的能力更弱,部落设置检查站是必要的防疫措施,然而联邦政府却未能公正客观地认清这一事实,只是与州政府一同对部落施压,声称检测人员没有得到恰当的委任及培训。㉝

联邦在处理部落与州之间的法律争端时未能保持客观中立,甚至为了顾全联邦及某些政客的声誉而肆意牺牲部落的卫生健康利益。新冠肺炎疫情中,美国疾病控制和预防中心等卫生部门也在努力营造高姿态的形象,以求维护卫生健康治理领域的独特声誉,㉞但这种将联邦和州的利益而非部落利益放在首位的卫生法治理念严重威胁了部落成员的卫生健康安全。在美国卫生法治举步维艰的当下,这些对部落的偏见、诋毁与攻讦更能体现坚持族群本位抗争立场的必要性,部落为了成员的生存健康必须自主寻求出路。

(二)以部落卫生治理法治化为基本宗旨

部落卫生治理的历史进程揭示,卫生治理法治化是部落成员持久保障卫生健康利益的必然选择,通过完善部落卫生健康立法、司法和执法以实现部落卫生治理的有序化,是部落开展主权抗争所秉承的基本宗旨。一方面,部落必须加强与州、县卫生部门的合作,其中最为关键的就是签订互助协议,处理好管辖权和卫生应急问题。㉟由于基础卫生条件较差,部落卫生系统在严重流行病疫情面前显得更加脆弱,疫情对成员的灾难性影响要比对整个国家人口的影响更大,㊱因此,必须通过加强和邻近州、县卫生部门的合作以完善部落卫生防疫体系。另一方面,部落卫生治理法治化还要求在联邦的协调下,对卫生司法、执法管辖权冲突问题做出规定,缓和部落与州的横向卫生权力摩擦,联邦司法机关对于部落能否在其领地内对非部落成员采取居家令、宵禁等相关卫生防疫措施的态度至关重要。㊲

部落卫生治理法治化的根本目的是运用法治途径维护成员的卫生健康权,近年来,部落特别注重推动重点卫生健康领域的立法,并通过制定特殊政策法规、诉讼等多种法治手段维护成员的合法权益,以营造更为稳固的卫生治理体系。例如,印第安卫生服务局作为最重要的卫生行政职能部门,其资金缺口难以在短期内予以补齐,对此,有学者提议制定《联邦印第安健康保险计划》,涵盖部落受益人的全部医疗保险费用,在印第安卫生服务局体系之外设置替代性卫生健康服务机制,为部落成员提供更专业的卫生健康服务,居住在部落附近城市的成员也可以享受更为及时的医疗服务。㊳

在主权抗争的过程中,部落将部落卫生健康治理纳入法治的轨道,运用法治武器维护族群利益。为应对疫情,联邦第八巡回上诉法院于2021年8 月裁定,联邦应当为玫瑰花蕾苏族部落(Rosebud Sioux Tribe)提供合格的诊疗服务及医疗人员,重新开放于2015 年关闭的社区应急卫生诊所,并要求联邦持续为部落提供业已承诺的卫生健康服务。而在诊所重新开放前,部落成员只能前往80 余公里外的医院就医,极大影响了病患的救治效率。㊴

(三)以维护族群卫生健康利益为抗争目标

主权抗争本质上是部落与联邦、州展开的法治博弈,部落将扩大及巩固卫生健康利益作为目标,维护族群卫生健康利益。原住民慢性肝病、糖尿病、慢性下呼吸道感染等疾病与伤害的致死率远高于美国其他族裔,部落与成员的卫生健康利益长期受到损害是不争的事实,部落展开主权抗争最重要的目标即是维护族群的卫生健康利益。实现这一目标的关键环节是通过多种渠道加强与部落之外的联系与协调,即妥善分享部落卫生健康信息,形成卫生数据网络,科学研判部落卫生健康情况。

为了应对重大流行病疫情,在不损害部落主权的前提下,部落和州政府可以通过签订互助协议或谅解备忘录来开展公共卫生领域的执法合作,协同对病毒接触者采取追踪、隔离和检疫措施,共享卫生防疫数据。㊵部落重视制定符合现有条件的工作方案,有针对性地应对出现的卫生健康问题。例如,华盛顿州印第安健康委员会专门制定了部落隔离和检疫示范计划,采用基于部落文化的方法实施隔离和检疫,强调每个成员的防疫义务,为被隔离人员提供支持,从而使部落成员自觉遵守防疫政策。㊶部落卫生法治理念的内涵不仅体现了部落与联邦开展主权抗争的激烈程度,也展现了维护部落利益和延续民族血脉的时代使命,其中既有对美国现实境况的无奈,也饱含对健康生存的渴望。

图1:联邦印第安法与新冠肺炎疫情对部落造成的不良影响之间的逻辑关系

五、部落卫生主权抗争的理论意涵

在讨论部落卫生主权抗争问题时,不仅应当明确部落秉持的卫生法治理念,更为关键的是反思理念中蕴含的卫生权力观。提升部落事务法治化水平的首要任务是争取部落主权(tribal sovereignty),部落主权既是部落制定法律法规的基石,也是在部落领地内实现保护族群利益、传承民族文化、改善生存环境等自治功能的根本性保障,而部落卫生主权(tribal health sovereignty)则是部落主权在卫生健康领域的逻辑延伸。关于部落卫生主权本质属性的认识存在不同观点,即将部落卫生主权归为政治主权(political sovereignty),或将其归为文化主权(cultural sovereignty),对于部落卫生主权本质属性的不同认识直接影响着主权抗争的进路,因此有必要对两种主权观进行比较分析。

(一)部落主权与部落卫生主权

部落主权是部落法中的流行语,由于美国宪法将美国及各州视为“主权实体”,因此部落自然地享有“主权”。㊷传统理论认为,部落主权是基于部落领地范围产生的概念,指部落对其领地内发生的一切事务具有当然的管辖权,㊸权力的边界实质上由地理的界限划分。㊹而现代理论则认为,部落主权是基于部落成员身份生成的概念,㊺即部落对具有成员身份的人拥有管辖权,㊻以及部落有权对通过明示或默示方式与部落建立自愿关系的非部落成员行使管辖权。㊼概言之,部落主权是指部落享有自主做出决定的权力,不受联邦、州和其他实体的干涉,是创建及维护社会治理结构、运行经济和实施法律的基础。㊽无论是政治主权抑或文化主权,均源自部落主权这一概念。

部落卫生主权是部落及成员在卫生健康领域享有部落主权的重要体现,赋予了部落及成员在接受卫生医疗服务、处理部落卫生事务、改善卫生环境、解决与卫生相关争端等方面的资格和能力。部落卫生主权与一般的公民健康权有所不同,它不仅糅合了部落卫生法中专门的权利保护机制及特殊法域法治的价值内涵,而且体现了部落与联邦、部落与州之间的权力冲突和政治文化博弈,部落及成员享有和行使卫生主权是特殊群体在特定领域对特质权益的特别维护。当下,部落成员不仅对卫生环境、生命健康等基础性卫生安全有所需求,㊾而且对部落成员的精神健康、医学医术传承、传统药物研制等方面也有了新的认知和追求。㊿

部落卫生主权本身存在多层次的价值与内涵,一般而言,影响部落卫生健康的核心问题包括收集卫生健康数据,平等享受公共卫生援助项目,向卫生部门通报信息及维护卫生健康相关的文化传统等。51享有部落卫生主权的主体主要是指部落,但由于部落在美国社会中具有特殊的法律地位,其成员享有的具体卫生主权呈现出较为复杂的特性。关于部落卫生主权的本质属性存在争论,即卫生主权或是与选举权、监督权、言论出版示威等自由权,担任国家机关职务权等广义上的政治权更为接近,或是与卫生医疗科学研究权、参与文化活动权、文艺文学创造权、受教育权等广义上的文化权更为相似。两种不同的观点形成了政治主权论与文化主权论的分野,并产生了部落卫生法治主权抗争的不同话语主张。

(二)政治主权论:专属政治权力的理性主张

政治主权论者认为,独立、完全的部落卫生主权是真正实现卫生自治的体现,是联邦赋予部落的专属政治权力,但需要受到联邦的承认及限制。52在宪法的框架下,部落不仅是具有“国家”(nation)法律地位的政治实体,53而且是处于联邦监管下的群体。54部落展开卫生主权抗争是对卫生立法权、司法权、执法权的具体行使,以期在卫生法治领域获得更高的独立性和自主性,而部落成员享有的卫生健康权在性质上有别于国内其他非部落成员享有的一般卫生健康权。尽管联邦拥有干预发生在部落内的传染病威胁的权力,但日常的卫生健康管理事务仍由部落全权负责。55政治主权论的抗争话语主张侧重于将与卫生相关的事项归为政治事务,部落在其领地范围内推行卫生法治本质上是在行使其政治性权力,联邦和州不得干涉或阻挠,从而实现相对独立的部落卫生法治格局。

在上述部落卫生安全检查站案例中,政治主权论者会认为,设立检查站属于部落行使卫生主权的表现形式,尤其在面对类似新冠肺炎疫情等极端恶劣的卫生状况时,部落有权力在其领地上推行卫生治理政策,并对进入领地的人和物采取必要的防控措施,联邦政府在此情境下应当赋予部落更大的卫生自主权和管理权,而州政府则应当尊重部落行使卫生权力的行为方式,不得加以干预或阻拦。在部落管辖的领地范围内遵守部落制定的卫生防疫政策,这不仅是部落享有政治权力的重要体现,而且是部落成员抵御全球性卫生风险的基本保障。

政治主权论强调部落通过提升法律地位等理性方式获取在卫生治理方面更大的独立性和自主性,在卫生服务、医疗保险、应急管理等方面拥有更多的立法权限,尤其在与州的卫生健康利益发生冲突时,能够最大程度地维护部落利益。但当前美国社会存在诸多对部落卫生法治发展不利的因素,导致政治主权论难以在主权抗争实践中取得理想的成效。近年来美国国内展开了新样态的白人种族主义运动,少数族裔积极倡导多元文化及群体自决,刺激了白人种族主义者的神经,对少数族裔不满的意识形态逐渐内化为极端种族主义者的信仰。56也有学者表示,与以往相比,当前印第安人生活在一个政治体制对部落主权概念相对友好的时代,但回顾历史教训,联邦政府对部落主权的政策是可以改变的,而且变得很快,为了应对全球事件及国家危机,联邦政府甚至可能超越宪法赋予的权力,肆意损害部落的利益。57以政治主权论的视角分析部落卫生法治的主权抗争,部落与联邦、州及美国社会间的冲突和矛盾难以调和,通过提升法律地位等理性方式为部落及成员谋求较大的独立性和自主性是该理论的基本主张。

(三)文化主权论:民族文化延续与复兴的必然方式

文化主权论者认为,部落卫生主权具有强烈的族群特性,维护卫生主权是实现印第安民族文化延续与复兴的必然方式。部落成员在日常生活中享有精神、情感、心理及身体等方面的权益,这些是维护部落主权所必需的要素。文化价值观及风俗习惯作为联结部落和族群的纽带,给部落成员带来预防风险和团结共存的集体意识,有助于改善部落的卫生健康状况。部落在卫生法治领域开展主权抗争是保留及延续部落卫生文化习俗及传统医药技术的重要手段,成员可在其中体验并升华生活生产方式,加强对族群的认同感和归属感。俄克拉荷马州科曼奇部落首领科菲指出,主权的概念内涵深深植根于部落的文化认同和传统价值观之中,文化主权是民族复兴的象征,如同生命绽放、智慧启蒙及对精神力量的崇拜。58

在文化主权论者看来,部落成员较高的新冠肺炎疫苗接种率正是部落积极应对疫情及有效维护卫生文化的结果。以文化主权为抗争话语主张,则卫生治理事务属于部落文化事务的一部分,维护部落成员良好的生存健康状态既是保证部落文化传承的必备要素,也是推动复兴传统卫生医疗技术的重要保障。例如,新冠肺炎疫情发生后,不少部落都积极采取疫情防控措施,包括宵禁,隔离,要求保持社交距离及佩戴口罩,发布严格的居家令,实施长达57 小时的周末宵禁。同时,部落通过更适合于印第安文化的方式实施防疫措施,将其融入部落成员的日常学习和故事讲述之中,以保证防疫政策在成员中的宣传效果。争取部落文化主权并不意味着单纯固守或鼓吹部落卫生医疗文化传统,而是在接受现代卫生医疗技术的同时保持部落文化特色,发挥族群文化认同感较强的优势,秉承科学精神处理疫情防控、疫苗接种等卫生健康事务。

文化主权论在部落卫生法治主权抗争中具有发展性与前瞻性,更能反映现代部落社会的核心特征与人文需求,即部落社会重视维系以族群为单位的基础结构,文化主权的争取与维护是以族群的存在和延续为导向的。59以部落传统医学为例,成员在接受西医的同时,在应对一般疾病时依然坚持传统的诊疗方式,单独使用或与西医结合使用。60这为印第安人表达个人和文化身份提供了媒介,体现了部落对殖民历史和社会权力关系采取的立场。61此外,部落医学人士及精神领袖为部落成员维护健康提供精神指引,帮助部落实现平衡,促进成员健康,提供药物及保护生命。62以文化主权论的视角观察部落卫生法治的主权抗争,部落与联邦、州,以及部落与美国社会之间的对抗性较弱,合作性较强,促进不同文化、族裔、群体彼此间的认同与共存,寻求文化的延续与复兴是该理论的基本主张。

综上,在对部落卫生主权根本属性的认识上,文化主权论与政治主权论既存在联系,也存在区别。无论是文化主权论还是政治主权论,均强调部落对于卫生健康立法权、司法权及执法权的有效掌控,呼吁成员与其他美国族裔平等地享有卫生健康权利,体现了部落及成员维护生命、健康、发展权益的时代愿景。

政治主权论侧重强调部落在处理与卫生健康相关事务时的高度独立性和自主性,但此种主张长期遭到联邦与州政府的抵制和打压,从而导致卫生主权陷入求而不得的境地,存在明显的局限性。在主权抗争的过程中容易被别有用心的政客歪曲及利用,并冠以“破坏联邦制”,“无限扩大部落管辖权”等污名,导致卫生主权抗争沦为“非法”的政治活动。而文化主权论则更多从卫生健康文化的多样性、少数族裔的生存与发展及民族特色医药技术的传承等视角出发,重视推动民族传统卫生文化的延续与复兴,更容易受到美国社会普通民众的青睐。但由于印第安人少数族裔的身份,文化主权论难以形成广泛的身份认同,尤其在现如今美国社会大肆鼓吹文化融合的背景下,少数族裔文化呈现出极度的脆弱性。

政治主权论与文化主权论抗争话语主张的差异也从侧面反映出联邦对少数族裔问题的治理态度与应对方式。联邦对少数族裔关键的政治性权力和诉求采取“冷处理”的方式,甚至为了谋求所谓的“政治正确”而选择避而不谈,却对维护少数族裔文化多样性、传承民族特色技艺等文化性权力和主张表现得相对积极,以渲染表面上关心少数族裔发展利益的假象,但这难以真正促使少数族裔文化实现延续及复兴。

六、结语

美国印第安部落卫生法治是建立在联邦有限度授权基础上的卫生治理模式,其核心要义在于维护部落卫生主权的相对独立性和自主性,通过构建卫生健康法律规则体系来维护部落卫生主权,实现部落成员与美国其他族裔享有切实平等的卫生健康权。然而,联邦对改善部落卫生条件投入不足,导致部落难以有效满足成员的现实需求,并且逐渐成为一种常态化的社会定式,部落卫生法治遭受着严重的“结构性暴力”。在卫生主权的抗争中,部落倾向于将维护族群内部的卫生健康安全及利益放在首位,不仅试图在卫生立法、司法及执法层面获取更充分的卫生主权,而且致力于延续和复兴民族卫生医疗技术及文化传统。部落卫生法治依然面临重重挑战,部落及成员需要持续抗争的不仅仅是卫生主权,还有白人种族主义与新殖民主义。

注释:

①Richard Read,Despite Obstacles,Native Americans Have the Nation’s Highest COVID-19 Vaccination Rate,https://www.latimes.com,12th August 2021,visited on 20th May 2022.

②郑勇:《部落自治视角下的美国原住民医疗卫生体制》,载《世界民族》2018年第3期,第15页。

③吴洪英:《试论美国政府对印第安人政策的轨迹》,载《世界历史》1995年第6期,第33页。

④丁见民:《外来传染病与美国历史早期印第安人人口的削减》,载《世界历史》2018年第1期,第105页。

⑤顾元:《论美国印第安部落的自治权——联邦宪制分权的另一种样态》,载《比较法研究》2017 年第1 期,第134—135页。

⑥范薇、[美]克里斯滕·帕里斯:《民主与效率视角下的印第安部落自治——以美国印第安S 部落为例》,载《民族研究》2016年第2期,第18页。

⑦杨恕、曾向红:《美国印第安人保留地制度现状研究》,载《美国研究》2007年第3期,第52—57页。

⑧Abraham Bergman et al.,“A Political History of the Indian Health Service,”The Milbank Quarterly,Vol.77,No.4(1999),p.577.

⑨Matthew Fletcher,Principles of Federal Indian Law,St.Paul:West Academic Publishing,2017,p.53.

⑩Geoff Strommer &Kirke Kickingbird,“Indian Self-Determination: Four Decades of Extraordinary Success,”Human Rights,Vol.40,No.4(2015),p.2.

⑪Kevin Washburn,“Tribal Self-Determination at the Crossroads,”Connecticut Law Review,Vol.38,No.5(2006),pp.780-782.

⑫Aila Hoss,“A Framework for Tribal Public Health Law,”Nevada Law Journal,Vol.20,Iss.1 (2019),pp.119-132.

⑬Angelique Eagle Woman &Stacy Leeds,Mastering American Indian Law(2nd Edition),Durham: Carolina Academic Press,2019,p.24.

⑭Gibbons v.Ogden,22 U.S.(9 Wheat.)1(1824).

⑮Michelle Mello &Wendy Parmet,“U.S.Public Health Law-Foundations and Emerging Shifts,”New England Journal of Medicine,Vol.386,Iss.9(2022),p.805.

⑯National Conference of State Legislatures,Federal and State Recognized Tribes,https://www.ncsl.org,visited on 20th May 2022.

⑰Montana v.United States,450 U.S.544(1981).

⑱United States v.Wheeler,435 U.S.313(1978).

⑲Geoffrey Strommer et.al,“Tribal Sovereign Authority and Self-Regulation of Health Care Services,”Journal of Health Care Law and Policy,Vol.21,Iss.2 (2018),p.131.

⑳Duane Humeyestewa et al.,“COVID-19 Response by the Hopi Tribe: Impact of Systems Improvement During the First Wave on the Second Wave of the Pandemic,”BMJ Global Health,Vol.6,No.e005150(2021),pp.2-5.

㉑Complaint for Injunctive and Declaratory Relief at p.19,Cheyenne River Sioux Tribe v.Trump,No.1: 20-cv-01709(D.D.C.June 23,2020).

㉒Ann Tweedy,“The Validity of Tribal Checkpoints in South Dakota to Curb the Spread of COVID-19,” University of Chicago Legal Forum,Vol.2021,No.11 (2021),p.274.

㉓Debra DeBruin &Jonathon Leider,“The US Public Health System and Ethics,” in Anna Mastroianni et.al(eds.),The Oxford Handbook of Public Health Ethics,Oxford University Press,2019,p.66.

㉔Hannah Wenger &Jo Henderson-Frost,“Can Indian Health Service Referrals for Nonemergent Care Be Allocated Equitably?”AMA Journal of Ethics,Vol.23,No.3(2021),pp.215-216.

㉕U.S.Commission on Civil Rights (2018),Broken Promises:Continuing Federal Funding Shortfall for Natives Americans,p.67,https://www.usccr.gov,visited on 20th May 2022.

㉖Heather Tanana &Aila Hoss,“Upholding Tribal Sovereignty and Promoting Tribal Public Health Capacity During the COVID-19 Pandemic”,in S.Burris et al.(eds.),Assessing Legal Responses to COVID-19,Boston: Public Health Law Watch,2020,p.79.

㉗Johan Galtung,“Violence,Peace and Peace Research,”Journal of Peace Research,Vol.6,No.3 (1969),pp.176-191.

㉘Johan Galtung&Tord Höivik,“Structural and Direct Violence A Note on Operationalization,”Journal of Peace Research,Vol.8,No.1(1971),p.73.

㉙ Deborah Winter &Dana Leighton,“Structural Violence,” in Daniel Christie et.al(eds.),Peace,Conflict,and Violence: Peace Psychology in the 21st Century,Saddle River:Prentice-Hall,2001,p.99.

㉚Peter Prontzos,“Collateral Damage: The Human Cost of Structural Violence,” in Adam Jones (ed),Genocide,War Crimes and the West: History and Complicity,London:Zed Books,2004,p.300.

㉛Aila Hoss,“COVID-19 and Tribes: The Structural Violence of Federal Indian Law,”Arizona State Law Journal,Online Vol.2,COVID-19 Symposium (2020),pp.171-173.

㉜陈敏光:《法本位的方法论阐释》,载《法律方法》2018年第2期,第183页。

㉝ Complaint for Injunctive and Declaratory Relief,Cheyenne River Sioux Tribe v.Trump,No.1: 20-cv-01709 (D.D.C.June 23,2020)at 19.

㉞吴景键:《声誉、自主性与公共卫生治理——以美国疾控中心与食品药品管理局为例》,载《开放时代》2021年第3期,第156页。

㉟Ralph Bryan et al.,“Public Health Legal Preparedness in Indian Country,”American Journal of Public Health,Vol.99,No.4(2009),p.607.

㊱Amy Groom et al.,“Pandemic Influenza Preparedness and Vulnerable Populations in Tribal Communities,”American Journal of Public Health,Vol.99,No.S2 (2009),pp.272-273.

㊲Matthew Fletcher,“Indian Lives Matter: Pandemics and Inherent Tribal Powers,”Stanford Law Review Online,Vol.73(2020),pp.46-47.

㊳ Vishal Khetpal et.al,“A Federal Indian Health Insurance Plan:Fulfilling a Solemn Obligation to American Indians and Alaska Natives in the United States,”Preventive Medicine Reports,Vol.25,No.101669(2022),p.2.

㊴Rosebud Sioux Tribe v.United States,No.20-2062(8th Cir.2021).

㊵Heather Tanana &Aila Hoss,“Upholding Tribal Sovereignty and Promoting Tribal Public Health Capacity During the COVID-19 Pandemic,” in S.Burris et.al (eds.),Assessing Legal Responses to COVID-19,Boston: Public Health Law Watch,2020,p.80.

㊶AIHC Model Tribal Isolation and Quarantine Plan 04-28-2020,IV.Planning Assumptions,D.Culturally Based and Compassionate Approaches,https://aihc-wa.com,visited on 20th May 2022.

㊷Matthew Fletcher,Federal Indian Law,St.Paul: West Academic,2016,pp.236-237.

㊸Philip Frickey,“A Common Law for Our Age of Colonialism: The Judicial Divestiture of Indian Tribal Authority over Nonmembers,”Yale Law Journal,Vol.109,No.1(1999),pp.14-15.

㊹William Canby,“The Status of Indian Tribes in American Law Today,”Washington Law Review,Vol.62,No.1(1987),p.4.

㊺Allison Dussias,“Geographically-Based and Membership-Based Views of Indian Tribal Sovereignty: The Supreme Court’s Changing Vision,”University of Pittsburgh Law Review,Vol.55,No.1(1993),pp.84-85.

㊻Katherine Florey,“Indian Country’s Borders: Territoriality,Immunity,and the Construction of Tribal Sovereignty,”Boston College Law Review,Vol.51,Iss.3 (2010),pp.609-613.

㊼Scott Gould,“The Consent Paradigm: Tribal Sovereignty at the Millennium,”Columbia Law Review,Vol.96,No.4(1996),p.814.

㊽David Getches et.al,Cases and Materials on Federal Indian Law(6th ed.),St.Paul: West Academic Publishing,2011,pp.239-342.

㊾Sarah Kwon,“American Indians’Growing Presence in The Health Professions,”Health Affairs,Vol.40,No.2(2021),pp.194-195.

㊿Nicole Redvers &Be’sha Blondin,“Traditional Indigenous medicine in North America: A Scoping Review,”PLoS ONE,Vol.15,No.8(2020),pp.7-13.

51Aila Hoss,“Indiana’s Indian Laws: Indigenous Erasure and Racism in the Land of the Indians,”Kansas Journal of Law&Public Policy,Vol.30,Iss.2(2020),p.197.

52Wallace Coffey&Rebecca Tsosie,“Rethinking the Tribal Sovereignty Doctrine: Cultural Sovereignty and the Collective Future of Indian Nations,”Stanford Law &Policy Review,Vol.12,Iss.2(2001),p.194.

53Cherokee Nation v.Georgia,30 U.S.(5 Pet.) 1 (1831)at 190,216-217;Worcester v.Georgia,31 U.S.(6 Pet.)515(1832)at 31.

54Ayeisha Cox,“The State of Tribal Health: The Affordable Care Act’s Effect on Tribal Health Care System,”Widener Journal of Law,Economics &Race,Vol.7(2016),p.4.

55Heather Tanana &Aila Hoss,“Beyond the Pandemic:Historical Infrastructure,Funding,and Data Access Challenges in Indian Country,” in Scott Burris et al.(eds.),COVID-19 Policy Playbook: Legal Recommendations for a Safer,More Equitable Future,Boston: Public Health Law Watch,2021,pp.75-77.

56王伟:《21 世纪美国白人极端主义现象研究》,载《民族研究》2019年第5期,第44页。

57Lance Sorenson,“Tribal Sovereignty and the Recognition Power,”American Indian Law Review,Vol.41,No.1(2017),pp.76-77.

58Wallace Coffey&Rebecca Tsosie,“Rethinking the Tribal Sovereignty Doctrine: Cultural Sovereignty and the Collective Future of Indian Nations,”Stanford Law &Policy Review,Vol.12,Iss.2(2001),p.210.

59Robert Warrior,Tribal Secrets: Recovering American Indian Intellectual Traditions,Minneapolis: University of Minnesota Press,1994,p.91.

60Sala Horowitz,“American Indian Health: Integrating Traditional Native Healing Practices and Western Medicine,”Alternative and Complementary Therapies,Vol.18,No.1(2012),p.25.

61Susan Johnston,“Native American Traditional and Alternative Medicine,”Annals of the American Academy of Political and Social Science,Vol.583,Iss.1(2002),p.209.

62Clifford Trafzer (ed.),American Indian Medicine Ways:Spiritual Power,Prophets,and Healing,Tucson:University of Arizona Press,2017,p.37.