唐代敦煌藻井井心宝相花纹三个阶段的风格探究

2022-12-10黄清穗

■黄清穗

(广西艺术学院建筑艺术学院 广西南宁 530031)

宝相花亦称“宝仙花”“宝花”。“宝相”一词源自佛教,是佛教僧侣和信众对佛像的尊称,象征佛像的庄严、妙相。唐宋以来的典籍多有记载,如,北宋李诚《营造法式》,称之为“宝相华”[1],“华”通“花”。《敦煌变文集·维摩诘经讲经文》载:“若解分明生晓悟,眼前便是宝花开。”宋代司马光有诗云:“宝相锦铺架,酴醾雪拥檐。”均与佛教祥瑞的意象相关,蕴含着人们对种种美好生活愿望。宝相花作为融合之花、理想之花[2],其造型变化多端,常以某种或多种显示花卉为基础花型,再将其他纹样(如云纹、忍冬、桃瓣等)作为其花瓣元素来层层融合包裹而成。正因为基于现实后融合再造而成的宝相花纹往往变化无常,故而在不同的敦煌学专著和论文里的其名称不尽相同,较为常见的有“团花纹”,或以基础花型直接命名,如“莲花纹”等。

宝相花纹是敦煌石窟艺术的代表性符号之一,也是唐代纹样的典型标志。唐代敦煌开窟数量为历史最盛,达270窟。唐代石窟形制上以覆斗式殿堂窟为主,窟顶绘制有华丽的藻井纹样装饰。由于唐时敦煌藻井纹样完完全全突破前朝套斗框架,这使得藻井进入格局辽阔、视觉震撼、具有纵深的“全景”时代,而井心装饰变得更加重要。以宝相花为首的唐代敦煌藻井井心装饰取得长足进步,可谓窟窟迥异,精彩非凡。井心的宝相花纹表现手法生动、细密、华丽,融合各式花、叶、枝、云等纹样,多用深、中、浅色的明度变化,极富层次感,折射出一个海纳百川、风格各异、创意无穷、辉煌之极的艺术殿堂。笔者根据历史和文化背景的主轴,以及影响敦煌藻井艺术流变的主要因素将全唐划分为四个阶段:初唐(618-705年),大体上是指唐代开国至武周神龙元年之间,约九十年,此阶段的宝相花纹较多为十字形对称,呈现出蓬勃生长的雏形特征;盛唐(705-781年),自武周神龙元年到德宗建中二年,约七十年,此阶段的宝相花纹花叶繁复、细密,呈现出尽态极妍、气魄宏伟的成熟特征;中唐(781-848年),即吐蕃统治敦煌时期,约七十年,此阶段的宝相花纹呈现向平缓柔和、清新典雅的方向转变;晚唐(848-907年),即张氏归义军管辖敦煌时期,约六十年,此阶段的宝相花纹延续了中唐逐渐式微的特征。因中晚唐藻井纹样风格相近,且变化缓慢[3],故而本文将中唐、晚唐合并叙述,最终归纳为宝相花纹的三个阶段,即:徐徐盛开的初唐、尽态极妍的盛唐、衰落退隐的中晚唐。本文针对全唐近三百年的时间跨度,将对敦煌藻井井心宝相花纹的美学风格特征进行分段式归纳和探究。(唐代的敦煌石窟艺术分段与唐史分段并不相同,本文的唐代敦煌艺术分段系参考了萧默著《敦煌建筑研究》和敦煌研究院主编《敦煌石窟艺术全集》等书中的“初、盛、中、晚唐”的具体年份。这一分段形式在目前敦煌学者中占据主流,特此说明。)

1 徐徐盛开的初唐

1.1 吐故纳新的时代风格

隋时,河西走廊摆脱了归属频繁更迭的囧境,迎来了经济和文化的发展时期。初唐,中央王朝延续了隋代对西北边疆的开拓和对河西走廊采取的倚重战略。丝路再次畅通,还恢复了大碛路,通西域有四道,皆经敦煌,敦煌更加顺理成章成为中西商业贸易的孔道。东往西来的使臣、商贾、僧侣因此络绎不绝,带来了长安、洛阳等中原的技术和风尚,也带来了西域的文化、信仰,荟萃交融于唐时敦煌,促进了敦煌地区的迅速发展。宏观视角而言,初唐的敦煌地区和中原地区都同步走向繁荣昌盛,为初唐的宗教和艺术的发展奠定了经济和文化基础。

自隋朝起,当朝者对佛教釆取支持的态度。而初唐时,更是中国佛教在民间兴起的时代。佛教各宗派林立,整体渐趋世俗化,融入到百姓的日常生活中。从早期强调苦修的惨烈转向唐时礼赞佛国美好的光辉来世气氛转变。佛教宗教神秘感逐渐冲淡,带着有相当大的功利与实用性,以其鲜活的因果报应和生死轮回的理论深入影响中国社会各个阶层,这使得佛教的群众基础更加稳固。李治继位后,极端崇佛,上行下效,佛教文化在全国得以全面发展。在敦煌地区的佛教寺庙数量与僧尼人数倍增反映出了敦煌佛教的繁盛,当时途径敦煌西行求法者络绎不绝。初唐敦煌共开凿石窟47座。贞观十六年(642年)敦煌初唐第一窟——莫高窟第220窟完成,其佛教壁画题材已然展现出新式的中原风格,随后唐都之风尚也开始全面影响敦煌石窟的营建。初唐石窟在题材内容和表现形式上创新开拓,超越前代,构成了敦煌石窟建筑史上重要的时代。初唐石窟形制变得更加多样,整体向宏伟风格靠拢,逐渐向唐都看齐,石窟艺术无不折射出雄浑的时代风采。覆斗顶殿堂在初唐已经占据石窟形制的绝对主导地位,僧侣和信徒可以在宽敞的窟内举行讲经、说法、礼拜活动。大型经变画逐渐成为初唐石窟营造的特征,其描绘了佛经中讲述的祥和幸福的西方极乐世界,宗教意味被冲淡许多,与唐代佛教的发展是一致的。

史苇湘先生说:“旧形式随着旧政权的消亡在逐渐隐没,新形式又随着新朝代而来临,东西交通再度畅通带来的新风尚,在敦煌破土而出[4]。”由于初唐时河西地区恢复中央王朝管辖,丝路再次畅通,大量唐都风尚与外来文化持续涌入敦煌。敦煌石窟在形制上对隋有所延续,更多出于“惯性”,然壁画与装饰图案这种“轻便”的时尚比石窟形制的影响更为明显,形成形制上对前朝的过渡,而纹样上却带有鲜明的非敦煌本土性的特征。隋代藻井纹样具有纤细秀丽、潇洒俊逸的独特时代风格和艺术特色,突出的纹样题材有三兔纹、缠枝纹、联珠纹、新型忍冬纹等。初唐在继承隋代藻井纹样的一部分内容外,更为显著的变化的是桃形瓣宝相花纹、云头纹等中原元素的转化与葡萄纹、石榴纹等粟特、萨珊风格的西域元素的置入,呈现出更为大胆的创新巧思,不依样仿制,这使得初唐藻井纹样面貌焕然一新。初唐审美发展形成的崭新纹样种类也开始频繁出现,如宝相花纹、缠枝卷草纹等。在这些纹样中,与佛教义理几乎毫无关联的生活化元素竟被装饰在佛教空间,如葡萄纹、石榴纹、叶纹、云头纹、牡丹纹等,并风靡一时,这些现象都进一步反映出当时佛教的世俗化程度愈演愈烈的历史背景。在纹样内容的转变上,不可轻视的是唐人对植物纹样的偏爱。汉时中国本土宗教纹样以神话人物与动物为主,植物纹样发展晚且缓慢,受佛教传入以及丝绸之路上西域文化交流的影响,植物纹发展兴勃,在隋唐时后来居上。敦煌植物纹在隋及之前的代表是莲花纹、忍冬纹、缠枝纹,在初唐及之后的代表则是莲花纹、宝相花纹与缠枝卷草纹。

作为上承隋代遗韵,下启盛唐气象的历史阶段,初唐新旧融为一体,并行不悖,发展有序。由于唐人尚胡,崇尚新风格、新题材的风气,藻井纹样不断吐故纳新,构图上新奇,元素上个性自由,组合上无程式可言。而整体风格趋向繁缛和华丽,装饰技巧更加成熟。初唐藻井井心更加辽阔,装饰内容丰盈,色彩对比强烈,宛如一顶轻盈流动、奢侈靡丽的人间华盖。不管是初唐人文意识的觉醒,中亚外来文化的影响,还是佛教宗派世俗化的侵染,敦煌藻井纹样都越来越充斥着阳光、鲜活的气息,一幅幅繁花似锦、趋妍求新的藻井映入世人的眼帘。

1.2 融合初成的宝相花纹

初唐的宝相花纹是对隋末莲花纹的承接和创新,也是向盛唐宝相花纹的华丽蝶变的过程。自佛教诞生以来,莲花始终是佛门重要的装饰母体。对佛门而言,莲花是花中最高贵、最神圣之物。《佛说四十二章经》载:“我为沙门,处于浊世,当如莲花,不为污染。”莲花有香、净(静)、柔软、可爱四德好比佛有常、乐、我、净四德。佛经称为“莲经”、佛龛称“莲龛”,袈裟称“莲服”。诸佛、菩萨皆禅坐于莲花之上,以喻得道之人出尘世而纯洁不染。在佛教艺术中,莲花元素可谓无处不在,被广泛应用在宝座、藻井、佛龛、法器、背光、柱础装饰、塔饰等处。莲的高尚品格与佛学,与纯真的信仰紧紧联系在一起。从十六国北朝直至隋末,莲花纹始终是敦煌藻井井心的装饰主体。藻井井心的莲花纹,除了防火之寓,更多应是寓言着纯净、圣洁的往生之地,许多信徒认为修行圆满的灵魂可以飞升进入藻井绘画的天国世界中,在莲花中获得再生。

随着佛教在中国民间兴起,一些教理通俗易懂,修行之法简单易学、老少皆宜的宗派就越受到广大基层百姓的欢迎。从初唐开始,易懂易学且贴合百姓诉求的净土宗成为最兴盛的佛教宗派之一,在大众中流传甚广。净土宗也称“莲宗”,这也是隋代至唐代莲花纹广受喜爱的缘由之一。伴随着净土思想的流行,原本北朝和隋代简单的莲花纹和神异鬼怪纹样,以及它们裹挟的神秘深奥、肃穆庄严的教理已不能满足唐代僧侣和民众的审美和精神需求,于是工匠由莲花纹入手,进一步融汇中西元素、结合世俗审美创作出更加美轮美奂,具有自然灵性和人文色彩的花卉装饰,以此赞美佛国净土的快乐美好。宝相花纹因此演化而生。因宝相花纹华美圣洁、雍容华贵、流光溢彩,正与净土宗追求的“吉祥果树,华果恒芳,光明照耀,修条密叶”相呼应,其装饰地位迅速提升。

初唐时期敦煌藻井井心上的宝相花纹,尚处于探索初期,造型不够繁缛,色彩不够华丽,没有庄严神圣之气,如莫高窟第321、329窟,是在隋代莲花纹的基础上,进一步融合葡萄纹、卷叶纹等西来纹样和如意云头纹、牡丹花纹等本土纹样,在设计思路上超越了原本单一的莲花模式,浇铸出初具大唐风范的宝相花纹。初唐宝相花花型相对单调,多为“离心”状,花中心为十字小花。花瓣相对简约,侧卷桃形瓣和如意对勾瓣组成,但向着立体、复杂、精致、多层次的繁复花瓣发展。

初唐部分宝相花纹还带有明显的石榴纹特征,如莫高窟第373、375窟,造型写实,创意新颖。石榴,又称为 “安石榴”,据陆巩记载是汉代张骞从西域安石国引入。元稹就写道:“何年安石国,万里贡榴花。”石榴原产地在西亚地区,石榴纹自然最早出现在西方。石榴纹传入中国后,在隋唐两代的大范围出现,这是与武德和贞观年间,唐朝在西疆征战的胜利并设置安西都护府后,诸国常遣使节来唐以及东西方贸易频繁有着直接关联。贞观年间,石榴纹在呈现密密匝匝的石榴籽的基础上,其花瓣向华丽演变,与忍冬纹、云头纹和云曲叶形纹逐渐融合为圆满的整体,进而演化为宝相花纹。石榴纹作为舶来元素,激发了唐代匠人的创新力,成为莲花纹向宝相花纹蜕变过程中的催化剂。这些具有石榴特征的宝相花纹反映出初唐纹样装饰的探索过程。而这种探索过程,并非抛弃原生传统,而是对外来文化进行有选择的吸收和改造,采撷英华,兼容并蓄,融合出多元态的纹样典范。这一点值得当代艺术工作者和设计师学习。

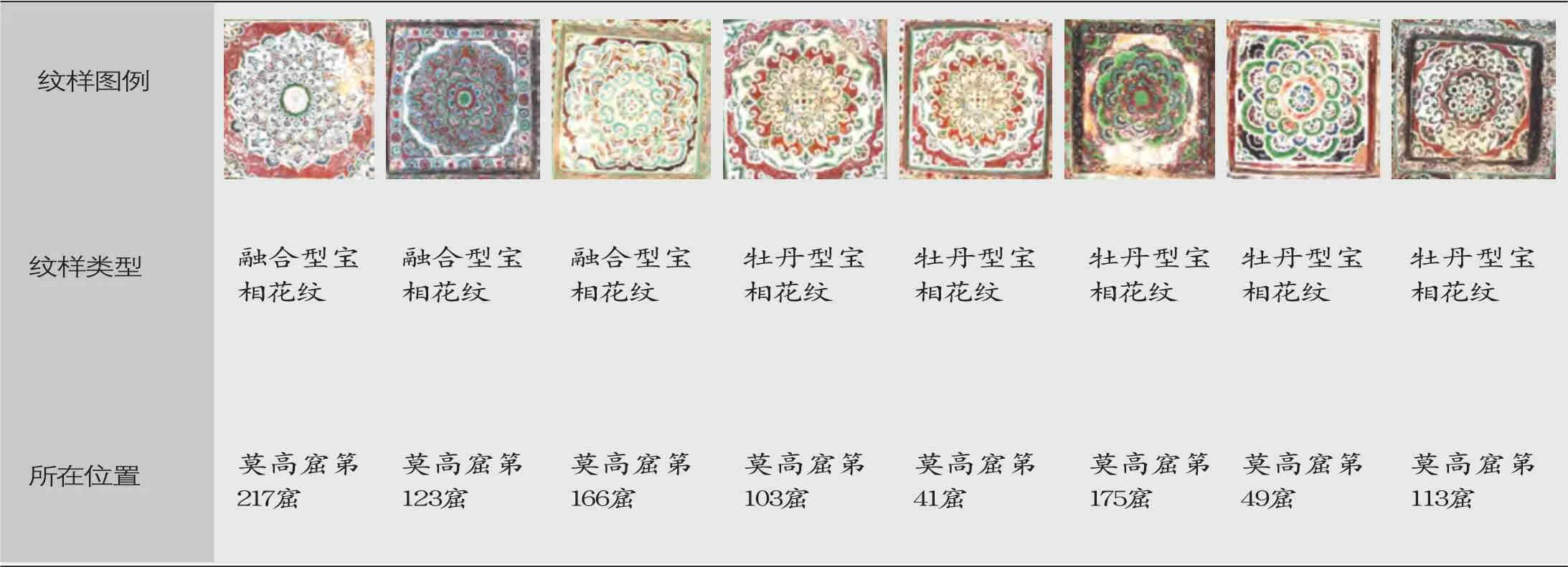

在布局上,由于初唐藻井完全跳脱开隋代残存的套斗式布局,形成“方井—边饰—垂幔”的内、中、外三层的典型结构,井心变得更为平缓而宽大,这使得工匠装饰的发挥空间变大。作为唐代工匠装饰的新宠,初唐宝相花纹朝着大胆创新,华丽细密的方向发展,在藻井艺术中开始崭露锋芒。并且,宝相花纹也开始出现在井边作边饰,形成内外纹饰的呼应。从初唐开始,宝相花纹在石刻、铜镜、金银器、纺织品等领域中运用广泛,甚为流行。从唐代出土文物的宝相花纹风格来看,基本与敦煌藻井的宝相花纹风格一致。初唐宝相花纹都是以莲花为基础花型,或带有显著的石榴特征,表现为十字结构。莫高窟诸窟宝相花的花形结构与中原出土文物纹样基本相同(表1)[5]。

表1 初唐藻井井心宝相花纹

2 尽态极妍的盛唐

2.1 气魄宏伟的时代风格

唐王朝经“无所畏惧无所顾忌地引进和吸取,无所束缚无所留恋地创造和革新”,到八世纪初时,“公私仓廪俱丰实”的国民经济富足,诗书礼乐动古今的文化繁荣,强大的外交国防,奏响了雄浑的“盛唐之音”。在文化上,盛唐社会的自信与对民族观念的淡漠,使得与世界各民族的交往、融合更加频繁、畅通。大量入居内地的胡人带来了世界各地的风俗与文化,成为唐代流行文化的重要来源。盛唐文化表现出高昂壮阔的性格和奔放热烈的审美偏好,在诗歌、散文、音乐、舞蹈、绘画、书法等艺术形式都取得了辉煌的成就,引领百年风骚。

盛唐,中国佛法大兴,佛教艺术空前发展,敦煌、龙门、麦积山和炳灵寺石窟都是在此时步入全盛。尤以武周时期,佛教在中国走进鼎盛,成为实质上的国教。玄宗即位后,依然尊崇佛教,三论、天台、唯识、华严、禅宗在此时都已相继成立。唐代政府积极修造佛寺、佛塔、佛像,组织力量翻译佛经,皇族广交僧侣,诸帝奉迎佛骨,广为布施,知识分子和官员也热衷佛教,积极抄写佛经,社会中下层民众对佛教信仰者也越来越多。佛教与其他外来宗教在中国的发展完全不同,它深入到社会各个阶层,并在唐代逐渐实现了中国化,成为中国文化的重要一部分。

盛唐的陆上丝绸之路的发展也达到顶峰,位于丝路东方端的敦煌成为当时名副其实的国际文化都市。敦煌13个乡聚居着汉、藏、波斯、回鹘以及康、安、曹、石、米等昭武九姓的数万居民,盛唐的敦煌经济腾飞,手工业发达,店铺林立,寺院殷实。

得力于政治稳定、经济繁荣、文化自信、宗教兴盛等一系列因素,敦煌石窟的营造进入高潮,在造像、壁画、纹样、建筑等领域都取得了难以超越的瞩目成就。从神龙元年至建中二年的盛唐,包括莫高窟、榆林窟及西千佛洞在内的敦煌石窟新建洞窟达150多个。莫高窟共开凿98座,平均每年开凿和完成石窟约一座。这一时期,敦煌大型石窟兴起,规模宏伟,所耗费的人力、物力、财力之浩大,规划复杂,困难繁重,前人未见。从北凉到初唐,石窟艺术经过了近三百年的演变,在盛唐时成熟定型。由于盛唐绘画技艺精湛,使得窟内壁画愈加豪华精细,尤其是经变画题材大行其道,画面尺幅开阔,场景宏大,叙事生动。佛像艺术雍容华贵,服饰华丽。敦煌石窟的方方面面都呈现出超高的艺术水准,承载着文化遗迹的独特性和典型性。加之中原文化和诸多外来文化在敦煌不断交流、碰撞和融合,造成了非单纯艺术本身,却决定了这个时期敦煌石窟艺术在题材和风格上的巨大变化。此时的藻井纹样风格繁复,色彩艳丽,气魄宏伟,境界宏大,达到了前无古人,后无来者的顶峰。不论是富丽堂皇的表现形式,还是生机勃勃的题材内容,都不断革故鼎新,再创辉煌,这与唐代普遍审美中偏爱奔放热烈、青春豪迈相一致,彰显盛世气象。

2.2 成熟纷繁的宝相花纹

时至盛唐,宝相花纹不仅在佛教装饰艺术中成为主流,还被大量运用在生活装饰中。从初唐到盛唐宝相花纹团窠形态越来越饱满,层次更加繁缛华丽,其原因是唐人偏好丰腴的审美而发生了时尚图形的转化——由莲花作为基础花型向看不出基础具体花型的融合花型转变。盛唐宝相花纹博采众长、百花荟萃,发展到装饰的巅峰,庄严典雅的莲花、风情万种的石榴、雍容华贵的牡丹,都能在这种的宝相花纹中看到,它类型丰富,新颖多变,姿态纷呈,充分表现出“神仪内莹,宝相外宣”之感。盛唐匠人还将桃形、叶形等形态的卷云纹、卷草纹、如意纹作为花瓣融汇其中,由花心向外蔓延,花瓣严密、层层错叠、高傲怒放,运用叠晕手法上色,使纹样艳丽精彩,形象饱满。开元后期,宝相花纹更加肥大浑圆,花头肥短,雍容华贵,造型与结构有向牡丹花靠拢之势,如莫高窟第49、103、41 等窟,其宝相花纹花瓣裂数增加,在最外层侧卷瓣添加层层附瓣,有的还点缀花蕊。开元时期,社会追捧牡丹盛况空前,从刘禹锡的“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”的诗句中可管窥一二。唐人爱牡丹成为宝相花纹在盛唐后期嬗变的精神动因。而这种嬗变意味着宝相花纹从装饰性向写实性地发展,写实性则代表着摆脱了宗教桎梏,也标志着佛教的进一步世俗化和中国化。在汉地世俗生活中各式花草又成为盛唐宝相花纹改造的灵感和素材,使得宝相花纹更加复杂多变、美不胜收。

华贵的宝相花纹几乎占据了盛唐敦煌藻井全部的井心,宝相花纹藻井成为盛唐最典型的藻井样式。唐人擅长以线造型,这一特点在宝相花纹上被体现得淋漓尽致。宝相花纹层层叠晕,一般都有三、四层叠晕,多的则有七、八层,更有甚者叠晕三十多层。盛唐的宝相花纹藻井较之初唐,中心宝相花纹向外散射,瓣层增多,灵动万千。虽然盛唐藻井的井心一改初唐宽大的特点,变得窄小,并加强对边饰的装饰。但盛唐井心的宝相花纹的繁缛华丽、结构严密,以及其装饰频率和地位,仍然是初唐宝相花纹无法匹敌的。而恰恰由于井心在藻井中的比例降低,窟顶坡度加大,向上凹陷,反而给人强烈的纵深感,仿佛“从穴中置天窗”,使得井心宝相花纹更加华丽异常。宝相花纹藻井边饰层增多,出现有十几层边饰的,多见半宝相花纹、小宝相花纹、缠枝卷草纹,几何纹边饰也开始出现,与之相对比的是简洁的垂幔,有的甚至无垂幔,使得整体藻井疏密有致,色调更为明快爽朗,丰富多彩。总体上越靠近井心的边饰越多,内容趋繁,使用华丽的宝相花纹和肥硕的卷草纹,边饰与边饰之间有时还使用几何纹作隔断,再进一步拉大了视觉的空间。盛唐前期因有些宝相花纹藻井井心过于华丽,造成对边饰和帷幔的挤压,所以出现了一些简易、窄小的帷幔,甚至导致一些藻井无帷幔。但在盛唐后期,井心进一步变小,帷幔开始出现流苏、璎珞,原本垂角纹固定程式位置被打破。繁缛华丽,如同飘然织物的垂幔纹深刻影响了中晚唐藻井布局。

盛唐时,敦煌与中原文化近乎同步发展和变化,宝相花纹题材完全不受限于宗教物象,而在自然界和生活中提取、凝练、再造、创新、融合,最后磅礴而出。从初唐到盛唐,宝相花纹完成了从趋妍求新的融合初成阶段向华丽盛大的成熟纷繁阶段的转变,色彩表现技巧纯熟,配色完美,既对比强烈、绚丽多变,又不失典雅和谐。特别是宝相花纹的晕染和贴金等手法,烘托出富丽堂皇的氛围。以宝相花纹为代表的盛唐敦煌藻井与唐三彩、满饰宝石和螺钿的漆器或金银器、穿插金丝银屑的华美织锦共同塑造绝代风华的唐代装饰艺术(表2)。

表2 盛唐藻井井心宝相花纹

3 衰落退隐的中晚唐

3.1 素雅清新的时代风格

安史之乱爆发后,唐朝由盛转衰,一蹶不振,吐蕃挥师不断蚕食河西和西域地区。唐代宗广德元年(763年),吐蕃“尽取河西、陇右之地”,切断了河西与中原的联系。建中二年(781年),吐蕃攻占敦煌。吐蕃王朝统治下的敦煌实行严格的民族统治,强势推行一系列的蕃化政策。大中二年(848年),张议潮领导唐、蕃各族人民发动起义,随后攻取十州,宣布河西、陇右地区重新归附于唐朝。张氏归义军政权虽然接受和利用唐王朝的正统叙事,但在建立之时就具有藩镇属性。

吐蕃管辖下的敦煌佛教不仅躲开了会昌法难,由于吐蕃王朝本就信奉佛教,敦煌佛教才得以发展。吐蕃统治者没有摧毁前朝的敦煌佛窟,还对未完成的进行继续修建,对一些完成的进行重修,并开凿新的洞窟。吐蕃佛教与中原佛教有所不同,对敦煌产生一定的影响,形成新的发展方向,在石窟艺术中出现吐蕃民族的清新典雅的新风格。这个阶段的敦煌佛教呈现一派繁荣景象[6]。此时的莫高崖,已经没有大片完整的崖面了,人们只能在前人几百年来所建的石窟群中见缝插针。吐蕃时期在莫高窟共开窟54座,西千佛洞和榆林窟亦见少量开凿,它们绝大多数为中小型窟室。而莫高窟和榆林窟的大型涅槃窟气象恢宏,群像精彩生动。张氏归义军时期“在归义军境内,除汉族外,尚有回鹘、吐蕃、龙家、嗢末、鞑靼等多种民族,居民结构是当时河西诸区域中最为复杂的[7]。”因此,张氏归义军政权这个“汉蕃联合政权”[8]就必须利用宗教的力量成为维系自己政权的工具。张议潮家族以及当地大家族、归义军首领均十分崇佛,他们积极投身于开窟造像、传经诵经、设斋度僧、写经祈福等种种佛教功德活动,平民百姓也十分热心参与到营建和重修洞窟的功德中去,使敦煌地区的功德活动十分发达,佛教在敦煌香火依旧鼎盛。晚唐时的莫高崖面已满布密密麻麻的石窟,新窟选址非常困难,让人发出“更欲镌龛一所,踌躇远眺,余所竟无”的叹息。晚唐在莫高窟开窟71座,石窟形制基本与中唐相同,以覆斗顶一龛式殿堂窟为主,装饰壁画亦承袭中唐。

连年战乱与地方割据使得丝绸之路中断,敦煌盛景不再。敦煌被吐蕃占据时期,与中原交通割裂、交流受限,石窟中繁缛华丽的盛唐艺术风格戛然而止,向具有地方特征的风格转变,呈现出弃繁从简的实用主义新风貌。敦煌为张氏归义军占据时期,与唐王朝中央交流仍然受到地理距离和军事环境的制约,故而大多沿袭中唐旧样,纹样的应用形成程式化、简易化的模式。晚唐与中唐的石窟艺术风格相近,还有另一个原因。张氏家族本就是沙州的汉人大地主集团,在吐蕃统治时期起到协助吐蕃统治的作用,故而前后政权的更迭其实对建造石窟和佛事活动影响甚微。正如关友惠先生所说:“石窟的施主还是那些施主,画工还是那些画工。”[9]中唐和晚唐的石窟艺术是一脉相承的,却与初唐和盛唐有了明显的转变。中唐和晚唐藻井不再与中原艺术同步,而是向具有区域和民族特色的方向转变。敦煌藻井井心繁复华美的宝相花纹不再一枝独秀,呈急转直下之势,其地位立刻被吐蕃民族偏爱的花中新贵——茶花纹和佛教经典的花中元老——莲花纹所取代。绚丽的色彩和宏大的布局,也逐渐平缓柔和,向着清新典雅、庄严神圣的风格发展,这是中原文化、中原佛教的影响力在中晚唐的敦煌地区日渐式微的结果,也是在经济实力和文化交流等方面远不如盛唐的情况下进行石窟营造,其在形制和装饰上必然粗疏和单调的结果。但也因此,中晚唐藻井形成了富有自我特色和时代精神的作品,和谐朴素,具有整体感,风格十分统一,色调严整。正如欧阳琳先生认为中晚唐图案虽不及初唐、盛唐那样绚丽灿烂、华丽丰富,但格调清新,也具有自身的特点。

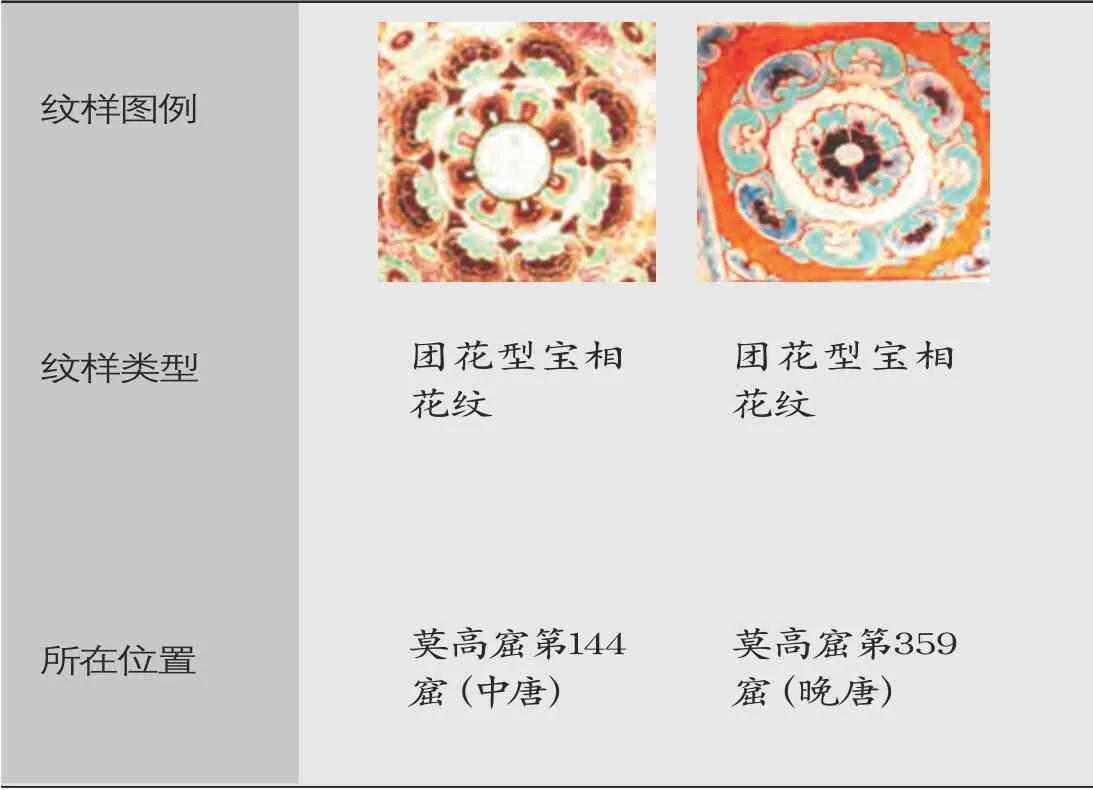

3.2 衰落隐退的宝相花纹

安史之乱不仅是唐帝国国运的转折点,它还粉碎了工艺美术旧格局的根基,催化了新风范的确立。[10]由于中晚唐敦煌地区与中原唐王朝的交通、经济、文化、宗教的割裂,宝相花纹在敦煌藻井井心中断崖式迅速降温。井心装饰开始大范围使用象征佛教的莲花纹和吐蕃人喜爱的茶花纹。吐蕃佛教在“顿渐之争”后受印度佛教影响更深,与中原佛教世俗化的发展愈来愈远,敦煌则受到了吐蕃佛教神圣性转变的影响,这是敦煌莲花纹得以强势回归的深层原因。中晚唐敦煌藻井井心形成两种较为主流的莲花纹样式——平瓣莲花纹和卷瓣莲花纹。平瓣莲花纹承袭北朝至隋中心莲花纹风格明显,花形简洁,花瓣平展伸直,顶端圆润或微尖,单层无裂。卷瓣莲花纹属较为新颖的创作。卷瓣莲花外围呈正圆形,回卷瓣片有八瓣十瓣不等,呈现一朵欲绽半绽的花蕾形态,花心有各种各样的禽兽纹,这也是中唐藻井绘饰最多的一种井心花卉纹。卷瓣莲花纹与宝相花纹相比结构简易,风格清爽,手法扁平,更具现代感。而茶花纹作为藻井井心主体装饰更是前所未有的新样式,盛唐时期,茶花纹脱胎于百花草纹样。爽朗清新的茶花纹深受吐蕃民族的喜爱,中唐时茶花纹日臻成熟,自成景象,应用十分广泛,四壁边饰、佛龛平、背光、藻井俯拾皆是。茶花纹藻井的井心内有六朵或八朵单体茶花在缠枝的串联下组合为大花圈,花间再绘石榴、侧面的小莲花、小叶。茶花纹藻井的盛行,与吐蕃人豪放粗犷的审美趣味相关联。

中唐藻井“井心—边饰—垂幔”三层结构的比例与其填充的纹样内容和形式均有所变化,井心发展打断了盛唐向小而深的趋势,变得大小适中,晚唐时又稍有变小,但总体上视觉更显平缓。中唐时较为的典型藻井是茶花纹藻井、莲花纹藻井、宝相花纹藻井三种,这几种藻井样式的布局基本一致,边饰和垂幔也大体相同,仅在于藻井主题,即井心纹样的区别。井心不同花卉的花心中常见置入各类瑞兽,如三兔、狮子、迦陵频伽等。此时的宝相花纹结构也不再严谨,而是趋于松散;花瓣不在繁密,而是层色变少;画幅不再撑满井心,而是出现留白;色彩不再华美,而是趋于清秀,整体呈现弃繁从简、弃艳从雅的局面,盛唐时宏大的面貌不复存在,呈现团花状且少层、花瓣的形态,如莫高窟第114窟。另外,中唐开始边饰小宝相花纹也出现退热,人们更偏好卷草纹和几何边饰。

晚唐时,宝相花纹进一步衰落,在井心位置可谓凤毛麟角。此时藻井主要为莲花纹藻井和佛像藻井两类。晚唐莲花纹藻井基本延续中唐,色彩素朴,造型简略,充满庄严肃穆之感。佛像藻井是以佛、菩萨说法为主题的藻井,这种类型的藻井宗教需求大于装饰美观。晚唐时垂幔纹装饰比重增大,幔、带、璎珞、彩铃的元素细节更丰富,装饰华丽。晚唐以后,藻井井心的宝相花纹基本消失[11]。至此,宝相花纹这一横跨全唐的纹样在敦煌藻井艺术发展的舞台上圆满落幕(表3)。

表3 中晚唐藻井井心宝相花纹

4 结语

《祖先与永恒》一书中写道:“一种称之为“纹样”的图案,在长期内被用于表现支撑古代与中国人理解世界的观念体系。”纹样作为文化的衣裳,折射出某一群体对相关联的时空世界的完整认知。纵览唐代敦煌藻井井心宝相花纹,我们能清晰看到其形成、辉煌和隐退与唐代敦煌地区的政治环境、经济水准、宗教文化等方面息息相关。初唐时,敦煌文化与中原文化发展同步,欣欣向荣,初唐匠人豪迈革新,勇于将中原与西域、传统与当代、世俗与神圣、理想与现实进行创新与融合,以莲为基,造就唐代经典的宝相花纹,打破了十六国北朝以来敦煌藻井被中心大莲花垄断的局面,呈现出敦煌石窟艺术爽朗明快的新面貌和吐故纳新的新风格。唐代文化既有中外文化融合、物态变迁的时代特征,又有继承古老传统以通变求新的民族特质。这种特质在初唐阶段的宝相花纹上得到体现。盛唐是敦煌藻井宝相花纹的第二的阶段,此时的宝相花纹师法自然,完全跳脱宗教场域,从自然和生活中汲取艺术养分,以大胆的想象、严谨的结构、繁缛的线条、热烈的色彩、宏大的布局、高超的技法,将敦煌石窟艺术推到前无古人,后无来者的巅峰之境。尽态极妍、成熟缤纷的宝相花纹也正如盛唐之气象,恢宏、富丽、华贵,独领风骚。中晚唐时期是敦煌藻井井心宝相花纹的衰败阶段。吐蕃占领敦煌后,洋溢着世俗欢娱的宝相花纹被回归神圣的莲花纹和有地方特色的茶花纹迅速取代,这一阶段的宝相花纹已显颓势,其结构松散、色彩平和、层次简略,透出清新淡雅的气息。晚唐后宝相花纹在敦煌藻井井心内基本消亡。唐代敦煌藻井井心宝相花纹历经初唐、盛唐和中晚唐三个阶段的渐次演进,从探索的兴勃期到辉煌的成熟期再到衰落的隐退期,折射出中国纹样艺术传承有序、贯通东西、继往开来的特征,亦可窥探出敦煌艺术背后所承载的一个自由勾连、丰富庞大的多元文化网络。