明代中晚期传统绘画与城市文化空间形制研究

2022-12-10万海露

■王 琰,杜 异,万海露

(1.清华大学美术学院,北京 100084;2.广西机电职业技术学院,广西南宁 530007)

我国明代中晚期传统绘画艺术和城市文化空间形制有着一定意义上的文化秩序,城市文化空间实际上是空间的文化,是一种秩序建立的过程。本文将呈现出艺术、空间、文化的现实关系问题,通过对传统绘画与图像学历史遗存的关系、传统绘画空间形制下的图像叙事与模式、城市文化下民众游乐与狂欢的视觉元素三方面进行符号与认知的建构。

1 传统绘画与图像学历史遗存的关系问题

自明立都以来,经历了从南京到北京迁都的过程。南京城曾是我国历史上东南地区最大的历史名城。从公元三世纪初到六世纪末,先后有六个王朝在这里建都。自公元十四世纪六十年代明朝建立后定都于南京,明成祖迁都北京以后南京仍作为陪都存在,南京城仍为重要的政治中心、农业中心、手工业中心,南京城的商品经济一度繁荣发展。明代中叶以后,南京城已发展成为重要的商业城市,同时也是重要的文化名城[1]。

《南都繁会图卷》一图能清晰地展现当时南京城市文化繁荣的过去。从传统绘画角度来看,明代中晚期是以文人画和风俗画为主导,不断追求中国传统绘画的审美艺术。明代中晚期的绘画所涉及的范围不仅局限于江南文人的书房,也逐渐扩大到更加广阔的图像领域,如传统壁画、陶艺、建筑形制等内容。在庞大的图像领域里,明代绘画不仅为了绘制传统的视觉艺术形象,也根据城市文化的特色讲述了文人阶层的民间故事。在明代绘画的特殊语境中,“图”是一个比“画”更加宽泛的概念,它可以泛指一切绘有形状的图形。从实用书中的示意图到文学书籍中绘有故事情节和山水风景的插图,都可以算作“图”的范围[2]。从叙事到诗意,从艺术形态到时代缩影,自然会讨论到绘画的艺术性问题。如果明代绘画注重对图画中非叙事因素的表现与描绘,那么视觉艺术性便无法深入研究。所以,视觉文化的重要性在明代已经达到了一个前所未有的高度,不仅仅讲述图画,更多是对叙事性的表述。

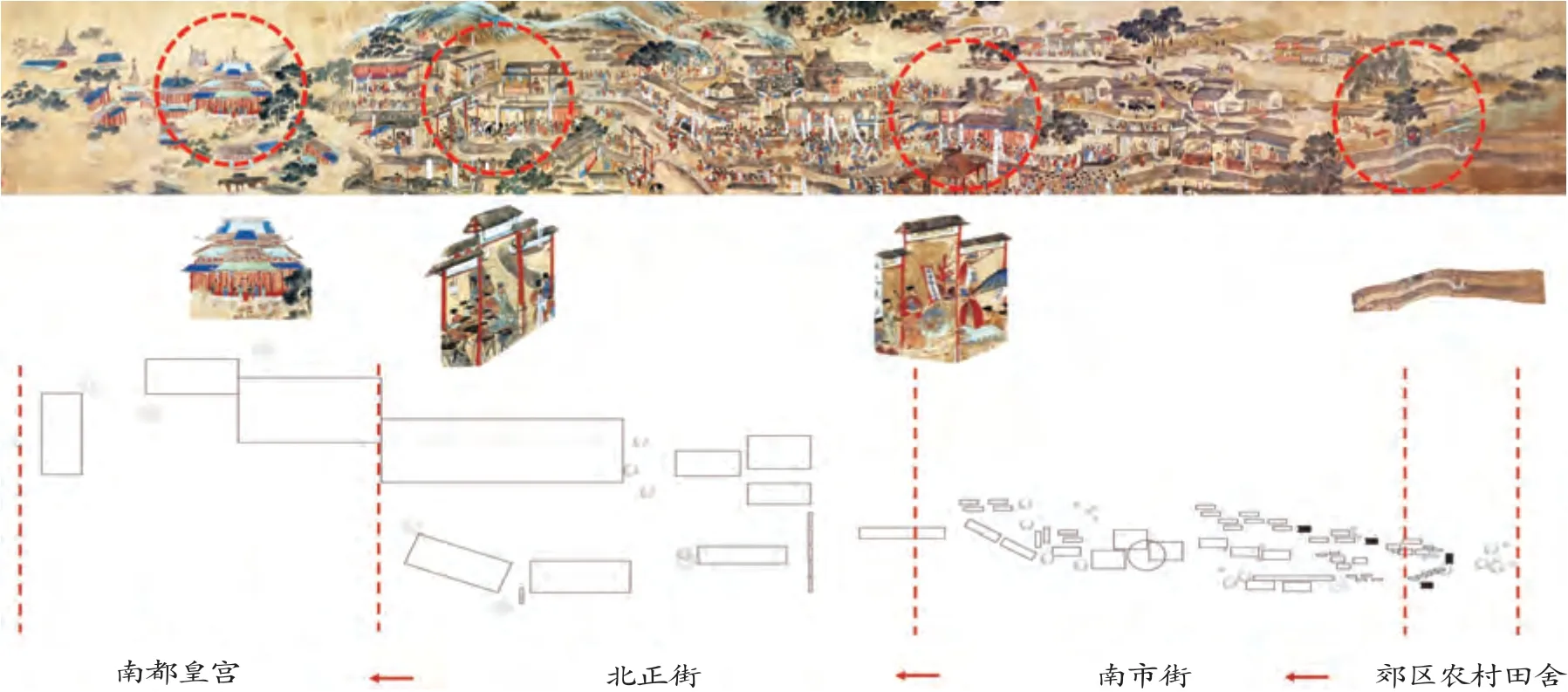

■图1《南都繁会图卷》的空间形制

■图2《南都繁会图卷》的空间形制

从图像研究的领域来看,图像空间与现代图像学(Iconography)与视觉艺术、实践探索关系紧密。现代意义的图像学起源于十九世纪符号学及艺术史学家欧文·帕诺夫斯基(Erwin Panofsky)的艺术创作研究方法[3]。1939年《图像学研究》的正式出版,标志着图像学脱离学术研究的辅助地位正式成为艺术史研究方法,并奠定了现代图像学的开端[4]。直到1990年西方的图像学领域已经成为非常成熟且独立的学科,成为国际艺术史研究中一种全新的艺术史和艺术学研究方法。其中,帕诺夫斯基运用图像志的三层次解释方法论去理解图像的艺术、历史和文化脉络,分别对应着风格史、类型史、文化象征史[5],说到底是一种历史重构的图像学。第一个层次是第一性或自然主题的前图像志描述(preiconography description),通过某个文化圈子里共有的实际经验去了解自然对象和事件,在风格史的基础上对不同历史条件下的艺术形式的对象和事件进行正确解读;第二个层次是第二性或程式主题的图像志分析,通过约定俗成如图像、故事、寓意等表现性的象征性对象题材,以及艺术的特定主题、概念方法进行把握与分析;第三个层次是内容和意义的图像学深层次分析,是将艺术作品进行深层次解读,反映不同历史条件下通过特定主题和概念表现人类心灵与思想性的基本倾向性认知。其实,对本文明代中晚期传统绘画的《南都繁会图卷》图像解读上而言,是希望从第三个层次出发,能够将图像视觉元素和抽象概念转化为当代视觉化形象的象征性进行参考。米切尔曾认为在视觉艺术研究中的形象无处不在,形象是一个大家族,其中包括精神与物质、心理的外部与内部表现,并通过思想观念进行传达[6]。《南都繁会图卷》虽然是在明代中晚期历史条件下对视觉元素传统对象解读,但更重要的是找到了对绘画艺术中所表现的当时历史条件下的城市文化思想观念和文化形态的理解内容。

2 传统绘画空间形制下的图像叙事与模式

所谓的“空间形制”是指在一定范围内的建筑、景观和空间活动受到气候、文化和习俗等方面的影响呈现出的某些稳定的结构关系,也可以称为一种文化形态方面的模式结构[7]。所以,画面空间的叙事内容与空间形制在绘画艺术中也呈现出某种特殊的稳定结构和文化模式。《南都繁会图卷》现藏于中国国家博物馆,整幅绘画艺术作品为绢本,设色,纵44厘米,横350厘米,是一幅呈现中国明代中晚期南京城城市商业繁荣的场景生活写实类绘画艺术作品。它体现了我国明代中晚期的绘画现实主义传统,为今人研究明代南京城市文化生活面貌提供了丰富且具体的图像资料,因而具有相当重要的历史与艺术价值,故有“南京《清明上河图》”之美誉[8]。我国古代关于描述明代南京城市文化特色的造型艺术绘画图像资料并不多,无疑作为中国传统绘画造型艺术的《南都繁会图卷》便成为记录明代城市文化、见证城市历史发展的重要艺术史料。

《南都繁会图卷》中关于南京城市文化空间形制与视觉符号基本上可以代表明代中晚期城市的特色与精神内涵,具有时代特色和地域特色。整幅画卷生动地描绘了明代中晚期南京城市政治、经济、文化、社会各种繁荣景象与现实生活,并呈现出城市文化空间叙事内容和空间形制紧密相连的关系。首先是《南都繁会图卷》画卷的题署和尾署分别写有“明人画南都繁会景物图卷”11个字、“实父仇英制”5个字(图1)。学界普遍认为该幅画卷是由明代仇英所制。仇英,字实父,号十洲,太仓(今属江苏)人,为工匠出身,后来跟随周臣学画,擅画人物,尤工仕女、山水、花鸟、善水墨、白描等。当时称誉其画为“周昉复起,亦未能过”,并受到当时文坛艺苑名流的大力推崇,且与文徵明、沈周、唐寅并称为“明四家”[9]。本画卷除了题署和尾署部分外,画面空间叙事内容描绘了1000多个人物职业、建筑30多栋、109个商店牌匾招幌、群山河流4处、桥梁5座、街市2类、民间习俗活动多种。在具体绘画叙事内容上,《南都繁会图卷》从右到左画卷依次铺开可以一共分为三个单元空间形制展开描述:郊区农田村舍、街市(南市街、北市街)、南都皇宫。由郊区农田村舍田园风光起始,经过热闹的南北街市,直至官府和皇宫内苑结束,这也是在二维的画卷上对时间与空间进行重组的内容(图2)。画卷的空间叙事内容与空间形制单元一一对应,并依据城市市民文化活动行为、建筑景观元素、商业活动等内容形成空间划分。

■图3《南都繁会图卷》第一单元郊区农田村舍空间形制图

■图4《南都繁会图卷》第二单元南北街市空间形制

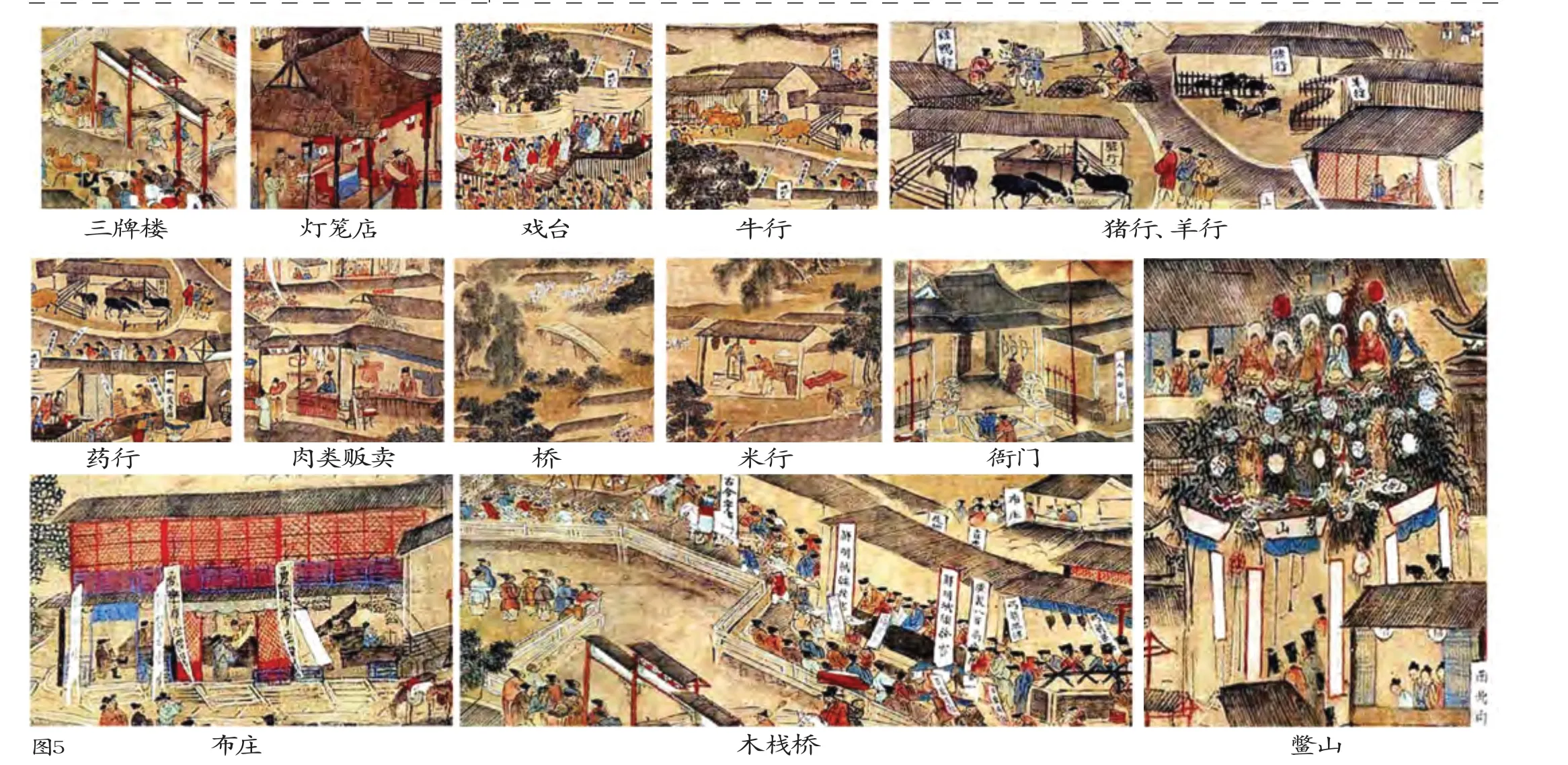

■图5《南都繁会图卷》的视觉元素

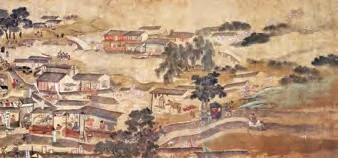

第一单元的空间形制是郊区农田村舍(图3)。这里呈现了春意盎然的明代乡村生活,在绿树成荫和桃花盛开的时节,农民们欢声笑语辛苦劳作。在通往第二段空间形制的乡间官道上,有士兵巡察、高官做轿,尽显生活的乐趣。第二单元的空间形制是街市(图4)。画面中一条纵向河道穿街而过,一座三孔石桥,桥右为南市街,桥左为北市街。“南北街市”是图卷描绘的中心与重点,从右到左依次是南市街、北市街,这两处是画面最为繁华热闹的地方。其中街巷纵横交错,建筑鳞次栉比,人流熙熙攘攘。街市上竖立着四通牌坊,从右到左依次是南市街、北市街、绣衮,最左侧的一处牌坊所书内容已不可辨。画面中最引人注目的是满街之上的风俗活动,有如踩高跷、烟火水嬉、舞龙戏狮等表演。还有一系列的视觉元素,如牌楼、灯笼店、戏台、药行、布庄、鳌山灯、龙舟画舫、渔船、牛行、猪行、羊行等(图5)。过了北市街的牌坊,人流逐渐减少,该地方有一处官衙,显得尤为庄重。第三单元的空间形制是南都皇宫(图6)。城墙内部殿宇楼阁金碧辉煌,巍峨的皇宫在雾霭中若隐若现,仅有几位手持仪仗的内侍站立着。至此,整幅画卷描绘完毕。

3 城市文化下民众游乐与狂欢的视觉元素

《南都繁会图卷》中展现了市民生活与城市文化空间的交汇,也将时间和空间汇聚为多个特定的节点。画面中出现了几个不同层次的视觉元素:第一,卷首出现了耕种、农忙等场景,暗示此时为中国历史上的早春时节;第二,画面的主体是中国历史上中最为隆重的中国古代节庆“上元节”(即中国传统农历正月十五日元宵节,又名上元节或灯节);第三,画面的边角处还有“赛龙舟”元素的端午节(农历五月初五)与“登高”元素的重阳节(农历九月初九)等中国传统节庆活动的场景。画卷展开后发现这是时间和空间的结合,呈现出图像与空间关系的共时性与历时性特征。整幅画面将中国历史上“点、线、面”视觉元素内容分布在画面上,成为图像叙事组织的内在结构。在民俗学家看来,中国传统节庆下的民间活动不外乎可以分为三个层面,即物质的、精神的、心态的[10]。这些民间活动构成了当时历史条件下民众游乐与狂欢的视觉元素符号特征。

■图6《南都繁会图卷》第三单元南都皇宫空间形制

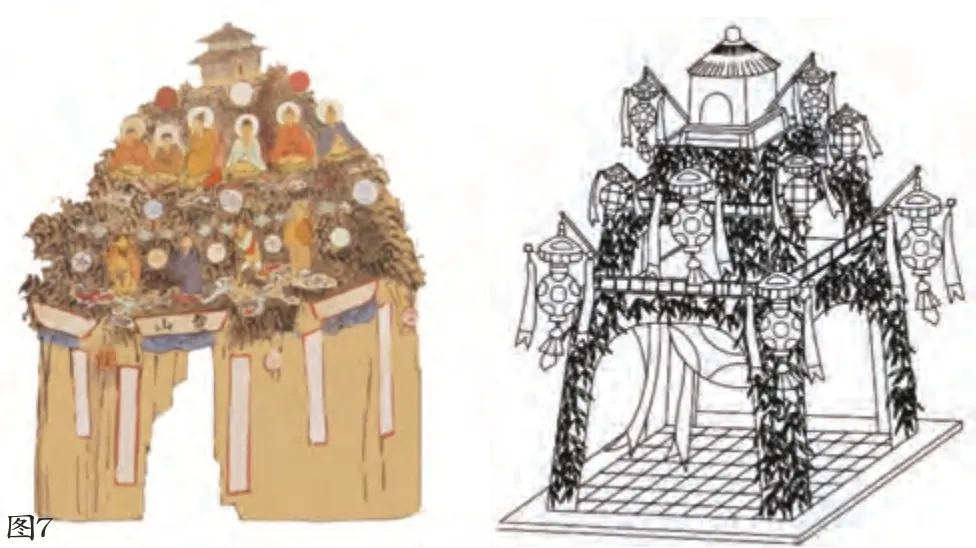

■图7《南都繁会图卷》中的鳌山灯形式

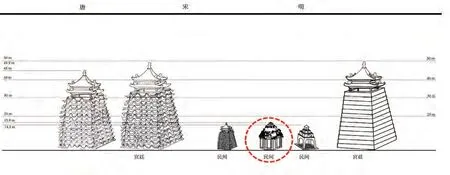

其中,以《南都繁会图卷》画面中的上元节为例,可以看到岁时祭祀仪式、鳌山灯、传统民俗等与城市文化和市民生活相互衬托的视觉元素。其中上元节可以被称为是具有宗教祭祀类节庆、纪念性节庆、社会娱乐类节庆,充分展现了明代中晚期城市的特色。一是从传统岁时祭祀仪式中看,市民通过传统节庆“上元节”达到自娱狂欢的目的。西汉时期汉武帝刘彻在正月上辛夜的甘泉宫举办祭祀太一神活动,灯成为主要祭祀内容。东汉汉明帝刘庄为推崇佛法下令正月十五举行燃灯礼佛仪式,表达对佛教的虔诚与对生活的美好祈盼。他们运用传统的照明手段,试图通过自己的生活经验及有限的思维去理解日常遇见的生活问题,于是在岁时的观念中便有了佛教、道教的原始宗教的性质。隋朝以后,尤其是隋炀帝时期的奢靡之风渐盛,从而促进了夜晚彩灯照明的发展。隋炀帝有诗《正月十五于通衢建灯夜南楼诗》“法轮天上转,梵声天上来。灯树千光照,花焰七枝开。月影凝流水,春风含夜梅。幡动黄金地,钟发琉璃台。”且在当时东都洛阳“每岁正月,万国来朝,留至十五日,于端门外,建国门内,绵亘八里,列为戏场”[11-12],说明场面之宏大。人们将与天时对应的时间点视为神秘的节点,用狂欢活动进行祭祀,来愉悦天神和襄助人事。二是从画面中与上元节相关的光景观元素“鳌山灯”来看,有着与神佛、天时、祭祀相关的内容。自明代永乐年间开始,午门城楼之上张灯结彩,午门之外摆设千百盏彩灯堆叠的鳌山灯火,形状有如传说中的巨鳌形象,俗谓之“鳌山”[13]。鳌山灯在上元节期间最为著名,鳌山原为神话中的五座海上仙山,天帝为了使之稳定,就派出十五只巨鳌用头顶住这五座山,从此这五座山才稳定地立于海中[14],鳌山灯的来源便是神话中的巨鳌形象(图7)。“鳌山”从唐代便已经出现,且体型巨大,可以达到45米高。然而宋代宫廷内部出现的鳌山灯可达50米高,民间仿照宫廷形制体积却缩小很多,高度可达15.9米(图8)[15-16]。到了明代宫廷内部的鳌山灯基本变化不大,但民间却出现具有装饰性、寓意性的鳌山灯,并通过八仙、佛陀、人偶、灯笼、松柏叶、彩带等组合而成(图9-图10)。在明代都城里每逢上元灯节,便有以巨鳌承载高大山体造型的灯组,用鳌山灯的形象来寓意国家社稷的长治久安。《南都繁会图卷》中的鳌山灯不仅记录着不同结构的视觉元素组成,也构建了明代南京城上元节期间光文化视觉景观[17]。三是从传统民俗活动来看,上元节成为普通民众游乐与狂欢,释放自我情感的渠道。除了上元节期间的宗教祭祀类节庆和纪念性节庆类的鳌山灯元素,还有民间自娱自乐的民俗活动。鳌山灯山前常常伴有歌舞表演、戏曲展示、舞龙舞狮、踩高跷、传统庙会等活动。除此之外,还有许多商户在集市之间买卖商品。画面中对城市肌理、城市透视关系并不在意,它只描绘了街道与沿街商铺,省略了其他住宅房舍,更多的是表达一种平凡人的简单生活[18-19]。画家将情绪和绘画的视点均匀散开,与画中人一起分享着日常南京城生活的简单快乐,这也是一张平民的快感地图,更是南京城的文化特色表达[20]。

■图8 中国历史上不同朝代鳌山灯的形制大小对比

■图9 《南都繁会图卷》中鳌山灯的视觉元素

■图10 《南都繁会图卷》中鳌山灯的组成架构

4 结语

《南都繁会图卷》重点描述的是繁华的南街市和北街市,为当今东起南京中华路,西至莫愁路,南及升州路,北抵建邺路这一范围。研究大多数图像资料基本上可以跟古文献资料对应上,但画卷描述的不是一幅实测的金陵历史建筑轴测图,而是通过艺术作品反映历史社会与现实生活。图卷中的街市布局及建筑空间形制与实际情况并不完全一致,如南市街、北市街、评事街等街巷,并不像图卷所绘那样前后连续,北侧的河流与山川亦非如图绘般居于远地。这些差异是作者源于生活的艺术创作,是作为艺术家的自我判断与总结,表述的是历史文化与社会现实,亦是一种创造城市文化的过程。中国最早提出“文化”一词来自《周易·贲卦》:“观乎人文,以化成天下”,可见文化是观乎人文的存在形式。当今大多数研究学者长期以来都认为历史社会与历史文化是互动的主体,并直接影响的文化的产生,甚至文化也会因为社会与历史形塑和引导人的行为。中国的传统绘画包括古代手工艺人的作品,包括城市景观、城市建筑、城市园林、陶瓷、礼乐等一系列器物的表达,这是创造文化秩序的意义,也是通过实践意义建立主体与客体、感性与理性的认识。《南都繁会图卷》作为明代中晚期的传统绘画,不仅是城市文化一种秩序创造的存在,也是表达内在精神和器物制造者、使用者、消费者之间关系的存在方式,更是一种反映社会现实的传承意义。所以,研究中国传统绘画与历史绘画元素对当代社会现实具有重要的文化意义。研究《南都繁会图卷》的传统绘画历史和城市文化的表达,是为了进一步了解历史、传承历史,而不是为了找寻真相或者真实性。我们正在为找到中国传统价值观的文化秩序而努力,并努力将这种秩序纳入到当代的社会现实生活中去讨论。