毛泽东之逆境诗词遒劲领风骚

2022-12-09卓人政

卓人政

在毛泽东辉煌的政治生涯里,曾遭受过传奇的“三落三起”之命运。而诗人毛泽东以其崇高壮美的革命理想、遒劲豪迈的创造力量、豪华精美的韵调辞采,形成风格绝殊的诗词之美,可谓古今独步。而在他“三落”逆境中曾赋词5首,词中心纳万境,浸透着深沉的寓意,真切的感怀,充盈的激情。惟其如此,毛泽东诗词才更具沧桑,更显豪兴徜徉,耐人寻味。

“一落”:被“开除中央临时政治局候补委员”,赋词称“我自岿然不动”寄托弥坚的信念

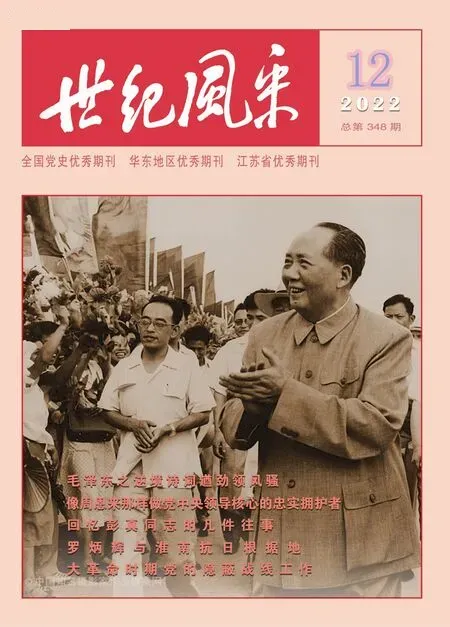

1929年,毛泽东(右二)与陈毅(右一)、谭政(右三)、朱良才(左一)在闽西龙岩

大革命失败后,中国共产党处在生死存亡的关头。为了挽救革命,1927年8月1日中国共产党领导了南昌起义。8月7日中共中央在湖北汉口召开了紧急会议,总结大革命失败的教训,确定了实行土地革命和武装起义的方针。会上,中国共产党创始人之一的毛泽东当选为中央临时政治局候补委员。会后,中央派他为特派员与彭公达一起回湖南改组省委,领导湘赣边界秋收起义。

9月9日,秋收起义爆发,起义的主要目标是夺取长沙,但由于力量悬殊,起义失败,5000余人的部队仅剩下2000余人。为保存有生力量,毛泽东于9月21日率

领起义部队统编的工农革命军第一军第一师,由文家市转向敌人统治力量薄弱的井冈山寻求落脚点。但中共中央却认为他停止长沙暴动,是“放任工农革命军退走”,是“临阵脱逃”。于是11月主持中央工作的瞿秋白在上海召开的临时政治局扩大会议上,指责中共湖南省委在秋收起义中“完全背离了中央政策,作为事实上的湖南省委的中心,毛同志应负严重责任,应予开除中央临时政治局候补委员”。由于地处偏僻,交通闭塞,1928年3月上旬,中共湘南特委代表周鲁到井冈山,才传达临时政治局扩大会议精神,但把对毛泽东的处理误传为“开除党籍”,并撤消毛泽东为书记的中共秋收起义前敌委员会,改组为“不管地方,只管军事”的师党委,何挺颖任书记,毛泽东任师长,从而成为“党外人士”。

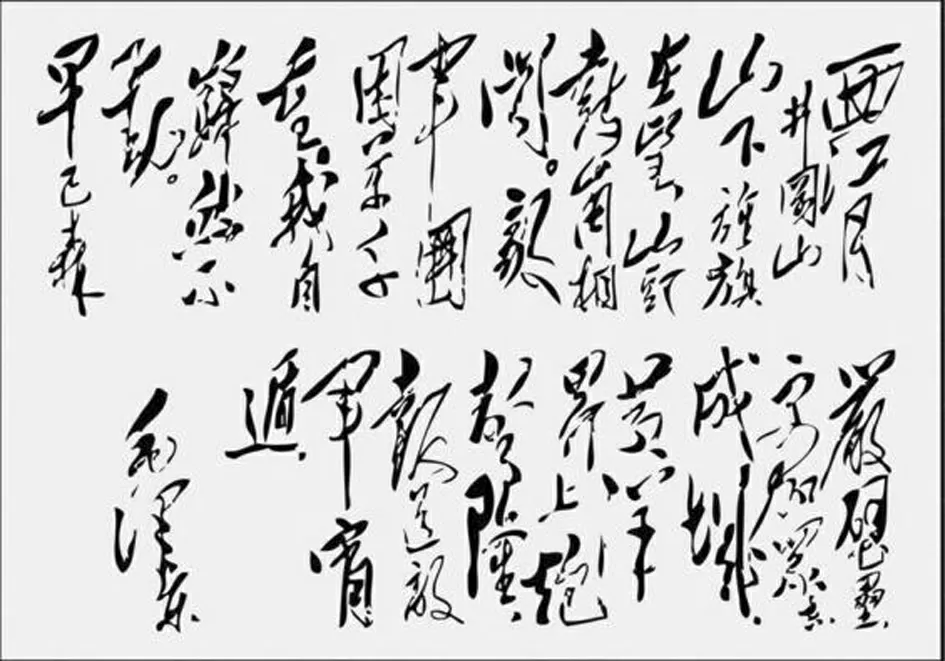

《西江月·井冈山》手迹

4月下旬,朱德、陈毅率领保存下来的南昌起义火种及湘南起义部队一万余人上井冈山,与毛泽东领导的部队会师,才澄清了“开除毛泽东党籍”的误传,建立了中国工农革命军(5月25日改为红军)第四军,朱德任军长,毛泽东任党代表。

后中共中央认识到毛泽东在国民党政权统治比较薄弱的农村发展武装斗争是正确的,故于6月4日复信朱德、毛泽东等,指示:“中央认为有前敌委员会组织之必要,以毛泽东为书记。”前委统辖红四军军事委员会和湘赣边界特委。但该信于11月2日才转到井冈山。11月6日,中共湘赣边界特委召开扩大会议,讨论贯彻中央指示信。会上,决定重新成立中共红四军前敌委员会,毛泽东才又任书记。

毛泽东之“一落”从1927年11月“开除中央临时政治局候补委员”,后被取消中共红四军前委书记至1928年11月复任书记,历时一年,属于半靠边站。在逆境中,毛泽东赋词《西江月·井冈山》。

朱毛会师后,蒋介石为了“剿灭”红军,其中于1928年7月令湘军第八军军长吴尚部3个团在江西滇军王均第三军1个团的策应下,向井冈山发动“会剿”。为打破敌人“会剿”,朱德、陈毅避实击虚,率领红军主力二十八、二十九团向茶陵、酃县进攻,迫使犯敌慌忙回援茶陵。这时留守井冈山的仅剩三十一团的一营两个连,8月30日敌人乘机纠集4个团向红军在井冈山五大哨口之一、最关键的北大门黄洋界哨口进攻。双方力量虽悬殊,但红军在团长朱云卿、党代表何挺颖的率领下,发动群众凭险抵抗,红军战士们抬出从南昌起义一路转战带上井冈山仅有的一门迫击炮及3发炮弹投入战斗,打击敌指挥阵地。敌忽然听到炮声,以为朱德率红四军主力回到井冈山,随即撤逃。这次战斗共消灭敌军200多人,取得了黄洋界战斗的胜利。

20多天后,已被“开除党籍”的毛泽东回到井冈山,得知红军以不足1个营的兵力打退了敌人4个团的进攻后,心潮澎湃,便写下了《西江月·井冈山》:

山下旌旗在望,

山头鼓角相闻。

敌军围困万千重,

我自岿然不动。

早已森严壁垒,

更加众志成城。

黄洋界上炮声隆,

报道敌军宵遁。

第一次面对逆境,毛泽东感到委屈、困惑,但他矢志不移。这首词所写的是发生在黄洋界狭小地域历时一天的小战斗,围绕“我自岿然不动”这一主旨,运用对比反衬的艺术手法,通过对黄洋界保卫战的生动、形象描述,小中见大,歌颂了红军战无不胜的英雄气概,充溢着革命乐观主义精神,表达了他任凭风吹浪打,“我自岿然不动”的坚定信念。毛泽东赋词《西江月·井冈山》两个月后,复出再任红四军前委书记。

“二落”:红四军内部意见分歧,落选前委书记,赋词称“但见黄花不用伤”表达砺志的心境

1928年11月6日,毛泽东重任前委书记。由于红军处于初创时期,不久红四军内部对如何带兵打仗、如何发展壮大红军,爆发了大争论。1929年1月,朱德、毛泽东率红军主力撤离井冈山后,为了应付险恶的局面,减少层次,提高决策能力,一度取消了军委,统由前敌委员会指挥。3月,携带中共六大文件的中央特派员刘安恭到红四军指导工作,他曾留学苏联,见过斯大林,又是中央代表,因此大家对他十分推崇。5月13日红四军一举攻克福建龙岩城后,毛泽东身任红四军前委书记、军党代表和军政治部主任等职,工作繁忙兼顾不过来,于是前委决定恢复已撤销的军委,指定刘安恭任临时军委书记兼军政治部主任。未料刘安恭上任后即决定限制前委的领导权:前委只讨论红四军行动问题,不管其他事。于是加剧了本已存在的争论。

5月底,毛泽东在福建永定县的湖雷主持召开了红四军前委会议。会上就党对军队领导的问题发生了激烈争论,焦点是红四军内是否仍要设立军委。刘安恭等要求成立军委,认为“既名四军,就要有军委”,指责前委“管的太多”,“权力太集中”,是“书记专政”。以毛泽东为代表的另一种意见则认为,“军队指挥需要集中而敏捷”,不必设立重叠的机构,主张撤销临时军委。结果使争论扩大起来。

6月8日,毛泽东在上杭县白砂召开了41人参加的前委扩大会议,继续讨论要不要设立军委和撤销临时军委的问题,两种不同意见尖锐对立。毛泽东关于“军委应该撤销,集中权力于前委”的主张遭到刘安恭的极力反对。毛泽东愤而提出辞职,表示不能担负这种不生不死的责任,让他离开前委,调换书记。为了维护毛泽东的领导地位,陈毅劝毛泽东不要辞职,建议撤销刘安恭临时军委书记和政治部主任职务。这一建议很快得到大部分前委成员的同意,会议以36票对5票的压倒多数通过了取消临时军委的决定。但党内争论的问题仍然未能得到解决。故毛泽东执意不肯收回辞职请求,陈毅只好代理前委书记。

6月22日,为解决红四军内发生的分歧和争论,红四军第七次代表大会在龙岩县城召开,由陈毅主持。会议否定了在前委之下再设立一个军委的意见,认为这确系机关重叠,毛泽东的正确主张占了上风。但会议认为,毛泽东是前委书记,对争论应多负些责任,给予党内“严重警告”处分。在选举红四军前委书记时,由中共中央指定的前委书记毛泽东竟未能当选,陈毅被选为书记,这让毛泽东思想上备受打击,导致大病一场。他第一次被迫离开了亲手创建的红军,于7月8日与爱人贺子珍到闽西特委所在地蛟洋指导地方工作。后又辗转到苏家坡等地隐居养病、读书,历时5个月。

红四军第七次代表大会后,陈毅将红四军党内争论的详情和“七大”情况写信报告了中共中央。随后,陈毅前往上海向中央详细汇报红四军的情况。政治局于1929年9月28日形成《中共中央给红四军前委的指示信》(即“九月来信”)交陈毅带回,以此来统一红四军前委的指导思想。

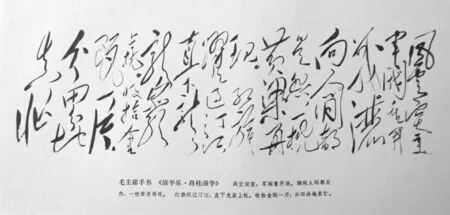

《清平乐·蒋桂战争》手迹

陈毅赶回红四军后,于11月18日在上杭官庄召开前委会议,传达中央“九月来信”,并做了解释和纠正工作。会议正式决定恢复毛泽东的前委书记职务。会后,陈毅派专人把中央“九月来信”送到蛟洋给毛泽东,并附上朱德和自己的一封信,促请毛泽东回前委工作。养病的毛泽东看过中央“九月来信”,又见朱德、陈毅披肝沥胆的信,顿觉大病痊愈,精神焕发。11月26日,毛泽东回到红四军。第三天,毛泽东即在长汀主持召开前委扩大会议,讨论了红四军的整顿计划,决定召开全军第九次代表大会,深入贯彻中央“九月来信”精神。12月,在红四军第九次党代会即“古田会议”上,毛泽东重新当选为前委书记。而1930年9月,毛泽东在中共六届三中全会上补选为政治局候补委员,这是他时隔两年十个月后,再次复职进入中共最高领导层。

毛泽东之“二落”于1929年6月被迫辞前委书记职至11月,历时半年。此间,毛泽东赋词两首,《清平乐·蒋桂战争》和《采桑子·重阳》。

1929年3月27日,蒋介石势力与桂系新军阀之间爆发蒋桂混战,后桂系军阀战败,李宗仁与白崇禧潜回广西以图东山再起。9月,红军击退国民党军发动的三省“会剿”以后,闽西根据地日益巩固。但是具有重要战略地位的上杭县城仍被国民党军卢新铭部盘踞。9月中旬,红四军前委决定集中兵力攻占上杭城。9月18日,朱德主持召开支队以上干部会议制定了攻城战术。第二天凌晨1时总攻开始,红军和地方赤卫队一万余人迅速投入战斗,卢新铭见势不妙,慌忙带领少数随从从南门浮桥遁逃,东西两城门被红军攻破。朱德亲自指挥二、三纵队攻打北门,经过一夜拼杀后突破城防,迅速打开北城门进入城内消灭残敌,红军攻克了400年来无人攻破的“铁上杭”。红四军展开了大规模的群众工作,帮助建立了县总工会、农会、工人纠察队、赤卫队等组织。随后红四军迅速分赴武平、永定、上杭三县,继续分兵发动群众,打土豪分田地,建立革命政权,扩大工农武装。毛泽东有感于闽西出现的前所未有的大好形势,赋词《清平乐·蒋桂战争》加以称道:

风云突变,

宁桂大开战。

洒向人间都是怨,

一枕黄粱再现。

红旗越过汀江,

直下龙岩上杭。

收拾张卢残部,

分田分地真忙。

1959年人民文学编辑部搜集到了这首词,题为《进军福建》,后毛泽东将题改为《清平乐·蒋桂战争》,词中“宁桂大开战”改为“军阀重开战”,“收拾张卢残部”(注:张,即张贞;卢,即卢新铭)改为“收拾金瓯一片”。这首词显著特点是成功地运用了对比,作者的褒贬爱憎表达得淋漓尽致,敌对双方是非优劣、兴衰成败,令读者一看便知。

1929年10月,毛泽东化名“杨主任”,到闽西养病。外界没有了毛泽东的消息。国民党趁机造谣称,“匪首毛泽东已死于肺结核病”。而毛泽东经过名医吴修山10多天的治疗,病情明显好转。10月11日,正值重阳节,住在上杭临江楼的毛泽东迎着深秋劲风,极目远眺,看到山野盛开的绽黄吐香的秋菊。此情此景,在逆境中的他不胜感慨,于是填词《采桑子·重阳》:

人生易老天难老,

岁岁重阳。

今又重阳,

但见黄花不用伤。

一年一度秋风劲,

不似春光,

胜似春光,

寥廓江天万里霜。

时隔33年后的1962年,毛泽东才将该词在《人民文学》5月号上发表,但把“但见黄花不用伤”一句改为“战地黄花分外香”。

毛泽东在这首词中没有一味缠绵在古代诗人失意后的悲秋、哀秋、伤秋之中,而看到的是分外香的黄花。他的吟唱也非“病中吟”,而是“壮士行”。虽然此时毛泽东已经离开了红四军的领导岗位,一开始就发出了“人生易老”的慨叹,但对易逝的人生并不悲观,反而赞美“秋风劲”,觉得他的秋天会“胜似春光”,活画出一幅宏阔江天万里的秋景,表现了他乐观、开阔的革命情怀,所以“但见黄花不用伤”。毛泽东从人生感悟落笔,摆脱了个人的荣辱得失,抒发了一个革命者的壮志情怀,创意新颖,高唱入云。毛泽东赋词《采桑子·重阳》一个月后,即重新当选中共红四军前委书记。

“三落”:成为“左”倾中央排斥打击的对象,赋词称“今朝更好看”意蕴警策发奋

毛泽东之“三落”最主要原因,是他同当时从苏联学习回来、对共产国际言听计从的一些中央负责人之间在以什么方式实现中国革命胜利问题上有根本分歧。尽管中央苏区不断壮大,但中央的意见仍相信革命的前途是像俄国十月革命那样以大城市为中心,实现革命的胜利。他们认为毛泽东是山沟里的土包子,鄙视毛泽东农村包围城市的战略思想。

1931年11月初,中共中央代表团在瑞金主持召开中央苏区第一次代表大会(赣南会议),毛泽东以中央局代理书记身份出席会议。中央代表指责古田会议决议确立的党对军队的绝对领导是“党包办一切”,严厉指责毛泽东开创的方针策略为“狭隘经验论”、“农民的落后思想”和“右倾”。会议后,开始排挤毛泽东对中央苏区红军的领导。

1932年10月6日,中共临时中央政治局常委会讨论苏区中央局的问题,强调对毛泽东应该做坚决的斗争,并提出毛泽东“可调回后方苏维埃工作”。会后,立即给苏区中央去电相告。几天后苏区中央局书记周恩来在宁都主持召开苏区中央局全体会议,贯彻执行临时中央的“左”倾冒险主义的进攻路线。有人认为,赣南会议批评毛泽东的“狭隘经验论”是远远不够的,必须提到反对“机会主义”的路线高度,对毛泽东进行了错误的批判和指责。周恩来在发言中不同意将毛泽东调回后方,坚持要毛泽东在前方助理或由毛泽东主持战争责任。会后,苏区中央局不顾朱德、王稼祥等人的反对,撤销了毛泽东红一方面军总政委职务,剥夺了军事领导职务。毛泽东去长汀福音医院养病。

1933年1月初,中共临时中央由上海迁到中央苏区。毛泽东则被遣送到位于瑞金东10余公里的东华山古庙休养。1934年1月中共召开六届五中全会,会议号召全党“集中火力反对主要危险的右倾机会主义”,错误地把毛泽东在土地问题上的一系列主张指责为“富农路线”。毛泽东虽然没有参加这次会议,但在会上被选为政治局委员。而接着在第二次中华苏维埃代表大会上,毛泽东却又被免去苏维埃中央人民委员会主席职务,由张闻天代替。但仍保留了中华苏维埃共和国主席职务,成为“摆设”。

从1931年11月到1934年的3年,正值毛泽东由“而立”步入“不惑”之年,他经历了党内斗争的风雨,遭受到“左”倾领导者的排斥、打击,被“孤立”坐了3年“冷板凳”。这也是毛泽东一生中最艰难的时候,亲属也受到株连。长期管文件的妻子贺子珍改当收发员。三弟毛泽覃一直挨批,要追查他的“反党活动”并以开除党籍相威胁。妻弟贺敏学被免去红二十四师代理师长职务。毛泽东很伤感地说:“他们整你们,是因为我。你们是受了我的牵累呀!”1960年12月25日,毛泽东曾回忆:“人没有压力是不会进步的。我就受过压,得过三次大的处分,被‘开除党籍’,撤掉过军职,不让我指挥军队,不让我参加党的领导工作。”1965年8月5日,毛泽东在接见一个外国共产党代表团时说:他们迷信国际路线,迷信打大城市,迷信外国的政治、军事、组织、文化的那一套政策。我们反对那一套过“左”的政策,可是我们被孤立。我这个菩萨,过去还灵,后来就不灵了。那时候,不但一个人也不上门,连一个鬼也不上门。我的任务是吃饭、睡觉和拉屎。还好,我的脑袋没有被砍掉。

但在中国革命面临生死存亡之际,历史再次选择了毛泽东。在王明“左”倾教条主义者错误指挥下,第五次反“围剿”失败,中央苏区丧失,中央主力红军被迫长征。途中部队损失惨重,军心动荡。军事失败加上毛泽东和王稼祥、张闻天的意见逐步统一,1935年1月攻占贵州遵义后,中共中央政治局召开了划时代的扩大会议。会上毛泽东被增选为常委,从而重新进入中央核心领导层,开始确立他在全党、全军的领导地位。

在遭受挫折时,毛泽东没有消沉:一是养病,二是积极从事中央苏维埃政府的工作,三是搞调查研究,四是攻读马克思、列宁著作,打下深厚的理论功底。在漫长的逆境中,赋词《菩萨蛮·大柏地》、《清平乐·会昌》。

《菩萨蛮·大柏地》创作于1933年夏。1929年1月,为了粉碎国民党反动派对井冈山根据地的“会剿”,“一落”后复岀的毛泽东与朱德、陈毅率领红四军主力二十八团、三十一团和军部特务营3600余人离开井冈山向赣南闽西进军。国民党独立第七师刘士毅则派两个旅兵力追击红军,企图全歼红军于赣南地区。红军曾在遂川、大余和寻乌等地与敌人激战,但均未能摆脱敌人尾追。2月10日红四军来到离瑞金县30余公里的北部山区大柏地,从麻子坳到杏坑是一条长10余里的狭长地带,两边峰峦叠嶂,山林茂密,沟底只有一条羊肠小道自南向北通往宁都,是开展伏击战的好阵地。毛泽东、朱德便抓住这一有利地形,在王家祠主持召开了排以上干部军事会议,部署战斗。会议决定三十一团和军部特务营沿麻子坳东侧山头设伏;二十八团三营占领西侧制高点,一营从右翼迂回敌后,截断敌人的退路,使整个阵地形成口袋状,二营则在敌人的来路上引诱敌人进入伏击圈并适时占领有利地形阻敌,掩护主力展开。第二天红军在大柏地歼刘士毅2个团,取得这次离开井冈山转战赣南以来首次重大胜利,并粉碎了敌人的“会剿”。1933年夏,“三落”中的毛泽东重临大柏地,回顾4年前率红军与敌激战的情景,触景生情,抚今追昔,写下词《菩萨蛮·大柏地》:

赤橙黄绿青蓝紫,

谁持彩练当空舞?

雨后复斜阳,

关山阵阵苍。

当年鏖战急,

弹洞前村壁,

装点此关山,

今朝更好看。

上半阕写当时大柏地风景,下半阕起首二句才点出此诗追忆的主题:当年的激战如今已成为烟云,只有雨后墙壁上还残留着一些弹洞。这些追忆立即为人们创造出一个新意境。因为在一般人的眼中弹洞点是不好看的东西,但在诗人眼里一切都是物随心喜,这些弹洞在夏日雨后的晴空里显得分外美丽。因为它展示了一种新风景,诗人在此也预感到一个新世界。以意境深邃的“今朝更好看”之豪情以明志发奋。

《清平乐·会昌》创作于1934年7月。1933年10月,蒋介石亲自指挥约100万国民党军队开始了对中央苏区的第五次“围剿”。当时“左”倾路线控制中央领导权,他们“御敌于国门之外”,否定了前几次反“围剿”采用的“游击战”和“运动战”。让装备简陋的几万红军与优势敌人打正规战、阵地战,结果红军人数急剧下降,眼看自己一手参与创立的根据地日益缩小,被剥夺军事指挥权,远离炮火硝烟的毛泽东那种无奈心境可想而知。此时正在中共粤赣省委所在地会昌进行调查研究和指导工作的他,在参加粤赣省委扩大会议期间,一天拂晓邀约省委几位干部登上会昌山。夏日的会昌山满目葱茏,生机勃勃,宏伟壮丽的江山引人遐想。毛泽东目睹眼前群山晨景,想到当前危急形势顿生感慨,回到文武坝住处即挥笔写下词《清平乐·会昌》:

东方欲晓,

莫道君行早。

踏遍青山人未老,

风景这边独好。

会昌城外高峰,

颠连直接东溟。

战士指看南粤,

更加郁郁葱葱。

“东方欲晓”,它预示了黑暗即将过去,曙光就在前面。“踏遍青山人未老”,表明人生要不断地探索不断地奋斗,永不言败,永不服老。下半阕说的是,要放眼全局,不要被困难所吓倒,要看到成绩,要看到光明,郁郁葱葱的大好美景将张开双臂迎接奋斗者。毛泽东在逆境中的博大的胸怀、宏伟的抱负和超凡的品格完全显露了出来,引发题外之旷达及远意!

1935年1月,毛泽东在遵义会议上第三次复出后,大展宏图,率领党和人民经14年的不懈探索和奋斗,建立了新中国,确立了中国共产党的执政地位和新中国在国际上的大国地位。

他在逆境中的泰然心态,是以顽强的斗争精神为支撑的,而不断斗争的胜利,又激发出他更加豪迈的乐观主义。“词如其人”,毛泽东在逆境中赋词的品格与人格相映生辉。

人生在世,谁都会遇到挫折。人的生命乐章的精彩之处,则在于顿挫。超越自然的奇迹多在对逆境的征服中出现。