基于药学监护手段对β-内酰胺类过敏患者使用该类药物的临床研究

2022-12-08王梦芝谢家隆吕慧许光俊

王梦芝,谢家隆,吕慧,许光俊

(1.东莞市长安医院药学部,广东 东莞 523843;2.东莞市人民医院药学部,广东 东莞 523000)

临床实践中,β-内酰胺类抗菌药物中青霉素类及头孢菌素类药物过敏患者都不考虑使用该类药物。指导原则[1]也规定了β-内酰胺类抗菌药物过敏患者过敏反应指征的管理,即对青霉素类药物、头孢菌素类药物有过敏史及青霉素过敏性休克者,不推荐使用β-内酰胺类抗菌药物,主要原因是担心此类药物交叉过敏。对于β-内酰胺类抗菌药物过敏的患者,大部分医务人员都会直接选氟喹诺酮类药物或碳青霉烯类药物。然而这种过度谨慎的选药策略在临床实践中常行不通,因为换成其他类型的抗菌药物,在临床抗感染治疗中可能会导致疗效不好、副作用增加、诱导耐药以及增加治疗费用等情况的产生[2]。

本研究旨在通过药学监护的手段,根据β-内酰胺类抗菌药物发生交叉过敏的机制,按拟定的原则选择侧链结构不同的青霉素类或头孢菌素类抗菌药物进行抗感染治疗,避免交叉过敏反应发生,为医务人员对可疑β-内酰胺类抗菌药物过敏的患者合理用药提供实践基础。

1 资料与方法

1.1 资料来源

收集2021年10月1日至2022年4月30日我院疑似出现β-内酰胺类抗菌药物过敏的患者,基于药学监护对其进行评估与治疗。104 例患者中4 例为患者认为既往有β-内酰胺类抗菌药物过敏反应史,经药师问诊后其实为既往药物的不良反应,再次使用β-内酰胺类抗菌药物也未出现过敏;余100 例均为β-内酰胺类抗菌药物过敏患者,经药师会诊后,选定抗感染方案,治疗过程中全程药学监护。100例中年龄8 个月~88 岁,平均年龄41.5 岁,男性40例,女性60 例,临床药物记录每例患者的基本信息、主要诊断、皮试的结果、在我院治疗期间所使用的抗菌药物以及不良反应等。鉴于本研究对患者存在一定的用药风险,研究经东莞市长安医院医学伦理委员会批准,且使用前告知患者并签署知情同意书。

1.2 方法

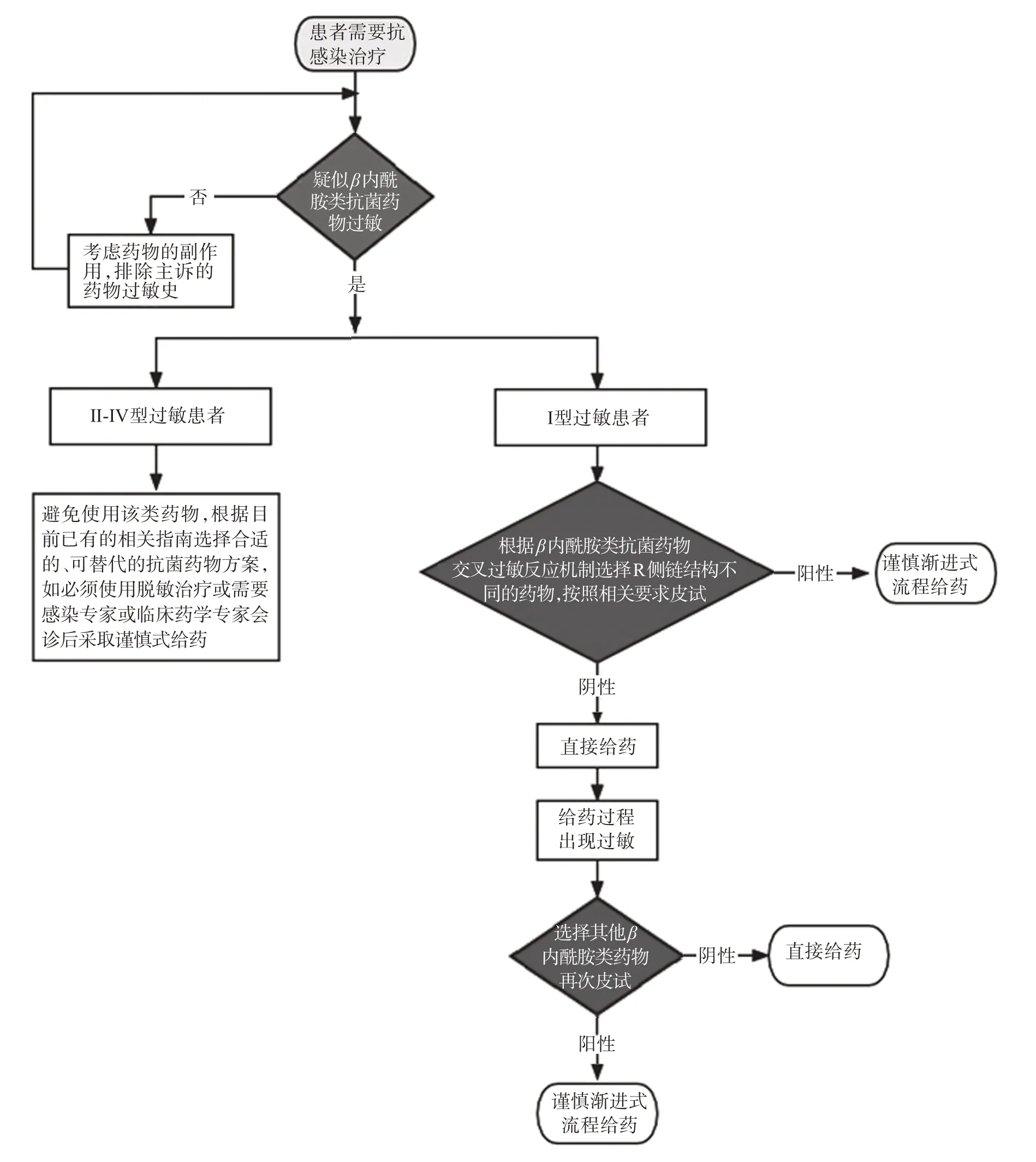

1.2.1 药学监护流程图 具体流程图见图1[3]。

图1 疑似β-内酰胺类抗菌药物过敏患者药学监护流程Figuer 1 Pharmaceutical monitoring process for patients with suspected β-lactam antibacterial drug allergy

1.2.2 区分药品不良反应和药物过敏反应 对疑似β-内酰胺类抗菌药物过敏患者临床考虑使用该类药物,临床药师对患者进行过敏史评估。如果考虑为药物副作用如呕吐、腹泻等非过敏反应,可排除主诉的药物过敏史;如果考虑为药物过敏反应,根据Gell-Coombs分类法进行分类,临床通常将青霉素和头孢菌素过敏反应分为:速发型过敏反应,由IgE 介导的过敏反应,包括荨麻疹,以及造成严重生命威胁的过敏性休克、支气管哮喘和喉头水肿等,多在1 h内出现;迟发型过敏反应,包括Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型过敏反应,通常发生于给药1 h之后或更长一点的时间。

1.2.3 皮试试验 规范化青霉素皮试试验:取浓度为500 u/mL的皮试液0.1 mL,作皮内注射成一皮丘(儿童注射0.02~0.03 mL);规范化头孢菌素皮试试验:必须使用原药配置皮试液,皮试液浓度为500 μg/mL,作皮内注射成小皮丘(儿童注射0.02~0.03 mL)。观察时间均为20 min,如果皮丘局部出现了红肿、与原来注射的皮丘相比,皮丘大小>3 mm 或原有皮丘的大小>1 cm,则表明为皮试试验阳性。

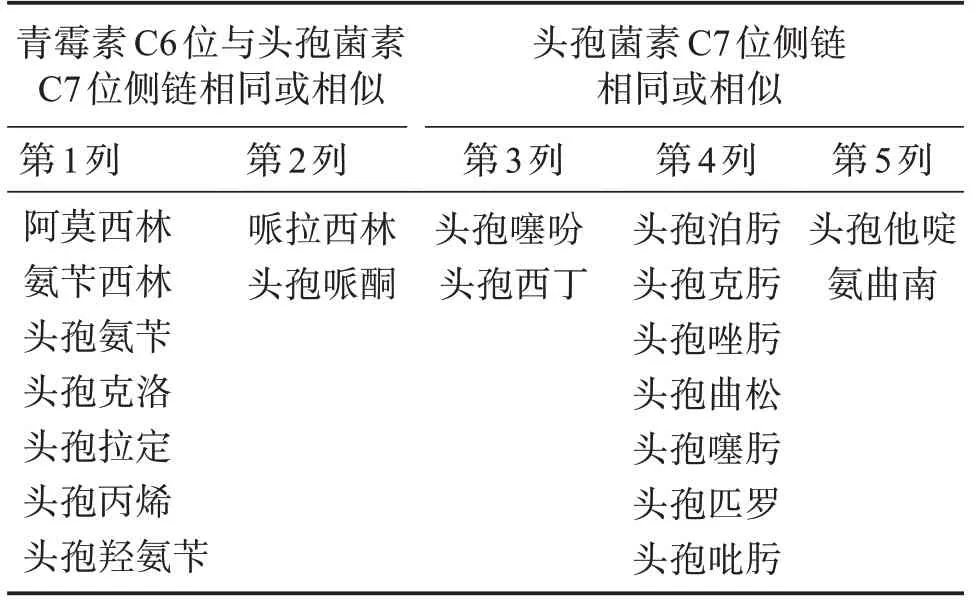

1.2.4 按照拟定的选药方法选择侧链结构不同的抗菌药物,避免交叉过敏 ①Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型及其他类型过敏患者选用非β-内酰胺类抗菌药物;②Ⅰ型过敏患者根据拟定的选药原则选择侧链结构不同的青霉素类或头孢菌素类药物,具体为针对I 型过敏患者拟定的选药原则为患者选择该类药物时避免选择侧链相似的同类药物。如患者发生阿莫西林(第一列)过敏,那么该患者就不能选择第1列具有相同或相似结构的其他β-内酰胺类药物,如氨苄西林、头孢氨苄、头孢克洛、头孢拉定、头孢丙烯和头孢羟氨苄,第2 列、第3 列、第4 列和第5 列依此类推。拟定的选药方法具体见表1。

表1 β-内酰胺类药物侧链相似性比较Table 1 Comparison of side chain similarity of β-lactam drugs

1.2.5 采用渐进式给药的说明和具体操作流程 使用前按照相关要求皮试,皮试阴性者,直接给药;皮试阳性者或给药过程出现过敏情况谨慎渐进式流程给药。因为β-内酰胺类抗菌药物是时间依赖型药物,延长给药时间,能提升疗效,所以渐进式流程给药符合β-内酰胺类抗菌药物的药代动力学。

口服给药流程为:最初给药的首次剂量为治疗剂量的10%,观察1 h 后给予剩余的90%治疗剂量。在口服给药的总过程中以及给药后应仔细观察,时间共达120 min,此外,至少应在给药开始后、1 h、2 h后观察患者的生命体征,次数应在3 次以上。静脉给药的流程为:首次剂量为治疗剂量的1%,此后在首次剂量给药后的30 min~1 h 内给予治疗剂量的10%,观察后间隔30 min~1 h 再次给予剩余的89%治疗剂量,给药总时长约为3 h。在首剂1%治疗剂量给药后、10%治疗剂量给药后、剩余剂量给药后以及剩余剂量给药后1 h 观察患者的生命体征是否处于平稳状态,次数应在4次以上。

2 结果

2.1 疑似β-内酰胺类抗菌药物过敏患者的临床构成概述

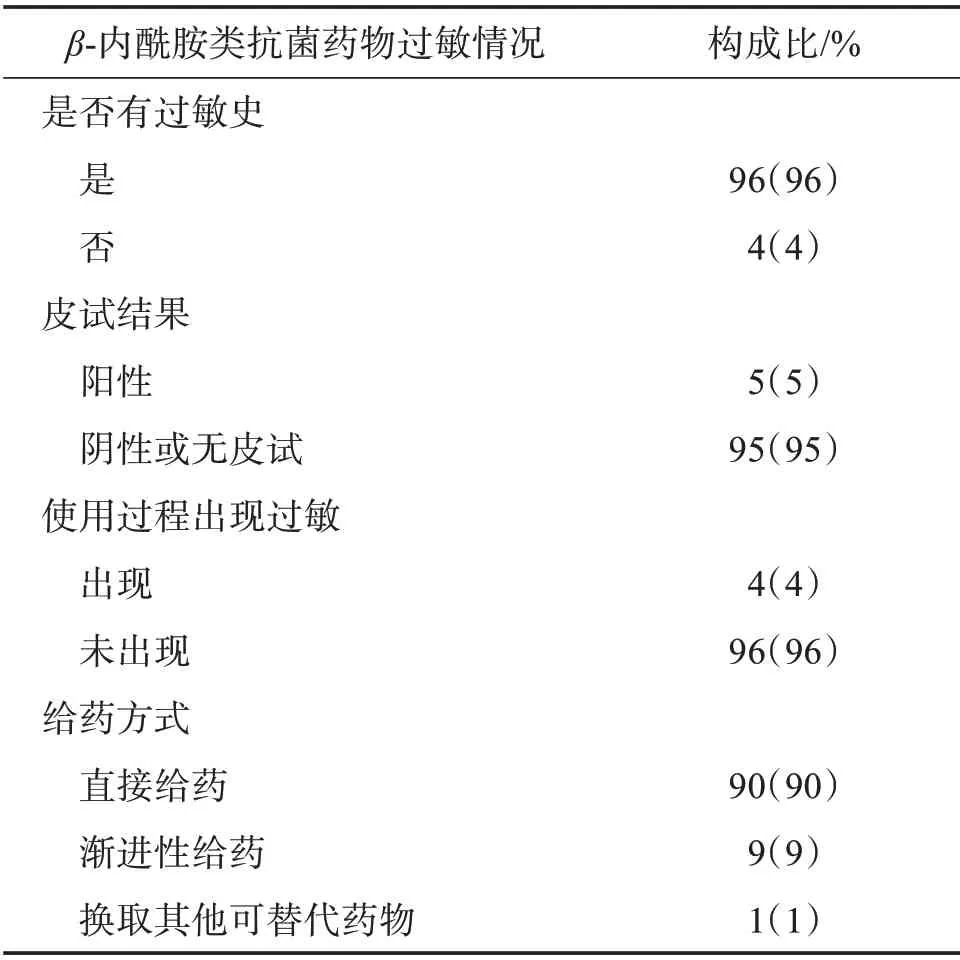

100 例均为疑似β-内酰胺类抗菌药物过敏的患者,经药师会诊后,选定抗感染方案,治疗过程中全程药学监护,按拟定的原则选择侧链结构不同的青霉素或头孢菌素抗感染治疗,避免发生交叉过敏反应。治疗过程中皮试阳性有5 例,使用过程出现过敏有4 例,均需渐进式给药,有99 例选用该类药物。另1例直接更换其他可替代药物(美罗培南)。

2.2 疑似β-内酰胺类抗菌药物过敏患者的药学监护情况

主诉青霉素类及其复方制剂等过敏的患者有89 例:其中81 例选用头孢菌素,6 例选用哌拉西林舒巴坦(5 例患者皮试均为阴性后使用;1 例皮试阳性,需渐进式给药使用),1 例直接选用美罗培南,1例选用阿莫西林克拉维酸钾片。

主诉头孢菌素及其复方制剂过敏患者有7 例:其中1 例选头孢唑肟;1 例选氨苄西林;5 例选哌拉西林舒巴坦(1例皮试阴性后使用;4例皮试阳性,需渐进式给药使用)。

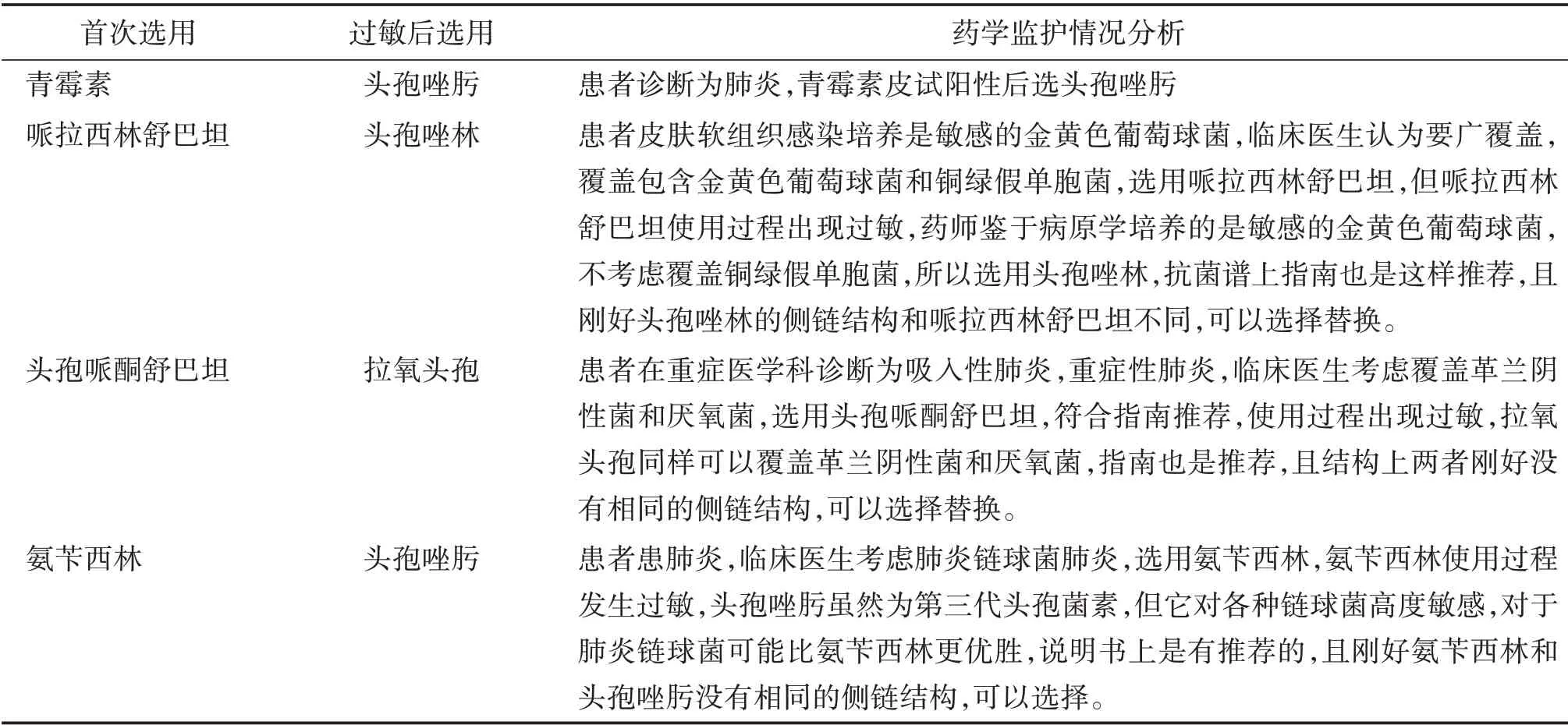

另外还有4 例主诉无过敏史,但在使用青霉素类和头孢菌素类药物时出现各种情况(其中1 例青霉素皮试阴性,使用过程发生过敏,选用头孢唑肟未出现过敏反应;1 例选用哌拉西林舒巴坦,青霉素皮试阴性,使用过程发生过敏,换注射用头孢唑林钠;1 例选用头孢哌酮舒巴坦治疗过程出现过敏,换注射用拉氧头孢,1 例选用氨苄西林出现过敏,换注射用头孢唑肟。见表2,表3。

表2 疑似β-内酰胺类抗菌药物过敏患者的临床构成Table 2 Clinical composition of patients with suspected allergy to β-lactam antibiotics

表3 4例主诉无过敏史患者使用过程出现的情况分析Table 3 Analysis of 4 patients who complained with no history of allergy

2.3 β-内酰胺类抗菌药物过敏反应患者的临床表现

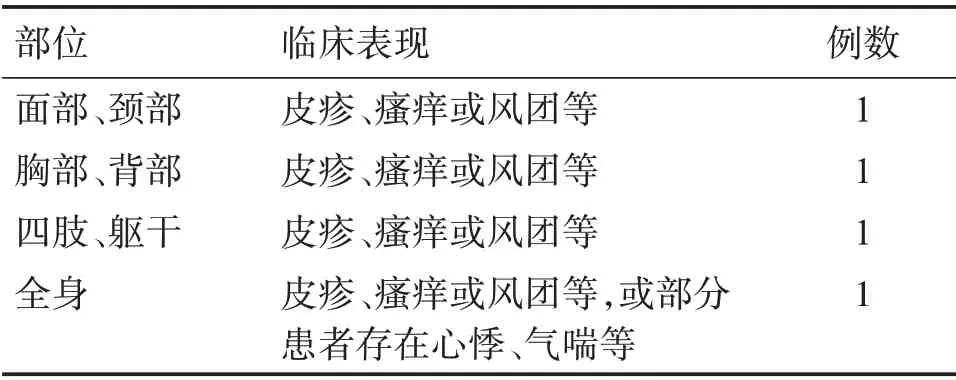

100例考虑为IgE介导的I型过敏患者,其中用药过程中发生过敏的有4例。具体的临床表现见表4。

表4 β-内酰胺类抗菌药物应用过程中发生过敏反应的临床表现Table 4 Clinical manifestations of patients with allergic reaction during the application of β-lactam antibiotics

3 讨论

β-内酰胺类抗菌药物中的青霉素类、头孢菌素类抗菌药物,有低毒和高效等特点,目前在临床上应用广泛。疑似过敏指患者就诊时主诉既往有β-内酰胺类抗菌药物过敏史、皮试阳性、使用过程出现过敏的患者。通过药学监护手段,根据该类药物发生交叉过敏的机制,按拟定的原则选择侧链结构不同的青霉素类或头孢菌素类抗菌药物抗感染治疗,以避免交叉过敏反应发生,又因为适合于孕妇和儿童抗感染治疗的抗菌药物比较少,β-内酰胺类抗菌药物相对安全高效[3-4],所以此项目研究有非常重要的意义,尤其对于孕妇和儿童这些特殊人群。

3.1 β-内酰胺类抗菌药物发生交叉过敏反应的机制

β-内酰胺类抗菌药物的交叉过敏是指对于某个β-内酰胺类抗菌药物过敏的患者,由于其体内免疫球蛋白IgE可识别特定的β-内酰胺结构或相同/相似的侧链结构,从而增加其对β-内酰胺类抗菌药物的发生过敏的可能性[5]。

3.2 不同β-内酰胺类抗菌药物的交叉过敏反应的发生率

既往研究表明青霉素类抗生素具有共同的6-氨基青霉烷酸母核,故在此类抗生素之间可发生完全的过敏反应,即为对一种青霉素类药物过敏,则对该类的其他药物均会产生过敏。但近期有研究发现,青霉素类抗生素仅发生部分的交叉过敏反应,即交叉过敏反应除母核以外,侧链或者药物存在的特有结构也可产生一定的作用[6]。头孢菌素类抗生素之间的交叉过敏反应发生概率不高,因IgE结合在β-内酰胺部分以及侧链R1 上,而侧链R2 不直接结合抗体[7]。研究表明对C3 侧链含四唑基头孢菌素类抗生素过敏的患者,对有相同R 侧链的头孢菌素过敏的阳性率可达到78%,而对于R 侧链不同者过敏发生率仅为7%。青霉素类和头孢菌素类之间也可产生交叉过敏反应,两者均存在β-内酰胺环,且侧链也同样参与两者交叉反应[8-9]。由于测定方法、患者来源等异质性,文献报道青霉素类和头孢菌素类交叉过敏反应的发生率存在一定差异[10-11]。

3.3 药学监护流程的应用

仅因患者主诉对β-内酰胺类抗生素过敏而使用其他抗菌药物,并不利于疾病治疗,且可能导致疗效不佳、费用增加等。目前,在美国伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)药学监护流程技术已经开展,美国拉什大学医学中心(RUMC)对β-内酰胺类抗菌药物过敏的安全用药管理也包含该项内容[2]。目前我国上海、徐州地区的三甲医院也有关于β-内酰胺类抗菌药物过敏相关的临床研究及处理流程的探讨[3,12],但暂时还没有以药学监护的手段实施规范化管理流程[13-14]。

对β-内酰胺类过敏患者使用该类药物应进行更为严格的监控,我们的药学监护流程主要包括:(1)区分药品不良反应和药物过敏反应;(2)根据Gell-Coombs 分类法,甄别各种过敏反应类型;(3)侧链R1 是使用β-内酰胺类抗生素发生交叉过敏的结构基础,利用药品的化学结构特点预测过敏反应药品;(4)规范的青霉素和头孢菌素试验;(5)采用渐进式给药具体操作流程。