融合通感体验的地域符号文创设计

2022-12-07杜美麒宋玉凤王会

杜美麒 宋玉凤 王会

摘要:将通感体验与地域符号融合,构建基于通感体验的地域符号文创设计模型,以提升用户对地域文创产品的情感體验,克服当前创意设计欠缺、表现形式单调等问题。通过案例分析法,从通感的三个层面出发,形成多感官通道信息传递路径和设计方法,构建基于通感体验的地域符号文创设计模型,并对最终设计实践加以阐述和检验。通感体验的产品设计方式有助于改善使用者的感官感受,并凸显了艺术通感在地域文创设计中的重要意义。融合了通感体验的地域符号所产生的艺术通感可以使文创产品设计方式提升产品和人间之间的沟通互动性,让使用者与产品之间产生更深层次的情感共鸣,从而推动地域文化的发展。

关键词:通感体验 通感类别 设计方法 地域符号 文创设计

中图分类号:TB472 文献标识码:A文章编号:1003-0069(2022)11-0018-04

Abstract:By integrating synaesthesia experience with regional symbols,a regional symbol cultural and creative design model based on synaesthesia experience is constructed to improve users emotional experience of regional cultural and creative products and overcome the problems of lack of expression and monotonous forms of current creative design.Through case analysis,from the three levels of synaesthesia,the information transmission path and design method of multi-sensory channels are formed,the regional symbol cultural creation design model based on synaesthesia experience is constructed,and the final design practice is expounded and tested.The product design method of synaesthesia experience helps to improve users sensory experience and highlights the importance of artistic synaesthesia in regional cultural and creative design.Artistic synaesthesia generated by regional symbols that combine synaesthesia experience can improve the communication and interaction between products and human beings in the design of cultural and creative products,so that users can have a deeper emotional resonance with products,thus promoting the development of regional culture.

Keywords:Synaesthesia experience Synaesthesia category Design method Regional symbol Wen gen design

引言

感觉,是人对客观事物认识的开始。对产品的审美感知能力是一种对外部造型、内涵思想、功能价值等方面的直观感受,是生活直觉基础上的艺术感悟。通感体验的合理利用可以使用户和产品之间搭建起一座更高效的信息桥梁,使用户与产品之间的“情感交流”得以增强[1]。将通感设计与地域符号有机结合,为的是给用户与产品之间的情感共鸣创造基础,提升用户对产品的审美鉴赏能力,寻求情感的共鸣与净化。

一、通感——真实虚拟交融

通感是一种复合的感觉知觉,是一种感觉方式中的刺激导致另一种感觉的内部产生的知觉体验。这种现象可以看作是一个多感官整合过程,使听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉各个感觉之间沟通交错,融合转换。这种感觉认知在朱自清的《荷塘月色》中就有很好的示例:“微风过处送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的”,其中描写嗅觉和听觉的语句分别是“缕缕清香”和“渺茫歌声”,两者一结合便产生了一种复杂而融合的感受,鼻腔中盈盈暗香与耳畔的悠悠余音交织,如同身临其境一般;而宋词中出现的“落絮无声春堕泪”中的“柳絮无声”和“春堕泪”则沟通了听觉和视觉,营造出一幅仿佛是春天泪滴的柳絮无声缓缓落下的动人画面。陈育德教授提到过,在艺术审美过程中,感觉是起点,想象是桥梁,[2]感觉是真实,想象是虚拟,从感觉起点出发,通过想象桥梁进行发散,最终形成虚实结合的感受,即为通感。

二、通感体验与案例分析

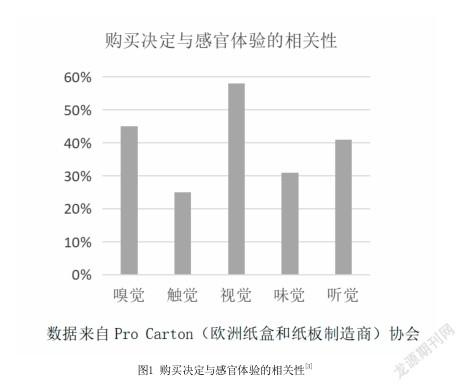

(一)通感类别与体验方式:感官是用户与产品之间进行信息传递的纽带,通过不同感官通道与产品互动,可以形成复合多维的产品体验,在不同程度上对用户的购买决定产生一定的影响。由数据可知消费者购买决定与感官感受的相关性,其中占比最高的是视觉感受为58%,占比例半成之多,其次是嗅觉,为45%,听觉为41%,味觉为31%,触觉为25%。而人的五感并不是单一存在的,当用户体验产品时,五感同时调动,通过多通道感知获取信息,因此产生的是一种复杂的融合的感受,是感觉与感觉之间的互通,如图1。

錢钟书在《通感》中提到,人的心理感觉“基于联想而生通感”[4],说明通感体验离不开内心活动,往往与实践经验相联系。钟鸣[5]等学者的研究中将通感体验层次分为:移觉式、混觉式和心觉式三个层次[6]。《灵心妙语》中将通感的表现形式分为了三种:感觉挪移、表象叠加和意象互通。感觉挪移是由一种感觉转换到另一种感觉的过程,具有直观性和互动性,是通感的基础形式;表象叠加超越了时空性,将多种感觉融合叠加在一起;意象互通则可以形成具有内涵的深层思想体验。将这三种形式转换为用户对产品的体验感,分别得到感官体验、情景体验和思想体验,如图2。

(二)基于三种通感体验的案例分析:文创产品是由文化与创意结合而衍生,结合通感理论分析文创产品的基本属性,将用户体验分为感官体验、情景体验和思想体验三种类型。乌尔曼认为,通感认知的发生遵循着从低级感官向高级感官迁移的规律[7]。而感官体验、情景体验和思想体验这三种由不同通感类别产生的用户体验方式正是从较低级向较高级、由简单感知向复合感知逐步过渡的。

1.感官体验:感官体验是知觉感受,由感觉器官接受刺激生成并传递信号至大脑皮层,接收到多个感觉器官信号的大脑皮层进一步产生反馈,使人产生“感觉挪移”。在感官体验维度,用户主要通过感官获得第一感受,这种感受是最直接的,一般由文创产品的外在表现刺激产生,也是用户感受产品的第一步。例如“兽色可餐”红包设计(图3),烫金雕刻呈现细腻的皮革纹路,使原本单纯具有承载美好寓意与期望功能的载体产生自我价值,从视觉角度来说观赏性大为提升,而高精度工艺造就的皮影原始纹路所带来的细腻触觉感受可以让用户多角度体会到红包承载的美好意蕴。

2.情景体验:情景体验是将多种感觉进行重合、转化生成,形成“表相叠加”,突破感觉的地域性和时效性,实践经验与用户记忆是重要助力。在情境体验维度,用户通过体验由产品所营造出来的情境氛围来认识文创产品中的文化蕴涵,是用户体验产品文化含义的重要手段。例如,新春贺礼皮影主题礼包(图4)内的趣味旋转陀螺和转运风车,陀螺与皮影纸片相结合,希望用户在合家欢乐的节日里拥有所有的福气好运。从情景感受的角度出发,通过对用户行为的设计,利用了触觉和视觉两种感官,让用户在情景体验的过程中感受到福气满满的美好寓意,使用户对产品的体验感大大提升。

3.思想体验:思想体验则是主观思想与客观物象的相互交融,以感觉转译为基础,引起用户情感共鸣,突出“意象互通”,是通感的最高级。在思想体验维度,是通过用户的思维活动和产品产生精神信仰、意识形态上的联系和沟通[8],是用户感受产品文化内涵的点睛之笔。榉木加工而成的烟火系列原木台灯(图5),其灵感来源于满月的团圆之意。圆月也称之为满月,视觉上是圆润饱满的轮廓,“满月”以月为灯,巧妙地把部分木头存在天然的矿物黑纹变成“云雾”,将缺憾美转化为距离美,随手增饰一抹绿意,增加了用户的触觉体验。

三、基于通感体验的地域符号文创设计模型

(一)通感体验转化路径:当某一个感官的作用引起用户产生联想和回忆并构成日常生活经历时,来自于日常生活中各个方面的感官信息通过融合情感与经历产生一种回馈,最后再转化为一个具有特定含义的情感符号和体验意象并产生在人类潜意识中,并由此产生了人和客观事物间的情感共振。[9]与单通道感知相比,由多通道感知引起的体验能使用户与产品之间产生多维的交流互动,形成立体的复合感知,如图6。

(二)基于通感体验的设计方法:境界美学作为中国的传统美学思想,是“中国文化史上最中心最有世界贡献的一方面”[10],其三层境界分别是“观物取象”“立象尽意”和“境生象外”,与用户体验的三种形式:感官体验、情景体验和思想体验相对应。这三个层次相互沟通,互为影响,从物境到意境的过渡形成由简单到复杂的递进。

1.“观物取象”:“观物取象”是符号创造的第一阶段,也是一个感知酝酿-融合转换-总结反馈的过程。为内心有所触动的事物选取一个“象”,“象”是产品的物象,包含了外形、色彩、材质等信息,也是用户通过感觉器官得到的最直观感受,在设计的过程中融入设计者的情感触发“按钮”,能刺激用户以最快的速度产生联想,实现通感体验转化。

2.“立象尽意”:“立象尽意”出自于《周易·系辞》中“立象以尽意”之说,客观的象通过特定的行为活动而创造出来的一种艺术情境。“意”是物产生的情境,是产品产生的情景氛围,通常是由产品的功能结构作为感知源,通过用户的使用习惯和行为方式两个方面让用户和产品产生信息交流,增强用户对产品的忠诚度。

3.“境生象外”:刘禹锡在《董氏武陵集记》中曾提出“境生于象外”,“境生象外”是境界美学的本质。“境”是用户由多种感知联合而形成的内心世界,是虚化的人生图景,属于意识形态领域,也是通感体验的最高级。在设计的过程中,将文化中的精神、意志、情怀、信仰、审美等特征融合进产品中,与用户的实践经验、生活习惯、过往记忆产生碰撞点,物理时空与心理时空的有机化合促使用户产生思考或领悟等思想体验,有利于用户对产品的特征点巩固旧有记忆点,形成新的记忆点,产生生长型认知。

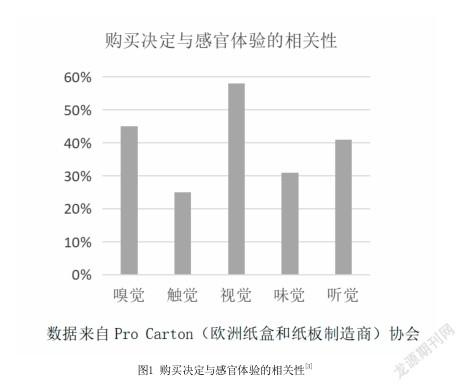

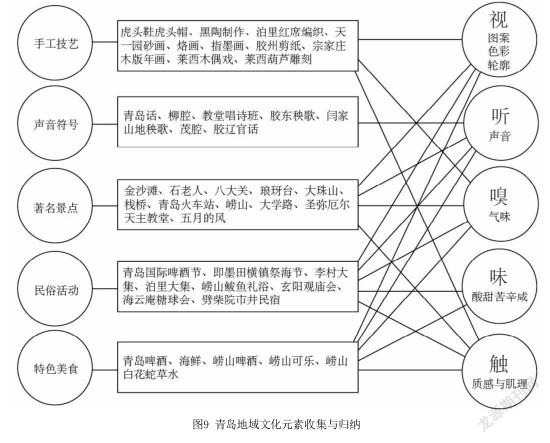

(三)模型构建:感官体验阶段是对具体的外在物象进行提取转化;情景体验阶段是设定某一特定情境,发挥联想并与之融合;思想体验阶段是对抽象的文化内涵的领悟感知。为增强产品与用户之间的交流,以传统境界美学思想为设计方法,通感体验方式为设计流程,随后在该设计方法与设计流程下进行设计实践,如图7。

就目前的产品设计体验来说,增加对通感这一需求的研究更多是为了加强产品或者装置的共情能力,从而达到使用者的情感体验要求[11],如通过视觉感官通道刺激用户,使之产生对过往人生经历和已获知识经验的联系,在引发通感体验后进一步形成“视觉基础-通感-其他感官感受-回忆、画面-情感-愉悦体验”的用户和产品的沟通模式[12]。在产品设计过程中,通过结合中国传统美学境界学形成的设计方法,依据所带来的三种感官体验,结合通感理论和地域符号确定相应的表达形式和传递通道。产品到用户是一个可以互推的感知过程,由此构建基于通感理论的地域符号文创产品设计模型(图8)。

四、設计实践

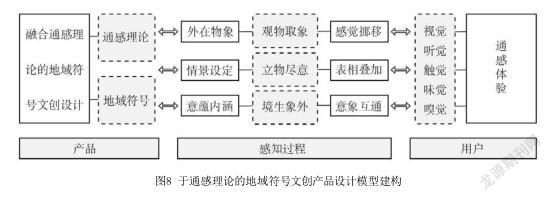

(一)青岛地域文化元素收集与归纳:符号是民间约定俗成的指代某一对象或意义的标志物,它是通过人类感觉传达民族、地域文化显性及隐性特点的所有对象的总称[13]。青岛地域文化符号通过收集整理被分为:手工技艺类、声音符号类、著名景点类、民俗活动类、特色美食类等五个类别。将收集到的青岛地域文化符号从视、听、嗅、味、触五个感觉方面进行归纳,发现除声音符号类外每一项都具有两种或两种以上的知觉感官感受,因此得知文化符号绝大多数带来的是多感官体验,是一种复合多维的感受,如图9。

(二)青岛地域文化符号提取转换:“三面葱郁环碧海,一山高下尽红楼。”[14]青岛是一座独具特色的城市,这个中西文化交汇、风光旖旎的北方海滨城市,从任何一个视角深入进去,寻常的描述都难以表达其中的内涵。但如果用一句话来概括青岛风光,那便是“红堂瓦殿,碧海蓝天。”

1.红堂瓦殿:青岛的独特魅力在于它浓郁的欧陆风情,圣弥额尔天主教堂于1932年始建,1934年建成,具有哥特式和罗马式建筑的风格特点。在它主入口上方的圆形玻璃窗是哥特式建筑的特色之一,呈放射状,镶嵌彩绘玻璃,因其玫瑰花形也称玫瑰花窗。

2.碧海蓝天:“我就站在青岛的海边,看那满眼的蔚蓝沐浴全身......海浪踩着鼓点,唱着歌,一波又一波涌来,消失在沙滩上......长航在大海里的渔船回家了,那撑起的白帆是风暴中的乡愁。”[15]借用黄浩在《青岛的海》中的描写青岛的海的文字,选取“海浪”“白帆”两种最能体现乡愁的元素。

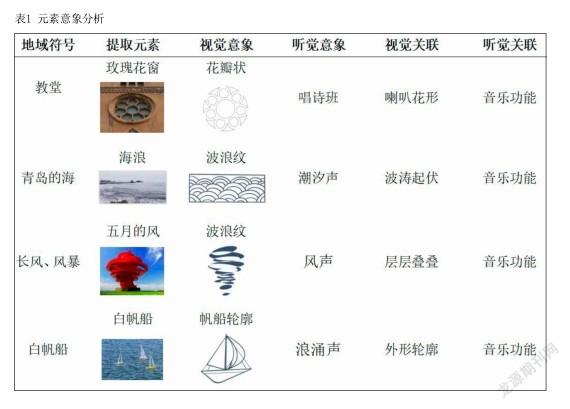

3.五月的风:五月的风坐落于青岛“五四广场”,是青岛的标志性雕塑。火红色的外层喷涂,螺旋向上的钢板结构层层叠加,简洁的线条给人以“力”的震撼,简洁线条表现出的“劲风”形象,表现着催人向上的浓厚意蕴。主体雕塑与海天自然环境融为一体,成为“五四广场”的灵魂,如表1。

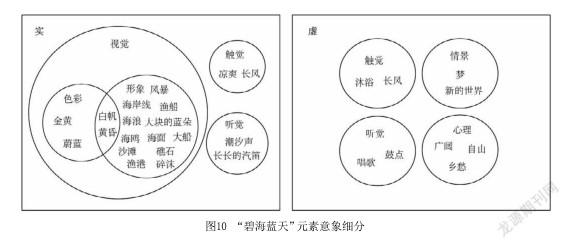

在道家美学思想中,“虚”与“实”是一种特定的设计思维。虚与实在通感体验中对应着心理体验和感官体验,将黄浩在《青岛的海》中的描写青岛的海的文字进行元素细分,虚实两部分分别对应生理感受和心理感受,细分为视觉、听觉、触觉等不同类别,其中视觉类别里又分为色彩和形象两个部分,如图10。

(三)具体设计实践:在设计过程中,首先由用户所能产生的感官体验出发,对产品的设计元素进行筛选,确定该产品的体验目标。接着设定产品的载体,分析该产品的信息传递途径,从视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉这五种感官通道中选择最直接最有张力的通道作为主要的信息传递通道。随后基于设计方法,分别在感官体验、情景体验、思想体验这三种通感体验中选择适用的表达方式,确定产品的伴随体验,选择可以达成设计目标的另一种感官通道,使之产生对应的感觉挪移、表象叠加、意向互通三种通感表现形式。最后基于产品体验方式对已选择的两者或多种感官通道进行关联对应,使确定的设计要点转化为具体的设计要素,从而呈现出最终的产品。

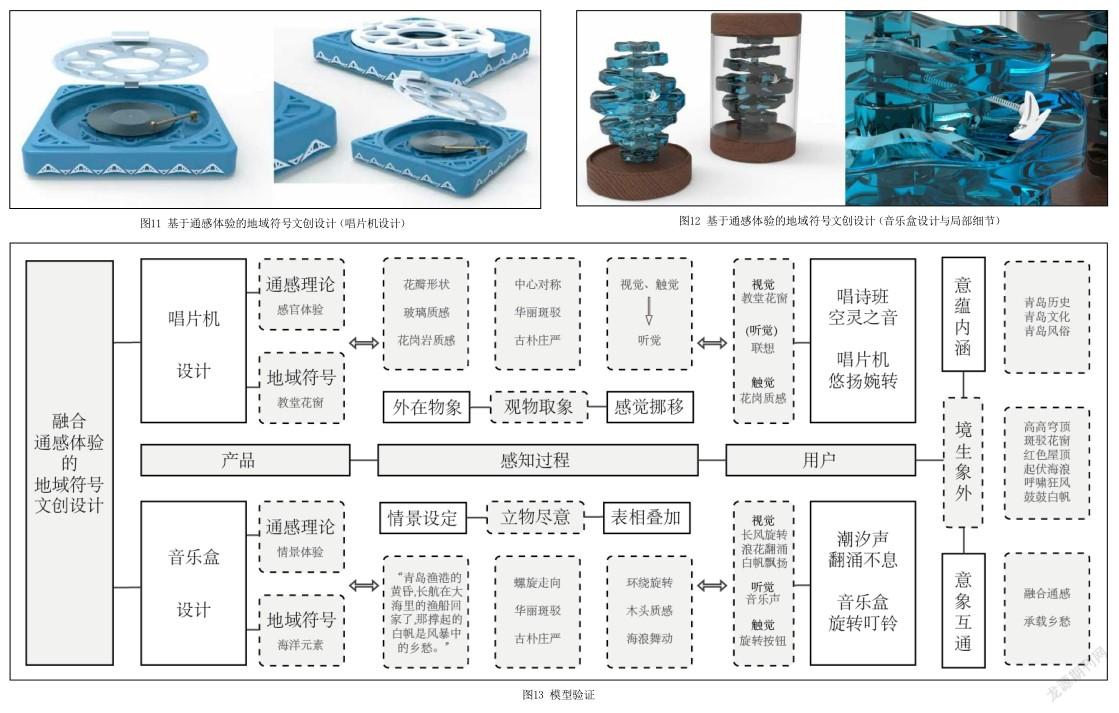

1.唱片机设计:将教堂作为地域文化符号,提取玫瑰花窗这一元素,在视觉意象上提炼其中心对称的花瓣纹路,在听觉意象上则联想到教堂音乐的空灵之音,缭绕于红瓦殿堂的穹顶之上,以唱片机作为设计载体进行再设计。

载体选择:在产品载体的选择上,唱片机具有亲切朴素的柔和质地。

地域符号:选择圣弥额尔天主教堂镂空形状元素、海洋文化中海浪元素为青岛地域文化的体现。

设计过程:利用转化得到的花瓣图案,在唱片机盖上做成镂空样式,既可以联想到教堂的高穹顶和镂空玻璃花窗,也可以透过镂空部分观察到唱片机的内部结构,具有含蓄的隐约美。

感官体验:视觉上,播放音乐时,可以看到唱片轻轻旋转,指针缓缓浮动,白色的翻盖模仿贝壳打开的动作,内置的唱片如同贝壳中的珠宝,唱片机四周的白色花纹与蓝色整体结合,形成海边浪花这一视觉元素;听觉上,唱片机产生的音乐。

心理体验:唱片机四周是由教堂镂空花纹变形重构组成的波浪纹,如经久不息的滚滚浪花,音乐声与唱片机的象征图形生成呼应,刺激用户产生联想,形成通感体验,如图11。

2.音乐盒设计:设定渔船归港的特定情景,选取元素中的海浪、长风和白帆船作为设计元素,结合青岛地域文化符号“五月的风”的形态要素进行结合转化,以音乐盒作为设计载体进行再设计。

载体选择:音乐盒是一种装饰性与功能性相结合的产物。

地域符号:借用青岛地域文化符号“五月的风”,与海浪的层叠相结合,以及“小白帆”这一视觉要素,在视觉上形成意象之间的联系通道。

设计过程:音乐盒自身属性加以文化符号的融合使该设计的旋转动态具有故事性和延续性,将海浪元素中浪花的波浪形与五月的风结合,将原本平滑的“风”转换为起伏的“浪”。

感官体验:视觉上,以小白帆的起伏快慢象征风浪的缓急,形成视觉上的联系通道;听觉上,音乐盒旋转,小帆船的底部钢珠与海浪碰撞敲击,以音乐的节奏带动敲击声的快慢,从而象征风浪的缓急,形成听觉上的联系通道。

心理体验:同时视觉和听觉共同打造出一幅白帆航海图,结合用户的思想,颠簸的海浪隐喻人生中的波折,风浪里漂摇的小白船则象征着波折中不屈不挠蓬勃向上的希望,如图12。

(四)方法驗证:基于以上理论和方法研究,以及文化元素的筛选提取,依照通感体验的设计模型进行验证,如图13。

感官体验设计阶段,选择视觉作为最直接的信息通道进行信息传递,唱片机与音乐盒都具有音乐功能,形成视觉与听觉的结合。

情景体验设计阶段,唱片机设计中,唱片机四周白色浪花形,教堂元素结合贝壳打开方式,透过镂空部分可以看见唱片旋转指针浮动,带给用户海边潮汐的情景体验;音乐盒设计中,设定渔船归港的特定情景,选取元素中的海浪、长风和白帆船作为设计元素,结合青岛地域文化符号“五月的风”的形态要素进行结合转化,使小白帆的起伏更具有动态感,完成情境体验中的虚实结合。

思想体验设计阶段,由教堂元素图案发散思维联想到唱诗班的空灵之音,与玫瑰窗的斑驳光影交相辉映,让人感受到厚重的历史与独特的异域文化;旋转的风浪与波涛起伏的海面相结合,小小的白帆在风暴中前行,伴随着音乐轻重缓急,波涛也随之汹涌或缓和,那一抹在绵延浪涌中的沉浮带给用户沉浸式的思考,产生思想上的通感体验。

结语

当今设计中关于人与产品之间的信息传递和互动多注重于人与产品之间的“多重联结与沟通”,如何通过设计来改善人与产品之间的关系,让人与产品之间的沟通更加流利便捷,反馈更加及时有效,体验更加合理舒适,一个重要的关注点,就在于设计中的通感现象。基于通感理论的设计方法表明设计应当回归纯粹,将这种纯粹作用于人的内心世界,物的直观感受与内涵暗示由外向内的进行输入,使人类的感觉与产品产生高效交流,达到“内外联动”的效果,用一种简单生动的方式使用户产生感官情境思想上的通感以及情感上的共鸣。

参考文献

[1]孙宁娜,宋奕霖.通感语意程式构建及其在古筝造型设计中的应用研究[J].设计,2021,34(03):8-10.

[2]陈育德.灵心妙悟 感而遂通──论艺术通感[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2000(03):383-388.

[3]周雨,张任远.多感官整合理念在食品包装设计中的应用[J].工业设计,2017(1):117-120.

[4]钱钟书. 七缀集[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002.

[5]钟鸣,何人可,赵丹华,王蔚.基于通感转化理论的交互装置体验设计[J].包装工程,2021,42(04):109-114.

[6]崔中良. 互联互通的身体基础:梅洛庞蒂通感思想研究[J]. 科学技术哲学研究,2019,32(1):5-32.

[7] ULLMANN S. The Principles of Semantics[M]. Oxford:Basil Blackwell,1957.

[8]张祖耀,叶镠勤.基于多感官体验的博物馆文创产品设计研究[J].包装工程. 2021,42(18):368-373.

[9]朱颖芳. 浅谈体验设计中的通感作用[J]. 艺术与设计,2018,2(3):26-28.

[10]宗白华. 中国艺术意境之诞生[M].安徽:安徽教育出版社,2000.

[11]郭少康,周君.情感交互产品设计中的通感转译探究[J].设计,2019,32(08):103-105

[12]吴英杰,岳涵.论感官通感与产品造型设计的关系[J].设计,2018(11):56-57.

[13][10]汪溟,陈飞虎. “梅山文化园”标志设计与地域传统文化符号再生[J].包装工程,2016,37(22):61.

[14]香海.青岛名人游踪[M].青岛:青岛出版社,1997.

[15]黄浩.青岛的海[J].青岛文学,2021(09):87-89.