产业园区外存量工业用地环境准入管控研究

——以上海市为例

2022-12-05刘思佳

刘思佳

上海市环境科学研究院

改革开放以来,我国工业经济高速发展,逐步从“高投入、高消耗、高污染、低效率”的粗放型发展模式转为探索以高质量、绿色发展为导向的可持续发展模式,因粗放型发展模式导致的工业用地占城市建设用地的比例过高、环境污染严重、资源约束趋紧以及生态系统退化等问题日渐引起党和国家的重视[1]。经过30 多年的发展,通过集中配置基础设施及政府相关的优惠政策,产业园区吸引越来越多工业企业及相关配套产业落地,产业园区内的工业用地形成空间上的集聚[2]。然而工业园区外仍分布着大量的存量工业用地,主要呈现零散分布,且占地面积较小(一般为1.5~2.0 hm2)[3]。

近年来,我国环境管理模式逐步从“先污染后治理、边污染边治理”转变为“预防为主、防治结合”,环境准入作为一项从源头上预防环境污染和生态破坏的管理手段得到不断强化[4-5]。2017 年生态环境部启动的“三线一单”工作将“环境准入”提升到宏观决策的最前端[6],在划定管控单元并编制差异化生态环境准入清单的基础上,有效指导规划环评和项目环评对环境准入的落地应用[7-9]。基于“三线一单”的环境准入相关研究在国内受到重视,许多学者在环境准入方面进行了探索,如张目[10]从环境准入底线、目的、内容、落实途径和效力评估方面分析了重庆的环境准入制度;邬娜等[11]从负面清单的内涵解析及编制原则入手,构建了包括产业环境合理性分析、基于资源环境承载力的重点管控产业筛选、产业准入环境管控要求在内的负面清单编制技术路线和总体架构;张翼飞等[12]在梳理总结现有发布和编制的环境准入清单的基础上,基于“三线一单”对提升环境准入清单的有效性提出建议。江洪龙等[13]提出适用于产业园区的环境准入清单编制原则、程序和内容。然而现有研究多从宏观政策角度、具体行业角度、产业园区角度分析准入管理问题,对于产业园区外工业地块的环境准入管理缺少深入分析。由于产业园区外存量工业用地的历史成因复杂、空间分布零散、缺乏后续规划支撑,政府单方面推进这些地块的功能转型困难重重,导致转型过渡期漫长[3]。产业园区外存量工业用地在较长的转型过渡期内既有经济发展的需求,又有环境质量底线的约束,在缺少明确的环境准入要求背景下,难以获得经济与环保的平衡[14]。

上海市土地面积占全国总面积的0.06%,却承载了全国3%左右的工业生产总值[15-16]。作为全国重要的老工业基地和新兴的全球科技创新中心,上海既面临人口持续快速增长和土地资源供应瓶颈的压力,也在构建战略性新兴产业为引领、改造提升传统优势产业为基础的新兴产业体系,亟待通过加快存量工业用地的再开发,为新一轮的发展提供空间支持[1,17]。2008 年起,上海市开展“两规合一”工作,全市新增工业项目向产业园区集中,产业园区外的存量工业用地以伴随规划实施转型和复垦为主,维持现状为辅[18]。“十二五”和“十三五”期间,上海市发布了一系列政策深化推进产业园区外存量工业用地关停、复垦、转移、转型、稳定、改造,但截至2017 年底,10 年间仅17.3%的产业园区外的存量工业用地完成转型、复垦。在较长的新旧规划衔接期内,为达到上海2035 年总体规划及产业高质量发展的目标,研究通过定量揭示产业发展与环境保护现状特点,探索在新产业布局及发展形势下的产业园区外存量工业用地环境准入分类管控模式,以期为决策参考提供支撑。

1 研究方法

1.1 研究区概况

研究范围为上海市,区域面积6 340 km2,包括中心城7 区(黄浦、静安、虹口、徐汇、长宁、普陀、杨浦)及宝山、嘉定、闵行、松江、青浦、金山、奉贤、浦东、崇明。

1.1.1 产业发展现状

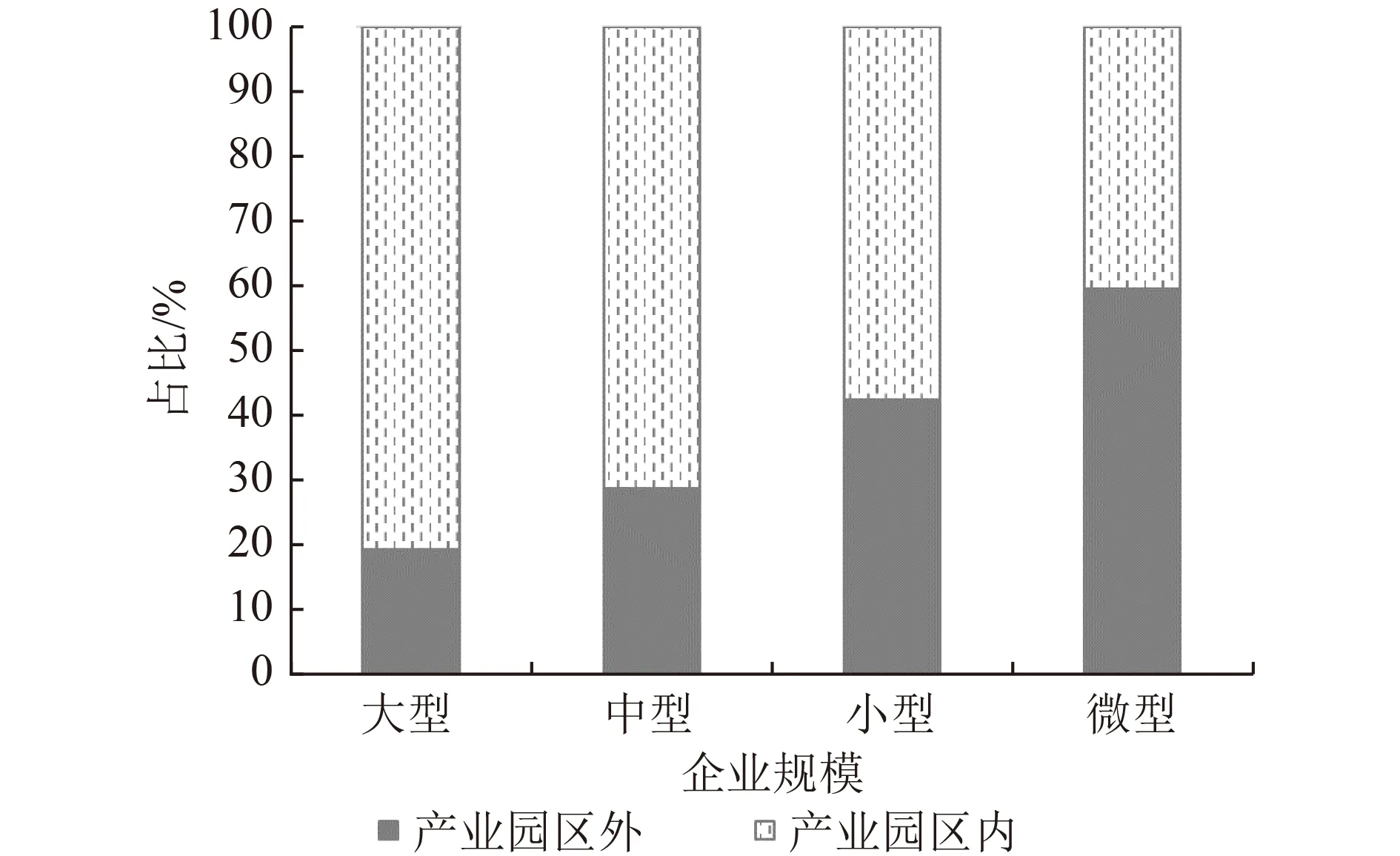

产业园区外存量工业用地内企业数量多、布局散、规模小(图1)。截至2017 年底,上海市产业园区外存量工业用地面积约32 5 km2,占全市工业用地总面积的45%,共涉及约1.9 万家工业企业,占全市工业企业总数的51.5%,与产业园区内工业用地相比,单位面积工业用地分布的企业数量更多。产业园区外存量工业用地企业布局零散,整体呈现出中心城区企业数量少、郊区企业数量多的分布特征,中心城区7 个区内分布的企业仅占全市总数的3.6%。根据第二次全国污染源普查的企业规模分类[19],统计发现大、中、小型企业更多地集聚在产业园区内,而产业园区外存量工业用地分布的多以微型企业为主(图2)。产业园区外存量工业用地的工业产值和土地产出远低于产业园区内工业用地。2017 年,产业园区外存量工业用地的工业总产值为6 476.7 亿元,平均土地产出率为24.8 亿元/km2,分别占产业园区内企业的26%和45%,二者差距明显。

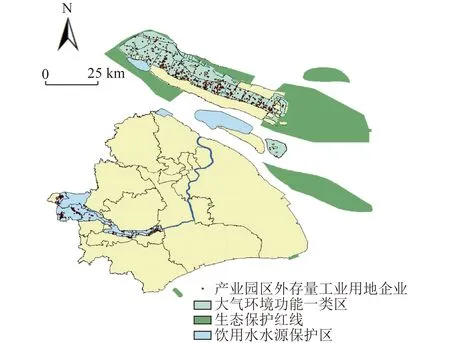

图1 上海市产业园区外存量工业用地企业分布Fig.1 Enterprises distribution on stock industrial land outside industrial parks in Shanghai

图2 产业园区内、外存量工业用地企业规模占比Fig.2 Proportion of enterprises on stock industrial land outside industrial parks at various scale levels

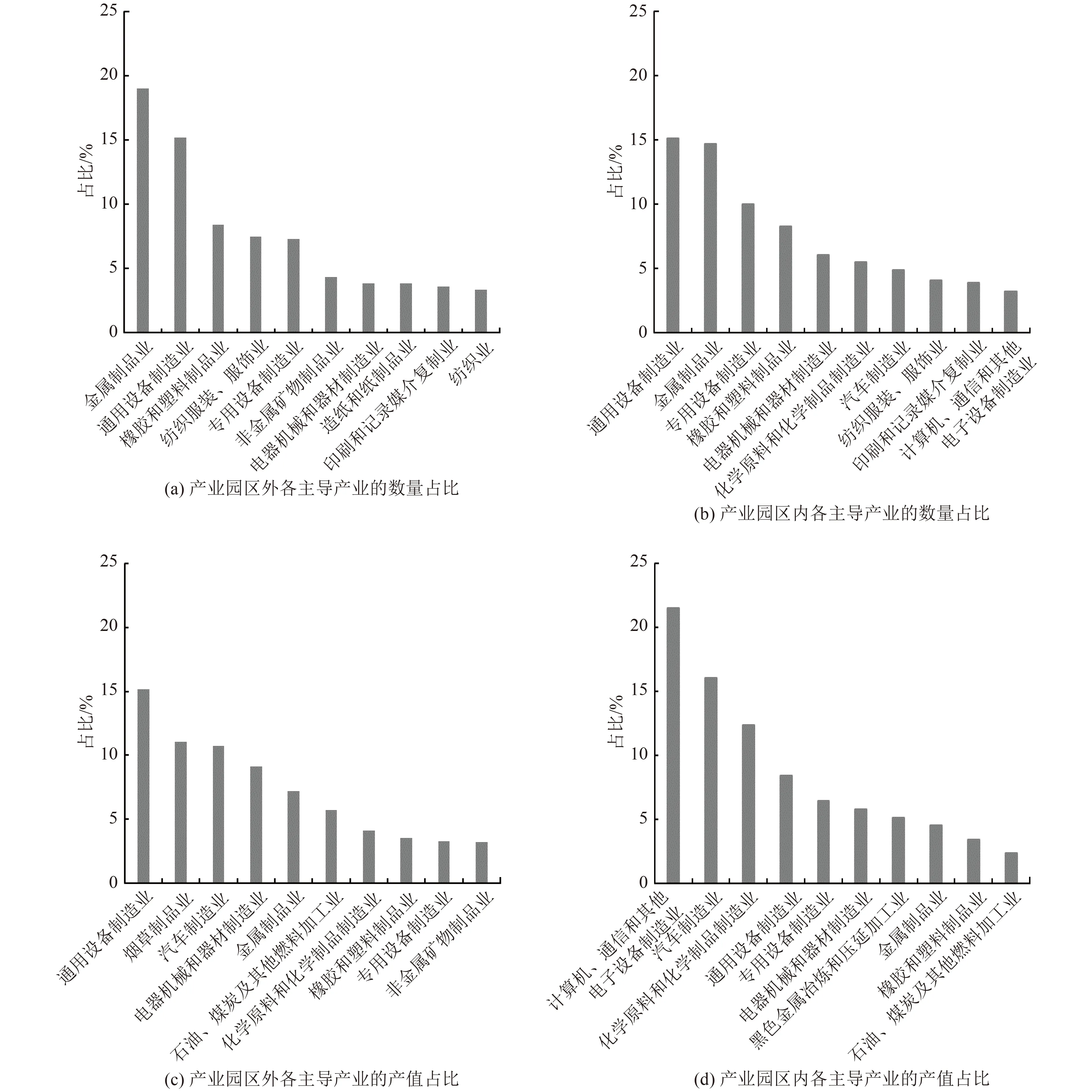

产业园区外存量工业用地的主导产业以传统制造业为主。对产业园区内、外工业用地的产业按数量、行业平均产值占比进行分类分析(图3),产业园区外存量工业用地分布的主导产业为金属制品业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业等传统制造业,相比之下,产业园区内化工、汽车制造、电子信息行业等全市支柱型产业的集聚度更高。

图3 产业园区外、内主导产业的数量及产值占比对比Fig.3 Comparison of frequency and output value in leading industries outside and inside the industrial parks

1.1.2 环境管理现状

选取产业园区外存量工业用地分布多、区位环境敏感性高的松江区、闵行区进行实地调研,梳理环境基础设施及环境管理现状。

产业园区外存量工业用地环境基础设施配套相对滞后。上海市近年已全面取消分散燃煤,同时整体推进环保基础设施建设,本市环保基础设施建设情况整体得到改善。但产业园区外部分地块因不在规划建设区内,周边区域市政条件相对较差,环境基础设施建设相对滞后,尚有6.3%的企业工业废水未纳管;大量企业未接通天然气管道,生产运营以使用罐装液化气、轻柴油等燃料为主,在未采取氮氧化物治理措施的情况下,难以满足DB 31/387—2018《锅炉大气污染物排放标准》的排放限值要求。

产业园区外存量工业用地环境管理能力薄弱,地块内企业环保措施不完善。产业园区外存量工业用地大部分依托所在街镇的环保办及开发公司开展环境管理工作,总体上人员配置不足,环境管理力量薄弱,未建立环保数据库、未开展特征因子的跟踪监测。地块内以小微企业为主,部分企业的环保意识仍有待提高,环保手续在规范性、有效性方面仍有较大欠缺,各项环保措施实施的不规范情况普遍。

1.2 数据来源

基础数据包括上海市“三线一单”环境管控单元底图、各产业园区四至边界、第一次和第二次全国污染源普查上海市数据(简称一污普、二污普)、土壤污染重点监管单位及相关企业空间坐标、典型区(松江、闵行、金山)产业园区外存量工业用地的环境准入清单和各区域环评报告。同时,还通过走访产业、规划、环保管理部门获得数据材料。

1.3 研究方法

1.3.1 区域现状分析

基于全市产业园区四至边界及二污普的企业数据,构建产业园区外工业用地矢量数据库,定量分析产业发展和环境管理情况:统计产业园区内、外存量工业用地的企业数量、规模、产业数量、工业产值和平均土地产出率,梳理产业发展现状;统计工业废水纳管率,梳理环境基础设施配套情况及环境管理现状。

1.3.2 空间叠图分析

基于“三线一单”环境管控单元底图,将产业园区外工业企业与优先保护单元、重点管控单元中的受体敏感区和五大新城的空间信息进行空间叠图分析,识别空间布局特点和存在问题。对比2007 年一污普和2017 年二污普中产业园区外化工企业的数量和分布,评估化工企业布局调整的成效。

1.3.3 承载力评估

基于产业园区外工业用地矢量数据库,定量分析产业园区外工业用地的资源利用效率和废水、废气、固废污染物排放贡献率,评估资源环境承载能力;基于土壤污染重点监管单位基础数据库,统计产业园区外工业用地的土壤风险企业分布比例。

1.3.4 政策评估

梳理国家、区域及上海市相关政策要求,结合对典型区的试点调研,识别环境准入面临的主要挑战。研究技术路线如图4 所示。

图4 研究技术路线Fig.4 Research technical roadmap of the study

2 产业园区外存量工业用地基于“三线一单”的评估分析

2.1 空间布局约束

(1)优先管控单元中涉及产业园区外存量工业用地

全市有2.5%的工业企业分布在优先管控单元中。从产业类别来看,优先管控单元中分布的以金属制品业(占比19%)、通用设备制造业(占比13%)、纺织服装、服饰业(占比11%)、纺织业(占比10%)、橡胶和塑料制品业(10%)等传统制造业为主(图5)。从具体分布来看,生态保护红线内无存量工业用地;饮用水水源地一级保护区内无存量工业用地,二级保护区和准水源保护区内分布有存量工业用地;大气环境功能一类区内涉及部分存量工业用地。位于优先管控单元中的传统制造业企业,其相关生产经营活动均应满足相应法律法规及“三线一单”要求。

图5 优先管控单元中产业园区外存量工业用地及产业分布Fig.5 Distribution of s tock industrial land and industries outside industrial park s in priority control units

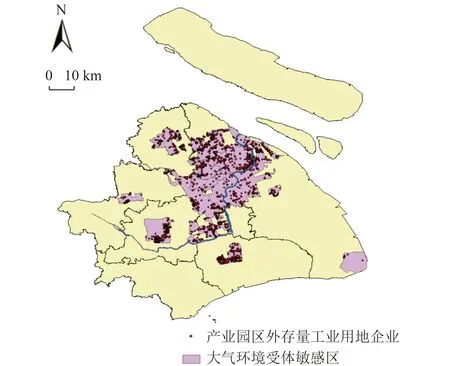

(2)大气受体敏感区分布大量产业园区存量工业用地

在“三线一单”发布后,上海市大力推进嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五大新城的建设。本次研究在原“三线一单”成果基础上将五大新城的环境敏感区域纳入受体敏感区并进行叠图分析(图6)。结果显示,全市有10.4%工业企业分布在受体敏感区内。从产业类别来看,受体敏感区内分布的产业以金属制品业(占比15%)、通用设备制造业(占比14%)、印刷和记录媒介复制业(占比8%)、专用设备制造业(占比8%)为主的传统制造业。从具体分布来看,67.6%的产业园区外存量工业企业位于中心城和主城区,32.4%位于五大新城。

图6 受体敏感区中产业园区外存量工业用地及产业分布Fig.6 Distribution of stock industrial land and industries outside industrial parks in sensitive areas

(3)推进产业园区外化工企业布局调整的成效显著

上海市“三线一单”中提出“加快推进工业区外化工企业的调整”“禁止在长江干支流1 km 范围内新建、扩建化工园区和化工项目”“现有化工企业依法逐步淘汰搬迁”等布局调整要求。2017 年产业园区外化工企业数量较2007 年减少61%,其中沿江1 km 范围的现状产业园区外化工企业数量减幅达66%,近10 年上海市推进产业园区外化工企业的布局调整成效显著,但产业园区外存量工业用地仍存在少量化工企业,“三线一单”提出的工业区外化工企业的布局调整要求仍需在区域内细化分解实施。

2.2 资源环境承载

(1)资源利用效率有待进一步提高

所谓多元化参与:除了我们自己的党支部、党员等,吸收街道、社区、居委会、派出所等多家单位参与服务管理,作为我们的辅助平台,协助我们做工作。我们的离退休老同志既是站里的服务对象,同时又是社区居民,近年来,我们离退中心与社区一起开展活动,这些活动既丰富了老同志们的文化娱乐生活,又促进社区的和谐发展,多元化参与,使得我们的服务管理增加了广度和深度,老同志们受益,社会更加和谐发展。

产业园区外存量工业用地的主导行业均为传统制造业,其中纺织服装服饰业、皮革、毛羽及其制品和鞋业等行业的平均能耗、水耗超出全市平均水平的现象突出。地块内企业重复用水意识普遍薄弱,大多未采取有效的节水措施。

(2)环境污染排放不容忽视

产业园区外存量工业用地企业废水、废气、固体废物排放贡献均不足全市排放量的1/2,说明重污染企业向产业园区集中的环境成效已初步呈现,但个别因子如废水、废气重金属污染物排放量占全市固定污染源排放量的30%左右,污染排放仍不容忽视(图7)。

图7 产业园区外存量工业用地中废水、废气排放贡献率Fig.7 Contribution rate of waste water and waste gas emission from stock industrial land outside industrial parks

2.3 环境风险防控

2018 年上海市确定土壤污染重点监管单位共398 家,大多数为年产生危险废物100 t 以上企事业单位,其中29%位于产业园区外存量工业用地。由于产业园区外存量工业用地没有统一的管理主体,区域土壤、地下水环境风险防控措施难以保障,区域环境防范能力仍待进一步提升。

3 产业园区外存量工业用地面临的主要要求及挑战

3.1 长江经济带区域生态环境分区管控要求日臻提高

为贯彻习近平总书记提出的长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的要求,国家陆续发布实施《长江经济带发展规划纲要》《长江经济带生态环境保护规划》《中华人民共和国长江保护法》等法律法规、规划和政策文件,明确提出严格治理工业污染的要求;生态环境部于2017 年启动长江经济带战略环境评价,沿江11 个省、直辖市通过编制“三线一单”,构建落地的分区环境管控体系。上海位于长江流域的下游,是长江三角洲城市群的核心城市,于2020年7 月1 日实施“三线一单”生态环境分区管控要求,产业园区外存量工业用地大多位于一般管控单元内,需执行相应环境管控要求,区域生态环境分区管控的顶层设计日臻完善,整体对产业园区外存量工业用地也提出更高的环保要求。

3.2 新旧规划过渡带来的挑战

根据上海市总体规划,到2035 年全市规划工业用地总规模缩减至357 km2。其中产业园区外存量工业用地规模将从现状的325 km2缩减至约67 km2,减幅达79%以上,具体保留地块有待在镇总体规划、单元规划以及控制性详细规划中予以明确。按照国土空间规划体系引导,部分现状产业园区内工业用地将调出产业园区成为新的产业园区外存量工业用地,而原产业园区外存量工业用地规模将大幅削减。考虑到新旧规划衔接的长期性和阶段性,产业园区外存量工业用地在相当长的一段过渡期内,仍将继续作为工业用地承载产业发展。为指导产业园区外存量工业用地过渡期的产业发展及环境保护,上海市先后发布了若干文件,明确产业园区外存量工业用地中项目技术改造的实施路径,对推动相关地块产业结构调整及优化具有积极意义,但该清单是立足宏观层面从产业、资源、环境等多个角度提出的综合性清单,环境方面的准入要求较为宽泛,无法成为环境准入管控的具体抓手[21-22]。

在新旧产业用地布局规划衔接过渡期,现状产业园区外存量工业用地面临的情形和挑战分为3 类:1)部分原产业园区外存量工业用地逐步调入规划产业区块内,目前尚未开展规划环评,缺少环保指引及生态环境准入管控;2)部分经规划认定为不保留工业用途的地块,将伴随规划实施转型、复垦;3)部分地块处于相关规划认定为保留工业用地的过程中,因各区县、部门的认定工作推进进度不一,现有的环境准入管控要求难以匹配最新规划情况。产业园区外存量工业用地本身环境管理薄弱、存在较多环境问题,在规划衔接过渡期如何从环保角度对规划导向不明的地块实施分类精准的环境管控,保障守牢“三线”是细化“一单”的重点和难点。

3.3 区域差异化需求带来的挑战

由于大部分产业园区外存量工业用地有一定产业转型发展需求,但空间上分布零散,本身因为缺乏规划依据无法通过规划环评制定差异化准入要求,市级层面的“三线一单”分区管控要求和产业园区外存量工业用地项目技术改造环境准入要求总体宏观,在实际操作中难以直接落地应用。

近年,部分区县因辖区内的产业园区外存量工业用地数目多、区位环境敏感性高,因此结合自身发展及管理需求在辖区内试点开展了产业园区外存量工业用地环境准入清单及区域环评编制工作。通过对松江、金山、闵行3 个典型区县开展现场调研,梳理环境准入细化要求和辖区内的区域环评报告,发现各典型区环境准入管控路径不一、具体管控要求制定方向不一。虽然3 个典型区都通过差异化的环境准入要求总体提高了辖区内产业园区外工业项目“一事一议”的环评审批效率(表1),但因全市层面尚未针对产业园区外存量工业用地编制环境准入要求及区域环评搭建顶层设计,在操作应用中各典型区缺乏上位支撑、难以实现跨区联动。因此结合区域产业、环境现状和制约因素,衔接管理类部门的实际管理和应用需求,从全市层面搭建顶层设计、因地制宜制定差异化准入要求,保障“三线”不突破,提升区域生态环境质量是一项重要需求也是挑战。

表1 松江、金山、闵行区环境准入及区域环评试点情况归纳Table 1 Summary of environmental access and regional EIA in Songjiang,Jinshan and Minhang Districts

4 产业园区外存量工业用地环境准入分类管控建议

上海的工业用地转型、再开发需求很大,存在的问题和面临的挑战也在国内大城市中具有典型性。在较长的转型过渡期内,产业园区外存量工业用地既承担重要的经济发展功能,又紧受“三线”的刚性约束,为此,要着力推动这些地块的绿色转型发展,提出强化产业园区外存量工业用地的环境准入分类管控的建议如下。

4.1 梳理近中期规划,强化现状的动态排摸

建议生态环境管理部门、产业及规划部门充分发挥协调机制,开展产业园区外存量工业用地现状及规划排摸,全面掌握产业园区外存量工业用地的产业发展现状、近中期土地利用规划及环境管理现状,为制定分类管理及准入要求提供依据。排摸重点包括:1)现状评估。根据规划、产业、生态环境部门的基础数据,结合现场踏勘厘清产业园区外存量工业用地的产业结构、产值规模、单位土地产出效率、资源利用效率、污染物排放及治理水平、环境基础设施建设情况、环境管理现状及环境敏感性。2)规划梳理。对照各区国土空间规划、各镇的总体规划及各地块的近中期规划意向,分析产业园区外存量工业用地空间布局合理性,识别现状用地性质与规划用地性质明显冲突、近期纳入规划调整、产业结构调整或复垦计划等情形,为后续分类管理提供依据。

4.2 明确不同规划导向地块的环境准入分类管控方向

基于产业园区外存量工业用地现状及规划梳理情况,根据各地块在环境敏感性、近期规划发展意向、资源环境效率等方面的差异,建议实施环境准入分类管控。

(1)经规划认定调整为规划工业用地的,参照产业园区实施管理

根据产业用地布局规划调整情况,原产业园区外存量工业用地部分在上海市“2035 总体规划”中调整为规划工业用地,相关管理主体可参照产业园区实施环境管理,补充开展规划环评,明确环境准入要求,地块内建设项目需符合规划环评提出的环境准入要求。

(2)现状问题突出的产业园区外存量工业用地,优先转型或复垦

对于空间布局存在明显冲突、产业结构、产出、环境安全等方面问题突出的产业园区外存量工业用地,建议加快转型或复垦。主要包括以下情形:1)与优先管控单元中饮用水水源保护区(一级、二级)存在冲突的;2)与近中期规划实施方案存在冲突的;3)属于城市重点建设区域、公共绿地范围、土地储备计划和减量复垦计划覆盖区域的;4)位于重大战略规划覆盖区域范围的;5)属于国家《产业结构调整指导目录》及《上海市产业结构调整负面清单》“限制类”“淘汰类”项目;6)土地产业率、土地税收产出率等指标低于本市或所在区标准值的;7)近3 年存在重大违法记录以及严重失信记录;8)环境影响大,不符合环保法律法规要求,信访投诉集中,受到环境行政处罚且造成一定后果的;9)存在安全生产隐患,近3 年内发生安全生产事故,或不满足职业卫生要求,情节严重的。

(3)近中期保留的产业园区外存量工业用地,开展区域环评强化环境准入

对于不属于优先转型、复垦,近中期仍将保留的产业园区外存量工业用地,建议各区在全市要求的基础上,结合本区产业园区外存量工业用地产业发展现状、环境特征及实际管理需求,通过开展区域环评,强化、细化过渡期环境准入要求,为产业园区外存量工业用地的项目环评审批提供决策依据,提高项目环评审批效率,优化营商环境,促进产业高质量发展。已开展区域环评的产业园区外存量工业用地,可试行规划环评与项目环评联动政策,对于区域环评要求落实好的地块,可以纳入联动,进一步优化营商环境。

4.3 规范区域环评编制,强化基于环境保护现状的环境准入

针对近中期保留的产业园区外存量工业用地区域环评,建议参照《规划环境影响评价技术导则总纲》《规划环境影响跟踪评价技术指南》《上海市产业园区规划环评空间布局管控要求编制技术指南(试行)》等相关规范的编制要求,按照解决突出环境问题、严守资源环境底线、强化空间布局约束及环境准入、解决环境管理需求、适度简化的原则规范区域环评的编制。

(1)强化回顾评价,切实解决问题

鉴于大部分产业园区外存量工业用地开发程度已较高,开发空间有限,未来主要着力点集中在产业结构转型,因此应重点加强“回顾评价”专题。通过实地踏勘、环境监测、数据统计、叠图分析等手段,分析园区现状产业结构、空间布局方面存在的问题,全面梳理现有企业环保治理措施及存在的问题,识别园区在环境基础设施建设及环境管理等方面的不足,提出现有企业整改或转型清单、空间布局优化要求及环境基础设施、环境管理提升要求。

(2)简化规划影响分析,注重协调分析

鉴于产业园区外存量工业用地未来产业发展趋势总体以转型、复垦为主,从环境影响来看主要呈现减排趋势。因此,对于规划影响分析可适当简化,重点分析地块与周边区域近中期和远期规划的协调性。

(3)落实上海市“三线一单”要求,强化环境准入

基于上海市“三线一单”对产业园区外存量工业用地所在区域的环境准入及管控要求,结合地块环境特征、主导产业特点、污染物排放及减排潜力等,以改善环境质量为目标,明确地块的环境质量底线及资源利用上线。从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率方面制定适用于地块的差别化“生态环境准入清单”。

5 结语及建议

(1)上海市产业园区外存量工业用地占地大、布局散,地块内企业数量多但规模小,地块内总体环境管理能力薄弱。产业园区外存量工业用地在优先管控单元、大气受体敏感区中均有分布,环境污染排放不容忽视,资源利用效率和环境风险防范能力有待进一步提升。

(2)基于国家、区域及上海市相关政策要求,现状产业园区外存量工业用地亟待加强分类管控、制定差异化准入要求,提出以下建议:生态环境及产业、规划相关部门充分发挥协调机制,对产业园区外存量工业用地现状及规划实施动态排摸;基于现状及规划排摸情况,结合各地块环境敏感性、规划发展意向、资源环境效率等因素,对不同规划导向的地块实施差异化分类管控;针对近中期保留的产业园区外存量工业用地,通过开展区域环评强化基于环境保护现状的环境准入。