财政涉农支出结构对乡村振兴影响的实证研究

2022-12-03张瑛杨佳薇李亚倩

○张瑛 杨佳薇 李亚倩

(西北政法大学管理学院,陕西 西安 710112)

一、引言

乡村振兴离不开财政支持。由于农业、农村、农民的天然特征,乡村发展不可能完全依靠市场调节配置资源,政府适当的调控与保护是非常有必要的[1]。财政涉农支出作为助力国家乡村振兴战略目标实现的重要宏观调控手段,对于促进乡村产业发展、吸引乡村建设人才、优化乡村生态环境、发展乡村文化,从而完善乡村治理体系,切实提高农民生活水平均具有重要作用。目前,针对财政支出与乡村振兴的有机结合,许多学者都展开了论述与研究:从财政对于乡村振兴的作用来看,闫坤和鲍曙光[2]在阐释财政对乡村振兴的重要性时分别选取了工具性、政策性以及功能性三个角度,认为没有了财政支持,乡村振兴就没有了基础支撑;刘刚[3]认为财政具有较强的工具性和政策导向,可以在税收、补贴和公共服务等方面发挥作用,有效激活新时代农村社会发展的动力;张维刚和欧阳建勇[4]认为财政涉农支出在不同时期,其支出总量和区域效应等方面,都具有显著的差异性。

然而,财政支持在助力乡村振兴过程中仍然存在许多问题。蒋和平等[5]认为财政涉农支出中普遍存在重支出轻管理、重政府轻市场的倾向;李波和宋俞辰[6]认为当前财政预算紧张,财政保障压力大。同时,存在部分扶持政策与现实需求脱节,资金利用绩效不高,不少支农项目未形成优势,财政退出困难等问题;张兆同等[7]指出目前财政在服务体系建设、技术研发以及农业发展新模式等方面支持较少;刘小梅[8]研究认为财政支农决策机制不完善、政策协调机制缺位、预算绩效监管机制不健全。为了使财政更好地支持乡村振兴建设,研究者们也提出了一些对策和建议。王沛[9]认为财政涉农资金应“有保有压”,重点提供基础性、公益性、重大农业项目等的资金支持;陈丽莎和孙健夫[10]认为财政政策制定的关键因素在于财政稳健运行、财政政策的科学把控以及有效落实。

区域发展不平衡不仅体现为城乡之间存在差异,也表现为乡村之间的不同。目前,针对我国不同地区乡村振兴差异性的研究较少,特别是在针对地区间乡村振兴差异的原因探讨方面。整体来看,由于我国东中西部经济发展水平表现为阶梯性的差异,因而各区域的乡村发展水平也呈现出与本区域经济发展水平相一致的特点,具有不均衡的特征。自然禀赋是乡村发展的基础,而禀赋差异之外的财政作为影响乡村振兴的重要因素,其支出结构的地区差异也就成为乡村振兴发展不均的重要原因。基于此,本文以乡村振兴水平的区域差异为切入点,着重讨论财政涉农支出结构对乡村振兴的影响,以财政支出结构作为解释变量,构建衡量指标体系,综合评价乡村振兴水平。同时,通过实证研究财政涉农支出结构对于乡村振兴水平的影响,提出财政更好支持乡村振兴的对策与建议。

二、我国乡村振兴水平区域差异的衡量

乡村振兴评价指标体系的构建原则是科学性、综合性、可操作性以及可比性,通过客观数据来说明乡村振兴的区域差异性[11]。数据来源于《乡村振兴战略统计监测数据》(2018—2020)。

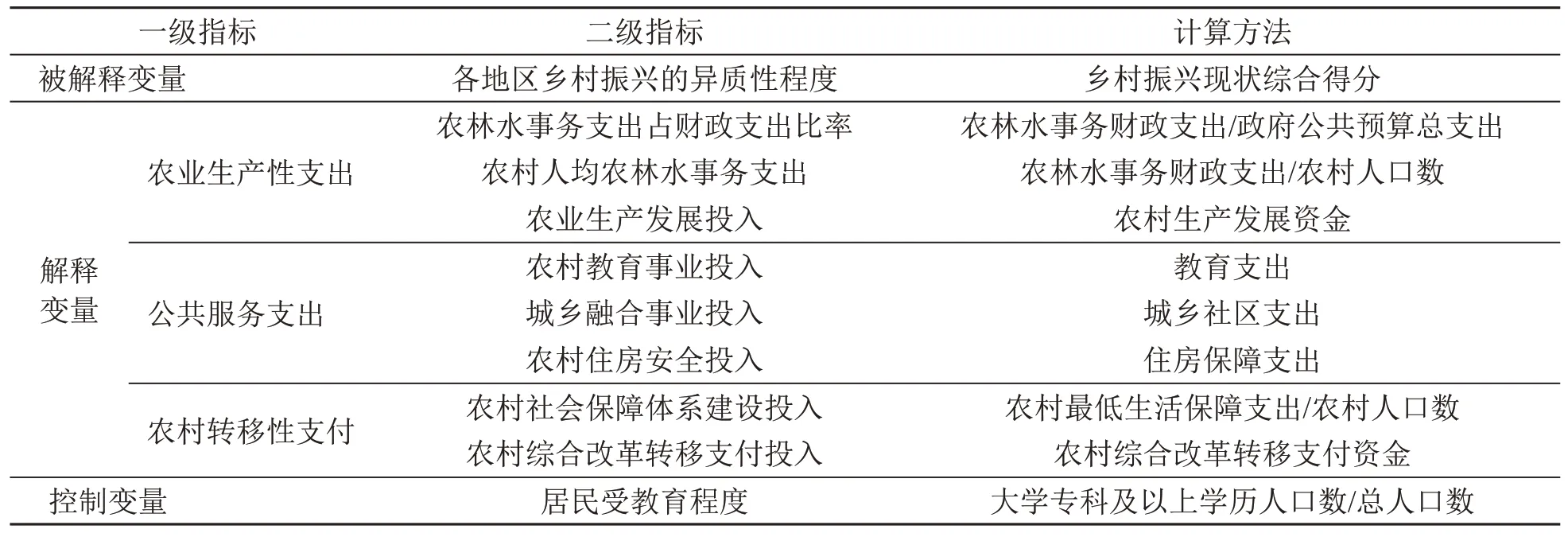

根据乡村振兴的内涵,本文设置了五个一级指标,即围绕乡村振兴的产业、生态、文明、治理和生活五个方面全面展示乡村振兴的目标[12],同时设置了15 个二级指标用于具体、准确地解释与衡量一级指标。由于不同指标其单位不同,无法进行比较,因此在进行评价之前,本研究将所有指标进行无量纲化,随后采用熵值法分别计算各类指标的权重[13],具体结果见表1。

表1 乡村振兴评价指标体系

本文根据所构建的乡村振兴综合评价指标,计算得出我国按区域划分①除港澳台之外的31个省级行政单位划分为东部、中部和西部三个地区,其中,东部地区包括北京、天津、上海、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南、辽宁11个省(市);中部地区包括山西、河南、湖北、安徽、湖南、江西、黑龙江、吉林8个省;西部地区包括内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃、青海、重庆、四川、西藏、广西、贵州、云南12个省(市、自治区)。的乡村振兴水平综合得分(见表2)。具体来看,2018—2020 年间,东中西部地区的乡村振兴水平都呈现出不同程度的增长,但是区域间仍存在差异,东部乡村振兴水平最高,中、西部地区乡村振兴水平差距较小,西部地区乡村振兴水平的增长速度最快。

表2 东中西部地区乡村振兴水平综合得分

三、财政涉农支出结构对乡村振兴水平差异性影响的实证分析

造成我国乡村振兴水平区域差异的重要原因之一是资源禀赋差异。我国幅员辽阔,自然地理条件多样,是引起乡村发展差异的初始因素。其中,土地这一生产要素的第一特征就是非流动性,在经济流通不发达的时代,一个地区适合开垦的土地量就决定了该地区的人口密度,也间接影响了当地的经济发展水平。就东部地区而言,从北至南来看,华北平原平坦宽阔,土层深厚,长江中下游平原河道纵横,江南地区丘陵遍布,珠江三角洲地区又是平原地形,因此这些地带往往经济相对发达。由于劳动力生产要素与土地生产要素密切相关,土地资源丰富的地区能够以充足的粮食养活更多的人口,因此劳动力相对富足。随着人口聚集与经济增长,资本、技术等生产要素可以实现跨区域的流动,经济较发达的地区就会聚集着更多的生产要素。自然地理条件对于农村农业的发展也遵循这样的规律。由于农村的弱质性,天然地对于生产要素的吸引力不足[14],但农业作为国计民生的基础性产业,其重要性要求政府须以财政手段进行支持和干预。财政支持是农村发展的重要资金来源,因而财政支出的差异性是当今我国乡村振兴区域差异的主要原因。财政涉农资金支出结构是引导社会资本流入农村,影响农业农村发展结构、效率的重要因素。因此,本文主要探讨财政涉农资金支出及结构对于乡村振兴水平差异性的影响。

(一)变量选取

1.被解释变量:乡村振兴现状综合得分。通过构建的乡村振兴综合评价体系计算出我国东中西部地区的乡村振兴现状综合得分,据此客观评价各地区的乡村振兴水平,并衡量各地区乡村振兴水平的异质性。

2.解释变量:按照研究目的,将财政涉农资金支出在结构上划分为农业生产性支出、公共服务支出和农村转移性支出。

农业生产性支出方面选取完善农业生产条件以及生产性基础设施的财政支持指标,具体使用农林水事务支出占财政支出比率、农村人均农林水事务支出、农业生产发展资金来进行衡量。

公共服务方面主要通过三个指标来体现,即农业生产性支出、公共服务支出和农村转移性支出。农村教育是提高农村劳动者素质与技能的重要途径,选取政府公共预算支出中的农村教育支出作为指标,衡量政府财政对于农村教育事业的投入程度。切实改善乡村民生,推进城乡融合,缩小城乡差距,是对乡村公共服务提出的新要求,要促进公共服务均等化,就要通过城乡社区管理、环境卫生以及基础公共设施等多方面入手,促进城乡协调发展,故选取政府公共预算财政支出中的城乡社区支出作为指标,衡量政府财政对于城乡融合事业的投入程度。改善居住条件,提升人民群众幸福感也是乡村振兴的应有之义,结合农户家庭情况给予全力支持房屋安全改造,全力助推乡村振兴,选取政府财政公共预算支出中的住房保障支出为指标,衡量政府财政对于农村住房安全的投入程度。

财政转移支付手段也是保障农村发展、缩小城乡差距的重要干预手段。农村最低生活保障可防止人民基本生活因病因灾因疫情因意外事故出现严重困难,因此选取农村人均最低生活保障支出为指标,衡量政府财政对于社会保障体系建设的投入程度。农村综合改革转移支付资金投入以农村为整体,为培育和壮大特色产业,进一步激活各类生产要素等提供了有力资金支持,故选取农村综合改革转移支付资金为指标,衡量政府财政对于农村综合改革的投入程度。

3.控制变量:居民受教育程度。居民的文化水平是乡村振兴发展的软实力,教育通过传递知识、提高劳动者文化水平以及促进研究成果转化等方式促进乡村经济发展,在促进乡村振兴中具有举足轻重的地位,居民受教育程度决定着未来乡村的发展方式和路径,是乡村振兴的重要抓手,因此将其作为控制变量加入模型,探究其对乡村振兴的影响。

具体变量选取见表3。具体指标的计算数据,取自《中国统计年鉴》(2018—2020)、《中国农村统计年鉴》(2018—2020)以及各省、市、自治区2018—2020 年统计年鉴。使用的统计分析软件包括Stata15.0和Excel。

表3 财政支持乡村振兴评价指标

(二)实证分析

本文主要研究财政支持下我国各区域乡村振兴的差异性情况,进而分析财政涉农资金支出结构对乡村振兴水平的影响。结合对变量的选择和分析,设定实证研究模型如下:

其中,Gji表示j省(市、自治区)第i年乡村振兴现状综合得分,β0为常数项,β1、β2、β3、β4、β5、β6、β7、β8、β9表示相关系数,AR表示农林水事务支出占财政支出比率,AP代表农村人均农林水事务支出,RPD代表农村生产发展资金,ES代表教育支出,CE代表城乡社区支出,HE代表住房保障支出,PSA代表农村人均最低生活保障支出,TP代表农村综合改革转移支付资金,ELji表示控制变量j省(市、自治区)第i年的居民受教育程度,ε为随机变量。

1.多重共线性分析。数据处理的VIF 分析结果如表4 所示,其中各变量VIF 值均小于10,表明该模型不存在严重的多重共线性问题。

表4 VIF检验结果

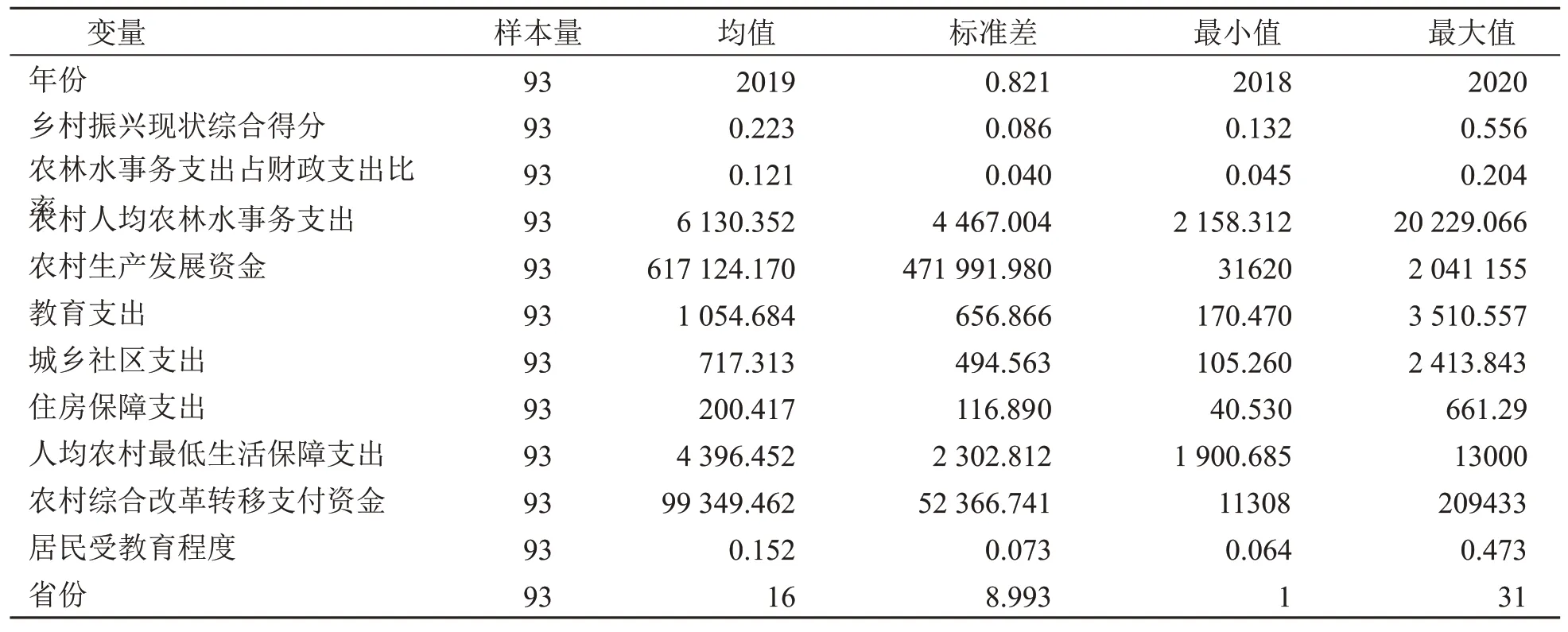

2.描述性统计。根据表5可以得出,熵值法计算后的乡村振兴综合得分标准差较小,这与其值是运算之后的结果有关,且各地区得分均在0.132~0.556之间。农林水事务支出占财政支出比率的标准差较小,说明各地区该项指标相差不大,但人均额度以及总额的差异性却较大,表明了各地区的财政支出口径确有不同。农村生产发展资金、教育支出、城乡社区支出、住房保障支出、农村人均最低生活保障支出以及农村综合改革转移支付资金的标准差都较大,且均值更靠近最小值一侧,表明各地区以上几项财政支出不仅差异较大,而且支出额较小的地区更多。各地区受教育程度的差异性较小,也来源于其计算方法使得其最终值范围较小。

表5 描述性统计

将描述性统计中的各组极值与原始数据中东中西地区各变量分布情况结合来看,发现许多描述性统计中最大值或最小值对应极值所代表的省份,其所属地区在该变量的整体分布情况上也较其他地区更大或更小。从各地区变量分布情况看来,地区乡村振兴现状综合得分较高的东部地区,除农林水事务支出占财政支出比率指标外,其余变量值基本都居于较高地位,地区乡村振兴现状综合得分较低的西部地区,除农林水事务支出占财政支出比率指标外,其余变量值基本都处于较低地位,这尤其表明乡村振兴水平需要从各方面的表现来测度,绝不只是第一产业的发展。农林水支出占据财政支出的比例过大,正说明了该地区对于乡村振兴和人民生活的总财政投入力度仍需加强。中部地区所包含的省份之中既没有经济非常发达的省份,也没有较为偏远落后的省份,故各省份乡村振兴现状的综合得分相差较小,且由于各省份财力相当,在各项财政支出上也相差不大。

3.回归分析。本文的数据类型为面板数据,在实证分析前首先通过豪斯曼检验选择回归方法,其检验结果p 值为0.021,故选择固定效应模型进行回归分析。

由表6回归结果显示,除农村人均最低生活保障支出之外,其余解释变量和控制变量结果均显著,有五个变量都在99%的水平上显著,模型的拟合优度良好。其中农林水事务支出占财政支出比率的回归系数是0.125,且在10%的水平下通过了显著性检验;农村生产发展资金的回归系数为0.015,城乡社区支出的回归系数是0.208,均通过5%的水平下的显著性检验;农村人均农林水事务支出、教育支出、住房保障支出、农村综合改革转移支付资金以及居民受教育程度,均在1%的水平下通过显著性检验;而农村人均最低生活保障支出未通过显著性检验。所有变量对于乡村振兴现状综合得分的影响均为正向。综合分析回归结果可知,住房保障支出对于乡村振兴现状综合得分的促进作用最大,其促进作用系数为0.503,表示住房保障支出每增加1%,综合得分将增加0.503%;相反,农村生产发展资金和农村人均最低生活保障支出对于乡村振兴综合得分促进作用较小。

表6 固定效应模型回归分析结果

值得注意的是,教育支出和住房保障支出虽然在多元回归模型中与乡村振兴现状综合得分显著相关,但在不考虑其他变量的情况下同乡村振兴现状综合得分的相关性水平并不高,这是由于这两个变量与其他解释变量和控制变量也存在一定的相关性,在多种财政支出的配合下,也对被解释变量具有显著的影响。这更加验证了乡村振兴需要全面推进,仅凭一项财政投入的直接收效甚微,但在数项财政投入并行的背景下应能与其他各项财政投入能够产生协同效果。尤以教育支出为例,教育投入与产出增长之间似乎没有直接的关系,但教育可以提高农村劳动者的素质,使其有能力应对农业现代化和产业化的潮流,顺应经济发展方式的转变,从而促进农村经济的发展,有效推进乡村振兴。

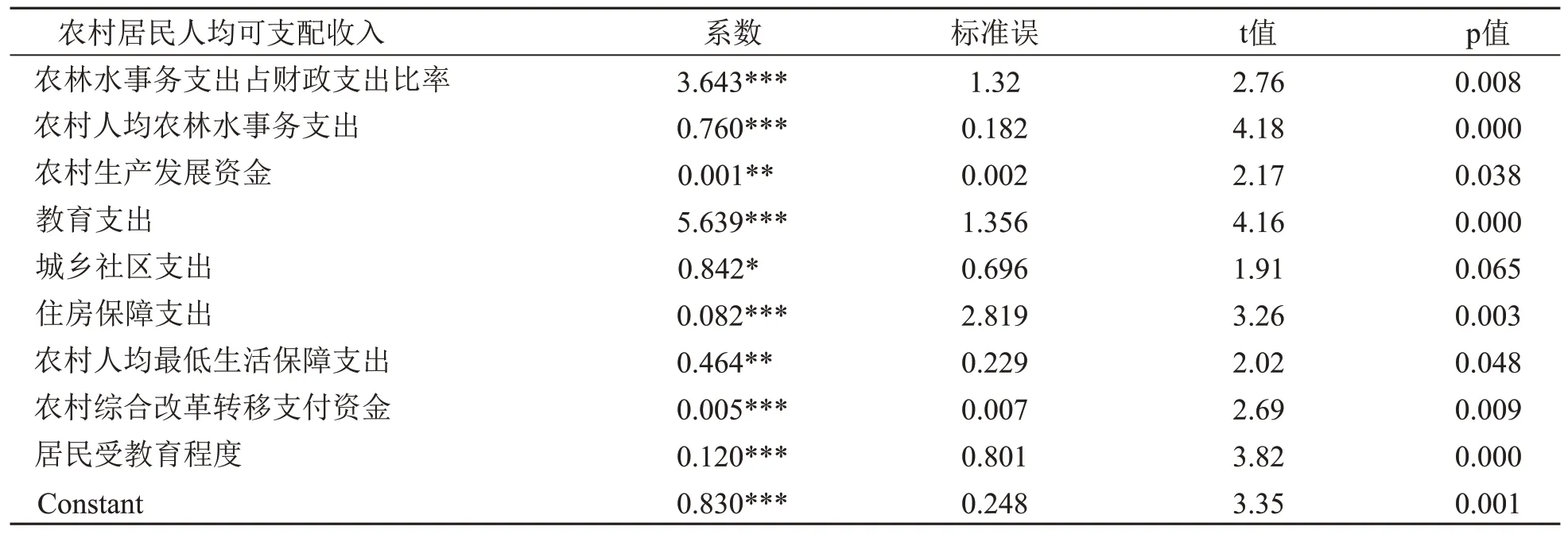

4.稳健性检验。在解释变量选取不变的情况下,将被解释变量替换为农村居民人均可支配收入来进行回归,结果如表7 所示。对比可以看出,除农林水事务支出占财政支出比率和农村人均最低生活保障支出的显著性水平明显提高,城乡社区支出的显著性水平有降低之外,其他解释变量的显著性水平变化并不明显,所得结论与之前的结论基本一致。

表7 稳健性检验结果

四、结论与建议

(一)主要结论

通过构建综合反映乡村振兴水平的指标体系,本文研究了我国各区域间乡村振兴水平的差异,利用2018—2020 年东部、中部、西部地区的面板数据,运用固定效应模型的回归方法,将财政支农的结构量化为农林水事务支出占财政支出比率、农村人均农林水事务支出、农村生产发展资金、教育支出、城乡社区支出、住房保障支出、农村人均最低生活保障支出和农村综合改革转移支付资金八项具体指标,实证分析其对于乡村振兴水平的影响。

研究结果表明,财政涉农资金在投入总量方面对乡村振兴有着显著影响的同时,财政涉农资金支出结构也影响着乡村振兴的成效。财政实力较强的东部地区,各项财政投入都高于中西部地区,加之先天自然禀赋因素的影响,使得东部地区乡村振兴综合水平也较高;实证检验结果验证了各种类型的财政涉农资金支出均与乡村振兴的效果呈正相关关系,但各指标的相关系数存在差异。这从结构上表明,不同类型的财政支出对于乡村振兴的影响程度存在差异,东中西部的乡村振兴水平均受其教育支出与农林水事务支出的影响程度最深;其次是城乡社区支出与农村人均最低生活保障支出;再次是农村生产发展资金、住房保障支出、农村综合改革转移支付资金与居民受教育程度。从财政资金的投放角度可以看出财政涉农资金落实到乡村振兴上虽仍有不足,但其所产生的正向效应不可忽视。

(二)政策建议

针对我国东中西部地区乡村振兴发展水平不均衡的现状,本文基于财政涉农资金助力乡村振兴提出以下政策建议:

1.要继续增大财政投入力度。基于财政资金支持会对乡村振兴产生显著的正效应,各级政府应增加财政支持力度,提高资金使用效率[15],切实有效减轻农民负担,降低农业生产成本,促进农村产业经济发展。财政部门和农业部门要充分发挥财政政策的杠杆作用,集聚多方力量,整合各方资源,多措并举,通过项目补贴和政策性金融等方式引导社会资本参与乡村建设[16],同时有效保障农村基本公共服务发展需求,逐步提高乡村基础设施和公共服务建设覆盖率。

2.要深化东中西部协作。要全面推进乡村振兴,不能落下任何一个地区,面对东中西部地区乡村振兴发展水平不均衡的事实,要继续深化东中西部协作,以先进之力带动全国乡村振兴,强化地方之间的转移支付。

3.要优化财政涉农资金支出结构[17],以乡村振兴为目标,切实探索农业、农村、农民的公共产品需求,合理供给生产性公共产品与民生性公共产品[18],让公共产品结构优化发挥乘数效应,助力乡村振兴。