大概念教学中基本问题的确定

——以《装在套子里的人》逆向教学设计为例

2022-12-03李晓芸

钟 斌 李晓芸

(1.厦门第一中学,福建 厦门 361001;2.福建省教育学院课程教材研究中心,福建 福州 350025)

一、新课改语境下逆向教学设计的意义

在新一轮的课改中,《普通高中语文课程标准(2017 年版2020 年修订)》强调语文教学应着眼于核心素养的整体发展,创设综合性的学习情境,引导学生通过探究学习完成学习任务群的要求。教学评价在其中起着枢纽作用。在教学过程中,语文教师应有意识地借助教学评价来提升教学质量,引导学生通过评价反馈完善学习进程,从而为学生语文核心素养的发展提供有力的支持。2020 年中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》突出了教育教学过程中评价导向的意义,强调了过程性评价的重要性,[1]而这正是传统教学所缺失的。

在新课改的语境下,“逆向教学设计”的意义与价值得到了彰显。“逆向教学设计”是美国教育学家格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格在《追求理解的教学设计》一书中提出的教学理念,指的是一种先确定学习的预期目标,再明确预期结果达到的评价,最后设计教学活动以推动教学发展的教学设计。与传统教学不同的是,“逆向教学设计”采取了评价先行模式,教学评价先于教学活动。[2]

此种教学模式能够提高教育评价的科学性、专业性、针对性,更好地发挥评价的指导功能。教师能够根据评价灵活地调整教学活动,更扎实地落实教学目标,从而促进核心素养更好、更稳地落地。

二、逆向教学设计在语文课堂中的应用

笔者将逆向教学设计融入统编教材必修下册的教学中,根据逆向设计理念设计教学流程,完成教学任务。根据逆向教学设计理念,教师应先确定预期学习目标,并根据学习目标,匹配评价任务,以此安排教学活动,以期整体优化教学过程,使预期学习目标、评价成效与教学活动实现有机联系。本文试以必修下册第六单元课文《装在套子里的人》为例阐述逆向教学设计在语文课堂中的应用。

(一)确定学习目标

逆向教学设计关注“学生最终学到什么”,强调学生能够通过学习深入理解知识,并将知识与已有的图式相结合,诞生新的意义,提高核心素养能力,从而实现知识的迁移、意义的构建和知识的获得。

逆向教学设计对教师提出了更高的要求。在设计《装在套子里的人》的学习目标时,笔者需拟定本节课学生需重点掌握的学习目标,并将之与课标要求、单元要求相结合,制定出行之有效的学习途径。

《装在套子里的人》是统编版高中语文必修下册第六单元的第三课。本单元为小说单元,共有五课。除了《装在套子里的人》,还包括《祝福》《林教头风雪山神庙》《促织》和《变形记》。这一单元归属“文学阅读与写作”任务群,主题为“观察与批判”。本单元旨在通过小说的阅读与探究,引导学生深入理解文本并掌握鉴赏小说的方法。

小说解读有其共通性,单元教学任务为教师教学提供了方向引领。这五篇小说教学时均需关注文本内部人物形象、情节、语言和艺术手法的共生与互动,探讨小说蕴含的社会批判性。结合课标要求,笔者拟定了如下的学习目标:

(1)了解小说的基本要素和作用;(2)把握小说文本内部人物形象、情节、语言和艺术手法的关联;(3)探索小说蕴含的社会批判性,并掌握鉴赏小说的方法。

其次,学习目标还需进一步细化为基本问题,并围绕这些基本问题展开教学。虽然小说解读有共通性,但是同一单元的这五篇小说分别反映了不同年代的社会生活,描摹了不同的社会形态。因而,不同文本基本问题的落脚点也有所不同,在把握文本的关联性的同时,也需把握文本的独特性。笔者将本篇课文学生学习的基本问题放在了对“套子”的解读上,从标题入手,以教学任务为本,以学习活动为线,逐层展开对“套子”的解读,从而揭示文本蕴含的社会批判性和典型意义,把握文本独特与普遍共生的视阈。笔者列举了如下基本问题供学生思考:

(1)细读文本,“套子”是什么,表现在何处?(2)“装在套子里的人”是谁,你怎么理解这一人物形象?(3)“装”的内涵是什么,它复杂性表现在何处?(4)契诃夫是怎样描写“套子”和“套中人”的?他写作的用意是什么?

基于逆向教学设计强调“以终为始”,在完成本课教学后,学生要达到的预期理解为:

(1)别里科夫“套中人”形象的复杂性与矛盾性;(2)别里科夫复杂形象背后蕴含的社会性与深刻性;(3)契诃夫塑造“套子”形象和情节设置的艺术性及其背后的诉求和渴望。

同时,学生能够收获以下知识与技能:

(1)把握小说基本要素的概念、作用及其关联;(2)理解作者塑造人物形象的方法和创设小说情境的用意;(3)能够解读小说独特的艺术手法以及蕴含的文化内涵。

(二)前置评估设计

在学习目标设置后,逆向教学设计要求教师必须“首先寻找能够证明学生成功完成理解和迁移的证据”,而非直接开始教学。

高一年级的学生已有一定的文学鉴赏基础。在高一年上学期,学生接触过《百合花》和《哦,香雪》这两篇小说,培养了一定的小说鉴赏能力。同时,学生在小学和初中阶段接触过契诃夫的《变色龙》和《凡卡》这两篇作品,对契诃夫的文学创作有些许印象。进入高一年下学期以来,在接触《装在套子里的人》之前,学生已通过学习《祝福》和《林教头风雪山神庙》初步理解了小说要素的概念、作用和关联。

为了更好地“站在评估员的角度思考”,判定学生的小说鉴赏能力和对《装在套子里的人》的认知,在正式授课前,笔者前置了预习作业(如图1 所示)

笔者通过预习作业调查学生学情。针对第一个问题,所有学生都能感知到“套中人”形象聚焦于别里科夫这一人物形象上。针对第二个问题和第三个问题,大部分学生都能分析出“套中人”形象体现在外表和思想上,这是一种保守的象征。

从学生的答题中可以看出(如图2、图3 所示),他们能够基本理解小说的内容,但是对小说的鉴赏还停留在浅层认知和刻板思维上,欠缺深层解读复杂小说文本的能力。

因而,本节课将通过文本细读与活动探究,让学生在情境中品味语言、感受形象、锤炼思维、体验情感,通过观察的视角,理解作品的社会批判性与深刻性。通过文本的充分探讨,关联阅读与深度解读,帮助学生寻得进入小说阅读的切口和理解小说的路径。

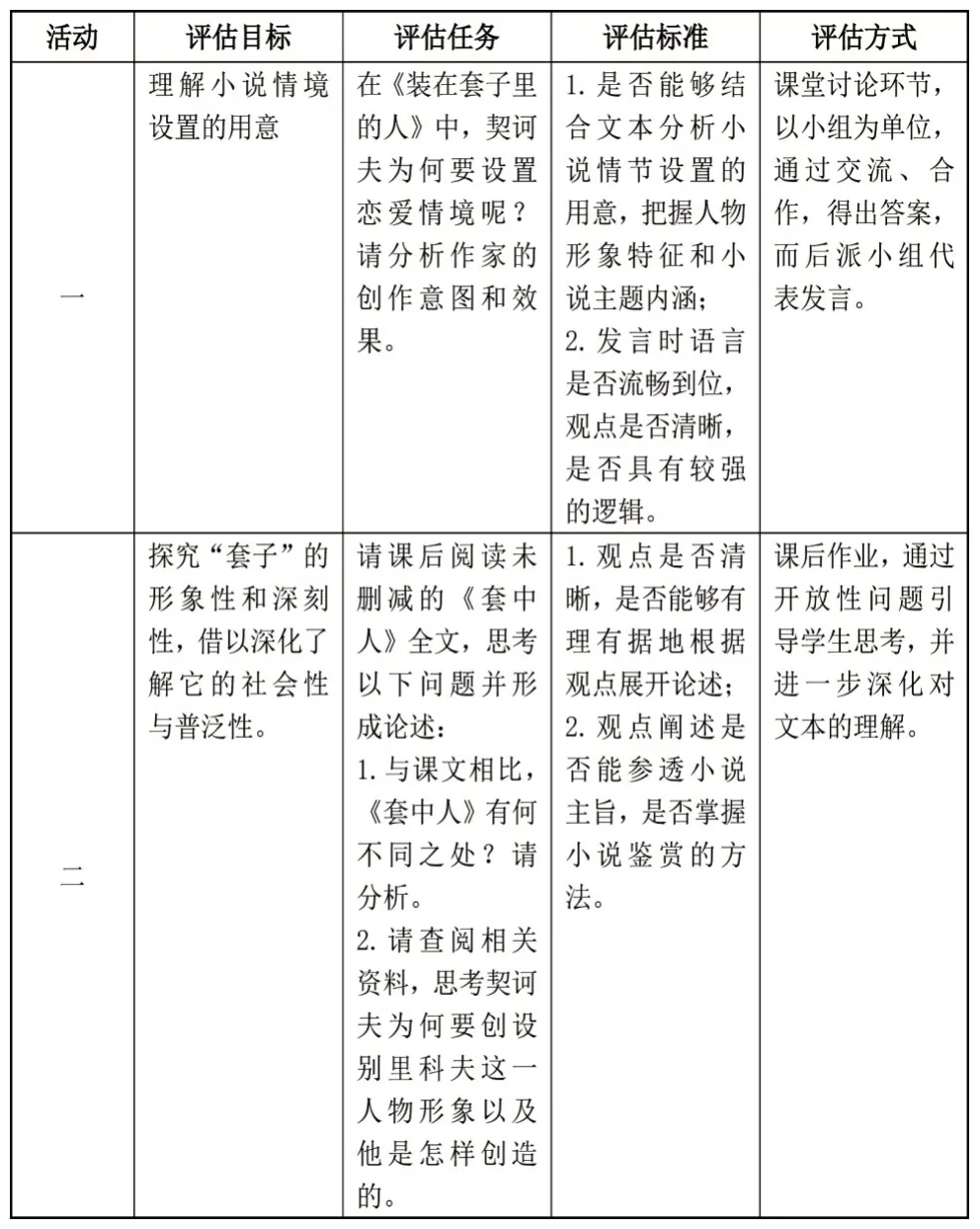

逆向教学设计理论还建议教师在确定了预期结果后,前置评估设计。为了准确地评估学生的学习成果,笔者通过课中和课后两项教学活动来检验学生的习得情况。(表1)活动一是课中评估设计,通过学生细读文本,小组交流探讨来分析情境设置的用意,检验学生课堂对问题的理解程度。活动二是课后评估,通过课外自主阅读,对学生提出了更高的要求,以微写作的方式检验学生的分析和迁移能力。教师通过多维的方式评估学生的学习效果,重视教学中的整体性和关联性,以语言建构为基石,纵深思维发展,从而达到审美鉴赏与文化传承的高度,落实核心素养的要求。

表1

(三)创设活动课堂

《装在套子里的人》讲述了一个捆绑与被捆绑的故事,契诃夫通过塑造别里科夫这个典型的套中人形象,呼唤人们应该寻求生活的解放。通过课堂学习,学生需要觉察到套中人并非个例,城中的很多居民也生活在无形的套子中,只不过他们被束缚的程度有所不同罢了。那些不敢反对别里科夫主张的市民们也在潜意识中给自己的精神上了枷锁。这种精神枷锁主要来源于他们对权威的恐惧、对现有秩序的维护和根深蒂固的奴性。虽然别里科夫的去世使得城中的居民们暂时摆脱了他带来的精神压迫,但这些市民若不消除心灵的束缚,一旦有外界的其他刺激出现,他们死水一潭的生活形态便会再次出现,形成无限重复的循环。

结合学情,学生能够通过预习初步概括“套中人”形象的具体表现和典型意义,且对这篇小说具有较浓厚的兴趣。但他们对此篇小说的兴趣来源于对别里科夫这看似古怪的人物形象的好奇,并不理解契诃夫塑造这一人物形象的用意,也欠缺深度解读的钥匙。为此,教师应通过情境的创设,引导学生找到阅读的钥匙。《装在套子里的人》这篇小说阅读的钥匙便在小说情节的转机与叙述的巧妙上。如果说课文的第一自然段到第五自然段刻画了别里科夫“套中人”形象的具体表现和在他影响下禁令式的、死水一般的生活。那么,从第六自然段开始,契诃夫通过创设恋爱情境让人物动了起来。列夫·托尔斯泰曾这么评价契诃夫的作品:“每个细节或是美的,或是必要的。”因而,对恋爱情境的探讨显得尤为重要。此外,教材中的课文是删减版,通过对比阅读课文和全文,可以引导学生进一步地理解作者小说艺术手法和创作意图,深入体会小说蕴含的社会批评性与其背后的普适性。

基于此,笔者创设了课中与课后两个活动情境由学生自主探讨。在设计课中活动情境时,笔者通过问题链的创设,为学生的自主探讨提供方向指导。在课后活动情境部分,笔者提供《套中人》全文和思考题供学生对比阅读。

1.活动一:关联《林教头风雪山神庙》,理解小说情境设置的用意

为了更好地引导学生理解何为情境以及小说情境所发挥的作用,笔者关联了学生学过的《林教头风雪山神庙》的情节,为学生提供了知识体系搭建的桥梁。教师引入了1998 年央视出品的《水浒传》电视剧的两个片段,给学生呈现了林冲与鲁智深就林夫人被侮辱谈话时的情境和林冲撞破高衙内阴谋的情境,让学生回忆小说文本,概述这两个片段发生时林冲的反应和心情。通过文本与影视片段的关联,学生能更直观、更深入地理解林冲。学生都能回答出林冲在与鲁智深交谈时,虽然已饱含怒火,但他是理性的,表情温和。他认为知足常乐、能忍是安,不愿起事给自己、给他人带来麻烦,想通过忍耐维持现有的生活秩序。在撞破高衙内的阴谋后,林冲由平静走向了怒火冲天,因为他得知高俅并未放过他,还指使陆虞侯、福安和差拨到沧州解决他的性命,因而他愤怒了,反抗了。接着,继续引导学生思考为什么林冲会从“忍”走向“反抗”?通过问题的探索,学生意识到风雪山神庙情节设置的用意在于将林冲逼到生死存亡的边界,从而激发出他的血性,使他的人物形象更加立体,也使小说的批判性更加深刻。

通过关联《林教头风雪山神庙》,学生明白了作者在创作小说时往往会通过情境的设置来考验人物,让他们在情境中活动,从而展现出人物更具发展性的形象。那么,笔者接着便将学生的目光引到《装在套子里的人》的文本上,让学生找出小说文本的关键情境,并思考作者创设这一情境的用意。学生均能发现恋爱情境的奥义,但在解读这一情境时仍缺乏抓手。因而,笔者通过问题的一步步深入指引他们思考:“契诃夫主要创设了什么情境,小说的情节开始发生变化?”“别里科夫是与谁恋爱?”“华连卡是一个怎样的人?”“这场恋爱的结局如何?”“恋爱过程中发生了什么,造成了别里科夫的死亡?”

问题的纵深指引学生深入文本探索,学生通过文段分析出华连卡的身份是新来的外来者,她的形象是美丽而讨人喜欢的,性格真诚活泼、敢于接受新事物、充满生命力和爽朗。通过小组讨论,学生也意识到并总结出华连卡的形象与别里科夫形成了巨大的反差,契诃夫安排别里科夫与华连卡恋爱和结婚是想考验别里科夫是否能够钻出“套子”。华连卡能够吸引到别里科夫,说明别里科夫有尝试钻出套子,但是最后他失败了,并死于恋爱。

那么,别里科夫为何死于恋爱,是什么因素影响了他?当问题链到达最后一个环节时,课堂讨论的氛围也达到了极致。学生纷纷指出别里科夫是在华连卡的笑声中结束了生命,这说明华连卡对他的评价影响了他。笔者提问:“只有华连卡影响了他吗?”有学生发现科瓦连科也对他产生了影响。笔者进一步提问:“只有华连卡和科瓦连科这两个人影响着他吗?”学生再次阅读文本后指出,从漫画事件可以看出他人的声音所形成的舆论对别里科夫产生了巨大的影响。那为什么别里科夫会被他人的声音左右呢?学生指出别里科夫无法接受阳光、新生和舆论的考验,无法接纳自我的些许改变,因而他陷入了困局。社会环境的压抑、他人目光的束缚和内心的自我捆绑的共同作用让他最终走向了死亡。

此时,当笔者再次询问学生“套子”意味着什么时,同学们给予的回答不再是刻板的、孤零零的表述,诸如“保守”“僵化”和“传统”等名词,而是能结合文本由浅入深地做出分析。

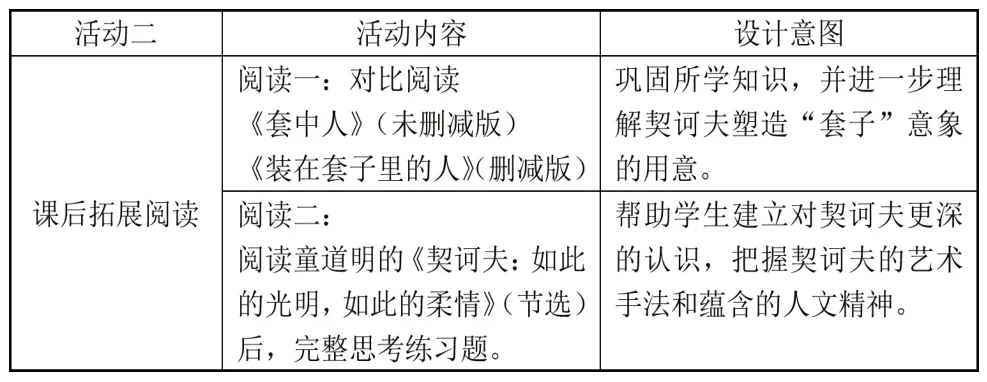

2.活动二:对比《套中人》全文,把握小说形式与内容相融的艺术

统编教材《装在套子里的人》对契诃夫原作进行了一定的删减。在课后活动,笔者为学生提供了《套中人》全文,并要求他们比较二者的不同,并分析教材选用时删减的作用。学生们能够概括出其中有两处较大的变动:一是删除了小说的引入部分和结尾的收束部分,二是兽医伊万、中学教师布尔金和村长的妻子玛芙拉这三个人物被删除。小说原本是在伊万和布尔金的叙述中进行的,有不同的叙述视角,教科书选编时将之改为了单一叙述视角。其他的不同之处则体现在文中部分细节的删减(如表2 所示)。

表2

同时,笔者还提供了童道明的《契诃夫:如此的光明,如此的柔情》(节选)文本供学生阅读,并鼓励学生自主进行资料搜集后,思考:契诃夫为何要创造别里科夫这一人物形象。在阅读全文和查阅相关背景资料后,部分学生能够认识到《装在套子里的人》所反映的生活并非空穴来风。在亚历山大二世后期,政府便对教育实行了一定的管制。高尔基在《俄国文学史》中提及“主张施行拉丁语和希腊语强迫教育的计划”,[4]而实行此种政策是为了让学生回到古典中,以此束缚他们的思想。[5]《装在套子里的人》的主角别里科夫便是古希腊语教师,从这个角度出发,这篇小说从一个独特的切口展现了当时教育事业的状况。同时,别里科夫对报纸和政府公文所描述的准许和禁止事项的关心,以及他为防止有人偷听并曲解他和柯瓦连科的对话,要提前将对话内容上报校长的种种荒谬行为,都从侧面反映了19 世纪后半期俄国严格的审查制度。别里科夫的行为将出版业受到政府严格监控所带来的民众恐慌情绪外化,颇具讽刺意味。而别里科夫的保守行为又与小说中提及的屠格涅夫和谢德林的进步思想相悖,此种对立亦展现了风云涌动时代中的新旧交锋。在政策的收缩之间,俄国的社会矛盾愈加激烈,新旧观念的碰撞也更为突出。

在此种社会大动荡的背景下,与大多数作家不同的是,契诃夫文学书写的主题往往是内向性的,他更多关注的是人们内在的需求。他的笔触更多触碰的是在夹缝中求存的人性,他想要探讨的是人们如何从蒙昧的生活状态中觉醒,觉醒后又该如何在此种新旧混杂以及形势并不明朗的时代中寻求真正的生活。《装在套子里的人》便是这样一种尝试,此篇小说探讨的是人应如何生活。别里科夫是生活的失败者,他并未走出时代和自我的枷锁。但别里科夫并非毫无价值,他的故事为布尔金和伊万·伊万内奇提供了思索生活的入口,小说全文的结尾伊万·伊万内奇“不能再照这样生活下去”的呼喊便是一种进步。契诃夫以他独有的方式介入社会,去思索生活的本质,而生活的本来面目也会在此种探索中慢慢而清晰地展现。

身为文学家和医生,契诃夫将解剖刀式的锐利与文学家的温情熔铸于书写中。他从别里科夫出发,将套子推向生活,具有深度;他又揭示了别里科夫由特殊走向普遍的意义,具有广度;他一针见血地指出社会沉疴,具有锐度。因而,他的书写具有超越时代的力量。

三、逆向设计的教学感悟与改进

逆向教学设计为课堂带来了新的生命:一是通过转变师生角色,促进教师树立“以学生为中心”的教学理念;二是转变目标指向,由关注教材走向关注学科核心素养和课程标准;三是转变评价顺序,更注重评价优先。[5]此种教学的转变能够保证教学评的一致性,落实新课标和核心素养的要求。

纵观《装在套子里的人》这节课,为达到预期的目标,笔者前置了预习作业来调查学情,并根据学情调整和制定了教学目标和教学基本问题,并规划了学生所需掌握的知识与技能。其后,前置评估设计,围绕基本问题,设计相关活动引导学生达到此种知识和技能。在评估设计环节,笔者设计了课中评估和课后评估两个环节,并由此设计了课中和课后两个教学活动,将评估渗透到教学的每一环节,适时地根据学生的反馈灵活调整教学节奏,推动学生与文本建立更深层的互动。

逆向教学设计要求教师的角色由讲授者变成指导者、评估者和资源提供者。因而,在课堂实践环节,笔者发挥教师的主导作用,尊重学生主体性,通过问题链引导学生通过自主思考和小组合作,由被动学习转为主动学习,鼓励学生积极发言,并在发言过程中完成自我评价、生生互评和师生互评,进而通过评估引导学生调整思路,纵深认识。在课后拓展环节,笔者为学生提供阅读资源,布置思考题,给予学生探索的空间。当然,课后拓展环节布置的思考题有一定难度,因而学生的参与度和完成度还有较大的提高空间。课后的落实还需继续加强,可通过课堂演讲、学生互评推介等,引导学生进一步走进文本和作家生命。