在加尔各答寻找特蕾莎修女

2022-12-02袁越

对于欧洲游客来说,加尔各答是贫穷的形象代言人,来加尔各答旅游就是为了参观贫民窟,造成这一现象的主要原因,是特蕾莎修女开办的“垂死者收容所”等慈善机构吸引了众多西方媒体的关注。

特蕾莎修女的故事必须从印度加尔各答开始讲起。

如果说新德里的地位相当于北京,孟买相当于上海的话,那么加尔各答就相当于广州,当年英国人就是从这里进入印度的。1757年,一次偶然的事件引爆了普拉西战役,这场战役就像鸦片战争一样,打开了大英帝国进入印度的大门,从此印度正式成为了英属殖民地,定都加尔各答。可惜这里的气候炎热潮湿,导致蚊虫肆虐,传染病频发,最后把英国人折腾得实在受不了了,这才迁都德里(旧德里和新德里的统称)。

在普通印度人心目中,加尔各答是印度的文化中心,盛产哲学家和电影导演,印度仅有的3位诺贝尔奖获得者(作家泰戈尔、物理学家拉曼和特蕾莎修女)都住在这里。但是对于欧洲游客来说,加尔各答是贫穷的形象代言人,来加尔各答旅游就是为了参观贫民窟。

造成这一现象的主要原因就是特蕾莎修女,这位1972年诺贝尔和平奖获得者在加尔各答开办的“垂死者收容所”等一系列慈善机构吸引了众多西方媒体的关注。

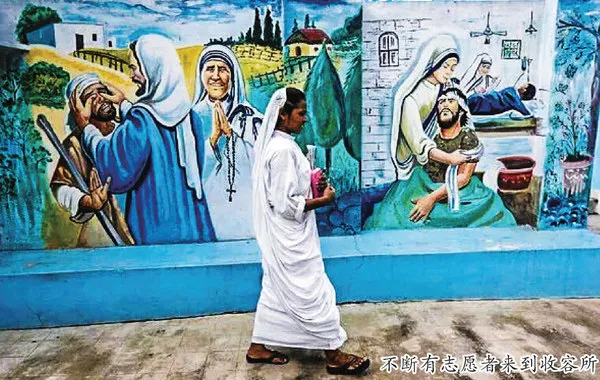

这家收容所位于加尔各答最大的印度教寺庙“加里神庙”旁边,非常好找,但是进来参观的绝大多数都是外国游客,印度人极少。收容所门前有很多乞丐在讨饭,其中不乏残疾人士。还有几个人裹着毯子睡在收容所的大门外,不知道他们是流浪汉还是前来等待被收容的病人。

我跟随几个外国游客走进了收容所的大门,立刻感觉像是走进了另一个世界。先是鼻子里闻到一股浓重的消毒水味道,然后眼前出现了一间大病房,足有一个篮球场那么大,里面整齐地摆满了病床,床单是塑料的,显然是为了便于清洗。几十位身穿蓝色病号服的病人躺在床上发呆,还有几个人在病房里踱步,所有人都面无表情。和他们的呆滞迟缓相对应的是志愿者们忙碌的身影,这些人来自世界各地,年轻人为主,男女都有。

我环顾四周,发现这里除了特蕾莎修女的画像之外没有任何装饰物,厚厚的墙壁挡住了外面的喧闹,整间病房的气氛肃静得有些压抑。靠门的桌子上放着特蕾莎修女当年的日记,上面记录了很多数据。

此时正好到了午饭时间,几位男性志愿者从厨房端出一大锅米饭和几盆咖喱蔬菜,一位修女负责给每个人盛饭。一部分病人还能走路,自己拿着饭碗过来盛饭,但更多的病人已经无法自己照顾自己,需要志愿者挨个喂饭。

我看到一位亚洲人也在帮忙喂饭,便走过去搭讪,对方竟然是来自中国的志愿者,而且已经在这里做了3个星期的义工了。他告诉我,这里有二十多名志愿者,照顾80个病人。收容所不提供食宿,志愿者们每天一早来帮忙,晚上回各自的旅馆睡觉。

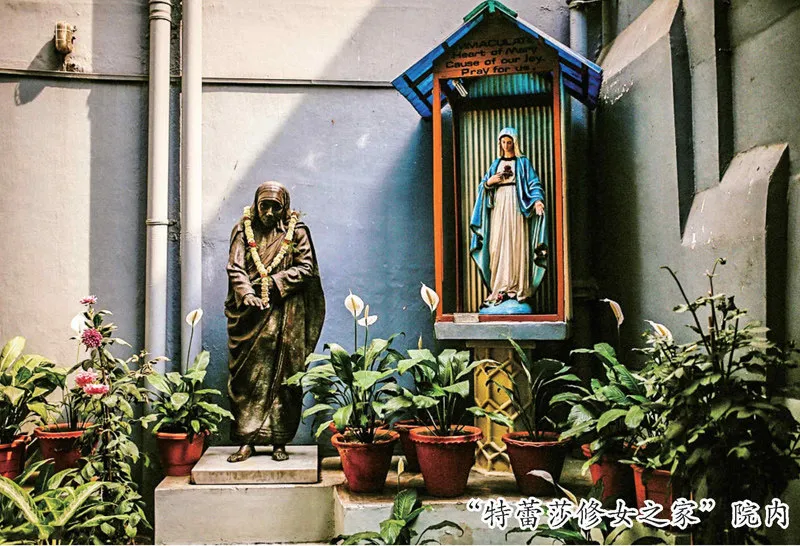

第二天,我拦了一辆出租车去“特蕾莎修女之家”,这是当年特蕾莎修女在加尔各答的住所,如今变成了特蕾莎博物馆,兼做“仁爱传教修女会”的总部。这地方位于加尔各答市中心的一条主干道上,马路两边有好多殖民时期留下的维多利亚式建筑,从外表看富丽堂皇,保存得非常完好。但是马路两边却住着很多无家可归的人,他们平时占用宝贵的道路资源摆地摊维持生活,晚上就在路边席地而卧,吃喝拉撒甚至洗澡也在马路上解决。

“特蕾莎修女之家”位于一条小巷的深处,大门旁边的墙上贴着用各种文字写的警告语,告诉大家这里是神圣的地方,不准随地吐痰,不准大声喧哗。可惜印度人根本不理,这条巷子和任何一条印度街道没什么两样。

我走进那间小小的博物馆,屋子一侧安放着特蕾莎修女的棺材,几位游客跪在地上静默不语。另一侧是展览馆,里面有不少特蕾莎修女用过的器物,以及她的生平简介。她的本名是艾格尼斯·刚察·博加丘,1910年出生于奥斯曼帝国科索沃省斯科普里(前南斯拉夫联邦马其顿共和国首都)的一个阿尔巴尼亚天主教家庭。她从小就特别虔诚,12岁时便决定把自己的一生献给上帝,18岁时远渡重洋到印度传教,亲眼目睹了印度人民的艰难生活。

为了让这些病重的人能够有尊严地死去,特蕾莎修女于1952年成立了“垂死者收容所”。这是西方人的叫法,孟加拉文原文意为“仁爱的心”。由此可见,这个地方从一开始就不是医院,而是一个展示上帝仁爱之心的特殊教堂。

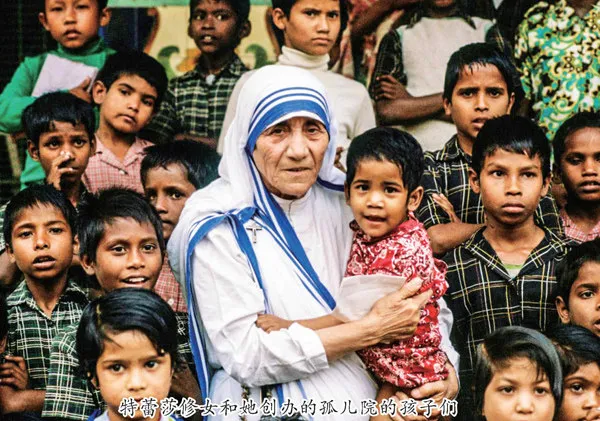

为了更好地传教,特蕾莎修女甚至加入了印度国籍,此后她一直住在加尔各答,直到1997年因病去世。但是,她开创的“仁爱传教修女会”依然在正常运作着,在距离总部不远的地方就有一家修女会开办的孤儿院。这座孤儿院分为两个部分,一部分专收残疾儿童,大部分都是脑瘫儿,生活不能自理,需要人随时照顾;另一部分是被遗弃的健康孤儿,他们大都活泼可爱,不怕生,很喜欢和志愿者们一起玩。

我注意到孤儿院的墙壁上贴满了宣传画,用英语和印地语写满了“上帝爱孩子”“孩子是上帝的礼物”等口号。英国记者克里斯托弗·希钦斯认为,特蕾莎修女之所以办孤儿院,最根本的目的不是帮助孤儿,而是为了打击计划生育政策。希钦斯写过一本名为《教士姿势》的书,指责特蕾莎隐瞒了捐款数字,而且为了得到更多的钱,不惜为独裁者和犯罪分子站台。

如果说这个罪名还可以被原谅的话,那么印度评论家阿鲁普·查特杰撰写的《特蕾莎修女:终极裁决》这本书中揭露的很多事实就不那么好解释了。书中他举了很多案例,证明特蕾莎的行动目的只是为了传教,而不是真正意义上的人道主义。换句话说,印度只是特蕾莎修女传教的工具而已,她并不真的爱这个国家。

英国路透社驻加尔各答记者苏乔·杜哈觉得问题不在特蕾莎修女:“她只是个普通人,不是神,我们不能把她当做神来要求,指望她解决印度所有的问题。”杜哈对我说:“我觉得特蕾莎修女是一个很好的领导者,这一点对于向来是一盘散沙的印度教徒来说尤其重要。她用自己的行动为解决印度的贫困问题作出了自己的贡献,其他人也可以照她的样子来,提出自己的见解或者作出自己的贡献,我觉得这就足够了。”

离开孤儿院,我来到了加尔各答的老城区。这里和印度其他城市一样,路边也有不少残疾的乞丐和衣衫褴褛的无家可归者,大街上同样充满了各种噪音和垃圾。但是当我离开主干道、钻进一条小胡同,立刻发现这里同样也不缺秩序和快乐。我看到厨师们在和面,裁缝们踩着缝纫机,妇女们在晾衣服,孩子们聚在一起玩着板球,每个人都在忙自己的事情,只有野狗和“神牛”们无所事事,躺在太阳底下发呆。

在我看来,特蕾莎修女并没能从根本上改变印度。印度人拥有全世界最古老的信仰,无论是对待生活的态度还是对待死亡的态度都和世界其他地方很不一样。披头士乐队当年正是被印度人独特的生活方式和哲学理念所吸引,不远万里来到这个国家寻找灵感。

(摘自生活·读书·新知三联书店《土摩托看世界 : 在旅行中寻找人生坐标》)