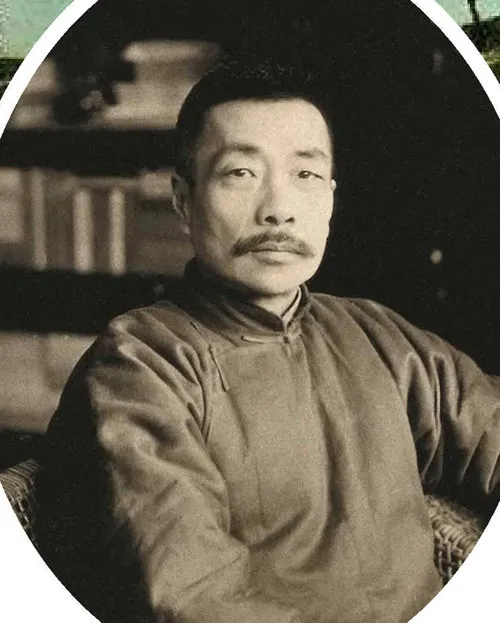

鲁迅《故乡》前后

2022-12-02丸尾常喜\\文陈青庆\\译

希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

在1918至1919年两年间,鲁迅(原名周树人)通过《狂人日记》《孔乙己》《药》等作品,不仅为《新青年》致力的文学革命带来实践上的成果,同时也成功地将文学革命与思想革命紧密地结合在一起。或许可以说,虽然鲁迅文学具备的深刻思想性常给他本人带来过于沉重的负担,但他的文学却通过对这一负担的积极继承,得到了锤炼。

1918年11月,第一次世界大战结束。战争期间,约有十八万中国劳工在欧洲战争前线从事运输、挖掘战壕等工作,中国人民对战后国际社会实现民族自觉和民主主义寄予厚望。在北京的庆祝战胜演讲会上,蔡元培将协约国集团的胜利定义为“公理”对强权、光明对黑暗的胜利,李大钊宣称这是“庶民的胜利”。

以《新青年》为代表的时代潮流急速发展,1918年12月《每周评论》创刊,1919年1月《新潮》创刊,同年2月《晨报副刊》成功改革。

军阀政府开始逐渐对这些动向心生警惕,《新青年》和北京大学处于风口浪尖。为世人带来众多“林译小说”的“桐城派”古文大师林纾,写作《荆生》和《妖梦》两篇小说,对陈独秀、胡适、钱玄同等人进行攻击,并给蔡元培写公开信批判北大。他批评蔡元培“覆孔孟,铲伦常”,尽废古书,将“土语”引入学问之府,要追究其作为大学校长的责任。

蔡元培不但逐一反驳了林纾的论点,同时强调北京大学以“思想自由”和“兼容并包主义”为原则,击退了责难。

五四运动的爆发正是在这一时期。为了处理大战的战后事宜,各国联合举行巴黎和会,会议对日本的要求作出妥协,决定将原德国在中国山东的权益让渡给日本。中国人民激愤不已,在学生罢课、商店罢市的同时,抵制日货的运动席卷各地,最终在1919年6月3日发展为大规模的上海工人大罢工。作为协约国集团的一员,出席巴黎和会的中国代表在这种舆论压力下,最终拒绝签署《凡尔赛条约》。不过其间种种已将军阀政府的反民族性和列强帝国主义的真实面目暴露在中国人民面前,一部分人终于开始认识到反帝国主义和反封建主义是两个难以分割的课题。

这年年末,鲁迅的生活发生了巨大的变化。他不得不卖掉浙江绍兴新台门(当地特色居民住宅)的宅子,将母亲接到北京,开始三兄弟同住的生活。鲁迅买下了北京八道湾胡同的住宅。据说为了让弟弟周作人、周建人的孩子们能自由玩耍,鲁迅专门挑选了一座庭院广阔的幽静宅邸。12月1日,为了处置绍兴的宅子,迎接母亲、妻子朱安、周建人及其家人,鲁迅从北京出发。到达绍兴时已是12月4日。

周家三台门之中,过桥台门已经变卖。即便是在兴、立、诚、礼、义、信六房共有的新台门,各房各自的生活也陷入窘困,继过桥台门之后也到了变卖的境地。庭院里的花木盆栽一类都经周建人之手送人了,但唯独鲁迅从日本带回的栀子还留着。鲁迅将它赠给了喜欢花木的表弟。

鲁迅在绍兴的日子匆匆忙忙地度过,收拾行李,接待旧识与友人的来访,拜访亲戚熟人,参加周氏宗族会议并在售卖宅子的契约书上署名,上坟扫墓……章运水和他的儿子启生一块儿来帮忙。章运水是曾在周家做过“忙月”(只在过年过节以及收租时来给一定的人家做工的人)的章福庆的儿子,是鲁迅幼时的玩伴。二人初次见面是在26年前正月祭祖的时候,之后常常相互往来,章运水成年后接替父亲在海边的村里干农活。昔日的小英雄拥有在台门生活的少年无从得知的丰富知识和体验,这让鲁迅深受触动。如今,幼时玩伴却已憔悴得面目全非,深深的皱纹刻在脸上,双手骨节凸起,像松树皮一般开裂。后来,鲁迅围绕这次遭遇写作了短篇小说《故乡》。

12月24日午后,鲁迅一行人分别乘坐两艘船从绍兴出发。自此以后,鲁迅再没有踏足过绍兴的土地。在北京的八道湾,三兄弟的3个家庭开始了以母亲为中心的同居生活。虽然鲁迅和朱安之间还是老样子,但三代同堂的生活是母亲多年来的夙愿,对身为一家之长的鲁迅而言,自己渴望已久的生活也终于得以实现。

翌年(1920)年初,随着陈独秀出走上海,《新青年》的编辑工作也转移到上海去了。陈独秀、李大钊等人吸取五四运动的新经验,更加坚定了强调以民众运动改造社会的马克思主义立场。相比之下,胡适对这种新的经验则抱持否定的态度,加之“研究问题”的立场,他开始提出“整理国故”的主张。对固有文化进行现代科学研究,虽然乍看之下是合理的主张,但在当时的时代语境中,相当于要求知识青年们不再参加运动,回到研究室的古籍当中。中国现代历史的激流与中国现代学术存立之间的难题就在于此。

同年12月,北京政府禁止邮局销售《新青年》杂志,同人编辑内部的矛盾对立更加显著,他们围绕杂志的生存和编辑方针你来我往,几经论争,加深了《新青年》的裂痕。

鲁迅的小说《风波》和《故乡》就是在这样不安定的时期写成,它们成了此时支撑《新青年》版面的宝贵作品。鲁迅此次归乡目睹了军阀统治下的农村,凋敝程度远超他的想象。

《故乡》中的闰土以章运水为原型。当闰土的名字从母亲口中说出时,“我”的脑海中浮现出一幅幅图景。深蓝的天空中挂着一轮圆月,海边沙地满是碧绿的西瓜田里立着一个少年。这个活泼的少年曾在下雪的清晨教给“我”设陷阱捕鸟的方法,曾告诉“我”在夜里守西瓜田防猹的经历,还有关于海边贝壳和鱼类的知识。“我”感到自己似乎终于看到了美丽的故乡。然而,几日后闰土带着儿子水生出现在“我”眼前,在多子、饥荒、苛税、军队、匪贼、官员、地主们的多番折磨和压榨下,他变成了一个木偶似的农民。终于,当“老爷”这个词从他口中说出时,“我”的身体里打了一个大大的寒噤。“我”知道,少年时代的纯真关系已经不复存在,两人之间隔了一层厚障壁。

作品鲜明地对比了现在与过去,并以克制又简洁有力的笔触,描绘出这种隔绝的悲哀。小说结尾处,“我们”乘船离开故乡时的描述是鲁迅笔下最脍炙人口的一段话。

“我”听着船底的潺潺水声,感到仿佛有看不见的高墙将“我”与周围隔绝。不过,侄子宏儿与水生之间,还像自己与闰土过去一样心意相通。至少希望他们不要像“我们”一样感受到隔膜的悲哀。他们应该要有新的生活,是“我们”未曾经历过的。“我”想到所谓希望时,突然害怕了起来。那难道不也只是自己手制的偶像吗?然而,仿佛是为了打消这种恐怖,“我”的脑海里浮现出西瓜田的风景。

我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

(摘自上海人民出版社《明暗之间:鲁迅传》)