晚清真实的武术什么样

2022-12-02呼延云

在中国武术的很多传说中,有太多的“神迹”,虚无缥缈、难辨真伪。笔者通过一些晚清的史料和笔记,讲讲那时真实的武术到底是什么样。

排除隐居在山林的各路神龙见首不见尾的“大神”,清末武林高手多集中在3个地方:官府的专业机构、民间的镖行以及啸聚江湖的匪帮。

健锐营这样练

先看官府的专业机构。清代健锐营分左右两翼,各设翼领一人,并选王公大臣兼任都统。

这支军队并不崇拜单打独斗,而是强调战术配合。平日里,健锐营的军事训练以飞架云梯、飞跃碉楼、抢占制高点为主。

此外,健锐营还特别重视骑射本领。训练时,马箭手从马城门洞中疾驰而出,见得南面的箭靶,便弯弓搭箭,飞驰发射,命中靶心者会获得本旗兵丁的喝彩。

健锐营士兵平时并不怎么练太极拳、螳螂拳、易筋经之类的“武林绝学”,而是注重体能训练。最常练的竟是再普通不过的单杠和石锁。首先找两个磨盘,分别插上木桩子,在木桩子的上方开孔,将木棍子插入其中,单杠就做好了。而士兵们上杠之后也没有双臂大回环之类的花样,就是练习引体向上,照样练得胸部和两臂肌肉暴涨。

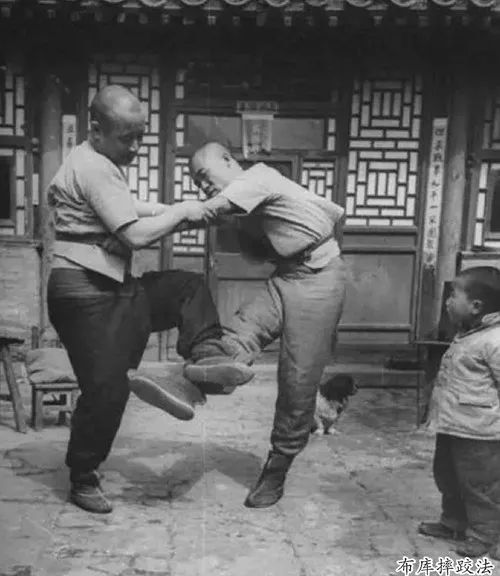

相比之下,大内侍卫更有“武林高手”的模样。这些出身旗营的健儿们自小勤学苦练的,不外乎“打沙袋、踢木桩、盘搅棒、甩条子、扔把式锁、举杠石盘子、滚柱石头”等。同时还有器械格斗,即用白蜡木模仿刀矛或扎枪,对峙打斗。当然最重要的还是“布库”——满族和蒙古族的民族式摔跤,这个固然有许多技巧,但归根结底还是要以日复一日的艰苦训练培养出的良好体能为基础。

要说大内侍卫们真正练过的武侠小说中的武功,大概只有“铁布衫”了。不过这一功夫也不是用气功堵住穴道,而是用二尺内长、直径同手握大小的硬木棒子,自我勒打全身各处发达的肌肉,以达到抗击打的效果。

镖师与匪帮的绝活儿

可能有人会说,健锐营也好大内侍卫也罢,都属于官方的军事机构,跟传统意义上的“江湖”不是一回事,所以他们的武功也不能用“侠客”的标准来衡量。那么,就让我们看一看晚清时民间的镖行和啸聚江湖的匪帮,又是怎样的情形。

晚清,京城的镖行分成北道和南道,由于保镖的路径不同,镖师们的“绝活儿”也不同。

南道镖路,主要走运河,由通州的张家湾登船,南下可直达临清、淮安、扬州、镇江以及苏杭和绍兴。南道防的主要是水贼和水匪。走南道的镖师除了会游泳和驾船之外,最重要的是会“闪功”,这是因为镖师和水贼交手多在船舱或甲板,都属于逼仄窄小之地,只能短兵相接,决定生死胜负往往就在一瞬间。所谓“闪功”,就是不管什么兵器刺来,都能让利刃在离身寸间之距闪过。

此外,南道镖师们必练轻功和“梅花桩”,这是因为万一和水贼交手,下盘功夫要是不扎实,掉进水里可就大事不妙了。

再说北道镖路。当时这一路保的镖多出塞外,沿途主要是荒滩、草原,乃是无路政可言之地。大车行走不便,商队大多使用骆驼运输货物,镖师则骑马跟随护卫,可想而知,对镖师而言,骑射的本领比什么都重要。

走北道的镖师大多是有百步穿杨、辕门射戟等本事的神箭手,他们弯弓搭箭的目标是马贼的马鼻子,因为鼻子是马最敏感、娇嫩的部位,目标也大,一旦射中,什么样的骑手都难以驾驭,非翻身落马不可。

随着时间发展,南道的运河中断,北道不断修路,所以货运和商旅都开始流行用骡子或马拉的平板木车。这时遇到抢劫的贼人,镖师们就要进行车战,他们最常用的武器是一手拿丈八蛇矛,一手握单刀,长矛的任务是不让骡马被贼人所伤,单刀的任务是不让贼人爬上车来,保护自身安全。形成了“远的枪挑,近的刀砍,再近脚踹”的战术,故而当时在镖师中最流行的功夫是十八路转盘刀和三十六路绝命枪,以及鸳鸯腿。

至于江湖匪帮,也没有什么高人一等的武功,反倒是武器略先进。

晚清的匪帮往往比镖行早一步配上洋枪,比如著名的悍匪康小八和宋锡朋,身手矫健是不假,但更出名的是枪法好和心狠手黑。据说,康小八就是因为潜入东交民巷的英国公使馆,偷了英国国王准备送给光绪皇帝的礼物——两支蓝钢左轮手枪才在江湖上名声大振、作威作福的。

古代神功真面目

晚清的笔记中, “高手”越来越少,大约是整个国家在洋人的坚船利炮面前屡战屡败,而高手竟无一作为,所以也没脸大张旗鼓地吹嘘了。这期间,成书于同治十三年(1874)的《里乘》一书中有一篇名叫《吴生》的文章,倒是道出了几分“武林高手”的真面目。

文章说的是唐朝的故事,卢龙节度使李公把女儿嫁给了一个贫困的书生吴生。之后,李公觉得女儿嫁委屈了。恰好这时有敌人大举入侵,李公就推荐吴生,说自己的女婿“素习韬略,可胜将帅之任”,皇帝批准了。吴生知道岳父想借刀杀人,却又不敢推辞。他思忖自己是个读书人,虽然不能力取,却可智胜,未尝不能与敌一战也。

到了前线,他把全军将士召集到一起,先举行大阅兵,厚赏全军,然后笑着对诸位将领说:“你们带兵得法,效果颇佳,如果能够在战场上勠力同心,何愁不能打败敌人呢?大家所担忧的,无非我是一介书生,事实上你们都错了。我自幼颇好驰马试剑,这里就向大家一展薄技,以博诸君一笑吧。”

几条壮汉气喘吁吁地扛着一把大刀来到校场之上,看那大刀有千钧之重。吴生“乃着戎服,跨骏马,持所舁大刀,下抑上扬,左荡右决,轻如挥扇,易若折枝。舞毕下马,毫不竭力”。军营中顿时欢声雷动,一齐贺道:“公神威,真天人也!”然后吴生命令把那把大刀放在营门附近,择日对敌发动进攻。

另一方面,敌军的坐探在阅兵场上“见生舞刀,大惊”。当天深夜,坐探偷偷跑到营门附近,想掂量一下那把大刀到底有多重,“举之,直如蚍蜉撼树,牢不能动”,才明白这位吴生乃是一位武林高手,是真正文武双全的优秀统帅。

接到坐探送来的情报,敌军惊慌失措,“急上表谢罪,愿岁岁朝贡,永誓不反”。

捷报传来,朝廷升吴生为岭南节度使。夫妻团聚后,妻子问吴生什么时候学会一身好武功。吴生笑着告诉她,这一切不过是个戏法,

自己在校场上所舞动的大刀,乃是“以木片饰锡箔为之”,等到放置在营门附近后,暗中以一把一模一样的千钧铁刀置换,故意让坐探侦报。

这一套戏法大概就是很多古代“神功”的真面目,直到列强压境的近代,终于再无用武之地。而大清的前锋营、护军营、善扑营、健锐营,也都成了老百姓口中的“玩耍布库甩皮袋,腰里别着铜烟袋,见着洋人就歇菜”的无用之兵。

经过百余年一代又一代仁人志士的不懈努力,今天的中国早已自立自强,无人敢欺,但是我们仍然要警惕那些擅长自我愚昧的传统糟粕,坚信能让祖国富强的一定是科学技术和科学的思想方法,而不是什么故弄玄虚、查无实据的旁门左道。

(摘自浙江人民出版社《中国古代异闻录:那些历史上的神秘事件》)