北宋的四个京城

2022-12-02张鸿腾

由于五代战乱,很多朝代都喜欢在首都之外再设陪都,以备不时之需。北宋也不例外,共拥有4个都城:东京开封府、西京河南府、南京应天府和北京大名府。

东京开封府

自周秦以降,五代以前,都城主要在长安和洛阳之间选择,这是由当时社会经济与政治形势所决定的。但是唐朝末年,战乱频繁,长安、洛阳作为当时的军事政治要地,遭到了毁灭性的破坏。

原本森林密布、沃野千里的关中地区到了唐朝已是“高山绝壑,耒耜亦满”,“田尽而地”。长期缺粮的关中地区只能从富庶的江淮一带运粮进长安,为此隋炀帝开凿了大运河,把江南地区的财赋从淮河运到黄河,再逆黄河而上运到关中。因路途遥远,且经黄河险滩,漕运成本极高。长安粮食长期供应紧张,甚至遇上大旱之年皇帝也要就食洛阳。

而当时的开封,也就是隋朝的汴州,地处中原腹地,又是连接大运河和黄河的枢纽,早在五代时期,已是“水陆要冲,山河形胜,乃万庾千箱之地,是四通八达之郊”。在漕运上已无黄河天险,大大缩短了与江南的距离,所谓“均天下之漕运,便万国之享献”。每年漕粮定额为600万石,最高年份有800万石,这些漕粮足以保证百万人口的生存。

因此,从五代开始,除后唐外,后梁、后晋、后汉、后周都先后定都于开封。

赵匡胤通过陈桥兵变登上皇位,其主要的政治势力也在开封,所以在宋朝建国伊始、内忧外患尚未平定之时,承袭后周定都开封。

鉴于唐朝后期各节度使手握重兵,造成藩镇割据不听皇帝号令的混乱局面,宋朝建立后将地方精锐部队集合到开封充为禁军。禁军是承担“守京师,备征戍”任务的职业军队,由国家财政赡养。但是,禁军数量一路增长,从宋初的20万人涨到80万人,要养活如此多的人口,后期统治者即便想要迁都,也难以离开漕运便利的开封。

西京河南府

五代时期的古都洛阳与新秀开封曾互为陪都,但总的趋势是西京洛阳政治地位下降。

宋太祖赵匡胤建立的北宋继承了后周的政治衣钵,仍以洛阳为西京陪都。但是,洛阳“东有成皋,西有崤黾,倍河,向伊雒”,相比开封的无险可守,洛阳优越的地理位置仍然吸引着统治者,让他们时时想着“新不如旧”。

开封因无可依仗的山川形胜庇护,只得养禁军护卫,为了养活禁军就得保证漕运疏通,为保漕运又不得不派兵守护,久而久之形成了“禁军—漕运—防守”的恶性循环。宋太祖深切意识到这一点,有了迁都洛阳的念头,希望能够“据山河之胜,以去冗兵,循周汉故事,以安天下也”。但是,此事在弟弟晋王赵光义以及群臣的反对中不了了之。

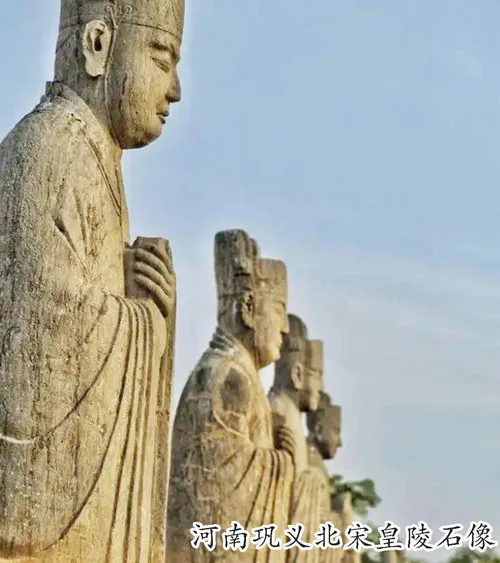

虽然不让迁都,但是宋太祖对洛阳的偏爱也是有恃无恐,他把祖坟迁过来了!赵匡胤将其父赵弘殷改葬到西京巩县,并且确定了西京宋陵区,北宋皇帝驾崩后均葬于此,使西京具有了皇陵所在地的神圣光环。从此,“内守宫钥,外奉园寝”,成为西京河南府的重要职能。此外,他还重新修葺了洛阳祭天郊坛,使洛阳再现皇家盛典。

此后,从宋太宗到宋仁宗,几任皇帝不断强化洛阳的陪都功能。宋太宗亲征太原之前,在西京进行过阅兵活动,设置了足以与东京中央财政部分庭抗礼的财政机构。宋真宗时又在此设置国子监、太祖神御殿等设施、机构,明确了洛阳在重大政治礼仪活动中的首要地位。宋仁宗时大规模修建西京外城,使其具有了名副其实的陪都气势。

洛阳以其独特的政治地位,自五代开始就吸引着大批官僚聚居于此。由于洛阳官僚集中,一些政见相同者打着“以文会友”的旗号形成了政治小团体。特别是在神宗时期,围绕变法之争,洛阳形成了一个强有力的反变法派“耆英会”,很多人都是电视剧《清平乐》中“背诵天团”的成员,包括富弼、文彦博、司马光、王拱辰等13人。同时,还有文彦博组织的“同甲会”、司马光组织的“真率会”……宋神宗逝世后,以司马光为首的反对派,迅速从洛阳各种“会”中物色了一帮人马,很快就把新法废除,其政治力量由此可见一斑。

洛阳城中政治势力雄厚的官僚集团,很快引起了统治者的警觉。为了减少反对派的汇聚、反抗,中央强化对西京的监管,同时皇帝不再临幸西京,使其政治地位日渐衰微。

南京应天府

北宋应天府,即现在的河南省商丘市,在隋唐时称为“宋州”。宋太祖在当皇帝之前担任过宋州归德军节度使,可以说,宋州是赵匡胤的龙兴之地,因此在称帝之后,“宋”的国号即由此而来。

宋真宗即位后,将宋州改为应天府,并在几年后又诏升应天府为南京,成为陪都之一。

此外,这里的应天书院与岳麓书院、白鹿洞书院、石鼓书院并称为“宋初四大书院”。应天书院倡导明体达用,提倡“读万卷书,行万里路”,形成了完全区别于科举的书院教育制度,使众多经世致用的人才脱颖而出,其中就有写出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹。

南宋开国君主赵构决心重建大宋河山时,也选择在商丘正式即位。只不过在金兵的强势追赶下,宋高宗并未在商丘久留,一路逃难至杭州,终生再未北上。

北京大名府

北京大名府并不是现在的首都北京,而是在今河北省大名县境内。大名府能升为陪都,最重要的资本是它的军事地理位置。

石敬瑭在与后唐末帝李从珂争夺皇位时,为了得到契丹的军事帮助,不仅自降身份称“儿皇帝”,还割让了燕云十六州。

华北平原基本上是一马平川,而燕云十六州有着燕山山脉和太行山的分支,正好形成一个易守难攻的天然屏障,可以保护中原腹地。燕云十六州丢失后,中原王朝尽失地利险要,而辽政权却将燕云地区变成进军中原的桥头堡,直接威胁到了宋都开封的安危。

大名府地处南北通衢,是中原地区通往河北及塞外的咽喉,也是北宋黄河以北地区的政治和军事中心,素有“北门锁钥”之称。

北宋名相寇准镇守大名府时,契丹使节路过大名,对寇准施展挑拨离间之术:“你这么有才华的人物,你们皇帝不让你坐镇中央,怎么把你弄过来看门了?”

寇准答道:“我这么厉害的人物,国内风平浪静用不上我,就得在大名府时刻准备收拾你们。”

除了选任能臣镇守大名府,宋初皇帝北征或者出巡北方,也以大名府为行在震慑契丹。宋真宗时,“大驾既驻邺下,契丹终不敢萌心南牧”。

宋仁宗时,李元昊称帝,建立西夏,不断对宋发动战争。契丹又瞅准时机,联手李元昊准备一起进攻。当此危难之际,宋廷官员有要和谈送钱的,有要迁都避祸的。宰相吕夷简站了出来说:“如果让契丹人过了黄河,哪怕城高池深,也要让人家敲个粉碎,契丹人欺软怕硬,咱们匆匆忙忙往洛阳跑,正好是示弱了。应该建都大名,表现皇上亲征的决心,彰显绝不退步的意志。”

宋仁宗采纳了吕夷简的建议,建大名府为北京,任以重臣,号令全路,对故城营建一如“东京故事”,建成的北京外城周长48里,宫城周长3里。契丹听说宋朝在大名修建了陪都,料到北宋要殊死抵抗,果然打消了这次侵略计划。

此后,宋辽百年无大战,北京大名府作为军事重镇的功能也日益衰落。

(摘自四川人民出版社《看不够的中国史》编者:国家人文历史)