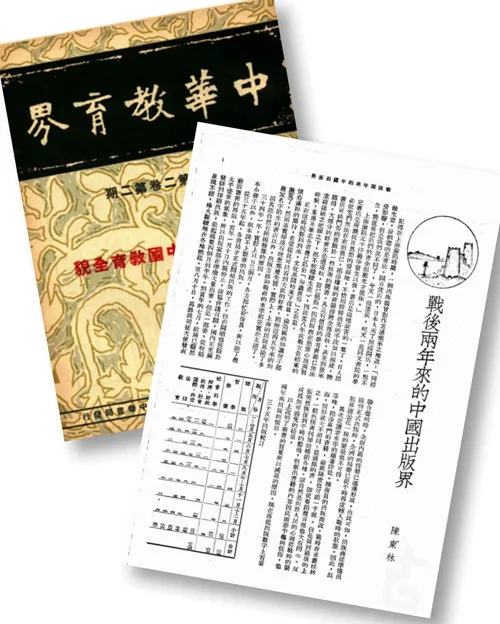

抗战结束后两年来的中国出版界

2022-12-02

记得在上海沦陷时期,一个出版商曾对作者感慨系之地说:“同样做生意,最倒霉的是书店。开百货店的,日本人来了照样开店,一点不受影响,但是我们就不同了,今天一批宪兵,明天一批(东亚)同文书院(日本情报学校)的学生,简直要把我们的书全部搬光才罢休。”

上海沦陷、太平洋战争发生以后,书店是处境最苦的了。日本人认定书店是所谓抗日思想的发源地,不惜用种种拙劣的手段加以摧残,务必使它们无法存在而后已。稍涉嫌疑的书籍即被全部没收,甚至到后来书店可供门售的仅限于一些无聊的闲书。凡是有价值的参考书都已无法购得。大部分的好书不是遭没收,即已绝版(因出版商在恐惧心理与营业前途缺乏把握之下,都不敢继续生产),因此当抗战宣告结束的时候,东南及华北各省几已陷于“知识真空”之状态。

正在这时候胜利到来,文化界开始东下复员。沦陷区的知识分子都怀着满腔的期待,希望从此可以看到大批的好书,稍解这四五年来的知识荒了。然而事实却没有理想那么美丽。实际上,上海的出版界除了多几家名字陌生的书店以外,出版方面和战前的水准相差实在太远了。

这其间自然有种种复杂的原因。

民国三十四年(1945)一年,实际上只有3个月,各方都忙于复员,所以除了几本小册子以外,根本谈不上新书的出版。

从民国三十五年(1946)起,各书局才正式开始出版的工作。但在开端也仅限于渝版旧书的再版。当年一月十日内战停止,政协会议召开,国内正充满太平盛世的气象,所以出版家都在准备大量出书。但是一部书,从收稿发排到印刷出版,最起码要四个月到半年。到当年的七月,政局已显然呈现不稳,烽火断续地在各地燃起。至八月十日,马歇尔与司徒雷登发表联合声明时,全面内战的情势已逐渐形成。由此可知,出版商从准备出版到正式出版时,全国的局势已从平时再度转入战时的状态。因此,出版界连昙花一现的繁荣也不可得。

其次是读者水平的显著降低。据复员的出版商说,战时在重庆桂林等地,稍涉专门的书籍,最低限度也可销1000部。但是回到战后的上海,情形就大不相同:严肃点的书,即使要销几百部也大有问题。反之,一般色情书刊却能畅销各地。这自然是由于人民的心理从战时的紧张突然恢复到平时的松弛,但新出书籍的内容因此而泰半趋向低俗,也成为无可避免的结果。

以上说明了新书的质量所以减退的原因。

……

(摘自中华书局古联公司“籍合网·晚清民国文献平台”《中华教育界》复刊第二卷第二期)