当下中国粮食安全面临的九大难题

2022-12-02王宏广

《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》明确指出,中国粮食安全面临消费需求刚性增长、耕地数量逐年减少、水资源短缺矛盾凸现、供需区域性矛盾突出、品种结构性矛盾加剧、种粮比较效益偏低、全球粮食供应偏紧七大挑战。

1.粮食进口量较大,隐性自给率仅为70%

当前,中国口粮自给率达98%以上,谷物基本自给,但这并不能够全面反映粮食安全问题,甚至在一定程度上掩盖了粮食安全面临的深层次矛盾。其原因是:在中国“吃饱”问题解决以后,粮食安全问题已经转化为饲料粮安全问题以及肉类产量与价格问题。中国14亿人口消费了29亿亩耕地的食物,虽然口粮自给率接近99%,但需要进口相当于9亿亩耕地的食物,粮食隐性自给率由2014年的75.5%(以2000年数据为基准)下降到2019年的71.1%,大豆和油料自给率分别仅为15%和30%。

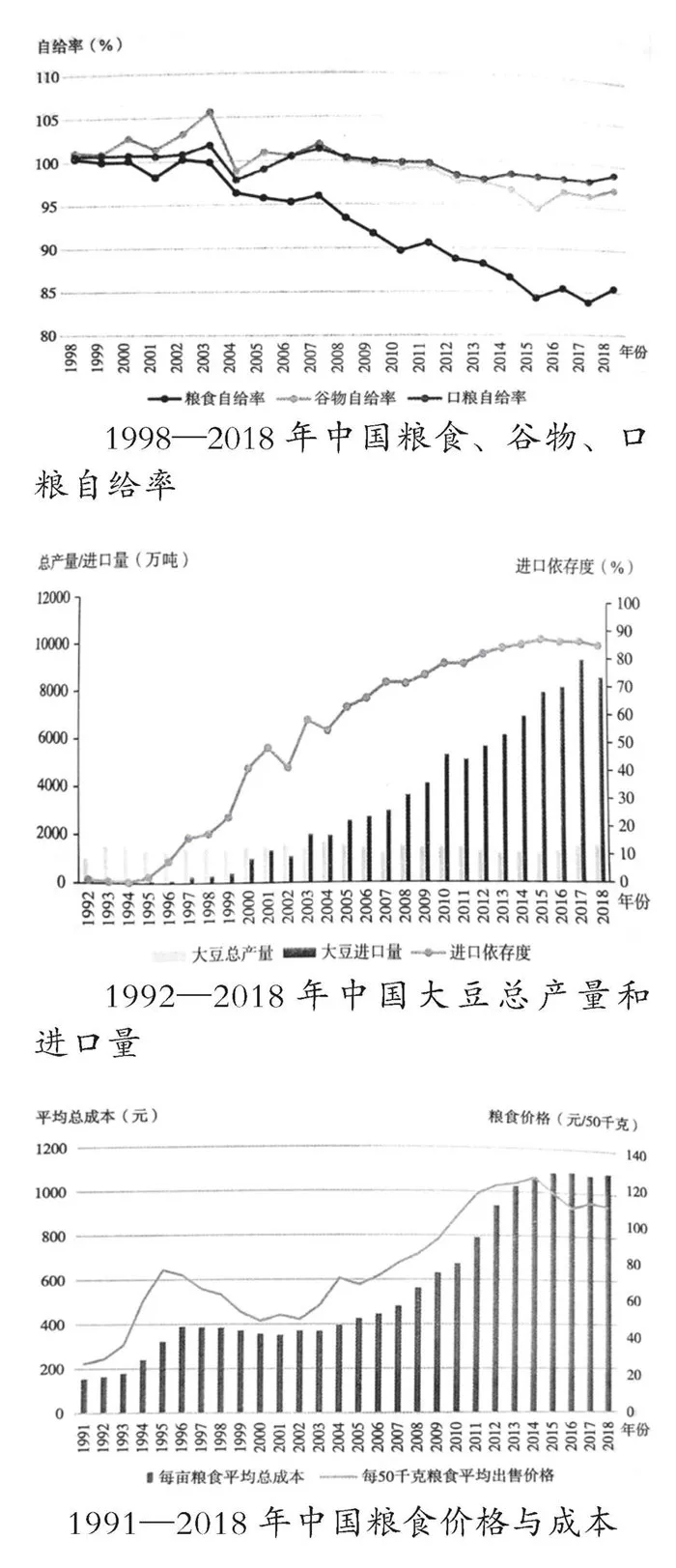

近年来,中国坚持“谷物基本自给,口粮绝对安全”的粮食安全战略,粮食总产量连续多年稳定在6.5亿吨以上水平。但近20年来,中国粮食、谷物和口粮自给率均呈下降趋势。2018年,中国包括大豆等油料和饲料在内的粮食进口总量为11555万吨。粮食自给率由1998年的100.4%降至2018年的85.5%;谷物和口粮自给率虽下降没有粮食明显,但也分别从1998年的101.1%和100.7%下降至2018年的97.1%和98.9%。

2.主要缺乏饲料粮,大豆对外依存度为85%

中国口粮自给率长期保持98%以上,粮食进口主要是饲料粮、工业用粮,大豆自给率仅为15%。新冠肺炎疫情导致十多个国家限制粮食出口,世界粮食供应链出现断裂,中美关系复杂多变,美国又是主要出口国,而中国作为粮食进口大国,粮食安全风险陡然增加。

大豆对外依存度高达85%。从统计数据来看,1996年以前,中国大豆年进口量处于30万吨以下;自1996年以来,中国大豆年进口数量开始大幅增长,2000年首次超过1000万吨。近年来,中国大豆进口数量一路飙升,2018年达8803万吨;中国大豆总产量保持低水平状态相对稳定,进口依存度持续上升,2015年达到87%,自2012年以来一直保持在80%以上的高位。

从巴西和美国进口大豆占比曾高达94%。2018年,中国从巴西进口大豆6610万吨,占大豆进口总量的75.1%;中国从美国进口大豆1664万吨,占大豆进口总量的18.9%。大豆进口对单一国家的高度依赖和国际粮食供应链的不稳定,无疑增加了中国粮食安全的潜在风险。

大豆进口的高依存度关乎油脂供应和下游畜禽产业供应链供给安全。中国进口大豆几乎都用于压榨加工,从加工豆油和饲料用豆粕占全国食用植物油和饲料总量来看,该占比分别由1996年的2.0%和1.6%上升到2018年的29.5%和30.9%,其间虽有波动,但上升趋势较为显著。由此不难看出,进口大豆加工后的豆油和豆粕,已经成为近年来中国食用植物油和畜禽饲料的重要组成部分。这给中国粮食安全带来了较大风险,在客观上要求我们时刻防御世界范围内的粮食战争。

3.保护耕地压力大,城镇化需要大量土地

中国国家统计局的数据显

示,2019年年末全国总人口140005万人,其中城镇常住人口84843万人,常住人口城镇化率为60.6%,比上年末提高1.02个百分点;户籍人口城镇化率为44.38%,比上年末提高1.01个百分点。按发达国家城市化率80%计算,中国城镇化在未来20年仍然需要保持每年1个百分点的速度增长,还将有2.5亿~2.8亿人口进城,需要占用大量土地。

从1949年以来中国耕地面积变化情况来看,1949年耕地面积为14.69亿亩,1957年达历史最高值16.77亿亩,到1995年降为14.24亿亩。1996年,根据第一次土地调查结果,耕地面积调整为19.51亿亩,随后逐年下降,2006年降至18.26亿亩。2013年12月,根据第二次土地调查结果,耕地面积调整为20.27亿亩,但各个阶段耕地面积逐年下降的趋势依然明显。从近年的情况来看,全国耕地面积年均下降80多万亩,保持耕地面积的压力不断加大。

4.种粮规模小、效益低,粮食复种指数下降

第三次农业普查数据显示,小农户数量占农业经营主体的98%以上,占农业从业人员的90%;小农户经营耕地面积占总耕地面积的70%;在2.3亿农户中,2.1亿农户经营耕地在10亩以下。2018年流转的承包地面积仅占家庭承包经营面积的37%,户均经营规模仅为7.8亩。中国当前土地流转率不高、社会化服务组织不健全、规模化经营度低、标准化专业化水平低的现实,导致种粮比较效益低,较大程度地影响了农民种粮积极性。

近年来,中国粮食生产净利润和成本利润率分别由2011年的250.8元和31.7%下降到2018年的-85.6元和-7.8%。要扭转目前粮食生产的这种被动局面,中国亟须推动以规模化、专业化、机械化、标准化为主要内容的新一轮农业改革,不断降低粮食生产成本,全面提高粮食生产效益,以调动农业生产者产粮的积极性。

种粮比较效益低导致大量耕地摞荒,粮食复种指数下降。近年来,农民种粮与打工收入比由2005年的1:5下降至2018年的1:10以上。出现农民不愿种粮、耕地弃耕撂荒现象,耕作难度较大的山地、丘陵地区耕地弃耕撂荒现象尤为严重。专家测算,2017年全国累计耕地撂荒面积高达1.37亿亩,撂荒率达6.75%,且还在逐年增加。这使得中国近15年来复种指数不断下降,复种指数已由最高年份2006年的128.9%,下降到2018年的123.0%,下降了5.9个百分点。

5.国际竞争力弱,粮价比美国高70%以上

我国粮食生产成本“地板”不断上升;粮价40年增长已遇上“天花板”。国内粮价长期高于国际粮价,粮食生产国际竞争力弱。依靠补贴与提高农产品收购价的政策效应已不够明显,粮食生产政策杠杆变弱。

粮食生产成本持续升高。化肥施用量由1978年的884万吨增长为2018年的5653.4万吨,40年增长了6.4倍;农药使用量由1991年的76.5万吨增长为2018年的150.4万吨,27年增长了近2倍。农业投入品的持续增加,导致粮食生产成本不断增加,由1991年的153.9元/亩增长为2018年的1093.8元/亩,27年增加了7.1倍,粮食生产成本的“地板”不断上升。

粮食价格不断上升,已明显高于国际市场。近年来,中国粮食价格不断上升,由1991年26.1元/50千克增长为2018年109.7元/50千克,27年增加了3.2倍;稻谷、小麦、玉米、大豆等主要粮食作物平均出售价格40年分别增长了11.9倍、8.1倍、9.4倍和9.1倍,这使得中国粮食价格长期高于国际市场30%以上,粮食产业的国际竞争力已大大降低。

6.技术潜力变小,粮食增产难度明显加大

从1949年来保障粮食生产的科技措施来看,随着育种技术的不断更新,粮食作物的良种化水平显著提升。加之不同发展阶段水利、化肥、机械化的不断应用,粮食总产和单产都显著上升。近年来,我国又先后实施了粮食丰产科技、配方施肥、渤海粮仓科技示范工程等,为粮食生产提供了较好的技术保障。虽然密集的技术措施有效保障了粮食生产,但农业技术进步难度越来越大,增长潜力空间越来越小。

持续提升粮食单产的难度较大。中国粮食作物单产由1950年的1155千克/公顷提高到2018年的5621千克/公顷,增加了387%。主要作物单产已接近相同农业生态区的上限。中国地域广阔、气候差异大、自然灾害频繁、土壤肥力下降等因素,提高粮食单产长期依靠大量使用化肥、农药,在化肥、农药使用量已经偏高的情况下,小的技术改进已不足以使粮食生产迈上新台阶。进一步提高粮食单产的潜力有限。近年来,粮食单产增长率呈现持续下降趋势,已由2004年的6.6%下降到2018年的0.2%。粮食单产水平已接近当前技术水平的临界点,需要育种、化肥高效利用等技术的重大突破。

7.年轻农民不愿种粮,需要培养未来农民

由于农业劳动强度大、工资低,缺少城市“五险一金”保障,加之农村教育、卫生、饮水、文化、体育、娱乐等生活设施严重滞后,年轻人纷纷涌向城镇就业,50岁以下粮农已不多见,未来谁种粮已经成为一个亟待认真解决的问题。

中国农业劳动力正在加速老龄化。从第三次全国农业普查数据来看,2016年年末全国超过55岁的农业劳动力占比为33.6%,比1996年第一次全国农业普查中占比增加21.3%;而35岁以下农业劳动力规模却从1996年末的53.4%缩小到19.2%。2020年,中国农业劳动力的平均年龄为55~56岁。解决未来谁来种粮的问题日趋紧迫。

8.城乡居民均不愿储粮,国家储粮压力大

农民基本不储备粮食,粮食储备任务几乎都由国家来承担。全国粮食储备压力增大,且存在一定程度的潜在市场风险。

历史上,中国农民通常具有储备一年到一年半粮食的习惯。但近年来,随着粮食合同定购制度的取消和粮食收购政策的放开,特别是随着市场粮油食品种类的不断丰富,农民已经基本不再储备粮食,粮食储备的任务几乎都由国家粮食储备系统来承担。《中国的粮食安全》白皮书数据显示,2018年全国标准粮食仓房仓容已达6.7亿吨,比1996年增长7倍。按年储备6.7亿吨粮食计算,中国每年至少需要1.34万亿元的粮食储备资金,这使得国家粮食储备压力巨大。而且,没有了农户储粮这个粮食安全的“减压阀”,一旦出现社会危机,国家会在一定程度上存在“抢粮”与哄抬粮价的系统性市场风险。

9.营养科学普及不够,肥胖人口达2.5亿

吃饭也是一门学问,许多人吃得不科学,甚至不会吃。有的人吃得偏多,营养过剩;有的人为了减肥,吃得偏少,营养不良;有的人吃偏食,营养单一、不均衡;有的人吃得不规律,营养供给不连续。

据世界卫生组织统计,中国超重和肥胖人群(体重指数BMI≥25千克/平方米)的比例由1978年的9.9%上升至2018年的36.7%,40年增长了3.7倍,肥胖率(体重指数BMI≥30千克/平方米)达10.5%。目前,中国因营养过剩导致的超重肥胖人群已达2.5亿,且近年来保持了较大幅度的上升趋势。这不仅较大程度地造成了食物的浪费,由肥胖引发的一系列疾病还影响了国民整体健康水平。

中国居民处在由“吃饱”向“吃好”的过渡时期,如何保持膳食平衡、克服营养过剩、做到科学饮食,亟需食物消费理念和消费文化的革新。

(摘自中信出版集团《中国粮食安全:战略与对策》)

(图注:1998—2018年中国粮食、谷物、口粮自给率;1992—2018年中国大豆总产量和进口量;1991—2018年中国粮食价格与成本)