国家古籍事业的传薪者们

2022-12-02刘仝保

刘仝保

2022 年《政府工作报告》中指出,要“加强文物古籍保护利用和非物质文化遗产保护传承”。这是中央政府在工作报告中首次提及“古籍保护利用”,古籍保护正迎来春天。实施古籍保护利用,版本知识尤为重要。版本目录是指著录图书的篇目和主要内容,包括图书作者或编者,以及出版者、出版年代等情况,以便考辨其源流,版本目录学作为我国的一项传统学问,对学术研究、整理古籍都有着重要参考价值。在学习、工作中,我结识了古籍版本学家郭纪森、马春怀,古籍文献鉴定学家吴希贤、张宗序,还有外文版本学家种金明等,他们的一生全部奉献给了国家古籍事业。

与这些老先生们的交往,源于我在家乡河北省冀县读中学阶段喜好搜集民俗与地方名人史料。我请方志办的常来树老师引荐,结识了郭纪森先生,郭先生为我撰写了一些琉璃厂衡水籍人士的传略信息,此后便保持通信多年。随后,我又陆续认识了其他几位先生。他们共同的特点是,都从十五六岁的贩夫走卒成长为享誉时代的版本学家,甚至是国家文物鉴定委员会的重要成员。

第一次见到郭纪森先生是在他返乡省亲的女儿家,那时我也就十五六岁,他却已是耄耋高龄。魁梧的身材丝毫不见弯腰驼背的老态,只是花白寸发和脸上的皱纹彰显着经历的沧桑,浓密的长寿眉下双目炯炯传神,一口冀县话透出丝丝京腔的味道,慢声细语,但浑厚响亮,说话必是以“您”开头,且身体微微前倾,一副和颜悦色的儒雅形象。

同是在十五六岁的年纪,郭先生却因家境贫寒离开了老家郭家庄的私塾,由叔父郭恒利引荐到北京隆福寺的古旧书店稽古堂当了学徒工,三年后出师做伙计。1939 年,他被琉璃厂书铺勤有堂聘为副经理。1943 年,他在西琉璃厂从孟庆德手中接过开通书社,自任经理主营大部头古书和考古类图书。1956年“公私合营”后,开通书社并入中国书店,他出任琉璃厂古籍书店副经理。1981 年10 月退休后,他被中国书店聘为首批业务顾问,1992年获得国务院特殊津贴。郭先生毕生从事古旧书事业80 多年,从未改过行,凭借着一身过硬的“过眼学”,经手流通的古籍图书难以数计,如今全国各大图书馆和教授们的书斋中,很多都有他所提供的古籍图书资料。

众所周知,琉璃厂作为文化意义上的特色街区,是明末清初因官员和京外赶考的举人流连在此逛书肆而起。在中国没有公共图书馆概念之前,书肆就扮演了其功能。

郭先生一生都奉献在琉璃厂这座开放的“大图书馆”上,并创造了诸多佳话,整个古旧书行无人不知,无人不晓,尤其是他在与学者交往中表现出的深明大义更是传为美谈。

郭先生曾亲口跟我讲过,很多学者都委托他寻购过稀世版本。如金石考古家容庚编纂《金文编》《商周彝器通考》,历史学家顾颉刚编纂《禹贡》刊,考古学家胡厚宣编《甲骨文合集》,民族史学家翁独健标点《二十四史》中的《元史》,古典文学专家顾学颉编注《白香山诗集注》,等等,都有他提供的珍贵古书资料。另外,郭先生和燕京大学历史系教授洪煨莲长达30 余年的书缘往事,更令学术界和古旧书行击节叹赏。

2009 年11 月22 日,洪煨莲先生的学生、我国历史地理学开创者侯仁之先生的女儿侯馥兴,在一篇回忆录中详实披露了这件事。

20 世纪30 年代,郭纪森在琉璃厂稽古堂书摊上结识了洪煨莲,知道他是研究中外历史的知名学者,时任哈佛燕京学社引得编纂处主任。“凡是他所需求的,我都尽力去办,便取得了他的赏识和信任。”据郭先生回忆,根据洪煨莲的需求,自己为他提供了《四部丛刊》初、二、三编,《静嘉堂秘籍志》明初蜀藩刻本,万历张之象刻本《史通》等大量典籍史料。由于得到郭先生及时、专业的帮助,洪煨莲编撰我国古籍经、史、子、集的各种“引得”才得以顺利进行,后来共出版64 种、81 册,至今仍为国内外学术研究不可缺少的工具书。

1941 年,燕京大学被日寇占领封锁,洪煨莲遭日本宪兵逮捕入狱,郭先生主动帮助洪家整理存书并搬至城内。洪煨莲出狱后仍被日军监视,郭先生不避危险,受其委托给洪煨莲的学生侯仁之捎去口信,要他宁死不替日本人做事。1945 年日本投降后,燕京大学复校,洪煨莲回校工作,郭先生又帮他从城里把藏书搬回燕南园洪宅。1946 年,洪煨莲应聘赴哈佛大学讲学,行前托郭先生购买了一批图书,孰料一去几十年未回国。郭先生保存这些图书直到中美建交后,才遵洪嘱交其亲属捐献给北京图书馆(今国家图书馆)。

1980 年3 月29 日,洪煨莲又托侯仁之的夫人张玮瑛从美国带来委托书,把他在北京琉璃厂的一处房产赠送给郭先生,但郭先生坚持把房子上交国家。他说自己只是个卖书的,房子非本分所得,情意领了就是了。

退休后,郭先生经常深入民间挖掘收购古籍图书,收集到元刻本《静修先生集》、明蓝格抄本《册府元龟》《四库珍本》等善本古籍图书数百种,并找到了《敬录堂丛书》《晨风阁丛书》《纪元通考》等多种古籍图书的版片,由中国书店重新印刷发行,使这些珍贵的古籍能够流传后世。

谈及古书流通的秘诀,郭先生说收购是至关重要的起点。他认为,收购工作的好坏直接关系到是否能够很好地保护和发挥古书的价值,而收购的关键就是要了解书,能够掌握一定的版本知识,能大体判断用途大小,比较熟悉各种古旧书刊的出版情况,包括前后版次,流传多少,以及丛书本、单刻本、原刻本、翻刻本的差别,等等。

我曾问郭先生:“抢救中,哪部古书最让您震撼?”郭先生回答说是清雍正年间的《钦定古今图书集成》。“这部大书算是我国类书之冠,十分珍贵,印刷仅65 部,全书10040 卷、5020 册,现在很少能见到。”1948 年,天津的国民党官员仓惶逃窜时曾准备把这部书当作“还魂纸”送往造纸厂,郭先生得知消息后,三下天津,伙同同行全部买下,使其免遭厄运。

学者们向郭先生求书,而我作为文史小爱好者向他也有一“求”,那就是求证为啥说是“河北人发祥北京琉璃厂”?

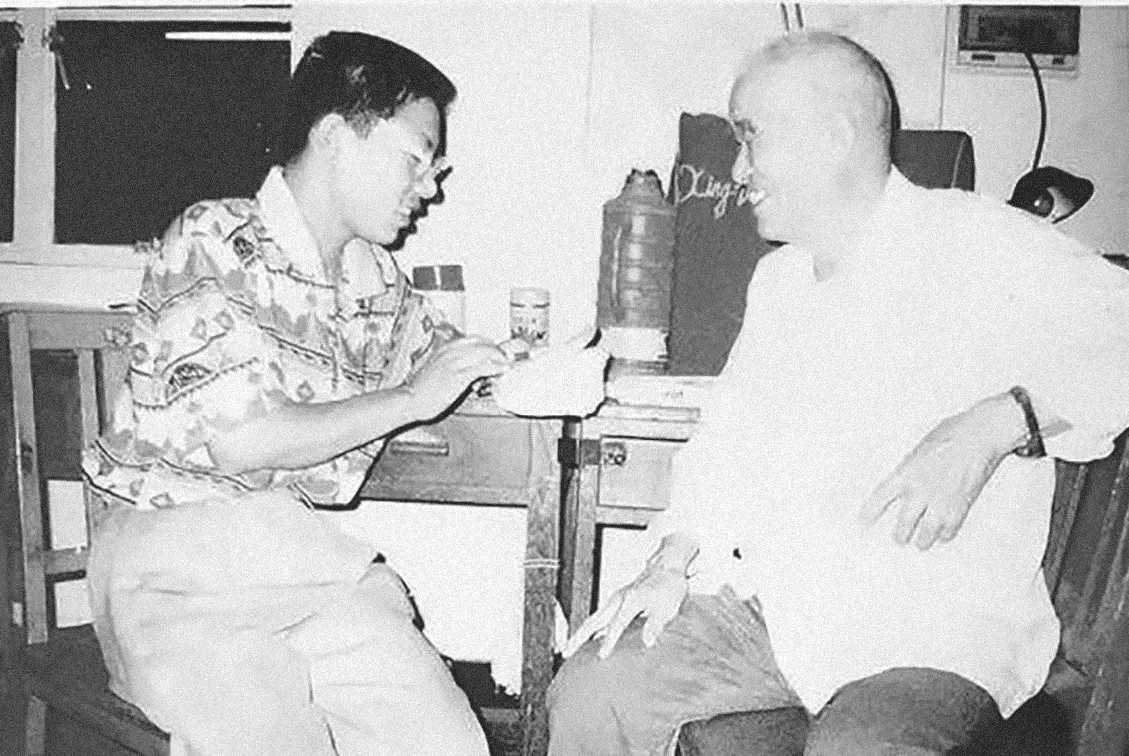

1999 年夏,尚在读中学的我借暑假去北京探亲时,到位于南新华街与骡马市大街交叉口西北角的中国书店收购科拜访了郭先生。谈话中,郭先生无意的一句话让我兴奋不已。

“小刘也是咱衡水的!都是老乡。”郭先生把我介绍给办公室里的老先生们后,他继续说:“是咱们河北人奠定了北京琉璃厂的基础,或说是河北人打造了北京的琉璃厂,并延续了琉璃厂文化,河北人当中以咱衡水人为主,衡水人中以咱冀县人为多。”我瞪大眼睛,竟不怎么礼貌地插嘴道:“什么?河北人打造了琉璃厂?您再说一遍!”郭先生一愣,以为说错了什么话,我忙解释:“这么爆的料儿,您老继续讲讲。”这么一说,逗得郭先生和其他老先生们呵呵直乐,我就像小孩听“古儿”一样那么陶醉,拖着腮帮子,边听边记。

“由于河北靠近北京,来往比较便利,明万历年间就有衡水人在琉璃厂经营古玩字画和古书店铺,到了清朝科举废除后,就取代了江西帮而享盛名,亲戚带亲戚、同乡带同乡,我就是这么到的北京,先到隆福寺,后到琉璃厂。”郭先生说,这种传承关系使得不少河北人来京以买卖书为生。

郭先生看我听得入迷,又翻箱倒柜找来一本孙殿起(冀县人,著名版本目录学家,14 岁进琉璃厂,著有《贩书偶记》《丛书目录拾遗》《清代禁书知见录》《记厂肆坊刊书籍》等)于1962 年出版的《琉璃厂小志》送我。

1999 年,尚在读中学的本文作者于暑假期间到中国书店拜访郭纪森先生(右)

《琉璃厂小志》是一部研究琉璃厂史志及古籍版本和古籍市场的重要文献。其中,第三章“书肆变迁记”记载:“上溯道光咸丰年间,下至20世纪40 年代,在琉璃厂开设书业店铺的共三○五处,而由冀县、衡水、深县、枣强、阜城、景县等衡水籍人士开办的共一百六十四处”;第四章“贩书传薪记”中又称:“当时琉璃厂以经营古玩字画为主的店铺共一百四十六处,衡水籍开设的有六十处,以书画装裱业为主的店铺共十九处,衡水籍开设的有十一处……”除了《琉璃厂小志》外,明万历年间李诚诰的《海甸行》与清乾隆年间李文藻的《琉璃厂书肆记》也均有“衡水人在琉璃厂”的活动记录。

中华人民共和国成立后,因生活的暂时困难,有些人回乡务农。“公私合营”后,又有不少人返京重操旧业,继续壮大琉璃厂的衡水队伍。百余年来,琉璃厂从业人员中衡水籍人士仍占相当大的比例。郭先生还给我引荐了古籍版本学家张宗序(深县人,16 岁进入琉璃厂)、马春怀(冀县人,16 岁进入琉璃厂),古籍文献鉴定学家吴希贤(冀县人,16 岁进入琉璃厂),外文版本学家种金明(衡水市人,15 岁进入琉璃厂)等先生,当时他们在中国书店及北京市文物局从事古籍版本鉴定,也都工作到生命的最后时刻。

孙殿起:《琉璃厂小志》

期间,我又结识了另外一些成名成家于琉璃厂的衡水籍人士,如碑帖文物鉴定学家马宝山(衡水市人,16 岁进入琉璃厂)、装裱艺术大家刘金涛(枣强县人,12 岁进入琉璃厂)、一得阁老厂长第二代传人张英勤(深县人,14 岁进入琉璃厂)等。拜访中,我也一一恳求老先生们对郭先生首提“河北人发祥北京琉璃厂”一说的意见,大家纷纷表示赞成,因为他们都是琉璃厂的活资料库。

离京前,张英勤先生还将一份签名加盖手章的《一得阁创始人、传人史记》赠与我,更为难得的是郭先生给我送来他近年手写的《回忆古旧书业概况》《在旧书店学徒期间学习业务的经历》《古旧书行业兴衰变迁》《书业文昌会馆》等16 页近万字的影印稿,无论是在当时还是在现在,这些资料都弥足珍贵。郭先生在《书业文昌会馆》中写道:“琉璃厂书业乾隆嘉庆年间以前多系江西人经营……后以同乡关系颇有仿此行者,遂成一集团,直至清末科举废除后,此种集团始无形取消,待江西帮继起者多系河北人,彼此引荐同乡亲族子侄由乡间入城谋生,后来如河北冀县、南宫、枣强、衡水、深县、束鹿等县的人逐渐多起来。”

本文作者采访郭纪森先生的若干新闻报道

我发现,琉璃厂的衡水籍人士大都出生在20 世纪一二十年代,那时衡水境内的滏阳河、滹沱河泛滥,冀县、衡水、枣强、深县等地大水成灾,不少人因饥逃荒,孩子到了十五六岁的年龄,要么成为家里的壮劳力,要么外出谋生。找关系去北京琉璃厂成为一些孩子的“好”选择。其实,他们年龄小、文化程度尚低,却要从事如此艰深难懂的古书业,其历程的艰难可想而知。但这些为了糊口的毛孩子们很是争气,慢慢从这条街上的贩夫走卒,通过往来于各地的大小书肆,出入于巨贾名流的书斋,逐渐熟悉书的版本、源流、内容,在搜集、整理、修复、翻印各种古旧书籍中终成大器,成为了响当当的“师”或“家”,在中国版本事业上留下了浓墨重彩的一笔。

回到衡水后,我即撰写了一则新闻稿《衡水人发祥北京琉璃厂》,并征得郭先生及上述几位老先生的同意,将其刊登在当时河北发行量最大的《燕赵都市报》上。尽管稿子发出后,也有不少外地学者对这其中的渊源与衍变有些微词,但的确是衡水人撑起了琉璃厂的繁华,使之薪火传承至今,符合历史事实,绝非杜撰。现在琉璃厂的槐阴山房、雅文斋、博古斋、一得阁、金涛斋等20 多家老字号仍由衡水人经营着,还有不少老先生的后人依然工作在琉璃厂的古旧书店与古董行,活跃在父辈祖辈们打下的文化江山之中。

自此很长一段时间内,《人民日报》(海外版)、《人民政协报》、《中国文化报》、《藏书报》、《北京晚报》、《生活早报》等都在引用郭先生的这句“衡水人发祥北京琉璃厂”,其观点越来越被学术界认可,诸多学者开始撰写相关文章,逐渐形成一个重要的文化现象。

从城市品牌的角度来看,这是郭先生对区域文化及家乡的一大贡献。从此,衡水、冀州两级政府及文化部门纷纷举起“衡水人发祥北京琉璃厂”这面文化大旗,举办了“北京琉璃厂——追寻冀人的足迹”文化研讨会、“中国古旧书文化传薪者——琉璃厂之冀州人”座谈会等。国家清史编纂委员会委员、中国第一历史档案馆前馆长邹爱莲曾说过:“琉璃厂是北京历史文化的一块金字招牌,它不仅是中国的骄傲,也是世界的骄傲;早年支撑着琉璃厂的是河北人,他们为琉璃厂的发展作出了突出贡献,功不可没。”2019 年4 月,衡水市政府在国家博物馆举行的“文华衡水”大展的官方前言中强调:“晚清以降,衡水儒商走京闯卫,促进了北京琉璃厂的文化兴盛,培育了众多行业泰斗与文化耆宿。”琉璃厂作为具有历史底蕴的文化空间,我总觉得不能单一地从地理概念上描述成是文化商品的交易场所,它更多的应是近现代以来文化学者与书商、书商与古董商、文人学者之间往来的一个故事策源地。在这条街上,我穿梭过无数次,拜访了多位老先生及他们的后人,更能深深地感知到郭先生的性情恬淡,他助人为乐却不事张扬,之功之德,已成典范。

1994 年10 月,古籍版本学家雷梦水先生(冀县人,著有《琉璃厂书肆四记》《书林琐记》《古书经眼录》等)去世后,尚有大量遗稿未出版,郭先生唯恐家属管理不善,便从中协调,联络中国书店予以出版,这其中就包括珍贵的《贩书偶记再续》一书。此外,国家文物鉴定委员会常务委员吴希贤先生,曾编撰全国珍善本书籍目录1200 多种,他在古书文物清理小组工作期间,耗时十数年,从亲手整理的230 多万册古籍中精心挑选出世所罕见的历代珍稀版本,将其中特点突出、有代表性的书页加以编辑而成《历代珍稀版本经眼图录》,但尚未等到出版,吴先生就在2001 年11 月去世。郭先生做了大量善后工作,使得其作得以在2003 年8 月由中国书店出版。全国古籍保护工作专家委员会委员、国家文物鉴定委员会委员丁瑜先生在写于2002 年9 月的序言中称:“老友郭纪森先生持书稿嘱余为序,拜读之,颇受启迪,故略述葑菲之见,并志景仰。”郭先生终生都未出版过自己的专著,却能乐此不疲为同行甘做嫁衣,这是何等的高尚情怀。

我最后一次见郭先生是在2007年冬,那时我已到北京工作,之前每年都会和郭先生见见面、聊聊天。这次,尽管郭先生耳已失聪,但思维清晰,仍坚持用纸和笔与我交流,并把一本自己影印制作的线装《名贤集》加盖印章后赠予我,最后又拿起毛笔颤颤抖抖地写下四个规规矩矩的大字“崇德尊学”,这四个字一直勉励着后生,更是他一生做事的原则。在郭先生家,我们谈起刚刚去世的史树青先生,郭先生有些惋惜。他说:“启功、张岱年、史树青都是我的至交,他们在圈子里被尊为稀有的‘朱砂’,而我只是块‘红土’。常言:‘朱砂’最为珍贵,如今‘朱砂’没了,我们这些‘红土’也倍显价值了!”

吴希贤:《历代珍稀版本经眼图录》

史树青先生也是郭先生介绍我认识的,后来每次与史先生见面,他总会说:“我们都要向郭先生学习,他的‘书皮学’‘人名学’很好,他能记住5000 部书名、5000 个人名,了不起。”

2007 年11 月7 日,被郭先生誉为“朱砂”的史树青先生在京病逝,享年86 岁。我以小文《先生,我们会好好读书》追忆,后被收录在文物出版社出版的《斗室的回忆——史树青先生纪念文集》中。

2009 年4 月29 日,“红土”也随“朱砂”而去!郭纪森先生与世长辞。郭先生一生低调谦和,他的长孙郭学鹏说:“爷爷去世时快95岁了。他特别低姿态,谁也不让通知。”据我所知,张宗序、马春怀、种金明等优秀的中国书店人也都已先后离世。

张宗序先生作为中国书店开店元勋之一,从事古旧书鉴定和收购工作70 余年,对抢救、保护祖国文化遗产,尤其是培养版本鉴定人才发挥了重要作用。早在20 世纪80年代,他就已经掌握了比较深厚的古籍版本目录学知识,有熟悉具体业务的方法和经验,成为古旧书业博览横通的专家之一。1981 年,在有关部门的组织下,他与马键斋等专家为古籍善本书编目,撰写了近百万字的《我国古籍简介》《古籍要籍介绍》《古籍版本源流》《古籍常用工具及使用》等古籍业务教材。1983 年后,按照国务院关于普查和编制全国善本古书目决定,以及中国出版工作者协会、新华书店总店、中国书刊发行业协会古旧书工作委员会的委托,他参与培训班教学工作,为全国各地的古旧书从业者及图书馆、博物馆工作者、大学文献专业和图书馆专业师生传授古书版本学等知识,可谓“桃李满天下”。

种金明先生,同样是一位古籍版本学家,尤为熟悉外文旧书版本,曾收购过大批珍贵外文期刊。如德文原版《新时代》分装35 册的全套合订本,1883 年创刊至1922 年停刊,是德国社会民主党的理论刊物,恩格斯曾在该刊发表过许多重要论著,当时国内还没有一套该刊,只有北京大学图书馆藏有最后三卷(1919—1922)。中央编译局向国外汇款订购该刊影印本,但两年多没有音信,中国书店以低价提供该套原版旧刊,解决了编译局的用书急需,也填补了我国收藏国际共运史资料的一个空白。他一生过手了大量的珍贵原版外文旧书,满足了国内不少研究单位和图书馆的需求。

术业有专攻,琉璃厂的古旧书人各有各的独门绝技。如马春怀先生是孙殿起先生的再传弟子,也是雷梦水先生的得意门生,他除了精通版本,还擅书法懂佛学经典,所经手的金泥书写的佛经曾被赵朴初先生誉为“镇观之宝”,而周绍良先生更是就称为“几百年不世出的国宝”……

每当我走进图书馆时,脑海中总会蹦出这几位老人的名字,包括他们的形象、他们的言谈举止,还有他们的版本故事,感觉每位先生的脑子里都装着一个古籍版本图书馆,对各种版本的图书如数家珍。2021 年,我把和老先生们交往的故事一一整理,变成笔下的黄金,融进了我的书里,由此把拙作的名字定为《文化的力量——与智者对话的思考》,以此致敬这些中国古籍人,永续传承他们的书卷精神。