“微言如闪首传真”

——马克思主义“播火者”李大钊

2022-12-02秦兰珺

秦兰珺

在生前最后一篇文章《狱中自述》中,李大钊如此总结其一生:“钊自束发受书,即矢志努力于民族解放之事业,实践其所信,励行其所知,为功为罪,所不暇计。”[1]当时,他已被奉系军阀逮捕。1927 年4 月28 日,李大钊被秘密处以绞刑。当登上绞刑台时,他神色未变并作了此生最后一次演讲:“不能因为反动派今天绞死了我,就绞死了伟大的共产主义,共产主义在中国,必然得到光辉的胜利!”

李大钊《狱中自述》局部(中国国家博物馆藏)

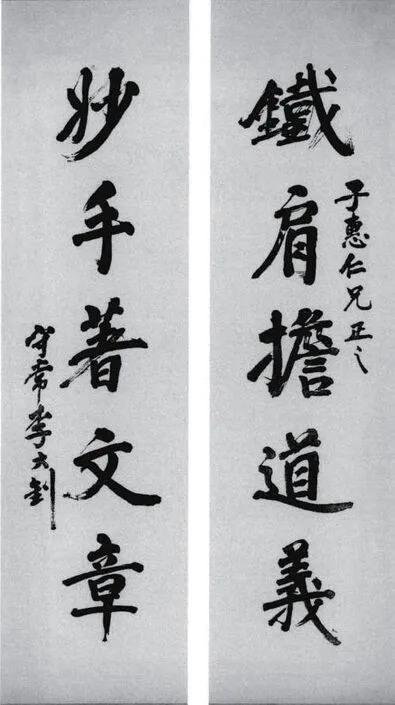

是什么样的内驱力,成就了李大钊的一生?或许,我们可以从其分别发表在1913 年4 月和6 月的两篇文章《大哀篇》和《隐忧篇》中找到答案:“嗟乎!斯民何辜!天胡厄之数千年而至今犹未苏也!”“环顾神州,危机万状”,“曷有以解我忧?”[2]是的,正是这样一种痛彻心扉、刻骨铭心的“大哀”和“大忧”,开启并贯穿了李大钊的人生。更为重要的是,李大钊将如此悲世之心转化为一种积极入世的态度,升华为一种理性求索的力量和善于斗争的智慧,进而成就了他“铁肩担道义,妙手著文章”的一生。而在这其中,两个问题一直牵引着他:一是什么样的主义能够救中国?二是如何把这个主义“应用于环绕着他的实境”?我们不妨以这两个问题为线索,回顾李大钊作为中国共产主义运动的先驱者、中国共产党早期创始人的生命历程和思想脉络。

求学与思索:创建青春之国家

李大钊,1889 年生于河北省乐亭县大黑坨村。由于父母早亡,他由祖父抚养长大。他6 岁入私塾,16 岁入永平中学。1907 年,李大钊步入国内第一所法政专门学校——北洋法政专门学堂,国势之危迫让这个也曾有过科举梦的青年,走上了深研政理、再造中华之道路。什么样的政理才能救中国?在北洋法政求学的6 年间,革命和立宪的两股思潮都在中国萌发,但立宪思潮在北方势力更大,对李大钊影响也更深。1910 年,他作为北洋法政学生代表,参与了天津各校“立宪救国”“速开国会”的请愿运动。他在北洋法政学会会刊《言治》上发表的文章,涉及的也大多是民主政治问题[3]。1913 年,李大钊还在中国社会党领导人陈翼龙的介绍下加入了主张“赞同共和”“改良法律”“专征地税”的中国社会党,任该党天津支部干事。

李大钊如何从一个爱国的民主主义者逐渐转变为一个坚定的马克思主义者?或许可以把该过程追溯到他在日本留学的岁月。1913 年夏天,就在中国社会党被宣布为非法组织的同时,李大钊获得了到日本早稻田大学留学的机会,他于冬季启程前往东京。正是在那里,李大钊接触到了对他日后的马克思主义事业至关重要的思想和人物。在官方课业之余,他受到安部矶雄、河上肇、幸德秋水等人的影响,开始正式接触社会主义思想和马克思主义学说。同时,他结识了著名报人章士钊,在其主办的《甲寅》杂志上发表了一系列针砭时弊的文章。其中《厌世心与自觉心》对陈独秀在《爱国心与自觉心》中提出的“自觉心”,进行了切中要害的商榷与阐发,也开启了陈、李二人一生的革命友谊[4]。1915 年5月,袁世凯接受丧权辱国的“二十一条”,李大钊组织留日学生公开竖起“反日讨袁”的大旗。1916 年2 月,李大钊因反袁运动被早稻田大学以“长期欠席”为由除名。同年5 月,“益感再造中国之不可缓”[5],李大钊毅然返回饱经磨难的祖国。回国前,他写下后来首发于《新青年》的著名文章《青春》,号召青年“以青春之我,创建青春之家庭,青春之国家,青春之民族,青春之人类,青春之地球,青春之宇宙”[6]。

1916 年8 月15 日,在卖报人的吆喝声中,第一期《晨钟报》出现在北京街头。在李大钊撰写的发刊文《〈晨钟〉之使命——青春中华之创造》中,“青春中华”四个滚烫的大字特别显眼。“青春中华之创造,为青年而造”[7],多么激动人心的宣言!但这份事业谈何容易?事实证明,李大钊在后来的一年多时间里,经历的却是一系列的失败:主编《晨钟报》22 天后,他因赞助人插手编务、控制言论,愤然辞职;协办《宪法公言》4 个月后,由于经费困难,1917 年1 月被迫停刊;主笔《甲寅》日刊4 个月后,张勋的辫子军又开进北京,民主倾向的杂志受到威胁。从入学北洋法政开始,整整10 年过去了,李大钊试图通过制宪和民主再造中华之理想屡屡受挫,旧有军阀和政党势力真的可以成功改造中国政治吗?他对此再次产生怀疑。

1918 年1 月,在章士钊和陈独秀的推荐下,李大钊正式担任北京大学图书馆主任。1920 年起,又先后任北京大学教授、评议会评议员、校长室秘书,直到1925 年8 月,他才为领导北方运动离开北大。正是在北大的这8 年,李大钊同陈独秀等新文化运动发起者会师,成为《新青年》和《每周评论》阵营的干将。也正是在这一时期,李大钊开始了系统研究、热心传播和探索实践马克思主义的历程。

吸收与学习:撰写《我的马克思主义观》

李大钊在日留学期间就已接触过马克思主义。1917 年俄国革命爆发,李大钊深藏在心底的思想终于等来了它在中国这片土壤中传播、生长的时机。早在二月革命胜利时,李大钊就写下《俄国大革命之影响》等文,提出这些年来中国政治、文化精英试图实践的君主政治、贵族政治、贤人政治等精英政治已无存在价值。十月革命胜利后,他更是写下《法俄革命之比较观》《庶民的胜利》《BOLSHEVISM 的胜利》,欢呼“劳工主义战胜”与“庶民的胜利”。在《新纪元》中,他指出十月革命开辟了人类历史新纪元,“这个新纪元是世界革命的新纪元,是人类觉醒的新纪元”,“劳工阶级要联合他们全世界的同胞……去打破国界,打倒全世界资本的阶级”[8]。据统计,从“五四”前后到中国共产党成立期间,李大钊发表的宣传马克思主义的文章、讲义、演说在130篇以上。当然,除了写下“试看将来的环球,必是赤旗的世界”[9]之类热气腾腾的文字,李大钊也对马克思主义进行了系统、全面的介绍,其中代表作是《我的马克思主义观》。这篇全文23000 余字,于1919 年9月、11 月分两次刊登在《新青年》上的长文,以严谨的“论文”形式介绍了马克思主义,在中国首开对马克思主义进行严谨“学理”探讨之先河。比起同时期其他介绍马克思主义的文章,该文呈现出系统性和反思性两个突出特征。李大钊充分意识到,马克思主义是一个庞大完整的体系,大致可分为三个部分:关于过去的理论,即历史观;关于现在的理论,即经济论;关于未来的理论,即社会主义,贯穿三者的线索就是阶级竞争。理解马克思主义,就必须将唯物史观、政治经济学和科学社会主义联系起来作整体观照,不能割裂开来。同时,李大钊也意识到马克思主义的时代性。唯物史观从经济角度解释历史的思路之所以能成立,需要西方世界进入资本主义时代,经济方能取代政治和宗教,成为支配社会的力量。李大钊特别指出,马克思本人并未认识其思想的条件性,但他作为研究者却必须意识到这一点:“不可拿这一个时代、一种环境造成的学说,去解释一切历史,或者就那样整个拿来,应用于我们生存的社会。”“我们批评或采用一个人的学说,不要忘了他的时代环境和我们的时代环境就是了。”[10]

《新青年》第六卷第五号刊载李大钊《我的马克思主义观》(上)

李大钊为什么刚刚接受完马克思主义,就立即产生与中国实际相结合的想法?一方面,到“五四”前后,中国思想界已形成共识,无论引进何种学说,都要力求与中国实际结合;另一方面,这种认识又被与《我的马克思主义观》写作同期发生的“问题与主义”论争强化。1919 年7 月至12 月,胡适先后发表多篇文章讨论“问题与主义”,李大钊等新文化运动的主要参与者也加入进来,不断深化讨论,加深了各方对“外来思想”和“中国国情”的认识[11]。在针对胡适《多研究些问题,少谈些“主义”》的著名论争文《再论问题与主义》中,李大钊提出,问题和主义其实并不矛盾,因为“一个社会主义者,为使他的主义在世界上发生一些影响,必须要研究怎么可以把他的理想尽量应用于环绕着他的实境。所以现代的社会,主义包含着许多把他的精神变作实际的形式使合于现在需要的企图”[12]。在后人的研究中,这一认识意味着“马克思主义中国化”的历史起点[13]。

李大钊深知,马克思主义不仅是一门学问,更是一种实践,需要更多人加入进来。他以办刊、授课、社团等多种方式研究和传播马克思主义。李大钊曾任编辑和顾问的《新青年》《每周评论》《〈晨报〉副刊》《国民》《少年中国》等杂志,先后在其推动下刊发了大量马克思主义译介文章。五四运动后的《新青年》和复刊改版后的《〈晨报〉副刊》,更是一度成为马克思主义早期传播的第一和第二阵地[14]。1920 年至1925年间,李大钊在北京大学政治系、史学系、经济系以及北京女子高等师范、北京师范大学等校开设《社会主义史》《社会主义与社会运动》《唯物史观》等课程,进行了“各国的妇女参政运动”“工人的国际运动”等讲座。与此同时,李大钊还十分热心参加和指导各种社团活动。在他带动下,少年中国学会、救国会、国民社、北京大学平民教育讲演团、觉悟社、马克思学说研究会、社会主义研究会的爱国青年和知识分子纷纷接受和传播马克思主义。很多当时的积极分子,后来都成长为中国共产主义运动的骨干。曾经的少年中国学会会员毛泽东在1949年3 月回忆道:“(三十年前我)在北平遇到了一个大好人,就是李大钊同志。在他帮助下我才成了一个马列主义者。他是我真正的老师,没有他的指点和教导,我今天还不知道在哪儿呢!”[15]

30 年前在北京的毛泽东,不过是北大一名月薪8 银元的图书管理员。当时很多进出图书馆的文化名流大多无暇理睬他,李大钊却是例外。其实李大钊不仅对毛泽东,对所有进步青年,都是这样无问出身,给予帮助的。这些帮助除了思想上的引领,也有生活上的关心。他常不多询问,就为来北京求学的穷学生当担保人,或干脆替其交学费。他也常署名“无名氏”,给贫困学生汇去生活费。以至于李大钊月薪虽高达120 元,留给家中的费用却常常不够维持生计,校长蔡元培不得不吩咐李大钊把薪金的一部分直接交给夫人赵纫兰。

不难想象,五四运动时期,李大钊的红楼办公室大门敞开,人来人往。各地学生代表纷纷来京,到这里交流情况。李大钊也从这里派出社团负责人奔赴各大城市,发动和领导各地斗争。1920 年2 月,“南陈北李”相约建党。同年10 月、11 月,北方共产党的早期组织“共产党小组”(后来更名为中共北京支部)和北京社会主义青年团也是在北京大学马克思学说研究会的组织基础上,分别在李大钊的红楼办公室和北大学生会的办公室成立的。到1921 年中共一大召开前,参加过北京党组织的张申府、张国焘、罗章龙、刘仁静、邓中夏、高君宇、张太雷等十多人,都是北京大学的进步师生。在李大钊思想和人格魅力的感召下,一批进步青年团结在他周围,为中国共产党的建立、学生和工农运动的开展,提供了最初的组织基础。

应用与实践:马克思主义的中国化

李星华曾这样回忆父亲李大钊教他唱《国际歌》和《少年先锋队歌》的场景:

他一边弹琴,一边用低沉的声音唱着。他说,不能唱得太高了,叫街上的警察、暗探听见,是会把我们逮起来的。我听了父亲的话,觉得这两首歌更加珍贵可爱了。……父亲一遍又一遍地教给我们,他的声音唱得那样低沉而有力,仿佛他体味着歌曲里蕴藏的为了美好的理想而奋斗的力量,并且要用它来感染我们。[16]

在某种意义上,该场景从侧面生动反映了李大钊应用马克思主义于中国实境之艰难。如何健全发展年轻的政党?如何领导工农开展斗争?为此需要团结哪些力量?一个个时代难题摆在李大钊面前,它们的解答又必须在帝国主义的国内代理——反动军阀的统治下作出。这就需要同时具备斗争的刚毅和灵活,就如李大钊教唱《国际歌》那样克制却有力的歌声。

或许很多人会奇怪,作为中国共产党的缔造者之一,李大钊并未参加中共一大。之所以错过此会,是因为1921 年3 月至7 月间,李大钊正领导着北京8 校师生进行长达4个月的讨薪运动。即便社会名流如蒋梦麟、马叙伦、李大钊者,也会因为索要正当所得,遭到反动政府卫兵的毒打。可想而知,在这样的世道中,劳工、农民等社会底层将受到何种程度的压迫?1919 年3 月,李大钊在《唐山煤矿的工人生活》这篇关于中国工人生活的纪实报告中这样写道:

这个炭坑,仿佛是一座地狱。这些工人,仿佛是一群饿鬼。……

……工人的生活,尚不如骡马的生活;工人的生命,尚不如骡马的生命了。[17]

其实,从平生发表的首篇文章《大哀篇》开始,对社会底层的关注就贯穿着李大钊的思想和生命始终。他曾写过《可怜之人力车夫》《北京贫民生活的一瞥》《黄昏时候的哭声》等文。1918 年1 月,在《俄罗斯文学与革命》一文中,他对俄国文学的推崇,很大程度上也是因为其对底层现实带着阶级同情的展现和批判[18]。工人阶级最受压迫,又掌握着最先进的生产力,是革命的主体。五四运动使工人阶级登上历史舞台,但当时绝大部分中国劳工还受着封建意识的束缚,阶级觉悟和斗争意识都有待提高。因而,通向“庶民的胜利”的第一步,就是唤醒工人阶级之觉悟。

1920 年五一国际劳动节之际,李大钊在《“五一”(May Day)运动史》一文中号召中国工人:“起!起!!起!!!劬劳辛苦的工人!今天是你们觉醒的日子了!”[19]但要真正唤醒又谈何容易?为此,李大钊和北京早期党组织开展了办刊、培训、宣讲等一系列工作。1920 年11 月,北京共产党小组创办了工人通俗读物《劳动音》,发刊词开宗明义,刊物出版“是社会主义运动走向实际劳工运动的起点”。1921 年7月,中国共产党北京支部创办《工人周刊》,每期销量几千份,最多时能达到两万份,被称作“工人的喉舌”。李大钊领导下的社会主义共青团则组织团员到长辛店、天津、唐山等地的厂矿和铁路工人中开展工作。长辛店还在1921 年元旦成立了劳动补习学校。这个学校,校址是工人帮忙租的,讲台是工人自己垒的,教员是北大师生兼任的,教材是教员联系工人需要自编的。但就是从这里,成长出了早期北方铁路工人运动的骨干。学校每天早上都会传出嘹亮的歌声:“无产阶级快起来,拿起铁锤去进攻。”1921 年劳动节,李大钊在庆祝集会上宣布长辛店工人俱乐部成立,这是我国最早的现代工会之一。

1921 年8 月,上海成立党领导工人运动的第一个公开机构——中国劳动组合书记部。不久,北京分部成立,负责发动和组织北方地区的铁路工人和煤矿工人。发起工人运动,组织是基础。如何在现有条件下,在北方工人集中的重点地区建立工会和党组织?李大钊展现了非凡的斗争智慧。其中,派党员到铁路上去工作,就是中共建党初期的一件大事。1922 年,通过当时在吴佩孚手下任幕僚的好友、北洋法政的同学白坚武引介,李大钊派张昆弟、何孟雄等6 名共产党员到新组建的直系军阀交通部工作,担任密察员。他们名义上是替直系调查奉系军阀在铁路上的残留势力,其实是在联络、组织铁路工人运动。不久,京汉、京奉、京绥、陇海、正太、津浦铁路纷纷建立起了工会党团,京汉铁路甚至多达16 个,一些铁路沿线的重点城市也建立起了党的组织。8 月24 日长辛店工人罢工,10 月4 日京奉铁路山海关机器厂工人罢工,10月13 日京奉铁路唐山制造厂工人罢工,10 月23 日唐山开滦五矿工人大罢工,10 月27 日京绥铁路全路车务工人罢工,12 月15 日正太铁路石家庄机器厂工人罢工,一时间,罢工潮席卷北方铁路和矿山。其中的开滦五矿罢工,更是被邓中夏在《中国职工运动简史(1919—1926)》中称作“中国工人运动第一次高潮中的最高峰”。

胜利固然激动人心,失败更加磨炼意志。1923 年2 月,京汉铁路总工会成立大会在郑州举行,这一正当要求却遭当局禁止。京汉铁路沿线工人大罢工,大批军警前来镇压,造成震惊中外的二七惨案。罢工中,共有52 人牺牲、300 余人受伤,之后更有大批工人被开除、流落街头,甚至入狱,近50 个工会被封,负责人被通缉。年轻的中国工人运动陷入低潮。对此,1923 年12月,李大钊在《艰难的国运与雄健的国民》一文中以一种革命乐观主义精神写道:

中华民族现在所逢的史路,是一段崎岖险阻的道路。在这一段道路上,实在亦有一种奇绝壮绝的景致,使我们经过此段道路的人,感得一种壮美的趣味。但这种壮美的趣味,是非有雄健的精神的不能够感觉到的。

……要知在艰难的国运中建造国家,亦是人生最有趣味的事……[20]

二七惨案后,李大钊愈发看到,工人阶级如果没有同盟、没有武装,赤手空拳很难推翻反动势力。1923年9 月,北大学生们返校回来,发现李大钊给政、经两系学生开了一门新课:《社会主义与社会运动》。正是在这门课的讲台上,李大钊和同学们畅谈各国社会主义,提出社会主义“因各地、各时之情形不同,务求其适合者行之,遂发生共性与特性结合的一种新制度,故中国将来发生之时,必与英、德、俄……有异”[21]。艰难的国运令李大钊认识到,若要应用马克思主义于中国,这个主义自身首先就得根据实际而调整。李大钊为此进行了一系列努力,最重要的进展就是发动农民斗争和建立统一战线。

李大钊在河北农村长大,深谙中国农村状况,这让他成为最早意识到农民问题、领导农民运动的先驱之一。早在1919 年2 月的《青年与农村》一文中,他就写道:“我们中国是一个农国,大多数的劳工阶级就是那些农民。他们若是不解放,就是我们国民全体不解放。”[22]1926年8 月,在《鲁豫陕等省的红枪会》一文中,他更明确提出:“应该使一般农民明了其阶级的地位,把他们的乡土观念,渐渐发展而显出阶级的觉悟。”[23]

五四运动之后,李大钊开始指导北京大学平民教育讲演团到农村演讲。在他的直接影响下,共产党员弓仲韬、李锡九等放弃城市生活返乡从事建党工作。1923 年10 月,中共北方地区第一个农村党支部——“台城特支”在河北安平县台城村成立。1924 年8 月,中共安平县委成立。自此,农村党建工作和农民运动在北方轰轰烈烈开展起来。1926 年年底,根据乐亭、玉田等18 个县的统计,共有农民协会会员7295 人。1922 年秋,北京城有几日突然臭气熏天。原来是长辛店工会在李大钊的指导下,发动北京菜农停止进城卖菜、淘粪,军阀当局束手无策,只好停止征收菜捐。这是党领导下北方最早的一次农民运动。1927 年1 月,就在李大钊被捕前3 个月,他还派杨春林作为中共北方区委特派员,协助冀东党组织带领农民,开展反抗奉系军阀的“旗地变民”斗争。

随着斗争的深入,中国共产党逐渐认识到,中国革命如果不首先进行反帝反封建的民族民主革命,消灭剥削和私有制的社会主义革命就不具备条件。1922 年7 月,中共二大通过《关于“民主的联合战线”的议决案》,确立了与国民党合作的原则,但究竟以什么形式合作还未确定。1922年8月底,西湖会议召开,核心议题就是“共产党是否应以个人身份加入国民党”。赞同方李大钊、张太雷和反对方陈独秀、蔡和森争执不下。直到李大钊提出,共产党有条件地加入国民党,并以少数领导人的率先加入作为两党实现合作的桥梁,僵局才化解。西湖会议后,李大钊受党委托,担负起共产党和国民党之间的联络重任。1922 年到1924 年年初,他四跨长江、三赴上海、二下广州,面对着国共两党内部的质疑之声,反复斡旋其中调解,参与制定国共合作政策,协助孙中山改组国民党。1924 年1 月,国民党一大顺利通过关于国共合作的决议,新三民主义作出了“联俄、联共、扶助工农”的重要调整,李大钊、谭平山、毛泽东等10 名共产党员被选为国民党中央执行委员或候补委员。李大钊直接促成了国共第一次合作,是我党最早诠释和实践统一战线的领导人之一。

建立国共合作不仅要面对双方内部的质疑,也要迎接来自外部的批评。1924 年6 月,李大钊率领中国代表团到莫斯科参加共产国际第五次代表大会,共产国际领导人季诺维也夫、曼努意斯基的发言,都涉及了共产国际和中国共产党在国民党问题上的分歧。对此,李大钊在7 月11 日发表于《真理报》上的《中国的民族斗争和社会斗争》一文中,陈述了中国革命的任务,虽未反驳批评,却也正面介绍了国共合作之后国内革命情况,以争取更多国际支持。李大钊始终清楚,中国革命虽有特殊性,但始终是国际共产主义运动的一部分。事实证明,就在李大钊于莫斯科期间,俄共中央和共产国际为声援广州政府与英国列强作斗争,发起了“不许干涉中国”运动。列宁格勒40 万工人致电英国总工会,号召英国工人反对英国政府干涉中国内政。1924 年9 月22 日,“不许干涉中国”协会群众大会在莫斯科国家大剧院举行,几千人参加,各国共产国际代表竞相发言。李大钊那天身着立领正装,佩戴徽章,在舞台上演讲。苏联摄像师录下了这一极其珍贵的画面,这也是李大钊平生留下的唯一影像资料。

在统战方面,李大钊做的另一项工作就是争取冯玉祥。1924 年5月,李大钊接到中共中央决议,要求全面加强北方地区军事工作。如何在极其有限的条件下开展工作?李大钊研究了犬牙交错的军阀势力,决定从有着进步倾向的、隶属于直系军阀的冯玉祥入手。1925 年1 月,李大钊拜访了不屑于和段祺瑞为伍而避居京郊天台山的冯玉祥,其间又多次往返张家口,为把冯玉祥的20 万国民军改造为革命部队,做了大量工作。他为国民军争取到了苏联军事顾问和军械支援,说服和帮助冯玉祥在军队开设研究政治经济学和孙文主义的政工小组。1925 年11 月,冯玉祥听说到张家口主持召开“西北农工兵代表大会”的李大钊不住旅店,和工人一起睡干草铺,称赞李大钊“茹苦食淡,冬一絮衣,夏一布衫”而能“铁肩担道义,妙手著文章”,其事业岂有不成功者?也是在那之后,冯玉祥表达了想到苏联看看的想法。1926 年3 月,李大钊协助冯玉祥顺利访苏。此次考察归来,冯玉祥不再对“赤化”抱有戒心,成为联共政策的积极拥护者。他主动要求蔡和森给他讲马列主义,接纳刘伯坚、邓小平等30 名共产党员做国民军的政治工作。在李大钊的领导下,国民军的改造为我党西北地区的旧军改造工作树立了榜样,李大钊也成为了我党军事工作的开创者之一。

李大钊书赠友人对联手迹

铭记与不朽:被捕入狱 壮烈牺牲

李大钊是我国研究和传播马克思主义的先驱,为将马克思主义应用于中国实境,他更是开创了“马克思主义中国化”的先河。林伯渠曾为《李大钊选集》的出版题写诗句:“登高一呼群山应,从此神州不陆沉。大智若愚能解惑,微言如闪首传真。”[24]李大钊在党的建设、群众路线、工农运动、统一战线、武装斗争等各领域上下求索,他缔造了很多中共党史上的第一次,也愈发引来反动军阀的恐慌和仇视,必欲除之而后快。三一八惨案之后,直系、奉系军阀合作共同反对国民军,北方革命运动陷入低潮。为保存革命实力,1926 年3 月,李大钊领导国共两党机关迁入东交民巷苏联大使馆,从此再没公开露面。就是在这个位于使馆西院的旧兵营里,李大钊继续领导革命斗争,发展党员团员,指导农民运动,委派干部支援北伐,组织“左派联席会议”……1927 年年初,得知张作霖已下令逮捕李大钊,夫人赵纫兰劝他暂避一下,李大钊却说:“假如我走了,北京的工作留给谁做?我是不能轻易离开北京的。”4 月6 日,奉系军阀和京师警察厅300 多名军警、侦探闯入苏联大使馆,逮捕了李大钊及其家眷以及国共两党党员、进步人士数十人,还从苏联大使馆拉走了7车文件。据4 月8 日《晨报》报道:“李态度从容,着灰布棉袍,青布马褂,俨然一共产党领袖之气概。”

1927 年4 月28 日,李大钊等20 人被秘密处以绞刑。李大钊就义后,留给家里的只有一块银元,暂无条件下葬,只能由蒋梦麟、章士钊等出钱,换上一副红柏木棺材,停尸于妙光阁街一所寺庙中,这一放就是6 年。1933 年4 月23 日,蒋梦麟、胡适、沈尹默、周作人、傅斯年、刘半农、钱玄同等北大13 位教授,冒着巨大风险为李大钊发起公葬。位于长椿寺的灵堂再次响起了李大钊最爱的《国际歌》。李大钊的棺材从城区一路被抬到近50 里外的万安公墓,跟在棺材后送葬的群众有学生、工人和士兵几百名,随着队伍的行进又加入更多老百姓。高举在送葬队伍最前面的是北京青年送的一副挽联:“为革命而奋斗,为革命而牺牲,死固无恨;在压迫下生活,在压迫下呻吟,生者何堪!”

或许,北京青年的评价可以在李大钊写于1919 年11 月9 日的《牺牲》一文中得到印证:

人生的目的,在发展自己的生命,可是也有为发展生命必须牺牲生命的时候。因为平凡的发展,有时不如壮烈的牺牲足以延长生命的音响和光华。绝美的风景,多在奇险的山川。绝壮的音乐,多是悲凉的韵调。高尚的生活,常在壮烈的牺牲中。[25]

注释:

[1][5][23]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第五卷,人民出版社2013 年版,第301 页,第297 页,第167 页。

[2][6][7]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第一卷,人民出版社2013 年版,第7 页、第3 页,第318 页,第329 页。

[3]李大钊在《言治》上发表的文章主要有《弹劾用语之解纷》《暗杀与群德》《裁都督横议》《论民权之旁落》《论宪法公布权当属宪法会议》《法律颁行程序与元首》等,该时期的文章集中反映了他的民主主义思想。

[4]在该时期的陈独秀看来,自觉意味着“自觉其国家之目的与情势”。如果国家无补于民之幸福,那么“恶国家胜于无国家”,自觉将通向一种“有国家不为喜,无国家不为忧”的状态。此说发表不久,袁世凯政府接受了“二十一条”,似乎切中了“恶国家”一说。李大钊有感陈独秀的“自觉心”可能助长国内的悲观厌世之风,重新定义“自觉之义,即在改进立国之精神,求一可爱之国家而爱之,不宜因其国家之不足爱,遂致断念于国家而不爱。更不宜以吾民从未享有可爱之国家,遂乃自暴自弃,以侪于无国之民,自居为无建可爱之国之能力者也”。参见中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第一卷,人民出版社2013 年版,第250 页。

[8][9][17][18][22]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第二卷,人民出版社2013 年版,第377 页,第367 页,第435—436 页,第258—269 页,第422—423 页。

[10][12][19][25]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第三卷,第23—24 页,第51 页,第246 页,第107 页。

[11]参见欧阳哲生编:《胡适文集》第2 册,北京大学出版社1998 年版,第249—278 页;罗志田:《外来主义与中国国情:“问题与主义”之争再认识之三》,《南京大学学报》2005 年第2 期。

[13]参见张远新、张正光:《马克思主义中国化逻辑起点新探》,《马克思主义研究》2008 年第6 期;张世飞:《论马克思主义中国化的历史起点与形成标准》,《马克思主义研究》2009 年第8 期。

[14]《晨报》前身就是李大钊曾任编辑的《晨钟报》。1919 年2 月,《晨报》第7 版在李大钊的帮助下改革设立“自由论坛”,发表论述新思潮和社会问题的文章。同年5 月,《晨报》副刊开辟“马克思研究”专栏,从5 月到11 月半年间,发表五种论著,包括马克思的《雇佣劳动与资本》、考茨基的《马氏资本论释义》、河上肇的《马克思唯物史观》等。

[15]李银桥、韩桂馨:《在毛泽东身边十五年》,河北人民出版社2006 年版,第185 页。

[16]李星华:《回忆我的父亲李大钊》,上海文艺出版社1981 年版,第143—144 页。

[20][21]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第四卷,人民出版社2013年版,第487—488页,第248页。

[24]《李大钊传》编写组:《李大钊传》,人民出版社1979 年版,第45 页。