寒冷地区绿化指标对住区室外舒适度的多途径调控分析

——以郑州市为例

2022-11-29薛思寒

薛思寒,马 悦,王 琨

(1.郑州大学建筑学院,河南 郑州 450001; 2.河南农业大学风景园林与艺术学院,河南 郑州 450002;3.华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室,广东 广州 510640)

城市生态环境与气候变化对现代人们的行为和心理活动都会产生较大的影响,其中寒冷地区的冬季反应更明显。住区绿化能够有效调节室外微气候环境,提升居民户外活动的舒适度,从而提高住区户外空间的使用率。近年来,基于微气候视角的住区绿化优化设计研究已成为风景园林学科理论研究前沿。现有研究表明,住区绿化与微气候环境舒适性、人群行为偏好均有关联,在居住区气候适应性设计中至关重要。刘滨谊等[1-2]基于三元论进行研究,证实了在城市住区中绿化所营造的微气候能显著改善城市局部的气候环境,且其中的热环境可同时在生理和心理层面显著影响人群行为活动。张德顺等[3]发现园林绿化中不同的下垫面以及不同宽松程度的活动空间会影响人在公共空间的热舒适度。张丹婷等[4]通过构建回归模型,得出城市绿化可对居民整体、生理及心理健康的影响及持续性产生显著影响。而不同的绿化结构会造成微气候的差异[5],进而影响人体舒适度。有研究采用实测数据和时空对比法,分析绿化指标与微气候及舒适度的关系,其中大尺度区域多通过归一化差异植被指数(NDVI)等数据来表征绿化情况,绿地规划则通常使用绿地率、绿地覆盖率等二维指标[6-8],但这些指标均难以精确地描述地面上的人群对于绿化生态效益的感知,且大多数成果为经验定性与表面现象的表述,环境中的绿化具体以何种方式影响人体舒适度仍有待深入探究[9-10]。有研究者认为绿化是因绿量大小或通过调节空间热环境,进而对人体舒适度产生影响[11-12],但关于潜在影响途径方面缺乏实证。而Wang等[13]通过中介分析,得出街景绿化与遥感绿化可表征绿化结构的不同层面,且存在着不同的影响机制,为研究小尺度空间绿化指标对绿化结构的量化能力以及对舒适度作用的潜在途径分析提供了新的方向。

基于此,本研究以寒冷地区城市郑州的住区园林为研究对象,选取合理的住区绿化结构的量化指标,尝试应用心理物理学模式,以提升城市宜居性,满足当代人对住区绿化的生理、心理需求为目标,分析不同绿化指标所表征的物理环境特征与人体舒适度之间量化关系,进而厘清绿化指标对人体舒适度的作用途径,以期为住区绿化空间环境规划设计与舒适度评价提供一定的科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究对象概况

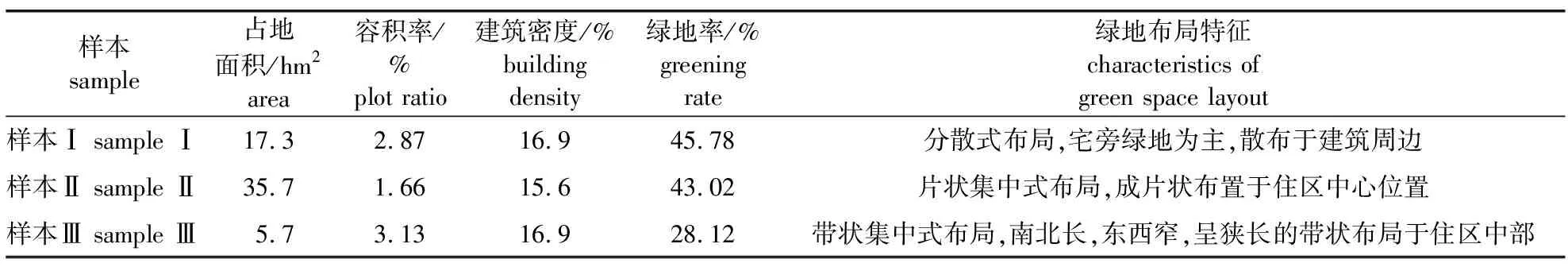

河南省郑州市位于华北平原南部、黄河下游,居河南省中部偏北(112°42′~114°14′E,34°16′~34°58′N),按照GB 50176—2016《民用建筑热工设计规范》划分为寒冷地区。选取郑州市3个绿化布局不同的典型高层住区作为研究样本,基本信息见表1。

表1 3个测试住区样本的基本信息

通过选取不同规模、类型的住区样本以丰富小尺度空间环境类型,增强研究的准确性与普适性。在2019年12 月28—30 日8:00—18:00(均为晴朗天气),共布置18个不同室外条件的测试样点,分别对3个样本住区进行观测。重点对比绿化指标所表征的住区景观对人体舒适度的影响,住区园林微气候和人的心理活动对人体舒适度的影响效应,以及不同绿化指标之间的影响效应和途径的差异。

1.2 城市住区“绿化指标-舒适度”评价体系的建立

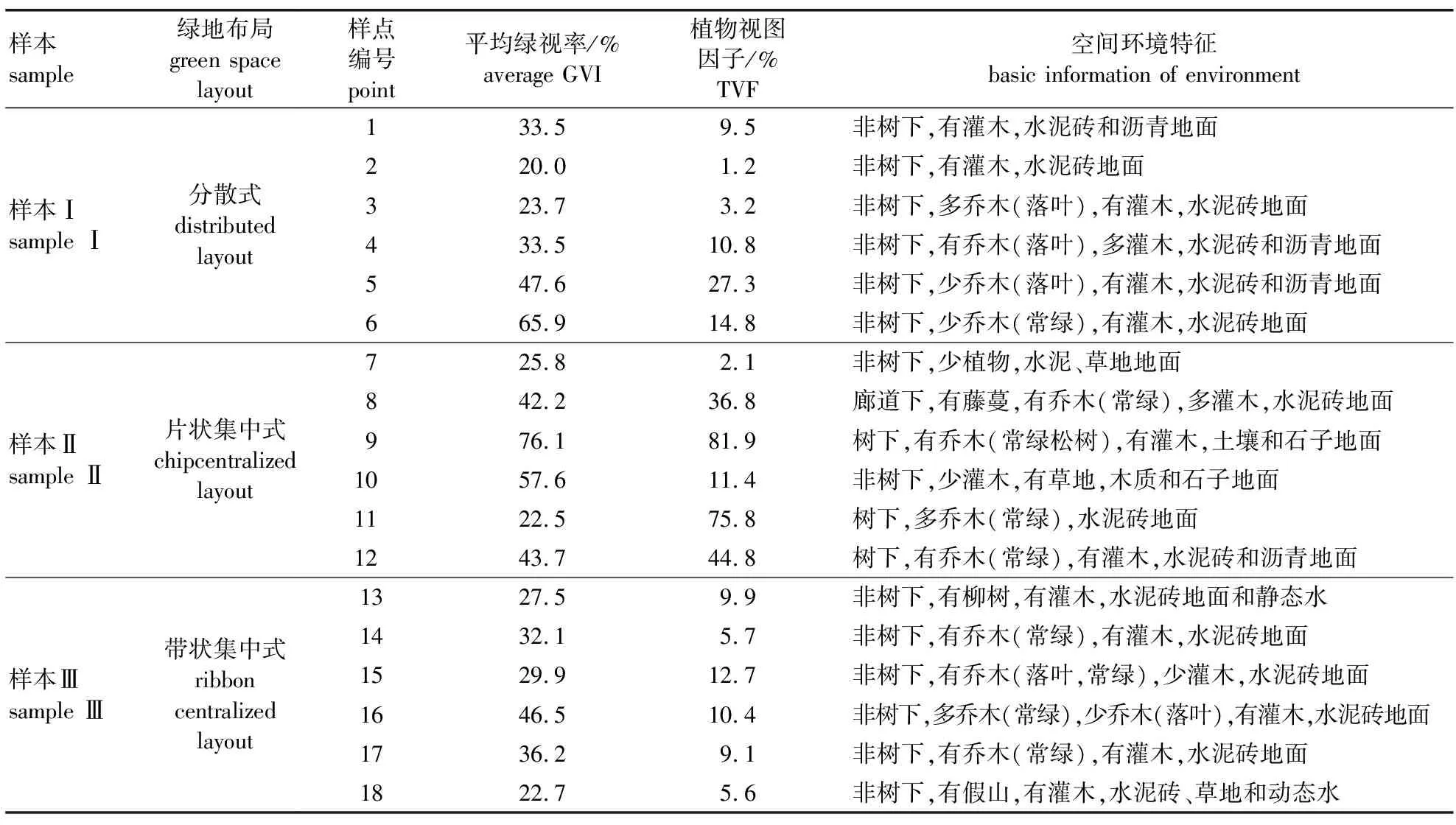

“绿化指标-舒适度”评价体系旨在通过局部小空间内绿植的综合作用所达到的舒适程度来衡量空间内的绿化布局合理性。绿化指标的选择应以满足指标对人体舒适度有明显的作用效果且可以准确反映住区园林绿化的三维结构为标准。关于园林绿化结构与人体舒适性的关联研究,多采用植物视图因子(TVF)、绿化覆盖率(GCR)、总绿量(TCV)和总冠层体积分数(TCVF)等评价指标。住区尺度下的园林绿化可以通过两类描述方式进行量化:一种是基于人体感知,通常以人对周边绿色环境的视觉感知为主[14],绿视率是其中最具代表性的指标之一;另一种则是对园林景观三维结构的客观描述,如植物视图因子即是通过分析植物冠层遮挡太阳辐射的情况进而反映出小尺度下园林的三维结构。尽管二者描述角度存在差异,但都对室外环境中人体舒适度产生影响[12-15]。作为人群行为偏好的重要导向,人体舒适度已被证明易受到心理感知与生理热环境的双重影响[16]。已有研究证实,当人对周围环境的舒适程度进行评判时,视线范围内的植被数量和密度大多会成为首要的影响因素,故绿视率会从人的主观感受去影响人体舒适度评估[12]。而植物视图因子所表征的树冠宽、树干短(即植物视图因子较高)的植物覆盖空间,能在夏季呈现温度较低、风速较高的物理环境,亦能改善户外热舒适性。因此,本研究通过选取能够代表样点绿化三维结构的绿视率、植物视图因子及合适的舒适度评价机制,试图厘清绿化指标在心理物理学层面所表达的园林的物理特征对人体舒适度的影响效应。各样点绿化指标及空间环境特征见表2。

表2 各样点绿化指标与空间环境特征

1)绿视率(GVI)。绿视率缘起于环境心理学,定义为用来表征人(指眼睛)看到绿化的面积占整个圆形面积的比例[17-19],具有时间和空间上的异质性,可以更精细化、人性化地弥补传统二维评价指标的不足,适用于描述小尺度空间的绿化结构[20]。绿视率的高低会对人的心理和生理产生积极或消极的影响,已成为近年来衡量园林绿化与视觉生态的重要指标[21]。由于单一方向的绿视率不能全面反映人眼对周边环境的感知,故本研究将观测者东西南北4个方向的绿视率进行平均计算,以平均绿视率来反映所处环境的整体视觉舒适程度。各测试样点的平均绿视率如表2所示。

2)植物视图因子(TVF)。植物视图因子定义为植被接受某表面发出的热辐射与全半球辐射的占比[22-24],着重于表达植物冠层的覆盖程度,能较为客观地描述园林绿化三维结构并反映生态系统质量。各测试样点的植物视图因子如表2所示。

3)舒适度评价。室外舒适度受到诸多因素的影响,除室外热环境外,使用者的生理、心理和行为均对环境的舒适性产生影响,而又以心理和行为方式的影响更甚[16]。目前,常用的室外热舒适评价指标众多。其中,生理等效温度(PET)、标准有效温度(SET*)、通用热气候指标(UTCI)等通过模型计算得出的等效温度指标可以定量评价微气候和生理指标对室外热舒适的影响,但缺乏对使用者心理和行为方式影响的考量;而在热舒适调研数据的基础上进行回归得到的热感觉投票TSVmodel对于描述使用者的心理行为对室外舒适度的影响相对更为准确[25]。基于此,通过使用者的心理、行为状况及人体舒适度问卷调查,建立舒适度标尺,不仅包含使用者人体客观的热感知,还可以反映使用者的心理及行为状况,以此来衡量人体在不同微气候环境下的身心感受。舒适度问卷设计及赋值参考ASHRAE 55-2010标准,采用4级标尺:1.舒适;2.稍不舒适;3.不舒适;4.很不舒适。

1.3 样本采集

在3个样本内选取绿化结构的不同空间设置样点,共设置样点18个,环境情况如表2所示。使用Delta Ohm热指数仪每30 min记录1次各样点黑球温度(量程-10.0~80.0 ℃,精度1/3DIN)、空气温湿度[温度量程(Ta)为-10.0~80.0 ℃,相对湿度(HR)量程为15%~90%],每5 min记录1次风速(量程0~5 m/s);使用CW-HAT200(S)手持式 PM2.5速测仪(0~1 000 μg/m3,精度为±80%)每5 min记录1次PM2.5浓度。采用红外测温仪SIR2每30 min记录1次地表温度。本研究使用高清数码相机在样点东南西北4个方向分别平视拍摄1张照片作为绿视率观测图像,并使用完全卷积神经网络进行语义图像分割(FCN-8s)以及ADE20K注释图像数据集,通过高精度的FCN-8s对图像中的绿化像素点进行识别判断,提取住区绿化(乔木、灌木、草地)信息,计算符合条件的绿化像素点数量占像素点总数的比例,得出图像的绿视率值,再将该样点处4张观测图像的绿视率值取平均,获得样点的平均绿视率;采用180°鱼眼镜头和高清晰度数码相机拍摄样点天空鱼眼照片,通过冠层分析系统WinSCANOPY分析太阳辐射与各样点绿化的遮挡情况,得到样点的植物视图因子值。除地表温度外,所有数据采集高度均为1.5 m。与此同时,在住区居民中按年龄段分层抽样进行人体舒适度问卷调查,共选取受访者379名,每名受访者需评价同一住区样本内的所有样点,共获得问卷2 274份(有效2 250份),评价等级将用于住区样点对应的绿化指标对人体舒适度影响作用的量化分析。

根据测试样点的环境特征,将18个测点分为“非树下,近植物”“非树下,远植物”“树下”3组。其中:“树下”样点9、11、12的植物视图因子较高且均大于绿视率值,即植物视图因子在对上空植被覆盖与树冠结构的描述能力强于绿视率;而“非树下”的两组中,样点绿视率均高于植物视图因子。同时,由于距离远近会影响绿色植物在人视野中的占比,在“非树下,远植物”组别中,样点2、3、7、13、18距四周植物较远,绿视率值呈现较低水平;而在“非树下,近植物”一组中,绿视率较高,处于较为舒适的区间中。

1.4 研究思路与方法

为证实两种绿化指标是否通过热环境因子间接影响人体舒适度,并明晰调控机制,本研究依据中介效应分析原理[26],先验证两种绿化指标对舒适度的影响,从而确立研究基础;再通过检验绿化指标与可能性介质(即热环境因子)关联与否,筛选出具有参与介导条件的中介变量;进而明确对舒适度产生明显影响效应的可能性介质;最终建立多中介变量效应模型,还原中介变量参与中介效应的过程。以上4个步骤依次递进,共同构成中介效应分析模型。

采用中介效应模型进行中介效应分析,可以更好地检验绿化指标和人体舒适度之间的联系是否可以部分或完全由中介变量即热环境因子来解释。其中,将绿化指标对人体舒适度的总影响效应分解为直接和中介(间接)两部分。中介效应百分比由中介效应数值除以总效应来确定。

首先确定基于绿化指标与受访者人体舒适度的直接效应。设模型1a为绿视率与舒适度的回归模型,模型1b是植物视图因子与舒适度的回归模型,并拟合了以舒适度为连续变量的多水平线性回归模型。考虑到受访者在评估舒适度时处于室外暴露的住区环境中,所以园林中的热环境极有可能作为中介变量介入其中。故而建立绿视率(模型2a)和植物视图因子(模型2b)与每个中介变量的回归模型以及中介变量与舒适度的回归模型(模型3),以此检验两两之间的关联性。接着建立多变量中介模型4a、4b,分别确定“绿视率-中介变量-舒适度”的联系和“植物视图因子-中介变量-舒适度”的联系。最后通过对比直接、中介效应占比,分析绿视率与植物视图因子对人体舒适度的影响差异。研究概念模型如图1所示。

图1 各阶段研究方法模型及原理图

2 结果与分析

2.1 绿化指标与舒适度评价之间的影响效应

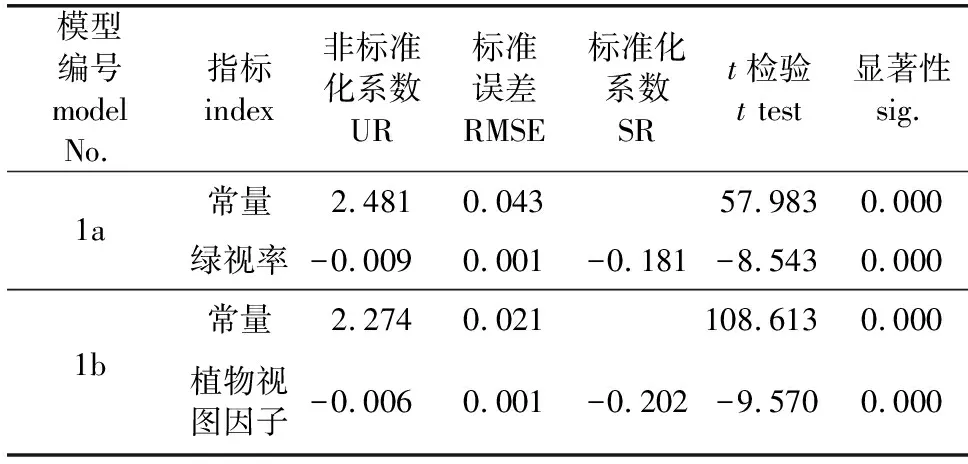

建立绿化指标与舒适度之间的一元回归模型。以舒适度为因变量,绿化指标(绿视率和植物视图因子)为自变量,得到模型1a和1b(表3)。

表3 模型1a、1b回归系数表

两者sig.值均为0.000,表明两模型均呈现显著相关,即两个绿化指标皆可成为影响舒适度变化的原因,存在对舒适度的主影响效应。两模型标准化系数依次为-0.181、-0.202,表明两种绿化指标与舒适度评价均为负相关关系。绿化指标越高,对冬季风的阻挡作用越大,一定程度上有助于营造植物覆盖空间内适宜的温湿条件,使人容易获得相对良好的体感。其中,植物视图因子与舒适度的线性关联度更高。

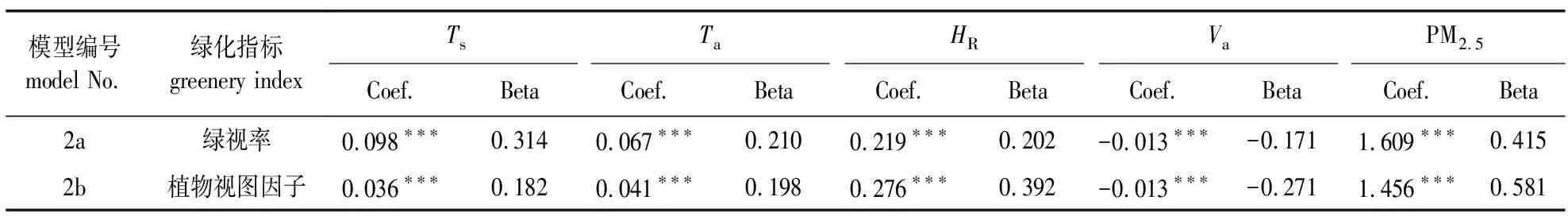

2.2 绿化指标与可能性介质的关联分析

由地表温度(Ts)、空气温度(Ta)、相对湿度(HR)、风速(Va)和PM2.5浓度作为表征热环境的5个热环境因子,与两个绿化指标分别进行一元回归,得到模型2a和2b的标准化与非标准系数见表4。所有一元回归模型中,P值均小于0.01,即绿化指标与各个热环境因子皆存在显著的相关关系,与风速呈显著负相关,与地表温度、温度、相对湿度和PM2.5浓度呈显著正相关,其中与PM2.5浓度的相关性最大,系数依次为0.415、0.581,这表明绿化对物理环境与空气环境均有一定的调控作用。郑州冬季的太阳高度角较低,加之测试日间连续进行,测试空间通过太阳辐射升温有限,且有研究表明植被能通过增加摩擦阻力改变流经的风场[27],减弱冬季风侵袭,因此,尽管绿化指标高,但也表明植被对空间的遮蔽性更高,样点空间因密闭的植物结构阻碍了气流的运动[28],在冬季利于营造相对高温、高湿、低风速的室外条件,但也使得空间内颗粒物不易扩散,PM2.5浓度较高。

表4 模型2a、模型2b回归系数表

2.3 可能性介质与舒适度评价之间的相关性

以热环境因子作为可能性介质,进行其与舒适度的一元回归。在与舒适度的关联性上,除了相对湿度未呈显著关系,其他热环境因子均有显著性关联,可作为中介变量参与中介效应。其中舒适度评价与风速呈极显著正相关(回归系数为0.258),其余均呈负相关,与地表温度、空气温度、相对湿度和PM2.5的回归系数依次是-0.065、-0.089、-0.001和-0.004,且舒适度与空气温度关联度最高,与PM2.5关联度最低。结果显示在郑州冬季室外环境中风速越大,温度越低,人体越会感到不适。

2.4 多中介变量效应模型的建立与对比

多中介变量效应模型4a和模型4b见表5,即“绿化指标-舒适度”评价体系是分别受到单个和多个热环境因子介入的结果。总体来看,当热环境因子介入体系后,绿视率和植物视图因子仍然与舒适度评价呈现显著负相关。

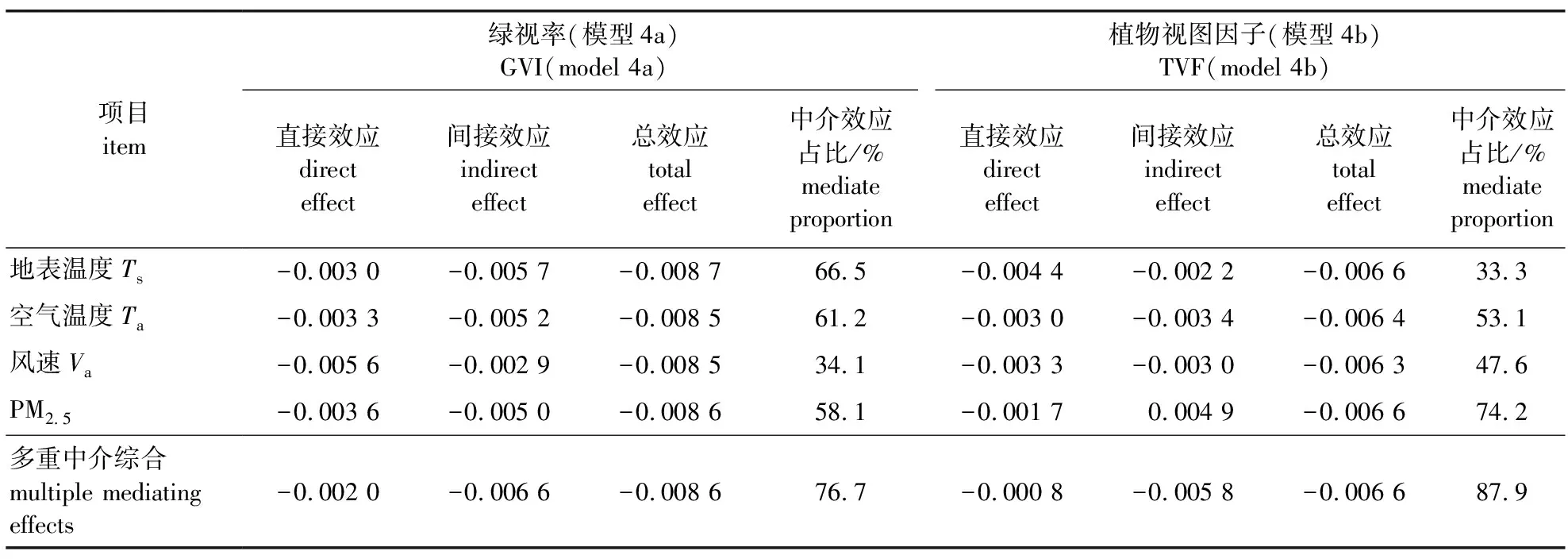

表5 两种绿化指标的各类影响效应对比

当绿化指标对舒适度的影响效应受单个中介变量介入影响时,除相对湿度外,其他热环境因子在“绿化指标-舒适度”评价体系中皆存在显著的中介作用(P<0.01)。以间接(中介)效应除以总效应来表示中介效应占比(表5),则在绿视率对舒适度影响的过程中,各显著中介变量间接效应排序为Ts(66.5%)>Ta(61.2%)>PM2.5(58.1%)>Va(34.1%),而在植物视图因子对舒适度影响的过程中,各显著中介变量间接效应排序为PM2.5(74.2%)>Ta(53.1%)>Va(47.6%)>Ts(33.3%)。可见,地表温度明显在绿视率对舒适度的影响效应中发挥更大的作用,而PM2.5浓度在植物视图因子对舒适度的影响效应中作用更显著。

当多个中介变量介入模型时,与单个中介变量介入的结果存在差异,这说明变量之间的相关性存在着相互促进与抑制的作用。经计算可知,在“绿视率-舒适度”的多中介变量效应模型中,直接效应占23.3%;由地表温度(效应值0.000 9)、空气温度(效应值-0.005 0)与风速(效应值-0.001 9)显著介导的中介效应占比达76.7%,其中空气温度明显起主导作用(占比58.1%),经置信区间检验均显著,属于部分中介效应。这表明在自然状态下,绿视率近八成通过调控地表温度、空气温度与风速来调节舒适度,只有约1/5是由指标本身所表征人群视野中的三维绿量直接产生的影响。在“植物视图因子-舒适度”的多中介变量效应模型中,中介效应比例明显强于绿视率。由空气温度(效应值-0.003 4)与风速(效应值-0.002 1)显著介导的中介效应占比高达87.9%,其中空气温度作用亦相对明显(占比57.6%),经置信区间检验发现中介效应显著,但直接效应不显著,属于完全中介效应。可以认为植物视图因子是通过调控空气温度、相对湿度与风速来调节舒适度,自身表征的三维绿量对舒适度几乎无直接影响。基于上述分析,在设计研究中,可通过调整绿化配置和树种选择来调控绿视率值,进而达到利用空气温度的介导作用及部分自身的直接影响共同调节室外环境舒适度的功效;亦可借此调整植物视图因子的大小,利用环境温湿度与风速的介导作用提升舒适度。

3 讨 论

对比分析两种绿化指标对住区室外环境舒适度的影响差异可知,两种指标在多中介变量介入后,对舒适度的作用机制及调控途径有明显差异。绿视率主要通过空气温度的介导作用及指标自身的直接影响共同调节户外人体舒适度,而植物视图因子则近乎全部通过热环境来介导,可从两个层面试析原因。

1)从两个指标对绿化结构的描述力角度出发,绿视率可以很好地表达视野中低矮的灌木与周边植物枝叶,但是欠缺对于空间上方绿化冠层的描述能力。植物视图因子通过鱼眼镜头向正上方拍摄,对植物冠层的表达比较充分,但是对于周边植被以及低矮灌木的表达较弱,使得其对高大植物调控微气候的量化能力更强。从模型2a、2b中不难发现,绿视率与地表温度及空气温度的联系更为紧密,这正是因为地面以及1.5 m高处各个方向的太阳辐射易受灌木丛与较矮的乔木枝叶的阻挡;而高大植物冠层阻碍大气流动且蒸腾能力强,产生了低风速高湿度环境,所以植物视图因子与相对湿度、风速和PM2.5浓度关联性更强。两者对于绿化结构的定义描述不同,故在单一中介分析模型中,植物视图因子较大比例地通过调控风速与PM2.5进而介导,而绿视率则牢牢掌控着地表温度与空气温度的介导途径。

2)从心理物理学的层面上看,绿视率是人目视范围内绿化面积与整个视觉面积的百分比,不仅用于反映城市绿地绿化质量,还可用来评价人对绿化质量的心理感知程度。研究表明,室外环境中的绿视率越高,该环境中人的心理状况越好[29]。故受访者在评估样点舒适度时,不仅与其所处的热环境有很大关系,还极有可能与其视野中大量绿化带来的心理舒适有关。与之相比,植物视图因子就显得更为客观,由于其采样是通过1.5 m高处垂直向上拍摄,在鱼眼镜头中人视高度的景象被一定比例地缩减,所以相比之下受访者并未接受目视范围中较多的绿化,而是较多地从植物冠层覆盖的空间环境来进行评估。在综合了多个中介变量后,“绿视率-舒适度”体系中介效应占76.7%,而“植物视图因子-舒适度”体系中介效应占87.9%,所以“绿化指标-舒适度”评价体系中,绿视率对舒适度的直接效应更强,植物视图因子对舒适度的直接影响不显著,其可以更为客观地描述绿化结构是通过调节微气候进而影响人体舒适度。由于人类对于环境的评价是经由环境的刺激所产生的反应而得到个人对于环境的偏好评价[30],在这个过程中涉及了人与环境的互动关系,人体的心率、交感神经均处于活跃状态[31],故极大可能是绿视率从视觉生态和心理层面影响了人体对舒适度的评估,视野中的三维绿量对于受访者心理状况的调节会强于冠层覆盖的三维绿量。因此,当涉及住区户外舒适度或者人在住区园林的行为偏好时,采用绿视率指标的准确性更强,能很好地量化植被对人在户外身心感受的影响;对于研究住区园林对空气质量的影响和微气候的适应性设计时更偏向于使用更具指导性的植物视图因子,其对园林布局的描述能力更强。

综合上述分析可知,提高住区的两种绿化指标能从不同的途径显著影响居民户外舒适度。由于绿视率可以表征人视野中绿色的占比,因此可以通过增加植物种群密度并结合合理的乔灌草配置来增大人视高度上的绿植分布占比,从而有效提高绿视率,达到利用空气温度的介导作用及部分自身的直接影响共同调节室外环境舒适度的目的。如以低矮的小乔木与灌木、地被植物共同配置,重点提高下层的绿化水平,构建丰富的植物群落,并优先选用叶面积指数较高且冬季常绿的植物种类,如可列植郑州常见树种女贞、桂花等乔木,片植海桐和石楠等灌木,并在花丛种植麦冬、搭配红花酢浆草等,若在一些宅旁绿化或空间较为狭窄的道路上难以种植中小型乔木,亦可以选择在建筑表皮布置常春藤、络石等垂直绿化,共同提升住区绿视率。而针对植物视图因子指标对植被冠层覆盖度描述能力强的特点,可通过选择种植树身高、冠幅大、枝叶密的常绿乔木以增大植被对空间的覆盖度,进而提高植物视图因子,利用环境温湿度与风速的介导作用有效提升舒适度,改善空间微气候,如可优先选择雪松、弗吉尼亚栎和香樟等大乔木。综合来看,在住区公共绿地的树种配置上,上林层宜选择郁闭型树种,而中下林层应兼顾植物群落的丰富性和观赏性,使空间的植物视图因子和绿视率同时得到提高,既可改善居民户外活动时的舒适度,又能创造良好的景观视觉效果。

4 结 论

本研究评估了“绿化指标-舒适度”的作用途径。通过择取两种描述绿化三维结构的绿视率和植物视图因子,经回归分析一致表明,室外的绿化与人体舒适度有着显著的关系。同时中介效应分析揭示了两个绿化指标之间的显著差异以及绿化的不同描述方式对人体舒适度的潜在影响途径。地表温度、空气温度、相对湿度以及风速在一定程度上调节了绿视率对舒适度的影响,只有空气温度、相对湿度和风速是植物视图因子对舒适度影响体系的部分中介因素。

1)绿化指标对舒适度的影响存在直接影响和间接影响两种作用形式。

2)绿视率与植物视图因子两种指标对舒适度的影响途径存在显著差异。绿视率有76.7%是通过调控热环境间接影响人体舒适度,23.3%是通过自身绿量对受访者的心理或其他因素直接造成影响;而植物视图因子有87.9%是通过热环境间接调控舒适度,直接效应不显著。

3)两种绿化指标从不同角度来表征绿化结构。绿视率在评估舒适度时受到主观因素影响,在评价人群与空间偏好的环境绿化设计中宜采用绿视率作为指标;植物视图因子较为客观,而对于微气候适应性研究则更适合采用植物视图因子。