《格体全录》抄本及其流传辨析*

2022-11-28□高晞

□高 晞

一、引 言

这部译著并未印刷,看来也永远不会印刷了。皇帝起初的确有意给我配备两名汉人学者和两名汉人医生,以便把该著作译成汉语并刊印出来,但后来改变了主意。他说:“这部书很特别,不能视为等闲书籍,也不能让它被不学无术的人任意处置。”他下令将它认真抄写三份,即以刻在石头或木头上的字体抄写:第一份存于北京,放在御用书籍一起;第二份藏于离京三法里的行宫中;第三份留在鞑靼地区的热河行宫。由他(据鞑靼)译出的三小卷汉语译著也照此办理,他未把它们像自己其他著作那样刊印出来,而是将其藏于书库,却又常说起它们以激起人们好奇。过了几年,他准许好奇者入库阅读,但禁止带出和抄写。a杜赫德(Jean-Baptiste Du Halde)编,朱静译:《耶稣会传教士巴多明致法兰西科学院诸位先生的信》,《耶稣会士中国书简集——中国回忆录》(II),郑州:大象出版社,2001 年,第300 — 301 页。

这是1723 年5 月1 日由北京寄往巴黎法兰西科学院(Académie Royale des Sciences de Paris,1699 年创办)的信,写信者是法国耶稣会传教士巴多明(Dominique Parrenin,1665 — 1741)。信中提到的“译著”便是研究近代中西文化交流史学者非常熟悉的一部满文解剖学著作——《钦定格体全录》。该译著涉及康熙、耶稣会传教士和西方科学知识三个方面,又是一部满文作品,大凡从事西学东渐与满文学研究的学者对此译著必有关注。2000 年前,国内学者的研究大多只能基于二手资料,几乎没有人看到《格体全录》的全部藏本或能读懂满文。b范行准:《明季西洋传入之医学》卷1,上海:中华医学会出版委员会,1943 年,第4 页。方豪:《中西交通史》(下),台北:中国文化大学出版社,1983 年,第802 页;关雪玲:《康熙朝宫廷中的西洋医事活动》,《故宫博物院院刊》2004年第1 期,第99 — 111 页;关雪玲:《康熙时期西洋医学在清宫中传播问题的再考察》,《两岸故宫第三届学术研讨会——十七、八世纪(1622 — 1722)中西文化交流》,2011 年,第461 — 478 页。董少新:《形神之间——早期西洋医学入华史稿》,上海:上海古籍出版社,2008 年,第447 — 455 页;牛亚华:《中日接受西方解剖学之比较研究》,西北大学数学与科学史研究中心博士论文,2005 年;邹振环:《康熙与清宫“科学院”》,《中华文史论丛》2002 年12 月,第151 — 157 页;马伯英、高晞、洪中立:《中外医学文化交流史》,上海:上海文汇出版社,1994 年,第312 — 314 页;樊洪业:《耶稣会士与中国科学》,北京:中国人民大学出版社,1992 年,第159 页。于永敏:《康熙帝与满族第一部医学译著〈钦定格体全录〉》,《满族研究》1991 年第1 期,第59 — 61 页;赵璞珊:《西洋医学在中国的传播》,《历史研究》1980 年第3 期,第39 页注3;韩琦:《中国科学技术的西传及其影响》,石家庄:河北人民出版社,1999 年,第24 页。这个局面在法国国家图书馆(Bibliothèque nationale de France,简 称BnF)将其所藏之《格体全录》全本扫描上网之后,国内的相关研究开始有所突破。a最新研究有杨奕望:《康熙朝满文人体解剖著作〈钦定格体全录〉探赜》,《历史档案》2017 年第4 期,第136 — 141 页;杨奕望:《〈钦定格体全录〉的人体骨骼图及其中国化演变》,《形象史学》2018 年第2 期,第65 — 74 页;杨奕望:《法国国家自然历史博物馆藏〈格体全录〉及巴多明附随的亲笔信》,《中华医史杂志》2019 年第4 期,第245 — 248 页;顾松洁:《关于满文抄本〈格体全录〉的几个问题》,《清史研究》2021 年第3 期,第143 — 150 页。

日本学者在该研究领域起点较早且成绩卓著。1931 年,后藤末雄在《康熙帝与路易十四》中首次提到该书,b后藤末雄:《康熙帝与路易十四》,《史学杂志》1931 年第42 编第3 号,第74 页。在该段译文后作者附注:“Letter du P.Parrnmin a M. de fontenelle, Secretaire perpetuel de I’ Academic des sciences,” (《巴多明神父致法兰西科学院秘书特内尔的信》)Letters edifiantes et curieuses.t. V. II (1726): 351.1943 年,日本教授黑田源次发表的《钦定各体全录》是学界最早讨论该书的一篇论文。c黑田源次:《钦定各体全录》,《日本医史学》1943 年8 月,第275 — 284 页。1955 年,渡边幸三发表《〈钦定格体全录〉解说篇》(清康熙中抄本·满洲文)的论文,对此书做了简明的解说。d渡边幸三:《〈钦定格体全录〉解说篇》,京都国立博物馆(监修)《医学仁阅寸石古美术聚英》,便利堂,1955 年,第28 — 29 页。1986 年羽田明依据此文对杏雨书屋的藏本及书名做了进一步研究。e羽田明:《研究笔记——〈格体全录〉残卷》,《内陆亚洲研究》1986 年第3 卷,第13 — 18 页。此外,还有上原久的研究。f上原久:《关于满文〈钦定骼体全录〉研究(1)》,《科学医学资料研究》1983 年第107 卷,第6 — 9 页;《关于满文〈钦定骼体全录〉研究(2)》,《科学医学资料研究》1983 年第109 卷,第5 — 7 页。近年来,日本学者渡边纯成在《格体全录》研究方面成绩斐然,发表了两篇重量级的文章。他据法国和日本所藏版本,对其抄本和内容展开对比分析与研究,g渡边纯成:《满语医学书〈格体全录〉》,《满族史研究》2005 年第4 号,第22 — 113 页;《满洲语医学文献杂考》,《满族史研究》2007 年第6 期,第96 — 123 页。但未对其他抄本有更多的说明与研究。美国学者韩嵩(Marta E.Hanson)对《格体全录》的收藏及文本的研究对学界亦有贡献。hMarta E. Hanson, “On Manchu Medical Manuscripts and Blockprints: An Essay and Bibliographic Survey,” in Saksaha: A Review of Manchu Studies, Vol. 8 (2003): 1–32.

在《格体全录》文本及版本的研究行列中,德国汉学家魏汉茂(Hartmut Walravens)是当之无愧的引路人。1996 年,他在《蒙古与西伯利来 研 究》(Études Mongoles et Sibériennes)上 发表《满文医学知识和满文解剖学》iHartmut Walravens, “Medical Knowledge of the Manchus and the Manchu Anatomy,” in Etudes Mongoles et Sibériennes,Cahier 27 (1996): 359–373。相关研究还有Daniel Asen, “‘Manchu Anatomy’: Anatomical Knowledge and the Jesuits in Seventeenthand Eighteenth-Century China,” in Social History of Medicine, Vol. 22, No. 1 (2009): 23–44.一文,以目录学的方法罗列了全世界各大图书馆和个人收藏的《格体全录》版本信息,记录了这些版本的收藏与流传的经过。该文成为西方学者研究《格体全录》的基本参考资料。在版本学领域,目前未见有任何超越其研究的成果。然而,国内学者鲜见提及此文。笔者以此文本为向导,历经八年考察了日本、法国和丹麦三国收藏的所有不同版本。收藏在俄罗斯的版本,因疫情关系无法亲临现场,但在多位同仁的帮助下查阅并购买了数页俄罗斯科学院东方文献研究所图书馆和彼得堡国立大学东方系图书馆藏本的复印件和照片,j感谢圣彼得堡国立大学东方系博士研究生颜敏翔和复旦大学文史研究院白若思(Rostislav Berezkin)教授的热心帮助。确保本人有可能找到并厘清《格体全录》的全部藏本。

二、巴多明书信记录与法国自然史博物馆藏本

目前关于《格体全录》的原始记载主要出自巴多明的上述书信。

巴多明,1665 年诞生于法国贝桑松教区的大吕西埃省,1698 年11 月4 日抵广州,之后在北京生活工作了四十余年,精通汉、满、法、意、拉丁语。1710 年前后开始着手翻译《格体全录》,历时五年完成。在华期间,正值清政府与俄罗斯在军事和外交方面频繁往来,精通多种语言的巴多明出任中俄两国交流的译员。1729 年清政府设立翻译馆,命巴多明为馆长,法国耶稣会士主持馆务,教授满、汉子弟拉丁文。在耶稣会士的笔下,巴多明“不但语言流利,而且下笔便捷,其下笔有如水泉奔放,辩才纵横,脍炙人口。其著述不论满文、法文,不论为上呈康熙皇帝之撰述,抑为劝化教外人之文字,皆表示其善于写作,博学多闻强。”a费赖之(Louis Pfister)著,冯承钧译:《在华耶稣会士列传及书目》,北京:中华书局,1995 年,第515 页。他还以通信方式回答法兰西科学院关于中国政治、历史和医药科学知识的询问。在华期间,巴多明还多次医治过中国病人。b《耶稣会士巴多明神父致本会某神父的信》,第1 — 154 页。1741年在北京去世。

由巴多明的信件内容可知,到1723 年,在北京《格体全录》有三个版本,在巴黎有一个版本。下面就巴多明记录的几个抄本的下落逐一论之。

中文最早提到这三部藏本的归处,是1933 年后藤末雄文章的中译文:“此书既成,康熙谕抄三部:一藏于北京之文渊阁,一藏于畅春圆,一藏于热河之避暑山庄。”c后藤末雄著,周鉴颐译:《康熙大帝与路易十四》,《史学》1933 年第2 期,第185 页。该文另有两篇译文,参见后藤末雄著,周景濂译:《康熙大帝与路易十四》,《人文月刊》1933 年第7 卷第5 期,第1 — 9 页/第7 卷第6 期,第9 — 19 页;后藤末雄著,周建茂译:《康熙大帝与路易十四》,《协建月刊》1943 年第2 卷第10 期,第11 — 18 页。1943 年,范行准在《明季西洋传入之医学》时沿用此说:

巴多明用满文据第阿尼斯(Pierre Dionis)《解剖学》,1690 年巴黎出版。经五年之力,译成一书,他写三部:第一部藏北京文渊阁,第二部藏畅春园,第三部藏热河避暑山庄。亦云又用汉语译成二部,秘藏而不许刊行。d《明季西洋传入之医学》卷1,第4 页。

之后中文研究中凡涉及此三个抄本时,均采范先生之结论,包括作者本人。e《中外医学文化交流史》,第312 — 314 页。董少新的《形神之间——早期西洋医学入华史稿》中记录三部抄本分别在故宫、颐和园和热河。f《形神之间——早期西洋医学入华史稿》,第451 页。他的依据来源于美国学者桑德史(John Saunders)博士和中国台湾学者李瑞爽的合作研究结论。1981 年,这两位学者在中国台湾出版《康熙朱批脏腑图考释》(The Manchu Anatomy and Its Historical Origin)一书,他们根据巴多明的法文信,将“离京三法里的行宫”译为英文的“城外的夏季行宫”gJohn B. de C.M. Saunders and Francis R. Lee, The Manchu Anatomy, and Its Historical Origin. Taipei: Li Ming Cultural Enterprise Co. Taipei, 1981, p. 5.,《形神之间——早期西洋医学入华史稿》又根据英文译回中文,于是,畅春园就被理解成颐和园了。

巴多明给法兰西的信,是目前涉及此本译著收藏的唯一史料,别无旁证。除了他寄给法兰西科学院的那个抄本,在信中他并未明确说出留在中国的三个抄本的确切场所,“文渊阁、畅春圆和热河之避暑山庄”是日本学者后藤末雄由法文书信中演绎出的三个场所。然而,文渊阁建于1776 年乾隆年间,巴多明生活的康熙和雍正时期,清宫廷中并没有文渊阁,所以此抄本至少在巴多明写信时不可能收藏在文渊阁。康熙在畅春园有自己的书房和后来建成的、被喻为类似法兰西科学院的蒙养斋,收藏此书合情合理。h关于康熙与畅春园蒙养斋的最新研究,参看韩琦:《未把握的机会——从中法科学交流看康熙皇帝的功与过》,载《文汇报》2014 年11 月2 日,第10 版。据巴多明及多名传教士记载,康熙曾在热河行宫与他们讨论解剖学翻译与算术问题,所以置放此书,以供康熙与皇子阅读,亦在情理之中,符合基本的史实。该译本并非如巴多明等传教士信件中所言,被康熙束置书房,不让他人借出阅读,咸丰帝就曾借阅过,清宫阅读档案中有一则记录,在《天穹宝殿库贮书籍档》上贴有一帜黄签:“咸丰二年正月二十九日,上要去《各体全录》二部各一套,福记。”a张升著:《明清宫廷藏书研究》,北京:商务印书馆,2015 年,第275 页。这三部抄本,在清亡之后,不知所终。

巴多明信中提到赠送的那部给法兰西科学院的抄本,现收藏在法国自然史博物馆图书馆,简称法自版(MHN),目录登记为:Ghé ti tchiowan lou bithé. Traité d’anatomie humaine,etc., en mandchou;adaptation par le P. Parrenin, S. J., des ouvrages de Thomas Bartholin (1616 – 1689) et de Pierre Dionis(1663 – 1718)。[《满文人体解剖学,格体全录》,译者巴多明,原著作者巴士林(1616 — 1689)和第阿尼斯(1663 — 1718)]编号:Ms 2009,计八册927 页,图124 页;页面305 厘米×200 厘米,书角包绢。书稿放置在特制的带有花卉的绿黄色锦缎护书匣中,标准的皇家典藏版。文本内部,红格稿纸,半页七行,黑口,单鱼尾,黑墨满文字体沿栏线书写,上半部书写的满文工整划一,文体拘谨、一丝不苟,版面整洁、漂亮大气,见图1。按巴多明的记录,满文共有四种字体:第一种是呈送御览,讲究规格,书写费力;第二种字体与前一种相近,但书写不吃力,而且漂亮;第三种即为常规写法,书写飞快,似笔走龙蛇;第四种粗鄙的写法,是笔记常用的方法。此译本采纳的是第二种书写体,漂亮而不吃力。康熙曾派二十余名司书和校对人员协助巴多明工作。b《耶稣会士巴多明神父致本会某神父的信》,第300 — 301 页。由笔迹查看,该抄本经手抄写的不下十人。

图1 法国自然史博物馆图书馆《格体全录》藏本

最新出版的汉文译本即以此藏本为底本。在当时的巴黎有哪些人阅读过此藏本,需要做进一步探讨。1813 年,在法国巴黎医学院有两位医学博士的论文中曾提到一部满文医书。cFrançois-Albin Lepage, Recherches Historiques Sur La Médecine des Chinois; Thèse Présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, le 31 aout 1813. Parisiis: Didot Junioris, 1813. Abel Rémusat, Dissertatio de glossosemeiotice, sive de signis morborum quae è linguâ sumuntur, praesertim apud Sinenses. Parisiis: Didot Junioris, 1813.

三、文献与图书目录记载中的其他抄本

除了巴多明的书信,记录康熙主导并参与的满文解剖学文献翻译活动的还有张诚(Jean-François Gerbillon,1654 — 1707)的日记和1697 年在巴黎出版的白晋(Joachim Bouvet,1656 — 1730)著《康熙皇帝》,但这两份材料记录和出版的时间均在巴多明来华之前、《格体全录》译本尚未完成之际,因而未有涉及藏本信息。a张诚著,陈霞飞译:《张诚日记》,北京:商务印书馆,1973 年。自1688 年至1698 年,张诚曾八次去当时的满蒙诸地,即所谓鞑靼之行,每次都有日记。《张诚日记》是他第二次的旅行日记,即自1689 年6 月13 日至1690 年5 月7日的日记,当时曾作为书简从中国寄往巴黎,1735 年收入杜赫德主编的《中华帝国志》,参见Jean-Baptiste Du Halde,“Gerbillon’s Trips to Tartary,” Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise, Vol. IV, Paris, 1735, pp. 87–422。白晋著,后藤末雄译,赵晨,刘耀武校:《康熙皇帝》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1981 年。然而,本次活动的第四位当事人,也是最重要的人物——康熙——的所有历史文献中均没有提及此事。因而,涉及该译本及藏版的信息就集中在图书馆目录和研究者的论文中了,时间为19 世纪40 年代起。

1843 年俄罗斯亚洲司图书馆所编之俄文版《亚洲司图书馆藏汉满蒙藏梵文书籍目录》中有“满文解剖学”,1844 年的原文版《亚洲司图书馆藏汉满蒙藏梵文书籍目录》(即以汉满蒙藏梵文书名直接著录)中有满文书写的《格体全录》书名。bКаталог книгам и рукописям и картам, на китайском, маньчжурском, монгольском, тибетском и санскритском языках находящимся в Библиотеке Азиатского департамента. СПб.: 1843, C. 74; Каталог книгам и рукописям на китайском,маньчжурском, монгольском, u санскритском языках находящимся в Библиотеке Азиатского департамента. СПб.1844, C. 67.1965 年出版的俄文版《苏联科学院亚洲民族研究所满文抄本叙录》中著有汉文《格体全录》。cМ. П. Волкова, Описание маньчжурских рукописей Института народов Азии и Африки АН СССР / Ответственный редактор Б. И. Панкратов. М.: «Наука», 1965, C106.

19 世纪七八十年代,在法国神父费赖之(Le P. Louis Pfister, 1833 — 1891)编写的法文版《在华耶稣会士列传及书目》(Notices biographiques et bibliographiques sur les Jésuites de l'ancienne mission de Chine 1552–1773)中首次提到,同时代还有两部满文解剖学抄本,分别在英国传教医生德贞(John Dudgen,1837 — 1901)图书馆和北京俄国公使馆。dLe P. Louis Pfister, Notices biogrqphiaues et bibliogrpqhiaues sur les Jésuites de l’ancienne mission de Chine1552–1773, Chang-Hai Imprimerie De La Mission Catholique, 1932, p. 513.1932 年王吉民在其英文专著《中国医学史》eChi-min Wang, Jimin Wang, and Wu Lien-teh, History of Chinese Medicine, Being a Chronicle of Medical Happenings in China from Ancient Times to the Present Period. Tientsin: Tientsin Press, 1932, pp. 266–267.转引此说。1947 年,华西协和医科大学解剖学教授何光篪在《解剖学史略》中提道:

继邓玉函之后于西历1669 — 1741 年间,有西氏Father Dominique Parrenin 将人体构造之书(L’anatomie de I’hommesuivant la circulation du sang, et les Nouvelles découvertespar Dionis)译成国语,共九卷。其中末卷为化学,毒理学及药理学。一本送法国高等学院,另一呈送我宫庭。惟不知何故该书始终未曾刊行,至今原本不知是否存在。据Pfister 云有抄本二:一存Dudgeon 氏图书馆,另一于前北京苏俄公使馆中。f何光篪:《解剖学史略》,《华西医讯》1947 年第4 卷第12 期,第25 页。文中提及的“苏俄公使馆”即俄国公使馆。——笔者注

这段中文提及德贞和苏俄公使馆(即俄国公使馆)收藏的抄本,仍未引起中国学者的关注,直到1983 年方豪先生的《中西交通史》在中国台北出版,他亦援引费赖之的叙述:

白晋已完成八卷翻译,并经圣祖御览,未付印,巴续译第九卷。德贞有抄本一部、附图雕版刻极精;北平俄国大使馆亦藏有一册云。g《中西交通史》(下),第802 页。

1890 年,德国语言学家穆麟德(Paul Georg von Möllendorff,1847 — 1901)在《亚洲文会华北支会杂志》发表《满文文献》hPaul Georg von Möllendorff, “Essay on Manchu Literature,” Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, V.44, No.1 (1890): 41。穆麟德,德国语言学家和外交家,为普鲁士贵族,他提倡的满文转写方案至今为满文研究的语言学家采用。他曾出使中国,并受李鸿章委托前往朝鲜,为明成皇后顾问。1901 年在宁波过世。一文,其中提到圣彼得堡大学和北京各藏有一部满文欧洲解剖学《格体全录》(Ge ti ciyan lu bithe)的抄本。1924年,法国汉学家考狄(Henri Cordier,1849 — 1925,又称高第)在《考狄书目补充本》(Bibliotheca sinica supplementaire)中记录法国自然史博物馆图书馆藏有巴多明神父的手抄本。aHenri Cordier, Bibliotheca sinica supplementaire. Paris: Leroux, 1924, pp. 3672–3673.1929 年,伯希和(Paul Pelliot,1878 — 1945)在《通 报》(T’oung Pao)上提到他有一部满文解剖书,名为《西医人身骨脉图说》(Wargi namu oktosilame niyalmai beye giranggi sudala niruran-i gisun)。bP. Pelliot, “Melanges Monsieur E. von ZACH Livres Recus,” T’oung Pao, Vol. 26 (1929): 404.

1936 年,北平医学院解剖学教授鲍鉴清在其《我国新医之解剖史》的修订文中提到,他在丹麦见到过一部有关满文解剖学的著作。c鲍鉴清:《我国新医之解剖学史》,《北京大学自然科学季刊》1931 年,第2 卷,第10 页。鲍鉴清,1917 年毕业于北京医学专门学校。1920 年起,先后在德国柏林大学研究院、柏林威廉研究院生物研究所、丹麦国立大学生理学及生物学研究院学习,1936 年回国;1940 年获日本东京帝国大学医学博士学位,曾任北京大学医学院、广西医学院教授。此说为范行准先生采纳,“庚子之变,书多沦失,仍流入欧洲者,鲍鉴清在丹麦所见即满文中之一部也。”d《明季西洋传入之医学》,第4 页。

1943 年,日本医史学教授、正在中国沈阳南满医科大学任教的黑田源次发表《钦定各体全录》e黑田源次:《钦定各体全录》,《日本医史学杂志》1943 年第1318 卷,第283 页。一文,介绍了他收购《各体全录》的经过,译者巴多明的信息、康熙的态度及该译本最后的命运。

1980 年,赵璞珊在《历史研究》发表《西洋医学在中国传播》一文中引用了韩国学者杨贵新(T. Kue-hing Young)于1974 年在《加拿大医学会杂志》的研究成果,“巴多明用满文译出《人体解剖学》后,当时未能刊印,曾抄写三部,其后辗转流散。据说,原法国皇家科学院保存一部,丹麦哥本哈根皇家图书馆东方藏书部保存一部,另一部无下落。”f赵璞珊:《西洋医学在中国的传播》,《历史研究》1980 年第3 期,第39 页注3; T. Kue-hing Young, “French Jesuits and the Manchu Anatomy —How China Missed the Vesalian Revolution,” CMA Journal, Vol. III (September 21, 1974): 565–566.1993 年,韩琦亦列出三个藏本,分别藏在为法国自然史博物馆、法国国立博物馆和丹麦哥本哈根皇家图书馆。g韩琦:《中国科学技术的西传及其影响》,石家庄:河北人民出版社,1999 年,第24 页。2005 年,牛亚华的博士论文列出全世界《格体全录》藏本至少有五部分别藏于以下各处h可参见牛亚华的博士论文《中日接受西方解剖学之比较研究》。:丹麦哥本哈根皇家图书馆、巴黎法国国立图书馆、法国自然博物馆图书馆、日本武田制药杏雨书屋(KS)、日本东洋文库(Toyo Bunko, JanpanTB)。另有一部蒙古文的译本。

当代西文研究中,1996 年,魏汉茂列出在全世界共有10 个版本iWalravens, op.cit., pp. 371–373.。

1) 圣彼得堡大学图书馆,12 卷,两部,25.6厘米×17.7 厘米,编号O2340,Xyl 1642;

2) 俄罗斯北京传教团,存圣彼得堡大学图书馆,12 卷,没有函套,16 厘米×17 厘米,有中文数字。编号306. Md 222;dbl, Xyl 1642;

3) 圣彼得堡科学院亚洲博物馆,1 部, 656 页;

4) 丹麦哥本哈根皇家图书馆,31.5 厘米×24 厘米;

5) 旧书市场,可能由伯希和购买(现存巴黎法国国家图书馆);

6) 法国自然史博物馆图书馆;

7) 日本东洋文库,无图版;

8) 日本东洋文库晒蓝本;

9) 北京中央民族大学图书馆;

10) 俄罗斯圣彼得堡大学,1 卷46 页,叶 7行,27 厘米×16 厘米。上有朱笔修改;

2007 年,渡边纯成在依据上述俄罗斯和德国学者的目录的基础上,调查了法国和日本各处的收藏情况,列出目前存有的版本j渡边纯成:《满洲语医学文献杂考》,见《满族史研究》2007 年第6 期,第97 — 99 页。。

1) 日本东洋文库本;

2) 日本黑田复本,藏东洋文库;

3) 日本杏雨书屋本;

4) 俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所(St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences, RA);

5) 法国国家图书馆;

6) 法国国家自然历史博物馆图书馆;

8) 俄罗斯圣彼得堡大学东方系图书馆;

9) 中国中央民族大学图书馆。

渡边纯成提到还有一部蒙古文版和丹麦版。魏汉茂和渡边纯成的研究基本梳理了世界各地收藏的《格体全录》版本。然而,这两位学者均未见到全部版本,因而所列版本还是有所差别,但他们的研究为本人追寻这些版本流传提供了线索和方向。

就目前可见,所有汉文文献和已译成汉文的满文文献中都未提到康熙时期有三个抄本,仅在《天穹宝殿库贮书籍档》中记录了咸丰借阅的信息。1933 年,李德启根据故宫图书馆、内阁大库、京师图书馆和北海图书馆等馆藏的满文书籍,编辑出版《国立北平图书馆故宫博物院图书馆满文书籍联合目录》,a李德启编:《国立北平图书馆故宫博物院图书馆满文书籍联合目录》,北京:国立北平图书馆,1933 年。其中未见《格体全录》。可见,最迟在20 世纪30 年代,这三部抄本已不在宫中了。1979 年,国家图书馆善本特藏部和故宫博物院明清档案部所编《全国满文图书资料联合目录》,亦未见收录《格体全录》。直到1991 年7月,《全国满文图书资料联合目录》中记录中央民族大学图书馆藏有《格体全录》一部。b黄润华、屈六生:《全国满文图书资料联合目录》,北京:书目文献出版社,1991 年,编号0993。

那么,这些手稿遗落到哪里?是否如鲍鉴清和范行准先生所言,庚子之后,被八国联军虏走了呢?c鲍鉴清:《周身血脉图》,《解剖学通报》1964 年第1 — 2 期,第89 页。

四、抄本的收藏复制与流传

除了巴多明所提及的四部抄本外,保存在俄罗斯驻华使馆、传教士德贞图书馆、法国国家图书馆、日本东洋文库、杏雨书屋和丹麦哥本哈根皇家图书馆的诸多抄本又是从何而来?这些抄本又是如何在世界上流传的?下面按文献著录时间一一详细论述。

(一)俄罗斯科学院东方文献研究所藏本

最早在图书馆目录上出现《格体全录》书名的是1843 年俄罗斯汉学家安文公(Avvakum Chestnoi,1801 — 1866)所编的俄文版《亚洲司图书馆藏汉满蒙藏梵文书籍目录》,编号 445,Гэтишоань-лу ьитхэ,欧洲解剖学,满文译本,欧洲传教士译;一册,抄本。dAvvakum Chestnoi, Каталогкнигам и рукописям и картам, накитайском, маньчжурском, монгольском, тибетском и санскритском языках, находящимся в Библиотеке Азиатского департамента. СПб.: 1843: 74. “Гэ-тишоань-лу ьитхэ” 为满文译音:Ge-tishoan-lu yithe,即《格体全录》。1844 年,他又以汉满蒙藏梵文原文再版,编号445 为满文Ge ti ciowan lubithe,656 页,一册。eКаталог книгам и рукописям на китайском, маньчжурском, монгольском, тибетском и санскритском языках,находящимся в Библиотеке Азиатского департамента. СПб. 1844: 67. Chestnoi, Avvakum, Каталогкнигам и рукописям и картам, накитайском, маньчжурском, монгольском, тибетском и санскритском языках находящимся в Библиотеке Азиатского департамента. СПб.: 1843: 74. “Гэ-тишоань-лу ьитхэ”为满文译音:Ge-tishoan-lu yithe,即《格体全录》。

安文公是俄罗斯东正教北京传教团(the Russian Ecclesiastical Mission in Peking)第 11 届的修士司祭,f俄罗斯东正教北京传道团,是根据彼得大帝的指示来华的传教团。康熙初年,清朝收复黑龙江流域,被俘的俄国人在北京建立东正教教堂。1715 年,俄国向中国派出第一个传道团,1727 年成为常驻北京的传教机构,兼顾收集中国情报,同时也是沙皇帝国驻中国的官方机构。从1715 年到1949 年,共有 21 届俄罗斯东正教使团在北京工作。实际上他是真正的领班,后被擢升为修士大司祭,1830 年至1840 年驻于北京。安文公精通满、汉、蒙、藏语言,他曾将康熙的《御制避暑山庄诗》和乾隆的《御制盛京赋》译为俄文。回国后进入俄罗斯外交部亚洲司工作。a阎国栋:《俄国汉学史》,北京:人民出版社,2006 年,第576 — 577 页。1796 年,俄罗斯外务院成立亚洲事务处,1819 年更名为亚洲司,1823 年创办东方语言学校。亚洲司成立之初就重视收集东方语言图书,外交部要求驻京俄罗斯传教团成员购买汉文与满文图书。安文公回国后在此教授满语。1843 年,他收集并整理了亚洲司所收藏之汉满蒙藏梵文图书,为之编目。安文公由此创建的满文文献分类体系,奠定了俄罗斯满文文献研究的基础。

《亚洲司图书馆藏汉满蒙藏梵文书籍目录》共辑录609 种典籍及地图,有满文文献49种。bAvvakum Chestnoi, Katalog Knigam i rukopisiam na Kitaiskom, man’chzhurskom, mongol’skom, tibetskom, i sanskeritskom iazykah, nakhodiashchimsia v bibliotake Aziatskogo departamenta. St. Petersburg: Eduard Prac, 1843–1844.庞晓梅记录安文公整理出49 种满文名称书籍,Tatjana A. Pang, “Introduction,” Descriptive Catalogue of Manchu Manuscripts and Blockprints in the St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences, Issue 2. Kommission: Harrassowitz Verlag,2001, p. XIV。阎国栋研究认为该处收藏的满文文献是60 种,《俄国汉学史》,第576 页。1864 年,外交部亚洲司将图书移交亚洲博物馆(Азиатский музей)。亚洲博物馆成立于1818 年,它是从俄罗斯皇家科学院(Российская академия наук,成立于1724 年)图书馆中分出来的,因科学院珍宝馆和图书馆所藏东方图书逐渐增多,科学院决定设立“东方藏室”,由专人管理。该室从一开始就被人称为“亚洲博物馆”,馆址在圣彼得堡;1930 年更名为苏联科学院东方学研究所(Институт востоковедения АН СССР)。1950 年,研究所迁往莫斯科,但收藏东方文献的图书馆仍然留在当时的列宁格勒(1991年后更名为圣彼得堡)。1956 年,留在列宁格勒的部分改组为苏联科学院东方学研究所列宁格 勒 分 所(Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР)。1960 — 1970 年,东方学研究所更名为亚洲民族研究所(Институт народов Азии АН СССР)。

如今建筑工程的规模以及数量不断扩大,质量安全的严格监督范围也是变得广泛,涉及到的部门以及人员比较多。这种情况下在建筑建设中展开监督就出现了权责不清的现象,导致质量安全的监督难度在不断提升。如今国内的管理体制逐渐改革,建筑安全以及质量投入的资源在减少,导致了监督工作开展受到一定的制约,也是降低了监督的质量以及全面性,对工程效率也是一种影响。

1965 年,亚洲民族研究所图书馆馆员沃尔科娃所编的《苏联科学院亚洲民族研究所满文抄本叙录》收录了《格体全录》,编号B39,#212,656 页,共八册。c《苏联科学院亚洲民族研究所满文抄本叙录》,第106 页。这是首次在俄罗斯图书目录中出现“格体全录”(原文为繁体)汉字手写体,见图2。1986 年,魏汉茂将安文公与沃尔科娃的目录译成德文,在汉堡出版。dHartmut Walravens, Mandjurische Bücher in Russland: Drei Bestandkataloge deutscher Fassung herausgegeben von Hartmut Walravens. Hamburg, 1986,编号与原两书相同。此书未列作者。——笔者注

图2 沃尔科娃《苏联科学院亚洲民族研究所满文抄本叙录》收录的《格体全录》

1991 年,苏联科学院东方学研究所列宁格勒分所更名为俄罗斯科学院东方学研究所圣彼得堡分所(Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН),2007 年,更名为俄罗斯科 学 院 东 方 文 献 研 究 所(Институт восточных рукописей РАН),成为独立的研究机构。

目前,此抄本存在于俄罗斯科学院东方文献研究所,详情如下。

索书号:B39,书名《格体全录》,1 册,656页,半页七行,首页尺寸:17.7 厘米×27.3 厘米,小字双行,无图。

全书西式精装,褐色书壳,前后加彩色硬纸环衬,印鸟羽图案。书页依中式装帧对折装订。前半部书叶大多溜口,后半部保存尚好。纸张内侧可见订孔,应系由中式装帧改装而来。部分叶面订孔一排(5 个),部分页面订孔两排(合计8 至10 个不等),似乎原抄本以西式改装前亦经过多次装订。书脊处以旧俄文烫印:

Анатомическое раcсуждение。

全书用竹纸,纸色洁白,满文行书单面抄写,似有三四种不同笔迹。书叶右上有铅笔所标注阿拉伯数字页码。第170 页至180 页之间夹有满文签条,上有汉字题“四十一号”。第416 页至 417页夹有满文签条。第487 页至488 页之间夹有满文签条,两个单词有俄文注释。有修改处贴白色纸签,上书改正文字。a此为颜敏翔于2021 年 6 月9 日在俄罗斯科学院东方文献研究所查看记录,特此致谢。

收藏在俄罗斯科学院东方文献研究所的这部抄本,其封面内环衬页一正中贴有一张:“外交部亚洲司图书馆藏书签”,其编号与1965 年《苏联科学院亚洲民族研究所满文抄本叙录》中的编号相同。由此可以确定,俄罗斯科学院东方文献研究所之抄本为安文公编目中的同一部,1864 年由亚洲司转入亚洲博物馆。

(二)北京俄罗斯公使馆与圣彼得堡国立大学东方学系图书馆藏本

1881 年,北京俄罗斯公使馆德籍医生、法兰西学院通讯院士贝勒(Emil Bretschneider,1833 — 1901)在《亚洲文会华北支会杂志》发文讨论朝鲜、清朝、蒙古的医学知识时,提到他在北京俄罗斯公使馆图书馆中发现一部巴多明以满文翻译的西方解剖学抄本,无图谱。bM. D. Bretschneider, “Botanicon Sinicum: Notes on Chinese Botany from Native and Western Sources,” Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVI (1881): 102.贝勒是俄罗斯著名汉学家,以研究中国植物学和医学而闻名。c1866 — 1883 年,贝勒在北京担任俄罗斯公使馆驻清朝医生。1866 年苏格兰汉学家亨利·玉尔(Henry Yule,1820 — 1889)的《东域纪程录丛》(Cathay and the Way Thither: Being a Collection of Medieval Notices of China)出版,引起贝勒对汉学的浓厚兴趣。但他发现西方汉学家包括玉尔因不识汉语,很少直接引用中文典籍。贝勒利用东正教北京传道团图书馆提供的优越条件,潜心研究中世纪欧洲关于中国与西方交流的文献、中国古代药草和植物学的文献。出于对中国古典文化的共同兴趣,贝勒还结识了东正教北京传道团驻京修士大司祭巴拉第·卡法罗夫(Петр Иванович Кафаро,1817 — 1878),并与伦敦传道会传教士伟烈亚力(Alexander Wylie,1815 — 1887)、同文馆英国医生德贞和英国驻华外交官梅辉立(William Fredrick Mayers,1831 — 1878)等汉学家结交为好友。魏汉茂研究认为,贝勒所提及的北京俄罗斯公使馆抄本目前收藏在圣彼得堡国立大学东方系图书馆,他称之为北京传教团藏本(Peking Mission):《钦定格体全录》(Dergici toktobuha Ge ti ciowan lu bithe),编号306. Md 222;计12 卷,无套,26 厘米×17 厘米,页七行,有中文数字,目录有俄文翻译。dWalravens, op.cit., p. 371.

1986 年,圣彼得堡国立大学一篇本科论文中编有《列宁格勒大学东方系藏文书籍目录》(Katalog knig na man’chzhurskomiazyke,khraniashchikhsia v fondakh biblioteki Vostochnogo fakul’teta. Leningradskogo universitrta),eK. S. Yakhontovr, Katalog knig na man’chzhurskomiazyke, khraniashchikhsia v fondakh biblioteki Vostochnogo fakul’teta,Leningradskogo universitrta, 1986.该目录并未出版。俄罗斯汉学家兼满文文献研究者庞晓梅(Tatiana A. Pang)认为该目录整理了东方系的满文藏本,极有价值。fPang, op.cit., p. XIV.2001 年,魏汉茂将此目录译为德文出版《圣彼得堡大学东方学系藏满文写本和刻书本》(Katalog mandjurischer Handschriften und Blockdrucke in den Sammlungen der Bibilothek der Orientalischen Fakultat der Sankt-Petersburgrger Universitat),按此目录,东方系应有三部解剖学抄本。aK. S. Jachontov, Katalog mandjurischer Handschriften und Blockdrucke in den Sammlungen der Bibilothek der Orientalischen Fakultat der Sankt-Petersburgrger Universiteit. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001, p. 108.

1. 编号305、Md 186; Xyl 1642,Dergici toktobuha Ge ti ciowan lu bithe,抄本,无框线,12 卷,页七行,26 厘米×17.5 厘米,分上下册。该版本第一页有一个目录表。

该版本与1996 年魏汉茂文章中所列出第一部藏于圣彼得堡大学东方学系的《格体全录》抄本——编号O2340,Xyl 1642 ——在尺寸、卷数、页码上完全相同, 12 卷的页码均为:卷一55 页、卷二65 页、卷三47 页、卷四43 页、卷五41 页、卷六46 页、卷七56 页、卷八57 页、卷九68 页、卷十61 页、卷十一62 页、卷十二61 页。虽编号不同,但是为同一藏本。2021 年查询信息:抄本为中式白线装订,有一蓝色函套,页边卷曲,有使用痕迹。

2.编号 306,Md 222;dbl, Xyl 1642,名称同上,有中文数字。该抄本即魏汉茂所言之贝勒的北京传教团藏本,编号相同。魏汉茂的研究又有矛盾之处,他在同一篇文章中又认为俄罗斯公使馆的藏版被大火烧毁了。bJachontov, op.cit., p. 369.显然,这个抄本至今还收藏在圣彼得堡国立大学东方系图书馆。2021 年经人查阅的信息可知:抄本以中式蓝线装订,书目录页有用毛笔书写的《格体全录》,见图3,页面破损陈旧卷折,有反复使用的痕迹。

图3 圣彼得堡国立大学东方学系图书馆《格体全录》藏本

上述两个抄本抄写字体不一,均无图谱。

3.目前,国内学者都以2001 年魏汉茂的德文目录为准,认为圣彼得堡大学只有两部藏本。c王敌非:《俄罗斯满文文献典藏研究》,黑龙江大学中国古典文献学博士论文,2016 年。未有人注意到在东方系图书馆还保留一部《格体全录》抄本。该抄本编号307 Md 61;Xyl 394,标题为《询问之答疑》。抄本,无框线,无套,一册,46 页,27 厘米×16 厘米。在文本开始处有朱笔修改,并录有康熙五十四年(1715)正月二十八日降旨要求巴多明翻译事宜。dWalravens, op.cit., p. 108.这个抄本魏茂汉在其文章中提到过,但他并没有明确该抄本与《格体全录》之间的关系。eIbid., 10th Edition.事实上,这一册抄本实为法自版《格体全录》第八册的内容,该册名为《格体全录附别篇》,首启便是康熙的圣旨和巴多明的奏折,译文如下:

康熙五十四年正月二十八日降旨巴多明:“人之饮食,缓慢消化后方才排泄。饮酒,脸却即刻变红。导致急缓,为何如此快。人饮毒药,当即或呕吐或下泻或致死,迟延者亦有。a原文作goidarangge inu,原书该册校勘记:一页前第七行“goidarangge inu 是迟延”读“goidarangge inu bi 迟延者亦有”。此注转引顾松洁译文。治病,服药系指望好转,反而更慢,亦有无益者。此何故?查西洋书。钦此。”

巴多明谨奏:“皇上所问细致且颇深。先世大夫尚未能对此详明陈述,书中仅称某药对症某疾,故可病愈。毒药乃因人性之损害,可使人丧命。询其他缘由如何,其言:良药有致热致寒之潜能,毒药有毁人性之威力。此等言辞已编入书中。今世大夫以及精通万物、穷究事理之贤哲不解,自此相继萌生别计,研究万物自然产生好坏之本源及原理,又进行各种试验,分述其所得真实情形。将其所撰之书中有关本源之要点总结出数项,方可具奏解释皇上所问。”b该段文字由顾松洁译。

法自版第八册所录康熙降旨巴多明的时间与圣彼得大学东方学系图书馆藏版的时间与标题完全相同,巴多明著此册书,正是为了“解释皇上所问”,而法自版第八册又注明是附别集。显然,该部分内容是巴多明完成《格体全录》翻译后,应康熙要求追加翻译了药物学和治疗学的相关知识。译毕后,巴多明将此以《格体全录》之附录一起装订成册,寄往法兰西科学院。而在国内,该部分内容单独成册,并没有与《格体全录》合在一起,因而这部分内容没有收录在其他的抄本中。

第三部一册抄本,因疫情无法再请人查询,未见。

到目前为止,可以确定的是在俄罗斯总共有两部抄本,各12 卷,另加一册抄本。俄罗斯的这些抄本是谁带回来的,何时带回来?有几个线索可供参考。

1.俄罗斯科学院藏本

庞晓梅研究显示,俄罗斯科学院东方文献所收藏有在华耶稣士翻译的满文西学和神学著述,其中包括《格体全录》,c庞晓梅:《俄罗斯收藏的北京耶稣会士作品》,卓新平主编《相遇与对话——明末清初中西文化交流国际学术研讨会文集》,北京:宗教文化出版社,2003 年,第472 — 485 页。但她没有进一步探讨该抄本的来源,本文研究认为该抄本进入俄罗斯有两个路径。

第一,巴多明所。赠巴多明与俄罗斯传道团交往颇深,俄使团常用巴多明为译者,“多明所操语言有满语、汉语、拉丁语、法兰西语、意大利语、葡萄牙语,人皆惊其能。”d《在华耶稣会士列传及书目》,第515 页。1715 年来华的第一届传道团中有位瑞典人劳伦茨·朗格(Lorenz Lange,1690 — 1752),先后六次来华,以俄罗斯政府商务代表身份在北京居留,他与北京的耶稣会士多有交往,朗格与巴多明关系甚好,巴多明和一位叫马齐的满人曾帮助过朗格。eП. Е. 斯卡奇科夫(П. Е. Скачков)著,B. C. 米亚斯尼科夫(В. С. Мясников)编,柳若梅译,白春仁外文校对,汤开建中文校对:《俄罗斯汉学史》(Очерки истории русского китаеведения),北京:社会科学文献出版社,2011 年,第38 页。1725 年至1727 年,朗格从北京耶稣会士那里带回八套计82本汉语和满语书籍,这是科学院的汉语和满语藏书的开端,后来科学院的汉满语图书馆—亚洲博物馆发展成为具有世界意义的宝库。f《俄罗斯汉学史》,第36 页注2,第37 页注2。其中有巴多明编写的未刊之《中文拉丁文词典》。g同上,第37 页注2。朗格是否可能从巴多明手中获得该书,尚不明确。值得注意的是,1734 年,朗格再次来华时,手执一份清单,上有俄罗斯皇家科学院科学家向北京耶稣会士询问的有关中国的问题,其中有医学家和动物学家德维诺(John Georg Duvernoy,1691 — 1759)问及,中国人是否有解剖尸体,有无外科,动物种类和特点如何,中国人最长寿命是多少,有无遗传病等问题。h《俄国汉学史》,第72 — 73 页。俄国科学家提出中国解剖学的问题,应该不会是空穴来风吧。

第二,第二届俄罗斯驻京传道团的罗索欣藏书。1729 —1740 年,罗索欣(И. К. Россохин,1707 — 1761,英文名为Larion Rossokhin)以学生身份在华学习,他是传道团培养的第一位汉学家,精通汉满文,是第一位从事满语教学的俄国人,他编写了第一部满汉语教材。1741 年彼得堡皇家科学院成立满汉语班,罗索欣任满汉教授。1761年,罗索欣去世,他妻子将他在北京购买的汉籍和满籍文献出售给了皇家科学院图书馆,其中有满文医学和解剖学书籍。aGregory Afinogenov, “The Manchu Book in Eighteenth-Century St. Petersburg,” Saksaha, Vol. 14 (2016–2017): 13.

2.俄罗斯圣彼得堡大学藏本

圣彼得堡大学东方学系图书馆有二部加一册藏本,其中一部最晚在1881 年前后还留在北京俄国公使馆中,即贝勒版。就本人所见之两个版本,都有着明显的反复使用、重新装订的痕迹。

1861 年建立的俄罗斯公使馆的前身是俄罗斯馆,建于1684 年,是沙皇俄国派神父与学生来华学习的居所。1715 年,经康熙恩准,俄国可派使团来华主持圣事,1727 年雍正与俄签订《恰克图条约》,允许俄政府派遣学生来华学习语言和文化。从1715 年至1931 年共计有18 届传道团来华。“俄罗斯馆”实为清朝人对俄国东正传道团的称呼,除收集有关中国政治、经济、社会和军事情报外,传道团成员还受命对中国历史、地理、宗教和哲学等文化领域进行研究,因而俄罗斯馆还是一个科研机构,在华200 年间,涌现出大批的汉学家。1795 年,俄罗斯馆办图书馆,允许传道团私聘教师,加强对传道团成员的教育。1807年开始从俄国大学或神学院选择优秀的大学生编入传道团。1818 年,沙皇俄国政府进一步明确了驻北京传道团的使命,规定每个成员须根据自己的意愿学习一门语言——汉语或是满语。该年来华的四名学员的主要任务是学习汉语与满语,还要根据其所接受过的教育、意愿和能力学习其他课程。其中一位学员学习中国医学和自然史。来华前,这四名学员都是圣彼得堡皇家科学院、莫斯科自然科学家学会、圣彼得堡矿物学会和自由经济学会的通讯员。b《俄国汉学史》,第 52 — 53 页。来华的使团中亦有医生,自1821 年第10 届使团开始,沙皇定期派遣医生来华。第11 届使团有三位成员,第12 届一位,第13 届两位。c尼·伊·维谢洛夫斯基(Hиколай Иванович Bеселовский)编:《俄国驻北京传道团史料》第1 册,北京:商务印书馆,1978 年,第122 — 129 页。第10 届使团的医生奥西普·沃伊采霍夫斯基(О. П. Войцеховский,1793 — 1850)在中国居住了十年,他常为中国人治病,因医术高明而获北京官民的赞颂,他可以随意进入清朝官办的刊印作坊购书。d《俄国汉学史》,第48、270 页。肖玉秋主编:《中俄文化交流史清代民国卷》,天津:天津人民出版社,2009 年,第277 页。肖玉秋,阎国栋:《清代俄罗斯馆与北京黄寺的交往——以19 世纪20 — 30 年代俄罗斯馆成员记述为基础》,《世界宗教研究》2020 年第 4 期,第39 — 40 页。1840 年返国时,他带回许多珍贵的中医典籍,至今保存在俄罗斯科学院。e肖玉秋:《俄国东正教驻北京传教士团与清代中俄国图书交流》,《清史研究》2006 年第1 期,第79 — 89 页。沃伊采霍夫斯基回国后,先在亚洲司任工作,1844 年喀山大学成立满语教研室,沃伊采霍夫斯基是第一任满文教授。

东方系图书馆所藏之汉籍与满文书来源比较复杂。1854 年根据尼古拉一世(Николай I,1796 — 1855)的命令,全俄东方语言教育机构整合到彼得堡大学,相关人员和图书资料也一并划入,所以东方系的藏书相当部分来源于喀山大学、莫斯科和敖德萨等地的机构。东方系相当数量的汉满文文献来源于喀山大学。目前该馆所藏之两部解剖学抄本和一册文献有可能是作为医学教科书使用。贝勒在公使馆内所见到《格体全录》抄本,很有可能就是当年传道团学生在俄罗斯馆内留下来的教材,之后随驻华公使馆图书一并归到东方系图书馆。至于另外一部抄本和一册《询问之答疑》医书,亦有可能作为教材在18 世纪至19 世纪由传道团成员带回俄罗斯,在亚洲司或喀山大学的满文课堂上中使用。此问题有待精通俄文的学者进行深入研究。

3.德贞图书馆藏本

在所有版本中,唯有北京施医院医生、同文馆医学教习德贞对自己的收藏有着明确的说明,1878 年他在《北京医院报告》中记录:

今年,我成功地收购了一部极其有趣而且珍稀非凡的满文解剖学手稿。它用黄色封套装订,显然一部从宫中流出来的抄本。它完全有可能是唯一一部抄现存的手稿,此手稿从未印刷出版过。我以为这要归功于伟大康熙皇帝,正是在他的指导下,此项翻译工作才得以实施。该抄本字迹秀美,人体图谱绘制精湛准确。全书计二套各八册。aJ. Dudgeon, Report of Peking Hospital (1878–1879): 46.(没有出版地。——笔者注)

在德贞收购该手稿前,此物件流落市场已有一段时间,一直无人问津。最早的发现者是伦敦会传教士卜世礼(Stephen Wootton Bushell,1844 — 1908),他是英国驻京使馆医生和同文馆医学教习,热衷收集与研究中国瓷器和钱币,在西夏文的文字研究领域有突出贡献。b卜世礼著有《中国美术》(Chinese Art,1904 – 1906) 、《中国瓷器》(Chinese Porcelain,1908) 和《中国陶瓷图说》(Description of Chinese Pottery and Porcelain,1910) .卜世礼将其发现告知好友德贞,德贞以一先令的价格将这部满文解剖学著作纳入他的私人图书馆。此时,德贞正任京师同文馆的生理学教习,讲解西方的解剖学和生理知识,并着手解释西方的解剖学著作《格氏解剖学》(Gray’s Anatomy)。德贞长期从事中国医学经典的研究,热衷收集中医古籍,他还曾实地考察并研究清宫太医院,曾有清宫太医拜其为师。他因同文馆教习身份而与总理衙门的官员有深入交往,他以为“拥有如此精美图谱的著作,显然未被介绍到太医院,亦未被太医院医生译成汉语”。cDudgeon, J., Report of Peking Hospital (1878–1879): 46.(出版地不详)德贞在杜赫德的《中华帝国志》中找到巴多明的信,并由此追索到与抄本相关的信息,介绍了康熙主持翻译这部解剖学著作的经过,德贞采纳了巴多明在信中解释康熙不愿印刷出版的原因。这是自巴多明发出他那封致法兰西科学院之后,在北京紫禁城外发现并明确是从宫中流落出来的第一个抄本,亦是第一次将新发现的满文解剖学抄本与巴多明信中所提的满文解剖学翻译事件联系起来的记录。

德贞的医院报告是提交给伦敦会的,属传教团内部报告,能够接触和阅读此报告的人员相当有限。当时北京和上海都有一个对中国文化感兴趣的传教士圈子,经常集聚一堂讨论各自的研究成果,但对中国医学感兴趣的人不多,多数人对中国医学持批判否定态度,唯德贞例外。他虽带着批评性眼光研究中国医学,但会对中国医学的知识作出客观评价。d关于德贞对中医学的态度,详见高晞:《德贞传——一个英国传教士与晚清医学近代化》,上海:复旦大学出版社,2009 年。德贞收藏《格体全录》一事,仅有与他有共同研究兴趣的贝勒医生关注过,贝勒在《中国植物学》中讨论满族医学时提到“我的同事和好朋友德贞医生收藏有一部巴多明所译的满文解剖学”,eBretschneider, op.cit., p. 102.德贞的收藏才广为人知。f费赖之著《在华耶稣会士列传及书目》时,提到德贞收藏便是转引《中国植物学》的记录,第513 页。

德贞的私人图书馆毁于义和团运动时期,1901 年他去世,家人离开中国回苏格兰,他的部分藏品由家人捐给格拉斯哥的伯勒尔收藏馆(Burrel Collection),现存格拉斯哥“德贞捐赠目录”中未见有此手稿。g2015 年4 月本人在格拉斯哥大学做访问学者期间,曾在格拉斯哥的伯勒尔收藏馆查阅该馆所藏“德贞捐赠目录清单”。此部由清宫廷流出的抄本最终落入谁人之手,留存在哪个国度至今无人知晓。这是流出宫外的第一个抄本。

4. 法国国家图书馆(法图版):康熙御笔版与伯希和的收藏

法国国家图书馆的馆藏编号:Mandchou 289(满文古文献编号 191),计16 册,分上下部:上部八册,299 页;下部八册,288 页,页码编号系为后人用铅笔标写,图 135 页。抄本,无框线,半页七行。页面26.5 厘米×16.3 厘米,书角包镌。该抄本分别放置在两个镶黄色锦缎所制的护书匣内,该绵匣不如自然史博物馆的精致,锦书匣上面贴有一张由满汉双文书写的题签标示书名:《西医人身骨脉图说》(Xi yi ren shen gu mo tu shuo),满文:Wargi namu oktosilame niyalmai beye giranggi sudala nirugan-i gisun),书内第一页启首第一行标有“《钦定格体全录书》(满文)”。

锦匣内衬贴有两张馆藏法文注释。第一张是用打字机打印的稿子,具体文字如下:

Mandchou 191(1-8),Acq.21072.满文版的巴士林和迪奥尼斯解剖学作品,巴多明神父著,1723 年。北京传教团提供。

考狄《中国书目》补充本,第3672 – 3673标示:法国自然史博物馆收藏巴多明手手稿。

本人(A. Maisonneuve)阅读并认真人比照了两部手稿,认为本馆的稿本及其增补的内容,早于自然史博物馆,而且本馆的图谱具有更高的艺术价值。

第二张为打印机输出的便签,文字如下所示:

《格体全录》,满文解剖学,满州(洲)。1959 年,国家图书馆获得此书,来源不明。经比较该文本与图谱比自然史博物馆版和(丹麦)哥本哈根版要优质得多。

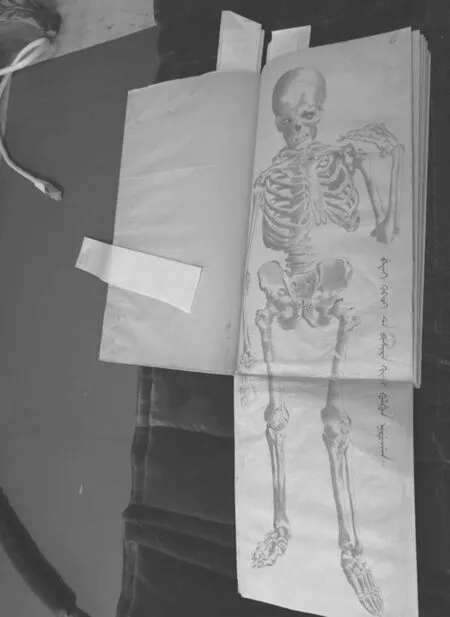

若将法图版与法自版仔细对比,两书的纸张有非常明显的不同。法图版纸张比较坚固,尤其是图谱,都加了一个硬内衬,明显比法自版要结实。就内容而言,法图版内容比法自版少了81篇,但其中有15 篇是法自版没有的内容,法自版五至七册是疾病与治疗的内容,法图版全部缺失,康熙与巴多明间的《询问之答疑》第八册阙如。法图版有几幅图是法自版所没有的。第十卷有一幅人体骨骼全身图,长度是书页的两倍需要折叠后,方能放入匣中。该图绘制精美,骨骼画像保持了文艺复兴时期解剖学绘画的特征,拟人化方法栩栩如生地展现人体骨骼的形态,与传统中国绘画中表示鬼神或恶魔的骷髅图截然不同,见图4。

图4 法国国家图书馆所藏《西医人身骨脉图说》

这似乎是一部不完整的稿本,却有着令人极为惊喜的精彩内容,法图版手稿内有康熙皇帝的朱笔批注和修改的字迹,并有编译者自称“奴才”的具奏贴签,还有多处编译者自己修改涂抹错字的痕迹,整套书中修订的地方总计达144 处。完全证实了巴多明在信中所言:

皇帝希望对整部著作有个概念,随之又希望我把它分成几个部分或者是说几篇课程;也就是说,每当我誊清十页左右译稿,就要送他御览。必要时他亲自修改词语,润色文笔,但对理论不做更动。他常做这件事,直至整个工作结束。a《耶稣会传教士巴多明神父致法兰西科学院诸位先生的信》,第287 页。《康熙皇帝》,第40 — 41 页。

康熙的批注大多是个别字词的修改,比如“脑”的原译文为“全都下凹”,朱笔改为“凹陷的”;在《论脊柱》一节前粘贴了一张译者奏表,按现译者顾松洁的翻译,其满文意为“西洋书中称锐角、钝角。奴才等不得与此相宜之词,是以循此而书。请皇上指教。”在此,“锐角”“钝角”为满文音译,康熙则在左侧以朱笔书做意译,即šolonggohošo, mufuyenhošo,正文相应处俱贴签改做意译b《西医人身骨脉图说》,第9 册,第1 页,法国国家图书馆藏本。满文译者为顾松洁。,见图5。

图5 法国国家图书馆所藏《西医人身骨脉图说》康熙修改御笔

显然,这部康熙亲笔修订的稿本,应该是巴多明信中提到的康熙留在宫中的三部手稿之一,巴多明不可能将此送回法国。问题是,当初此部稿本是如何出宫?被何人收藏,重新命名,再辗转来到法国的?法国国家图书馆目录记载此书购自书商,cJ. M. Puyraimond, Catalogue du fonds manchou, Paris, 1979, #289.而魏汉茂以为此书原本属于另一位法国汉学家伯希和。dWalravens, op.cit., p. 373.

伯希和一生精通诸多东方语言与古文字,如汉语、波斯语、藏语、蒙古文、土耳其语和吐火罗语,伯希和的学术简历中未曾提及他懂满文,但因满文与蒙古文属于同一语系,且满文是由蒙古文发展而来,一般懂蒙古文的学者,都略通满文。只是在伯希和浩瀚的专著与论文中,很少涉及与满文相关的内容。伯希和在论文提到自己拥有一套《西医人身骨脉图说》,两套16 册,aP. Pelliot, “Melanges Monsieur E. von ZACH Livres Recus,” T’oung Pao, Vol. 26 (1929): 404.他认为这是法国传教士巴多明所译的满文解剖学书,但未提及该书内正文第一页有《钦定格体全录》的标题。就目前世界各地所收藏的版本和文献记录比较考察,仅伯希和的藏本与法图版在名称和册数完全相同。

那么,伯希和此藏本从何而来?有一个细节值得记录,1900 年前后,伯希和受法国远东学院(École française d’Extrême-Orient,简称EFEO)委托,由法属印度支那河内来北京,为该学院图书馆收集中文书籍。义和团在北京攻袭外国公使馆时,伯希和与德贞一同困于东交民巷的外国公使馆内。1901 年伯希和返回河内后,成为法国远东学院汉学教授。b1898 年,为了研究西贡市一带的风土文化,当时的法属印度支那总督杜梅(Joseph Athanase Paul Doumer,1857 — 1932)下令创立“法国印度支那古迹调查会”(Mission archéologique d’Indo-Chine,又译作“法国印度支那考古学调查会”),1900 年该会更名为法国远东学院,1901 年开始出版《法国远东学院学刊》(Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient)。1902 年学院总部迁往河内,20 世纪50 年代迁至巴黎。同年,伯希和第二次到中国考察,为远东学院带回大批汉、蒙和藏文书籍。1901 年,德贞在北京去世,他的藏本下落不明。德贞的藏书被家人带回欧洲后送到旧书市场被伯希和购得,还是1901 年后伯希和第二次来华,在北京获得此抄本?法图版与德贞版相近之处在于,同是皇家版,同为两套各八册,都有精致图谱,放置在黄锦缎护书匣内。法图的藏本是否就是德贞那部查无踪影的藏本,有待进一步考证。此为在宫外发现的第二个抄本。

5.黑田源次的抄本与东洋文库的收藏

按1964 年出版的《东洋文库满蒙书目》记载,该馆收藏有两部《格体全录》:一部为二函八册,半叶五行;另一部为三函二册,半叶七行,其有备注“——第1 册封面有后世用中文手书题名“钦定阁仪全录书”。cNicholas Poppe, Leon Hurvitz, Hidehiro Okada, Catalogue of the Manchu-Mongol Section of the Toyo Bunko. Washington. D. C:The Toyo B bunko & University of Washington Press, 1964, pp. 283–284.笔者2018 年在东洋文库查看时,该文库目录有四部《格体全录》。

1) MA2-16-1《钦定格体全录》复制本七册一帙;

2) MA2-16-2《钦定格体全录》复制青烧六册三帙(上中下);

3) MA2-16-2《钦定格体全录》壬/黑纸烧 六册二帙;

4) MA2-16-3《格体全录》图写真版(杏雨书屋版)二册。

经笔者仔细查看,实际情况是东洋文库仅藏有一部原著,编号MA2-16-1,该库拥有版权,可复制。但他们呈现给读者看的只能是复印件,所以不知该版本有无封套,无法辨别是否有修改痕迹。该版无图,编目与法国家图书馆相同。该版本于1934 年收入东洋文库,据上原久记录,该书是在清亡之后,有人从一位满人抄写官处收购而来,a上源次:《满洲文〈钦定格体全录书〉》,《科学医学资料研究》1983 年第107 号,109 号。该版应是民间抄本。从抄写书法考察,与巴多明的《格体全录》的书法相去甚远,他当年自豪地表示《格体全录》是按皇家书法标准抄写的。

编号MA2-16-2,为黑田源次的收藏复制本,有图,文库没有版权,不可对外复印。黑田源次是日本医学史教授,曾在中国沈阳满洲医科大学任教,他热衷收集、研究中医古籍,他的藏书是南满医大的一个重要宝库。1931 年黑田源次编著出版《中国医学书目》中未收入《格体全录》。此外,他还编写了《辽代陶瓷》和《满族史观》。1939 年,黑田源次在论文中记道:

前年,在北京长期从事东方文化事业的桥川时雄告知用满洲语写就的西洋解剖书正在出卖的消息。我的脑海中立刻浮现出丹麦本,拜托桥川一定要购得此书。最后幸运地购得此书。b黑田源次:《钦定各体全录》,《日本医史学杂志》1943 年第1318 卷,第283 页。

桥川时雄(1894 — 1982),字子雍,号醉轩,出生于日本著名汉学世家。这位日本人并非是单纯从事文化生意。1918 年,桥川时雄来华后,在北京大学听过胡适、李大钊的课,与蔡元培、陈独秀和陈寅恪等人都是故交。日本侵华时期,他进入日本在华设立的东方文化事业总委员会工作,并负责创建了上海自然科学研究所。名义上,东方文化事业总委员会是从事文化科学活动,实际上是为日本人收集中国文物书画和古籍,《格体全录》便是该机构收集的文物之一,因而桥川时雄亦被认为是文化间谍。桥川时雄曾主编《中国文化界人物总鉴》,主持编纂《续修四库全书提要》。桥川时雄获得此抄本后,请北京满文学者奉宽(1876 — 1943)将其中的目录译为汉语,并题写了标题“钦定阁儀全录书”,转给黑田源次。

奉宽,清末民初蒙古族文人,字仲严,号远鹤,汉名鲍汴。奉宽精通满文、西番字、蒙古文和梵文。宣统时期,曾在海军部门任职,1930 年受聘于国立北京大学国文系,教授蒙文课,c《注册部公告》,《北大日报》1930 年第2496 期,第 1 页。后被燕京大学聘为讲师,教授满文、蒙古文。他曾在故宫委员会工作,是国立北平研究刊物《北平》的主要撰稿人,介绍北平的历史渊源,他在《燕京学报》著有《燕京故城考》d奉宽:《燕京故城考》,《燕京学报》1929 年第5 期,第 144 — 166 页。,著有《清理红本记四卷》。e《清理红本记四卷》(何昌济编:《余园丛刻》,第3 种,民国二十六年,上海图书馆藏本)是一部明清档案材料的摘录笔记。书中所记均为原清朝内阁库存图书的朱批本,内容非常广泛,不仅抄录了一些鲜见的红本材料,且对某些事情记述颇详,完全可以补正史之不足。关于桥川与奉宽的关系,有一个特别的故事。奉宽青年时喜游夜市,他在地安门收集了大量民间灯画。1910 年经人介绍,他买下北京著名画家徐白斋所绘的《昆弋杂剧》灯画104幅,此事被桥川时雄获知,强行从奉宽手中换取52 幅灯画。所谓“换取”就是让奉宽在其收藏的《货郞图》上书写题跋,并以借赏为名,从奉宽处强行收去一半《昆弋杂剧》灯画,奉宽无力反抗,只能在灯画加盖自己收藏签和印盖。f李俊玲:《北京非物质文化遗产丛书北京宫灯》,北京:北京美术摄影出版社,2015 年,第149 — 150 页。《格体全录》的书名亦是桥川时雄请奉宽题写,奉宽在书写时,根据译音将“格”写成“阁”,而“儀”(仪)应当是“体”之错笔。因而该藏本是否亦是奉宽在市场获得,被桥川时雄强行收购?而奉宽的错笔是否是故意为之,不得而知。1934 年前后,奉宽曾入职东方文化事业总委员会,为桥川时雄主持的《续修四库全书提要》编写满蒙文献的提要。他将《钦定格体全录》收入其中,注明该书为“海内孤本,良可贵也。”g中国科学院图书馆整理:《续修四库全书提要(稿本)》第 5 册,济南:齐鲁书社,1996 年,第640 页。

黑田源次的抄本上部四册、下部两册,计六册,31.5 厘米×24 厘米。他认为该版本“文字的书体是康熙时代的满洲旧语。从巴多明的书信推断,此书应该是巴多明所谓的第二本(内阁本)或者第三本(热河本)”,但他表示不能完全确定。a黑田源次:《钦定各体全录》,《日本医史学杂志》1943 年第1318 卷,第275 — 284 页。黑田源次的藏本在“二战”期间失踪,东洋文库仅有其复制本。

编号MA2-16-2 中还有一部是《格体全录》的三册图谱,即杏雨书屋版的图谱照相版。编号MA2-16-3,是杏雨书屋藏本的复制版,有图。这两部复印件,东洋文库没有版权,不可对外复印。

这是第三、四部抄本,但黑田藏抄本已佚。

6.杏雨书屋藏版

日本杏雨书屋收藏有一套残缺的《格体全录》。杏雨书屋属于日本武田药品工业株式会社,1781 年由武田长兵卫在大阪创立,原名“近江屋”,即现在的武田药品。1923 年9 月东京大地震,许多珍贵书籍毁于这场灾难。社会各界为防止中国本草医书散失,为了保护古籍,为学者和社会做些有意义的事,第五代武田长兵卫以私人费用收购了早川佐七氏、藤浪刚一氏的藏书,创建杏雨书屋。

杏雨书屋藏本有上部四卷、下部二卷,共计500 多页,页面24.5 厘米×16 厘米,页七行。缺失较多,图谱亦有或缺,被称为残卷。b《研究笔记——〈格体全录〉残卷》,第13 — 18 页。该版与法自版有所不同,从抄写的书法、收录的图谱考察,其更接近于法图版,其中有一张与法国图版相同的全体骨骼图(图4)。另有两张药用植物图可见于黑田源次版,一张哈维血液循环的手臂图,同见于丹麦哥本哈根皇家图书馆藏本。这三张图均未见于法自版。

杏雨书屋是私人财团的产物,《格体全录》属于家族私产,读者必须申请,由董事会批准之后方可借阅正本,本人已获得阅读许可,却因疫情无法前去查,最终不清楚这是怎样的一个抄本,它是如何流入武田家族。

此为第五个抄本。

7.中央民族大学晒蓝本

魏汉茂和渡边纯成根据1991 年出版的《全国满文图书资料联合目录》,认为中央民族大学图书馆藏有世界上另一个版本:《割体全录》c黄润华、屈六生:《全国满文图书资料联合目录》,北京:书目文献出版社, 1991 年,编号0993。。海内外学者均以此为据为信。

民大图书馆已将此版本书制成PDF 文档上传网络,使我们能一睹其庐山真面目。首先,该版本并非原稿手稿版或抄本,而是一部晒蓝本(blueprint)。所谓蓝晒法,就是一种以化学方法对图书和照片进行翻制,其精度较差,成本低于照片冲印,是晚清民国时期常用的复制照片和书籍的复制法。其次,在书下册上有题签“钦定阁儀全录书”,分上下两部,600 余页,部分图谱上标有传统中文数字“甲乙丙丁”等。最后,该版本的目录、结构、图谱和书法与黑田源次版均一致。由此可以判断这是一部由奉宽题写书名的黑田源次的复制本,它不是从宫中流出的抄本或刻本,显然不能将其称为一部独立的抄本。

1991 年国家图书馆编目,将该抄本的满文译名定为:《割体全录》。

8.蒙古文译本

1918 年,蒙古国会议员昭特巴扎巴在北京琉璃厂书店购得一部《割体全录》,他请人苏您巴雅和乌力吉章嘎二人一起花费10 年时间,将其译成蒙古文,计四册,页面15.5 厘米×25.8 厘米,全书解剖图形由特睦格图重绘,基本是现代医学图形,与原著图谱没有丝毫关联,计有19 幅人体解剖图、两幅植物药图和一幅昭特巴扎巴人物照。因该译本未详分章节,内蒙古医学院的赵百岁等人研究认为,该书可分为绪论和各论,内容包括人体结构和疾病治疗两部分。d赵百岁、宝音图、杨阿民:《最早被译成蒙古文的西医学著作〈格体全录〉》,《中国民族民间医药杂志》1996 年总18 期,第36 — 39 页。由目录对比研究可见,昭特巴扎巴的原稿为法自版第一册前三章、第五册至第七册,这个结构与法图版、东洋文库、杏雨书屋略有不同。蒙古学者的译文中已加入现代医学知识,并不是完全按《格体全录》翻译,尤其选用的图谱有些与现代人体解剖图相似。昭特巴扎巴在序文中强调,翻译出版此书的目的不是贬低和歧视传统医学,而是借鉴先进医学思想和成就,丰富、充实及完善传统医学,为人类健康服务。a昭特巴扎巴译,巴拉敦敖斯尔校订:《各体全录·序》,赤峰:内蒙古科学技术出版社,1986 年。该译本中出现少数汉文病名、药物和骨学术语如疮结痂、中风、玫瑰露、龙涎香、毕拔、黄嵩、桂皮水、豆蒄、筛罗骨,还有音译名如提洋巴尔、德哩亚噶露等,甚至有一句用汉语写出“香椽的浮面一层皮”。

1929 年,该译本由北平蒙文书社出版,印制500 册,发送到北平、察哈尔及锡林郭勒各旗。1986 年9 月,经巴拉敦敖斯尔校订,汉文名为《各体全录》,由内蒙古科学技术出版社再版,发行 1000 册,定价平装1 元,精装 2 元5角。然而,在1999 年《中国蒙古文古籍总目》著录的名称为《割体全录》(jarliγ-iyare toγtaγaγsan γadaγadu ulus-ača ulamjilaγsan ge ti čiuwan lü bičig),中国国家图书馆、内蒙古自治区图书馆、辽宁省图书馆、青海省图书馆、内蒙古大学图书馆、内蒙古师范大学图书馆、中国社会科学院民族所图书馆、内蒙古社会科学院图书中心等处都有购买。b《中国蒙古文古籍总目》编委会:《中国蒙古文古籍总目》,北京:北京图书馆出版社出版,1999 年,第1628 — 1629 页。2018 年,阜新蒙药研究所与内蒙古民族大学按1929 年版底本,同比例影印出版,汉文题名更名为《格体全录》,收入中国蒙医药古籍影印珍本系列中。c中国蒙医药古籍影珍本:《格体全录》,沈阳:辽宁民族出版社,2018 年。

昭特巴扎巴所收购的满文版本,应为宫外发现的第六个抄本,最终下落不明。

此外,本人从内蒙古医科大学博物馆还获得另一部蒙文译本,该书是由 1986 年旅居美国的绰尔济喇嘛赠送给蒙古国著名的文献学者家仁钦博士。仁钦在序中介绍绰尔吉喇嘛曾游历印度、美国、蒙古国、苏联和欧洲诸国,收集和收藏蒙古方面的书籍万余种。1987 年绰尔吉喇嘛将此部译书寄给蒙古国图书馆再版。20 世纪20 年代,蒙古国图书馆的扎木苏荣先生在寻访、搜集蒙文旧文献时,曾获得一部《格体全录》抄本,并收入《蒙古国珍稀古籍丛书》第17 卷,影印,少量出版。1987 年,绰尔吉喇嘛将其收藏的蒙文版寄给蒙古国图书馆,2000 年由蒙古人民共和国乌兰巴托出版。绰尔吉喇嘛的藏本为木刻本,为保存其原貌没有更改其文字笔画等按原样抄录,插图亦照原样临摹下来进行了印刷。d仁钦:《钦定形体全集·序》,蒙古国乌兰巴托出版,2000 年。

该译本的蒙文名为《钦定形体全集》(degere-eče toγtaγaγsan dürsü-yin tus büri-yi büridkegsen bičig),该名称与满文版不同,没有使用汉译音,而是用蒙古文名称。仁钦博士解释取“全集”之意就是为了与“全录”相区别。《全集》与上述蒙古文版是两个完全不同的版本。《全集》为两卷:上卷四册,讲解(解释)人体解剖学;下卷两册,讲解(解释)各科医学知识。其结构与法图版基本相同,只有极少的几页前后秩序不同,蒙古文版多了法图版缺乏的最后一章,在最后一章中还有杏雨书屋版所独有的药用植物图,共计有 135幅图。仁钦认为《全集》完成于 18 世纪,是一部由拉丁文直接翻译而来的译本,书中的药名尽可能对译为蒙、藏药名,为蒙医的利用创造了极佳的条件。按巴多明信中记录,当时康熙还安排两位医生和20 余名司书和校对协助他工作。清宫廷中一直有蒙古太医,是否在抄写校对满文版的同时另译一本蒙文版?2015 年,内蒙古大学历史学系教授周太平曾在一位蒙古先哲家中发现一部四册的蒙文版《钦定格体全集》,据他研究认为此为清刻本,“该刻本的内容远多于民国译本,篇幅几乎多一倍,近 20 万字。由用语方面也可以推知,该文献是用清代蒙古新书面写成。”e周太平:《别本〈格体全录〉蒙古文原文目录及其汉译》,《东亚历史文化研究所论文集》创刊号,2018 年,第92 — 98 页。由此可以肯定巴多明在翻译成满文后,确另有蒙古太医将此书译成了蒙古文,但究竟是直接由拉丁文翻译,还是由满文转译,尚待进一步研究。

2000 年,《钦定形体全集》再版前,蒙古学者与内蒙古医科大学老师合作,对原译本中比较难懂的译名,如译为汉文的药名和按拉丁文拼音音译的术语,做了适当的注释,并制作了蒙汉译名的现代名词索引附于其后,以便读者能深入了解书中出现的名词术语以及统一译名。a《钦定形体全集》蒙古文版由内蒙古医科大学博物馆的爱伦(Alun)教授提供,该书前言由复旦大学历史地理所达力扎布教授翻译,特此致谢。2000 年再版时,序言使用了与《中国蒙古文古籍总目》中相同的名称——《割体全录》。

五、丹麦哥本哈根皇家图书馆的《周身血脉图五脏六腑形》与《康熙朱批脏腑图考释》

不通满文的伯希和之所以会提及其收藏的《西医人身骨脉图说》,是因为1928 年丹麦哥本哈根皇家图书馆出版了《满文解剖学》(Anatomie Mandchoue)。bClod-Hansen, Victor Madsen, Vilhelm Thomsen, Anatomie Mandchoue: facsimilé du manuscrit no. II du fonds oriental de la Bibliothèque Royale de Copenhague. Copenhague: Bibliothèque Royale, 1929.他在讨论此作品时,顺便提到自己的藏本。黑田撰写的论文亦是以分析丹麦版为主,兼与自己的藏本进行比较研究,他认为“丹麦本或许是康熙帝留在手头的那本”c《钦定各体全录》,第283 页。。20 世纪20年代出版丹麦版满文解剖学对学界的影响力和重要性,恐怕不能小觑。这部藏在丹麦哥本哈根皇家图书馆的译著,在中文世界普遍被认为是流传在世的另一个抄本。

丹麦版满文解剖学本子,全书共计90 页幅图谱,31.5 厘米×24 厘米。这是一部以人体图谱为主、文字为辅的图像作品,确切地说,这是一部人体解剖画的绘本。这些图是将原先45 页的纸张从中间裁开,分别装裱,按传统书画形式制成一幅幅插页,可供观赏。满文文字说明为辅的图谱册(多数附在图谱下方),封面印有中文《周身血脉图五脏六腑形》(简称《周身血脉图》)。将该图谱与法图版或法自版对比可以发现,虽然在数量上少了45 幅,但画像风格基本相仿,仅在细节上有细微的差别,证明这些图不可能是刻印的,而是一幅幅单独绘制,甚至可能是不同人绘制的。由图谱可以认定,《周身血脉图》属于《格体全录》的一个部分。

从上述各大版本的考订可知,除了法国的两部藏本和日本杏雨书屋的藏本,流落在俄罗斯和其他地方版本都没图谱,因而这部绘本或是某部抄本的配图,还未来得及与文字抄本结合,完成最后的装订;或是单独成册,供人欣赏。将人体图谱制作成单独绘本的做法,在19 世纪出版的诸多解剖学译著中颇为常见。d1885 年同文馆出版的《全体通考》就是将文字与图谱分别装订成册,全书共计16 册,最后两册是图谱。

《周身血脉图》第一幅图上镌印了一枚“宣武门内耕因堂白宵药室记”的印章,见图6,该章印还出现在最后一帜图纸上。这应是一部私人藏书,黑田源次认为“丹麦本或许是康熙帝留在手头的那本”e《钦定各体全录》,第283 页。。它是如何流出宫中的,待考。

图6 《周身血脉图五脏六腑形》内的印章

资料来源:摄于丹麦哥本哈根皇家图书馆。第一图上的红印章文字为“宣武门内耕因堂白宵药室记”。

1901 年,此部白家药铺收藏的人体解剖学绘本现身北京地摊市场,a鲍鉴清先生猜想,该藏本是八国联军从宫中劫出,抛入市场拍卖的,后文中因考虑到有“白家”印款,因而认为此稿为抄本,而原稿散落民间后为白家所得,后抄本流入市场。《周身血脉图》,第89 — 90 页。被丹麦驻华大使馆的工作人员祁罗弗(M. P. Kierulf,1838 — 1909) 购得。祁罗弗同时是位古董收藏家兼商人。1874 年,他在北京东交民巷开设一家百货公司——祁罗弗洋行(P. A. Kierulff & Co.),这是北京第一家西方贸易公司,以专售舶来品闻名于京城,除在京外国人外,也颇受中国权贵的追捧。根据盛昱的奏折和翁同龢的日记记载,安装在慈禧太后的寝室仪銮殿的电灯,是京城亮起的第一盏电灯。这套发电设备就是从祁罗弗洋行购买的。祁罗弗回国时将此抄本带回丹麦,束之展柜,作为来自东方的古玩供朋友观赏。祁罗弗在北欧收藏界极负盛名,2016 年,佳士得拍卖行还拍卖了他收藏的一尊明青粙描金观音坐像。

祁罗弗有一位医学史朋友——丹麦哥本哈根大学教授韩森(Abraham Clod-Hansen,1857— 1925),他在祁罗弗家中发现了这部解剖学绘本后,建议他捐献出来。1905 年,韩森将祁罗弗收藏的《周身血脉图》绘本作为开幕献礼,送给哥本哈根皇家图书馆东方手稿部。当时,欧洲医学界以为巴多明选用的原著仅是法国解剖学家皮埃尔·迪奥尼斯(Pierre Dionis,1643 — 1718)所著的《解剖学:血液循环及其新发现》(L’Anatomie de l’Homme, suivant la circulation du Sang, & les dernières Découvertes,Démontrée au Jardin-royal,1690)。韩森研究发现,这个绘本中的人体解剖图大多来自17 世纪丹麦医生、解剖学家、前庭大腺的发现者巴士林(Thomas Bartholin,1616 — 1680,即巴托林)的解剖学著作《解剖学》(Anatome Quartum Renovata)。此著于1677年在德国纽伦堡出版。1906 年3 月29 日,韩森在哥本哈根生物学会会上宣读他的发现,文章发表在《斯堪的纳维亚生理学杂志》(Archiv für Skandinavisches Physiology)。bA. Clod-Hansen, “Die manschuische Uebersetzung von Bartholin’s Anatomie Lichtbildern,” Archiv für Skandinavisches Physiology, T.18 (1906): 321–322.他认为巴多明译本文稿来自迪奥尼斯,而图谱则源自巴士林的著作。

这部带有满文说明的绘本随即引起丹麦语言学家、哥本哈根大学的威廉·汤姆逊教授(Vilhelm Thomsen,1842 — 1927)的关注。汤姆逊是19 世纪末叶西方历史比较语言学的卓越代表人物之一,青年语法学派的杰出代表。当时他领导哥本哈根大学语言学系的主要研究是展开对未来语言的收集和描述工作,他们研究收集高加索、芬兰-乌戈尔语、突厥-塔塔尔、通古斯-满洲语和古亚细亚语。c中国学者对汤姆逊并不陌生,他的语言学作品曾被译成中文,威廉·汤姆逊著,黃振华翻译:《十九世纪末以前的语言学史》,北京:科学出版社出版,1963 年。从1905 年起,韩森和汤姆逊以及另外一位丹麦学者和一位荷兰学者共同合作,以白晋的《康熙皇帝》、巴多明致法兰西科学院的信,以及哥廷根大学约翰·海因里希·伯莱特(Johann Heinrich Plath,1802 — 1874)《满族》一书为线索,dJ. Heinrich Plath, Die Völker der Manschurey. Göttingen: Zwei Bände, 1830/1831.对该绘本进行研究。伯莱特是德国著名的汉学家,研究孔子和儒学以及清早期历史。eJohann Heinrich Plath, Gesetzund Recht im alten China nach Chinesischen Quellen. München: Verlag der K. Akademie, 1865;Confucius und seine Schüler Leben und Lehren(《孔子及其弟子生平》) . München: Verlag der K. Akademie, 1867.1830年前后出版的巨著《满族》,对中国北方各民族的历史进行了详细叙述,尤其是他从语言学角度对“满族”所作的定义,为西方汉学界的满语和满族学研究奠定了基础。fMark C. Elliot, “The Limits of Tartary: Manchuria in Imperial and National Geographies,” Journal of Asia Studies, Vol. 59, No. 3(Aug. 2000): 632.韩森和汤姆逊将这部人体绘本中的满文说明译成法文,并就书中所用图谱的出处与1677 年的丹麦版《解剖学》和1690 年的法文版《解剖学》进行对比研究。1928年这部满法文对照的解剖图谱书由丹麦哥本哈根皇家图书馆出版,命名为《满文解剖学》,译者为汤姆森、韩森、孟德森(Victor C. Madsen,1873 — 1941)。a孟德森(Victor C. Madsen,1873 — 1941),丹麦皇家图书馆馆员。

1928 年,《满文解剖学》在哥本哈根出版后,世界上超过50 家图书馆都购买了这部印刷版的《满文解剖学》,现在的北京协和医学院图书馆、北京医学院和中国国家图书馆都藏有此书。在欧洲汉学界和语言学界引起不小的反响,他们认为这是康熙满文解剖学译本的第一次发现,1929 年,伯希和便对此作了比较说明,但未对此进行研究。20 世纪 30 年代,欧洲汉学家和语言学家热衷研究阿尔泰语系,他们对《满文解剖学》的关注并收藏,更多地围绕着语言学展开相关研究,而不是出于对该文本内容的兴趣。而这一研究趋向对国内学者有一定的影响,于道泉就在此学术环境下,编出了第一部《满文书籍联合目录》。b于道泉:《满文书籍联合目录·序》,北平:国立北平图书馆及故宫博物院图书馆合印,1933 年。

1936 年,在丹麦国立大学生理学及生物学研究院学习的中国解剖学家鲍鉴清,c艾曼森丹麦哥本哈根大学运动理论实验室(University of Copenhagen, Laboratory of the Theory of Gymnastics),他是北欧最著名的肌肉疲劳研究的学家。从生理系教授艾曼森(Erling Asmussen,1907 — 1991)手中获赠一本《满文解剖学》。按丹麦学者的研究方法,鲍鉴清借出法文版和丹麦版的《解剖学》进行对比研究。然而他不能确定此书与法国国家图书馆所藏之《格体全录》之间的关系,便以《周身血脉图》之名介绍给中国。1964 年,他在《解剖学通讯》发表《周身血脉图》一文,依然对二书之间的关系存有疑议。d《周身血脉图》,第89 页。1940 年北京协和医学院中文教授、医学史学者李涛在《医学史纲》中,简述了巴多明为康熙翻译解剖学书籍,最终未获准印刷出版的历史事件。书中转引了《满文解剖学》中的图谱,称之为“用满洲人翻译之解剖图”。e李涛:《医学史纲》,上海:中华医学会委员会,1940 年,第281 — 282 页。

1981 年,美国加州大学桑德史博士和中国台湾学者李瑞爽对这部绘本进行研究,将满文说明译成英文和中文,并追索这些图谱的原始出处以及图谱流传的经过,对韩森和汤姆逊的研究提出批评,fJohn B. de C. M. Saunders and Francis R. Lee, The Manchu Anatomy, and Its Historical Origin. Taipei: LI Ming Cultural Enterprise Co. 1981, pp. 1–5.并请黄杰题写中文书名为《康熙朱批脏腑图考释》。该书一度为中国学者广为引用,以为丹麦的绘本是《格体全录》另一部抄本,甚至还有另一个中文名称《康熙朱批脏腑图考释》。

丹麦哥本哈根皇家图书馆所收为一部附有简单说明的图册,不能称为抄本,而是《格体全录》附属品,或称为《格体全录》绘本。

六、创建《格体全录》研究的中文学术空间

综合上述考据研究,基本可以明确《格体全录》的版本信息如下。

1.目前存世的抄本有七部:法国两部、俄罗斯三部、日本两部。另外有一册康熙《询问之答疑》藏俄罗斯,一册绘本及说明藏于丹麦。没有一个抄本是完全相同的。

2.完整版(全书、附别集和图谱)仅一部,存于法国自然史博物馆图书馆。

3.按法国国家图书馆馆藏信息显示,法图版要早于法自版,法自版为最后定稿。顾松洁从满文新旧术语变迁的角度研究,证实了这一说法。

4.法图版、俄罗斯藏本有康熙朱笔修改之处。俄罗斯的藏本还有西文数字和目录。

5.俄罗斯的三部抄本和一册《询问之答疑》,其中一部可能是在康熙、雍正年间由北京耶稣会赠送给俄罗斯传道团,另外两部有可能是俄罗斯传道团的教科书,最迟在19 世纪40 年代就已存在。

6.从清宫流入民间的抄本,肯定早于庚子年,与义和团运动无关。至少有四部抄本和一册绘本在民间流传,抄本曾为德贞、伯希和、黑田源次和昭特巴扎巴所收藏,均下落不明。这些抄本反复多次在市场上流转。德贞藏本从宫廷流出,伯希和所藏的抄本可能是德贞的藏本。黑田源次和昭特巴扎巴的版本是民间抄本。

7.东洋文库和杏雨书屋所藏均为民间抄本,从何而来不明,流传无序。

8.从目前记录看,东洋文库与俄罗斯所藏都是无图版,丹麦哥本哈根皇家图书馆所藏之绘本可能是其中一部抄本的配图,究竟属于哪个抄本有待考核。

9.中央民族大学所藏是黑田源次抄本的晒蓝本,非抄本。

10.蒙古文版有两个译本:一部由满文转译的现代蒙文作品,另一部由拉丁文直译,完成于 18世纪,且比第一部翔实完整。

对于《格体全录》版本的考证,并不只是为了论证究竟有多少抄本存世,而是通过梳理不同版本的发现,在不同人群和不同国别中的持续流转,不同版本的译文和译名,分析传播者的初衷、接受者的意愿和决策力、收藏者的动机、近人研究的旨趣和纷争,在长达300 年来回往返地跨越东西海洋、中俄边境和东亚海域,逐渐展开的知识生产过程。在追索《格体全录》全球流转的轨迹时,我们不得不承认,自 19 世纪第一部抄本流出宫外,《格体全录》研究的主力一直由海外学者担当,研究领域涉及版本、语言、内容和思想史等方面,学术语言有英语、法语、德语、丹麦语、日本语、蒙古语和韩语,构成了一套新的话语体系来解释重构这个知识产品,而其中汉语的成果微乎其微。随着中文译本的出现,这一令人遗憾的局面有望改观,创建《格体全录》研究的中文学术空间指日可待。