论邓石如印谱的编纂与研究

2022-11-27□陈硕

□ 陈 硕

一、邓石如的篆刻实践

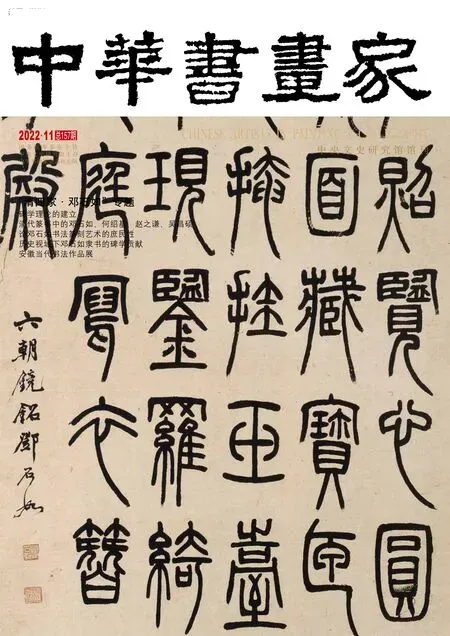

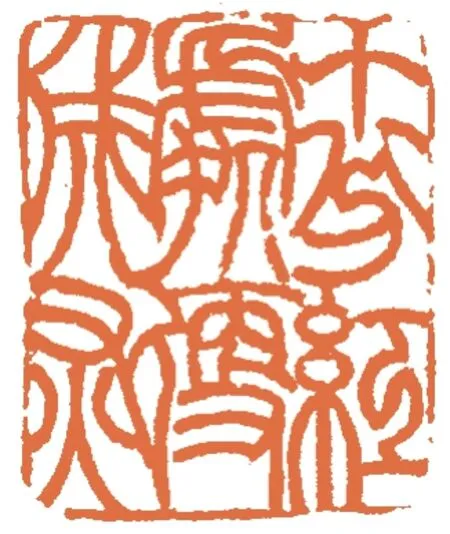

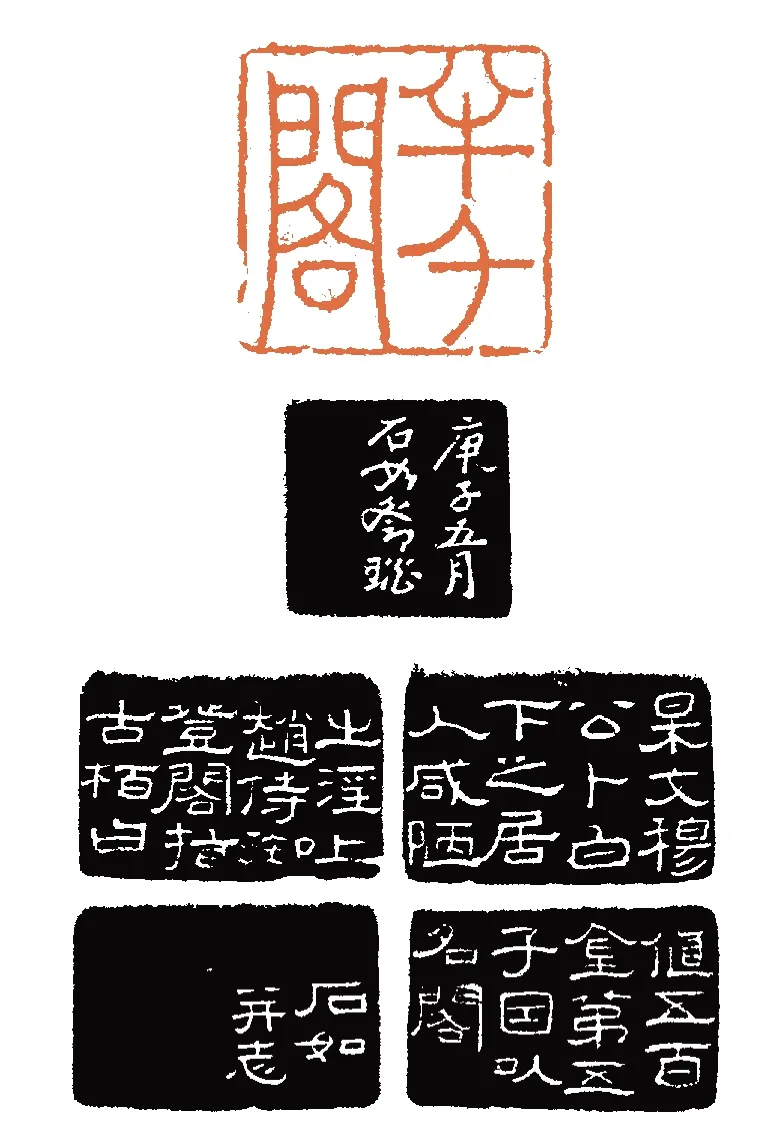

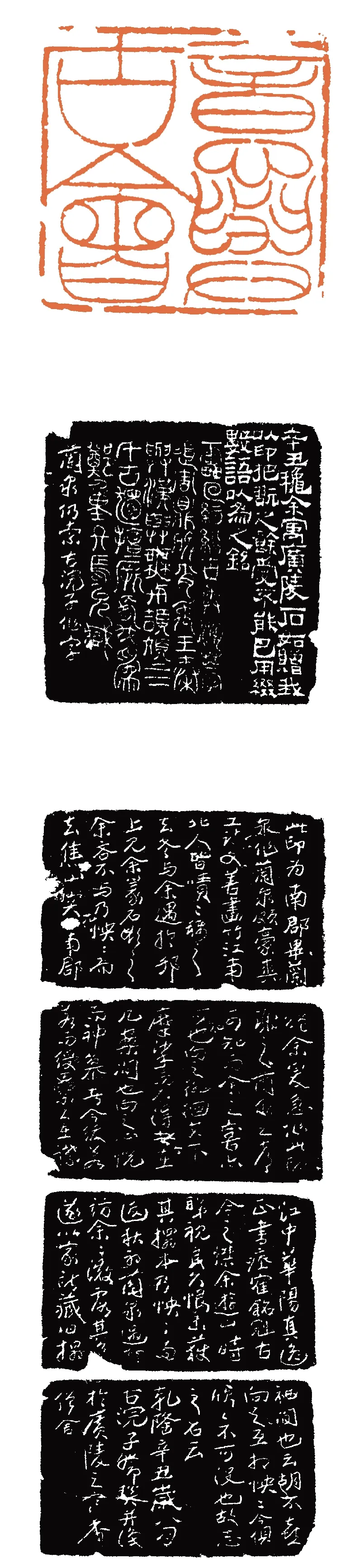

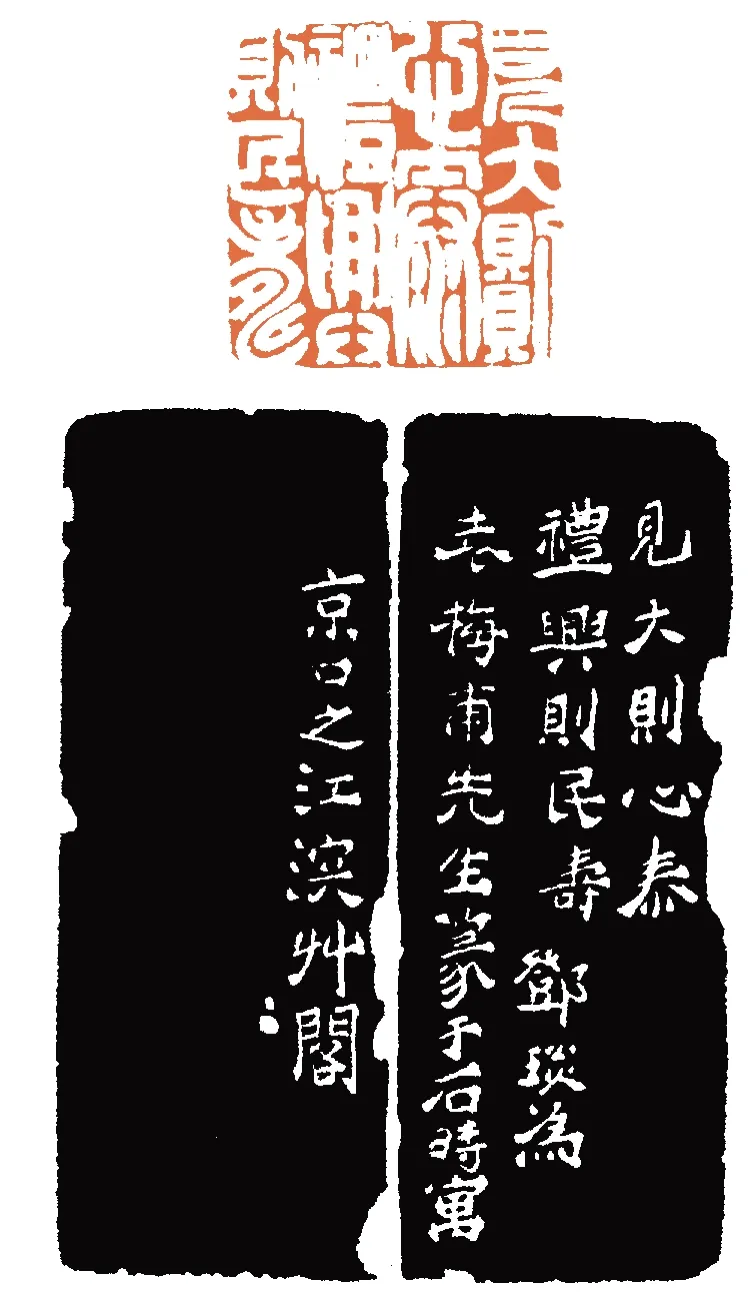

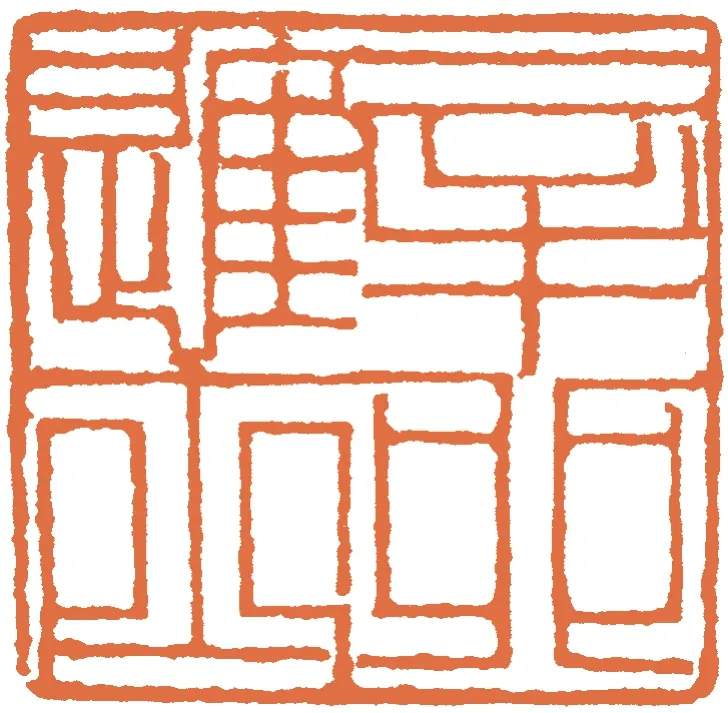

今见各式邓石如印谱的收录规模大抵在200方左右,其中只有一小部分(约30方)有原石存世。毋庸讳言,在今人的判断中,邓石如在书法方面的用力是要远逾于其篆刻的。故而,许多学者在讨论邓石如的篆刻艺术时,除了提及其代表作如朱文长方形印“江流有声断岸千尺”(图1)等及魏锡曾(1832-1882)于同治三年(1864)所作《吴让之印谱跋》中的名言“书从印入,印从书出”①之外,似再难觅得多少可敷于用的实质性讨论。

图1 [清]邓石如 江流有声断岸千尺(附边款)

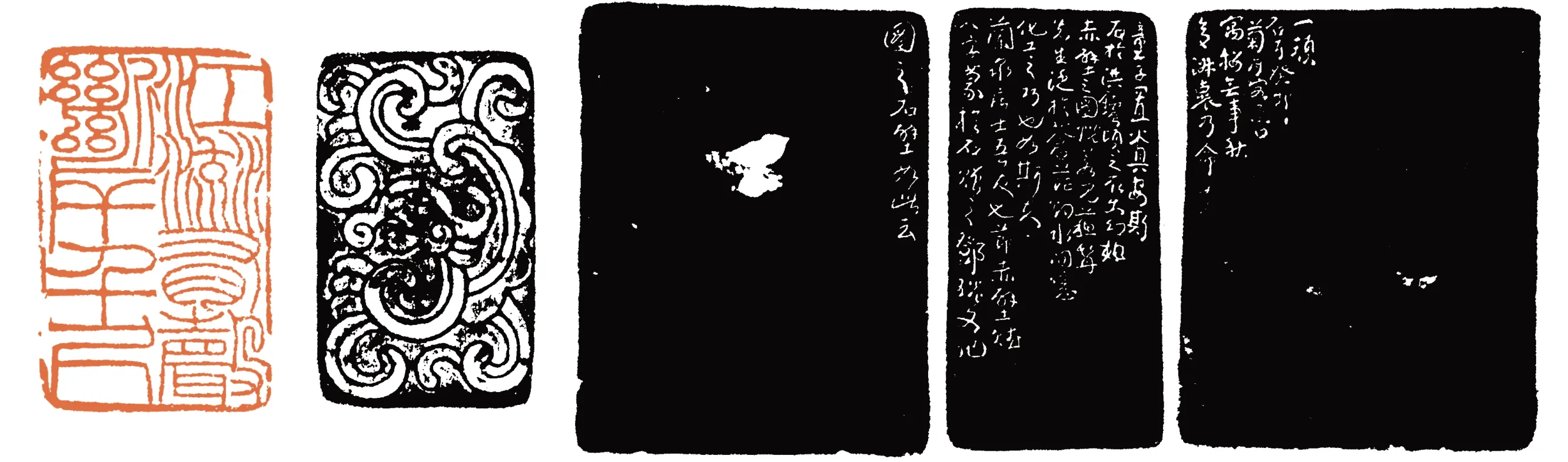

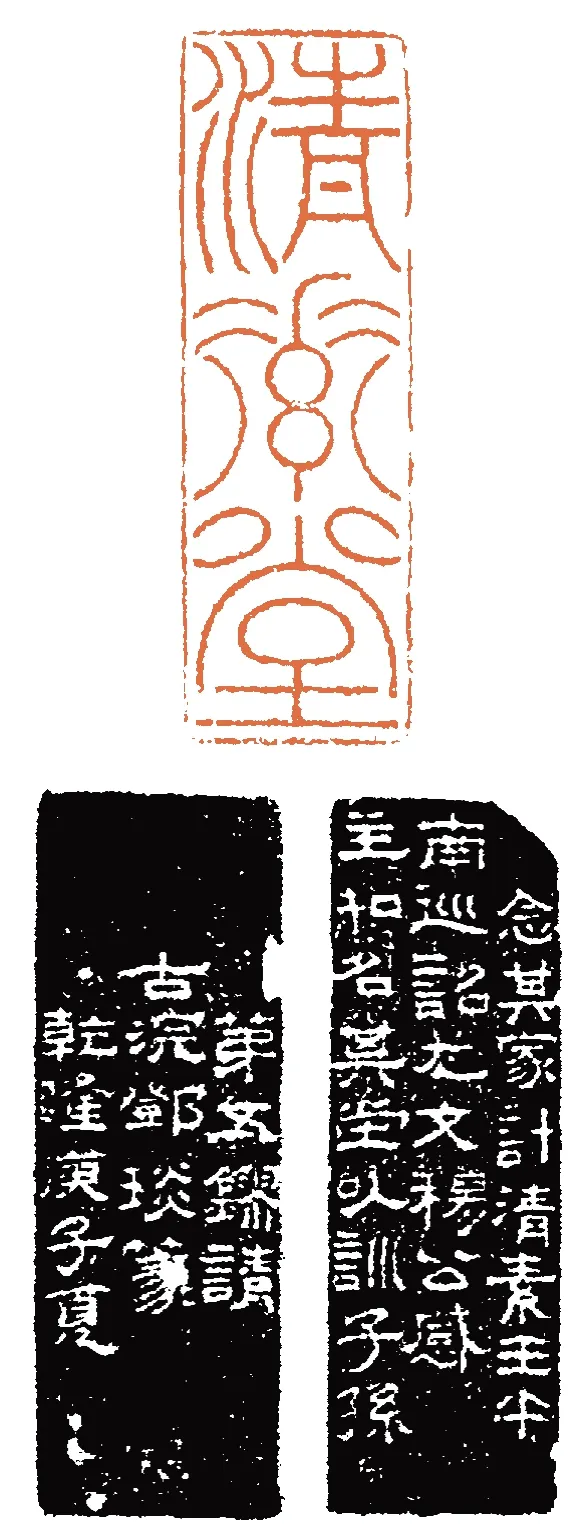

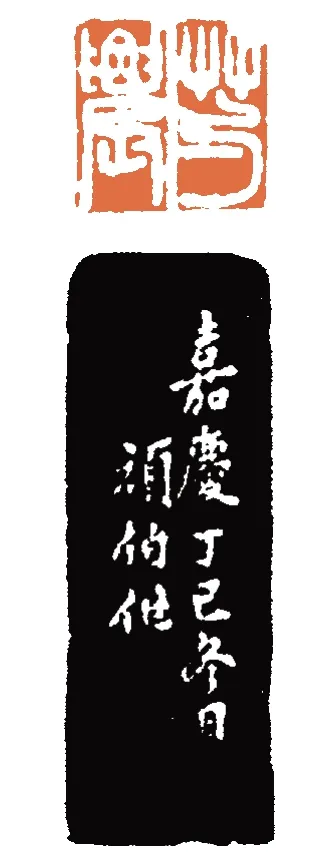

随着若干新材料的发现,关于篆刻实践在邓石如艺术生涯中的实际位置,便具备了进行更深入探讨的条件。例如新见故宫博物院藏邓石如《笈游日记》(以下简称“《日记》”)(图2),记载了他于乾隆三十七年(1772,时邓29岁)迄乾隆四十年(1775,时邓32岁)凡四年的经历②,此乃其鬻艺生涯的最初阶段。我们可以据此考察彼时主要是印人而非书法家身份的邓石如是如何开展其篆刻实践的,亦即《日记》中自陈的“乃挟史籀遗法以游于世”③。

图2 [清]邓石如《笈游日记》(局部,故宫博物院藏)

乾隆三十七年春,邓石如始离乡外游,他乘舟沿长江东行至芜湖之后,旋即开始鬻印:

抵河北岸,馆于旅店中,月馀,无所知名。间壁有王某者,狡猾之徒,亦业余业,尝为人摹印,己力不赡,常分以与余为,谬以为某寒生,“先生毋校其值也”,而彼自得多金,余笑而颔之,且以之消旅中寂寞。自是,芜人稍稍识余名④。

显然,其起步阶段的情况颇不能如意。在此后的半年中,邓氏的谋食自给、酬应交游,大抵是围绕着其篆刻实践展开的。限于《日记》的有限规模,我们无从确知邓氏在此间究竟刻过多少印,是否有明确的润例,但能以此结识在芜湖地区颇具影响的地方贤达如戴华章及其孙戴金鉴等,亦可谓鬻艺有得。当年重阳节后,邓氏本拟返乡,奈何为诸友人盛情挽留,以致归期延宕。至于其间究竟,参见《日记》如下一段:

是日凌晨起,检点箧中石,尚有数十方未镌竟,人来取者踵至。于是遂闭户奋兴,不十日成之,时九月下旬尽也。明日为十月朔,余将束装归矣,适戴子金鉴至,出袖中石数方,告余曰:“予有友,久慕高谊,转介仆以相求,敢祈一挥而成之,荣仆多矣。”余以归告,戴子难之,而不可以辞。虽勉全彼友朋之信,而余肠日九回矣。于是诸友闻戴子之言,皆以多方迂滞余,遂至十一月中旬始棹归帆。诸友人送至江干,依依有不忍分袂之意,频相嘱曰:“来春须早买舟东下,勿鄙弃江东布衣人也。”余唯唯⑤。

借由其间的“尚有数十方未镌竟”与“出袖中石数方”,可以推测,邓石如的奏刀治印应是相当频繁的,所作印章应有较大的 数量。

那么,后世熟稔的邓氏以书见长、治印较少的印象是如何形成的呢?其子邓传密(1795-1870)的意见,应是值得重视的:

每足迹所经,搜求金石,物色贤豪,或当风雨晦明,弛担逆旅,望古兴怀,濡墨盈斗,纵意作书,以纡泄胸中郁勃之气。书数日复游,游倦必书,客中以为常。以故书法流传,所在不乏,而刻印则惟壮年前后事。时情殷负米,徒以上世法书不能博流俗所好,藉刻印取值,受少应速,可谋朝夕。既不能择人而施,而得之者亦淡漠视之,不甚顾惜。其能存于今者,千无一焉。间有一二好古博雅君子,有所珍弆,往往即印知书,即书知品⑥。

邓传密一生以发扬先德为己任⑦,故而在述及其父行迹时,难免有所溢美。即便如此,上引文本中的许多信息仍是可靠的。参酌此前的讨论可知,对于职业印人而言,倘本人不能悉心而有效地收集、保存所治诸印的印蜕与边款拓片,则出售或赠送印章即会成为某种有去无返的“星散”行为,对于后世的研究者而言,确实不啻为“千无一焉”。加之邓石如生时穷困蹉跎,声名不彰,购买或接受印章者纵然钦慕其艺术成就,恐亦不会将手中的印章视作何许贵重的艺术珍品,“淡漠视之,不甚顾惜”,似乎是无可免却的境况。

基于上述讨论,邓石如一生之中(至少在晚岁以前)应有相当规模的篆刻实践,这在其艺术成就中占有重要的位置。不过,限于印章传播的局限性与邓氏作品的流散程度,今见各式邓石如印谱中的作品,只是其一生所作的极小部分。

二、传世邓石如印谱及其编纂问题

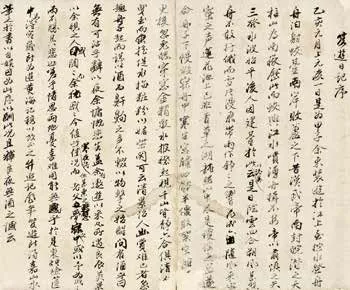

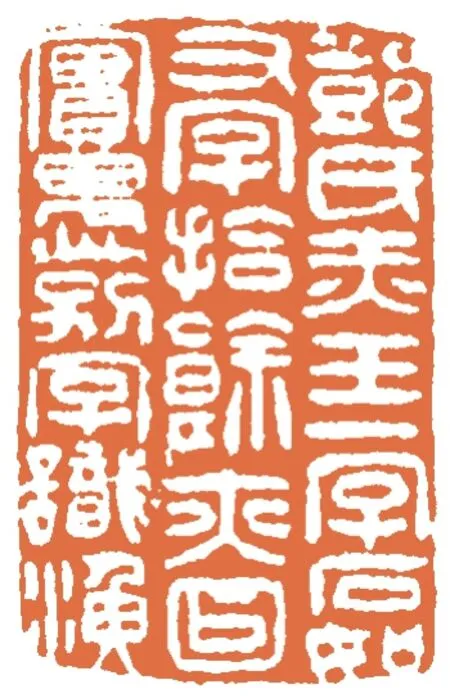

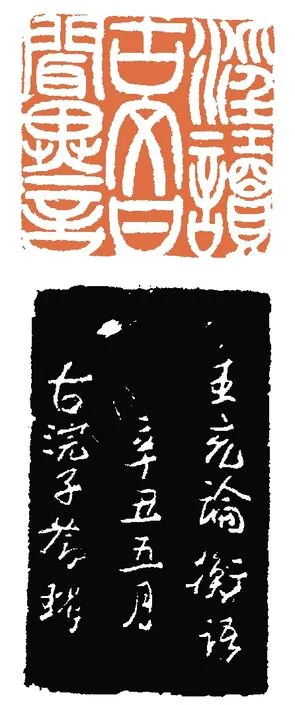

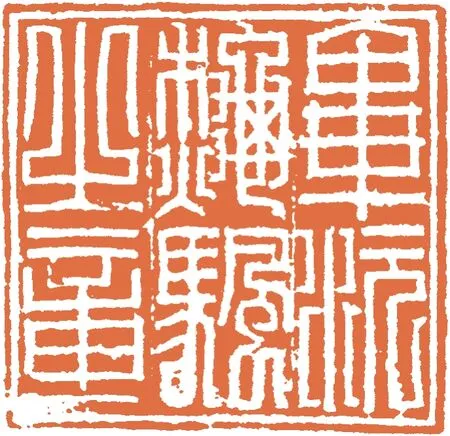

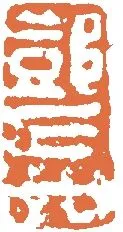

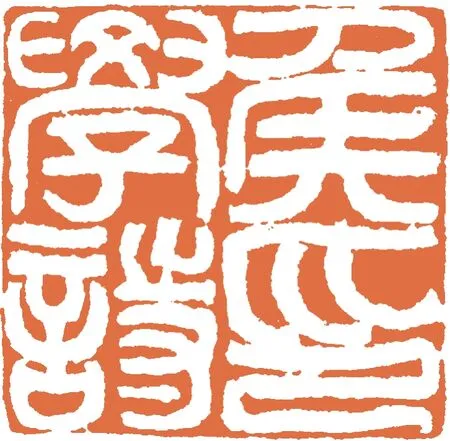

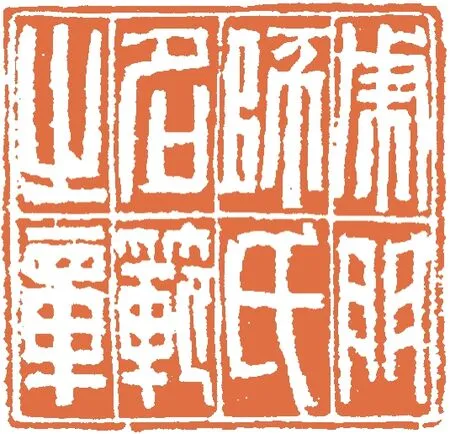

关于传世的各类邓石如印谱,孙慰祖在《邓石如篆刻作品系年——兼论邓石如印风印艺》一文中,逐一评述了:兼收邓氏印作的汪启淑辑《飞鸿堂印谱》、丁仁等辑《丁丑劫馀印存》等,与专收邓氏印作的陈式金辑《完白山人篆刻偶存》、王尔度摹《古梅阁仿完白山人印賸》⑧、金颁清藏《邓石如印存》、张咀英摹《鲁盦仿完白山人印谱》(图3)、何寿章辑《思古斋集拓名人篆刻·完白山人印存》、葛昌楹辑《邓印存真》及日本小林斗盦编《中国篆刻丛刊·邓石如》等⑨。所言描述精确,扬搉切当,诚为后来学者的梯梁。近来的邓石如印谱多附见于邓氏作品全集或选集之后,如孟滢、许振轩编《邓石如书法篆刻全集》即是如此⑩。单行本则更是不可胜计,其中多数为简单袭用他谱内容而无所删润,遂不在此一一赘列。真正在学术层面上具有重要价值且堪引证的,以孙慰祖编《邓石如篆刻》(上海书店出版社,2001年)为代表。

图3 张咀英摹《鲁盦仿完白山人印谱》(封面,西泠印社藏)

鉴于邓石如的印作传世较少且风貌、艺术水平颇为参差,王尔度、张咀英的摹刻亦会在一定程度上影响原作的传达,故而研究者几乎不可避免地会将邓氏的若干具有“印从书出”风格的名作(如朱文长方形印“江流有声断岸千尺”、朱文方形印“意与古会”、五面印“燕翼堂”等)及带有边款的早期作品,预设为判定其他印作的主要标准。加之这一判定方式更多地依赖风格面目而非原始文献,则其中必然会出现以偏概全与言人人殊的问题。因之,倘以如下三个问题检核诸邓氏印谱,可知其中待发之覆尚有不少:第一,频见于旧新印谱中者,是否全然可靠?第二,见于旧谱而为新谱所删去者,是否再无可议?第三,传世邓氏书迹特别是其友朋书迹上的印鉴,是否可以被轻易地判为邓石如的手笔?

关于前者,不妨以两方颇具“印从书出”特点的印作为例。其一是朱文长方形印“十分红处便成灰”(图4)。此印见于1916年西泠印社《完白山人印谱》以降的诸多邓氏印谱,其文字穿插巧妙,笔画婀娜生动,惟相比于邓氏的篆书与其他可靠印作,此印篆法显得过于成熟甚或“精美”了,特别是考虑到其边款只以一隶书“琰”字镌刻的方式非其晚岁习惯,则更显失当——彼时邓石如的篆书还远不具有如此的样貌。故有学者以其风格近于稍晚的吴熙载而疑为托名之作。加之此印文本所出的“一味黑时犹有骨,十分红处便成灰”,是晚清名宦徐宗幹(1796-1866)的咏炭名联,考虑到邓石如去世时(1805),徐氏年仅9岁,则邓氏在生时不可能“预知”此包含人生智慧的联语,自不待言。而“十分红处便成灰”一印出自后世作者的伪托,自然是确凿无疑的了。其二是白文方形印“在心为志”(图5),这一竹根印不见于诸旧谱,迄刘永明编《增补邓石如印谱》始收录。此印之不属邓氏真笔,亦因其印面文字的婀娜形态异于邓氏本人作品中的浑朴、古拙之相,加之边款文字“在心为志,邓石如篆,时客邗江”的楷法“精美”异常,迥殊于邓氏楷书特别是镌于边款者的体段,自然亦难称为真迹。这类作品以“后见之明”观照邓氏的艺术,在其成熟风貌的延长线上再加用力,故而排布之精巧、手法之程式化能更甚于原作。

图4 (传)[清]邓石如 十分红处便成灰

图5 (传)[清]邓石如 在心为志

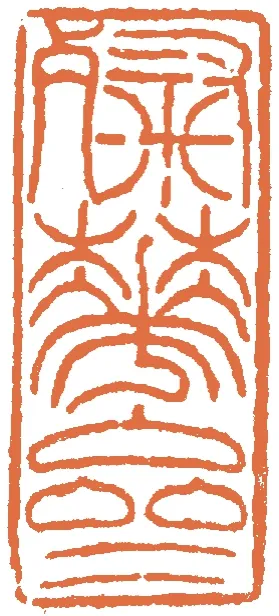

至于新谱未收者是否皆不可靠,则亦未必。例如,王尔度摹《古梅阁仿完白山人印賸续编》、张咀英摹《鲁盦仿完白山人印谱》等皆收录了一方多字白文长方形印“邓氏赤玉一字石如又字拾馀亦曰实愚别字识渔”(图6)。 将此印置于邓氏诸代表作之中,显然不算“典型”或“合群”。不过,“赤玉”乃是邓石如早年的字(彼时名“邓琰”),可为嘉庆十六年(1811)刊《邓氏宗谱》中的记载所确认。同时,在安庆怀宁的方言中,“石如”与“拾馀”“实愚”“识渔”的发音几无区别,可知这四组同音异字的表字,其性质更偏于别号。将此印的信息放在从邓琰字赤玉、号石如到邓石如字顽伯、一字完白的名字改易过程之中,不独能与前后的信息相印证,更能使“石如”由号到字再到名的线索更为清晰完整。因而,此印具有重要的历史意义,是无可置疑的。至于是否为邓石如自刊,笔者认为,鉴于此印中“邓氏”“石如”的作法与其他邓氏自用印并无明显的冲突,且全印不悖于清中期安徽印人的一般性面目,所以,在没有发现更确切的否定性证据之前,我们不能轻易地反对或漠视王尔度、张咀英的意见,即这一乍看并不合于邓石如成熟风格的多字印,应被视为其可靠的印作。

图6 [清]邓石如 邓氏赤玉一字石如又字拾馀亦曰实愚别字识渔

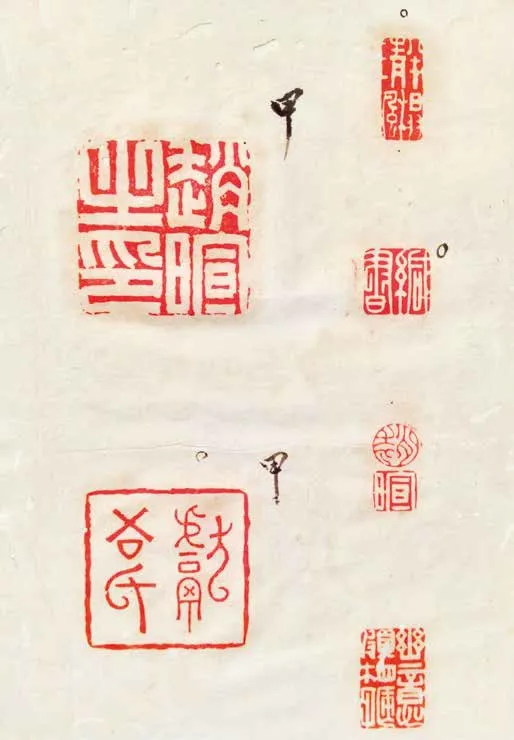

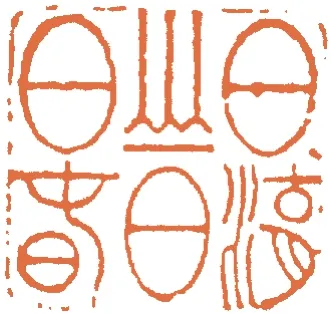

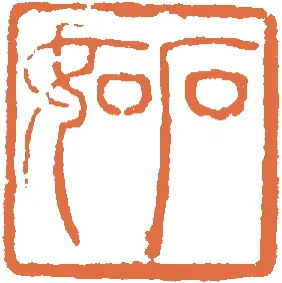

再次是邓氏书迹特别是其友朋书迹上印鉴作者的判定问题。邓石如一生鬻艺的行迹虽以皖南、苏南为中心,然交际面甚广,从前引《日记》出发,诸友朋收藏有一定数量的邓氏印作,亦未尝不是情理之常。不过,倘不加辨别地将所见诸印皆认作邓氏的手笔,则不免鱼目混珠了。如夏冬波依据地方志与别集中的记载,纠正邓石如五世孙邓以蛰(1892-1973)将“汤懋纲印”“小将就轩”“撙堂书画”三印定为邓氏印作的谬说,即是十分有说服力的案例。又如有些印谱会收录姚鼐的朱文方形印“姬传”,这一钤于姚氏赠邓石如十九言联的印作,多见于诸多姚氏书法作品之上,谓之为邓石如的手笔,其实没有任何文献上的依据。倘从风格立论,则更不可行。今按上海博物馆编《中国书画家印鉴款识》收录了四方尺寸、篆法和风格都十分近似的朱文方印“姬传”(图7),姚联所钤乃是其中的第二例,若径将此印判为邓氏印作,那么,其余三印该做何解释?而此印仅为姚氏常用印中的“合群”一例,与之风格相近者尚有不少,我们是否可以循此认为诸印的作者皆是邓石如?显然,由于预设与起点出于臆断,其判别的标准与选列的结果亦是难以依凭的。

图7 [清]姚鼐自用印“姬传”

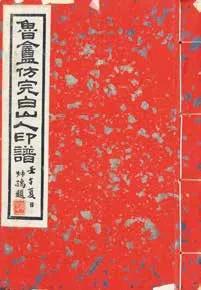

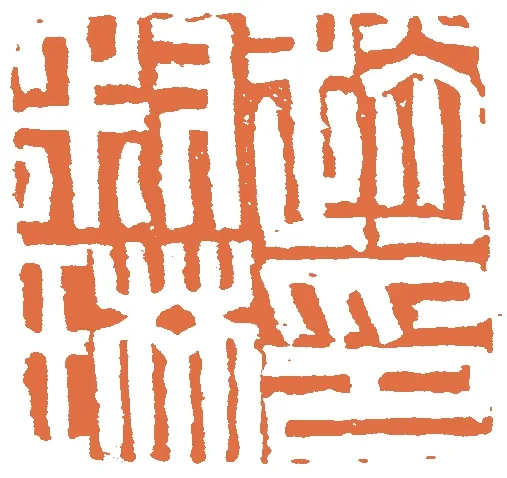

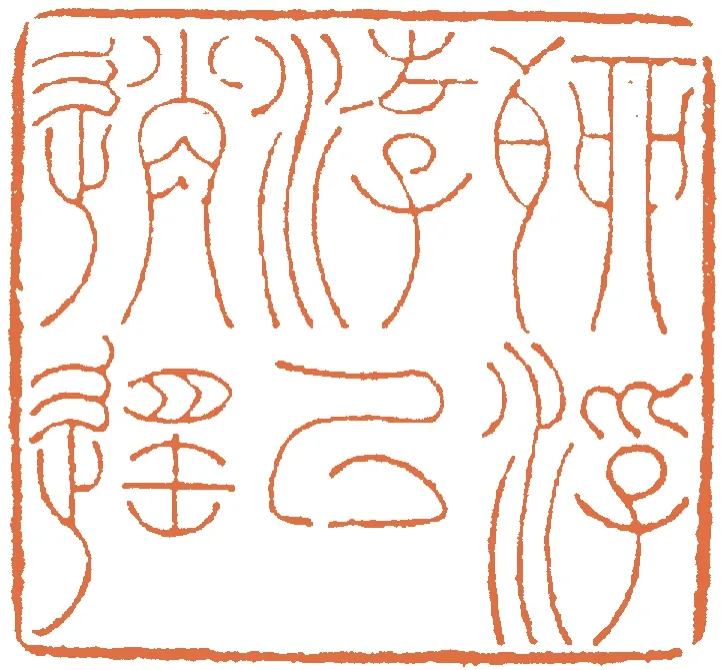

三、关于吴熙载题《完白山人印谱》

吴熙载(1799-1870)题首的《完白山人印谱》二册(以下简称“《印谱》”)(图8),是近年来所见最为重要的邓石如篆刻资料。二册共钤印288方,其中收录邓印282方,吴熙载钤2方,僧听涛等钤4方。《印谱》的装池颇显简率,收录印章形态多样(兼有朱蜕、墨蜕、墨稿与重收、倒钤、剪贴等)且风格参差,所收除朱文方印“古罍”、白文方印“淫读古书甘闻异言”、白文方印“邓氏完白”、朱文方印“石如”四印见载于惯常的邓石如印谱之外,大都与成熟阶段的邓氏印作不甚相类。但正如上文所言,得出“不甚相类”结论的出发点,或许正是由于我们对邓石如篆刻所知不够全面造成的,因而这一看似牢固的“主观印象”,其实是难以为据的。

图8 (传)[清]邓石如 邓石如《完白山人印谱》(局部)

目前关于此《印谱》的深入研究,只有沈慧兴所作论文《新见吴让之题〈完白山人印谱〉述略》。沈氏此文通过分析《印谱》所收诸印的风格、纸张与印色的物质条件,并结合部分地方志,对其中所涉的赵良、赵良霨、赵叔琳、赵暄、赵绍祖、赵履泰、赵良奖、金榜等人进行了初步的钩沉,从而得出此《印谱》“是目前知见邓石如生前唯一的自辑印谱”的结论。基于各方面的材料综合考察,笔者认同沈慧兴论文的结论。随着大量原始材料的公布,当下完全可以立足于更为有利的条件,对此《印谱》做进一步的确认与研究。

邓君石如,嗜古而癖,幼尝习学举子业,久乃厌弃,而专意于篆刻,盖欲藉是以广交游,冀得从贤士大夫家略窥其藏书及古今名人印谱,广所见闻,因以自考其业之工拙。今年春,将游古歙,假道于泾,泾人喜其技而求之。留一月,将行,乃出其谱,遍示同人,赠以言者甚夥。最后过余馆,石如悉取以示予。

而其七言长诗《赠邓石如》,恰可与此相互印证,其中有句云:

邓君奏刀何砉然,如游鸟道开青天。心精气猛石几穿,铁笔碎玉霏紫烟。上及秦汉下宋元,齐赴腕底勤精研。今春过访南山巅,尊彝古鼎罗满筵。为我刻印摹前贤,要令贱名珍琅玕。空斋昼静风雨残,笔声轧轧铿林峦。神奇变动纷无端,以意点石石不顽。苦心欲语知者难,但见丹砂落纸红斓斑。揖我远游黄白间(石如自泾游新安),历夏及秋行复还。尘途困顿囊无钱,剩有笈游诗数篇(《笈游草》,石如诗集也)。俗工得志争夸妍,古来才大遭迍邅。君不见,补萝外史终卑官,造物不肯容劖镌。

上引诗句特别是注文的信息,较《叙》文更详。从时间上考察,“历夏及秋行复还”要略晚于“留一月,将行”,故而可视为前后紧密衔接的系列事件。沈慧兴据今人所编邓石如年谱,将此间诸事的发生与赵《叙》的写作系于乾隆四十七年(1782),则是错误的。因为邓石如《日记》中乾隆四十年的主体内容,恰与上引《叙》、诗相合:是年春,为芜湖一地的友人提示,邓氏放弃了赴南京、扬州游历的计划,改以黄山、白岳(即今齐云山)为目的地,遂由芜湖步行南下,历南陵而抵泾县(皆属宁国府),在此停驻期间,经所宿茅店主人的引介,前往七圣殿僧舍,拜谒乾隆元年(1736)会元且曾历任江西道监察御史、山东道监察御史等职的赵青藜(1701-1775),遂打开了在泾县一地的发展局面,《日记》载:

明日,主人谓余曰:“观先生非凡俗人,此地有赵太史者,致仕家居,方课子侄于七圣殿僧舍,若往谒之,吾知先生必有合也。”余然之。一见,果如故交,遂命诸子侄曰:“此吾道中人也。”余遂以所业请,颇见称许,遂欣然为余作《印稿序》以赠余。先生名青藜,字然乙,号星阁,为海内之所瞻仰。于是泾之人士群相趋焉,而所寓之楼为之冠盖相接,皆叹曰:“若非君来,几虚此楼之胜。”每客去,凭牖听欸乃声、沧浪声、竹韵声,余间亦挑书一卷,觉声声来伴余之书声而相唱和也。一日,赵苹山先生凌晨携石数方来晤,余尚未盥栉,眼蒙胧间,先生□□余曰:“水西北山麓漏若红霞者,君辨之乎?”余谢不知。先生曰:“此地明泉清坑□□□桃李为业。每当春日,游人若蚁,惜余足力不健,不能与君偕游也。”余闻之,食不暇饱,便行,主人止之曰:“且缓。余有从弟名崧者,馆于湖山殿,与桃园咫尺间耳。前日已为彼言之,彼欲延至其馆,今可便道过也。”……转至湖山殿,沈先生一见笑曰:“君神仙中人耶?何为着锦袍?”余曰:“适自桃林中来。”先生曰:“见君倩甚,固知自桃林来也。”余始觉花片点缀余衣裾间,是花之辱厚贶于余,非先生言而几没其情矣。先生即主人从弟名崧者,字南瞻,别号湖樵山人。善作书,直逼古人,人之求之踵相接也。性情洒脱,尝自称为“沈郎”云。余归而为摹印大小十数方,自是数往来于余寓,称密焉。因荐水西书院赵荆来先生处,先生言语谦默,容止蔼然可观,坐对之间,觉余形秽。……余尝日暮独往来于水西、湖山二处茶话,闻钟鼓声,即戴月行于修竹中归寓,自是以为常。

图9 [清]邓石如 赵叔琳印

四、邓石如印作真迹的确认逻辑

旧传与新见的邓石如印谱资料,大抵如上文所述。接下来的问题便是,面对如此复杂且数量有限的邓氏印作,应当如何排列出合宜的甲乙次序,以明确其间的确真、待定与伪托之品。欲回答这一问题,需综合考察实物情况、出处、风格、文本等一系列条件,且不能囿于诸类旧谱的成说。基于此,笔者认为,应把以下四类印作视为邓氏真迹,作为判断其他印作的起点与参照。

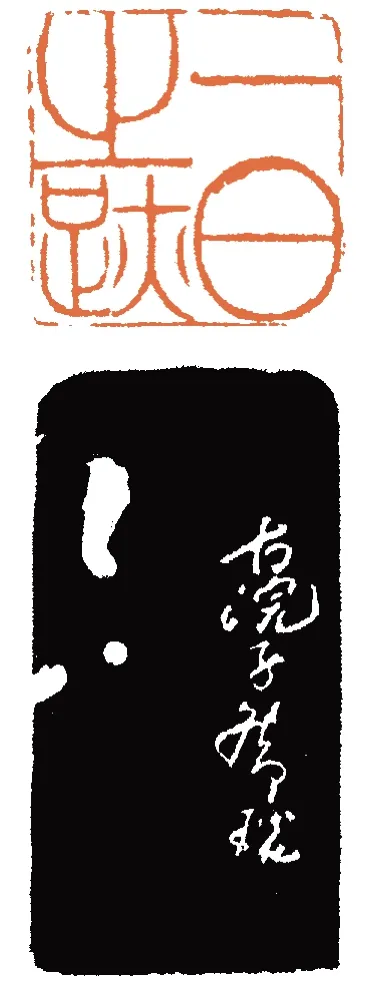

第一类是邓氏书法真迹上钤盖的自用印。盖邓氏以鬻印开启其笈游生涯,频遭困厄而又勤于奏刀,以此谋食自给、广结友朋,今见其作品上的自用印虽各有特色,但大抵出于同一人的手笔。显然,从交游范围与人生经历而言,这些印作的作者只能是邓氏本人。此外,印人而能兼为书家者,往往对其书作上所钤印章有着格外的讲究(毕竟此处不必过分顾及市场与消费者的需求),故诸自用印亦应被视为邓氏本人所认可的代表之作。不过,对于何为“自用印”,我们还需保持一定的警惕,如安徽博物院藏邓石如赠曹振镛(1755-1835)四体书四条屏之隶书一条的落款中,在白文长方形印“邓琰”、白文长方形印“石如”这两方可靠的邓氏自用印之下,又出现了一方朱文方形印“字叔华”(图10),印文于史无稽,风格迥别于邓氏,且其钤盖位置偏左,与上述二印不在同一直线上,故而不应被贸然地视作其真迹。

图10 [清]邓石如《赠曹振镛四体书四条屏》钤印部分(安徽博物院藏)

第二类是有原石流传的部分邓氏印作。相较于诸旧谱中的许多印作已佚原石甚或原始的印蜕,少量幸存于今的原石无疑更能准确地传达出邓石如篆刻艺术的多元信息。这些主要是中晚岁所为的印作,往往整体性地反映出其奏刀大刀阔斧、印面排布极富巧思而边款刊刻随意简率的特点。今主要收藏于西泠印社、上海博物馆等单位的此类邓氏原作,大都是频经著录且艺术水平高超的代表作,观者有条件对其印面与边款的奏刀痕迹展开更为立体的研究。

第三类是上文专门述及的吴熙载题《完白山人印谱》。这一印谱作为邓石如始于乾隆四十年(1775)所自辑者,是考察其早岁篆刻面目的最重要材料。正是由于此《印谱》的存在,使我们可以愈加明确,“印从书出”一路以书写性小篆入印(多为朱文印)的印作,主要是邓氏中晚岁的手笔,其早年所为则大抵未能越出徽派作法的藩篱,甚至还在空心字、线刻图案、拼合文字等近于工艺美术的流习之中有着相当深入的实践。时下研究这些看似不甚高明乃至“误入歧途”的作品,既不应认为与后人熟稔、认同的“印从书出”的取径相矛盾,亦不应与彼时的习尚相割裂。

第四类是清代以来诸旧新印谱迭相著录且未有任何否定性结论者。在这之中,尤值得注意的是汪启淑(1728-1799)辑《飞鸿堂印谱》中收录的六方白文印:“灵石山长”“印禅居士”“退斋”“富贵功名总如梦”“爱吾庐”“西湖渔隐”。以及“扬州八怪”之一画家罗聘(1733-1799)辑《衣云印存》中的朱文方形印“得风作笑”、朱文方形印“却将八法写湘君”、朱文方形印“山中白云”、白文方形印“众香之祖”、朱文长方形印“写真不貌寻常人”、朱文方形印“白衣门下”、朱文方形印“梅花道场”、白文长方形印“铁钩锁”。这类印谱往往成书较早,且编辑者与邓石如有一定程度的往来,故属于旧谱之中最可据的一类。

统合以上四类,便大抵汇集了传世诸“邓石如印作”中最为可靠的部分。以此作为判断的起点,则可为排查邓石如的篆刻遗产树立重要的标准。在掌握吴熙载题《印谱》之后,今人能够大致了解邓氏一生的印风变化与发展走向。故而以这四类印作中那些有边款纪年至少是大致可以确定时间阶段者为线索,则邓氏印作发展的纵向脉络庶几可以清晰。继而以此为据,一面考察印文内容的具体所涉,一面依照风格与技术的相似性,对其余印作加以归类。与此脉络相合者,其为真迹的可能性便较高,反之则较低。当然,其间的真伪情况十分复杂,这仅是大致的归类,不能绝对化地使用。倘此逻辑尚不悖于“以已知推未知”的常理,邓石如的传世印作应可循此得到相当程度的厘清甚至再确认。

五、研究邓石如印作的注意事项

由于作品散佚、收集困难,以及真迹、摹刻、误植、伪托之品混杂其间,致使研究邓石如印作的难度不独甚于吴熙载、吴昌硕(1844-1927)这类作品流传较多者,亦要甚于赵之谦(1829-1884)这类作品流传较少者。基于此,倘秉持“唯陈言之务去”的批判眼光,则需充分考虑到邓石如这一研究对象的复杂性,将其生时境况、交游经历、书法实践等面向与相关印作加以有机的结合。笔者认为,以下三方面的问题应是研究时要重点注意的。

首先,邓石如虽有结识江南一带的许多贤达甚至成为毕沅(1730-1797)武昌幕府宾客的经历,但始终未能摆脱生计的困扰,衣食无着、困顿不遇是其一生常态,其艺术作品亦未获得彼时社会的广泛认可。由此可知,邓传密谓其父的鬻印“受少应速,可谋朝夕”,无疑是准确的。邓氏既以印作供给衣食,且受印者多不深谙此道,相关印作的经意程度与艺术水准,恐怕难以获得充分的保证。而这便是其早岁《印谱》所收诸印与中晚岁作品的水平、面貌参差的重要原因。在此情况下,我们能在邓氏印作之中发现一些不甚高明甚至沾染时弊的案例,其实是无足为异的。盖近时印人自辑(或由门人、后人)印谱时,可以再三甄选,严于取舍,以保证入列者皆是精好之品。然累代收集、编纂邓石如印谱者所面临的主要问题,乃是如何尽量多地收集到邓氏的作品,真迹不敷于用时,高质量的摹刻亦可入列,以此解决从无到有、从少到多的问题。显然,二者的目的、条件与标准实有着相当的差别。所以在研究时,优劣便自然不能等同于真伪,某些平庸、粗拙、“非典型”的印作,或许正是邓氏某一艺术阶段的常态。

其次,如同古代书画鉴定中时常会遇到的,在邓石如印作的确凿真迹(如上文提到的四类)与已有定谳的赝品之间,还有大量处于待定或存疑状态者,这类印作多不见于邓氏及其友人的作品之上,仅为若干旧谱所收录,但其刊刻时的历史语境、原石的递藏过程、旧谱的藏品来源与编纂者的判断依据等,皆是无法深究的。对此,笔者认为,在没有充分、确实的证据以判为伪作之前,不宜轻易地否定其文本与风格的可靠性。同时,出于研究有效性的考虑,我们亦不宜走到上述路径的反方向上——盲从盲信,不加限制、无所顾忌地频繁引证。因而在具体表述中,尽量不将此类印作作为核心证据使用,聊作辅助即可。

再次,过度聚焦于少数中晚岁代表作与“印从书出”风格叙述的研究理路,一方面使邓石如在篆刻史上的历史形象与定位变得清晰可辨,另一方面却又严重简化甚或片面化了邓氏的复杂人生与多样实践。盖“印从书出”一路篆刻风格的成熟,乃是依托于邓氏创造性地将汉魏碑额、瓦当等金石资源化入以柔毫笔所作的小篆书法,而这一取径是邓氏于乾隆四十五年(1780,时邓37岁)赴南京、结识梅镠(1734-1797)等人之后才逐渐成形的,至于成熟,用邓石如本人的话说:“书自嘉庆改元乃入古。”由此可知,以“印从书出”指代邓氏一生的篆刻实践,实在是不够全面的,《印谱》即是明显的反证。所以在研究时,应尽量避免以代表作品指代所有作品,以成熟风格掩盖所有风格。呈现出邓石如其人其印的“复数”形态,在既有的刻板印象之外包容其尝试性、应酬性甚或失水准的作品,不仅无损于邓氏的历史地位,反而会使其形象更加丰满、历史脉络更为充实。

六、结语

随着各式公私收藏的渐次公布,今人有幸能够获见更多的邓石如印作与资料,相较于往昔那些来源复杂且多有临摹之作掺入的诸类印谱及零散印石,以《完白山人印谱》为代表的新资料,恰可在填补艺术空白、完善历史脉络上,起到重要的作用。鉴于邓石如这一研究对象自身的特点及诸类传世印作的情况,欲编纂一部毫无赝品的印谱,恐怕是非常困难的学术课题。不过,充分重视并善用各式新资料,审慎、负责地对待既有的成果,可以使我们较前人能更加准确、立体地评估诸类旧谱的得失,建立更加可据的真迹坐标系统,从而为通向理想的邓石如印谱,奠定良好的基础。

[清]邓石如 半千阁(附边款)

[清]邓石如 清素堂(附边款)

[清]邓石如 淫读古文甘闻异言(附边款)

[清]邓石如 石户之农

[清]邓石如 聊浮游以逍遥

[清]邓石如 家在龙山凤水

[清]邓石如 太羹玄酒(附边款)

[清]邓石如 意与古会(附边款)

[清]邓石如 笔歌墨舞(附边款)

[清]邓石如 邓石如

[清]邓石如 芍农(附边款)

[清]邓石如 毕沅秋帆之章

[清]邓石如 河声岳色

[清]邓石如 日日湖山日日春

[清]邓石如 见大则心泰礼兴则民寿(附边款)

[清]邓石如 邓石如

[清]邓石如 完白

[清]邓石如 粲华斋

[清]邓石如 完白山人

[清]邓石如 邓琰

[清]邓石如 石如

[清]邓石如 小倦游阁

[清]邓石如 辛卯进士

[清]邓石如 完白山人

[清]邓石如 邓石如

[清]邓石如 顽伯

[清]邓石如 侯学诗印

[清]邓石如 包十五

[清]邓石如 一日之迹(附边款)

[清]邓石如 虎门师氏名范之章

注释:

①黄惇《中国印论类编》,荣宝斋出版社,2010年,第447页。

②对此《日记》的系统研究,参见陈硕《消失的片段——邓石如〈笈游日记〉考论》,《新美术》2021年第1期,第147-157页。

③[清]邓石如《笈游日记》,故宫博物院藏,第2a页。

④[清]邓石如《笈游日记》,第3b页。

⑤[清]邓石如《笈游日记》,第7a页。

⑥[清]邓传密《东园还印图序稿》,见孙慰祖《邓石如篆刻》,上海书店出版社,2001年,前附第4页。

⑦陈硕《成为“典范”:晚清时期邓石如书史地位之建构》,《文艺研究》2021年第5期,第142-160页。

⑧此谱尚有《续编》。

⑨孙慰祖《邓石如篆刻作品系年——兼论邓石如印风印艺》,见孙慰祖编《邓石如篆刻》,上海书店出版社,2001年,后附第1-3页。

⑩孟滢编注《邓石如书法篆刻全集》卷三,安徽美术出版社,1993年,第1-124页。