全域休闲化背景下“休闲生活圈”体系规划

——以上海市嘉定新城为例

2022-11-27崔钰晗CUIYuhan金云峰JINYunfengWANGJin姜信羽JIANGXinyu王卓霖WANGZhuolin

崔钰晗 CUI Yuhan 金云峰 JIN Yunfeng 王 瑾 WANG Jin 姜信羽 JIANG Xinyu王卓霖 WANG Zhuolin

1 背景

近年来,随着我国经济的飞速发展,人民生活水平日益提高,城市建设也越发重视居民个体的生活需要。

在经济指标方面,2019 年,我国人均GDP 突破1 万美元,人民生活水平迈上一个新台阶;到2021 年底,我国人均GDP 已达1.25 万美元,超过世界人均水平。这一趋势表明了我国城市居民生活方式的转型及休闲生活品质的高水平发展,同时伴随着城市基础环境、居民消费、城市功能和产业结构等多方面的显著休闲化特征[1-2]。

在政策导向方面,我国已全面建成小康社会,“以人为本”的治理理念正逐步落实到各项规划之中。国土空间规划强调既要人与自然和谐共生,也要牢记以人民的需要和诉求为中心,满足人民对美好生活的向往。随着“人民城市”理念的推广,城市便民生活圈的规划建设也在我国多地相继落实。

全域休闲化发展阶段已经到来。2022 年7 月,经国务院同意,由国家发展改革委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要(2022—2030 年)》,提出规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造“休闲生活圈”、完善休闲服务设施等举措,以进一步激发城市休闲发展动力。面对城市居民生活日益呈现的休闲化特征,以生活圈规划为本底,满足居民个体休闲需求的休闲生活圈规划,将是助力城市高质量发展的有效方式[3]。

2 休闲生活圈:围绕居民休闲行为的圈层规划理念

2.1 居民休闲行为特征

休闲行为指人们在休闲时间里开展的以促进身心愉悦、健康发展为价值追求的生活行为[4],其特征可以从休闲时间、休闲半径及休闲空间方面来探讨。

2.1.1 休闲时间及半径

自由的休闲时间是休闲行为赖以存在的基础,同时也影响着休闲出行半径,这里主要探讨休闲行为的时段与出行时间及半径的关系。据2021年中国旅游研究院发布的《中国休闲发展年度报告》显示,居民在节假日时段休闲时间最多,其次为周末,工作日最少,日均3.8~4.4 h。不同城市居民所喜好的出行半径也有差异,如长沙、西安、成都三市居民喜欢的休闲范围在3 km 内,超过7 km 范围的出行人数大大降低;而上海、杭州、武汉三市居民最喜欢的出行距离在3~7 km。

一些学者将休闲时段与出行时间及半径联系起来,针对各地不同居民休闲行为,总结出对应规律(表1):各地人民的休闲出行时间及半径受当地交通建设、民俗文化、设施分布等影响,休闲时间分为日常、周末和节假日3 个不同时段,且出行时间及半径在上述3 个时段上递增。

表1 休闲时段各地居民主要出行距离或时间

2.1.2 休闲空间

休闲空间是休闲行为发生的物理载体。根据休闲内容的不同,休闲空间随之呈现不同特征。在国家标准《城市公共休闲空间分类与要求》(GB/T 31171—2014)中,将休闲空间按居民日常休闲行为的聚焦性分为专项公共休闲空间和综合公共休闲空间[12]。其中,专项公共休闲空间是指以某一种或某一类休闲功能为主要特色的公共休闲空间,如运动及文化场馆、特色市场、休闲步道及自行车道、青少年及老年活动中心等;综合公共休闲空间是指集合多个专项休闲功能为主要特色的公共休闲空间,以城市公共开放空间为主,如中央休闲区、绿地与广场空间等。

陈龙飞[13]对上海城市公共休闲空间的研究表明:无论休息日或日常时间段内,上海市市民首选的公共休闲空间为综合型公共休闲空间,如绿地与广场空间;其次为购物类、餐饮类、文化娱乐类等。不过,据2021年《中国休闲发展年度报告》显示,我国城乡居民文化休闲活动有上升趋势。陈华英[14]对上海市中心城区休闲设施空间分布进行研究,发现餐饮类、康体健身类、文化资讯类、娱乐类及购物类共五大类休闲设施的空间分布均与轨交站点位置有密切联系,超五成休闲设施位于轨交站点500 m缓冲区内。另外,还有一些研究[15-17]识别了城市中的休闲空间层级及核心区。由此可见,居民出行的休闲活动主要有康体健身、购物餐饮、文化娱乐等,其出行选择影响下的休闲空间设施分布具有多层级、多核心区的特点,且与城市交通系统密切相关。

2.2 生活圈规划

生活圈的思路起源于1969 年哈格斯特朗提出的时间地理学研究方法。日本学者将这一概念运用于规划领域,其本质是从居民活动的时间和空间尺度来理解城市活动的移动体系和地域空间结构,重新刻画出空间地域资源配置、设施供给与居民需求的动态关系[18]。日本的生活圈划分为定住圈和地方生活圈,前者聚焦居民个体日常所需的生活范围,后者则强调整合城乡单元,实现均衡发展。韩国依中心城市的规模,将生活圈划分为大都市生活圈、地方都市圈与乡村城市生活圈,制定不同的开发策略[19]。

在我国,朱查松等[20]以居民需求频率、出行距离和设施服务半径为基础,构建不同层级生活圈的公服设施配套;柴彦威等[21]通过对居民时空间行为规律的研究,构建“基础生活圈—通勤生活圈—扩展生活圈—协同生活圈”规划理论模式,并在北京实体空间上进行了实践。《上海市城市总体规划(2017—2035 年)》(简称“上海2035”)率先提出15 min社区生活圈规划,并已逐步落实[22]。由此可见,目前生活圈规划层级虽并无统一定义,但均紧密围绕居民个体的日常生活需求,这一规划视角贯彻以人为本的理念,实现地域资源和设施供给的再分配,有助于我国城镇化下半场有更高质量的发展。

2.3 休闲生活圈规划概念定义

相较于满足居民基本日常生活需求设施的社区生活圈规划,休闲生活圈规划对标我国后小康时代的全域休闲化特征,以满足居民康体健身、购物餐饮、文化娱乐等高品质休闲活动需求为核心,进行休闲资源和设施供给的再分配,助推城乡居民实现个体更高层次的精神追求[3]。

3 休闲生活圈体系规划内容

3.1 三大圈层:社区圈、城镇圈、都市圈

对上班族而言,城乡居民的休闲出行行为根据休闲时段可分为日常、周末和节假日3 个时段;而对于老人和小孩,休闲时段分为日常和节假日,不存在工作日的区别。因此,日常、周末和节假日时段对应的出行圈层可涵盖全年龄层的需求。居民日常休闲出行范围围绕居住社区,与目前各地推广的15 min 社区生活圈范围重叠,通常出行距离在1.5 km内[23],即为社区圈层;城乡居民周末休闲出行时间最多约30 min,借助车行最远可达30~40 km,也就是城区范围和各镇域范围内的休闲人流活动,称为城镇圈层;节假日居民休闲出行距离广泛,以短途出行为基准,涵盖各大都市区范围,此为都市圈层。通过划定“社区—城镇—都市”,形成三级休闲生活圈体系,并整合各圈层休闲设施资源,满足人们多时段的休闲生活需求[23]。当然,圈层所代表的城乡居民休闲出行距离、频次和覆盖范围还需依据各地实际情况而调整(表2)。

表2 休闲生活圈三大圈层

3.2 三类设施:必要设施、补充设施、兼用设施

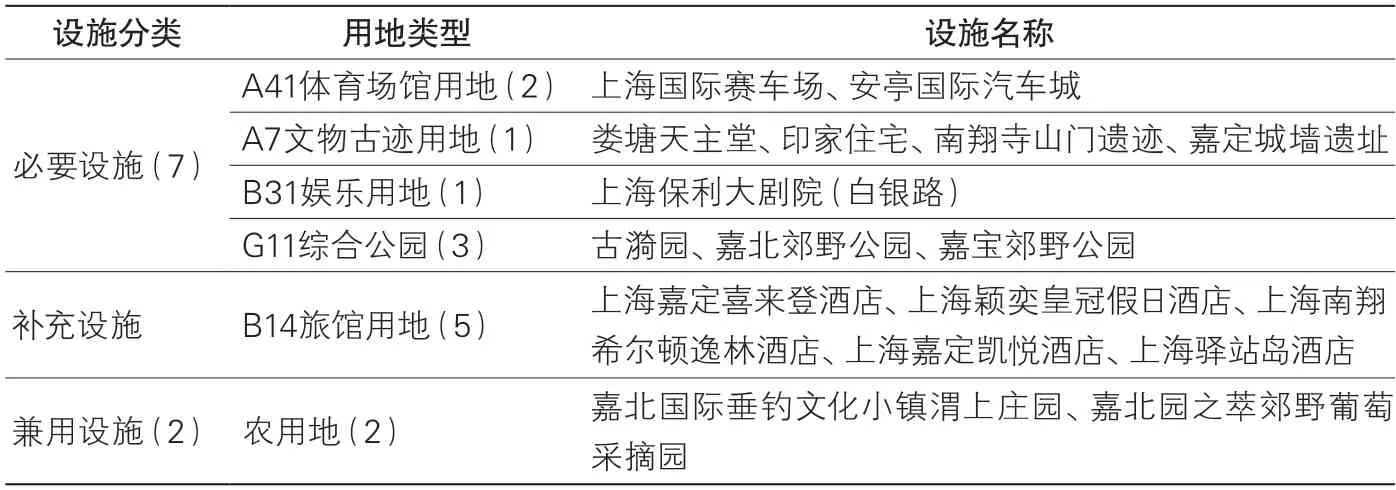

三大圈层的休闲生活圈规划要素包括各项休闲生活设施及其所对应的空间(即设施所对应的用地类型),可分为必要设施、补充设施和兼用设施三类(表3)。

表3 休闲生活圈三类设施及所属用地类型

(1)必要设施是满足基本休闲生活所必须的设施,即指人们康体健身、消费购物、文化娱乐等基础休闲设施类型,具有较强的公共性特征,符合一般消费水平,如社区圈中的儿童活动中心、零售商业、社区公园,城镇圈中的综合公园、大型图书展览馆,都市圈中的综合公园等。

(2)补充设施指提高休闲生活质量和丰富性的品质型设施,体现了高品质休闲设施的多样性,有时也会对应更高的消费水平,如社区圈中的高档餐饮、专类公园,城镇圈中的别墅酒店、体育俱乐部,都市圈中的赛事场馆用地等。

(3)兼用设施是指设施本身为休闲生活提供保障,但所在地城乡建设用地类型并没有休闲用地,规划中需与各类用地混合使用,如社区圈中工业用地内的体育设施、居住用地内的零售商业,城镇圈中占用农用地的郊野公园,都市圈中的各类采摘园等。

3.3 一项支撑:休闲交通系统

城市交通系统显著影响了城乡居民休闲生活出行半径及休闲空间的可达性,作为城市空间中的纽带,面向休闲生活圈规划的专项交通系统显得尤为重要。在城市原有交通系统优化的基础上,系统梳理城市慢行网络建设、特色游线规划等,建设休闲交通网络。一方面,结合绿色空间网络布置,倡导城乡居民绿色出行;另一方面,与专类休闲空间结合布置,将各休闲空间串联成体系,组成特色交通游线,增强“社区—城镇—都市”三级休闲生活圈之间的网络联系。

3.4 整体框架:休闲生活圈体系规划

综合上述内容,形成休闲生活圈体系规划框架(图1)。其规划管控要结合实际设定各类设施覆盖率指标、各类型设施用地占比指标、与交通系统协同的轨交站点500 m 设施覆盖率指标等。

图1 休闲生活圈体系规划框架

4 嘉定新城休闲生活圈体系规划探索

4.1 嘉定新城发展与规划

2021 年初,上海“十四五”规划提出“将嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五个新城打造成独立的综合性节点城市”,成为上海融入服务长三角的前沿阵地;要求五大新城坚持高点定位,以“产城融合、功能完备、职住平衡、生态宜居、交通便利、治理高效”为目标建设,并重点关注人居品质的提升,满足人民高品质的生活需求。随着人均GDP 的提升,人民对生活品质有了更高水平的追求,随之带来了城市基础环境、居民消费、城市功能和产业结构等多方面的显著休闲化特征,最终将实现城市居民生活方式的转型及休闲生活品质的高水平发展。借此契机,本文以嘉定新城为例,将上述休闲生活圈体系规划方法应用其中,并与现有规划标准对接,探讨面向人居高品质生活的休闲生活圈规划路径。

根据《上海市新城规划建设导则》(沪新城规建办〔2021〕1 号)文件,嘉定新城在社区尺度上,不仅要满足15 min 社区生活圈,还需提供5 min 步行范围内的全龄友好基本生活服务,打造一流的公共服务体系及充满活力的居住生活空间;在城镇尺度上,以综合性节点城市为核心,形成30~40 min 就业、生活、服务一体化的城镇圈;在都市尺度上,建设面向长三角城市群的具有地区级中央商务区。此外,嘉定新城还有着良好的生态环境基底、历史文化资源及智慧产业集群,结合现状资源与良好人居生活的规划措施,具有较大潜力与空间构建满足居民高品质生活需求的休闲生活圈服务设施。

4.2 以居民日常步行出行为基础的社区休闲生活圈划定

嘉定新城目前常住人口约有48.6万人,2025 年规划常住人口70 万人,规划面积159.5 km2[24]。根据人口规模(5~8 万人)、居住用地规模(1.5~8 km2)、服务半径(5~15 min步行可达)及基本单元街道等因素,将嘉定新城划分为16 个“15 min 休闲生活圈”,与街道、镇的行政分区大致吻合,社区生活圈集中在嘉定镇街道、新成路街道、菊园新区、马陆镇范围内(图2)。

图2 嘉定新城15 min 休闲生活圈规划图

根据高德地图POI 数据,可知嘉定新城公共管理与服务设施用地(A)、商业服务业设施用地(B)及绿地与广场用地(G)现状分布情况(图3~5)。根据规划要求,各街道(镇)按照配置标准应至少设置1 处社区文化中心,保障每个街镇至少有1 处市民健身活动中心,且社区公园应实现500 m 范围全覆盖。

图3 公共管理与服务设施用地现状分布图

因此,徐行镇02 和马陆镇04应增加配置社区综合文化中心,菊园新区应增加商业服务业设施,而徐行镇02、菊园新区02、马陆镇01 及03、产业研发区、安亭镇、嘉定工业区02 应增加社区公园。

4.3 以城乡资源共享为理念的城镇休闲生活圈划定

城镇圈是“上海2035”中提出的创新理念,代表了转型时期上海空间组织的新模式。每个城镇圈覆盖若干个建制镇或街道,统筹公共服务资源。嘉定新城城镇空间休闲生活圈包括嘉定新城和周边的3 个中心镇(安亭镇、南翔镇和江桥镇)以及3 个一般镇(外冈镇、徐行镇、华亭镇);设施用地主要包括公共管理与服务设施用地(A)、绿地与广场用地(G)、商业服务设施用地(B)三类,以辐射整个嘉定区及其周边地区(表4)。

表4 嘉定新城城镇休闲生活圈设施

新城中心有明确的休闲生活中心,因此,应进一步稳定公共活动中心的能级,满足居民的多样化需求;同时,需扩大服务范围,辐射到更广阔的区域。安亭镇无明确休闲中心区,应依托汽车城产城融合特色,培养新的休闲生活中心,增设公共管理与服务设施用地(A)及商业服务设施用地(B),并与中心城功能形成良性互动,解决职住不平衡、产城不融合等问题。南翔、江桥镇应发挥交通优势,利用区域资源开发休闲活动吸引其他地区人群,形成次级休闲中心。

图4 商业服务业设施用地现状分布图

4.4 以长三角一体化为格局的都市休闲生活圈划定

嘉定新城都市休闲生活圈以新城为核心,依托中心城区与五大新城的发展格局和关系,面向长三角一体化格局,向上海、江苏地区扩大辐射范围,与各城区做到休闲特色相互补充、分享公共服务设施、强化交通网络支撑、注重差别化引导、规划编制统筹协调,实现高品质、高标准、高辐射的优质休闲生活服务。都市休闲生活圈以市级设施为基础,主要依托于公共管理与公共服务用地(A)、绿地与广场用地(G)、商业服务设施用地(B)三类用地(表5)。

表5 嘉定新城都市休闲生活圈设施

4.5 嘉定新城休闲生活圈总图

将社区圈、城镇圈和都市圈休闲设施相叠合,即可得到嘉定新城休闲生活圈总图(图6),明显呈现出以居住用地为中心的圈层式布局:社区休闲生活圈服务于居民日常休闲生活,设施最为密集;城镇休闲生活圈设施次之;都市休闲生活圈设施则较为疏朗。另外,休闲生活圈各圈层设施均与轨交站点规划耦合,充分利用了交通支撑系统提升各休闲设施活力。

图6 休闲生活圈体系规划总图

5 结语

目前,我国已经进入全域休闲化快速发展阶段,依托现有的生活圈规划思路进行城市休闲生活圈体系专项规划,将有助于更好地应对休闲时代下居民高品质的休闲生活需求[25]。本文通过构建休闲生活圈体系,阐明了这一规划所需的各圈层设施划分方法,并结合高德地图POI 数据进行规划尝试,是面向人居生活品质的有益规划探索。在数据开放和共享的背景下,依靠居民个体的多样化数据精细划分休闲生活圈层,可有效调控休闲设施资源配置,激发更多的城市活力,助力人居美好生活。