利用展开图培养直观想象能力研究

2022-11-26韦香兰

韦香兰

[摘 要]立体几何中的最值问题常常需要将几何体或旋转体展开成平面图形(空间问题平面化),再利用平面几何的知识来解决。立体几何的最值问题是高考数学的常考点,它不仅考查学生立体几何知识的综合运用,还考查学生的直观想象能力。对于立体几何中的最值问题,很多教师都进行了深入研究,并提出了解决的方法。文章结合立体几何中求线段和的最值问题,基于立体几何的展开图探讨学生直观想象能力的培养策略。

[关键词]直观想象能力;立体几何;展开图

[中图分类号] G633.6 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2022)23-0023-03

《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》指出,直观想象是指借助几何直观和空间想象感知事物的形态与变化,利用空间形式特别是图形,理解和解决数学问题的素养。直观想象是数学学科核心素养的六大内容之一。数学教学很重要的一点就是培养学生的直观想象能力,因为数学的结论常常是“看”出来的,不是“证”出来的,这种“看”依赖的就是数学直观。因此,直观想象的教育价值在于提升学生数形结合的能力,发展几何直观和空间想象能力,增强运用几何直觀和空间想象思考问题的意识。在立体几何的学习中,培养学生的直观想象能力尤为重要,因为学生若“看”不出立体图形中的线、面、角之间的关系,解题时就会无从下手。向量法指引一部分学生解决了难题。然而,任何一种方法都不是万能的,仍有一部分题目用向量法求解并不简单,特别是展开图问题、折叠问题、不规则图形问题。运用向量法需要学生有较强的计算能力以及能较好地掌握向量的概念及性质。因此,对于传统几何法的探究仍是高中教师教学的重点。而注重提高学生的直观想象能力,让学生学会利用图形描述问题,抓住问题的本质,把握立体图形中各元素之间的关系,建立形与数的联系,寻求问题解决思路等则是教学的目标。那么,教师在立体几何展开图问题的教学中应如何将复杂的立体几何问题平面化,帮助学生有效解决立体几何问题呢?下面笔者以立体几何中的线段和的最值为例,由浅入深,通过不同类型的题目,反思如何将立体几何问题平面化,抓住问题的本质,解决实际问题。

一、立体几何展开图中常见的问题及解决方法

(一) 在表面上爬行问题

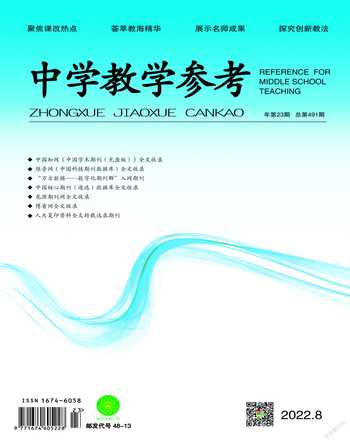

[例1]如图1,在直三棱柱[ABC-A1B1C1]中,[△ABC]为直角三角形,[∠ABC=90°],[AC=4],[BC=CC1=3],[P]是[BC1]上一动点,若一小虫沿其表面从点[A1]经过点[P]爬行到点[C],则其爬行路程的最小值为________________________。

分析:由于小虫沿表面爬行,展开方式有以下几种可能。

(1)若沿图2所示的展开图爬行,当[P]在[C1]处时,爬行路程的最小值为7;

(2)若沿图3所示的展开图爬行,当[P]是[BC1]与[A1C]的交点时,爬行路程的最小值为[73];

(3)若沿图4所示的展开图爬行,当[P]在[C1]处时,爬行路程的最小值为7。因此,最短的爬行路程为7。

解决此类问题的关键是引导学生发现不同的展开方式,做到不重复、不遗漏。因为爬行的最短路程一定是直线,而在不同的平面很难实现,因此,我们的任务是将[A1]所在的平面和平面[BCC1B1]展开成一个平面,图中[A1]所在的平面有三个,所以应该是有三种不同的展开方式,画展开图的思路变得明朗,同时保证做到不重复、不遗漏。问题转化为探索平面图形中的数量关系,通过比较得到最优的爬行方式。本题中需要从实物中抽象出具体的几何图形,用图形探索解决问题的思路。在寻找不同的展开图的过程中,培养了学生的识图能力,画展开图则需要有较好的作图能力。而利用图形解决问题的过程,则培养了学生的直观想象能力。

(二)各点在同一平面上的最值问题

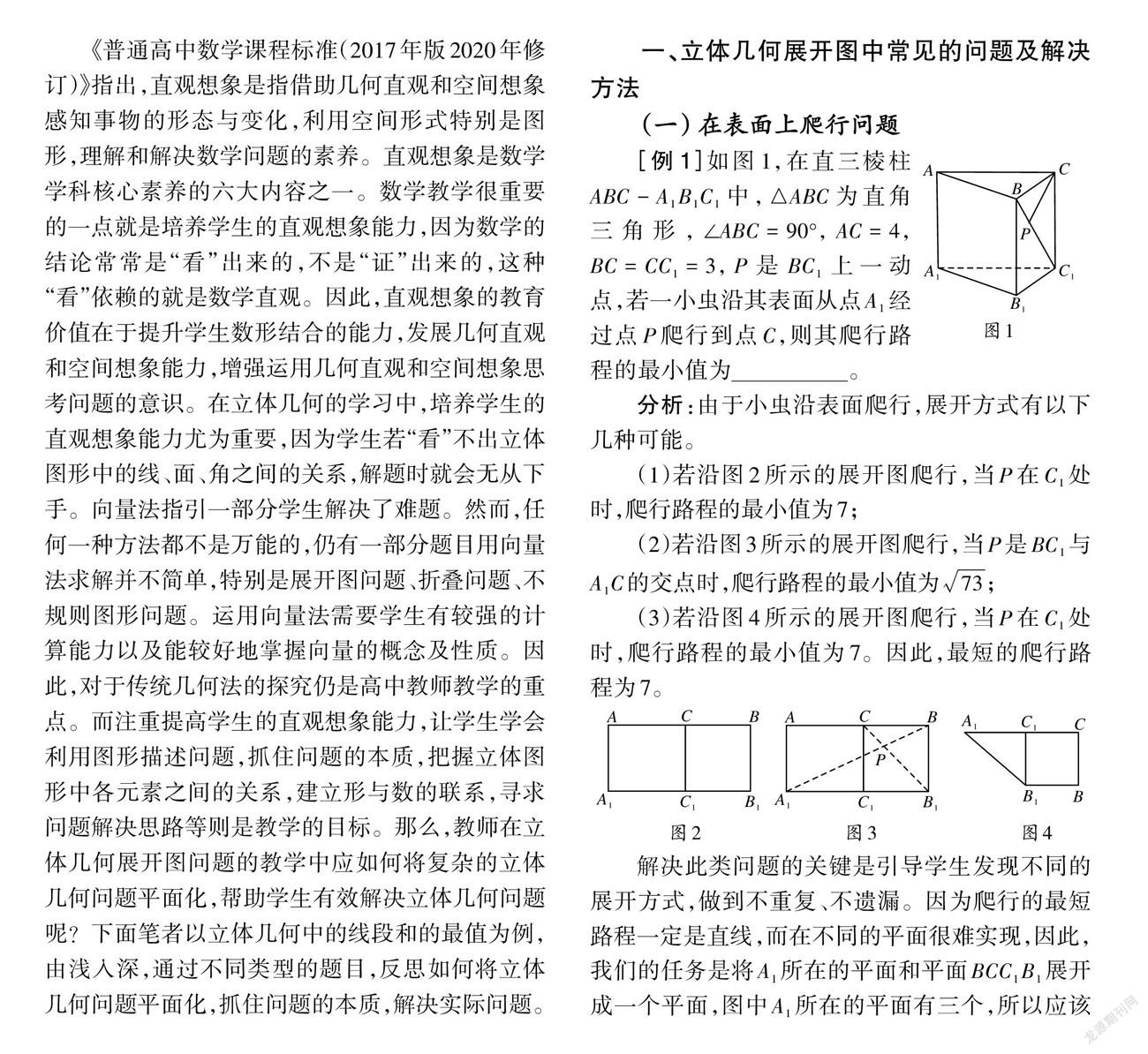

[例2]如图5,在棱长为1的正方体[ABCD-A1B1C1D1]中,[E]为线段[B1C]的中点,[F]是棱[C1D1]上的动点,若点[P]为线段[BD1]上的动点,则[PE+PF]的最小值________________________。

分析:[P],[E],[F]在同一平面[ABC1D1]上,这样空间问题就转化为平面问题。要求线段和[PE+PF]的最小值,只需要[P],[E],[F]三点共线,并在一条定直线上求一点[P],使得线段和最小。该问题中的三点只有[E]为定点,[F],[P]均为动点,该问题又转化为点关于直线[BD1]对称的问题。因此,只需要作[E]关于[BD1]对称的点[E],再过[E]作[EF]垂直于[C1D1]于[F],此时,[EF]与[BD1]交于点[P](如图6),这样就找到了动点[P]与[F]使得线段和最小,此时[PF+PE=PF+PE=FE=C1Q],最后利用矩形[ABC1D1]的边的大小关系求[C1Q]的值即可。

解:连接[AD1],作 [E]关于直线[BD1]的对称点为[E],过[E]作[EF⊥C1D1]于[F],由[AB=1],[BC1=2],[∴sin∠C1BD1=33],[HE=66],[EE=63],[EQ=23],所以[PF+PE=PF+PE=FE=C1Q=EC1+EQ=22+23=526]。

该问题考查学生是否能从立体图形中抽象出平面图形,让抽象的问题直观化,将立体几何平面化,同时借助图形提出数学问题,发现图形与数量的关系,达到解决实际问题的目的。能借助几何知识发现三点共面,借助空间想象对几何图形进行变换,将数的问题(求线段和的最值)转化为图形问题,是解决该问题的关键。这类问题能较好地培养学生的识图、变图能力,能打开学生的思维空间,能让学生将图形中的点、线、面的位置关系看得更加透彻,发展学生的直观想象能力。

(三)各点不在同一平面上的最值问题

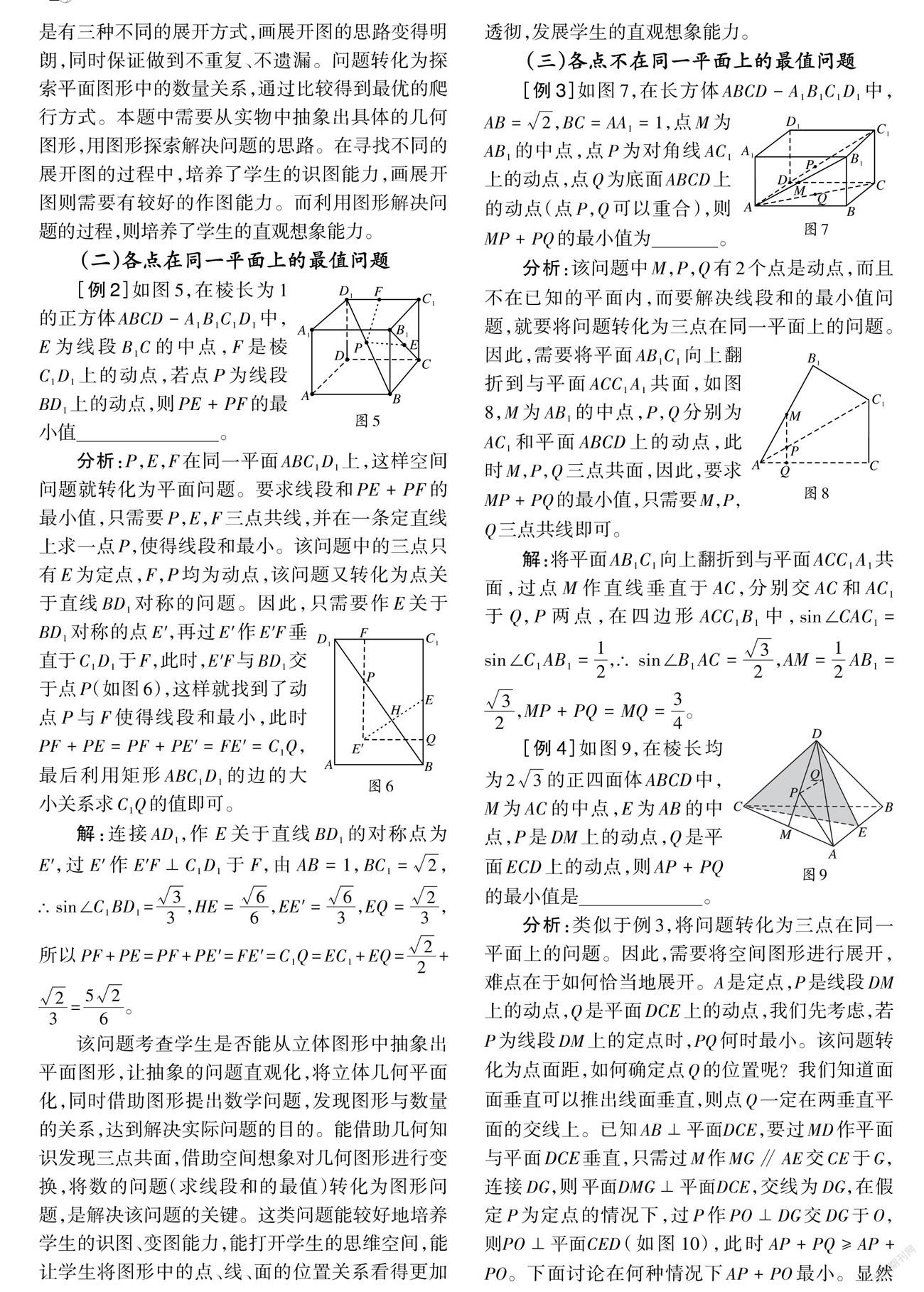

[例3]如图7,在长方体[ABCD-A1B1C1D1]中,[AB=2],[BC=AA1=1],点[M]为[AB1]的中点,点[P]为对角线[AC1]上的动点,点[Q]为底面[ABCD]上的动点(点[P],[Q]可以重合),则[MP+PQ]的最小值为________________________。

分析:该问题中[M],[P],[Q]有2个点是动点,而且不在已知的平面內,而要解决线段和的最小值问题,就要将问题转化为三点在同一平面上的问题。因此,需要将平面[AB1C1]向上翻折到与平面[ACC1A1]共面,如图8,[M]为[AB1]的中点,[P],[Q]分别为[AC1]和平面[ABCD]上的动点,此时[M],[P],[Q]三点共面,因此,要求[MP+PQ]的最小值,只需要[M],[P],[Q]三点共线即可。

解:将平面[AB1C1]向上翻折到与平面[ACC1A1]共面,过点[M]作直线垂直于[AC],分别交[AC]和[AC1]于[Q],[P]两点,在四边形[ACC1B1]中,[sin∠CAC1=sin∠C1AB1=12],[∴sin∠B1AC=32],[AM=12AB1=32],[MP+PQ=MQ=34]。

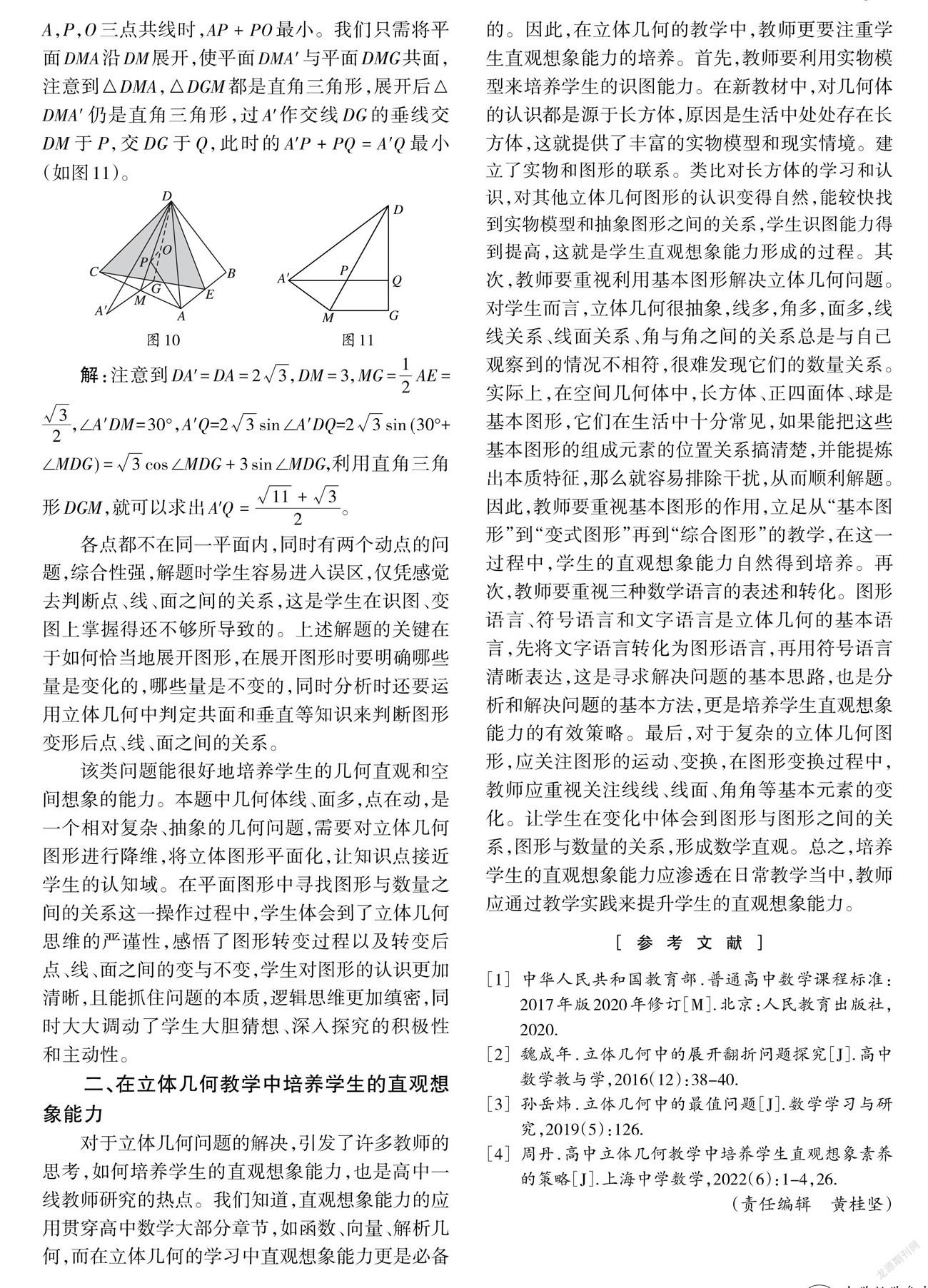

[例4]如图9,在棱长均为[23]的正四面体[ABCD]中,[M]为[AC]的中点,[E]为[AB]的中点,[P]是[DM]上的动点,[Q]是平面[ECD]上的动点,则[AP+PQ]的最小值是________________________。

分析:类似于例3,将问题转化为三点在同一平面上的问题。因此,需要将空间图形进行展开,难点在于如何恰当地展开。[A]是定点,[P]是线段[DM]上的动点,[Q]是平面[DCE]上的动点,我们先考虑,若[P]为线段[DM]上的定点时,[PQ]何时最小。该问题转化为点面距,如何确定点[Q]的位置呢?我们知道面面垂直可以推出线面垂直,则点[Q]一定在两垂直平面的交线上。已知[AB⊥平面DCE],要过[MD]作平面与平面[DCE]垂直,只需过[M]作[MG∥AE]交[CE]于[G],连接[DG],则[平面DMG⊥平面DCE],交线为[DG],在假定[P]为定点的情况下,过[P]作[PO⊥DG]交[DG]于[O],[则PO⊥平面CED](如图10),此时[AP+PQ≥AP+PO]。下面讨论在何种情况下[AP+PO]最小。显然[A],[P],[O]三点共线时,[AP+PO]最小。我们只需将平面[DMA]沿[DM]展开,使平面[DMA']与平面[DMG]共面,注意到△[DMA],△[DGM]都是直角三角形,展开后△[DMA']仍是直角三角形,过[A]作交线[DG]的垂线交[DM]于[P],交[DG]于[Q],此时的[A'P+PQ=A′Q]最小(如图11)。

解:注意到[DA=DA=23],[DM=3],[MG=12AE=32],[∠A'DM=30°],[A'Q=23sin∠A'DQ=23sin(30°+∠MDG)=3cos∠MDG+3sin∠MDG],利用直角三角形[DGM],就可以求出[AQ=11+32]。

各点都不在同一平面内,同时有两个动点的问题,综合性强,解题时学生容易进入误区,仅凭感觉去判断点、线、面之间的关系,这是学生在识图、变图上掌握得还不够所导致的。上述解题的关键在于如何恰当地展开图形,在展开图形时要明确哪些量是变化的,哪些量是不变的,同时分析时还要运用立体几何中判定共面和垂直等知识来判断图形变形后点、线、面之间的关系。

该类问题能很好地培养学生的几何直观和空间想象的能力。本题中几何体线、面多,点在动,是一个相对复杂、抽象的几何问题,需要对立体几何图形进行降维,将立体图形平面化,让知识点接近学生的认知域。在平面图形中寻找图形与数量之间的关系这一操作过程中,学生体会到了立体几何思维的严谨性,感悟了图形转变过程以及转变后点、线、面之间的变与不变,学生对图形的认识更加清晰,且能抓住问题的本质,逻辑思维更加缜密,同时大大调动了学生大胆猜想、深入探究的积极性和主动性。

二、在立体几何教学中培养学生的直观想象能力

对于立体几何问题的解决,引发了许多教师的思考,如何培养学生的直观想象能力,也是高中一线教师研究的热点。我们知道,直观想象能力的应用贯穿高中数学大部分章节,如函数、向量、解析几何,而在立体几何的学习中直观想象能力更是必备的。因此,在立体几何的教学中,教师更要注重学生直观想象能力的培养。首先,教师要利用实物模型来培养学生的识图能力。在新教材中,对几何体的认识都是源于长方体,原因是生活中处处存在长方体,这就提供了丰富的实物模型和现实情境。建立了实物和图形的联系。类比对长方体的学习和认识,对其他立体几何图形的认识变得自然,能较快找到实物模型和抽象图形之间的关系,学生识图能力得到提高,这就是学生直观想象能力形成的过程。其次,教师要重视利用基本图形解决立体几何问题。对学生而言,立体几何很抽象,线多,角多,面多,线线关系、线面关系、角与角之间的关系总是与自己观察到的情况不相符,很难发现它们的数量关系。实际上,在空间几何体中,长方体、正四面体、球是基本图形,它们在生活中十分常见,如果能把这些基本图形的组成元素的位置关系搞清楚,并能提炼出本质特征,那么就容易排除干扰,从而顺利解题。因此,教师要重视基本图形的作用,立足从“基本图形”到“变式图形”再到“综合图形”的教学,在这一过程中,学生的直观想象能力自然得到培养。再次,教师要重视三种数学语言的表述和转化。图形语言、符号语言和文字语言是立体几何的基本语言,先将文字语言转化为图形语言,再用符号语言清晰表达,这是寻求解决问题的基本思路,也是分析和解决问题的基本方法,更是培养学生直观想象能力的有效策略。最后,对于复杂的立体几何图形,应关注图形的运动、变换,在图形变换过程中,教师应重视关注线线、线面、角角等基本元素的变化。让学生在变化中体会到图形与图形之间的关系,图形与数量的关系,形成数学直观。总之,培养学生的直观想象能力应渗透在日常教学当中,教师应通过教学实践来提升学生的直观想象能力。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准:2017年版2020年修订[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 魏成年.立体几何中的展开翻折问题探究[J].高中数学教与学,2016(12):38-40.

[3] 孙岳炜.立体几何中的最值问题[J].数学学习与研究,2019(5):126.

[4] 周丹.高中立体几何教学中培养学生直观想象素养的策略[J].上海中学数学,2022(6):1-4,26.

(责任编辑 黄桂坚)