汕头市海滨路高标准防潮堤改建工程设计要点分析

2022-11-25蚁晓达

蚁晓达

(河南省水利勘测设计研究有限公司汕头分公司,广东 汕头 515000)

汕头市海滨路规划定位为一条集交通、 景观为一体的滨海空间走廊, 目前海滨路沿线防潮堤长2.199km,呈东西走向,东起始于黄厝围新桥,西闭合于东海岸大道,总体走向为Z字型,较为蜿蜒曲折。为确保海滨路防洪体系封闭, 推动滨海空间景观带的开发建设,需将下蓬海堤(海韵路至海兴路堤段)堤轴线进行南移,对老堤进行拆除重建,新堤轴线沿着最新海域线走向,总长393m,新建防潮堤采用200年一遇防潮标准。 工程建设内容为改建总长393m的防潮堤段,建设范围如图1。

图1 工程平面布置

1 工程建设条件

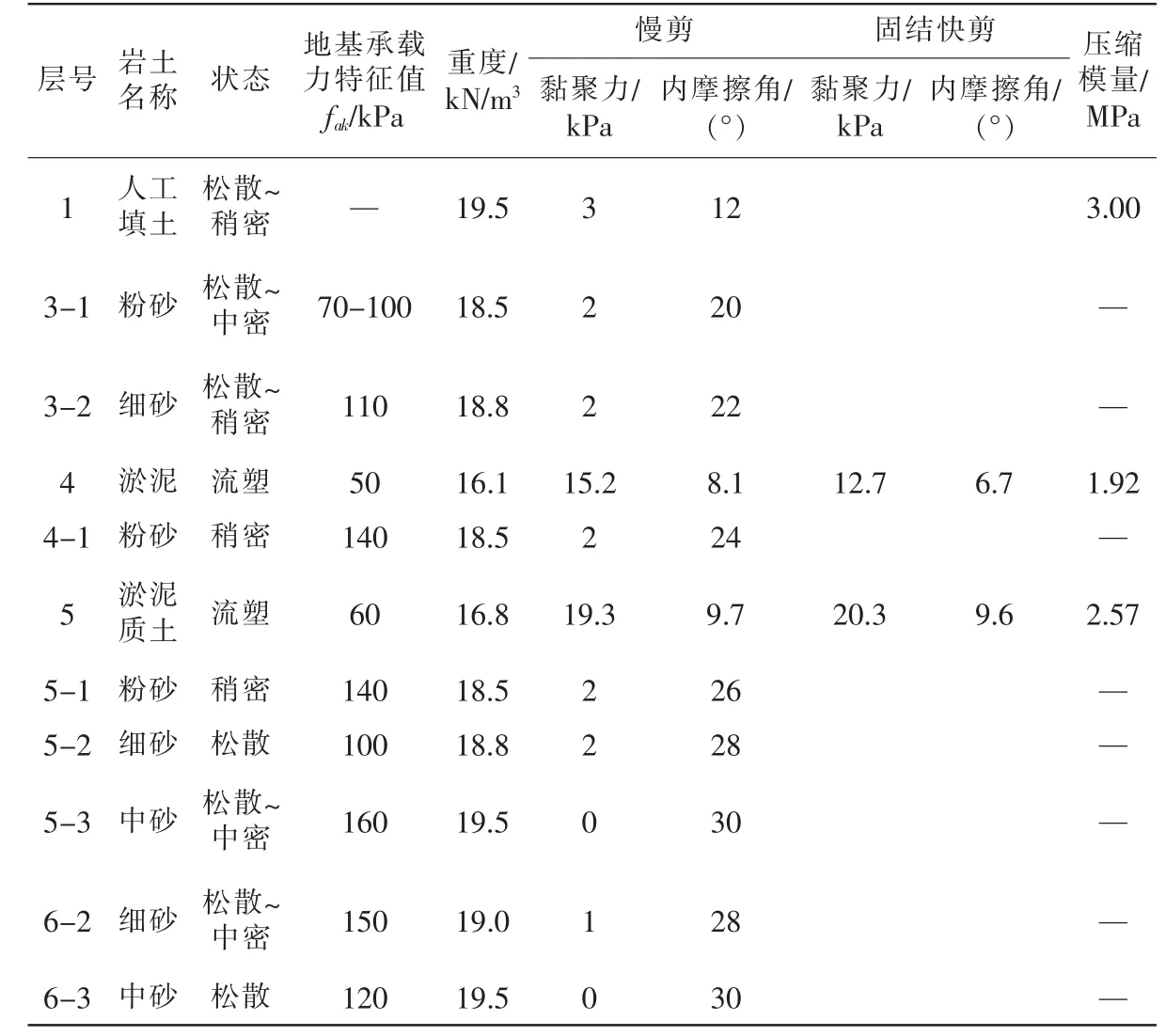

项目区地形平坦,地势低平,相对高差较小,地面标高范围为1.19~3.60m。 地貌上属榕江及韩江(现期)港湾式三角洲沉积平原前缘,水陆交通方便。 根据地质钻孔揭露,堤基范围内的地层主要为(1-1)素填土、(3-1)粉砂、(3-2)细砂;特殊性土主要为厚层软土(淤泥、淤泥质土)。分层土体主要物理力学性质参数建议值如表1。

表1 地基岩土层设计参数建议值汇总

2 工程设计要点

2.1 工程设计标准

根 据GB50201—2014 《 防 洪 标 准》 和GB/T51015—2014 《海堤工程设计规范》 及DB/T182—2004《广东省海堤工程设计导则(试行)》等规程、规范, 工程保护对象为重要城市, 因此工程等别为Ⅱ等。根据《广东省韩江流域水利综合治理工作方案》,到2025年,省域副中心汕头市中心区防洪(潮)能力须达到200年一遇。 综上所述,结合汕头经济社会发展的要求, 确定改建防潮堤的防潮标准为200年一遇,防潮堤级别为1级海堤。

2.2 堤型选择[1-2]

针对现状堤防情况,堤型选择原则如下:①为节省工程投资,堤型尽量利用原有旧堤断面整改。②在充分考虑城区居民房屋密集,拆迁困难的条件下,尽量选择拆迁、占地少,又经济可行的堤型。 ③要与河道的水流及风浪特征相适应。 ④因地制宜、就地取材。由于汕头地区石多土少,堤型设计时充分考虑节约用土,尽量多采用石料。

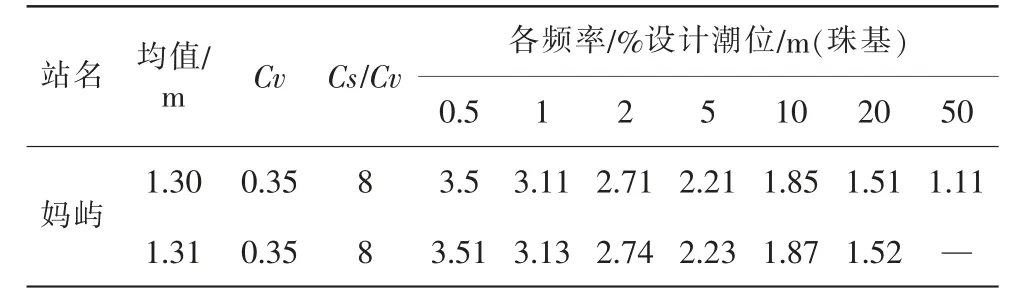

表2 不同频率潮位选择

综合考虑后,防潮堤堤型采用直立挡墙墙后填土堤型, 迎水面设置C40混凝土直立墙,墙后填土宽5m,背水坡坡比为1∶2。

2.3 堤顶宽度与高程确定[3-4]

防浪墙堤顶宽度应根据堤身整体稳定、 防汛、 管理及施工的需要。 根据GB 51015—2014《海堤工程设计规范》,1级海堤堤顶宽度不宜小于5m。 本工程堤防等级为1级,结合上位规划、景观带布置及堤顶防汛交通等要求综合考虑后,堤顶宽度取为5m。

堤顶高程按设计高潮位加波浪爬高和堤顶安全加高确定,如式(1)。

式中 Zp为设计频率的堤顶高程;hp为设计频率的高潮位(挡潮标准200年一遇的潮位值为4.244m);RF为按设计波高计算的累积频率为F的波浪爬高值,按不允许部分越浪设计时取F=13%;A为安全加高, 对于不允许部分越浪的1级海堤为1.0m,允许部分越浪的1级海堤取0.5m。

根据式(1),选取典型防潮堤典型断面计算堤顶高程。 计算输入条件为:工程采用直墙式堤围,按允许越浪设计,其迎水坡坡度1∶0.1;工程区域设计风速40m/s, 风向正对堤身, 吹程F=2800m, 风区内水深10m。 根据上述条件计算所得波浪爬高为1.875m,叠加0.5m安全加高后,计算所得改建防潮堤200年一遇堤顶高程为6.619m,实取6.65m。

2.4 堤身结构设计

海滨路东延线一带的滨海空间是汕头市重要的景观区和观海长廊,因此,堤身结构设计应充分考虑景观要素。工程迎水面采用C40混凝土挡土墙,墙高4.5m,墙底埋深1.0m,墙顶宽0.8m,外坡1∶0.1,内坡1∶0.5;墙顶防浪墙分两部分设置,下部采用钢筋混凝土防浪墙,墙顶高程为6.0m,墙顶宽度为1.05m,并在墙前设反弧曲面,反弧半径为0.2m;上部采用花岗岩栏杆, 高1.1m, 栏杆下面实体部分高0.65m,宽0.25m,充当防浪墙作用,顶面高程为6.65m。 挡墙临海侧采用50cm厚C40埋石混凝土护脚防护,宽度5m,堤脚采用块石填充。 挡墙墙后填土结构,堤顶宽5m,背水坡1∶2。

2.5 堤基加固处理

改建堤段堤基主要位于粉细砂层,层中以淤泥、细砂为主,土层具有厚度大、孔隙比大、易沉降、高灵敏度、高压缩性、低强度的工程特性,且粉砂属易液化土层,液化时易失稳。 上述土层若不经处理,防潮堤基存在沉降变形风险, 故应考虑堤基沉陷对工程建设的不利影响[5]。

综合考虑后, 设计挡墙基础采用高压旋喷桩处理,下部桩身长度30m,桩径600mm,间距1500mm,矩型布置;堤后填土侧基础采用水泥搅拌桩处理,桩身长度10m,桩径500mm,间距1500mm,矩型布置;堤迎水侧基础采用水泥搅拌围封桩,桩身长度15m,两排桩心间距400,矩形布置。经计算,高压旋喷桩复合地基承载力特征值为132.80>100kPa,故设计采用高压旋喷桩能满足地基设计承载力需求。

3 堤防稳定分析

3.1 堤段挡墙稳定、应力计算

3.1.1 选取典型断面

选取防潮堤桩号K0+100断面作为典型断面,该堤型采用了混凝土挡墙、墙后填土堤型,挡墙高4.5m,墙底埋深1.0m,墙顶宽0.8m,外坡1∶0.1,内坡1∶0.5。 计算断面示意图如图2。

图2 改建堤型计算断面

3.1.2 计算方法

该堤段堤基为粉砂,根据地质资料得知,基底摩擦系数取0.3。 重力式挡墙稳定、 应力计算按GB 50286—2013《堤防工程设计规范》公式进行。

3.1.2.1 滑稳定计算公式

式中 ∑W为作用于墙体上的全部铅直力总和;∑P为作用于墙体上的全部水平向荷载;Kc为计算抗滑稳定安全系数;f为底板与堤基之间的摩擦系数,取f=0.35。

3.1.2.2 抗倾稳定计算公式

式中 K0为抗倾稳定安全系数;∑MV为抗倾覆力矩;∑MH为倾覆力矩。

3.1.2.3 基底压应力计算公式

式中 σmax,min分别为基底的最大和最小压应力; ∑G为垂直荷载;A为底板面积; ∑M为荷载对底板形心轴的力矩;∑W为底板的截面系数。

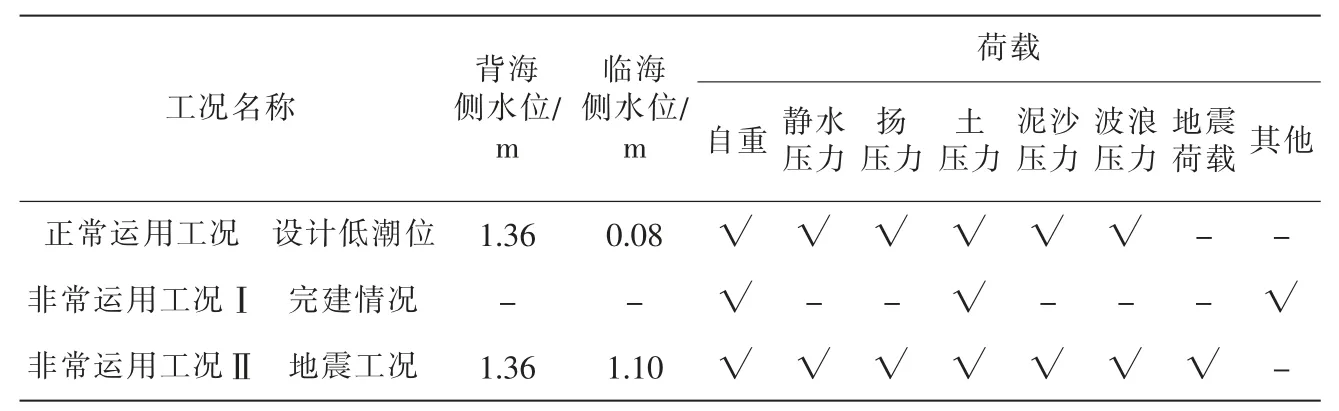

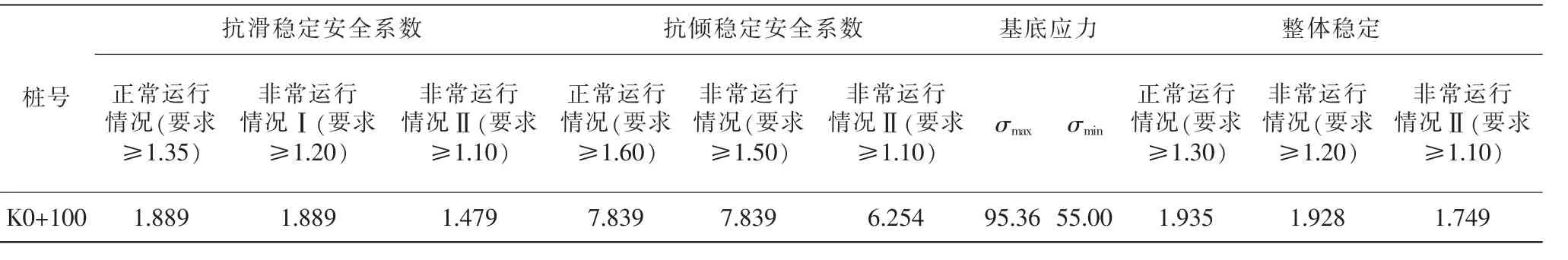

计算工况如表3。 计算结果如表4。

表3 稳定计算工况及荷载组合

表4 挡墙稳定、应力计算结果

因此,根据以上稳定计算,重力式挡墙抗滑、抗倾满足稳定要求;基底应力验算亦满足允许应力要求。

3.2 堤防沉降计算方法

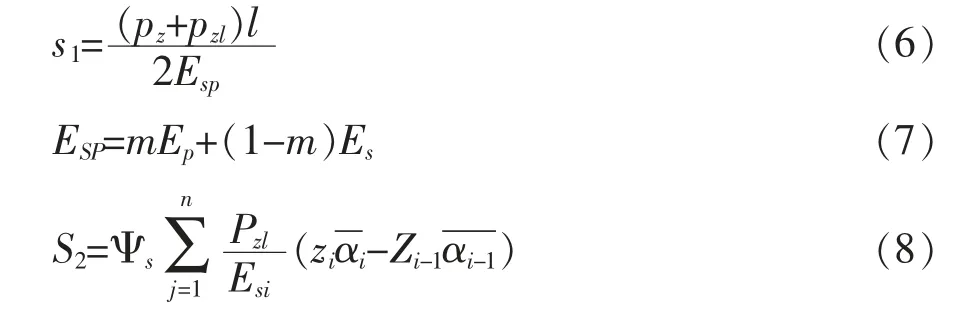

水泥土搅拌桩复合地基的变形S包括搅拌桩复合土层的平均压缩变形S1与桩端下未加固土层的压缩变形S2。

水泥土搅拌桩复合土层的压缩变形S1可按式(6)计算:

式中 S为最终沉降量;S1为复合土层的压缩变形;S2为复合土层桩端以下未加固土层的压缩变形;Pz为水泥土搅拌桩复合土层顶面的附加压力值;m为搅拌桩的面积置换率;Pzl为水泥土搅拌桩复合土层底面的附加压力值;Esp为水泥土搅拌桩复合土层压缩模量;Ep为水泥土搅拌桩压缩模量, 对桩长较短或桩身强度较低者可取低值,反之可取高值;Es为桩间土的加权平均压缩模量;Ψs为沉降计算经验系数;Esi为基础底面以下第i层的压缩模量;Zi、Zi-1分别为基础底面至第i层土、第i-1层土底面的距离;αi、αi-1分别为基础底面计算点至第i层土、第i-1层土地面范围内平均附加应力系数;n为计算范围的土层数。

本阶段设计选择完建无水期进行地基沉降量计算,经计算得改建堤段基础最大沉降量为100.59mm。根据SL265—2016《水闸设计规范》,天然土质地基上水闸地基最大沉降量不宜超过15cm, 相邻部位最大沉降差不宜超过5cm。 因此,可认为本工程堤防地基计算沉降量和沉降差在允许范围内,满足规范要求。

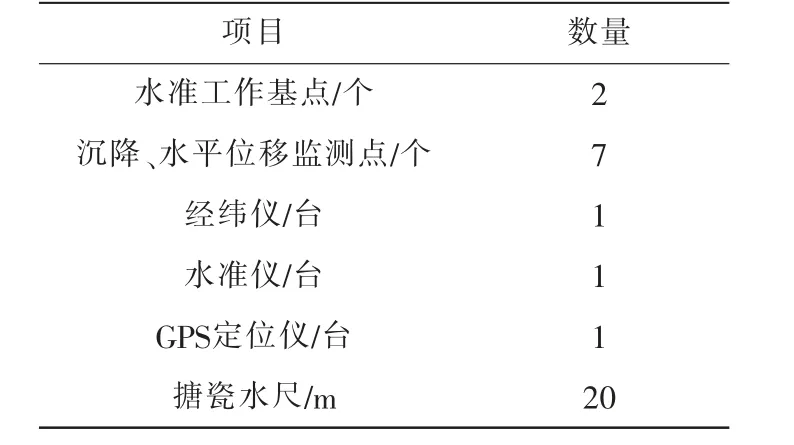

4 工程安全监测

为确保工程安全运行, 提高工程运行的管理水平,结合本工程的情况和规范要求,设置巡视检查、堤身沉降与位移观测, 以及安全监测工程量等一般性观测项目。

巡视检查一般重点检查堤身、 堤基及穿堤建筑物范围内的裂缝、洞穴、滑动、明显沉降或隆起及渗漏、涌水等现象。

堤身沉降量观测,可利用沿堤顶埋设的里程碑或专门埋设的固定测量标点定期或不定期进行观测。地形地质条件较复杂的堤段,应适当加密测量标点。 堤身位移观测断面,应选在堤基地质条件较复杂,渗流位势变化异常,有潜在滑移危险的堤段。 进行定期和不定期观测。特别是汛期,应缩短观测间隔时间,增加观测次数。每一代表性堤段的位移观测断面应不少于3个,每个观测断面的位移观测点不宜少于4个。

本项目沉降观测与位移观测沿海堤轴线每隔300m设置地表沉降点和位移边桩, 安全监测工程如表5。

表5 安全监测工程量

5 结语

(1)防潮堤堤型采用直立挡墙墙后填土堤型,堤顶宽度设计5m,堤顶高程设计6.65m,堤身结构采用混凝土挡土墙,下部采用钢筋混凝土防浪墙,上部采用花岗岩栏杆, 挡墙临海侧采用50cm厚C40埋石混凝土护脚防护,堤脚采用块石填充。

(2)改建堤段堤基为软弱土体,受上部荷载作用沉降变形量大,采用高压旋喷桩进行堤基处理,既节约了成本,又避免了普通预制桩锤击施工造成的风险。

(3)通过理论计算可知,改建后的堤防抗滑稳定安全,堤基沉降满足规范要求。工程实施后可保证海滨路沿线防洪体系封闭,进一步提升区域地块价值,推动区域经济可持续发展。