关于电影本质的文化思考

2022-11-23杨显泽魏万磊

杨显泽,魏万磊

(1.北京师范大学艺术与传媒学院,北京 100875;2.中国社会科学院大学历史学院,北京 100089)

1 电影摄影术

摄影术是电影诞生的基础条件,《荣誉》 的作者苏牧说:“电影是技术与艺术的结合。”没有这项技术基础我们将无从谈起,而电影的哲学性很大程度上也就来自摄影术的原理。同时,新心理学为我们提供了一种强有力的武器来探讨现实的问题,在影像时代会不可避免地提到这跨时代的学说。而长曝光带来的“凝固时间”效果促使着我们进一步追求更加真实的“时间流”。通过电影摄制技术的诞生过程,可以更有逻辑地对其进行哲学与文化思考。

1.1 摄影术对人类的冲击

1827年,尼埃普斯(Joseph Nicéphore Nièpce)在他家窗口拍摄了人类历史上第一张照片《窗外景色》(见图1),这张照片足足曝光8 个小时,因此画面中出现了东、西两座建筑的墙面都受光的情景。尼埃普斯永远想象不到他刚刚拍下的照片将影响整个人类社会,甚至我们认知现实的基本方式。

图1 窗外景色

摄影术,英文为photography,意为“用光书写”,名字十分贴切,因为摄影的原理就是通过光子使胶片曝光而记录图像。于是,摄影术和眼睛的运作原理一样,都是通过光线来感光成像(无论是感光细胞还是金属板),那是否可以说,我们认知世界(当然仅限于视觉)的过程和摄影术在某种程度上是相同的呢?如果答案是肯定的话,那我们是否就可以接受摄影术的产物与现实很是接近呢?

显然,这样的论述未免过于浅显,且不正确,必定会有质疑的声音。例如,也许有人会提出,摄影术当然不能与现实相提并论,因为相片本身不具有思考能力,缺乏认知环节。然而,同现实的交互与认知本身是分割开的,眼睛接收到的图像通过神经才传达到我们的脑海中,现实早在这之前就已经被“捕获了”,至于现实怎样产生意义,才是心灵的工作,就像桑塔格女士所言,相片上的东西本身不包含意义,只不过是元素的拼接[1-2]。我们所说的就是这些拼接起来的现实元素,而不是这些元素在如何拼接。

另外,相片具有颗粒性的特点,是一个个光子刻印下的结果,正如薛定谔所说,若没有能量的量子单位,宇宙将会呈现无生机的连续性,这种连续性不是现实意义上的连续,而是代表着不会产生任何独立事件与个体,所以相片的颗粒性是天生带有哲学意味的。

就像博德里(Jean Baudrillard)指出电影无意识的“询唤”效果不仅隐含于影片内容之中,而且更体现于电影机器本身[3-4]。因此,摄影术对人类最大的冲击在于这种新媒介不再像语言、文字这样的媒介需要对现实编码再转译,类似尼尔波兹曼(Neil Postman)所谈到的“铅字的释义”。摄影术直接承载着现实,使得整个建立在某种符号学上的人类文明受到冲击并动摇起来,所以20世纪才会涌现大量摄影师、哲学家急切地为摄影赋义,但一切基于照片上图像的美学拆解或文本分析在摄影图像本身承载的现实力量面前都是乏力的。

1.2 摄影术与新心理学

上文阐述了摄影术与现实本身的关系,这一段落将重点关注人的认知这一概念,以一张摄影作品,《阿尔梅里亚,安达鲁西亚》(见图2)开始。在《电影与新心理学》一书中,将这幅照片称为“一种腔调上的连续性(Une continuité tonale)……”,简单来说,就是指这张照片内人物与篮球的动势、毛茸茸的质感和倾斜的前景构成了一种延伸感,从相片延伸至我们的现实[5]。

图2 阿尔梅里亚,安达鲁西亚

若想做电影理论的分析,则人的认知模式是绕不开的课题,克里斯蒂安·麦茨(Christian Metz)研究的结论也便是心理作用与影像特质共同造成了 “真实感”的产生,其直接依赖于心理意识[6]。这也就是发生在20世纪下半叶的从结构主义语言学的符号学向精神分析的符号学的跃进。要进一步解释相片是如何影响到我们的认知的,就要提到新心理学,强调不再分割知觉,而是整体感受现实,以形式(form)为认知的基本单位。例如,笛卡尔在《沉思集》中曾经提过这么一个问题,我们在窗边看着路人走过街道的时候,我们怎么知道那是人,而不是一些顶着大衣和帽子的自动机在走呢[7]?笛卡尔将问题的答案简单归于智力的补充,是通过脑中的逻辑推理得出的。传统心理学因此认为认知是智力对感觉解码的过程,执着于“分析”的行为。但新心理学带给我们一种全新的视角:我们并不是以自己的智力构建世界,分析只是结果而不是缘起,就像心—身问题,是自身放置在客观世界中的一种自然的感受,整体上去与世界接触。也就是说,我们之所以知道那些是人而不是自动机,是因为我们全身心地在与世界连接,虽然看不到路人的正脸,但能体会到“人”的这一形式,就像我们说地毯是“一种毛茸茸的蓝色”,蓝色这个概念是无法与“蓝色的东西”相割裂的,例如,当我们在想到“蓝色”时,脑海中一定会出现某种实体承载着蓝色这种颜色,而无法构建出“纯粹的蓝色形式”,这是因为与我们相连的是生活中的万千蓝色物品,而非蓝色概念,电影同理。这种新的理解视角也解决了众多情感的终极归属问题。

如果以这种现实认知方式为基础,我们就可以暂且抛开胶卷这种媒介来谈电影或相片本身,因为我们与其中的现实相连,因为它们超越了画框的限制,直接延续到我们的肉体表面,就像《电影与新心理学》所说的:“一种腔调上的连续性……”

1.3 长曝光与凝固时间

不难看出,摄影术所代表的现实,仅是某一时刻的现实,那些打在胶片上的光子只是那一瞬间的光子,没有变化,没有时间,更准确地,没有运动。

刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)的著作《技术与文明》中曾经提到过,时间观念实际上是人类的发明创造,在第一个计时工具出现前,人类曾与时间融为一体,人类是永恒的,而非像如今这样完全地割裂开来,由钟表控制着我们自己[8]。然而随着技术的发展,有一种摄影方式叫作“长曝光”,慢慢地进入了人们的视野。长曝光意味着可以记录下几分钟甚至几年的现实运动,但这样的记录在时间层面并没有真正的意义,原因在于,后来的光子将影响先前被刻下的影像,比起记录运动,更像是凝固化运动,是一种凝固时间的行为,而重心并不在表现运动上,但长曝光对时间的描述启发了随后利用摄影术追求时空结合的人们。

摄影术的发展直接孕育了本文重点论述的一种艺术形式——电影。

2 电影的视觉滞留与时空表达

同摄影术类似,视觉滞留也是电影诞生的重要前提,是这项技术真正让电影动起来,让其可能用来表现运动。既然电影能够展现运动的时间,那么就可以拥有时空表达的能力,从而更好地来阐释何为现实。

2.1 视觉滞留原理的发现与应用

视觉滞留原理最早于1824年由英国伦敦大学教授彼得·马克·罗杰特(Peter Mark Roget)提出,大意为光线打在视网膜上并不会迅速消失,而是会有短暂的停留,从而形成连续的影像,如走马灯。电影本质上是连续的幻灯片,但不可否认的是我们的视觉认知方式就是“幻灯片式”的,无论错觉中的时间有多么连贯,当我们被置于客观世界中,感受出的仍是0.1~0.4 秒运动碎片。

电影之所以能够表现出“运动”,就是运用了视觉滞留原理,以连续不断的胶片呈现出不断变化的画面。正如克拉考尔(Siegfried Kracauer)所说,他的电影理论立论基础就是“电影按其本质来说是照相的一次外延,因而也跟照相手段一样,跟我们的周围世界有一种显而易见的亲近性”[9],而这次外延,便是时间轴上的运动与变化。

2.2 时空元素的统合与戏剧

不同于被创造的时间观念,时间本身并不是被创造的,是运动的另一种表达方式。例如,“他在4 秒内走了10 米”,可以表达为“他走了4 秒”和“他走了10 米”,因此也可以说表现运动即为表现时间,在电影语境中,即为表现位移。之所以说摄影术是电影诞生的关键前提,不仅是因为在技术层面上实现了单元画面的量产(否则就该说印刷术是技术前提了),更是因为摄影术用一种自然而然的方式构建出了现实空间,早期的学者更倾向于摄影术仅是在配置不同的物质元素以形成某种形式,电影仅是在此之上的物质叠加。然而这样的论点在电影与完形心理学的激烈讨论后便落伍了。电影中的时间赋予了照片一种“可完形性”,在电影之前,不会有人想到照片中的时间、动作只是一些“决定性瞬间”,不会有严格意义上的动势。随着技术的更迭,人们会更加注意照片中的“前一秒和后一秒”,主动地在脑海中统合时空要素,时间正式成了那个世界中的一份子,最具有代表性的就是近年流行起来的“阈限空间”风格照片,在这些照片中,仿佛下一秒就会发生什么。电影,成为时间与空间(位移)的混合体,也就真正脱离了相片,成为另一种新的形式。正如德勒兹(Gilles Louis Réné Deleuze)所说,电影的发展朝着“时间—影像”靠拢,时间性作为电影的“晶体”,最终规定着电影的本质[10]。

为便于理解,我们可以拿出另一种艺术形式——戏剧,来对比分析。戏剧在实践层面上是与电影最相近的一门艺术,都是视与听的结合,甚至中国电影学最早就有占支配地位的“影戏思维”,很长一段时间都是电影技术辅佐更好的戏剧诞生。戏剧似乎也是在表达现实,但最重要就是它在“表达”现实,而不是“再现”现实,戏剧的目的就是在割裂现实世界,创造出戏剧世界。这种艺术的特点首先就在于一种独特的“仪式感”,舞台、座位席、造境、灯光、幕布,演员的出场、高亢的台词等无一不是在尝试强调与现实的对立。物质空间层面,戏剧的布景仅针对正前方的观众,是一种平面视觉错觉,是真正意义上的“排列物质元素”;而在时间层面,很明显剧中时间是独立于现实的,且不存在连续的时间流,时间完全为故事服务,形成一种“伪时间”。正如“剧场”(theatre)一词来源于希腊语“theasthai”,意为在适当的距离内用眼睛或耳朵面对某物。

虽然在实践方面,戏剧与电影极为相似。但就艺术本质来说,与电影向往现实的特性不同,戏剧本身就是尝试独立于现实的产物,或用范·利耶的方式来理解:戏剧是宏观世界中的微观世界。

3 电影与现实

在前文中已以电影形成的过程为线索,探讨了电影那种“与生俱来的现实性”,但是电影终究不是现实,技术层面的胶片封装、“摄制者”的主体性、人的理解方式等都会产生影响。因此,对电影与现实关系的讨论才是本文的重中之重。

3.1 裁剪现实的剪刀与“过程性”的真实

上文的讨论似乎仅局限于纯净的电影本体,而电影无法脱离摄制这一过程而存在。虽然说摄制过程本身仅为简单的光子刻印,但刻印之后的半永久性保存(仅仅取决于技术手段)与再映功能却将其从抽象的精神空间拉到了物质世界。现实是无法重现的,即使是完全相同的一段现实一旦被从现实流中截取下来就失去了连续性的意义。例如,一段存在脑海中的记忆,截取下的现实失去了与前后现实互动的能力,像一块被封装起来的黄油,只有外包装与现实形成新的联系。对胶片的放映,只是对现实的再现,再现的是某一时刻的现实,而绝不能形成“重现”,因为本质上再现出的那一段现实已经与我们断绝了联系,某部电影中出现的人即使很快去世但也与影片本身无关,因为电影中的演员是组成现实的“颗粒”之一,并不是某种有意义的元素,而仅代表着光子的形状。电影的功能是一把裁剪现实的剪刀,但严格来说裁剪下的现实并没有消失,而是“拷贝”下来一份。

贝克特(Beckett)曾说过:事物必然有其过程,此过程不是必然有结局和目标。电影的真实性正是体现在过程性上,不同于其他的艺术形式,突出某个节点、某个高潮,电影客观地、平静地(指影像本身,有关电影的主观性将在下一部分论述) 记录着现实的过程,在现实流中唯有过程存在,是元素平移的段落建构了整个世界,但真实性并不意味着完全的真实。

3.2 “导演手中的电影”

既然电影无法脱离“摄制”的过程,那么也就无法脱离“摄制者”。在进行电影探讨时,不可避免地会涉及“摄制者”对电影的主观操控性,在此语境下的电影可暂且被称为“导演手中的电影”。

就像传统的剪纸艺术,作者控制着图案的形成一样,电影这把剪刀也大多被掌控在导演手中。前文所提到的梅洛庞蒂,是直接继承胡塞尔现象学的主要人物之一,胡塞尔曾深入探讨过意识的特质,按照早期现象学者的观点,电影艺术实际上是摄影的客观功能与“摄制者” 的主观意识的综合产物,“摄制者”也在主观地构建世界。在实践层面,电影裁剪现实的方式或视点确受导演所影响。例如,电影镜头语言中不同的视点:鸟的视点(俯拍)、人的视点(平拍)、狗的视点(仰拍),都具有一定的主观性。但我们不妨换个角度来思考这个问题,在荧幕上这3 种视点的确会播放出不同的影像,然而当这3 种视点存在于同一个时空中时,所记录下的是不同的现实吗?或者说,我们走在街上时,天上的鸟所处在的现实与我们所处的现实间是有所区别的吗? 当我们从上、中、下3 个角度来拍摄同一个魔方时,这段“魔方在桌子上”的现实并没有发生本质上的改变,所改变的是观察现实的角度。梅洛庞蒂的知觉现象学就是站在巨人的肩膀上发展的,更多地强调感性认知,电影中的镜头画面并不代表整段被封装在胶片中的现实。在这种视角下,我们并未因视角的改变而改变了现实,因此,“导演手中的电影”能够改变我们如何看待一段现实,这个过程多是存在于受体的格式塔心理学层面,但无法直接修改那段现实。也就是说,导演能够以心中所设想的画面为参考,拿着电影这把剪刀决定剪哪里、什么时候剪、剪多久,但裁剪下的现实是他永远无法染指的,就像剪纸作品即使千姿百态,在本质上仍然是纸的一部分一样(当然在此语境下并不考虑后期电影特效等技术),人在摄制电影时的主观操作也是电影学者后期较为批判的一种行为。从马克思实践观来看,电影可理解为:电影是通过影像传达给人类讯息的活动,也就是说电影是将自然中的现实活动呈现到荧幕上的实践过程,在这实践的过程中是可以有着“摄制者” 的主体性参与的。但对电影本质的认识没有在此停止,随着人类对世界认识不断深化,关于电影的哲学性问题的争论与研究必定将还会继续下去[11]。

3.3 木乃伊情结与“真实的幻觉”

当电影处在放映过程中时,电影本体某种程度上客观地呈现出的现实常被称为“真实的幻觉”。早在1916年,于果·明斯特伯格(Hugo Munsterberg)就曾宣称:“在影戏(photoplay)里,我们的幻想被投射在银幕上。”苏珊·朗格(Susanne K.Langer)在《情感与形式》中宣称:“电影‘像梦’,在于它的表现方式:它创造了虚幻的现在,一种直接的幻象出现的秩序。这是梦的方式。”[12]。“梦”的假说,激发我们去脱离电影现实性的层面思考。现实之外,电影有一种独特的再现能力,本质上,就是反复展现某一时间段中的某个物质空间,按照安德烈·巴赞的话来说,电影服务于人类心理深层的“木乃伊情结”,即企图保存生命、停滞时间的欲望[13]。电影这种特殊的介质满足了这种情结,将一段碎片化的现实永久地保留下来。因此从起源上来讲,从壁画开始,人类也许就已经意识到了自身记录下来的并不是真正的实体,而是一种象征物。

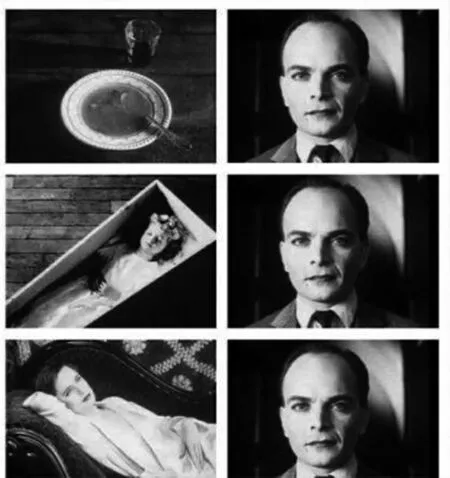

不可否认,电影不是现实,它只是一把裁剪现实的剪刀。而裁剪下的现实只要是被人类所观测,电影就不会是真正的现实重现,值得注意的是,这里所讨论的电影是指“被看到的电影”——其运作原理更像克里斯蒂安·麦茨的符号学所阐释的那样,经历过一次编码到译码的过程。例如,我们在放映中之所以看到一张桌子,并不是真的看到了被保存起来的那张现实中的桌子,而是看到了一种“很像桌子”的图像,并通过整体片段内的一切元素推导出那是那张桌子的结论。这种“推导的过程”早早被应用于实践中,也就是著名的普多夫金试验(见图3),它在一百年前就展示出的影像基本原理直接催生了蒙太奇理论,而蒙太奇又最终回归到哲学命题中的“物质与意识的关系”,这也是电影哲学性的又一体现。总之,上文所说的,被裁剪下来的“封装在黄油里”的现实,受到人类或客观或主观上的理解方式影响,是永远无法与外界相接触的,只能通过这种“幻觉”似的途径与我们见面,例如,电影就像是火光照亮我们后打在墙壁上的影子,是一种“真实的幻觉”。之所以是真实的,是源自上文中讨论的电影的现实性;说是幻觉,是因为其经过投影而再现,受人的想象所影响。就像罗伯特麦基(Robert McKee)在《故事》中说的“故事是生活的比喻”[14],被放映出来的电影也是现实的比喻,又或仿造雅克卢伯的一句话:电影在展现同时展现他所展现之物。

图3 普多夫金试验

4 结语

值得注意的是,电影艺术是最为年轻的艺术形式,影视学的历史至今也不过百年,但电影的表现形式已从无声到立体环绕声、从黑白到激光原色,这门艺术始终处于发展的正在进行时,这也就意味着此时此刻对于电影哲学本质的所有研究都可能只是历史中的一条脚注,要对一切电影理论与假说秉持开放包容的态度。

综上所述,用一句话来描述电影的特殊哲学与文化属性:“一旦一种伟大而简单的工具得到普及,我们便能很容易预想它将会在多大程度上有助于揭示自然科学中的其他奥秘。”