单中心心房颤动患者流行病学特点和抗凝治疗现状分析

2022-11-22邓珠玉范艳慧吕氏彬奴尔巴合提王喜萍

张 强,邓珠玉,张 琳,范艳慧,吕氏彬,唐 闽,奴尔巴合提,王喜萍

(1.石河子市人民医院a.心血管内科; b.急救中心,新疆 石河子832002;2.国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院心律失常中心,北京100000)

随着我国人口老龄化和居民生活方式的改变,心血管病已成为威胁我国人民生命和健康的重大公共卫生问题,2021年6月我国发布了首部《中国心血管健康与疾病报告2020概要》[1],2018年心血管病死亡占我国城乡居民总死亡原因的首位,推算心血管病现患人数3.30亿,其中心房颤动(房颤)约487万,防治形势日益严峻。房颤是心律失常最常见快速性心律失常疾病之一,为卒中、体循环动脉栓塞、心力衰竭和认知功能下降的重要病因。然而,现阶段国内仍缺乏全国性的成人房颤大样本随机抽样流行病学调查,人群知晓率、房颤抗凝率等相关事件缺乏确切数据[2];同时,因地域、文化程度、经济收入不同,各地区房颤患病率不同。本研究通过调查新疆石河子地区单中心房颤的一组数据,分析本地区房颤人群流行病特点及抗凝现状,为进一步规范化诊疗、合理预防与抗凝规范化管理措施提供参考依据,助力“健康中国2030规划”的落实。

1 资料与方法

1.1 研究对象

选取2019年12月至2021年6月新疆石河子市人民医院住院房颤患者702例。入选标准(符合1条即可):1)急诊、门诊、住院就诊期间,至少1次心电图为房颤或动态心电图发现有房颤;2)既往有明确房颤病史。

本研究为观察性研究,经医院医学伦理委员会审查批准,入选患者对研究知情同意。

1.2 调查方法和评价指标

收集702例房颤患者的一般资料、病史、体格检查结果、心电图及心脏超声结果、合并其他疾病情况,对患者进行症状分级[欧洲心律学会(EHRA)分级]、栓塞/出血风险评估(CHA2DS2-VASc/HAS-BLED评分),记录其抗凝药物服药情况和随访6个月内新发事件(急性冠脉事件、急性心力衰竭、新发脑血管病、出血事件、血栓事件、再次住院、死亡)的发生率。

房颤的分型:主要根据房颤的发作时间将房颤分为阵发性房颤、持续性房颤、长程持续性房颤和永久性房颤。房颤EHRA分级、CHA2DS2-VASc评分和HAS-BLED评分,均按照2018年我国“心房颤动:目前的认识和治疗的建议”[3]及2020年ECS房颤管理指南[4]评估。依据CHA2DS2-VASc评价卒中风险(≥2分有抗凝指征)、HAS-BLED评估出血风险(0~1分出血低危、2分出血中危、≥3分出血高危),记录每例患者血栓栓塞的风险分值及出血风险值,并告知患者及家属可能存在的血栓栓塞风险以及口服抗凝药物后出血的风险,并签署口服抗凝药物知情同意书。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 一般资料

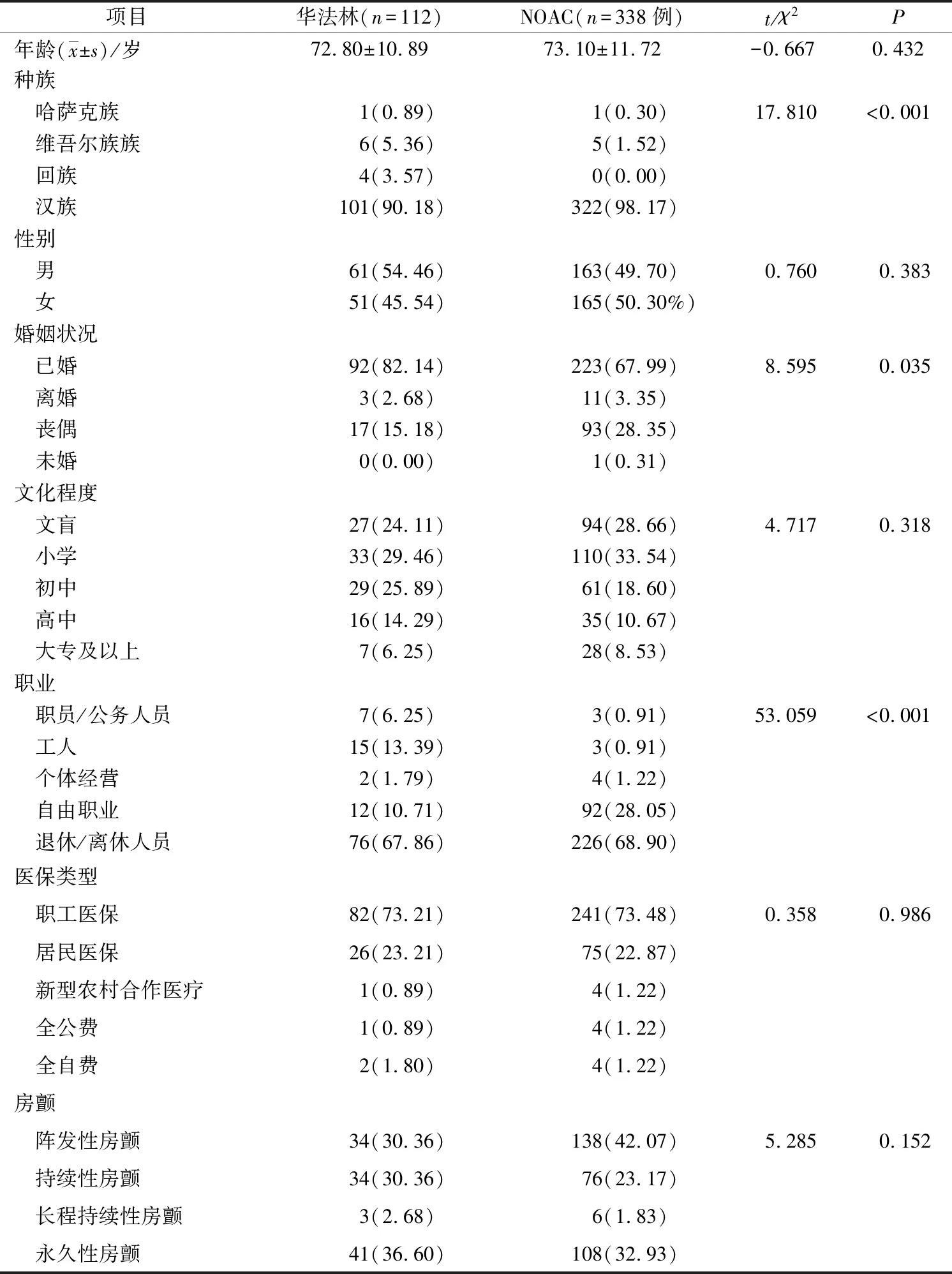

702例房颤患者平均年龄(73.96±11.27)岁,男352例、女350例,常见伴随疾病有高血压(38.89%)、冠心病(50.57%)、心力衰竭(49.19%)、心脏瓣膜病(1.42%)、糖尿病(56.27%),其中心脏瓣膜患者全部使用华法林抗凝,房颤人群总体抗凝率为64.10%。房颤类型主要以阵发性房颤和永久性房颤为主,分别占房颤人群的40.02%和31.19%,两者抗凝率为47.15%;EHRA分级以Ⅰ、Ⅱ级为主,分别占房颤人群的30.48%、56.84%。栓塞风险评估:CHA2DS2-VASc评分0~1分人群中,口服抗凝药物人群25例、占总房颤人群3.56%;CHA2DS2-VASc评分≥2分人群中,未口服抗凝药物224例、占总房颤人群31.91%,口服抗凝药物425例、占总房颤人群60.54%。出血风险评估:HAS-BLED评分≥3分高危人群中,仍有200例愿意口服抗凝药物、占总房颤人群28.49%。地区内民族分布:哈萨克族2例(0.30%)、维吾尔族16例(2.30%)、回族8例(1.10%)、汉族676例(96.30%),不同民族间抗凝与否差异无统计学意义(P>0.05)。未抗凝组与抗凝组间,体重指数(BMI)、吸烟、房颤类型、合并糖尿病及心肌病和肝肾功能异常等方面比较差异有统计学意义(P<0.05或P<0.01或P<0.001);而2组间年龄、性别、族别、婚姻状况、文化程度、职业、医保类型等比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 702例房颤患者一般资料 n(%)

表1(续) n(%)

2.2 抗凝药物种类分布

702例患者中,使用华法林抗凝112例(15.60%)、新型抗凝药物(NOAC,利伐沙班274例、达比加群酯59例、艾多沙班5例)338例(48.15%),以NOAC为主。不同种族、不同职业和不同婚姻状况的房颤人群之间在选择抗凝药物种类方面差异有统计学意义(P<0.05或P<0.001)。文化程度、医保类型和房颤类型不影响抗凝药物种类的选择(P>0.05)。见表2。

表2 不同种类抗凝药物分布 n(%)

2.3 半年内华法林达标随访情况

对口服华法林抗凝人群随访半年(出院1、3和6个月),发现自行停用华法林抗凝药物的患者13例(10.61%),其中阵发性房颤6例、持续性房颤2例、长程持续性房颤2例、永久性房颤3例;在出院1、3个月时华法林达标[国际标准化比值(INR)2.0~3.0]率最高(59.82%、73.21%),而在出院6个月时,INR达标率下降至58.93%。半年内永久性房颤患者口服华法林抗凝INR达标率最高(65.85%)。见表3。

表3 随访半年华法林达标(INR值2.0~3.0)情况 n=112,例

2.4 随访半年内新发事件

随访半年内,抗凝组和未抗凝组中新发事件(急性冠脉事件、急性心力衰竭、新发脑血管病、大出血事件、血栓事件、再次住院、死亡)分别为30例和24例,抗凝组、服用华法林达标组及服用NOAC组的新发事件与未抗凝组比较差异均无统计学意义(P>0.05)。大出血事件抗凝组中3例(华法林INR达标组2例、NOAC组1例)、未抗凝组中1例,主要为合并急性冠脉缺血疾病、联合抗血小板药物患者,分别为口服阿司匹林片+氯吡格雷片+利伐沙班片(消化道出血)、口服氯吡格雷片+华法林片(蛛网膜下腔出血)、口服华法林(消化道出血),存在增加出血风险的影响因素。未抗凝组和抗凝组中新发脑血管疾病分别为3例和1例,栓塞事件均为1例,再住院分别为17例和13例,其中因非心脑血管疾病相关的疾病再次住院的分别有4例(肺部肿瘤1例、泌尿系结石1例、骨折1例、肺部感染1例)和2例(急性胆囊炎1例、慢性阻塞性肺部疾病加重1例);未抗凝组和抗凝组中死亡分别为3例和2例。见表4。

表4 随访半年内新发事件分布 n(%)

3 讨论

本地区单中心房颤人群中,发病平均年龄为(73.96±11.27岁),其中男性352例、女性350例,好发于老年人群,与房颤疾病发病的人群特征相符合[3]。2021年JOSEPH等[5]研究中的153 152例全球8个地区20多个国家队列中,发现房颤患者57.7%为女性,但本研究房颤人群中未发现男性少于女性特征,在抗凝组中也未呈现出性别差异,可能与样本量偏小有关。总体来看,本地区单中心房颤人群抗凝率64.10%,基本达到国内房颤抗凝的平均水平(64.11%)[3]。本地区房颤类型以阵发性房颤和永久性房颤为主,分别占房颤人群的40.02%和31.19%,两者抗凝率为47.15%,较全国水平[6]低,需要加强规范化抗凝管理,通过建设房颤中心进一步分析原因、制定合适的抗凝方案,提高本地区主要类型的房颤抗凝率。本地区存在较多的民族,但单中心数据未明显体现出不同民族间抗凝与否的差异。在国内不同的地域、不同的文化、不同的经济收入的影响下,可能存在着较多抗凝的影响因素,据近期国外的研究[3-5]发现,在低收入和中等收入水平国家应用抗凝治疗房颤的患者比率为24%,远远低于高收入地区的80%,然而本研究结果显示,房颤患者是否选择抗凝治疗与婚姻状况、文化程度、职业、医保类型等无明显的相关性,一方面考虑与本地区房颤人群整体的文化水平偏低有关,另一方面与房颤入选的人群在本地区经济收入偏低有关,未能充分体现出不同层次文化及经济的实质性差异。

本地区单中心房颤人群中,使用华法林抗凝112例(15.60%)、NOAC(利伐沙班、达比加群酯、艾多沙班)338例(48.15%),以NOAC为主。据国内2018~2020年房颤中心数据[6],华法林使用率从45.7%降至32.7%,呈现出新型药物抗凝为主的房颤群体;据2021年43万房颤人群的随访调查研究[6],使用华法林的INR达标(INR值2.0~3.0)率仍偏低,仅为21.6%。本研究发现在本地区人群中,未发现文化程度、医保类型、房颤类型的差异影响抗凝药物种类的选择。在口服华法林抗凝人群中,随访半年(出院1个月、3个月、6个月),发现自行停用华法林抗凝药物高达13人(10.66%),在出院1个月、3个月时INR值达标率高(59.82%、73.21%),超出全国平均达标水平[6],可能与本院患者平均住院时间长(7.8 d)有关,给予了足够的INR值达标时间。在出院6个月时,INR值达标率明显下降,低至58.93%,可能主要与长期口服华法林抗凝依从性较差有关,房颤人群不愿意规律定期监测凝血功能、怕麻烦,不愿意多次抽血等。半年内永久性房颤患者口服华法林抗凝INR达标率最高(65.85%),考虑与患者长期临床不适症状、口服抗凝药物依从性高有关。

随访半年内,抗凝组和未抗凝组新发事件分别为30例和24例,总体趋势提示抗凝组的新发事件较少,但组间差异无统计学意义,与杨艳茹[7]对齐鲁医院青岛院区半年内随访的结果不太一致,主要考虑可能随访时间较短,部分事件未呈现明显差异。总体上低危栓塞风险的房颤人群中存在抗凝率高的现象,但与我国2014年的流行病学调查[8]结果相比已有很大改善。

总之,本地区房颤好发于老年人,抗凝率总体良好,多数患者以口服NOAC为主。伴随着国内心血管健康联盟的稳步推进,房颤中心的建设普及,医生对房颤管理指南的依从性提升,国家NOAC纳入医保,患者的健康宣教加强,总体上高栓塞风险的房颤患者抗凝治疗率提高了,降低了栓塞事件的发生率。尤其是“心房颤动中心”的建设规范房颤的诊治,让每一位房颤患者均能接受到最恰当的治疗,最大限度降低房颤卒中的发生率,以及由此引发的致残率和病死率,是一项利国利民的措施。