大别山区及附近地区石龙子属物种归属问题初探

2022-11-22张财文王志鹏张陈兰马号号张保卫

张财文,陈 澄,王志鹏,张陈兰,马号号,虞 磊,张保卫*

(1.安徽大学 生命科学学院,安徽 合肥 230601;2.潜山市林业局,安徽 安庆 246300)

石龙子属(Plestiodon)隶属爬行纲(Reptilia)、有鳞目(Squamata)、石龙子科(Scincidae),该属目前全球已知约50种,主要分布于美洲中部和北部以及亚洲东部地区[1-4].我国共有记录10种,分别为黄纹石龙子(P.capito)、中国石龙子(P.chinensis)、蓝尾石龙子(P.elegans)、白斑石龙子(P.leucostictus)、刘氏石龙子(P.liui)、崇安石龙子(P.popei)、四线石龙子(P.quadrilineatus)、大渡石龙子(P.tunganus)、越南石龙子(P.tamdaoensis)和钓鱼岛石龙子(P.takarai)[4-5].该属物种安徽省有2种——蓝尾石龙子和中国石龙子,其中中国石龙子广布于安徽省各地[6-8],而蓝尾石龙子主要分布于安徽省皖南山区、江淮丘陵区和大别山区[6-10].

刘氏石龙子(Plestiodonliui)是Hikida 等[11]1989年根据在南京所采集的1号幼蜥而命名的,其模式产地为江苏省南京市.目前,浙江、湖北、广东及河南都有刘氏石龙子分布的报道[4,6,11-13].刘氏石龙子在形态上与蓝尾石龙子相似,两者间存在一定差异:(1)蓝尾石龙子上枚后颞鳞大而呈三角形,股部鳞片排列较规则,肛后鳞1对强烈起棱;刘氏石龙子上枚后颞鳞大而呈扇形,股部鳞片排列不规则,缺少1对具棱的肛后鳞;(2)蓝尾石龙子环体中段的鳞片为26~28枚,而刘氏石龙子环体中段鳞片少,只有24枚.上述形态特征的差异可用于这2个物种间的区分[4].

2020年6—10月,笔者在大别山区及附近地区开展野生动物调查时,共采集到石龙子属物种标本9号.通过形态学比较和分子系统学鉴定,确定上述标本均为刘氏石龙子.通过查阅相关文献[4,7-8],发现刘氏石龙子此前在安徽省和大别山地区均未有报道,因此它是安徽省和大别山地区分布新纪录.

1 材料和方法

1.1 样品采集

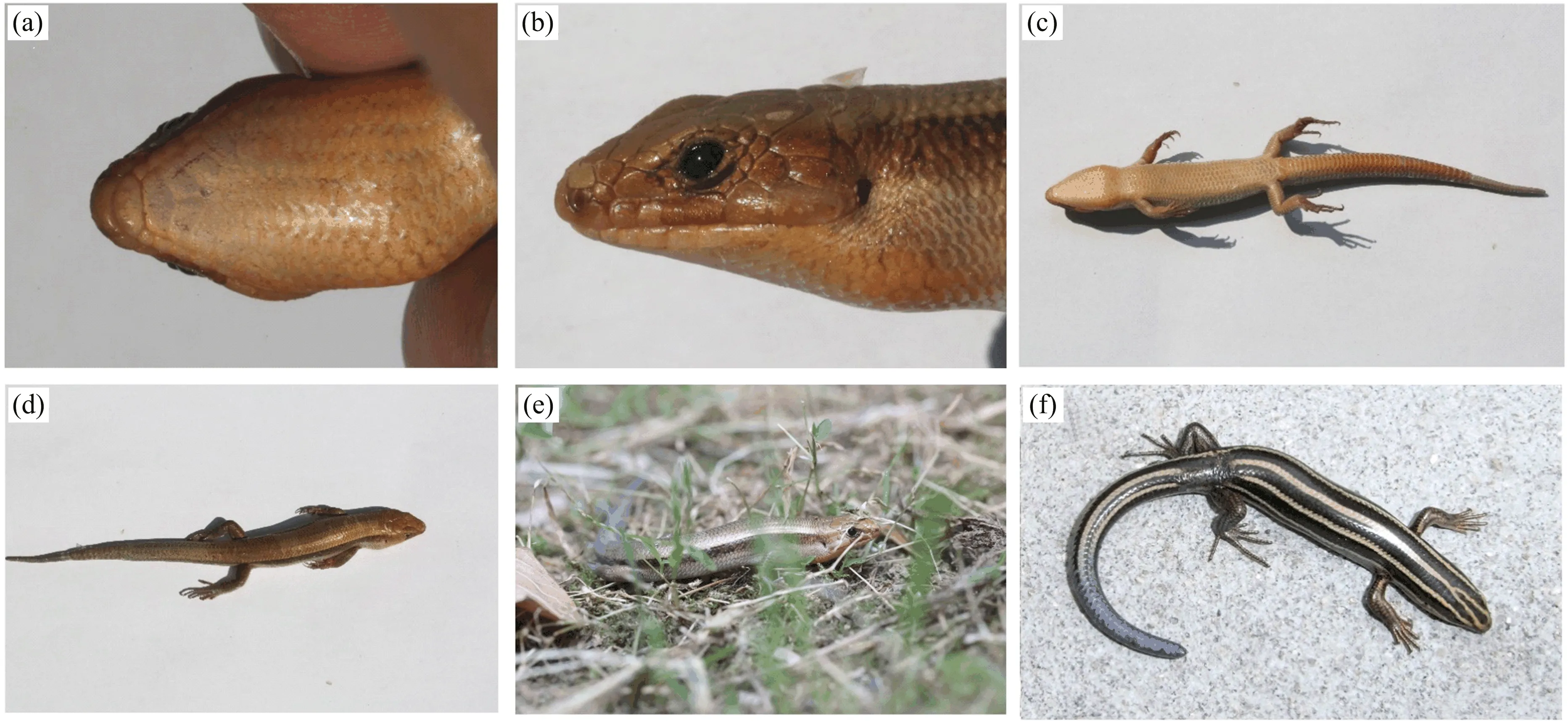

2020年6—10月,笔者在安徽省合肥市浮槎山、庐江县牛王寨、舒城县万佛山和金寨县千坪村等地开展野生动物调查时,共采集到石龙子属物种标本9号(图1),其中成体5号(3雄2雌)、幼体4号(标本编号AHU2020601~AHU2020609).标本使用75%酒精固定,并保存于安徽大学生物标本馆内.所有标本的肝组织样品均使用95%酒精保存,后置于-20 ℃冰箱中存放.

(a)头腹面;(b)头侧面;(c)腹面;(d)背面;(e)生态照;(f)亚成体.

1.2 研究方法

(1)形态数据测量与分析

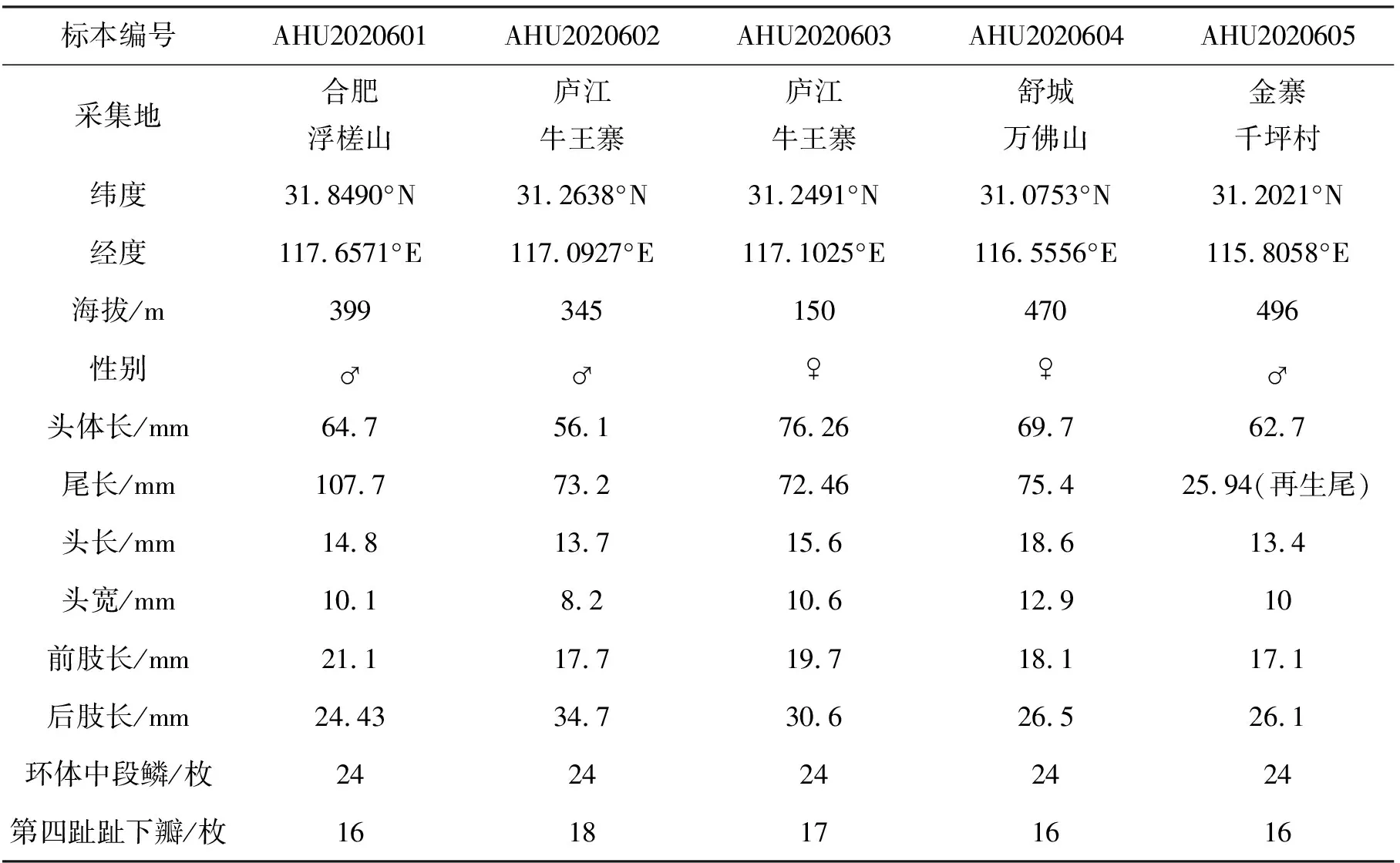

研究中基于《中国动物志》中对蜥蜴类动物形态学的测量方法[4],选择8个主要形态特征进行测量(表 1),分别为:体长(snout vent length, 简称SVL)、尾长(tail length, 简称TL)、头长(head length, 简称HL)、头宽(head width, 简称HW)、前肢长(fore leg length, 简称FLL)、后肢长(hind leg length,简称HLL)、环体中段鳞片(scales around mid-body,简称SAMB)和第Ⅳ趾趾下瓣(subdigital lamellae on 4th toe,简称SLFT).基于这些形态学数据,将该研究中所获标本的形态学特征与《中国动物志》及相关文献对石龙子属物种的描述进行对比[4,12].

(2)分子系统学分析

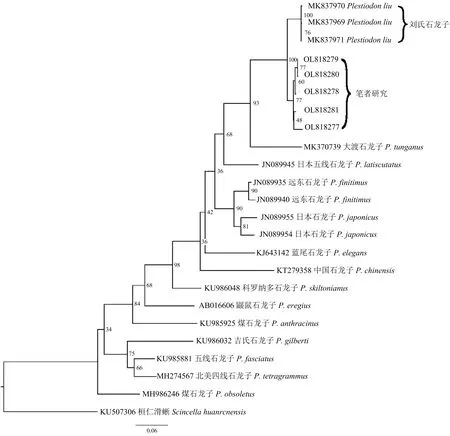

研究中从9个标本中随机选择5个个体用于分子系统学分析,DNA提取、近源物种相关序列获取等参考蔡波等[12]的方法.通过扩增和测序获得了5个COI基因序列(615 bp, GenBank Accession numbers OL818277-OL818281),同时从GenBank下载了大渡石龙子、日本五线石龙子(P.latiscutatus)、刘氏石龙子、远东石龙子(P.finitimus)、日本石龙子(P.japonicus)、蓝尾石龙子、中国石龙子、科罗纳多石龙子(P.skiltonianus)、煤石龙子(P.anthracinus)、大盆地石龙子(P.obsoletus)、五线石龙子(P.fasciatus)、吉氏石龙子(P.gilberti)、鼹鼠石龙子(P.eregius)、北美四线石龙子(P.tetragrammus)和桓仁滑蜥(Scincellahuanrenensis)的同源区序列.使用 Clustal X 2.0软件中的默认配置进行序列多重比对[14].之后,使用 MEGA X计算石龙子属各物种间遗传距离(P-distance);以桓仁滑蜥为外群,使用raxml GUI 2.0以最大似然法(Maximum likelihood)构建系统发生树.

2 结 果

2.1 形态学分析

笔者研究中所采集的石龙子标本环体中段鳞一周共24鳞行.第Ⅳ趾趾下瓣16~18枚.成体雄性在体背中央有棕褐色纵带(4枚背鳞宽),前端延伸至上睫鳞处,后端则延伸至尾尖;另外,体侧有2条黑色纵带(2枚背鳞宽),可显著与体背中央的棕褐色纵带区分.雌性成体有5条米色的纵纹.从现有标本来看,成体有明显的性别二态性:雄性在下颌、尾腹区域有明显锈红色,而雌性体色则变化较小.研究中所采集的幼体尾部亮蓝色,体背均具5条明显的米色纵纹,米色纵纹间夹着4条明显黑色纵带,其中2条为中央黑色纵带,体侧亦有2条黑色纵带.

研究中所采集到的标本形态特征与《中国动物志》[4]对刘氏石龙子的描述一致,形态学测量各指标(见表1)也与蔡波等[7]2019年采自桐柏山的标本相符,提示该研究中所采集的标本为刘氏石龙子.

表1 大别山区及附近地区发现的刘氏石龙子所在区域及形态测量数据

2.2 分子系统学分析

基于COI序列的分析显示,该研究中所采集的石龙子样本与刘氏石龙子的遗传距离最小,仅为4.3%,而它们与其他石龙子物种间的遗传距离都大于13.8%(表2);基于最大似然法(ML)构建的系统发育树显示,该研究所采集标本在系统发育树中构成单系群,再与河南桐柏山的刘氏石龙子聚为一支(支持率=100%,图2).分子系统学的分析结果也支持这些来自大别山及周边地区的石龙子标本为刘氏石龙子.

图2 基于线粒体 COI 基因的石龙子属部分物种的系统发育关系

表2 基于 COI 基因估算的石龙子属部分物种间遗传距离

3 讨 论

基于形态学和分子系统学的研究结果均表明,研究中采集自大别山区及附近地区的石龙子样品均为刘氏石龙子.刘氏石龙子为我国的特有物种,其模式标本产地为江苏省南京市,现有文献记载该物种分布于江苏南京、浙江莫干山、湖北武昌[4]以及广东南澳[13]等地.2019年,蔡波等[12]在河南桐柏山发现刘氏石龙子种群分布,是该物种首次在长江以北发现.笔者研究发现刘氏石龙子在大别山区和附近地区分布,是安徽省和大别山地区两栖爬行动物分布新纪录,提示刘氏石龙子在长江以北可能还有更大的分布区域.

笔者通过调查发现,刘氏石龙子在大别山区及附近地区主要生活于低山山林、山间小路旁的草丛、石缝下、溪边的乱石堆杂草丛等,尤喜在干燥且阳光充沛的阳坡活动.在此区域,刘氏石龙子与宁波滑蜥(Scincellamodesta)、铜蜓蜥(Sphenomorphusindicus)等爬行动物同域分布.

根据《安徽省两栖爬行动物志》及相关文献记载[7-10],大别山区和江淮丘陵区有中国石龙子和蓝尾石龙子分布[4,9].笔者所在的研究组在安徽省江淮丘陵区和大别山区曾进行长期调查,所采集的蜥蜴类标本中却未发现蓝尾石龙子和中国石龙子.鉴于石龙子属物种幼体都有蓝尾的特征,形态较为接近,因此在调查过程中容易被误判.《中国动物志·爬行纲(第二卷)》中,对采集自安徽省霍山县的蓝尾石龙子标本的形态描述中,其环体中段的鳞行数为24,与动物志中绝大多数蓝尾石龙子标本的鳞行数不同(26~28),而与刘氏石龙子相同[4].由此可见,此前对大别山区及附近区域石龙子属物种的记录,都有可能是来自于对刘氏石龙子的误判,大别山区及附近地区可能并无蓝尾石龙子分布.

该研究结果丰富了安徽省的生物多样性,为刘氏石龙子的种群与分布提供了新的信息.研究结果提示,对于大别山区和江淮丘陵地区石龙子属的物种多样性,需要进一步调查和研究.