高职院校创新创业教育满意度调查研究*

——以广东农工商职业技术学院为例

2022-11-21许统德赵秀丽

许统德,赵秀丽

(1.广东农工商职业技术学院 教师发展中心,广东 广州 510507;2.广东农工商职业技术学院 艺术与设计学院,广东 广州 510507)

关键字:高职院校;OBE;创新创业;满意度;对策

1 问题提出

“职教改革20 条”首次提出,职业教育与普通教育是不同类型的教育,具有同等地位。新《职业教育法》则从法律层面上明确规定:职业教育与普通教育是不同类型的教育,具有同等重要地位,是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,是培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要途径[1],那么在“十四五”期间职业院校应该如何进一步深化创新创业教育改革实现高质量发展呢? 2017 年,作者践行学校基于OBE 理念和培养范式的教育教学改革,构建了“融入目标、融入课程、融入教学、融入基地、融入文化、融入机制”的六融入创新创业教育体系,围绕对学生进行知识传授、能力训练、价值塑造等目标,实施了“普+ 卓+ 精”分层递进人才培养、“三步三类”双创师资队伍建设、“三级”创新创业实践基地建设、项赛结合推进创新创业大赛出成效、“多维一体”的校本特色双创实践文化活动建设的5 大类的实践路径[2],实现人才培养全要素融入,取得了中国“互联网+”大学生创新创业大赛国赛银奖、省高校就业创业特色示范课程、省精品在线开放课程、省职业院校教师教学能力比赛一等奖等系列标志性成果,但培养目标是否达成,教学质量是否满意,本文从创新创业教育实效性出发进行了问卷调查和分析,以期找出问题所在和改进的方向,进一步完善优化创新创业教育体系和内涵,实现创业带动高质量就业,为“十四五”期间职业院校创新创业教育的高质量发展提供改革思路。

纵观已有的创新创业教育满意度的相关研究,多数学者在分析评价高校创新创业教育满意度时通常从课程设置、师资队伍、教育模式、配套机制等内容出发[3],其中,创新创业课程设计的评价包括授课形式、课程数量以及课程分类等方面,师资队伍评价包括教师数量、授课技能、指导能力等方面,教育模式是评价高校如何结合创业课程、创业实践、创业竞赛等内容来开展创新创业教育,配套机制包括资金配套机制、孵化机制、政策保障机制等方面[4]。因此,为了更好地了解作者所在学校创新创业教育的发展状况和目标达成度,本研究结合相关创新创业教育研究成果和我国深化高校创新创业教育改革总要求,主要从课堂教学、课程质量、师资质量和目标达成等4 个方面进行满意度评价切入,分析创新创业教育的发展状况和目标达成度,进而寻找和明确现有发展中存在的问题和改进方向。

2 研究设计

2.1 调查对象的选取

本次调查面向广东农工商职业技术学院2018、2019、2020 三个年级的学生,共回收问卷5 563 份,剔除无效问卷(规律作答、作答时间少于50 秒或多于600 秒的问卷)100 份,共回收有效问卷5 463 份,有效回收率98.2%,具体数据如表1 所示。

2.2 调查问卷的编制

本研究基于对创新创业教育的理论学习和实践探索,结合文献综述梳理借鉴相关评价问卷,拟定了初步调查问卷,并在广东农工商职业技术学院范围内随机抽取50 名学生进行了试测,且进行了多次的讨论和修改,形成正式调查问卷。该问卷内容分为三大部分,第一部分包括学生的性别、年级、专业、创业经历等基本信息,共计5 题;第二部分是学生对本校创新创业教育的评价,包括课堂教学、课程质量、师资质量、政策扶持及指导等4 个方面,第三部分主要从培养学生创新创业素养、知识和能力的目标达成度方面评价,采用李克特5 点计分方式,从完全不同意到完全同意分别评定为1~5 分,共计41 题。

2.3 研究程序与数据处理

在学期结束之际,利用问卷对全校创新创业类课程修学学生进行调查。对所回收数据,利用SPSS 27.0 对数据进行处理、分析,包括描述性统计、独立样本T 检验、方差分析等。

表1 问卷样本基本情况

3 创新创业教育评价满意度分析

3.1 创新创业教育现状总体分析

3.1.1 课程开设情况

目前,作者所在学校已开设创新创业必修课、选修课、专创融合课及创新创业实践课程。调查对象选择创新思维、创业实务等创新创业必修课的比例达93.4%,选择“互联网+ 创业”、商业模式创新、生活经济学、微信营销等创新创业选修课的比例为54.2%,选择专创融合课,如电子商务、市场营销、现代企业管理、产品设计、人工智能技术等课程的比例为24.3%,选择创新创业训练项目、攀登计划项目、创新创业大赛、创业练摊、营销策划活动等创新创业实践课的比例为43.9%,如表2 所示。由此可见,创新创业必修课位居第一,这可能是由于必修课的课程性质所致,也因此,创新创业必修课广为学生熟知不足为奇,而选择比例之所以未达到100%,可能是因为低年级学生(如大一学生)目前仅修完“创新思维”,尚未修习“创业实务”,故而漏选该项。值得注意是,调查结果显示,接近一半的学生选择了创新创业实践课,远高于专创融合课程,这一方面说明学校创新实践课程(大学生创新创业训练项目、创业比赛等)成效显著,另一方面也反映出学生对专创融合课程的了解和认识有待提升。

表2 创新创业课程开设情况

3.1.2 课程设置情况

调查显示,学生认为创新创业教育课程的考核方式、考核标准及教学目标设置明确,评价较高,如表3 所示。

表3 课程设置描述性分析

3.1.3 师资建设情况

调查显示,学生认为教师有很高的理论水平且具有丰富的实践经验,授课方式(课堂提问、小组讨论等)对自身知识的获取很有帮助,对创新创业教师课程师资评价较高(M=3.71,总分5分),高于粤港澳高校创新创业教育师资平均水平(M=3.67)[4],如表 4 所示。

表4 创新创业教育师资评价

3.1.4 学习材料选用情况

调查显示,学生认为课程选用的学习材料(包括教材、课件等)对自身创业很有帮助,评价均值为3.59,略低于师资建设(M=3.71)等,如表5 所示。

表5 创新创业教育课程学习材料评价

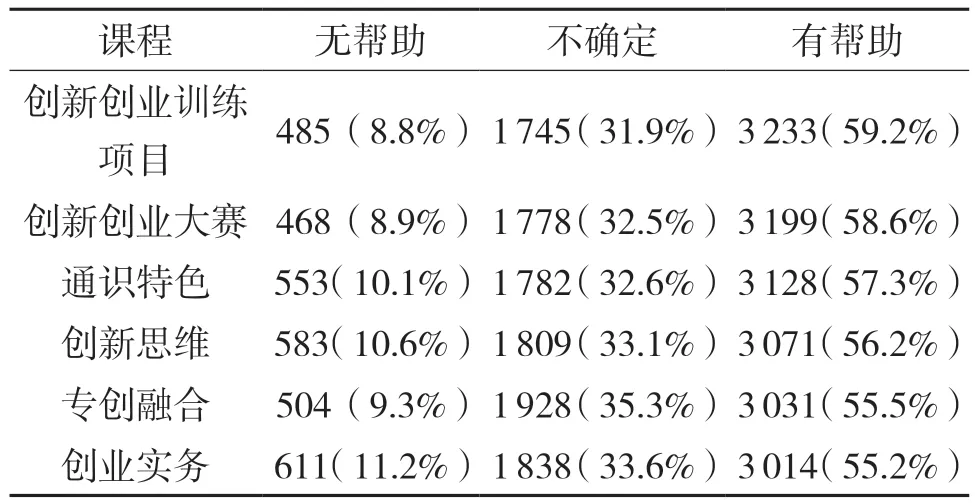

3.1.5 对创业最有帮助的课程

调查显示,开设的创新思维、大学生创新创业训练项目和创新创业大赛得分相对较高,创业实务得分相对较低,这与“对自身创业最有帮助的课程”的调查结果一致,即创新创业训练项目被认为是对创业最有帮助的课程(59.2%),创新创业大赛紧跟其后(58.6%),创业实务(55.2%)相对最低,如表6 所示。

表6 对自身创业最有帮助的创新创业课程

3.1.6 总体满意度情况

调查显示,学生对创新创业教育总体满意度很高,总体满意度评价平均分为3.61(总分为5分),处于中上水平,显著高于粤港澳高校平均水平(M=3.181)[4],如表 7 所示。

表7 创新创业教育总体满意度评价

3.2 创新创业教育总体满意度的差异性分析

3.2.1 总体满意度在性别上的差异

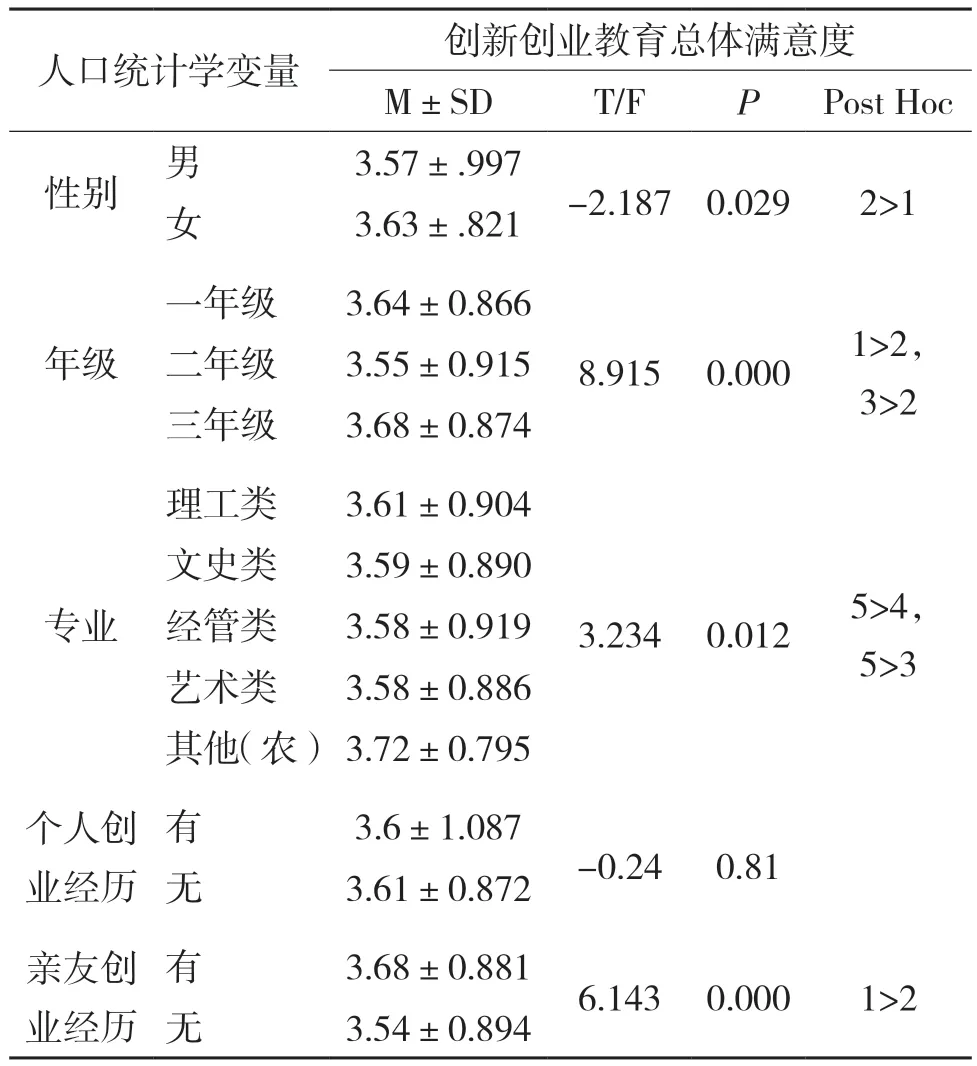

独立样本T 检验结果显示,不同性别的学生创新创业教育总体满意度存在显著差异(T=-2.187,P<0.05),具体表现为女生对创新创业教育总体满意度更高,结果见表8。

3.2.2 总体满意度在个体及亲友有无创业经历上的差异

独立样本T 检验显示,个人是否有创业经历,对创新创业教育总体满意度不存在影响,但亲朋好友有无创业经历对其总体满意度影响显著(T=6.143,P<0.01),具体而言,身边有亲朋好友创业的学生总体满意度更高,结果见表8。

3.2.3 总体满意度在不同年级上的差异

运用单因素方差分析检验不同专业、不同年级学生在创新创业教育总体满意度上的差异。结果显示,不同年级学生在总体满意度上存在显著差异(F=8.915,P<0.01),即一年级、三年级学生的总体满意度高于二年级学生,一年级与三年级之间无显著差异,结果见表8。

表8 总体满意度在性别、年级、专业、本人及亲友有无创业经历上的差异

3.2.4 总体满意度在不同专业上的差异

单因素方差分析结果显示,不同专业学生在总体满意度上存在差异(F=3.234,P<0.05),具体而言,农林类专业满意度高于艺术类、经管类大学生,其他专业之间无显著差异,结果见表8。

3.3 创新创业教育存在的问题

3.3.1 分层分类双创人才培养推进力度不够

立足校情和学生学情,实施了“普及性教育+ 卓越教育+ 精英教育”的分层分类创新创业型人才培养,但推进力度不够,各学院各专业参与度参差不齐,农林类专业和理工类专业积极性较高,在中国“互联网+”大学生创新创业大赛等方面上的参与度、获奖级别等都有较好的表现。

3.3.2 专创融合课程体系未有效构建

虽然按照“依次递进、有机衔接、通专结合、校企合作”的建设思路,修订了专业人才培养方案,建立了创新创业教育课程体系,也以创新创业教育通识基础课程、创新创业教育专业必修课程和创新创业教育选修课程三个类型层次进行了创新创业教育专门课程(群)建设,但创新创业教育专业必修课程的专创融合课程未构建起递进式的专创融合课程体系,未建成一批专创融合精品课程,学生受益有限。

3.3.3 双创文化与学校办学精神融合不深

立足校园文化建设构建了“创客论坛、创业者知音读书会、创客校友说、金种子品牌赛事、创业社团活动、创业练摊等”多维一体的特色双创校园文化实践活动,但没有与学校的“自力更生、艰苦奋斗”的南泥湾办学精神深入融合,学生的内在自觉和职业精神无法有效养成,抵抗创业的挫败感的能力相对较弱,认可度和满意度随之下降。

4 对策与建议

4.1 依托行业资源与产业特色,加大分层分类双创型人才培养

根据伯顿· 克拉克三角协调理论,高校创新创业教育的发展最终将由来自政府、市场和学术的力量整合主导[5]。“校企合作、产教融合”是职业教育实现高质量发展的总抓手,职业院校要推动学校、社会和政府三方协同合作,发挥各自优势,从大局上服务于区域城市管理、产业布局和转型发展对多样性人才的需求,促进创新创业型人才培养与区域发展的有效整合。作为行业办学的职业院校,应依托职教集团的创新创业资源和产业特色,加大“普及性教育+ 卓越教育+ 精英教育”双创型人才培养的力度,主动服务区域产业转型发展的多样性人才需求,实现共生发展。如宁波职业技术学院构建的“1234”创新创业教育模式,实现了“培养- 培育- 孵化”分层分类培养,对同类院校具有借鉴意义。

4.2 优化课程体系,开发专创深度融合的精品课程

实践证明,将创新创业教育融入学生的专业教育,是培养技术型和双创型学生的有效方法[6]。依据《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》(国办发〔2021〕35 号)文件精神,进一步深化创新创业教育改革,按照“依次递进、有机衔接、通专结合、校企合作”的建设思路,修订专业人才培养方案,优化创新创业教育课程体系,以创新创业教育通识基础课程、创新创业教育专业必修课程和创新创业教育选修课程三个类型层次进行创新创业教育专门课程(群)建设,加大专业教育与创新创业教育的深度融合,依托校本优势资源开发专创深度融合的精品课程,实现专业知识和技能的创新创业落地,形成基于专业发展的创新创业实践项目,递进式提升学生的创新能力和创业思维,有效提升职业核心竞争力。

4.3 立足学校办学精神,加强校园文化与双创文化的深度融合

校园文化建设是以学生为主体,校园为主要空间,涵盖院校领导、教职工在内,以校园精神为主要特征的一种群体文化[7]。立足学校办学精神,加强校园文化与双创文化的深度融合,形成一种思创融合的精神文化自觉,内化为学生走向职业化的精神支柱。广东农工商职业技术学院始终秉承“自力更生、艰苦奋斗”的南泥湾精神,践行“艰苦奋斗、勇于开拓”的农垦精神,并熔铸成“艰苦奋斗、自强不息”的农工商精神,凝练成“艰苦奋斗、追求卓越”的核心追求,渗透到“创客论坛、创业者知音读书会、创客校友说、金种子品牌赛事、创业社团活动、创业练摊等”多维一体的特色双创校园文化实践活动中,一代一代传承下去,逐步形成学生的内在自觉和职业精神支柱。例如:顺德职业技术学院学生组织“未来企业家协会”,以顺商精神为指导,聘请企业双创导师,请顺商进课堂,悟道顺商文化,与顺商合作项目,鼓励参与公益。

4.4 完善双创导师建设机制,建立可持续的师生共创模式

专业化的创新创业师资队伍是高校开展创新创业教育的重要依托,是把创新创业教育推向更大范围、更高层次、更深程度的根本要求[3]。近年来,各高校都建立了一支校内外专兼结合的双创师资队伍,也配套制定了系列支持文件,但在导师聘任与绩效评价机制上都没有形成有效支撑可持续性的师生共创机制。应完善校外导师聘任机制,立足校情,依托职教集团和校企合作平台聘请企业高管、工程师、投资经理人或政府相关人员等具有丰富实战经验的一线精英为兼职双创导师,为学生讲授产业发展、市场动态、技术前沿、政策背景、投融资、企业运营等内容;建立健全校内双创导师的绩效评定机制,调动并激发专业教师的内生动力,鼓励其辅助或指导学生孵化创业项目,形成可持续的师生共创模式,有效提升学生的创业思维和能力。