国有企业行政管理人员绩效改革研究

2022-11-21褚泽华甘文秀

褚泽华,甘文秀

(1.昌吉学院经济与管理学院,新疆 昌吉 831100;2.河西学院马克思主义学院,甘肃 张掖 734000)

1 引言

国有企业行政管理人员绩效考核是企业人力资源管理的重要组成部分,但是由于企业管理机制和管理内容的复杂性,使得整体管理工作相对较为固化,改革难度较大。在行政管理人员绩效考核体系与运行环境产生偏差、工作人员积极性不足的情形下,必然对企业行政管理工作产生负面影响。因此结合现代管理方法构建新型绩效体系、全面推进绩效改革,是提升国企行政管理效能的现实要求。

2 国有企业行政管理人员绩效考核改革的意义

2.1 提升行政管理效能的基本途径

国有企业行政管理是指以行政事务管理、人力资源管理及办公事务管理等为主要内容的工作,是国有企业业务流程持续稳定推进的基础性保障。当前国有企业改革不断深化、企业肩负的经济职责和社会责任更加复杂化的背景下,使得行政管理面临形势更加复杂[1]。要确保行政管理工作的基础支撑作用充分体现出来,行政管理效能水平不断提升,就必须要全面提升行政管理人员积极性,以高效、科学、合理的绩效考核体系为支撑,推动行政管理人员综合素质不断优化,推动行政管理工作创新发展,为企业经营管理和业务推进奠定良好基础。

2.2 国有企业整体改革的重要组成

国有企业在我国经济社会发展中,肩负经济效益实现和调节国民经济发展的双重职责,如何在确保国有企业性质的前提下,推动企业市场化改革,更好地实现发展目标,是国有企业改革关注的重点内容。国有企业整体改革的不断推进,需要以企业各个层面改革为支撑。行政管理作为使管理层面与业务层面有效对接的桥梁,同样要适应市场化改革要求,全面提升行政管理人员积极性,激发行政管理创新意识,确保国有企业保持良好运行状态和长久生命力。

2.3 行政管理创新优化的转变要求

受传统运行体制影响,国有企业行政管理工作中存在多种弊端,行政管理人员积极性不足、人浮于事,人力资源管理混乱现象较为显著,由此使得行政管理整体效率难以满足企业发展要求,甚至出现人才流失的严峻问题。要有效规避这种现象的持续存在,就必须以有效的、合理的、针对性的绩效考核机制为基础,加快构建新型行政管理体系,推动行政管理工作朝向现代化方向发展[2]。对于行政管理部门和人力资源部门而言,必须要强化合作,认识行政管理创新优化的重要意义,构建符合企业运行发展要求的绩效体系,为国有企业创新发展奠定坚实基础。

3 基于平衡计分卡的行政管理人员绩效体系构建

3.1 国企行政管理工作特征

国有企业行政管理是伴随企业产生而出现的,在实际运行中又受到内外部环境影响,就整体上而言,主要具有如下方面特征:①复杂性特征。国有企业行政管理工作在内容、形式和流程上都较为复杂,这既与行政管理自身特性有关,也受到企业管理制度影响,因此在实际运行中会存在效率低下、资源浪费等现象。②官僚主义特征。虽然国有企业改革持续推进,但是相对于私营企业而言,在经营范围、市场化方面依然与政府有较强的关联性,由此也造成部门行政管理工作中带有官僚主义痕迹,形式主义广泛存在,与其他部门的对接也不够顺畅[3]。③绩效管理体系固化。绩效管理是提升行政管理人员工作积极性的重要保障,但是在国有企业行政管理推进过程中,绩效考核评价指标设置不够科学、合理,激励作用无法充分发挥出来,由此使得运行体系较为固化,难以适应国有企业创新发展要求。

3.2 绩效体系构建原则和流程

以平衡计分卡为绩效考核载体,构建新型绩效体系,是当前国有企业绩效改革的重要形式,在具体构建过程中,需要遵循如下方面基本原则:①战略导向原则。平衡计分卡在绩效改革中作为基础性工具,应当担负起促成企业战略目标实现的基本职责,在人本理念指引下对行政管理目标进行层次性分解,直至分解至各个岗位,并根据管理人员岗位运行要求,制定对应的绩效指标,推动个人与企业保持同步发展。②实用性原则。绩效体系指标设定应当根据国有企业运营范围和行政管理职责要求,构建实用性的评价指标体系,确保评价结果的可获取性,能够全面、准确地实现被考核者管理能力的有效评估,并与激励措施相结合,起到应有的价值导向作用[4]。③系统性原则。绩效体系运行不仅要能够体现出行政管理工作目标,还要能够与国有企业业务推进实施要求相结合,明确指标之间的逻辑关系,准确反馈行政管理体系运行中的问题,明确主次,推动绩效考核系统优化。④动态性原则。国有企业行政管理工作是随业务发展而不断发展的,在绩效考核中,必须要明确企业阶段性发展目标,对绩效体系进行动态化改革,确保绩效体系针对性。

国有企业行政管理人员绩效体系构建需要根据实际情况逐步推进,形成系统化的运行体系,具体推进包括如下流程:①明确行政管理人员绩效考核目标,基于不同维度对指标体系进行分解,设定对应考核KPI;②构建指标体系,指标体系应当包括企业、部门、员工3 个层次,并合理设定指标权重;③绩效考核的实施,遵循PDCA 循环流程,依照岗位承接组织、月度承接年度的方式,对被考核者做好考核辅导;④绩效结果评估,对绩效考核实施前后效果进行多方面对比,明确绩效考核体系运行薄弱环节,并根据实际情况进行优化;⑤绩效结果反馈及应用,根据绩效考核结果分析行政管理人员工作目标实现成效,将结果反馈至员工个体层面,为人才引进、开发、调整、评选、政工等工作开展提供精准参考[5]。

3.3 绩效指标体系构建

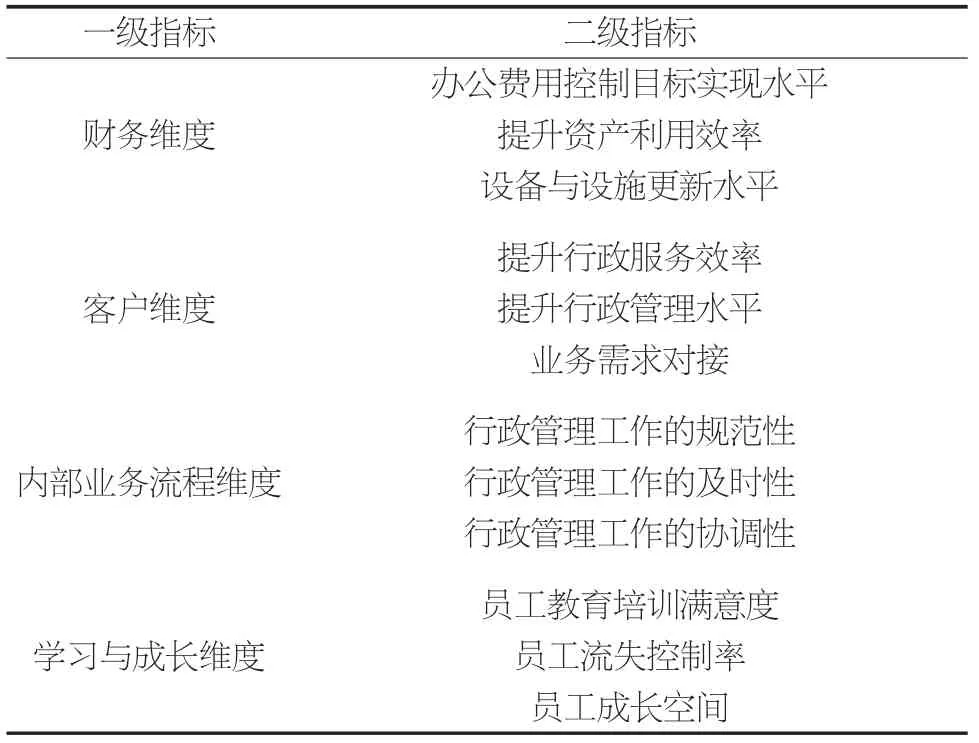

基于国有企业行政管理工作要求,以平衡计分卡应用规范,结合行政管理实际情况,绩效指标体系构建如表1所示。

表1 国有企业行政管理人员绩效指标体系

由于国有企业行政管理工作的动态性特征,在进行绩效考核时,还应当利用德尔菲法对二级指标具体内容进行优化,并准确设定各个指标权重。尤其是在企业经营业务重心出现调整时,必须要确保指标体系的针对性,以此才能够确保评价结果导向作用充分体现出来,起到良好的应用效果。

3.4 绩效考核结果实例对比

为验证绩效考核指标体系运行实效性,随机对某子公司行政管理部门5 名工作人员进行考核对比,分析绩效考核运行问题及行政管理人员绩效改善要求。5 名工作人员平均年龄32 岁,均为大学专科以上学历,入职工龄8年以上,其中3名工作人员具有助理行政管理师或行政管理师职称,在企业行政管理方面具有一定代表性。

在绩效考核体系构建前,绩效评分主要是以考核人主观打分结合考勤管理为主,计分方式为百分制,所有考核指标均为扣分形式进行。在最近3 次月度绩效考核中,5 名工作人员单次评价最高平均得分为82 分,个人3 次最高平均得分为88 分,依据原有绩效考核规定,超过90 分为绩效工资实发基准线,因此仅有个别员工在某月度内能够全额实发绩效工资,多数月份绩效工资都被不同程度扣除。

在采用平衡计分卡绩效考核体系后,继续对5 名工作人员进行绩效考核,但是在考核前向工作人员明确考核的具体内容,考核指标不再局限于主观的工作能力评价方面,而是基于财务部提供数据、领导及员工层面行政工作成效、行政管理内部运行、个人成长与发展等方面进行综合性评估,评价主体包括行政管理上级领导部门、普通员工及行政管理人员自身等多个方面。在得出评价结果后,及时反馈至行政部门领导层面,并根据评价结果对5 名工作人员进行对应教育培训。在后续3 次绩效考核中,5 名工作人员单次评价最高平均分达到88 分,个人3 次最高平均分达到95 分,证明行政管理人员绩效在整体上取得良好进步。

基于企业领导及业务部门相关调查结果显示,在采用新型绩效考核体系后,行政管理部门工作有明显进步:财务部门反馈3 个月内行政管理成本消耗水平明显下降;业务部门反馈行政管理效率有明显提升;行政管理人员反馈自身工作状态有明显变化,工作积极性有明显提升。通过绩效考核体系的变革,可以看出指标体系的细化及合理设计,能够改变原有绩效考核方式中存在的只关注专业领域、服务意识不到位、学习能力评价缺失方面的问题,引导行政管理部门在生产运行中更加注重成本控制,激发管理人员主人公意识,并不断推动青年员工成长。多元化的考核指标,也能够更好地规避传统评价方式中存在的主观影响大、受人际关系、个人认知影响显著的问题,提升绩效评价科学性,确保绩效考核约束与监督功能实现,为行政管理工作优化提供方向指引。

4 基于平衡计分卡的行政管理人员绩效体系实施保障

4.1 组织保障

基于平衡计分卡构建行政管理人员绩效考核新型体系,能够推动绩效考核工作不断优化,为国有企业行政管理工作水平提升起到有效促进作用,但是由于新型绩效考核体系在指标设计方面的多元化,使得评价主体也更加散乱,要求在绩效管理中构建完善的组织保障体系,确保考核工作能够有序推进。绩效考核小组应当由企业领导直接负责,由行政管理部门、人力资源管理部门、财务部门及生产管理部门共同参与。每个小组成员应当明确自身在绩效考核中应当承担的职责,在做好各项考评工作的同时,还应当配合做好相应的监督和指导工作,解决行政管理人员在适应新型绩效考核体系时面临的问题,确保绩效改革能够有序推进[6]。在行政人员绩效考核常态化背景下,还应当在人力资源部门设置对应的工作小组,将新型绩效考核模式推广至其他部门,以此为整体绩效改革提供动力支撑。

4.2 人员保障

人员保障是通过明确绩效考核主体,优化主体结构,确保绩效考核人员严格依照纪律要求做好评分,确保考核结果的客观性、公正性,能够避免主观意识、平均主义等思想对绩效考核结果的影响。考核人员应当包括如下4 个组成部分:①上级领导,在做好评价的同时还应当进行对应的指导;②下属,重点做好管理人员的能力、业绩及态度等方面评价;③同事,主要做好工作态度、沟通协调能力及成长水平方面的评价;④客户,主要对工作态度、职业素养及行政管理成效等方面进行评价。在人员开展评价前,应当对评价人员进行对应的说明教育,引导评价主体基于客观立场对评价对象进行评分,更好地提升绩效改革成效。

4.3 制度保障

行政管理人员绩效改革推进过程中,各方面工作人员对新型评价体系的适应受内外部因素影响较为显著,同时也需要长期过程才能够实现。因此在具体实施过程中,还需要完善各方面制度要求,确保各项工作开展有据可依、有证可查。首先是要完善培训制度,需要结合行政管理工作特征,做好考核主体和被考核人员的教育培训,转变传统理念,引导被考核人员积极参与到绩效考核中来。其次是在新型绩效考核体系中,要完善申诉制度,确保行政管理人员在出现绩效考核问题时,能够采用更好的方式维护自身合法权益,以更加积极的态度投身到行政管理活动中来。再次是完善绩效考核反馈机制,利用企业内部信息平台对考核结果进行公示,并完善沟通机制,针对绩效考核结果明显较为薄弱的方面,利用多种渠道采集相关信息,为行政管理工作提供参考依据。最后是构建完善的绩效结果应用机制,依托结果分析行政管理工作薄弱环节,配合人力资源部门做好相应的培训教育工作,为提升企业行政管理水平起到积极促进作用。

4.4 文化保障

在国有企业行政管理部门内部形成良好的绩效考核文化、激励性文化,为绩效改革提供良好运行环境,是确保绩效改革能够持续推进的重要保障。在文化保障体系建设方面,应当以企业文化建设为基本导向,结合党建、政工等活动开展,创新文化建设形式,并逐步将新型绩效考核方式融入日常管理体系。对于行政管理人员而言,绩效改革并不简单是形式上的变化,而应当是在新型绩效体系下个人成长和发展的基本驱动力。在行政管理日常工作开展中,要能够根据绩效考核指标对自身工作状态进行优化调整,确保工作方向与绩效考核目标要求相一致,以此确保绩效管理理念与日常工作深度融合,实现在行政管理中的全方位、全流程覆盖,为行政管理工作整体推进起到积极促进作用。

5 结语

新时期国有企业改革更加细化、深化的背景下,要确保行政管理工作效能充分体现,就必须要明确绩效改革的重要性,采用科学方法推动绩效管理工作不断完善,以此在确保行政管理人员权益得以有效保障的前提下,通过更为有效的激励措施,提升工作积极性,为员工成长和企业发展提供动力支撑,为企业经济效益和社会效益实现起到有力的促进作用。