新形势下红拳传承危机及破解

2022-11-21李全海郭桂村孙怀玉

李全海,郭桂村,卢 佳,孙怀玉

(1.陕西警官学院 警体部,陕西 西安 710021;2.长江大学 教育与体育学院,湖北 荆州 434023;3.西安外国语大学 体育部,陕西 西安 710128;4.西安外国语大学 红拳高校科研保护推广中心,陕西 西安 710128)

红拳是一个传承悠久的传统武术拳种,其传域较广,有豫红、陇红、川红、滇红、晋红、鲁红等拳种,尤以陕西关中传承为最.由于红拳主要传承在函谷关、潼关以西,历史上也称其为“关西拳”[1].明清时期,红拳发展渐至鼎盛.道光、咸丰年间,关中“四杰”苏三、刑三、高三、李四互通拳艺,更推进了红拳内部拳派的交流和深入广泛的发展.历史传承中,红拳技艺的高层次提升需要通过“访师”来实现.如,鹞子高三“受业于山东人杨师,继访拜耀州武术大师郭从志……腊八会遇丁师等失利,拜丁师为师”[2].很长一个时期,“访师”是红拳技艺从学提升、交流完善的重要途径.但由于武不轻传、外传等原因,访师、学拳也较为不易.“访”“学”而来的拳,传承者特别珍视,更鲜有改造,这在很大程度上保证了传承的原汁原味.“访师研拳”的技艺提升方式与“武不轻传”的传承机制,诠释的是红拳的技击文本与精英传承.

红拳技艺的传承是一个系统化的过程,其以“盘、法、势、理”构成体系,需要传承者完整修习,才能成就精英的传承.红拳“精英”是传承人衣钵的继承者,他们“顶门立户”成就了红拳的历史荣光.但是,随着传统土壤被侵蚀、传承空间被挤压、武术体育化的进程与体育范畴的归属,红拳与其他传统武术一样,迎来了由“精英”而“大众”的传承改变.体育化、大众化的生存空间中,红拳接续乏人,面临传承危机.面对危机,红拳传承人开始了“自我解救”,比如以赛事推动传承、建立传习所等,此种举措暂时缓解了传承之危.但是,相应的问题也在凸显,比如传承体系的断裂、传承关系的离散等,而其中最为核心与紧迫的是青年传承问题.青年传承决定红拳传承品质与接续之力,只有破解青年传承危机、打造红拳青年精英,才能显其传承力.

1 红拳的“精英”传承历程

1.1 “访师研拳”的技艺提升方式

《少林拳法》载:“元时,觉远上人访白玉峰、李叟于宝鸡、兰州,后双双入寺传大、小红拳、棍术、擒拿等.”红拳元代传入少林寺,丰富了少林武术.清中叶,红拳邢派集大成者,为提升红拳技艺,到宝鸡凤翔访红拳“神手”之称的师宝龙学得“红拳六法”(后经其研究扩创为“八法”),并用《五花神棍》换艺《师宝龙拳法》和《八卦步法》.红拳高派宗师鹞子高三,自幼学拳,成年后游历大江南北,寻访名师,学得“河南的腿法、河北的燕青、山东的滚打、少林的八步、河北的通背等”[3].其间,他访一师,干活三年,灵机学得“裙拦(或里)一腿”的故事更是在红拳中广为流传[4].“访师”成就了高占魁“鹞子高三河南腿,陕西刁打走得诡”的拳界赞誉,更有了“飞腿鹞子”的雅名.前期访、学积累,使得高三晚年融合所学,化“心意”红拳为“新意”,开创了新意红拳[5].

在交通不变的历史时期,“访”或更能体现研拳学艺的决心.研艺经年,寻师解惑,问技寻道,才能拳技大成而达自然.

1.2 “武不轻传”的传承机制

在历史演进中,武术作为防身、保命和生存的技能,以“不轻传”的选徒、传艺机制推进着拳法精英化传承.红拳作为武术的重要拳种,承袭了精英化的传承方式.在红拳的技艺传承中,有拳(套路)与手(技法)的分别,“宁教十拳,不传一手”则成了其“亲传弟子教授”“精英化传承机制”的约定俗成之法.在红拳的学习中,很多从学者花费多年时间确实学了很多“拳”,但能掌握“手”者则较少.“手”实为红拳技击之法,其含于拳法套路之中,若师父不破拳讲解、重点教授,则套路演练不能用于实战之中,即套路传承的传承者其实不能列为“内门弟子”,也不能算为“精英”.列入内门弟子序列而能学“手”者,需要通过师父的考验.考验多以师父对徒弟的观察而确定,此中包含从学者的品德、心性和悟性,亦包含吃苦耐劳、坚定拳法修习的精神等.通过考察,授以技击的则是真正意义上的“弟子”.在红拳中,“手”的传授是以“秘传”的方式进行的,通常会避开其他未经考察者,以一对一或者小范围几个人的方式进行训练和教授.这种小范围的以“手”而传的弟子,被红拳称之为“内门弟子”或者“关门弟子”.普遍意义上来说,“关门弟子”是师父教的最后一个弟子,师父会传其衣钵;但在红拳传承中,“关门弟子”也指“关门而教的弟子”,即师父单独留下来传授重要功法、手法和套路的弟子.

有必要说明的是,师父考察后要纳入门墙的弟子,一般需要举行拜师仪式,行“拜师礼”.在拜师礼上,徒弟要向师父呈递名帖,即“拜师帖”.而“拜师帖”上,会有“推荐人”或者“引荐人”一栏需要自己的父母或者德高望重的人士填写;如果牵扯再次拜师情况,则引荐人必须有拜师者前任师父的允诺、签字.没有前任师父的同意,再次拜师会则会引发误会,会被认为“欺师灭祖”而打上品行不端的烙印.当然,有一些地方和传承人没有举行拜师礼的习俗,因为熟人关系原因也没有“师父”的称谓,而是以“爷”“伯”“叔”“哥”的称呼依然践行德范礼约的师徒传承.传统社会中,约定俗成的师徒形式具有职业伦理精神,也建立“师徒如父子”的关系,具有传承的稳固性与责任感,是培养精英弟子的重要途径.红拳因为一直沿袭约定俗成的师徒传承方式,这也使得其传承脉络比较清晰,传承比较稳定;红拳人也比较珍视这种特殊的如“父子般”情感.师徒制不仅是“技术教学”模式,更是“身份传递”制度,即技术承载、文化传递与传续责任是其“身份”的核心.师徒制既是“口传心授”的技艺、文化“转移”方式,也是“虞续传承”的社群延续的规约制度[6].总之,以德考察、慎密而传的师徒传承方式是红拳内门、精英的培养方式.这样的培养、传承方式,包含有德行、礼约、技艺、精神,也有情感、温度.

1.3 “技击为本”的锻造之法

红拳由“盘、法、势、理”构成其完备的体系.“盘”是基本功也是功法,法是实战、技击的方法与法则,势由法的技术动作组排成串成为套路,理是红拳理论;其中,法是红拳的核心,有手法、腿法、身法、步法、刁拿法、跌法之分,是红拳技击的构成要件.红拳的“跑拳搭手”是技法的对抗训练方式,也是红拳“内门”训练内容.红拳手法上讲“八法”,即“撑、斩、勾、挂、缠、拦、沾、挎”.“八法”多以“撑斩”“勾挂”“缠拦”“沾挎”等合“二”为用,“撑斩”者,上撑(防)下斩(攻)、下斩(防)上撑(攻)互为阴阳之变;“勾挂”者,里勾外挂,也可里挂外勾,呈“S”形运行,为阴阳相生;“缠拦”者,缠中有拦、拦中有缠,不以硬、夺为目的,有以圈破直之意;“沾挎”者,其用有贴则沾,沾则带勾挎.红拳实战,“高掤低押,里勾外挂.撑斩勾挎,高低上下”,尽显八法之变、奇正相生.

另外,红拳善用刁拿,有“飞步刁打,贼诡刁拿”的说法,红拳十六字要诀亦讲“撑补为母、勾挂为能、化身为奇、刁打为法”.“刁”是“手法”撑、拦、沾、缠、勾、挂的综合手法,可谓正出奇胜.手型变幻上,红拳之“掌、捶、勾、丁、提、捧、拓、切”等更显其能.在混合手法上,红拳有“叶子手”“六合手”“蜜蜂乱采花”等,合以靠、肘等,还有“偎身靠子拧心肘,打人凭的六合手”之说,则更有生生之变.除了手法,红拳亦特别重视腿法训练,其“腿法”有高、中、低腿之分,有“手是两扇门,全凭腿打人”,“手打三分,腿打七分,远脚、近膝、贴身胯打”的说法,红拳集大成者多以腿法见长而著称,如“飞腿鹞子”高三、“神腿”杨杰,“铁腿神枪”李万等.身法上,红拳注重起伏、开合、吞吐、拧转,而“龙起龙纵”“虎翻身”“狸狗闪绽猫扑鼠”“花豹打兔鹰抓鸡”等正是其身形、身法多变与灵动的体现;步法上,红拳有“闪绽步、月牙步、八卦步法等”,“拔步如放箭、脚底如鱼窜”是其步法的要求.跌法上,红拳有九滚十八跌等.在红拳“法”分类的基础上,还有“手”组合成排的,如排字手.排字手虽言“手”,但是综合技法,可以说是红拳的高级阶段“手”法,其要求“手、眼、身、步”灵活、统一,尽显“手、脚、肘、膝、肩、胯、头”得“七捶”之用.“七捶”明见、合练,目的在于使“七捶”化为“一捶”(所谓捶,主劲的一体与浑厚,讲求化打合一),也可“一捶化为七捶”(在于化打的一捶实,则后面可跟多下,即“犯了招架就是七八下”).

红拳技艺丰富,灵活多变,深具特色,在其传承过程中,技击的本色才是其本质的内容.红拳崇“法”尚“手”技击核心,使其兼具“贼诡”“溜滑”的技击风格.红拳攻防的特点,在于“一体”,即化打合一、攻防统一,这也是其拳法智慧所在.红拳化打合一、攻防统一的特点还在于“贼”“快”,比如关中刀客用的一技“蹬里藏刀”(关中刀客随身以轻薄短刀,有时会藏在袖中、靴子内侧或怀中,看似“无刀”,出手则刀至,诡变迅捷),其看似出腿蹬人,实则蹬腿抽刀、出刀,腿落刀至.红拳手法技术还有一个突出的特点是手、器通用,比如“撑、斩、拦、捅”既是拳技,也是刀、剑、棍等之技,撑者(崩)接,斩者顺势劈击,拦者横抹,横回劲于中则拥身前捅;此技法于民国时期曾由红拳大师张明岐结合刀法及其他技法编成“步战刀”在西北军中教授[7].

总之,传统的土壤中,红拳尊“法”尚“技”,以“避尖溜滑、贼诡刁拿、审时而进、形一实二”等为特色,由传承人践行着技击为本的人才培养模式(虽然红拳套路有百套之多,其实万变不离其宗,核心亦在技击).但是,随着现代化社会的极速推进,传统的土壤遭受破坏,红拳生态严重失衡,拳法体系在分裂.如今,言“套路继承”为传承者较多,技击在失色,传承濒危.红拳传承为何有现今的分裂?以及如何把握时代特征推进其本真传承,使红拳重新走向繁荣?则是其传承所需破解的问题.

2 社会转型期红拳的危局

2.1 武术的体育化

清末民族危亡时期,为应对国力孱弱的状况,仁人志士积极推动洋务运动、维新变法以求中体西用.当时,图强而先自强,强种“尚武”的精神亦在仁人的呼吁下渐渐觉醒.而在西学东渐,“师夷长技以制夷”的思潮下,“尚武”在西方体育思想的影响下开始了西方体育化转变.民国初年,马良创编、推广“中华新武术”,“中华新武术”内容上以传统武术为素材,形式上借用兵式体操的操练特点,分段分节地配以口令,某种程度上体现出了由易到难、由简到繁、由单练到对练的循序渐进原则,比较适合对初学者进行集体教学[8];但是由于马良对博大精深的民族文化体系缺乏理性的评估态度,仅选取几种简单的拳脚棍棒支撑其“中华新武术”,则渐失原有的武术技术特征,丢失了中国传统武术的文化核心,禁囿了传统武术的发展.从现代武术形式发展样态来看,武术套路单一化、规范化、标准化的发展大抵始于此[9].

1909 年霍元甲创办“精武体操学校”,后更名为“精武体操会”“精武体育会”.“精武体操会”的宗旨是“技击为根本,以武德为皈依”,目的在辅以“有益之学科、正当之游艺”[10,11];“精武体育会”则禀承“提倡武术、研究体育、铸造强毅之国民”的宗旨[10].近代以来,在西方体育文化的影响下,“体操”堪为融入之先锋代名词,精武会取其二字实则为尚武传拳,杨国术之威[11],但是更名“体育”而为“提倡”武术,研究“体育”,“强毅”国民,则足见概念之下降与“体育”范畴之归属.在“求自卫之道,崇尚武精神”的“尚武精神”倡导下[12],既催动了“强国强种”的体育践行,也敲响了武术“大众传承”的音符.1927 年国民政府成立“中央国术馆”,《中央国术馆组织大纲》第一条规定“:中央国术馆以提倡中国武术,增进全民健康为宗旨.”[13]进一步阐明了武术大众化的“健康”意义与作用.对传统武术“体育”的立场已基本确立[14].新中国成立之后,武术在体育化的进程中,逐渐由技击转为体育运动项目.“体育”的定位,也使红拳开启了“大众化体育”的传承模式.

2.2 套路运动重形式

在武术体育化的进程中,原来重技击的红拳也开始着重发展套路,在套路比赛中力争向上,争夺话语权.1953 年陕西省耀县宋仕杰、咸阳冯建勋与冯俊骥、渭南张生芳等4 人代表西北以红拳拳械套路参加在天津举办的全国民族形式体育表演竞赛大会;1956 年陕西省代表队郑兆麟、邵忠义和四川省的张腾蛟以红拳拳械套路参加北京先农坛体育场举办的全国十二单位武术锦标赛;1958 年陕西队庞志杰以“红拳八步、荷花刀”,高西安以“二路红拳”参赛,四川队李毅立以“红拳燕青拳”,李春燕以“红拳莲拳”参加北京(北海)举办的全国武术锦标赛;等等.在此类武术套路形式的比赛中,红拳崭露了“头角”,但因为红拳(原称“软拳”)柔多刚少、费劲却缓慢等原因,无法带来“视觉冲击”,所以成绩平平,参加者越来越少.之后一个时期的《武术套路竞赛规程》中,参赛项目列为“查、花、炮、洪”,没有“红拳”,红拳人则更是鲜有参加.在“竞技”为王的武术发展中,一些红拳习练者为能进入参赛报名序列,为取得好的成绩,只好转练其他拳种,比如形意拳、八极拳、翻子拳等.在套路化的求解中,红拳的生存空间遭受挤压,传承“变形”,危机凸显.

为了打造红拳赛事,促进其向武术赛事的融入,更为了以赛促传,1994 年“首届地方拳种(红拳)观摩赛”在西安举行[16],参赛者却仅有158 人,青年组更是无人报名.1995 年在陕西省武术队教练、著名武术家马振邦及红拳老拳师的呼吁下,“陕西地方拳种研究会”成立.为了顺应时代潮流,研究会整理、修订红拳套路,自发组织了6 届专项红拳比赛,改变红拳传习的氛围,一定程度上推动了红拳的传承.以赛促练的套路化运动确实“提升”了传承者套路演练的水平.2004 年陕西地方拳种研究会组织部分红拳精英,代表陕西省武术协会参加了在辽宁葫芦岛举办的“渤海重工杯”第二届全国传统武术大赛,一举获得13 金、29银、5 铜的佳绩[17].自此以后,红拳转战南北,参加香港、澳门、北京等地比赛,获得诸多殊荣.但是与原来精英传承不同的是,此时红拳技击继承和研究者愈来愈少,传承者过分注重和强调套路,忽视技法传承与发展,拳法体系在断裂.

3 红拳的自我解救

3.1 濒危下的大众传承

随着现代社会的急速发展,外来武术的冲击,武不轻传的历史时期已经成为过去.在“快餐式”的现代社会中,武术“不轻传”“包藏贵似金”的理念面临的是无人继承的尴尬.在陕西省红拳传承普查、调研中发现,传承人虽有授拳意愿,但无人从学的现象严重.农村的现实是,青壮年都外出打工,青少年也多赴城区上学,红拳教学、传承几乎不能实现.据传承人传承情况调查显示:传承力量来自老年传承人,中年或者壮年传承人较少.红拳的多次会议中,也可看到参会者中老年人居多,中坚力量缺乏.城市化的进程,改变了农村的模样,也瓦解了传承的生态.一些老拳师家中武术器械锈迹斑斑,丢弃、散落院中,大多数传承人的子嗣没有继承红拳[18],红拳的一些宗族传承谱系也在断裂.

2010 年,陕西红拳文化研究会根据文化部关于非物质文化遗产保护文件精神,下发“关于开展保护非物质文化遗产红拳工作的通知”,推进设置以各地优秀传承人为代表、以传承人的名字命名的“红拳传习所”与“青少年红拳培训基地”.2011 年《中华人民共和国非物质文化遗产法》颁布,借此“东风”,于2012年成功举办了“第十届国家级非物质文化遗产红拳传承人展演交流大会”;2014 年成功举办了“第十一届国家级非物质文化遗产红拳传承人展演交流大会”.2015 年在杨明华、李全海、卢佳、徐珂、张洪刚、郑磊、李坤等人发起下,陕西红拳文化研究会青少年推广中心尝试性举办了“首届青少年红拳大赛”,此次比赛主要为18 岁以下青少年参加,参赛人数有800 余人.传习所模式促进了红拳传承人的传承活力,大大推动了红拳发展,保证了红拳参赛人数的稳定上升.另外,在协会组织的推动下,红拳走进校园,成立“红拳培训基地”,推进了红拳传播.但是,精英缺乏、接续困难依然是摆在红拳传承面前的重要问题.

3.2 青年接续乏力

在体育化、武术套路竞技化的舞台上,红拳通过赛事的推广、传习所的运行缓解了传承危机.但是,相应的问题也随之凸显.现在,红拳的传承看似“繁荣”,实则问题突出,尤其是“倒金子塔”型发展问题,青年接续乏力成为红拳新形势下最重要的问题.

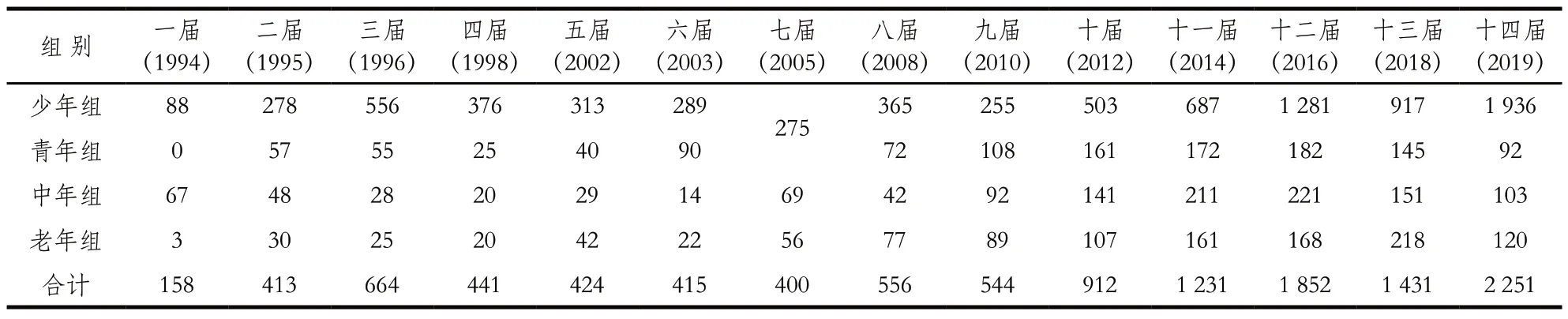

通过表1 统计的1~14 届红拳比赛人数可见:红拳少年的基数在不断增加,但青年的比重在下降;除去少年组的参赛,“青年组——中年组——老年组”呈“倒金子塔”型发展.中国已开始步入老龄化社会,“倒金子塔”揭示着红拳继承的后续乏力.青年作为红拳承上启下的生力军,青年时期更是技艺继承的黄金阶段,不关注和不重视红拳的青年传承,红拳的发展无法真正繁荣.传习所的大众化教授、传承中,少年的总数量看似逐年提升,也较为可观,但是这种增量主要集中在学生寒暑假的假期班,流动性强,固定学员较少,假期结束之后,部分传习所则面临“歇业”.在此状况下,一些以传习红拳为业的传习所、培训中心,不得不“改制”.改制多以改变课程设置,如开设跆拳道、体适能等来维系生存.在红拳进校园的进程中,多数也是公益行为,没有报酬.这种现象短期还能保证,长期无法延续.另外,校园中的培训基地也因为师资缺乏原因,名存实亡.

表1 1~14 届红拳比赛人数统计表

4 新形势下红拳危机的破解途径

新形势下,红拳传承断代的危机成因是多方面的.随着传承大众化的求解,红拳从原本“形而上”的求索变为“形而下”的求教,由自主学习变为被动灌输,精英文化泛化为大众体育.在“大众化”的传承中,师徒关系逐渐断裂,原本是师父选徒弟、徒弟继承师父拳学,现在变为徒弟选师父、师父顺从徒弟选择而教;红拳“习武修德”的成人机制也改变了模样,“习武健身”可能更适于现下之需;重数量而忽视质量的异变中,红拳少而精的技术传承变成了多而广的“花样”套路,质量沦为数量的机器,难言其真.多项选择的社会中,学员可以随意转投其他老师,转投其他拳派,割断了传承的系统性,在速成的社会需求导向下,红拳传承被迫改造,流于形式缺乏内涵,渐渐失去了原有的色彩和味道.一些红拳传习场所名为“红拳”,实则教的是与红拳无关的内容,“红拳”也只是人们情怀中的一种名号罢了.面对危机,在陕西红拳文化研究会等群众组织的引领下,红拳确实做出了比其他拳种更多的努力,也取得了一定的成绩.目前,最关键的问题之一是青年传承接续乏力,现阶段注重和倾力以下两项实际工作,实可破解红拳危机.当然,还有其他一些工作可做,比如文化挖掘、唱响精神、教育协作、弘扬阳刚、弥合内卷等.

4.1 练打并行,做精红拳本色赛事

1~14 届的红拳赛事见证了红拳从濒危到发展,但在赛事不断做大的时候,过分的关注数字,忽视了质量的发展,这不是真正意义上的成功.红拳在训练的模式上,有套路也有跑拳搭手的对抗.第12 届比赛中,赛事设置了青少年红拳跑拳搭手擂台,这次比赛是红拳练-打分离后的再次复合.2017 年第3 届青少年红拳大赛即第2 届跑拳搭手擂台赛中,扶风李伯强红拳传习所的李冠池以红拳技法打乱了散打运动员的阵角赢得比赛,惊艳全场.马文国作为赛事总裁判长撰文写到:“红拳小子李冠池用红拳的迈跤和跑拳之法把对方的节奏打乱,伺机频频出拳,让对方防不胜防.”[19]但是在后续的两届(2018 年、2019 年)红拳比赛中,跑拳搭手很难见到红拳特色、本色意义上的技术,而更多的是散打技术.回归到2007 年中央电视武林大会,因为选手善用红拳技法,红拳记住了李冠廷的“美女照镜”,因为贴靠使用,大家记住了“偎身靠子”等技法.2007~2010 年红拳在中央电视台武林大会上的展示,推动了红拳传承,而现在举办的红拳赛事却忘记了“还原真实武林、传承功夫精髓”的初衷.因此,在红拳赛事的打造中,重点强调做强、做精“青少年精英赛事”,突出红拳技法特色,推动红拳发展回归技击传承,促进红拳实战精英人才的培养,促成新生代传人的出现.

4.2 着力青年传承,形成梯度选拔机制

从“体育”出发圈定武术,则迎来了武术的大众化,传统武术亦面临体育化的趋势.传承体系的分裂、套路化的偏重与传承环境的改变,使得红拳传承生态失衡,面临“断代”危机.红拳赛事的推进初步缓解了其“断代”之殇,但“接续乏人”“精英缺少”的现实,使得红拳传承看似改观,实则依然危机潜藏.通过量表分析可以看到红拳接续的问题,在于“青年”继承乏力、断层,且鲜有青年精英.分析“青年”技艺继承特点,应该能为红拳破解“接续断层”提供思路[20].从年龄段来说,青年正是奋发、明志、辩理,掌握知识的最佳时期;从运动生理角度来说,青年是骨骼、关节、肌肉、神经系统、呼吸系统发育完全,各项机能最佳的时期;从运动参赛来说,青年正是出成绩、夺冠军的黄金年龄;从武术“五年一小成,十年一大成”的修炼角度来说,青年正是技艺上升,探究武术真谛的最佳时期.由于红拳本真的技艺属性,决定了红拳必须通过盘、势、法、劲、理[21]的循序训练才能成为技艺真谛的继承者,而根据红拳技艺的传承顺序和个人发展周期来看(少年时期——习盘功和套路打基础,青年时期重势、法、劲,较艺参赛,中年时期——回炉势,深研法、劲,明理、博学、印证,老年时期——法、劲结合,归一格理),青年时期正处于继承的关键期.面对新形势下红拳接续的危机,红拳组织和传习所都应拿出“抓铁有痕、踏石留印”的韧劲,把虚的套路继承做实到技艺与文化的传承上.在体育大众化的浪潮下,红拳组织应当制定青年继承、发展的规划,着力于青年的系统与精英化传承中,以便打造出红拳文化、技艺、技击兼备的特色劲旅.

红拳的青年传承可以借助红拳进校园等,广宣红拳,推进青年习练,亦可通过举行中小学、高校红拳比赛来助推传承.据观察发现,在陕西省中小学武术(套路)比赛与陕西省高校武术套路锦标赛上(陕西省教育厅主导、陕西省学生体育协会主办的常规赛事),很少有红拳队员参加.鲜见参赛,不是说学校无人习练红拳,一是因为红拳缺乏与教育的互联,多数红拳队员消息闭塞;二则因为“项目”设置与选报的限制.在2019 年制定的陕西省中小学比赛竞赛规程中,小学组拳术项目设置有“红拳十大盘功”,初中组、高中组拳术项目设置有“红拳”,但是每校限报男女各一队,平衡报项的话则可有男女各1 红拳队员参加,多报红拳队员既会占其他项目名额,也会出现同项同校队员竞技,不利奖牌多元争取.在2017 年、2018 年制定的高校武术套路锦标赛竞赛规程中,拳术设四类,即第一类为形意拳、八卦拳、八极拳,第二类为通臂拳、劈卦拳、翻子拳,第三类为地躺拳、象形拳,第4 类为华拳、查拳、炮拳、洪拳、少林拳,其中没有“红拳”设置.在陕西比赛,红拳又是陕西本土、地缘武术并且群众基础深厚,未有设置让人疑惑,也耐人寻味.难道大学中无人习练红拳?据不完全统计,红拳曾流传于陕西的拳法和器械套路有200 余套,现有传承的红拳器械和套路也有120 套之多(40%的红拳套路无人继承或者已失传),况且西安交通大学、西北农林科技大学、西安外国语大学、安康学院、陕西学前师范学院、陕西警官职业学院等高校皆有红拳教授与传承.就此现况与红拳传承的地缘优势,红拳管理部门与组织更有必要考虑推进学校红拳传承与联盟赛事举办.另外,若能在学校以及传习所中实现由传习所、培训基地到县、市、省标准传习机构的梯度选拔,促成专业队伍建设,则能很大程度促成红拳接续质量化传承;如果再能输送选拔的优秀队员到武术专业队被专门吸收或能受到教育部门政策适当支持,则能破解红拳青年传承的危机.再言,实现县、市、省的梯度选拔,则可解决红拳优秀教练短缺问题,同时助推红拳建立更多的传习所,推进红拳纵深发展.

5 结论

在特定的历史时期,“包藏贵似金”与“学来不易”思维主导下“武不轻传”成为精英传承方式,造就了一批武德高尚、技艺超群的红拳人物.但是,随着社会的发展,冷兵器退出历史舞台,武术归置到体育范畴,红拳在社会中的位置也发生了转变,原本技击见长的红拳为适应体育市场,不得不削足适履的发展套路;在迷惘和困惑中,红拳的发展陷入危局.为打破断代危机,有志于红拳传承的红拳人戮力同心做了诸多努力,陕西红拳文化研究会专项赛事的设置、传习所模式的开启、进校园设基地举措的推进,很大程度上改变了红拳的濒危局面,并使得红拳由保护慢慢转向发展.但是,在“大众化”传承的新形势下,红拳危机仍在.此危机关乎青年传承,而更关乎红拳未来.精英人才缺少、青年传承的乏力,是摆在红拳发展面前的核心问题.大众化的传承使得现代性诸多问题凸显:人与人关系的疏离、技艺体系的分裂,传承的形式大于内容、务虚不务实等.对照新形势下红拳发展症结之一——青年传承问题,研究认为,依托红拳品牌赛事,打造好“跑拳搭手”擂台赛事,推进“精英赛事”的开展,联合教育机构发展校园联赛和政策支持,以助推青年红拳人才的涌现,则能起到缓解以及破解作用.

青年是社会发展的主旋律,尤其在中国步入老龄化社会的历史时期,青年传承更具使命.毋庸置疑,青年强则国强、青年志则国志.红拳亦然,红拳青年强则拳兴旺,红拳青年志则拳发展可期.当然,本文言“破解”是一种理想形态,现实需要关照青年的学业、生存压力等,这就需要考虑教练的配置、时间的保证、训练的效果等.如果能协调好诸方关系,保证训练的开展,破解还是可以实现的.总之,新形势下红拳传承的危机也是多方位的,而红拳青年传承的问题是影响其传承力的核心因素,因此本文仅基于青年传承谈红拳危机破解之道,其他问题还需另文再述.