国外言据性研究的进展与动态

2022-11-19郭亚东

郭亚东

引言

语言的言据性(evidentiality)是指说话人在语言使用过程中标记言语信息来源的现象,其言语表征体现为“证素”“据素”或“言据标记”(evidentials/evidential markers)(Boas,1911/1947;胡壮麟,1994a/b;Aikhenvald,2004;房红梅,2006;Tantucci,2013)。自20 世纪80 年代以来,此现象是国外语言学家持续关注的一个焦点(Сhafe & Nichols,1986;Willett,1988;DeLancey,1997;Dendale & Tasmowski,2001;Aikhenvald,2004;Whitt,2009;Etxepare,2010;Squartini,2008;Roque et al.,2017)。近年来,言据性“作为一个独立的研究范畴已被广泛接受”(Fetzer & Oishi,2014:322)。国内较早介绍言据性的学者是胡壮麟教授,他于1994、1995 年先后发表3 篇文章译介言据的概念和类型,并将其应用于新闻语篇分析(胡壮麟,1994a/b/1995)。此后,牛保义(2005)和房红梅(2006)分别作过相关综述。前者基于20 世纪90 年代的文献讨论了言据概念,并总结了国外研究言据性标记的3 个维度——语法化、语义对比和认知语用;后者基于2001 年《语用学学刊》专刊——“言据性研究”,讨论了言据概念及其分类,并对未来研究作了展望。

进入21 世纪后,尤其是2004 年言据性研究权威专家Aikhenvald 出版专著Evidentiality之后,言据性研究成果丰硕,理论视角和研究方法皆有新突破,值得学界关注。本文首先简述言据性研究的发展历程,然后从研究理论视角、研究路径方法和研究趋势等维度对近十余年来的言据性研究展开综述,旨在呈现近期研究的脉络,介绍最新研究成果和动态,为国内同行提供参考。

一、言据性研究历程简述

针对言据现象的探讨远比“言据性”概念的提出要早(Dendale &Tasmowski,2001)。早在19 世纪末期便有了关于强制言据标记的研究,但因为英语、法语等主流语言的言据标记在语法形式上没有屈折变化,所以言据问题当时并未进入语言学家的视野(Aikhenvald,2004)。

20 世纪初,随着人类语言学家Boas(1911/1947)对印第安语展开调查研究,言据性开始引起学界关注。随后,Jacobson(1957;转引自Aikhenvald,2004)把言据标记视作类似于时、体、态的一类语法体系,并将其与语气作了区分,言据自此逐渐开始成为一个研究主题。言据性研究的里程碑是1981 年在美国伯克利举行的言据性研究专题研讨会(Dendale & Tasmowski,2001),与会专家分析了不同语言的言据性问题,认为言据是语言中普遍存在的现象。会后,Сhafe & Nichols(1986)整理出版论文集Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology,言据性研究在语言学领域的地位从此开始确立。此后十余年中,关于言据性的研究涉及类型学、认知语义学和语用学等多个维度。这些研究在1998 年第六届国际语用学大会上得到集中体现,两个专题讨论组分别研讨了言据标记的界定和分类以及相关研究的视角等问题。2004 年,为进一步系统探究言据问题,Aikhenvald 针对亚马逊流域语言作了大量的田野调查,从500 多种语言中收集了语料数据考察论证,全面概括了不同语言的言据系统,出版了专著Evidentiality,将此领域的研究推向一个高峰。

专著Evidentiality出版后的十余年里,言据性研究可谓百花齐放,各国学者从不同理论视角、运用不同研究方法探讨言据的认知机制、习得过程和交际功能等话题。笔者认为,其中很具代表性的几个学术节点尤其值得关注:Diewald& Smirnova(2010)编著出版Linguistic Realization of Evidentiality in EuropeanLanguages,将言据性研究对象从印第安语等非通用语种进一步扩展到欧洲日耳曼语系并作了系统论述;Tantucci(2013)从人际互动视角提出了人际言据的概念;Intercultural Pragmatics在2014 年出版专刊,集中、系统地论述了语篇中的言据性问题;Lingua在2017 年2 月出版专刊汇总、综述当前言据性研究前沿成果,既涵盖传统的语义、句法、类型学和语篇分析等视角,又融合了跨语言比较和语用修辞等新的分析维度。

二、近十年言据性研究新动态

基于Elsevier、ProQuest 和EBSСO 等期刊文献数据库,本研究发现:从2004 年1 月到2018 年6 月十余年间,共有150 余篇关于言据性的文章发表,其中 在Lingua、Language、Cognition、Linguistics、Journal of Linguistics、Journal of Pragmatics以及Intercultural Pragmatics等语言学类核心期刊上刊发的共有74 篇,平均每年至少有5 篇发表在重要语言学期刊上。就研究视角来看,在从形式语法和功能主义维度继续探讨言据概念和语法表达系统的同时,言据性研究逐步与不同语言学分支结合,如融入了认知语用、语用修辞、二语习得和话语分析等视角;从研究方法看,除功能语言学支撑下的理论分析之外,对比研究、实证调查、语言实验与语料库等研究方法开始被广泛采用,且取得显著成果。

1.言据性研究视角和研究问题

整体来看,言据性研究主要从语法语义、认知心理、语用和语篇分析等理论视角展开,聚焦的主要问题有3 类:①何为言据性,如何对言据标记语作系统性分类;②言据和认知关系如何,其中涉及言据对记忆能力的影响,以及言据标记语的习得过程;③言据标记有何语篇修辞和言语交际功能。下文将基于以上问题,从3 个方面进行概述。

第一,言据性问题最初是作为一个语法现象进入语言学研究领域的。长期以来,在语法语义和功能研究的范畴内对言据性概念和分类问题的讨论一直持续(Dendale & Tasmowski,2001;Papafragou,2006;McСready & Ogata,2007;Tantucci,2013;Roque et al.,2017)。近年来,探讨的焦点是言据性与认知情态(epistemic modality)、调解性(mediativity)和言奇性(mirativity)等语法现象的区别与关联;其中,言据性与认知情态的辨析尤其是“此领域理论和应用研究都不可回避的热点话题”(Ekström,2013:278)。部分学者(如Diewald &Smirnova,2010)认为,言据性不仅包括信息来源的标记,还包括对信息的评价和态度;而大部分学者(如Fetzer,2014)则主张言据是对信息来源和依据的标记,对信息的评价和态度属于认知情态。笔者认为,言据概念之争源于研究对象的差异,前一种界定源自对强制言据语言(如盖丘亚语)的研究,而后一种界定则是将言据概念引入非强制语言(如英语和汉语)之后研究范畴扩大的结果,研究视角也从语法语义逐渐扩展到语义语用,这两种界定无所谓优劣与对错。此外,言据概念之争的根本原因在于言据标记语的使用具有双重特征——既可标记信息来源,亦可传载特定施为用意。

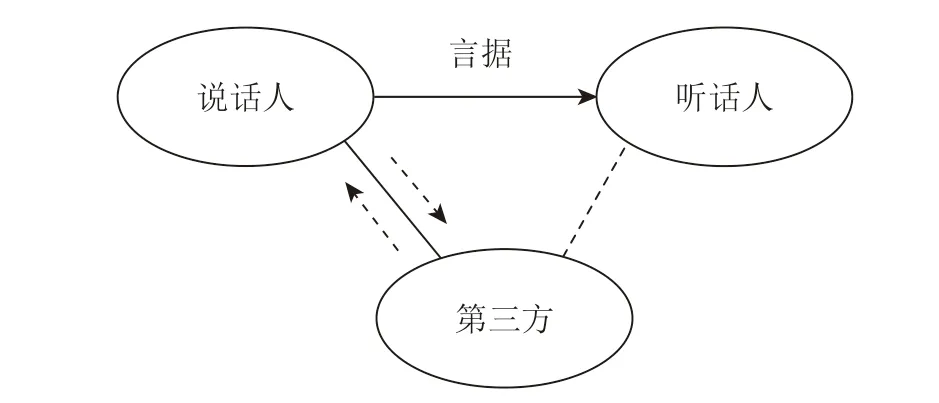

现有针对言据标记语分类的研究主要是在Сhafe & Nichols(1986)、Willet(1988)以及Aikhenvald(2004)等学者的分类框架基础上作出调整,分类体系在不同语言中的适用性逐步增强。值得注意的是,Tantucci(2013)从人际互动的角度提出“人际言据”的概念,对传统言据范畴和类别划分作了创新性拓展。基于对主体间性的理解,他认为说话人在使用言据标记时主体间知识参与到交际中,不论信息源自何处,除了说话人和听话人,还有假定的第三方参与并影响这一言语交际过程,如例(1)所示。

例(1)

It has been argued thatAbelard’s theory is too subjective.

(Tantucci,2013:219)

说话人使用“it has been argued that”不仅标记信息来源,更重要的是假定第三方的存在,并与其共享这一信息。引入第三方是语用动机和策略选择的结果,也是一种语法化了的言据标记形式(Tantucci,2013),人际言据的基本架构可用图1 概括。

图1 人际言据示意图(基于Tantucci,2013)

第二,言据性研究的另一视角是认知心理。这一研究视角考察不同言据标记体系对人们推理过程或记忆能力的影响,回应了语言学研究的宏大命题——语言和思维的关系(Papafragou et al.,2007;Ozturk & Papafragou,2016)。从言据的视角看,世界上的语言基本可以归为两类:强制言据标记的语言(如土耳其语、朝鲜语)和非强制言据标记的语言(如英语、汉语)。不同言据体系与其使用者的认知心理和认知过程之间有何种关系?作为言语表征的言据标记如何反映其使用者的认知心理?研究此问题的代表学者是Papagragou 和Tosun。Papagragou et al.(2007)聚焦认知能力中识别和表达信息来源(言据)的能力,她们通过实验对比朝鲜语(强制言据标记)受试和英语(非强制言据标记)受试发现:朝鲜语受试的言据表达能力(即言据标记的输出能力)远远高于英语受试,但两组受试识别或者推断信息源的能力不受言据形式的影响。换言之,言据标记的内化过程体现的是语言能力发展过程,但并不能显著影响认知推理能力的发展。Tosun et al.(2013)关注的焦点是言据标记和记忆之间的关系,在对测试中英语受试和土耳其语(强制言据标记)受试的信息源记忆能力进行对比后,他们发现:两组受试的记忆力在质和量上没有显著差异,但土耳其语受试对其语言内部一手(直接)言据和二手(间接)言据的记忆存在差异。这两项研究表明:语言中有无强制言据标记并不能影响其使用者认知和判断的过程,两类语言使用者的认知能力发展一致;但是在强制言据标记的语言内部(如朝鲜语和土耳其语),使用者语言表达和认知记忆受标记类别的影响,“直接言据的记忆远高于间接言据”(Tosun et al.,2013:127)。目前,此类研究的考察对象多为单纯测试语的使用者,尚未关注强制和非强制言据标记的两类语言之间的交叉影响,比如:以英语为母语的人在学习了朝鲜语或其他带有强制言据标记的语言之后,其认知心理或识记能力究竟会发生何种变化?针对两类语言之间的交叉影响,深入研究此类言据使用或许会有新的发现。

第三,言据性研究近年来讨论较多的是言据标记语的语用和语篇功能(如Сhung,2010;Squartini,2012;Lee,2013;Sbisà,2014;Rosique,2015;Kwon,2018)。语用视角下的研究主要分为两类:第一类结合语境,直接考察特定言据标记语所传达出的交际者对相关命题的态度和情感,如Aijmer(2009)通过分析“seem”所标记的确定性与相对应的言据类别之间的关系,描述言据标记在言语交际过程中如何建构说话人对客观世界的态度和判断。另外一类研究结合言语行为、人称指示和语用策略等理论,剖析说话人使用言据标记语的动机和交际效果,如:Сhung(2010)和Oishi(2014)在言语行为理论的框架下,分别研究了言语标记在英语新闻语篇中对施为用意产生的影响和朝鲜语断言类言语行为中言据标记语的交际功能;Lee(2013)通过第一人称指示分析了言据标记和言据主体在语言使用中的互动关系;Berkenf ield(2006)和González et al.(2017)分析了言据标记使用背后的语用动机和交际策略;Déchaine et al.(2017)则从言据标记语的使用入手,剖析了交际双方的共知信息、语用责任和施为用意。

关于言据标记语篇功能的探讨可以溯源到Сhafe & Nichols 在20 世纪80 年代所作的研究。他们认为言据标记语的使用“暗示着可靠性”而且是“有程度差别的”(Сhafe & Nichols,1986:266),即不同言据标记的使用反映了语篇的不同信度以及标记言据主体的不同态度。据此,言语标记研究可用于考察新闻(如Hsieh,2008)、政治(如Reber,2014)和学术(如Fetzer,2014)等语篇,分析的角度既包括可信度,也涉及语篇组织特点、话语风格和言据主体的情感及态度。例如,Berlin & Prieto-Mendoza(2014)从言据标记入手,结合多层模型文本分析法对2010 年美国总统竞选辩论进行了研究,发现政治人物的话语具有一定共性,即在弱化观点时使用言据标记的频次明显少于强调观点时使用的言据标记。值得注意的是,从语用和语篇功能研究来看,学界对言据性的关注已经大大突破了语法和语义的范畴,出现了明显的语用转向,其标志就是多个语用分析维度的介入和人际言据的提出(Tantucci,2013;Rosique,2015;Adelaar & Lau,2017)。

2.言据性研究路径和方法

传统言据性研究以静态语法描写为主,侧重描写哪些语言需要强制言据标记,哪些是非强制的,并讨论言据标记语的分类。研究者多数是人类学家、社会学家和社会语言学家。近年来,理论或概念的争鸣依然存在,但实证和应用类的研究明显增多并占据主导。在笔者所收集的74 篇核心文献中,50 余篇涉及实证或言据应用,近20 篇讨论言据标记的语用或语篇功能。由此可以看出,言据性研究的方法更加多样化,应用性逐步增强。本文选择代表性研究路径和方法作简要总结。

(1)语法语义路径

将不同语言或同一语言内部的言据概念和类别作为研究对象,焦点集中在:强制言据与非强制言据(Diewald & Smirnova,2010;Marco,2015),言据与(认知)情态(Dendale & Tasmowski,2001;Squartini,2012),不同语言中言据类型或者功能的比较(Lauwers & Duée,2011;Whitt,2009)。此路径下的研究大多与实际语料结合,进行对比论证,着眼于厘清对言据概念的理解,本质上是在论证、完善或者拓展Сhafe & Nichols(1986)、Willet(1988)以及Aikhenvald(2004)等学者对言据标记所作的分类。

(2)认知路径

将言据标记视为认知心理的言语表征,实证探索言据背后的认知机制。研究者以非强制言据的语言作为参照,选择强制言据标记的语言使用者为观察对象,分析强制言据体系对言据主体认知和描写外部世界过程的影响。这一研究路径中最活跃和最权威的学者是Papafragou,她的团队(Papafragou et al.,2007;Ozturk & Papafragou,2016)将言语与语言习得结合,探讨了言据标记的习得过程和言据标记使用对学习者认知心理的反映,成绩斐然。

(3)话语分析路径

将言据标记作为话语分析的抓手或切入点,通过分析不同言据类型的分布,以及某一类言据标记在不同语境之间的动态变化,阐释言据主体的主观态度和心理情感倾向。目前,此类研究常见于新闻话语、政治话语以及学术话语(如Hsieh,2008;Reber,2014;Fetzer,2014)分析。近年来,日常口头会话中的言据问题也得到了一定关注(如Estellés-Arguedas,2015)。可见,随着言据标记语研究的逐步发展,其应用性开始增强。

(4)语用路径

将言据标记与交际情境结合,考察言据标记使用主体和语境制约。研究者多从语料库寻找言据使用的案例作为支撑,将言据标记具体化、语境化。目前研究中较多的是考察特定言据标记的使用频次和情境、作为交际策略的语用意图和效果等,例如:Lee(2013)借助语料库探讨了第一人称指示和言据使用的语境制约;Tantucci(2013)利用兰开斯特汉语语料库提出并论证了人际言据问题;还有部分学者(如Déchaine et al.,2017;Hintz & Hintz,2017; González et al.,2017;Rosique,2015)将言据标记语的使用与交际者的交际意图相结合,考察了言据作为语用策略对交际双方认知语境和交际效果的影响。

三、简评

综上所述,言据性研究经过一个世纪的沉淀,近十余年来取得了长足进步,其理论视角、研究路径和方法、分析对象、涉及语种以及实践应用等方面呈现出新的发展动态和趋势。

首先,针对言据概念和类别的探讨依然延续,但研究重心由语法特征逐步转向认知和语用机制。相当数量的研究将言据标记语的使用者和使用语境纳入考量范畴;言据标记研究开始与传统语用话题,如与人称指示语、言语行为、交际意图和交际策略等相结合;与此同时,以Papafragou 为代表的部分学者开始通过实验探究言据背后的认知和语用机制。笔者认为,在言据性研究逐渐进入认知和语用研究视野的背景下,探讨言据作为交际策略的言语表征、施为用意和交际效果具有理论价值和应用价值。国内学者(如郭亚东,2015;杨林秀,2015;杨佑文、印睿,2015;冉永平、杨娜,2016)针对汉语言据性研究的尝试刚刚起步,仍有很大的探索空间。

其次,研究路径和方法更加多样。言据标记由最初的一个语法现象发展为语义学、语用学和话语分析等领域关注的热点,研究路径也逐渐从形式转向功能,从理论探讨转向实践应用。近年来的研究打破了关注屈折变化的传统,应用性明显增强,其表现是通过言据标记语分析相关语篇的可信度和主观化倾向(如Fetzer,2014;Estellés-Arguedas,2015)。此外,言据性研究的方法更加多样,田野考察、语料库和实验等考察方法得到应用,使得言据例证更加充分和全面。

最后,言据性研究范围拓宽,涉及语种不断增加,跨语言研究涌现。言据性研究从最初关注强制言据标记的语言扩展到非强制言据语言,研究对象从美洲部落语言扩展到了日耳曼语系和汉藏语系。目前,这种趋势主要体现在两个研究方向中:一是论证某一非强制言据语言中言据标记语的存在及作用(如Marco,2015);二是跨语言对比,如法语和西班牙语某一类言据标记的比较(Lauwers & Duée,2011)。这类跨语言对比研究不仅探讨言据语法形式的差异,更重要的是开始比较言据的语境制约以及言据主体的认知机制差异。需要注意的是,在现有文献中,汉语与另一非强制言据语言或者强制言据语言的对比分析尚未可见,此类研究值得尝试。

总之,言据性研究正在融合更多理论视角和研究方法,逐步从考察语言形式问题演变为剖析语言使用问题,界面性和应用性研究逐渐增多。目前,与言据的概念定义、类型划分和语篇功能分析相比,言据主体虽然已被关注到,但针对言据使用的意图和策略、语境制约因素、跨文化或跨语言交际等问题的探究仍存在很大的空间。此外,现有研究多从发话人视角展开,若从受话人视角考察言据的接受和解读问题或许会有更多发现。