晚清徽州保甲的官府推行与民间运作

2022-11-18黄忠鑫

黄忠鑫

【史学研究】 DOI:10.14182/j.cnki.j.anu.2022.06.005

关键词:徽州;晚清;保甲;文书

摘 要:晚清70余年间,在非战争状态下,保甲一直保持着维护治安的基本功能。保甲编查尤以光绪初年最为集中。官府对保甲的需索,既有在社会出现不安定因素时推行保甲,要求其维护治安、编查人户、统计人口等,也有各类临时任务的加派。保甲长本质上是基层社会的一种差役,民间社会对于保甲长差役的应对,主要采取合伙朋充、订立合约的方式。

中图分类号:K251文献标识码:A文章编号:1001-2435(2022)06-0039-13

Official Implementation and Civilian Operation of Baojia in Huizhou during the Late Qing Dynasty

HUANG Zhong-xin(History Department & Center for Historical Geography Studies,Jinan University,Guangzhou 510632,China)

Key words: Huizhou; the late Qing dynasty; Baojia; document

Abstract: During the 70 years of the late Qing dynasty,Baojia maintained its basic function of maintaining public security in a non-war state,especially in the early years of Guangxu. The demands of the government for Baojia include not only the implementation of Baojia when social unrest occurs to realize the maintenance of public order,the compilation and investigation of households,the statistics of population,etc.,but also the addition of various temporary tasks. In essence,Baojia-in-chief is an official in the grass-roots society. The civil society mainly adopts the way of partnership and contract to deal with Baojia-in-chief.

保甲是清代治理基層社会的重要手段。康熙“圣谕十六条”即有“联保甲以弥盗贼”之言,将保甲上升为国家统治的基本方略。保甲几乎贯穿了有清一代,推行的范围极为广泛。关于保甲的官民史料文献更是汗牛充栋,相应的研究成果也是不胜枚举,观察视角丰富多样。但总体而言,学界对清代保甲的认识仍然是粗线条的,分时段、分区域的细致讨论有待加强。

就时段而言,常建华提出“以一两朝划分进行探讨,如划分为顺康、雍正、乾隆、嘉道、咸同、光宣几个时段,从而较为准确地判断不同时期保甲制的普及状况以及有效程度,有助于认识清朝对于基层社会的控制力”。经过他的梳理,可见清初顺治、康熙时期的保甲推行尚不普及,而在雍正朝保甲制度得以推广并颇具成效。1与清前中期和民国时期相比,学界对清后期保甲的关注较少。晚清七十余年,社会屡经动荡,保甲制度的推行和实施形态也有不同于其他时段的特点2,衍生于保甲的团练成为研究焦点。王先明等人就认为保甲和团练的权力走向完全不同,晚清保甲的推行往往伴随着折衷性策略,只能在官府和宗族力量的挤压中艰难生存。1

就区域而言,清代保甲制度广泛推行,但地域差异大,实施方式和实际效果不可一概而论。刘铮云指出,中央和地方对于如何实行保甲的看法存在落差。我们没有看见中央强制要求各地要有一致的做法,地方州县官对如何落实保甲也各有看法和做法。2在区域环境中有助于我们理解其实并不完全一致的保甲制度实施的具体情形。同样是关注保甲与团练的关系,杨国安就结合保甲专书和门牌实物等,讨论了保甲制度在两湖地区的推行实效。在晚清时期,官府有意识地重建和利用保甲来重构地方组织与秩序,成功解散了团练,甚至解除了士绅的权力,保留下来的“团”组织也得以去军事化,由此重新恢复直接掌控地方的能力。3可见,晚清保甲的角色并非一无是处,区域研究所呈现出来的历史面貌更为详尽具体。区域的个案积累,有助于我们认识不同时期保甲制度实施的面貌。

徽州文书时间跨度长、类型多样、地区集中,能给晚清制度和区域社会的相关研究提供重要的细节线索。在地方衙门档案缺失的前提下,民间留存的徽州文书虽显零散,但其所保存的保甲册、门牌、应役合同等可显示出保甲实际推行的若干面貌,具有不同于官方档案的价值。4本文试图从两个方面探讨晚清保甲在徽州实施的情况:其一,通过统计观察晚清七十余年间徽州一府六县官府推行保甲的时空分布情况,对保甲登记的时效性进行评判;其二,解读民间保甲合同的内容与细节,统计保甲册中保甲长群体的特征,揭示晚清时期徽州基层社会应对保甲差役的基本策略。由此观察官民两方对保甲制度的理解,深化对保甲与地方社会的关系之认识。

一、晚清官府推行保甲的基本过程

官府往往是在特定事件的背景下整顿保甲和清查人户。有学者认为,保甲门牌的施行,可能仅在有限的地域和有限的时间内产生过重要的影响。5尽管官府多次推行保甲,但延续性都不强。管见所及,晚清七十余年间徽州一府六县官府施行保甲的记录试归纳如表1。

与黄册里甲等定期登记制度相较,晚清保甲登记无固定期限,但也有一定的延续。例如,婺源县在19世纪推广的“一家门牌”,现存实物当在10余件以上。6最早从嘉庆二十一年(1816)开始,历道光、咸丰、同治三朝,至光绪十三年(1887),持续使用70年以上。就现存实物的信息来看,门牌登记的年份并无规律可循,或间隔一、二年,亦有间隔五、六年乃至十余年。这些不同年份的门牌全部是木活字刊印,除了年号更换以外,主体印刷内容大多完全一致,延续性很强,即便是在太平天国战争波及的咸丰六年(1856),也有印制发行。稍有不同的是,嘉庆二十一年的门牌上还有“附开本户出租山地”及承租棚民的男女人口信息;而此后的门牌则将这几行删除了。保甲门牌上有棚民登记信息,是乾隆后期至嘉庆朝棚民大量涌入徽州的表现,嘉庆时期还有专门颁行棚民保甲门牌。1而在晚清时期,多数棚民已经融入地方社会,似乎不再成为主要矛盾了,因此保甲门牌上也较少出现专门设置棚民的登记格式。

从咸丰三年(1853)至同治三年(1864)的10余年间,徽州“遭遇兵燹最为频繁,为安徽境内太平军与清军交战最为激烈的地区”。2六县虽有少许保甲推行的记录,但重点在于组织团练。如休宁县在咸丰五年要求绅董与族长、耆老、地保等一同举办团练。其谕文曰:“团练为善设紧要事件,本年曾奉谕旨,绅士不协力办理者,严行参革,钦遵在案。查休邑叠被伤残,众皆激愤。当此迫机引导,何难转败为功?且以各都之绅士,办各都之团练,耳目所及,声息相通,示谕章程,又至简至易,亦皆分所当为,力所优为之事,并非挟山超海,强人所难。”办理团练的首要任务除了建立公局外,还包括造册登记人户,与保甲编查相似。但知县发现“今已半月,闻立局造册者尚自无几”,故而急切催促各都绅士“赶办”。3祁门县作为清军和太平军直接厮杀的战场,在咸丰十年曾国藩进驻之后,一度“裁撤团练”;同治二年再度举办团练,形成了“局—团”层次:“以东乡合志局分二团,曰合志里,曰合志外;以南乡一心局分三团,曰阊前团,曰阊左团,曰阊右团,以一心局总之;西乡因五团加集,成局总之;北乡添设大胜团。每团按户选勇,按村出资,分巡守岭。”4戰争期间,徽州地方官府要求民众组织具有武装自卫功能的团练,以配合官军的行动,保甲实际上处于废弛状态,缺乏联户组织和人户编查的记载,仅有作为地方代表身份的地保之零星记录。

太平天国战争后,在徽州社会秩序重建过程中,保甲的作用再次被强调,保甲组织的活动再度出现。据同治四年(1865)六月初二日休宁知县告示,战乱之后地方官府很快就恢复保甲编查。5到了光绪初年,徽州保甲的推行进入高潮,详见后文。

19世纪末,徽州社会趋于稳定,地方官府尝试对保甲和团练进行整合。光绪二十五年(1899),婺源县给绅董的公局照会就体现了这样的想法:将团练统合为五乡十局,名曰练局,由公举的士绅主持。1除了在城的总局外,在东南西北四乡设有九个分局,较为均衡分布。这是官方认可的权力机构,经过整合之后,不再是各自为政、零散分布,而具有了县以下区划特征。虽然这可以视作绅权扩大的表现,但也可以反映出官府对基层治理所倚靠的基层组织,已经从里甲、保甲转移到团练。除练局系统之外,又在各乡设立团局。两者虽可以合称为团练局,但这里的团局仍属于保甲组织之性质,首领称为团总、团长,是公举的士绅,说明该机构同样是由士绅所主导;其下辖的经董—甲长—牌长,即此前确立的保甲结构,是十进制的编户组织中的人役代表,虽是十户、十牌、十甲共同推举而来,但地方影响力远低于团局首领,多为塾师等下层文人,甚至就是普通农民。而团局又受制于练局,县里颁行的循环簿,是先交给练局,再分发到各个团局,再由各都图的经董层层下发填写。其登记内容与保甲无异,即“按户填载男妇、丁口、籍贯、年岁、执业等项”。这一现象表明,原来直接与县官联系的保甲已经融入团练的权力架构中,其在基层社会治理的地位发生了很大转变。

杨国安系统论述了晚清两湖地区团练与保甲的关系和演变过程,认为各种权势力量之间充满了张力,不能简单视为二元对立。追根溯源,“无论是保甲还是团练,其依赖的社会根基还是潜藏于民间的带有自卫性质的地方武装”。因此,晚清保团合一的组织形式十分常见,但团练更意味着绅权的扩张。2婺源照会正是这样的立场:“庶有团以清内奸,有练以扦外侮,则团练与保甲相辅而行,实于地方大有裨益。”士绅主导下的团练和保甲相互融合,是清末基层政治的一大基础。

清末的新政改革中,保甲的户口登记功能仍在发挥作用。光宣之际,绩溪知县桂岩曾向徽州知府刘汝骥禀称:“该县十五都六百九十三村,共计正户一万五千五百十二户,附户三千七百十三户,均已一律悬挂门牌,发给证书,办理尚为迅速。仰即将人户名册先行造送,候派员抽查,以求实际。”随后,桂知县又声称,“该县城乡人口细数,共男女七千四百八十七名,口内有选民资格者二百一十名”。3可见,绩溪县在开展地方自治工作时,仍依据保甲登记确定有选举资格的民众数量。但此时的改革更多将注意力放在自治区域划分、推行巡警等,大多流于形式,保甲编查与治安的功能也无从发挥,逐渐废弛。4

综上所述,以晚清70余年的徽州为观察对象,在剧烈社会变动局势下,地方官府对保甲的施行时断时续,各个阶段也有不同的目的。在太平天国战争后的19世纪70、80年代,徽州官员积极推行保甲以恢复社会秩序,取得了一定成效。但随着士绅的权力逐渐扩大,保甲遂成为依附团练、士绅的编查人口之工具,对于基层治理的重要性不断下降。

二、光绪初年的保甲编查

光绪初年是晚清最集中的推行保甲时期,一度形成高潮,主要表现在两个方面:其一,现存的晚清保甲册全部都是光绪朝的;其二,光绪初年开始广泛推行十家牌法。

(一)保甲册

《光绪二年歙县二十七都保甲底簿》是针对具体事务开展的保甲登记,具有典型代表性。光绪二年(1876),以南京为起点,一场类似与乾隆年间的“叫魂”恐慌再次弥漫全国。哥老会、斋教等秘密教会大肆蛊惑剪辫“妖术”,宣扬反清意图。5在这场动荡中,庐州府等地方官府强力出手,抓捕了多名会党分子,基本控制了局势。与此同时,安徽巡抚等官员要求下属各府州县清查并捉拿胁从党羽。同年五月,徽州府歙县陈知县给三十一都二图绅董文会的一份手谕,即按照这一要求,通告基层社会会党姓名,并编查保甲。这份文书已得到了介绍和考证。1安徽省图书馆所藏的光绪二年六月《歙县二十七都二图遵谕联保甲底簿》卷首也收录了同样的文书,不同的只是会党姓名数量有所出入,颁发对象是二十七都二图的绅董文会。2可见,这份知县手谕在当时也发给了各都图的绅董文会,其主要内容就是缉查党羽和编查保甲两大事务。其中,保甲被官方视为杜绝秘密会党和流民的不二法门。“禁绝之法,莫善于举行保甲,实为第一要务。”具体要求是“各归各甲,按户遍查,城乡、市镇、寺庙、客寓、烟馆等处,一体挨编”。所以这本二十七都二图保甲册所登载内容带有明确的目的。

该保甲册共载有29个甲,其中24个甲是按照十进制编为10户,其余5个甲为9—15户不等,总体上编排整齐。这些户中,大多数是实际人名,应为各家庭的户主,但也有类似张讨饭、庄讨饭、程和尚等疑似具有流动谋生属性的名字。还有一些明确登记为商人商铺的户名,如程金宅小字注明“贸易”,当为商人之家;而“宏源号”“德昌”和“德顺协记”等名应为商号而非具体人名。另外,保甲册还载有饭铺2家、烟馆3家、庙庵4家,均属于此时“保甲章程”要求一体编查的对象。

册上还有汪玉树堂、项五房等15个祠堂或房派名称,包含了汪、王、江、潘、黄、洪、刘、项等8个姓氏。不过,保甲登载的实在人名之姓氏数量远远多于祠堂姓氏,达到52个,其中,王(88个)、程(27个)、项(18个)、吴(15个)、汪(11个)、胡(7个)、苏(7个)、张(7个)、孙(6个)、舒(6個)、黄(5个)、朱(5个)、刘(4个)、吕(4个)、钱(4个)、毕(3个)、谢(3个)、洪(3个)、姜(2个)、江(2个)、盛(2个)、章(2个)、沈(2个)、凌(2个)、郑(2个)、陈(2个)、酆(2个)、包(2个)、许(2个)、唐(2个),以及路、熊、韩、夏、徐、石、柯、杜、何、冯、叶、葛、常、饶、鲍、石、方、庄、赵、艾、李、万等姓各1个。王姓人户最多,祠堂有3个;洪姓仅有3个人户名,却有4个祠堂登记在案。由此可见,祠堂被登记入册,与实在人户并举,可能表明宗族组织被整体登记,这应是与清中叶在大型宗族内单独设立“族正”,不另行编保甲的政策一脉相承;至于其他同姓人户,因未纳入这些宗族网络,所以被单独列出。

姓氏的广泛性,某种程度上确实证明了此次保甲清查的严密性。但是,与清代其他保甲册相比,对于保甲组织的构建似乎还停留在文字表面。虽然已经编甲,但并没有保长、甲长的任命和设置之说明。如第一甲第一户的程金宅,是个从事“贸易”的人户,未必稳定居住在当地,应该不是甲长。部分户名登记似有随意之处,如第十六甲户名为“老张”。因此,与同时期的循环册相比,这册保甲簿只是应付清查会党的清单,尽管登记了地方人户和相关机构,与“举行保甲”的要求似乎尚有距离,实际效用只在一时。

在清末的官方调查报告中,徽州的秘密宗教屡禁不绝,流窜而来的客民愈演愈烈。黟县有大量男性外出经商,“失业游民与外来匪党遂乘虚而入”,造成“盗贼奸杀之案时有所闻”。对此,调查者呼吁“非严密稽查,后患未已”。3此时还出现了针对烟馆烟民的保甲登记。私开烟馆往往与流民会党密不可分,“借土店门面以为影射藏奸之计”。徽州知府刘汝骥要求歙县的绅董“将吸烟、戒烟人数翔实调查,造册通报”;歙县知县汪达增主张各县禁烟时“刊刷门牌册式”,由于所需费用较少,直接“由县捐廉给发”,不必按户收取;休宁知县刘令敬则认为“紧要关键又非将膏店凭照、吸户牌照办成不可”,方能有所凭据,便于稽查。4烟赌问题在清末已经成为严重的社会问题,造成徽州人文气氛急剧败坏,诗酒唱和之雅事不复可见。5官府仍旧采取保甲登记的方式,以期能够控制烟馆、吸户。

(二)十家牌的推行

大约在光绪五年以后,徽州又开始推行十家牌,格式相近,应为徽州府统一规定,各县分别颁发。笔者见到有光绪五年黟县和祁门县、光绪十年歙县的十家牌,安徽省档案馆也有一份只有光绪年号、没有填注年份的休宁县十家门牌1。这四份门牌内容大体相同,在细节上有较大差别(表2),主要表现在:

其一,歙县、黟县和祁门县主要以经董为首,形成“经董—甲长—牌长—地保”四个层次;而休宁分为更多层次,有都董和图董。

其二,十家互保的规定上,祁门县十家门牌的语句综合了歙县黟县和休宁的若干表述,添加了牌甲长和地保的连带责任。休宁和祁门的表述更为详细,尤其是强调了人户信息变动应及时在门牌上标识,并与保甲册相配合。

其三,对于人户登记的信息,歙县、黟县、祁门三县主要是区分亲属关系并清点总人数,而休宁并没有一一列出亲属关系,只需要填写家户内男女人口数,除了雇工单列外,还加上了奴仆的男女数,也有房屋数量的统计。祁门在休宁门牌基础上做了少许删减。

其四,各门牌末尾均刊有禁约,在清代保甲门牌中显得较为特殊。各县的门牌禁约均以“严禁三五成群拜盟结党”为首,并有严禁“行踪诡秘”“容隐匪类”等规条,均表明这一阶段的十家牌是与镇压秘密教会息息相关。不过,祁门县门牌规条内容与其余三县的差别很大。歙县、黟县和休宁县三份门牌均载有十条,顺序完全一致;但祁门县的门牌载有十二条,增加了“严禁抗粮漏税玩误正供”和“严禁逃荒难民蜂拥入村”的内容,前者表明保甲人役还负有监督各户缴纳钱粮之责,后者则要求保甲维护村落秩序,防止难民涌入造成社会秩序失衡。而内容相似的禁约中,祁门县门牌也与三县字句不同,如“严禁持械打降倚众逞强”,祁门作“严禁持械打降酗酒行凶”,增加了酗酒闹事的禁示。

总体而言,看似全府统一施行的十家牌,各县可以根据实际需要,调整登载内容。

光绪初年可谓是祁门等县在晚清时期推行保甲最为严格的阶段。除了留存大量门牌、册籍等实物外,祁门县西乡修建历口利济桥时,也显示出遵守保甲秩序的面相。光绪五年六月十三日,当地乡绅冯胜英等三人向知县柯家璆禀告了相关事宜,其中包括有“匠班规条”1:

一、现办保甲,清查户口。各匠班到日,匠长赴局报,报明姓名人数,缮謄一簿,便于稽查,以杜宵小潜踪。

一、本地方向来遵例,严禁赌博。现奉示禁,不准开设烟馆。各匠班务须恪守严禁,如违,禀请究惩。

一、工必居肆,乃能成事。各匠工日夜毋得出外闲游,在店家、户家纵酒滋事,违者立辞下工。

一、同伙内偶然因事口角,必须告明匠长分别是非,不得逞凶斗闹,违者立辞下工。

一、匠工人多日久,地方菜蔬食物一切,彼此皆宜买卖公平。如有不遵约束,肆行窃取者,查出禀究。

一、桥务工程浩大,必期坚固久远。各匠工如有不由局董、匠长指挥,故意坏事者,禀请重惩,以警刁顽。

一、各匠工及杂工,点工自食。起工收工,俱遵局定时刻号令。如有杂工倚恃附近地势,故意混工,不听指挥者,立辞不用。

此七条“匠班规条”带有很强的保甲色彩。利济桥是祁门县的重要公共工程,其重建从光绪五年二月设局,至光绪九年二月竣工,历时五年;各村和商号的捐输金额庞大,共有银元16 843.2元、白银230两和铜钱325.12千文。2与此同时,还需要雇请大批工匠在历口多年建造桥梁。在当时严行保甲的背景下,如此之多的工匠聚集,需要乡绅们的有力组织。

规约提到,仿照既有保甲结构将工匠首领推为“匠长”,并设工匠花名簿,可以防止奸人混入其中。在前述十家牌中,有对一般民众禁止赌博、闲手游逛、酗酒闹事、逞凶斗殴的禁约,在匠班规约中也有同样的规定。尤其是祁门十家牌专门提出的酗酒、游荡等,均在匠班规约中出现,显然是借鉴了保甲规条的内容,利用保甲组织对大批外来工匠进行约束。这里還增加了工匠与当地民众相处的约定,不允许工匠盗窃物品,要买卖公平。至于管理机制,匠长主要负责工匠间的纠纷,并与局董绅士共同指挥工匠;工匠们需要遵守桥局的号令,按时上工。通过这一案例可知,官府一直试图通过保甲编查对基层社会进行控制,而乡绅虽以公局为主要权力机构,却也在地方公共事务中将保甲作为工具加以利用。

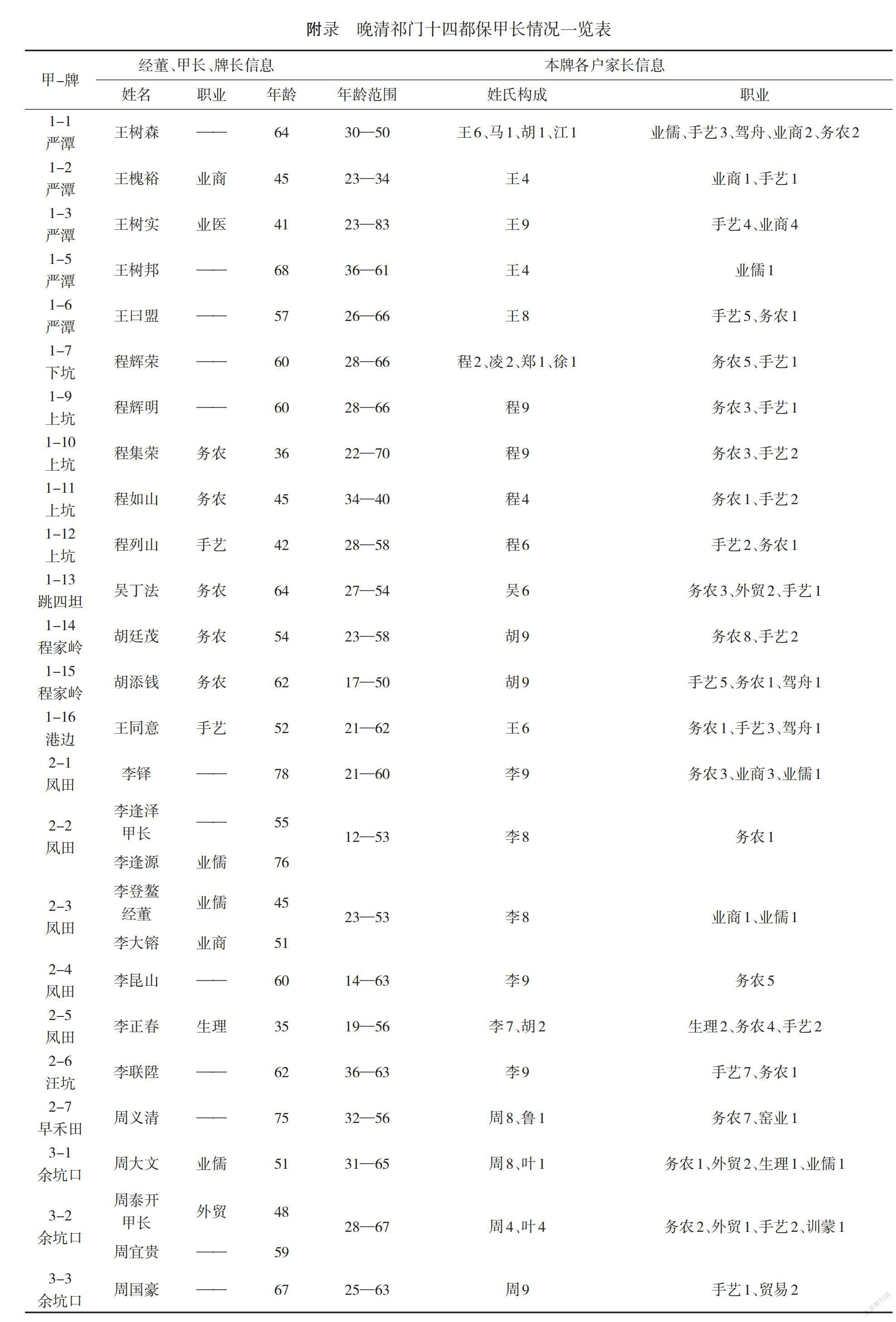

三、保甲长群体:保甲册与民间合同的差别

晚清祁门保甲册登载的保甲首领,主要分为经董(图董)、甲长、牌长和地保四类。据刘道胜对安徽师范大学所藏十五都一图保甲册的分析判断,前三者均在本图产生,甲长身份均为生员,主要从事训蒙等职业;牌长身份则包括了主户和客户、仆户等,职业类型多样,以从事贸易、手工业居多。3结合《绩溪县九都册籍》《祁门县二十二都册籍》两部保甲册的内容,该观点可以得到进一步证实。4本节使用尚未被前人使用的南京图书馆所藏光绪十一年祁门十四都户口环册进行分析,进而对晚清保甲推行和登记的一些情况进行思考。这本保甲册有若干页缺失,信息不尽完整;年代略晚于前述各保甲册;对于保甲长的身份没有专门标注,对于职业等信息记载方式也有所不同。但通过统计并与其他现存保甲册比较,是可以看到晚清保甲长群体的职业、年龄、姓氏等信息之某些共同特征。

祁门十四都的保甲共编有8甲74牌。这本保甲册中共留存了70位牌长及1位经董、6位甲长的信息,而一甲的4、8牌和七甲1牌、八甲6牌的信息缺失。一、二甲的地保程金保,三、四、五甲的地保(周)汪来孙1,以及六、七、八甲的地保郑公承,均未找到人户信息。总体而言,经董(图董)、甲长和牌长都是从保甲人户中产生,是可以证实的。而在保甲登记中还可以发现,这些头目所在牌的各人户几乎均与其同姓,说明其产生的重要基础是在地的宗族势力。而从地保姓氏与保甲册中的主要姓氏对应推测,三位地保虽然不是直接登记的保甲人户,但有可能是某些人户之下的男丁,亦或是朋充合伙的虚拟户名。

至于保甲长的职业,只有经董和六甲甲长是从事训蒙、业儒等职业,三甲和八甲的甲长则是从事经商(外贸、业商),而其他甲长没有记录职业信息。至于74牌的牌长,38位没有职业信息或缺失信息,剩下的36位中,记录为“务农”的有18位,“手艺”有7位,经商(业商、生理、外贸、贸易等字样)的有6位,从事训蒙、儒学和行医的有5位。这与祁门十五都光绪五年保甲册记录的信息形成了较大的差异:其一,经董和甲长中经商之人也不在少数;其二,牌长群体中虽然职业、身份多样,但以务农者居多。这表明,祁门二十二都的人户中从事工商业者的比重较低,经商者可以较多进入甲长层面;而在最基层的牌长中可能有诸多文化程度较低的农夫。即便到了20世纪30年代,当历史再度推行保甲之初,浙江龙泉县仍有少数保长未接受过教育,甚至是目不识丁的农民。尽管随着时代发展,这些不识字的保长逐渐倍感压力,纷纷辞职。2而在晚清时期,祁门县局部地区的牌长中务农之人占据半数,只能说明牌长承担的事务远非民国时期沉重。如第四甲第六牌的牌长郑邦顺“现在池州居住”,显然难以发挥维持当地社会治安、承担公务的责任,或有代理事务之人。

作为各牌汇总的抄本,这册保甲册中对人户记载的信息不均衡。如四甲全部甲长均无职业记录;其中的7—10牌所有人户也没有任何职业记载。其余各甲没有记录职业的人户中,绝大多数都是年龄超过55岁。当然,四甲三牌的郑尚詠,已80岁,仍载有职业为手艺,只是一个特例。而作为参照,光绪五年祁门二十二都保甲册是已经刊刻好格式,大多数人户的职业信息都已经填写。3其中的无职业记载之情况主要是两种:一是年纪小。如一图二甲王来旺,仅4岁(页200);一图九甲王大中,10岁(页231)、二图十甲王必管,11岁(页248)等;而同牌的王平天10岁,职业记载为“幼读”(页248),还有6岁的王前兴,职业是“读书”(页268)、12岁的王鉴清,职业是“幼读”(页269)。差别或在于他们是否进入私塾读书。另一种情况就是年纪超过60岁。如二图四甲王淼秀,66岁;二图四甲牌长王家骥,武生,81岁(页257);二图四甲牌长王陞泰,监生,66岁(页259);同牌的民人王光茂,66岁(页260);二图四甲王光耀,76岁(页261)和同牌王初秀,65岁(页262);二图四甲民人王异春,74岁(页263)和同牌王如初,61岁(页264);牌长王年九,民人,70岁(页265)和同牌王记秀,67岁(页266);牌长王成有,民人,63岁和同牌王贞元,66岁。二图八甲全金喜,71岁(页276);牌长王春意、乡宾,79岁和同牌的王肭富,70岁(页277);二图八甲王连周,63岁(页279);二图八甲牌长王思治,监生,62岁和同牌王有林,63岁、王尊溥,60岁(页281),等等。另外,作为有犯罪前科单独列出的“另户”王和堈也是无职业记录(页243)。因此,刊本中人户信息会更加完整,而抄本中不载职业的年龄下限也低于刊本,有许多信息是被忽略的。

再看保甲长的年龄情况。因为保甲承担的地方公务繁重,无论是清代还是民国时期,官府对保甲长的资质要求往往是年富力强。但有学者根据南部县衙档案的记录指出,保甲首领任期长,而且平均年龄在46.5—49岁之间,但最大者达到78岁,限制了保甲的有效运作;甲长和牌头平均年龄略低于保正,因为很多保正由甲长升任。1而在祁门十四都保甲册的记录中,经董和甲长的平均年龄是49.29岁,牌长的平均年龄高达50.21岁,不但都高于南部县的均值,而且牌长年龄高于甲长和经董,显然绝大多数牌长未必有机会升任为甲长和经董。

具体而言,作为经董的李登鳌,仅45岁,远低于保甲长的平均年龄;其所在的第二甲第三牌中,牌长年龄是51岁,而牌内人户还有53岁的。考虑到他的职业是儒学,应具有士绅身份,显然是因为统领地方的能力,才被推选为保甲首领。六位甲长中,年纪大者的不过62、63岁,也有不乏36岁的商人和塾师,具有应付差役之能力。而在诸牌长中,年龄最小的是28岁,最大的则78岁,而且牌长并不都是全牌的长者(年纪最大之人)。在有登记人户信息的67牌中(除了4牌缺失外,第六甲第一、二、三牌没有记录人户年龄信息),有41牌的牌长年龄位于牌内人户年龄区间之内,占比高达61.19%。这也意味着牌长年龄过高只是少数现象,超过半数的保甲首领是按照年龄适中的标准被推举出来的。

不过在民间文书中,保甲长的承充不仅由全族共同承担,还可以招募代役者,这些应役的代理人显然都具有处理公务的能力。一份光绪八年的江氏家族合同便是代表,具体文本如下:

立议合同江懋宝公、江王宏公、江立兆、江玉贵等,今本村保长照众公议,本年轮该身等四牌承值,诚恐人心不一,合集公议,所有宜事,开列于后,各照遵行,毋得推诿。如有不遵,致误公事者,执此鸣公理论,恐口无凭,立此合同一样四纸,各牌收执一纸存照。

一、约名江自达,其具认派之费,四牌均管;

一、上堂见官及承值差票、投状过图,照阄定月分承当,但存公正册籍,四牌均管;

一、承值官票以朱笔判日为凭,于上手未清之事,至后日签出,仍系上手承当,不得遗累下手;

一、造门牌、报乡约、积谷、派夫巡更等事,四牌均管;

一、粉壁堂众地租以及汪毕平口坦圆,照法华庵所该帮贴,均四牌分收;

一、飞差大事,照众合同,通族公议;

一、阄定值月于本年三月(有发)、四月(有发)、五月(遂魁)、六月(遂魁)、七月(彩庆粮)、八月(优生众当)、九月(允锁)、十月(遂魁)、十一月(彩庆粮:遂魁初一日起至十九日上午止、龙元十九日下午起至廿五日上午止、壮元廿五日下午起至廿八日上午止、有贵廿八日下午起至三十日止)、十二月(彩庆粮)、来年正月(允锁上半月、遂魁下半月)、二月(有发)。

光绪八年三月初一日立立议合同2

在官方文献强调中的编查户口、造册等事务,并不是民间合同中的首要内容。在保长名目“江自达”之下,编为四牌的江氏家族对保甲事务的关注点在于负担的分摊公平。

首先,保长作为基层人役,应役期间的费用由四牌均出。其中地租和帮贴费用由四牌分别征收。其次,保甲人役有诸多赴县城上堂见官、承值差票、投递讼状等常规事务,由四牌人户按照月份轮流应对。合同所附“阄定值月”,便是承充保长一年的四牌人户分工情况,有江遂魁应役四个多月,也有江允锁只承值正月的前半月,还有江优生“众当”,即其户下众人共同承担,应有另立合约。既然已经划定值月时段,如有官府事务处理不完,则依“朱笔判日”为准,上下手的人员不得混淆。再次,保甲门牌的编造、乡约的举报、积谷仓、巡更夫的征派等乡村秩序管理,由四牌共同承担。最后,对于临时性事务,即“飞差大事”,则全族商议,“照众合同,通族公议”。

综观这几点可知,保甲绝非编户造册那么简单。作为基层赋役组织,保甲编成之后需要承担官府的诸多需索,有保长人役的赴衙值月,也有在乡的日常治理,還有不时飞差,差役不可谓不重。以较大规模的家族人口轮充保长,可以分化保甲差役的负担与风险,是保甲持续运转的重要基础。民间合同主要约束应役各人的基本次序和事务责任、费用的分摊。所以,报官的保甲长姓名、年龄是一回事,实际承役人的能力又是一回事。

从事训蒙、商业之人往往被推举为较高层次的保甲首领,除了在地方的威望外,他们还具有识字和写字造册能力,能够应对官府布置的编造保甲册、门牌等任务。因此,这些保甲长及其代理人对于保甲人户的登记有推动作用,保甲册中有一些值得注意的细节。其一,第二甲第四牌的李利仁户有改动的痕迹,其名51岁旁标注为“现故”,户名改换为其弟李安仁(48岁),男五丁也改为男四丁。这说明保甲册在编成之后仍有局部更新,可能是保管者做的改动。其二,与一些保甲册专门设置棚民、客民内容不同,这本保甲册将客民记录在一般人户的牌甲中,如,二甲七牌的鲁荣发户主要经营窑业,系安庆府太湖县籍。该户不是一个自然家庭,而是“共伙六人”,除了保甲登记之外,“另有切结”。这或许与该都客民数量相对较少有关。其三,此保甲册不仅记录迁入的客民,还记录了少许迁出人户情况。如第四甲第五牌的胡汪富,45岁,“现在池州居住”。这些细节又可视为保甲得到认真登记的表现。

总体而言,保甲长的人选是年长老者和青壮年兼而有之,平均年龄在49、50岁左右,大都是具有一定阅历的当地人士。考虑到保甲朋充的民间应对机制,登记姓名之人的年龄并不是保甲运作实效的决定性因素。而在地从事训蒙、儒学的人士以及有经商经验之人容易成为甲长和经董,说明对其造册统计能力有所要求;而牌长一般属于务农之人,还有个别牌长长期外出经商,说明这一角色在保甲体系里面并不重要,或为造册编排之便推选出的名义首领,或牌长没有什么实际职责。无论是保甲长,还是普通人户,在保甲册的登记信息并非整齐划一,不尽完整,或有职业缺载,或不记年龄,都反映出保甲册有意无意的登录信息之取舍。

四、结 论

在清末新政推行之前,地方官府一直延续着利用保甲维持地方治安的路径,在不同阶段有所侧重。1850年以前,徽州各县的保甲编查重心在棚民、客民;太平天国战争期间,团练兴起,保甲几乎没有发挥作用;随着局势稳定,保甲成为重建社会秩序的重要工具,特别是19世纪70年代配合打击了秘密宗教势力;到了19世纪末,官府试图将保甲和团练结合,重塑地方社会的权力格局。可见,在非战争状态下,保甲一直保持着维护治安的基本功能。不过,随着新政的推行,保甲除了保留统计人口的功能外,逐渐让位给巡警等新式治安组织。

我们也应注意到,保甲还是赋役制度的一部分,保甲长本质上是基层社会的一种差役,只是没有黄册里甲的十年轮役的制度规定。民间社会对于保甲差役的应对,主要采取合伙朋充保甲长、订立合约的方式。

保甲的正式作用是为官府提供清查人户、保甲编排的名录,即保甲册。因而官府对保甲的需索,既有在社会出现不安定因素时推行保甲,要求其维护治安、编查人户、统计人口等任务,也有各类临时任务的加派,如供应官差、催征钱粮等。正因为如此,才会出现史料文献记录中地方官员推行保甲的阶段性或时断时续之表现。而保甲差役主要承担民事任务,在战争状态下,其无力应对紧急状况和组织有效的自卫。

责任编辑:荣 梅