湖北武汉市新洲朱家堤宋墓发掘简报

2022-11-18武汉市文物考古研究所武汉市新洲区博物馆

武汉市文物考古研究所 武汉市新洲区博物馆

〔内容提要〕 2016年7月,武汉市文物考古研究所等单位对武汉市新洲区旧街街九明湾村朱家堤湾发现的一座古代墓葬进行了抢救性发掘。该墓为石室墓,出土了瓷器、釉陶器、铜器及铁器等10多件器物,另有铜钱700余枚。根据墓葬形制及出土器物判断,应为北宋时期墓葬。

2016年7月,因洪水冲刷,在武汉市新洲区旧街街九明湾村朱家堤湾东北部道观河河床内发现一座古代墓葬,编号为2016WXZM1(以下简称M1)。该墓西距武汉市中心约70千米,北距麻城市中心约30千米。墓葬中心点坐标为北纬30°50′09″,东经114°55′19″(图一)。武汉市文物考古研究所与新洲区博物馆对该墓进行了抢救性发掘,现将发掘情况简报如下。

一、墓葬形制

该墓为石室墓,方向5°。墓葬开口距地表约0.2米,墓圹南北长4.86米,东部墓圹被大水冲毁,宽度不详。

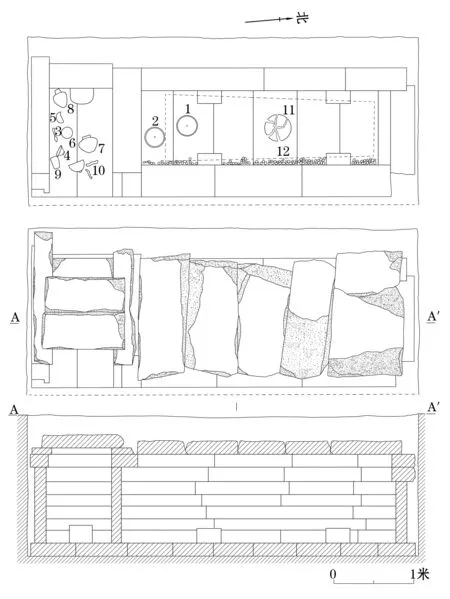

墓室平面呈长方形,全长4.78、宽1.6米,分为南、北两室(图二、图三)。

图三 M1平、剖面图

墓室东西两壁为石条错缝平铺,南北两壁下部为石条侧立顺铺,上部平铺两层,所用石条长0.76~1.52、宽0.28~0.4、厚0.14~0.18米。墓底为石条平铺,所用石条长1.6、宽0.5~0.54、厚0.16米。墓内隔墙将墓室隔为南、北两室,隔墙下部为石条侧立顺铺,上部平铺两层。

北室内长3.4、宽0.92、高1.1米。紧挨东、西墓壁的底部铺石上各有两块石质棺枕,长0.3、宽0.16、高0.18米。北室顶部有压盖于东、西壁之上的石板5块,石板的规格不一,稍作修整,长1.4~1.58、宽0.5~0.9、厚0.16米。

南室东部已被洪水破坏,故室内长度不详,宽0.8、高1.18米。紧靠西壁的铺底石上有一石块,其底面及顶面平整,靠墓壁的一侧平直,另一侧为圆凸的弧面,长0.28、宽0.1~0.14、高0.22米。南室墓室隔墙及南壁顶部压盖石板2块,规格不一,长1~1.04、宽0.44、厚0.16米。

棺木发现于北室,由于朽烂严重,无法确定具体尺寸。墓主骨骸已腐烂不辨,葬式不详。

二、出土器物

M1共出土各类器物11件,另有铜钱782枚。北室腐烂棺痕之下置瓷盘1件,北室南部置铜镜2件,北室东部置铜钱782枚,南室置瓷碗1件、瓷碟2件、釉陶罐2件、铁斧1件、铁鐎斗1件、银匙1件。

1.瓷器

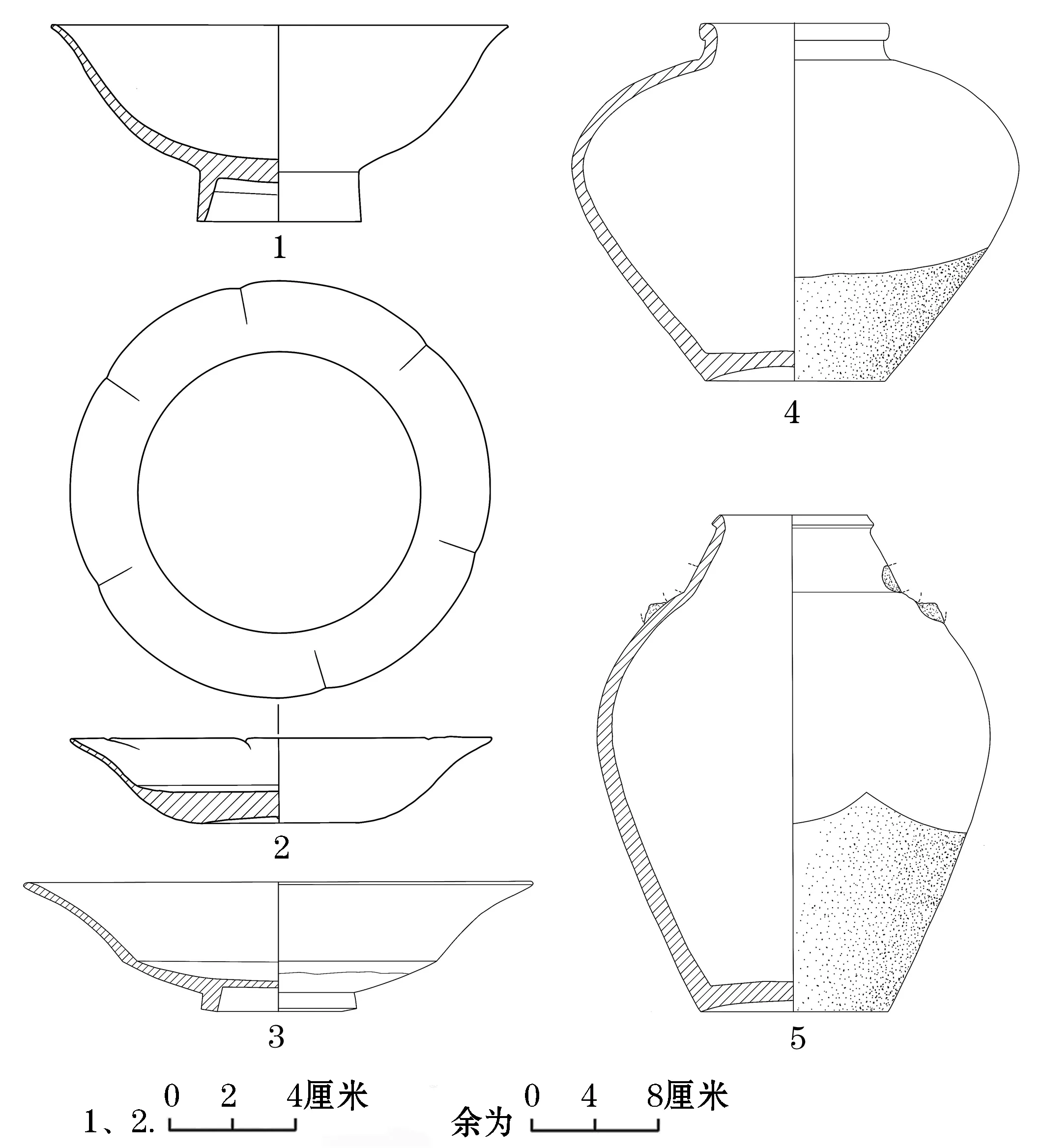

4件,主要为碗、碟、盘。

碗 1件。M1∶4,撇口,圆唇,深腹,内圜底,外底近平,高圈足斜直外张,足端窄平。除外底以外通体施釉。白胎略泛灰,胎体较薄,胎质坚密。青白釉,釉层薄,积釉处泛青,釉面较光洁,光泽感较强,并有细小开片。口径14.5、足径5.2、高6.3厘米(图四,1;图五)。

图四 出土器物一

图五 瓷碗(M1∶4)

碟 2件。形制相同,葵口,圆唇,浅腹,内底平,外底微凹。除外底以外通体施釉。白胎略泛灰,腹部胎体较薄,底部胎体较厚,胎质坚密。青白釉,釉层较薄,积釉处泛青,釉面较光洁,光泽感较强,并有细小开片。M1∶5,口径13.3、底径4.8、高2.7厘米(图四,2;图六)。

图六 瓷碟(M1∶5)

盘 1件。M1∶11,撇口,圆唇,折腹,上腹内曲,下腹弧收至圈足,内底近平,外底平整,圈足斜直外张,足端较宽。除下腹及外底以外,通体施釉。灰黄胎,上腹胎体较薄,下腹近底处胎体较厚,胎质坚密。白釉泛黄,釉层较薄,釉面光泽感较弱。口径32.8、足径10.2、高8.2厘米(图四,3)。

2.釉陶器

罐 2件。跟据形制和釉质分两型。

A型 1件。M1∶7,侈口,圆唇,短束颈,广圆肩,斜弧腹,外底内凹。除下腹至底外通体施釉。红褐胎,胎体较厚。黄褐釉,釉层较薄。口径12、腹径28.4、底径11.2、高23厘米(图四,4;图八)。

图八 A型釉陶罐(M1∶7)

B型 1件。M1∶8,侈口,方唇上仰,斜直颈,溜肩,肩部置一对耳,耳残,深弧腹,外底内凹。除下腹至底外通体施釉。红褐胎,胎体较厚。青绿釉,釉层较薄。口径10.6、腹径24.8、底径12、高32厘米(图四,5;图九)。

图九 B型釉陶罐(M1∶8)

3.铁器

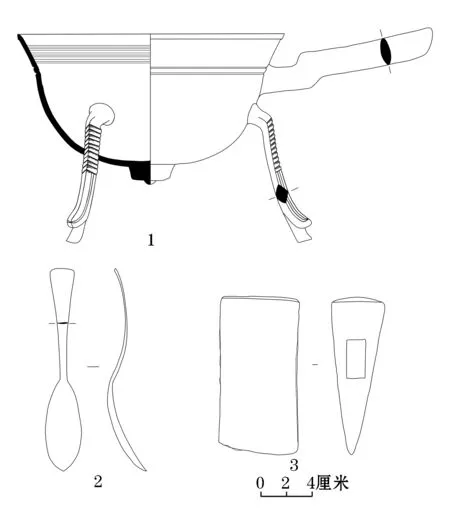

斧 1件。M1∶9,锈蚀较严重。平面近长方形,弧顶,双面刃,中部有一方銎。长12.4、宽6.2、厚4.1厘米(图七,3;图一一)。

图七 出土器物二

图一一 铁斧(M1∶9)

鐎斗 1件。M1∶10,锈蚀较严重。敞口,宽折沿,深腹,圜底,外底下有一圆形突起,沿面内壁饰多道凹弦纹,折沿处饰两道凹弦纹,扁形长柄,中部曲折,三足立于腹底。口径20.8、通高16.2、柄长13.4厘米(图七,1;图一〇)。

图一〇 铁鐎斗(M1∶10)

4.银器

匙 1件。M1∶3,头部平面呈莲瓣形,长曲柄,端部较宽。长16、宽2.7厘米(图七,2;图一二)。

图一二 银匙(M1∶3)

5.铜器 2件,为两面铜镜。根据镜背面纹饰分为两型。

A型 1件。M1∶1,花卉纹镜。中央为半圆形纽,纽上有穿,纽外为轮菊纹纽座,三重花瓣,每重26小瓣,并点缀出花萼。纽座外饰一周连珠纹,其外为5朵缠枝牡丹纹,缠枝牡丹外亦饰一周连珠纹,镜边隆起。直径24.7、厚0.3、边宽2厘米(图一三,1;图一四)。

图一三 铜镜拓本

图一四 A型铜镜(M1∶1)

B型 1件。M1∶2,凤鸟纹镜。中央为半圆形纽,纽上有穿,两只凤鸟呈飞翔状,首尾相逐,盘旋于整个镜背,镜边隆起。直径23.7、厚0.3、边宽1.5厘米(图一三,2;图一五)。

图一五 B型铜镜(M1∶2)

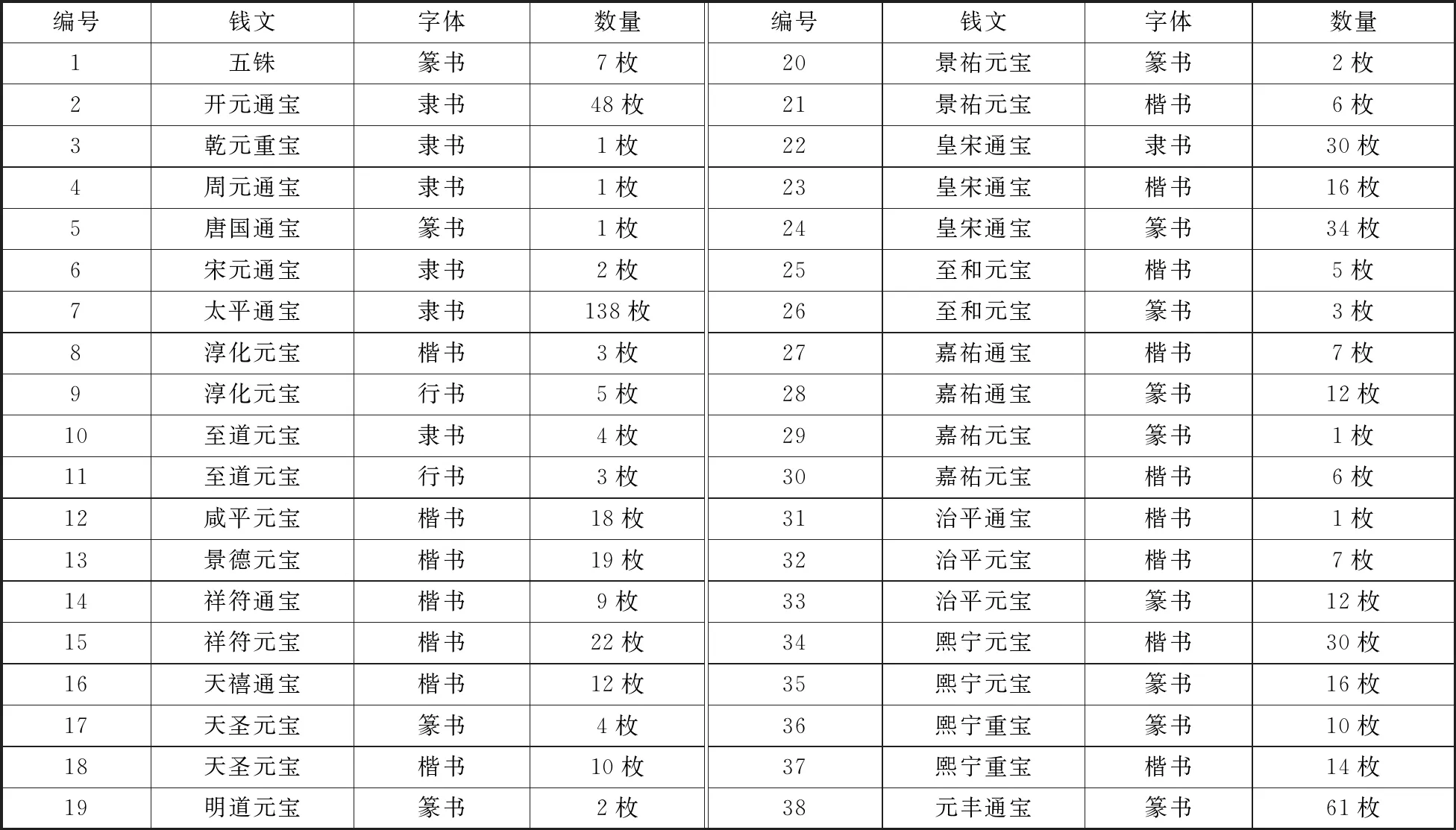

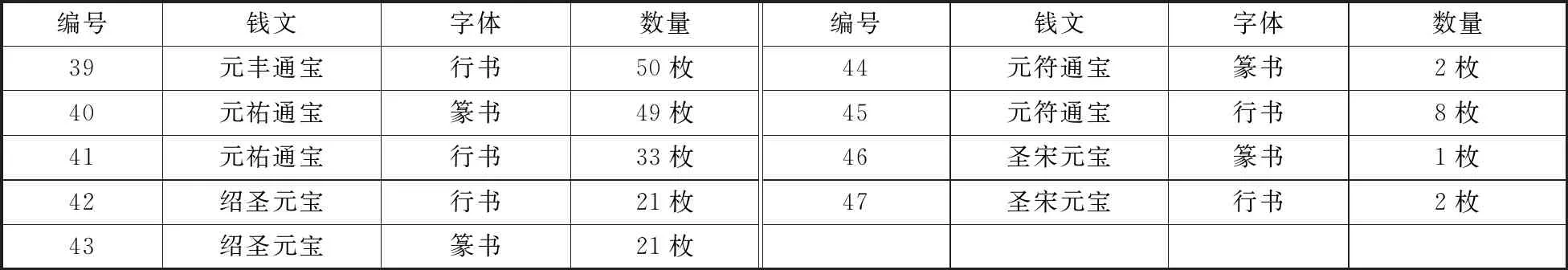

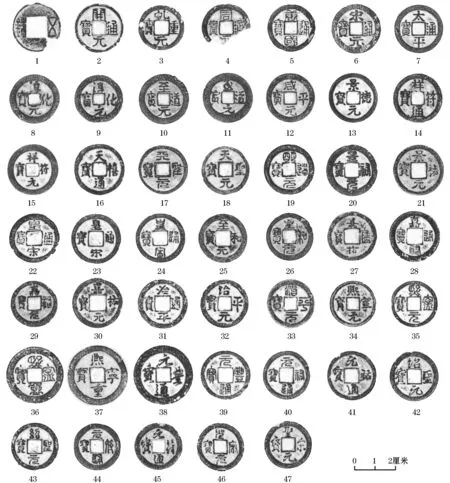

6.铜钱 782枚。钱文可辨者有769枚(表一、图一六)。

表一 朱家堤宋墓出土铜钱统计表

续表一

图一六 铜钱拓本

三、结 语

朱家堤M1中出土了较多纪年铜钱,为断定这座墓葬的下葬年代提供了依据。本次出土的铜钱中,铸造时代最晚者为铸于北宋徽宗建中靖国元年(1101年)的圣宋元宝,故此墓下葬年代应不早于1101年。

从随葬品的形制来看,朱家堤所出碗M1∶4与黄陂铁门坎①BⅡ式碗M5∶2非常相似;朱家堤B型罐M1∶8与麻城刘李塆“政和三年(1113年)”墓②所出敛口深腹罐、英山茅竹湾“政和四年(1114年)”墓③所出釉陶罐YM∶31相同;朱家堤所出铁鐎斗M1∶10与英山茅竹湾“政和四年”墓④所出铁鐎斗YM∶17、YM∶37极为相似;朱家堤所出花卉纹铜镜M1∶1无论从形制、纹饰上看,都与麻城刘李塆“政和三年”墓⑤所出花卉纹铜镜极其接近,此类牡丹纹铜镜,在辽代墓葬中亦有较多出土,如天津市蓟县营房村辽墓⑥及辽宁朝阳重型机器厂辽墓⑦等。麻城刘李塆宋墓与英山茅竹湾宋墓年代为北宋晚期,且二者均有明确纪年,黄陂铁门坎宋墓年代亦属北宋晚期,故将朱家堤宋墓的时代推定在北宋晚期,应无太大问题。

该墓为一座土坑竖穴石室墓,墓室由修整过的石板及石条砌成。此类墓葬形制在武汉及其左近地区的北宋晚期墓葬中较为常见。如英山郭家塆宋墓⑧,四壁用石板或条石构筑,石板盖顶,结构较为简单;又如,云梦罩子墩M3⑨,墓室内有头箱,头箱与主室之间有石门相隔;有的在主室前还设有享堂,如麻城刘李塆“政和三年”墓⑩,两墓室前共用一个享堂。

该墓的发现进一步丰富了我们对武汉及其周边地区宋代墓葬形制的认识,为研究本地区的宋代墓葬制度、葬俗提供了重要的实物资料。

附记:本次发掘领队为许志斌,参加发掘的人员有潘敦贵、王继全、董建平、罗军、章帆、朱励博;照片由许志斌、王继全、徐卫伟拍摄;拓片由舒小雪、邱伟华、朱励博拓制;线图由舒小雪、朱励博、罗军绘制。

执笔:朱励博 许志斌 胡 琳

注 释:

① 武汉大学历史系考古专业、武汉市文物工作队、黄陂县文化馆:《湖北黄陂县铁门坎遗址宋墓》,《考古》1995年第11期。

②⑤⑩王善才、陈恒树:《湖北麻城北宋石室墓清理简报》,《考古》1965年第1期。

③④黄冈地区博物馆、英山县博物馆、英山县文化馆:《英山县茅竹湾宋墓发掘》,《江汉考古》1988年第1期。

⑥ 赵文刚:《天津市蓟县营房村辽墓》,《北方文物》1992年第3期。

⑦ 蔡强:《辽宁朝阳重型机器厂辽金墓》,《北方文物》2003年第4期。

⑧ 黄冈地区博物馆、英山县博物馆:《湖北英山三座宋墓的发掘》,《考古》1993年第1期。

⑨ 云梦县博物馆:《云梦罩子墩宋墓发掘简报》,《江汉考古》1987年第1期。