骨科围手术期Ⅰ类切口预防使用抗菌药的管理成效分析*

2022-11-17钱正月

钱正月,李 静

南京医科大学附属无锡人民医院 药学部,无锡 214023

抗菌药物的合理使用是医疗质控改进的重要目标之一,临床实践中对围术期Ⅰ类切口手术的抗菌药物使用仍然值得持续关注[1]。为此,我院以探索骨科围术期Ⅰ类切口预防使用抗菌药物的管理路径为切入点,旨在进一步提升抗菌药物的合理利用水平。

1 资料与方法

1.1 资料来源

根据药事查房梳理的用药问题,于2018 年6月拟定骨科围术期Ⅰ类切口预防使用抗菌药物的管理路径(以下简称“管理路径”)。调取我院2018年1~5 月骨科Ⅰ类切口手术围术期预防使用抗菌药物的病例作为回顾性对照,与执行管理路径后的病例(2018 年9 月~2019 年2 月)作为改进组进行比较,两组均排除感染患者、正在化疗的恶性肿瘤以及血液系统疾病患者,以比较此管理工作效果。

1.2 方法

1.2.1 管理路径建立 管理路径的制定包括由分管药事工作的业务院长牵头,药学部、院感处、医务处、科室主任、临床医生等参与。由于骨科手术种类多,且复杂程度不一,骨科临床药师与医生讨论建立相应管理路径。

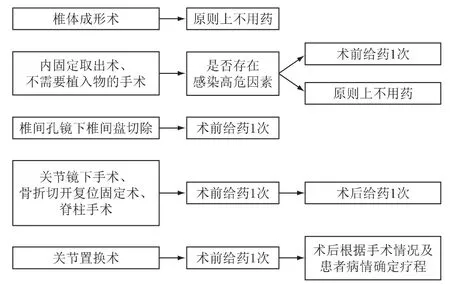

参考指导原则[2],结合手术分类以及患者感染高危因素,包括高龄、合并糖尿病、免疫功能低下(使用大剂量糖皮质激素、免疫抑制剂)[3]、营养不良(体重指数<18.5 kg·m-2)[4]等,针对Ⅰ类切口手术7大类共114 种,制定了《骨科Ⅰ类切口手术预防使用抗菌药物指导意见》(以下简称 “指导意见”),获院领导批准后在临床培训执行。不同手术围术期预防用药原则不同,主要管理路径见图1。

图1 骨科围术期Ⅰ类切口预防用药的管理路径

给药时机为术前0.5~l h,推荐选择一二代头孢菌素,头孢类过敏则选择克林霉素,当手术时间超过3 h 时,建议术中追加用药1 次。

建立追踪监督机制,“指导意见”实行后,临床药师就以下两方面进行落实:①抽查查房后的病历,就围术期用药进行点评,将点评结果进行反馈;②定期通报抗菌药物相关指标。

1.2.2 统计学方法 使用SPSS 20.0 软件进行统计分析,计数资料采用χ2检验,符合正态分布的计量资料组间比较采用独立样本t 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组病例基本情况

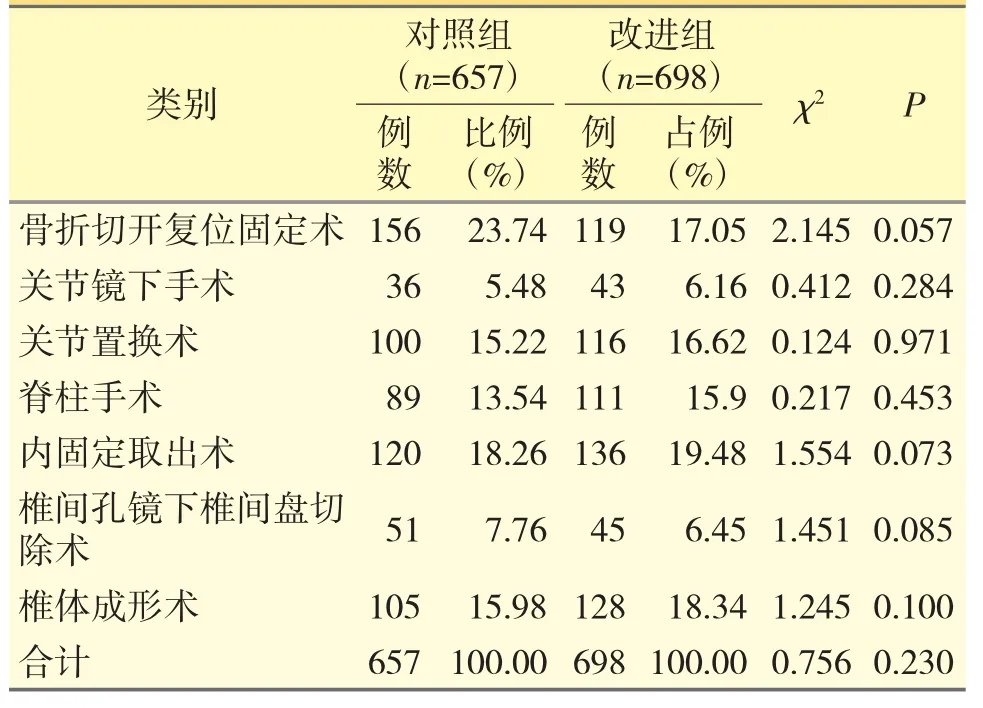

对照组调取2018 年1~5 月的病历,改进组调取2018 年9 月~2019 年2 月的病历,各为700 例,按照排除标准筛查后,对照组最终纳入657 例,改进组纳入698 例。对照组平均年龄(48.56±10.23)岁,男性317 例(占48.25%);改进组平均年龄(46.57±8.96)岁,男性354 例(占50.71%),两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。感染高危因素如糖尿病(χ2=0.788,P=0.375)、免疫功能低下(χ2=1.629,P=0.202)、营养不良(χ2=1.907,P=0.167),两组比较无明显差异。两组不同手术例数分布情况见表1。

表1 两组不同手术分布情况

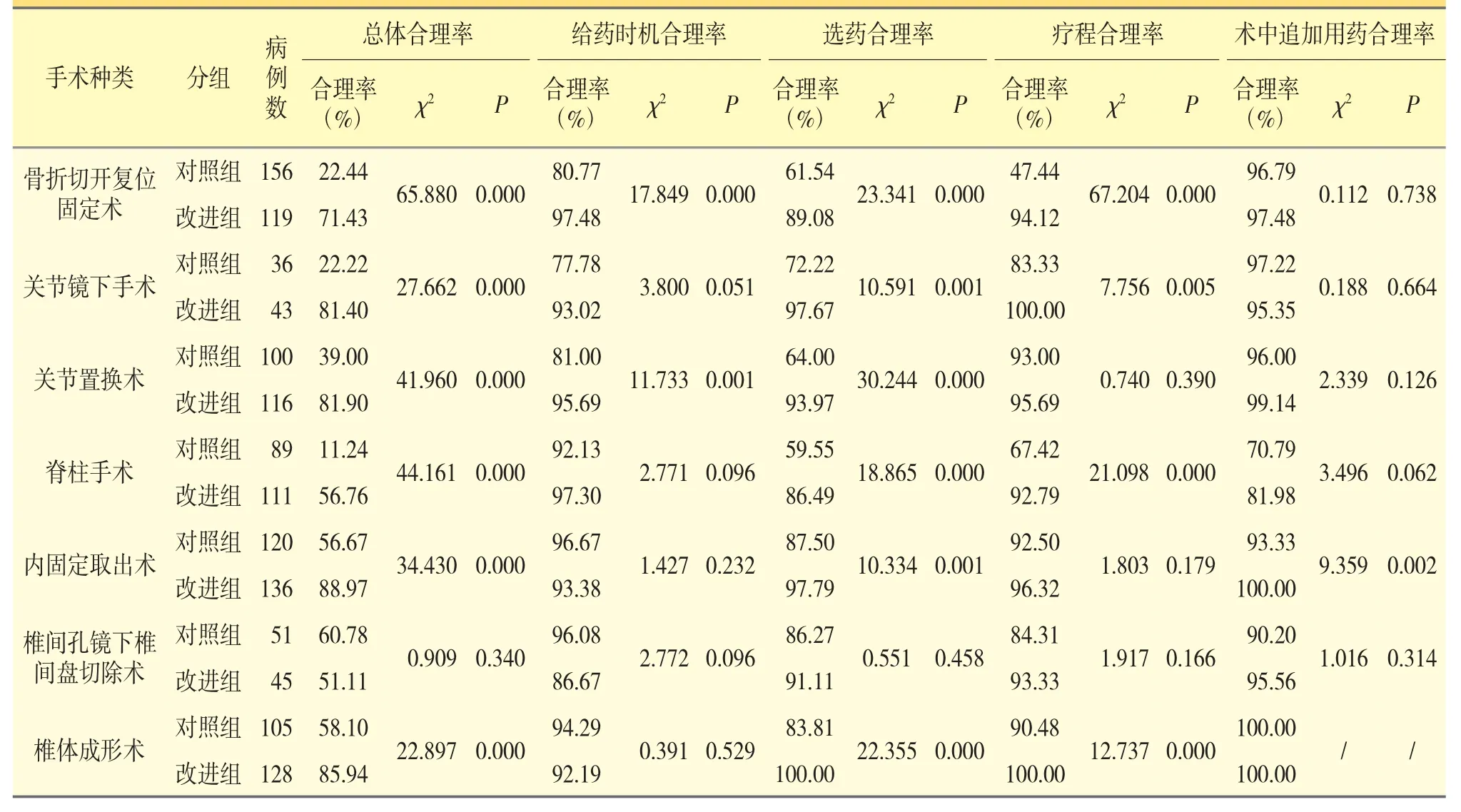

2.2 两组总体合理率比较

改进组合理率为76.22%(532/698),明显高于对照组的38.36%(252/657),差异有统计学意义(χ2=198.978,P <0.05)。分析不同手术的药物使用合理率,发现除椎间孔镜下椎间盘切除术外,改进组其他手术组合理率均明显改善(P<0.05)。见表2。

表2 两组不同手术合理率比较

2.3 两组给药时机合理率比较

改进组给药时机合理率为94.41%(659/698),明显高于对照组的88.43%(581/657),差异有统计学意义(χ2=15.584,P <0.05)。分析不同手术给药时机合理率,发现改进组合理率均在80%以上,除椎间孔镜下椎间盘切除术外,其他各类手术均有不同程度的提高,其中骨折切开复位固定术、关节置换术的合理率明显增加(P<0.05),见表2。

2.4 两组选药合理率比较

改进组选药合理率为95.95%(655/698),明显高于对照组的68.84%(479/657),两组差异有统计学意义(χ2=108.641,P<0.05)。分析不同手术,除椎间孔镜下椎间盘切除术外,改进组其他手术选药合理率均明显改善(P<0.05),见表2。

2.5 两组疗程合理率比较

改进组疗程合理率为95.99%(670/698),明显高于对照组的77.02%(506/657),两组差异有统计学意义(χ2=106.247,P<0.05)。不同手术术后用药疗程都有不同程度的缩短,其中改进组骨折切开复位固定术、关节镜下手术、脊柱手术、椎体成形术均比对照组明显缩短(P<0.05),见表2。

2.6 两组术中追加用药合理率比较

改进组与对照组此项合理率分别为95.99%(670/698)、92.54%(608/657),两组比较差异不大。除脊柱手术外,两组其他手术的合理率均在90%以上,其中改进组内固定取出术合理率增加到100%。见表2。

2.7 指标及抗菌药物费用

比较科室运行指标,抗菌药使用强度(AUD)由35.68 限定日剂量(DDD)降低至30.66 DDD,Ⅰ类切口手术预防用药使用率由20.39%降至13.14%(χ2=21.395,P=0.000)。改进组抗菌药物平均费用 为(326.79±934.77)元,对照组为(555.67±1 329.41)元,两组比较差异有统计学意义(P <0.05)。

3 分析与讨论

骨科手术种类繁多,可能存在多部位同期手术、多节段手术等相关因素,且患者易出现低蛋白血症、贫血等,从而影响抗菌药物的合理使用,因此,应根据手术种类、患者感染风险科学地制定用药规则。各指南、指导原则均规定了围术期抗菌药物的使用方法,但未进一步细化,且对高危患者的处理不明确[3,5]。研究发现,通过对骨科预防使用抗菌药物进行管理,可一定程度上提高用药的合理性[6],但未综合考虑手术种类及患者因素,因此,本院通过建立规范化、制度化、信息化的管控模式,对骨科手术进行分类管理,细化并规范围术期抗菌药物的使用。

综合共识、指南[7,8],本研究将高龄定义为>75岁。免疫功能低下包括以下情况[3]:活动性肿瘤、实体器官移植、造血干细胞移植、艾滋病毒感染等的患者,接受剂量为20 mg·d-1泼尼松或等效剂量、持续14 天或累积剂量>600 mg 泼尼松以及接受免疫抑制剂治疗的患者。本研究免疫功能低下定义为长期使用糖皮质激素、免疫抑制剂。营养不良的评定标准亦存在差异[4]:国内常用的判断标准为体重指数<18.5 kg·m-2合并一般状况差;而国际指南认为只要符合体重指数<18.5 kg·m-2一项即是。本研究营养不良定义为体重指数<18.5 kg·m-2。

通过管控模式的建立以及临床药师的积极干预,1 类切口围术期抗菌药的使用率降低,合理率增加,同时,患者的抗菌药物费用也明显减少。本研究在后续追踪中发现,椎间孔镜下椎间盘切除术的用药合理率改善不明显,给药时机合理率甚至出现降低。分析原因为:该类手术例数较少,存在一定的偶然性;个别临床医生的给药意识不强,开医嘱时手术切口分类错误,导致逃避信息系统监管。在今后的督察工作中,临床药师将对该手术作进一步针对性的干预。首先,将该手术纳入审方系统并监控手术目录,临床药师重点关注;其次,定期点评,及时反馈点评结果,将点评不合理的情况反馈到临床医生,督促整改,形成“点评-反馈-整改-再点评”的闭环管理。

本研究对骨科围术期预防使用抗菌药物的管理模式进行了探索,建立了个性化的管控方式,加强了临床药师与临床医生之间的合作,经评估后显示效果良好,纠正了围术期抗菌药物不合理使用的现象,降低AUD,减少患者的治疗费用,有利于加强抗菌药物的合理使用,在一定程度上提高了抗菌药物的管理水平。