基于AHM-TOPSIS 法评价本院老年患者骨科Ⅰ类切口手术预防性使用抗菌药物的合理性*

2022-11-17孙艳萍李影影

李 珍,蔡 郁,王 烨,孙艳萍,李影影

北京老年医院 药学部,北京 100095

Ⅰ类切口手术多为无菌部位,局部无炎症、无损伤,同时不涉及与外界相通的器官(泌尿生殖道、消化道、呼吸道等),手术部位没有污染,因此一般无需预防使用抗菌药物,特殊情况除外[1]。由于外科围手术期抗菌药物使用率较高,临床上的滥用会增加相关细菌的耐药性[2],且增加患者经济负担。因此,原卫生部在相关专项整治方案中,明确规定Ⅰ类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不应超过30%[3],旨在引导医疗机构规范该类手术抗菌药物的预防使用。

对于置入内固定装置(螺钉、钉、板和针)和全关节置换术等骨科手术,由于存在异物植入的情况,通常需要给予抗菌药物。而老年患者多合并基础疾病,身体机能退化,免疫功能低下,更易导致疾病恶化,引起严重后果,甚至威胁生命安全[4]。因此,将属性层次模型(AHM)赋权法与逼近理想解排序法(TOPSIS)协同联用。AHM-TOPSIS 法更全面地体现了每个指标的重要性,使最终评价结果更加全面直观[5]。

本研究对我院老年骨科Ⅰ类切口手术病例进行回顾性分析,确定了评价的各项指标,使用AHM赋权法进行赋权,并对各病例基于TOPSIS 法进行评价,以此作为该类用药管理提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料

从本院“东华数字化医院信息管理系统”“嘉和电子病历系统” 采集数据。选取2020 年1 月~12月、骨科手术为Ⅰ类切口、年龄>60 岁、围手术期使用抗菌药物的患者。排除术前已有感染,病历记录不完整的患者。从符合筛选条件的病例中,随机抽取病例120 例,分别用N1、N2、N3……N120 表示。收集相关资料:患者基本信息(姓名、科室、性别、年龄、体重、出院诊断、药物过敏史、基础疾病、手术名称),围手术期抗菌药物使用情况(药品名称、溶媒、给药剂量、给药途径、滴注时间、手术时长、用药时机、出血量、术中用药、用药疗程、不良反应等),使用Microsoft Excel 2016 软件对数据进行统计分析。

1.2 方法

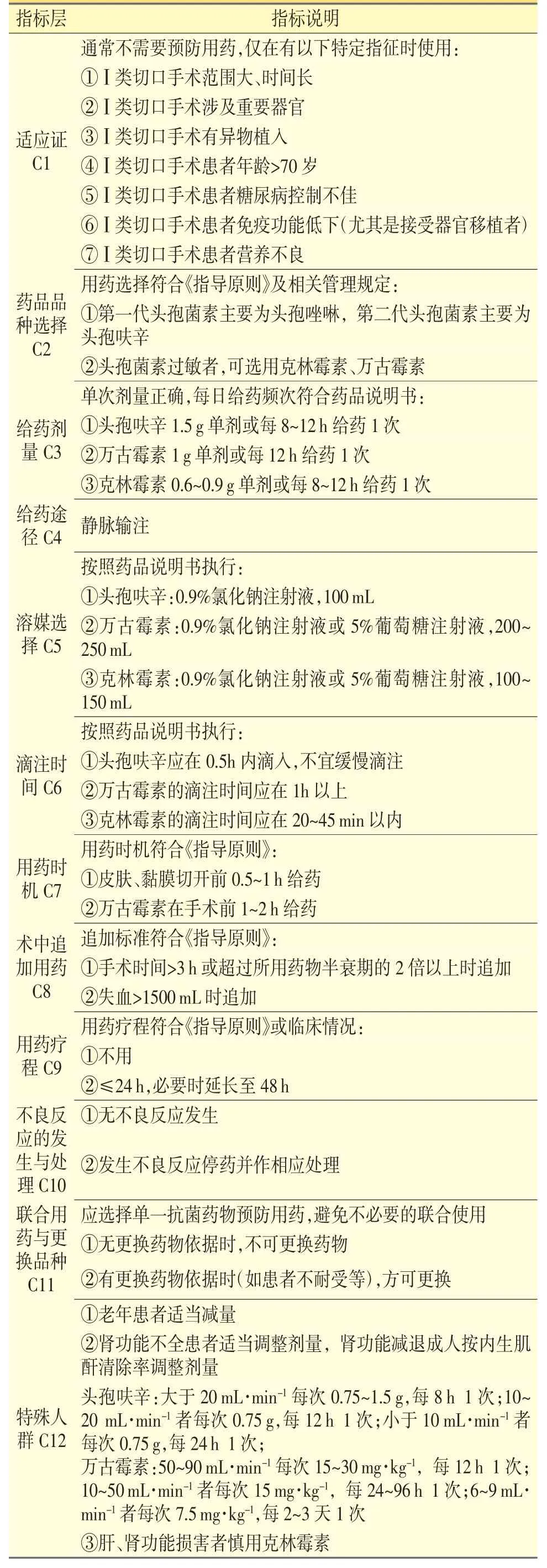

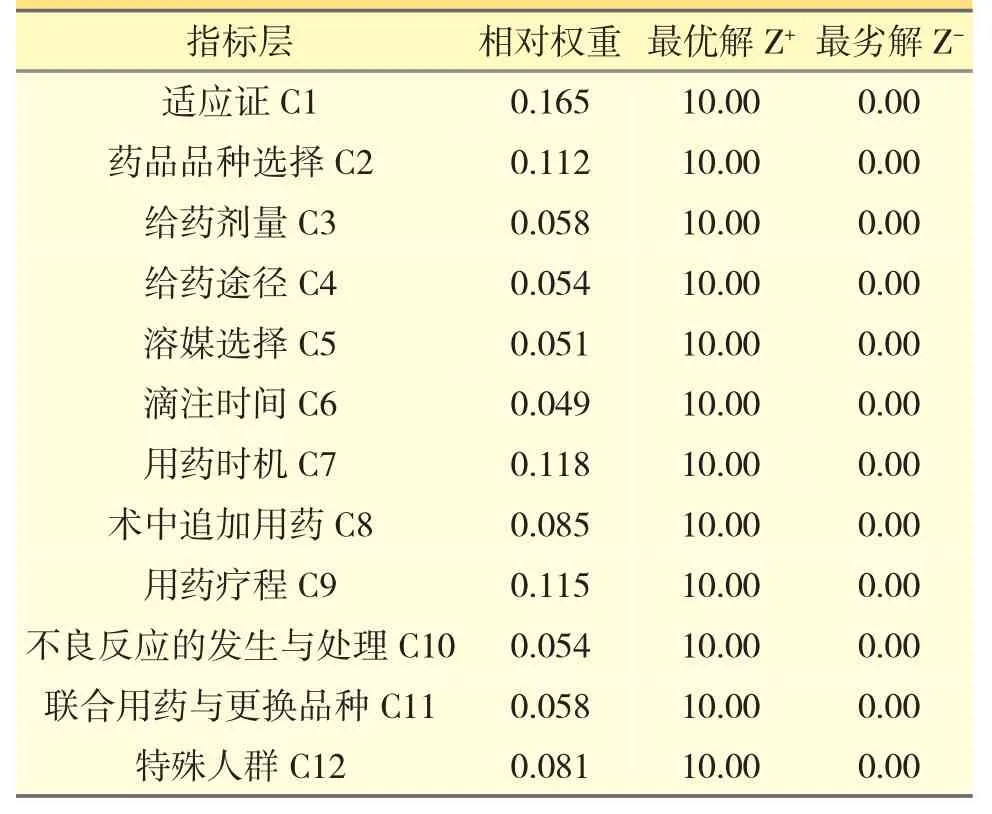

1.2.1 构建老年患者骨科Ⅰ类切口手术预防使用抗菌药物评价指标体系 以《抗菌药物临床应用指导原则(2015 版)》(以下简称“《指导原则》”)[6]、药品说明书为基础,参照相关骨科手术指南及文献[7,8],并考虑本院情况确定评价指标体系。制定12 项评价指标,分别为适应证C1、药品品种选择C2、给药剂量C3、给药途径C4、溶媒选择C5、滴注时间C6、用药时机C7、术中追加用药C8、用药疗程C9、不良反应的发生与处理C10、联合用药与更换品种C11、特殊人群C12。见表1。

表1 评价指标详情

1.2.2 基于AHM-TOPSIS 法进行评价

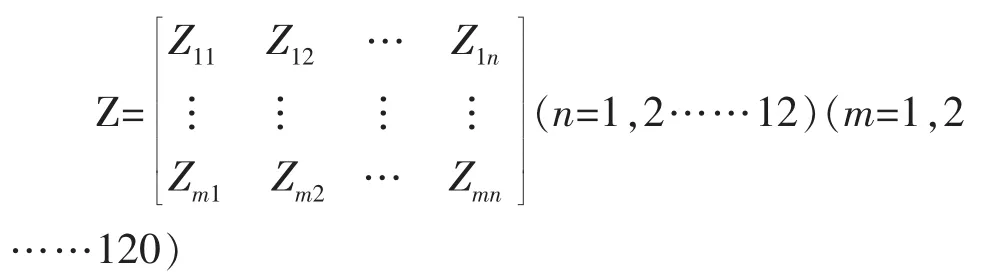

①建立病例评价数据矩阵。根据评价细则对每一份病例进行评价,完全符合评价标准打分为10分,不符合的打分为0 分,基本符合的根据情况打分3、5、7 分,得到12 个指标的评价结果,将结果录入Excel 表格里,并建立病例评价数据矩阵,如下:

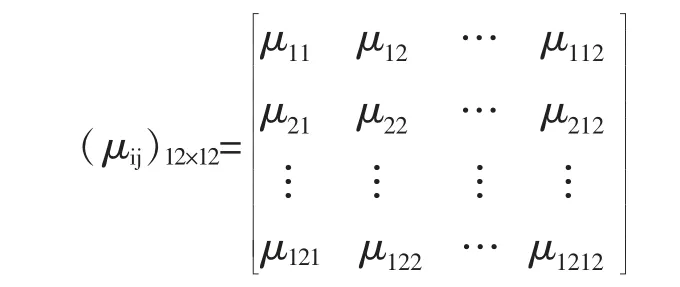

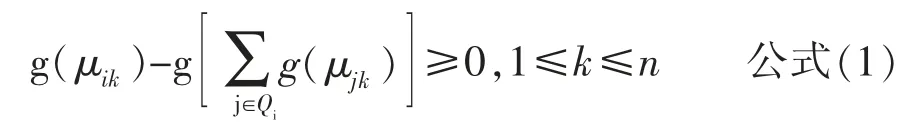

②建立指标权重。采用AHM 赋权法对各项评价指标的权重进行确定[9]。共计12 个指标Cj(j=1,2……12),分别比较其相对重要性,并通过建立相对属性测度判断矩阵来确定各项评价指标的权重。令μij表示第i 个指标相对于第j 个指标的重要性(其数值越大表示重要性越高,反之则越低,最大为1,最小为0);μji表示第j 个指标相对于第i 个指标的重要性;μii表示第i 个指标自身的比较,依据数学规律可知μii=0,μij+μji=1。基于上述原理构造如下AHM 模型。其中间的12×12 个元素μij构成相对属性测度评判矩阵(μij)12×12。

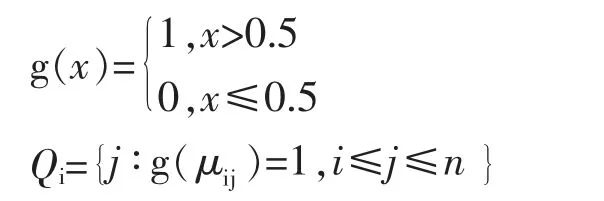

定义函数g(x)以及集合Qi如下:

对于任何的i,使得Qi非空时有:

则称矩阵(μij)12×12满足一致性评价,并可按公式(2)计算求得各项评价指标的权重向量。

最后求得12 个指标的权重向量用Wj表示,j=1,2……12。

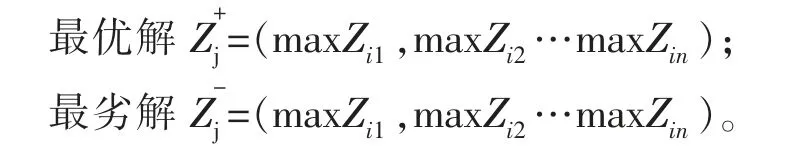

③确定各评价指标的最优解和最劣解。通过病例评价数据矩阵确定最优解以及最劣解,其中最优解为理想状态下最优方案所产生的向量,最劣解为最劣方案所产生的向量。根据数学规律可知:

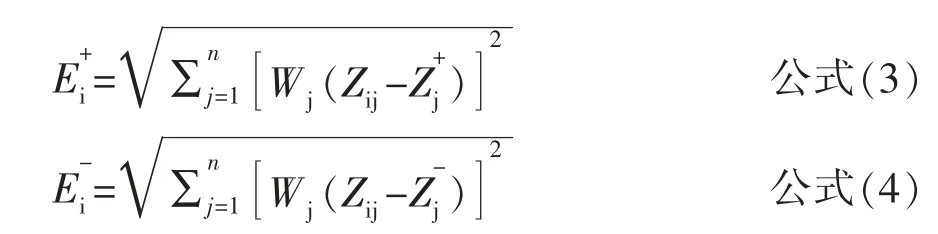

④计算各病例评价结果与最优解和最劣解的加权欧式距离。利用病例评价数据矩阵结合计算出的评价指标的权重向量,按照公式(3)和公式(4)计算各病例评价结果与最优解、最劣解的加权欧式距离。

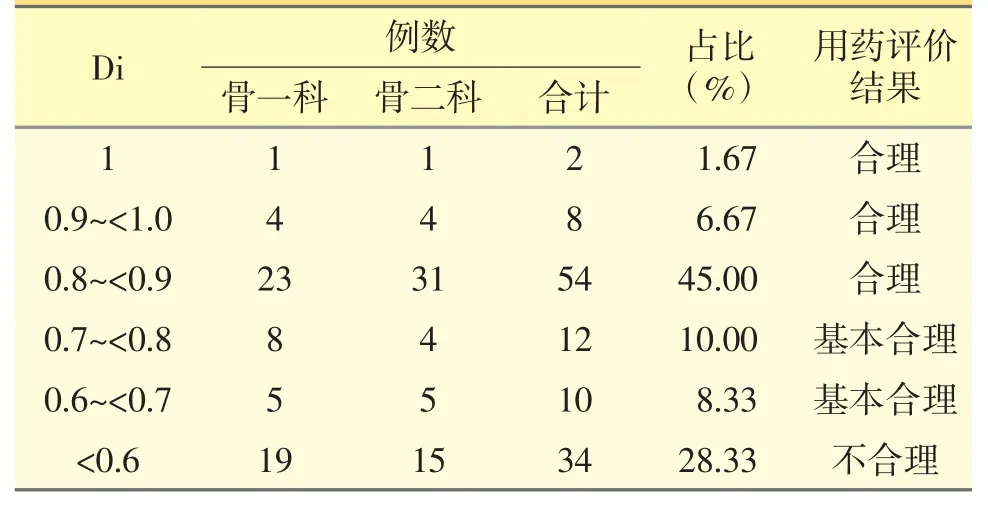

⑤计算各病例与最优方案的接近程度。应用公式(5)可计算各病例与最优方案的接近程度Di,接近程度在0~1 之间。越接近1,表示评价结果越接近最优解,Ⅰ类切口手术预防使用抗菌药物合理性越好。

根据文献[1],设定Di=1.0 为用药完全合理,Di≥0.8 评价为用药合理,0.6≤Di<0.8 评价为用药基本合理,Di<0.6 评价为用药不合理。

1.2.3 统计学方法 应用SPSS 26.0 统计软件,以传统处方点评方法为标准,计算基于AHM-TOPSIS法点评方法的一致率和Kappa 值。一致率指的是两种点评方法的判定结果一致(均为合理或不合理)的例次数占总例次数的比率。以P<0.05 为有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

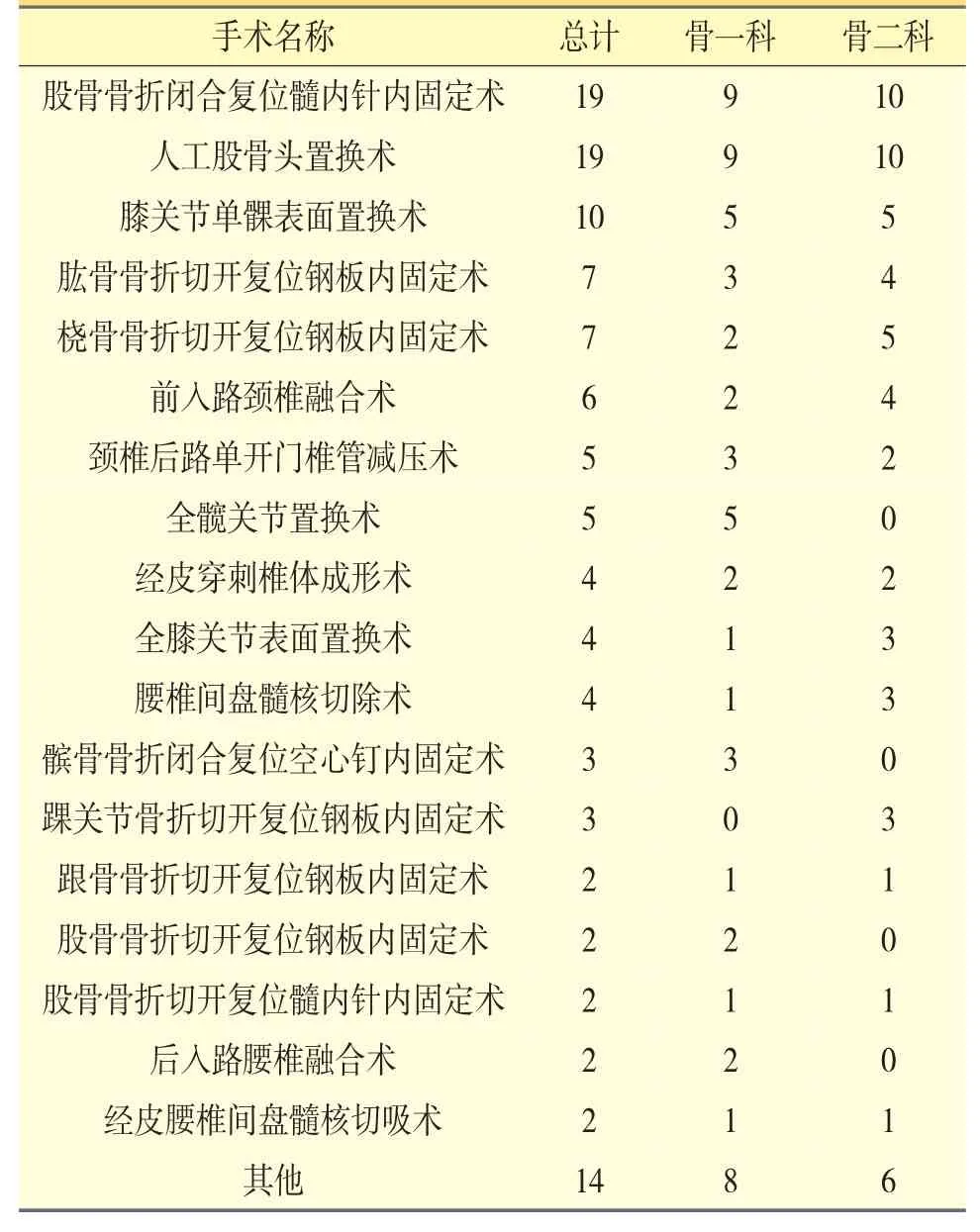

2020 年1 月~12 月,骨科手术为Ⅰ类切口的患者共计645 例次(老年患者416 例次)。其中围手术期使用抗菌药物的为329 例次(老年患者235 例次),纳入病例120 例次(骨一科、骨二科各60 例)。其中,男47 例次,女73 例次;平均年龄为(71.59±10.32)岁。患者手术名称及例次见表2。

表2 患者手术名称(例次)

2.2 AHM-TOPSIS 法计算结果

2.2.1 权重的计算及最优解和最劣解的确定 采用AHM 赋权法进行一致性检验,满足一致性要求,得出各个评价指标的相对属性权重系数、最优解和最劣解。见表3。

表3 指标层的相对权重、最优解和最劣解

2.2.2 合理性评价结果 对120 份纳入病例按照评价标准进行打分后,运用已经赋权的TOPSIS 公式计算出接近程度Di,与最优方案接近程度大于80%的病例有64 例(53.33%),接近程度60%~80%的有22 例(18.33%),接近程度小于60%的有34 例(28.33%)。见表4。

表4 评价指标值的贴近度Di 统计结果

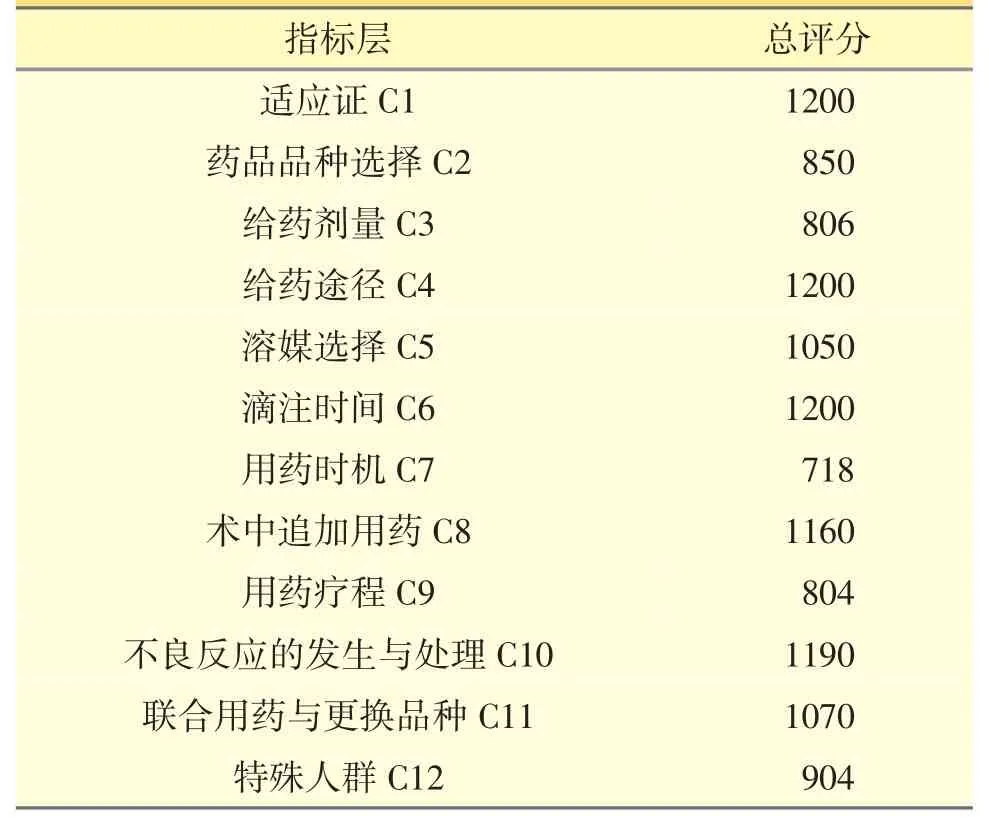

将120 份病例评价指标评分的结果相加,得到了各个指标的总评分。见表5。

表5 12 个评价指标总得分

2.2.3 预防使用抗菌药物的具体情况 查看Di偏低的病例,发现问题主要表现为药物选择、给药剂量、给药时机及用药疗程不适宜。

①药物选择 根据《指导原则》,在120 份病例中,药物选择适宜(头孢呋辛、克林霉素)89 例次占74.17%(骨一科44 例次、骨二科45 例次);药物选择不适宜(头孢他啶、莫西沙星、头孢哌酮/舒巴坦)31 例次,占25.83%(骨一科16 例次,骨二科15 例次)。相对于一二代头孢,三代头孢对G+球菌作用不强,达不到预防效果,反而增加耐药率。有研究显示,青霉素类抗生素用于Ⅰ类手术切口预防,切口感染率明显低于喹诺酮类(P<0.05)[10];还有研究显示,相比于左氧氟沙星,头孢呋辛用于预防切口感染更加安全、切口感染率更低、炎症因子水平恢复更快[11];而且《指导原则》表明,不应随意选用广谱抗菌药物作为围手术期预防用药,鉴于国内大肠埃希菌对氟喹诺酮类药物耐药率高,应严格控制氟喹诺酮类药物作为外科围手术期预防用药。

②给药剂量 《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》(卫办医政发〔2009〕38 号)[12]和头孢呋辛说明书均推荐手术预防用头孢呋辛给药方案为成人每次1.5 g。在使用头孢呋辛的86 例次中,有69 例次未按照参考剂量给药(骨一科34 例次、骨二科35 例次),这些患者肾功能正常,每次给予0.75 g,显然剂量不足,会导致不能快速达到有效血药浓度,降低手术预防效果。

③给药时机 Ⅰ类手术切口预防使用抗菌药物的给药时机为皮肤黏膜切开前0.5~1 h(万古霉素因输注时间过长,术前1~2 h 给药),有文献显示,患者在切口前每延迟给药1 min,感染的可能性增加1.05倍[13]。有46 例次(38.33%)患者术前给药但未在术前0.5~1 h 给药(骨一科27 例次,骨二科19 例次),还有4 例次(3.33%)患者术后给药(骨一科2 例次、骨二科2 例次)。如果术前过早给药会导致手术时体内血药浓度过低,如果术后给药则错过了术中细菌感染与定值的时间,都不能达到有效预防切口感染的目的。

④用药疗程 Ⅰ类切口手术为清洁手术,预防用药时间不应超过24 h。在120 例中,术后用药时间大于24 h 的有40 例(33.33%)(骨一科23 例次、骨二科17 例次),术后平均疗程为(3.52±5.47)d。相关研究表明,过度延长用药疗程并不能降低术后感染率,还可增加不良反应以及药源性疾病的发生[14];并且时间超过48 h,会增加耐药菌感染的机会[15]。

2.2.4 不同科室横向比较 分别将两个骨科科室病例的Di求均值,可以对两科室预防用药的合理性进行横向比较。骨一科、骨二科的Di均值分别为0.73、0.76,这表明骨二科在Ⅰ类切口手术预防使用抗菌药物的合理性上相对较好。

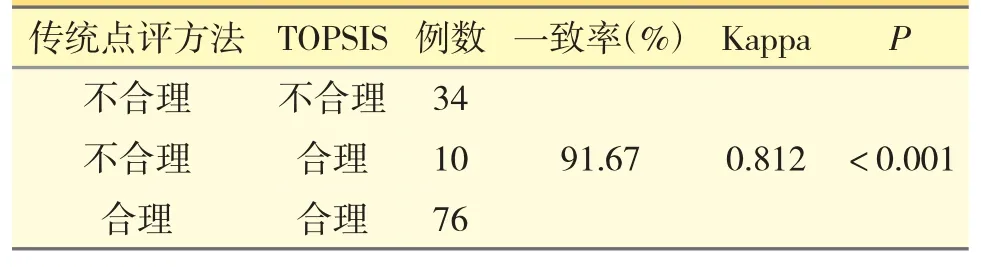

2.3 与传统处方点评方法一致性比较

120 份病例中,110 份两种评价结果一致,两种评价方法一致率为91.67%(110/120),Kappa>0.8,表明有很好的一致性[16],P<0.05 有统计学意义。见表6。

表6 两种评价方法一致性比较

有10 例评价结果不同的病例,均涉及2~3 个指标问题,其中7 例给药时机不合理,6 例给药剂量不适宜,2 例溶媒选择不合理,2 例用药疗程过长。此7例病例AHM-TOPSIS 方法综合评价,涉及的指标权重相对较低,所以综合评分为基本合理;在传统方法点评中,一项指标不合理则判定为不合理病例,未考虑指标的重要性因素,这也是造成两种点评方法结果不同的原因。

3 讨论

3.1 AHM-TOPSIS 方法的应用

TOPSIS 法现在国内外已被广泛应用于医药卫生领域[17]。TOPSIS 法是在趋同化的数据矩阵进行统计,然后计算评价指标与最优解和最劣解的相对接近程度,以此来判断评价的优劣。对于Ⅰ类切口手术预防用药的评价指标,所有指标重要性是不同的,因此加入指标的权重,更符合实际。权重较高的指标有适应证、预防给药时机、用药疗程和药物的品种选择(权重分别为0.165、0.118、0.115、0.112),对决定药物应用的合理性有较大的影响,这与实际点评与管理工作倾向是一致的。鉴于此,本研究联用与AHM 赋权法TOPSIS 法,使其综合评价更加合理。有研究采用AHP-TOPSIS 法进行骨科Ⅰ类切口手术预防药物合理性评价[1],与本研究结果一致;不同的是所用赋权法为层次分析法(AHP):AHM 方法是在AHP 方法的基础上建立的,不用求特征值与特征向量计算权重,计算易实现,并且针对一个实际问题,利用AHM 方法进行分析得到了与使用AHP方法相同的结论[18,19]。另外,本研究数据选取老年患者,年龄对切口感染差异有统计学意义,是发生切口感染的易感人群,如果合并基础疾病,更易发生切口感染。本研究制定的评价指标针对老年人,与文献[1]略有不同,增加特殊人群评价指标,针对老年人肝肾功能减退调整剂量进行评价打分。

本研究所采用的AHM-TOPSIS 法与传统处方点评方法的结果一致性较好。相较而言,传统的点评方法,主要是参考药品说明书以及指南,是针对单个指标的点评分析,并且默认全部指标重要性一样,若一项指标不合理即为病例不合理(这也是两种点评方法可能会出现点评结果不一致的原因)。同时,传统方法的局限在于:点评结果依赖于点评人员的主观判断,重复性较差,同一份病例,不同人员点评结果可能存在差异,导致点评结果对后续医疗质量管控的指导意义有一定局限性。而采用AHMTOPSIS 法,首先使用AHM 赋权法,将评价问题分解为若干因素,通过两两比较确定了各个因素的相对重要性,通过了一致性检验,在保证一致性和权重确定的合理性后,再将结果量化计算,并且对指标进行加权,这样既体现了TOPSIS 法能充分利用数据资料的优点,同时又考虑了每个指标的重要性。因此与传统方法相比,本方法将点评结果转化为具体的数值便于比较和管理,能定量反映不同评价单元的优劣程度;整体评价结果数值更加直观、清晰和全面,对管控合理用药具有一定的导向作用。

AHM-TOPSIS 法相较于传统点评方法亦存在一定的局限性:本法相对细致繁琐,导致点评的工作量增大(为简化此方法,可构建基于AHM-TOPSIS 法的软件,使之更加方便使用);对于病例数较少的点评,传统点评方法更加便捷,这也是本方法的不足之处。

3.2 评价结果分析

本研究结果显示,在120 份病例中,相对接近度(Di)≥60%的有86 例(71.67%),表明本院骨科老年患者Ⅰ类切口手术预防应用抗菌药物较为合理。进一步分析导致Di较低的原因,主要为药物选择、给药剂量、给药时机及用药疗程不适宜。本方法使评价结果得到量化,有利于今后针对两个骨科科室持续改进情况进行纵向对比与量化分析。

依据点评结果,可以发现本院用药过程中存在的问题,及时反馈临床,有针对性地对Ⅰ类切口手术预防用药加强管理。Ⅰ类切口手术预防用药涉及到术前、术中、术后多个环节,管理措施应为全流程管理,针对每个环节的各个因素。本研究中所涉及的问题为今后专项整治工作提供了改进方向。

综上所述,使用AHM-TOPSIS 法评价老年患者Ⅰ类切口手术预防应用抗菌药物是合理可行的,为医院用药管理提供依据,以便采取有效的干预措施,进一步促进临床合理用药水平的提高。