吴镇草书《心经》艺术风格探微

2022-11-17王姝

文_王姝

清华大学美术学院

内容提要:“元四家”之一的吴镇在草书方面也卓有成就,其有作品草书《心经》传世,后世评其饶有旭、素之致。目前对该作品的研究甚少。研究吴镇草书《心经》,剖析其笔墨、结体、章法等方面的形式构成、风格特点和取法方式,再将其与元代其他擅长大草的书家相比较,可以了解吴镇草书的艺术风格和成因,这对书法实践,尤其是草书的学习和作品的创作具有指导意义。

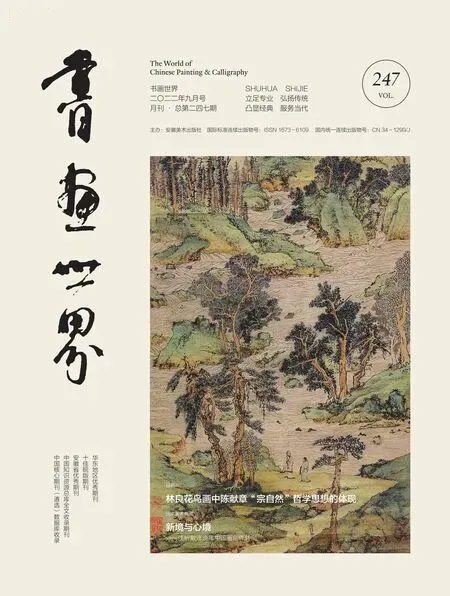

吴镇(1280—1354),字仲圭,号梅花道人、梅沙弥,生于元初、卒于元末,一生未仕,隐居山林。他在山水画方面成就卓越,从明代中期起被称为元季四大家之一。除山水外,吴镇在草书方面颇有成就,其绘画多以草书题跋,书风简洁飘逸,极具文人气韵。吴镇草书《心经》(图1)作于1340年,纸本,横203cm,纵29.3cm,内容为《心经》全文。虽然文辞内容上存在少许错误,但不影响其成为大草佳作并流传后世。卷后有清代刘墉、永瑆、杨守敬三人的题跋:“梅花道人书颇有萧澹之致,追步唐贤。”(刘墉)“饶有旭素之致。”(永瑆)“然《书史会要》称其草书学辩光,《六研斋笔记》亦称其作藏真笔法,古雅有余。”(杨守敬)三人均给予这件作品高度评价。

图1 元 吴镇 心经29.3cm×203cm北京故宫博物院藏

一、简洁纯净之笔墨

元人大草多学唐人,追求旭、素的书风。吴镇草书《心经》线条简洁,使转圆润,气脉相连,在笔墨上极具唐人风采。具体来看,线条边廓以两边对称的居多,如“观自在”“般”“照见”“苦厄”。转折之处,圆转流畅,不露圭角。如“乃至无老死,亦无老死尽,无苦集灭”这两行中,“无老”二字的曲线条缠绕下行,转动的过程圆转连贯,直到“死”字上扬收笔,线条圆转,舒缓连贯,不疾不徐;“尽”字的方向和角度的变化呈现出一种随性而为的感觉,任笔为体,聚墨成形。用笔以中锋平动为主。如“声香味触法,无眼”中,“声”字在露锋起笔后直接中锋运行,横画结束时翻转笔锋向上,调整之后继续中锋行笔连接到“香”字。“香”起始的线条左右对称、流畅均匀,依旧中锋运笔,之后再转折处笔锋有所调整。“无”在这件作品中多次出现,中锋用笔,浑厚有质感。中锋平动在怀素的《自叙帖》中可见,而到了宋代,由于提按笔法不自觉地进入草书中,中锋平动并不凸显。到元代,在赵孟引领的复古书风影响下,今草和大草多学唐人,简约直率的中锋平动回归书坛,在吴镇的这件作品得到很好的体现。除中锋平动外,吴镇的笔法中还出现少量的抖动和摆动笔法,如第三行的“照”字横画起笔处线条出现微小起伏,第八行“诸”字的第一笔线条有抖动的感觉,“眼”的最后一笔呈摆动状。由抖动的线条可知,吴镇在书法取法上并不是完全摒弃宋人,微妙的抖动丰富了线条结构,增加了作品趣味。此外,摆动笔法为作品增添了古意,起到装饰的作用。摆动笔法在唐宋时期的狂草书作中未曾出现,原因是这种笔法是草书早期的笔法,在章草向今草演变时,由于对书写快捷简便的要求,这种笔画就消失了,也便不会出现在书写速度更快的狂草之中。而元代书法直追魏晋,章草再次兴起,这种摆动笔法形成的波磔笔画再次回到大众的视野。在今草书中引入少量的波磔笔画是元代草书的一个特点,并非吴镇独有。如鲜于枢的作品《秋怀二诗帖册》中的“夜”字。作为一件狂草作品,《心经》很好地融合了波磔笔画,又不失狂草的自然流畅,并且制造出合理的停顿,这是吴镇作品的独到之处。

通过吴镇的绘画可以知道,吴镇擅长用墨,擅用浓墨和淡墨的对比,呈现出分明的层次关系,而草书《心经》在用墨方面同样极具变化。如第一行浓墨起笔,墨色呈现由浓重饱满到干枯迟涩的变化。“波罗蜜多”“照见五蕴”“色即是空”“无色无受想行识无眼”等都体现出这样的特点:常蘸墨后一笔书写到墨尽,然后再蘸墨起笔。第十七行到第十八行“道,无智亦无得,以无所得故,菩提萨埵,依”,写到“无智”时,笔锋由于笔中的含墨量不足而散开,但书写时依旧将笔锋下按,仿佛竭力将笔中的墨用尽,使边廓较虚,无法确定边廓位置的线条好似山水画中山石的皴擦,别有一种趣味。写到“提萨”二字时,笔锋中含墨量同样不足,但此处未将笔锋下按,由此形成的线条同样边廓较虚,并且较细,以至于呈现在纸面上有似有似无之感,与其他字形成虚实对比。第二十一行到二十三行的“无”“故”“远”三个字,墨色较为浓厚,边廓光滑,形成浑厚的线条,有突出纸面之感,墨色变化形成的线条对比更加明显。可见,将绘画中所积累的墨法运用到草书中,形成丰富的视觉效果,是吴镇草书的一大特点。

吴镇草书《心经》在用笔方面“追步唐贤”,“饶有旭、素之致”,且细微之处,有融合、改进,用墨上更加丰富,在保留唐人笔法简洁纯净、圆润清晰的特点同时,又具有自身特点,可谓入古而出新。

二、安静内敛之气息

元代重吏轻儒,未向儒士阶层敞开仕途,这使得身处淮河以南的大批文人入仕艰难,满腹学识,却壮志难酬。孔子曰:“笃信好学,守死善道,危邦不入,乱邦不居,天下有道则见,无道则隐。”自古以来,隐居山林、泛舟江海,是不能融入政治体系的中国士人自我构建理想世界的手段。元朝的士人阶层面对政治上的诸多不公,隐逸成为他们的不二之选。而吴镇选择隐居梅花村,在书画中寄托理想。隐逸的生活方式使他内心平静下来。他的画作《渔父图》《芦花寒雁图》等都表现出安静、幽远、孤寂之感,而这种“静气”也同样存在于他的草书《心经》中。

草书《心经》的字形结构与章法都体现出“静”的特点。《心经》的字形与《自叙帖》《古诗四帖》《诸上座帖》相比显得瘦长,单字重心以居中为多,中宫不及《自叙帖》中那般疏朗开阔,也不似《诸上座帖》那般紧结。居中而置的重心使字保持基本的稳定,营造出中正平和之感。瘦长的字形使字内的留白空间给笔画线条带来挤压感,使单字具有向留白空间聚拢的力量,形成向心力,带给人内敛之感,与“颠张醉素”的大开大合相比,更凸显隐逸文人的气韵。

在章法方面,字与字之间虽有相连,但相对独立,字外的留白空间再次对单字造成挤压,使单字固定于有限的空间中,不肆意地向外开张。各行的字势以垂直为主,单字围绕垂直而置的行线由上到下,顺延铺开,没有明显的左右摇摆。各行都有向行线聚拢的趋势,进而使行与行之间保持较大的留白,形成规矩而疏朗的章法。在保持行间距离的同时,各行之间相互呼应,顾盼生姿。写到后面时,字的大小变化增多,呈现出更为放松的状态。结尾处统一加宽,在保持垂直行线的同时,形成更加疏朗的行距和面积较大留白空间。吴镇在流畅的书写过程中完成对空间的精巧安排,将“计白当黑”这四个字完美体现。从单字到字与字之间,再到行与行之间,在“白”的对比下,“黑”显得含蓄而内敛,没有大开大合,反而蕴含静气。这是吴镇草书与唐人、宋人大草的不同之处,动中见静,十分难得。可见,吴镇在遵循传统的同时,并不墨守成规,而是在取法晋唐的基础上,融入自己对笔墨章法的理解,与古为徒、守正出新。

三、时代铸就之书风

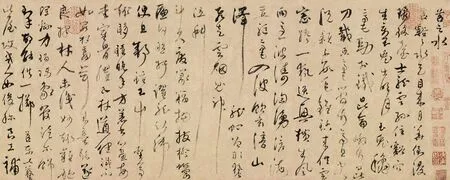

鲜于枢是复古书风的追随者。他既学魏晋小草,又学怀素大草。在取法方面,吴镇与鲜于枢有相同之处。鲜于枢的草书《杜甫魏将军歌诗》(图2,以下简称《杜》)笔势连贯,线条连绵,结字中正,章法严谨。具体来讲,《杜》中锋用笔的特点十分明显,线条比《心经》更为流畅圆转,笔势更加连贯,行笔速度快,更具大草的飞动之势;重心同样以居中为主,行线以垂直为主,略向左侧偏移,行与行之间保持独立。可见吴镇《心经》和鲜于枢《杜》在笔墨、章法上有诸多相似之处,二人都是唐人大草的继承者。

图2 元 鲜于枢 杜甫魏将军歌诗(局部)48cm×462cm(全卷)北京故宫博物院藏

饶介同为复古书风的追随者,他的《士行帖页》(图3)圆转飘逸之处与《心经》十分相似,而与《心经》略有不同的是作品中较多的直线条带来硬朗古拙之气,加之长线条营造出章法上的虚实对比,形成鲜明的节奏感。关于饶介书法的评价有:“书似怀素。”[3]“介之善张旭、怀素,书妙一时,人往往争得之以为奇玩。”[4]可见吴镇与饶介在草书方面也有着同样的取法。

图3 元 饶介 士行帖页28.4cm×32.9cm北京故宫博物院藏

陆居仁的草书飘逸灵动,卓尔不群,他的《苕之水诗卷》(图4,以下简称《苕》)、《跋鲜于枢行书诗赞》(以下简称《跋》)用笔与吴镇草书有诸多相似之处:一是中锋为主,二是波磔笔画在《苕》中也有出现,如“良”。不同之处在于陆居仁的草书中折笔更多,用笔更显爽利恣意,运笔更快,部分笔触与吴镇草书相比要虚、松,略浮于纸面。《苕》结体中正,字形瘦长,此点依旧与吴镇草书相似。章法多变,陆居仁草书章法最明显的特点是加长笔画多。如《苕》中的“泽”“神”“科”,《跋》中的“轩”“斗”“彝”“释”等,一笔不够,再加一笔,率性而为。较多的加长笔画制造出虚实和疏密对比,也更见情感的宣泄。吴镇草书的章法虽也有虚实对比等,但与陆居仁的相比,要显得规律、平正许多。相比之下,陆居仁的草书更为随性,率意天真。

图4 元 陆居仁 苕之水诗卷28.2cm×130.7cm北京故宫博物院藏

草书在魏晋时期已发展成熟,尔后又经历了唐宋等朝代。到元代,草书的取法已有诸多选择。赵孟遵循魏晋古法,上溯秦汉,使草书的发展同样遵循复古之路。而在复古书法的影响下,元人的大草多学唐人,追求张旭、怀素的书风,鲜于枢、康里巎巎、陆居仁的草书都表现出与唐人草书相似的审美取向。吴镇的大草线条圆转流畅,笔法简单纯净,章法疏朗连贯,取法唐人,上溯魏晋,这与元代的时代背景密不可分。

结语

吴镇生于元初,卒于元末,由于政治上的诸多不公,隐逸成为他的不二之选。在复古书风的影响下,吴镇草书取法与同时代人相似,以取法唐人为主,上追魏晋。其草书《心经》颇具唐人大草圆润流畅、简洁纯净的特点,同时又从容内敛,蕴含静气,格调超逸。吴镇的大草虽不及旭、素那般引领时代,垂范后人,但他的草书回归晋唐,入古出新,自由随性,堪称佳作,为后世草书沿着传统道路发展起到推进作用。元代人的草书追步唐人,沿袭传统,这不仅使草书得以沿着传统的道路发展,更使中华文化在元代得以延续和传承。中华文化发展至今,没有中断,得益于汉字和汉字的书写(即书法),书法在中华文化的传承与赓续中起到至关重要的作用,成为中华文化的内核。或许身处在外族统治下的元代汉族文人早已了解这一点,在赵孟的推动下,复古书风得以盛行,成为文人们集体性的选择。直至今日,书法依旧是中华文化中不可替代的角色。我们不能单纯地将其当作汉字的艺术、线条的艺术来对待,首先要明确其文化属性与意义,再寻找合适的取法方式。对于今天的人而言,不只有魏晋、唐宋、元明清乃至近代的书法艺术,还有多元文化交流碰撞下形成的书法艺术。在这样复杂多变的背景下,遵循书法的文化属性,借鉴元代人的取法方式,以经典碑帖为宗,与古为徒,是学好书法的有效途径。