德国儿童照顾的区域差异及启示

2022-11-16徐旸

徐 旸

(上海应用技术大学 外国语学院,上海 201418)

在我国实行全面“二孩”政策后,儿童照顾成为热点话题,产出了一批相关研究成果。在借鉴国外儿童照顾发展的经验和教训时,已有不少研究对比分析了儿童照顾在不同国家不同历史时期的差异。但对于同一国家同一时期儿童照顾的差异研究相对较少。中国的儿童照顾发展面临东西差距、城乡差距的基本国情,在各地经济发展、社会文化和公共服务设施分布不均衡的情况下,如何均衡地推进儿童照顾发展是不容忽视的问题。近20年来,在国家儿童照顾政策的推动下,德国的公共托儿服务有了长足的发展,但东西部原有的公共托儿服务差距并没有消弭。儿童照顾的区域差异是如何形成的,有什么后果,从德国儿童照顾的区域差异的现状、原因及影响分析中可以为我国的儿童照顾发展带来启示和借鉴。

一、儿童照顾的类型及差异

照顾最初是指一种建立在婚姻和亲属关系上的无偿的家庭服务。[1]女性进入就业市场后,需要兼顾工作和照顾儿童,同时儿童的早教和专业照顾逐渐受到重视,儿童照顾从家庭内部问题变成家庭、市场和国家共同关心的问题。20 世纪 70 年代以来,儿童照顾日渐成为西方社会一个颇受关注的政策领域。 [2]安德森(Esping-Andersen) 提出了以儿童为中心的社会投资战略(child-centered social investment strategy)。它植根于这样的信念,即现代经济中的生活机会取决于儿童早期的人力资本积累,社会需要有能力、有生产力的成年人来提高就业率和竞争力。[3]作为未来社会的劳动力,每个孩子均具有经济价值,投资儿童会让整个社会获益。[4]近几十年来国际上儿童照顾政策的逻辑出现了由“社会福利”向“社会投资”转变的趋势,在福利紧缩的背景下,各国儿童照顾的政策投入不减反增。大量研究表明,儿童照顾政策能够产生系列积极的社会后果,包括:促进母亲就业、减少贫困发生率;为儿童以后的技能发展奠定基础; 干预处境不利儿童的发展,促进社会公平,打破贫困代际传递的链条;对性别平等产生积极作用;提高家庭生育水平、帮助家庭实现理想子女数。[5]

儿童照顾政策主要有三类:① 时间政策,提供育儿假;② 服务政策,扩展儿童托育服务体系;③ 现金政策,提供儿童津贴或税制优惠。[6]虽然多数国家在社会政策上支持儿童照顾,但是不同国家介入儿童照顾的方式和程度存在明显的差异。安德森用“家庭主义”和“去家庭化”来区分这种差异,“家庭主义”强调家庭在儿童照顾中的主要责任,而“去家庭化”则强调国家和市场的供给,减轻家庭的儿童照顾责任。[7]但儿童照顾政策的实施不仅取决于政策本身,还取决于社会文化传统,即不同社会对儿童是由家庭来照顾还是由社会来照顾的偏好程度不同。西格里德·莱特纳(Sigrid Leitner)在政策导向二分的基础上引入了儿童照顾社会文化传统的二分。将“家庭主义”和“去家庭化”扩展为四种类型:显性家庭主义(explicit familialism)、选择家庭主义(optional familialism)、隐性家庭主义(implicit familialism)、去家庭化(de-familialism)[8],即政策二分与社会文化传统二分的两两组合。从两种类型扩展到四种类型显示了儿童照顾对差异的研究不仅局限在政策本身,还将政策面对的社会文化传统纳入其中。

以上的分析框架主要解释儿童照顾在国家与国家之间的区别,那么如何来理解和解释同一国家内部儿童照顾的区域差异?以下将以德国为例来描述分析儿童照顾在同一国家内部不同区域间的差异现状、原因及影响,并结合中国的国情分析可以带来的启示。

二、德国儿童照顾的区域差距

2005年德国的《联邦日托扩展法案》启动,德国联邦政府开始在公共托儿领域采取更积极的立场,传统上由地区和地方政府负责的扩展托儿服务日益成为联邦政府的政策优先事项,2008年的《儿童促进法案》引入了联邦政府的直接补贴。经过十多年的发展,德国的公共托儿服务取得了令人瞩目的成绩。3岁以下儿童的公共托儿服务的覆盖率翻了两番,从2002年的8.5%到2016年的近33%,德国几乎达到了欧盟在2002年巴塞罗那会议确定的目标。

但德国不同区域的托儿服务可用性仍然存在显著的差异。德国东部地区的公共托儿服务覆盖率超过了50%,而德国西部地区没有。[9]2002年进行首次调查时,德国西部公共托儿服务处于非常低的水平。从2006年到2016年,西部的日托覆盖率从8.0%增加到20.1%,虽然西部的扩张速度快于东部,但整体的差距还是非常明显(见表1)。在德国西部,公共托儿服务大多仅限于3—6岁的儿童,他们大多上半日制幼儿园,否则通常由母亲和祖母照顾。

表1 德国三岁以下儿童的日托覆盖率(%)[11]

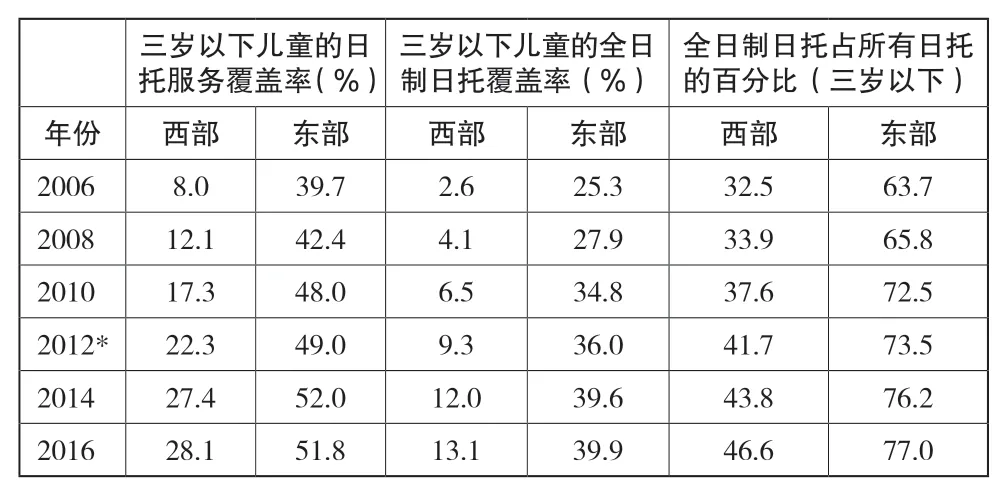

在全日托方面,3岁以下儿童的全日托东部已经占比超过了70%,但西部仅40%多(见表2)。德国西部提供托儿服务在很大程度上是第三部门的事情,私人福利协会在婴儿护理的新领域占据主导地位。在东部,私营福利协会的“市场份额”要低得多,市政府运营的托儿中心发挥了更大的作用。经过十多年的发展,德国儿童照顾公共服务设施的地理模式仍然遵循历史逻辑,而不是需求驱动的逻辑。[10]

表2 德国东西部日托和全日托的对比[12]

三、德国儿童照顾区域差距的解释

自2006年以来,德国实施了多项家庭政策改革,以增加对3岁以下儿童的托儿服务,减少母亲与家庭有关的就业中断,鼓励母亲更快地重返全职工作岗位。[13]在联邦统一的政策下,德国东西部的儿童照顾差异并没有快速缩小,仍然存在较大的差异,其中的原因是什么?对于德国同一政策、同一时期儿童照顾的区域差异有制度结构、文化传统二种解释的维度。

(一)制度结构方面

德国是联邦制国家,在资助和监管公共儿童保育方面,地方政府发挥了重要作用。地方公共托儿服务的历史渊源以及服务状况构成了结构条件。儿童照顾计划等国家政治议程,即使拥有大规模的财政手段,即使得到大部分政治多数和欧盟议程的支持,也必须在区域和地方历史环境上实施,正是这些环境使一切变得不同。有研究表明,儿童照顾发展呈现非线性机制。刚开始时,基于儿童心理和照顾传统,公共托儿服务扩展容易遭到反对,随着时间的推移,随着越来越多的人参加日托中心并且这种提供变得正常化,公共托儿服务获得了所有社会经济阶层的广泛支持。优质托儿服务的逐步扩展在适应性过程中改变了父母对日托中心的态度和期望。也就是,公共托儿服务投入越多越好的地方,居民越支持公共托儿服务的发展。在公共托儿基础越好的地方,儿童照顾更可能获得良性发展,反之,在公共托儿基础越薄弱的地方,儿童照顾越有可能陷入恶性循环。[14]到1980年代末,东德为学龄前儿童提供全球最高比率的照顾,覆盖了70%的0岁至3岁的儿童,几乎所有3岁至6岁的儿童。[15]在公共日托需要扩张时,许多东部城市只需将资源从幼儿园(许多城市面临名额过剩)转移到婴儿托儿领域,而在德国西部,所有新的日托中心都必须新建成,而且需要将全新的保育政策制度化,这不仅需要大量的基础设施建设,还需要确保当地决策精英、志愿者,甚至父母们的多方参与。东德更加全面的托儿系统促进了东德儿童照顾的强劲扩张。

(二)文化传统方面

德国有男性养家糊口的传统和政策支持。政策制定者和大多数父母自己长期以来一直认为公共儿童照顾不如母婴照顾。父母对托儿安排的偏好也因地区而异。基于对父母的调查,德国西部的北莱茵-威斯特法伦州对托儿服务的需求占3岁以下儿童的1/3,而在德国东部联邦萨克森-安哈尔特州,这一比例几乎达到2/3。父母偏好的东西方差异有着悠久的历史渊源,社会化过程和潜在的社会规范决定了父母对某些照顾制度的偏好。[16]原西德地区并未将公共化托育服务视作重要政策议题,儿童的照顾被视为是家庭的责任。1994 年西德地区3岁以下儿童入托率仅为 2.2%。[17]东德人比所有其他群体更支持公共托儿服务,东德人公共托儿服务的接受度更高,儿童入托年龄更早,入托时间更长,原因是在社会主义社会长大的东德人学习了一个由国家负责公共儿童照顾的综合系统,而西德人在一个非常精简的儿童照顾公共支持系统中长大。 [18]在东德,母亲就业的概念被内化到如此程度,以至于在统一后,当新联邦州的劳动力市场条件变得非常困难时,东德妇女并不认为全职母亲是失业的公认替代方案。

四、德国儿童照顾区域差异的影响

德国儿童照顾东西差异的影响体现在东西部女性的就业和生活满意度等方面。自统一以来,德国东部的女性就业率一直高于西部。有研究表明,增加 3 岁以下儿童的托儿服务可减少职业母亲的角色间冲突,减少母亲的就业中断,特别是增加了母亲生育第二胎后重返兼职或全职工作的可能性,而不是边际就业。增加低成本的国家托儿服务补贴,增加了母亲在分娩后第二年重返工作岗位的可能性。[19]当然,除了德国东部有更广泛的公共托儿服务外,研究人员还经常提到东部的社会主义制度遗产,该制度也促进了妇女全职融入劳动力市场。德国东部女性的充分就业巩固了将女性参加工作和经济独立视为理所当然的社会规范。女性充分就业也促进了对儿童全日制日托服务的需求,并增强了对这种托儿安排的信心。此外,有研究表明,在东德,提供更多儿童的全日托与家庭生活满意度和整体生活满意度呈正相关。在东德,无论就业状况如何,全日托的日益普及与家庭生活满意度和整体生活满意度呈正相关。[20]

儿童照顾公共支出的差异还会影响生育意愿、人口出生率和儿童发展公平的差异。有德国的研究数据显示,公共保育服务覆盖率每提高 10 个百分点,人口出生率就提高2.8%。[21]德国一直面临人口出生率低的挑战,德国东部和西部不同的全日托覆盖率对生育意愿和人口出生率自然会产生影响。公共托儿服务发展充分的地方,更能促进儿童的公平发展。使用正规托儿服务使母亲能够从事有偿工作,这直接影响到家庭收入,进而影响到抚养子女的环境。参加正规托儿服务可以提高认知和非认知技能,使儿童能够更好地为学习做好准备。鉴于父母的教育水平、认知技能和孩子的入学准备程度之间存在很强的相关性,优质充足的托儿服务有助于缩小来自不同社会背景的儿童之间的发展差距。[22]

五、德国儿童照顾区域差异的启示

实行全面“二孩”政策后,儿童照顾问题成为人民最关心、最直接、最现实的利益问题,儿童照顾政策体系的建构也因此得到了空前关注。[23]中国的东西差距、城乡差距是基本的国情,既有的儿童照顾在东部和西部、城市和乡村之间的发展并不均衡。正是东西、城乡经济发展的不均衡,产生了数量巨大的流动人口,与流动人口相伴随的是留守儿童。显然,中国的儿童照顾发展也同德国一样面临区域差异的现实问题,这些差异既来自各地经济发展阶段和基础设施现状的差异,也来自风俗、文化和传统观念的差异。儿童是民族的希望、国家的未来,儿童照顾政策既要有社会投资的前瞻思维,又要观照儿童照顾区域差异的客观现实。对德国儿童照顾区域差异的现状、原因、影响等方面的分析,对中国儿童照顾政策的发展有以下几方面的启示。

(1)儿童照顾政策需要考虑区域差异、城乡差异而有所倾斜。德国十多年发展的经验显示,尽管有全国统一政策的推动,但公共托儿服务设施的地理模式仍然延续了历史逻辑,而不是需求驱动的逻辑。[24]虽然中国城市和农村都面临公共托儿服务设施和服务不足的问题,但是农村的问题更加迫切。在没有公共托儿服务的情况下,大量年轻的父母出去打工,留下留守儿童。如果统一的儿童政策延续了历史的逻辑,那么,农村儿童的照顾问题将更加突出。因此,政策上需要考虑的是倾斜而不是统一。

(2)既有的公共托儿服务设施和政策影响公众对托儿服务的态度,加大投入可以推动公共托儿服务的发展。德国东部公共托儿服务基础好和入托儿童多形成了良性循环,德国西部由于缺乏公共托儿服务设施和服务,政策刚起步时,难以形成良性循环,起步阶段在资金、人员、设施等方面都会面临更多的困难。因此,在托儿设施基础薄弱的区域,在处于起步阶段时,加大投入是需要考量的选项。

(3)防止儿童照顾政策马太效应的形成。在德国和大多数欧洲国家的正式托儿服务中都可以观察到马太效应,即公共托儿服务更多地惠及了中上阶层的儿童,而不是处境不利的儿童。[25]在公共托儿服务缺乏时,低收入家庭的儿童更可能被排除在托儿服务体系之外。在中国公共托儿服务缺乏的区域,制定政策时更应考虑托儿政策的普惠,防止儿童照顾的马太效应。