康德与叔本华论音乐在艺术门类中的地位

2022-11-15文◎郭宾、张琴

文◎郭 宾、张 琴

18 世纪的欧洲,出现了大量世俗器乐作品。这标志着音乐实践要求独立于诗歌、歌剧与舞蹈,以明确自身的特性。当时的理论界,首次用“美”规定艺术,把运用审美判断的自由艺术归为一类,包括音乐、建筑、雕塑、园林、绘画、诗与戏剧、歌舞剧等。纯音乐的逐步兴盛,让理论界开始思考,与其他艺术门类相比,音乐本身有何独特的审美价值,其地位何在?

在18——19 世纪,康德、黑格尔与叔本华等德国哲学、美学家,根据各类艺术感悟人与世界的方式,切近真理的程度,都给出了各类艺术等级地位高低的划分。其中,康德认为,音乐在艺术门类中的审美价值最低。而叔本华,把艺术门类由低到高排列为建筑、雕塑或绘画、诗歌、悲剧、音乐,尤其认为,音乐是感悟世界与人的本质————“意力”客体化的最高形式。自叔本华起,关于音乐的哲思,已充分展现出一幅问题域,且蕴含彼此对立的论题。这致使理论探讨可以持续展开,让音乐哲学美学逐步发展成为一个独立学科。

艺术门类之间没有高低之分,如今已是被普遍接受的常识。但这种常识是如何来的,是艺术理论与美学史研究需要回答的问题。在艺术门类中,为什么康德认为音乐的审美价值最低,而叔本华认为音乐的等级地位最高?通过回答该问题,可有效理解今日艺术常识的由来:理性与非理性之争,敉平了艺术门类等级。而且,本话题的有效澄清,还可以透视出康德与叔本华对人与世界之界定的根本差异。

一、康德论介于快适的艺术与美的艺术之间的音乐

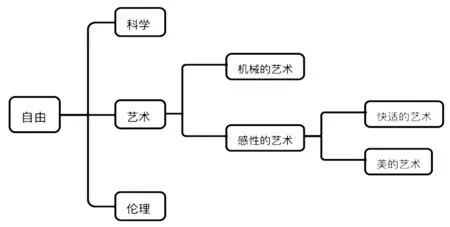

康德认为,自由的艺术是指:“把通过自由而生产、也就是把通过以理性为其行动的基础的某种任意性而进行的生产,称之为艺术。”①〔德〕康德著,邓晓芒译《判断力批判》,人民出版社2002 年版,第146 页。自由的艺术,分为机械的和感性的两类(见图1)。前者是我们今日所指的器物、工具、机械与技术,它们是完成实用功利目标的手段,通过享用其带来的成果、好处与利益,才可随后带来享受的愉悦。后者以直接产生愉快的情感作为意图。感性艺术又划分为快适的艺术与美的艺术。“它是前者,如果艺术的目的是使愉快去伴随作为单纯感觉的那些表象,它是后者,如果艺术的目的是使愉快去伴随作为认识方式的那些表象”②同注①,第149 页。。在社交中的宴会、笑话、博彩和作为快适声响的音乐,都是快适的艺术。

图1 康德界定自由的艺术

脱离语言的音乐为何是快适的艺术或说声响?第一,“每一种语言表达在关联中都有一种与表达的意义相适合的音调,这种音调或多或少地标志着说话者的某种激情,并且也在对面倾听者那里产生这种激情。”③同注①,第174 页。“音调的变化仿佛是一种对每个人都可以理解的普遍的感觉语言一样,唯有音调的艺术是自身独立地以其全部坚定性,也就是作为激情的语言而进行着这种音调变化。”④同注①,第175 页。这就是说,音乐作为音调可以经由联想律,命名、识别与传达激情,音调与激情有类比、隐喻与象征的表现关系。音乐中的音调变化,与激情的运动相对应且有形构关系。而且音乐是普遍的语言,通过音调的共振、共鸣,作用于人与人之间,让激情以共情、同情的方式,获得认识与传达。

第二,音乐由调式、音高、节奏、旋律、和声、复调等要素构成,其中空气振动的数学比例与尺度关系,是音调产生的条件。数学关系不能直接命名与表现情感、激情,并肇始内心激动。因为这中间的叹声词、语言腔调、乐音感觉印象对激情的自由联想,使音调与激情形成类比、隐喻、象征的形构关系。但是,数学关系作为条件,“把诸印象联合起来”,并阻止印象间的相互破坏,使得所表现与命名的情感、共振共鸣出的激情,在运动中相互协调,“并以此成为一种惬意的自我享受”。⑤同注①,第175 页。

第三,音乐可不以表征与传达审美理念为目标,不增进或范导人追求真知与真意。音调的自由游戏,“仅要求诸感觉的交锋,这些感觉中每一种都具有自己对于激情的关系”,并仅与肉身相互影响,“最终没有什么通过它们而被思考”。⑥同注①,第178 页。综上所述,音乐可以归入快适的艺术。经由音乐是快适的艺术之说明,音乐的情感表现说,已获得了雏形。

音乐又可以是美的艺术。第一,音乐并非仅表征与识别出那些早已在直观图像、思想观念中被投射、类比、隐喻、象征出的情感与激情,且仅作为一种重复的、无新知的、终致厌烦的感性游戏,促进肉身健康运动;相反,音乐“按照在乐曲中构成主导激情的某种主题,而表达出对一种不可名状的观念丰富性的关联整体的审美理念”⑦同注①,第175 页。。审美理念“引起很多的思考,却没有任何一个确定的观念,也就是概念能够适合于它,因而没有任何言说能够完全达到它并使它完全得到理解”⑧同注①,第158 页。。

第二,音乐的创作方式为:以空气震动的数学关系为条件,以追求独创性、为音乐创作树立典范、建立新技法与风格为方式,设计出把感觉印象复合起来的形式(和声与旋律等),通过联想律表征与命名情感、激情;音乐进行符合情感运动,激发想象力自由游戏,超脱联想律地孕育出审美理念,不仅意指现象界中未知的关于世界与人的无限丰富的意味(有规律或法律的现象类别的整体、全体),而且意指终极完满、永恒超验的本体、物自体,引发人求真知与真意的智性兴趣与感悟活动。音乐作为美的艺术,其功能在于“启真储善”。

第三,音乐鉴赏方式与音乐创作方式相符合,但还可以有另外两种方式。因为,康德将美分为“自由-形式美”与“依存美”,且依存于纯音乐形式的激情是不确定的。即,人可以在不知道情感产生的原因之情况下,不概念性探寻引发情感的事物、事件与境况,通过音乐直接命名与识别情感。

鉴赏者可以经由纯音乐形式的美,不关注其情感表现,跳跃性上升到审美理念之形而上意蕴中,感悟音乐作品表征出的关于人与自然的丰富意蕴,直达无限完满与永恒的超验者。此为汉斯力克音乐美学的基本论点,他甚至由此反向思考音乐创作过程,反对音乐情感表现论。⑨〔奥〕汉斯立克著,杨业治译《论音乐的美》,人民音乐出版社1980 年版,第27——48 页。汉斯力克音乐美学的合法性,不仅源自康德的道德理性要统治感性的肉欲与激情的说明,而且源自毕达哥拉斯的音乐数论观:数学是万物的本质,由数学规定的音乐,是人(小周天)与宇宙(大周天)和谐共鸣(沟通)的中介。

鉴赏者还可以仅追求激情之运动,把音乐形式与审美理念当作引发激情的手段,却不关注它们,扼杀求真知与真意的智性兴趣,关闭感悟与冥思的通道。把音乐当作快适的艺术,仅追求奢靡、享乐与撩动肉欲的激情运动,让人最终丧失纵深感悟世界与人性之无垠、复杂、深邃的能力。

二、叔本华论音乐审美直观理念与表现情感

康德对音乐的界定,被叔本华解释为音乐审美直观理念与表现情感。叔本华还要深入细节,说明音乐形式如何“感性-审美”地、非概念地直接显现与领悟理念,音乐表现情感为何是音乐超出理念,把康德不可知的本体、物自体或说世界与人的“本质-本性”,感悟为“意志”“意力”的核心方式?

叔本华认为,音乐的和声结构与理念等级框架,有一种符合的平行关系。音乐的和声(Harmonie)是指,三和弦的根音、三音、五音和八度音,七和弦的根音、三音、五音和七音,构成了和声进行的四声部:低音、次中音、中音和高音声部。它们分别与表象世界中的无机自然界、植物界、动物界和人类对应。音乐里的和声规则,与作为表象世界的“本体-根据-本质因素”、规定四类现象有规则与法则地运动、行动的理念相符合,可以显现理念。

第一,和声里的低音与次中音声部间距可超八度,但次中音与中音、中音与高音声部间距一般不超八度。这与理念对表象世界的规定有同构关系:无机自然与有机生物之间有巨大鸿沟,生命种类之间联系密切。⑩〔德〕叔本华著,韦启昌译《叔本华美学随笔》,上海人民出版社2014 年版,第179 页。

第二,多在高音声部出现的旋律进行,离不开低音声部的支撑。这显现出理念对表象世界的组织法则,“人们必须把自然的全部物体和组织看作从这个行星的体积中逐步发展出来的,而这行星的体积既是全部物体和组织的支点,又是其来源。”⑪〔德〕叔本华著,石冲白译《作为意志和表象的世界》,商务印书馆2011 年版,第206 页。

第三,次中音和中音声部的进行,可无限丰富和声色彩。这类比与隐喻出不同理念对表象世界生物种类关系的设置:植物界与动物界的多样生命种类,充盈着表象世界,万物共生、相依而存。总之,音乐的进行,以“感性-审美”的方式,直接显现四种理念,隐喻与象征出万物与人以理念为本质因素、被理念规定,有规律与法律地运动与生存。

康德认为,理念不仅意指现象界整体及其规律与法律,而且指向现象界里面的“物自体-本体-本质”,二者的关系是,后者是整全的有规律与法律的现象界之根据。但是,人通过概念活动,不能完全认识自然规律,因而不能认识“本体-理念”;而且人的道德理性自律地构建出的道德律及其伦理秩序,仅是应然,不是实然,不能把人的行动全部变成有秩序的。但即便如此,康德依然相信,现象界是有规律与法律的,万物与人的本质与理念所提示的含义符合一致。

叔本华对理念的基本界定,与康德相当,但不认为理念是对世界与人的唯一规定,理念所提示的万物与人是有规律与法律的,仅是万物与人的本质的一个方面,其另一个方面是盲动与任意性。二者的关系是,理念所规定的有概念秩序的类持存现象,仅是被反对出、辩证出并保持着万物与人任意涌动与行动的中介与派生物,是二流的东西。人与万物的本质是生命意志力。叔本华认为,虽然康德的审美判断或说审美直观,因显现了理念,成为与概念活动相对的感悟真理的合法方式,但是通过理性的概念活动得出的理念论,让审美直观成为低于概念认知的感观活动。相反,审美直观,不仅显现了理念,而且可以超出理念,领悟出世界与人的本质是生命意志力。

音乐如何审美直观人类的理念,而且可以超出理念,最有效地领悟人的自由本性不是符合理念规定的规律与法律,而是任意性?第一,音乐与其他艺术一样,反对概念活动里的表象经验。它经由“审美直观”,把时空中的个体、具体的感觉、感受、感情抽离出来,孤立为永恒理念(人类有序持存的根据)的代表,于瞬间现永恒;而后又经由直观出的理念,非概念、非理性、超越概念活动地综合、统合感觉印象,把最为异质的无限多样的个体现象(有死的个人的意欲运动),辩证分裂地统合于自身中,通过感悟与澄清人类理念(持存与秩序或说囚笼)与个人现象(死亡与盲动)的辩证关系,最终升入对“意志”的领悟中。而且,只有“审美直观”个人的意欲运动,世人才能有效领悟出世界的本质是生命意志力。⑫Robert W. Hall. “Schopenhauer's Philosophy of Music.” Schopenhauer. Bart Vandenabeele Edited,Chichester: Blackwell Publishing Ltd., pp.168-172.

第二,音乐并不表现与某物、某动机、某事件有后天概念推导关系的特殊感受与情感,而是作为具体且普遍的一般“情感(emotions)的形式”,表现与命名欲望、激情、愉快、痛苦、悲伤、和蔼、善良与邪恶等“感受-感情”(feelings)自身。这是因为,感情变化与意欲运动有对应关系。根据和声的数学条件,如果两个乐音的空气振动可以重复地偶合在一起,它们在和声中就是和谐共鸣的;相反,如果两个乐音不能重复偶合共振,它们在和声中就是不和谐音响。从和声音响经由情感表现再现人的意欲运动层面看,和谐音响表征了意志的满足-愉快,不和谐音响表征了意志的不满足-痛苦。二者的循环运动凸显了人的“我欲”行动。⑬同注⑫,第170——171 页。音乐的形式——音型构建,作为情感的音调及其变型,是意欲运动的“感觉图型”,表现出“我欲”在满足与不满足之间来回震颤。

第三,音乐的大、小调式调性与转调,映射出人的意欲变化。在大调中,主和弦为大三和弦,且主音和三级、六级、七级音,均构成了大音程。这种形式结构,导致大调式通常具有明亮辉煌、明朗轻快的情调色彩。庄严有力、音距较大的大调调性,映射出“我欲”为远大目标而持续努力;其中大音程的明亮情调,暗示出人瞬间脱离苦难,达于幸福状态。相反,在小调中,主和弦为小三和弦,且主音与三级、六级、七级音,均构成了小音程。这种形式结构,导致小调式通常具有柔和舒缓、暗淡忧郁的情调色彩。温柔悲愁、音距较小的小调调性,投射出“我欲”在实现卑微渺小目标的道路上,饱受折磨、苦闷挣扎。

在音乐进行中,通常会以某个大、小调为主调,随着旋律进行与和声发展,总会出现不同调式的转换变化,最后再回归到主调,以辅助音乐进行的终止。这种离调或转调作曲手法,易于让人感悟人重复的生活过程及其艰难险阻。⑭同注⑪,第207 页。

第四,音乐的旋律及其和声进行,作为曲调,生动准确、深入细节地讲述着经审美感悟照明了的意志的故事,映射出心灵的动态。⑮同注⑪,第207 页。例如,音乐旋律中的延留音,和声中的阻碍进行等,折射出意志对满足的渴望,因阻挠迟到而更加强烈。曲调的这些辗转曲折,表现出欲求目标的实现总是受到扰乱,个人不得不殚精竭虑地寻找满足欲求的途径。

第五,音乐的曲式结构总是充满不厌其烦的重复,这与意欲运动在满足、无聊与不满足之间反复循环相对应。同一个主题的循环往复,表征出意志不断追求欲望的满足。欲求不会有满足停止的状态,满足了上一个,下一个又会接踵而至,目前不需要的、感到无聊的东西,过不了多久,又会变成所急需的。所以个人不会有完满停止的状态,除非死亡。

三、叔本华与康德论人

叔本华经由音乐表现出的“满足-愉快”、“无聊”与“不满足-痛苦”的意欲运动,经由有死的个人,审美地感悟人类的本性、“本体-理念”与规定人性的“意力”。

本工程托换结构采用钢筋混凝土托换承梁的受力体系。在托换梁两侧各布置直径1.5m混凝土灌注桩,并对现有桥墩采用凿毛、植筋形式与新增托换梁有效连接,新托换梁支承于两侧新建的桩基上,通过在桩帽上顶升千斤顶来控制既有老桥上部结构的变形,利用千斤顶控制托换梁高程,稳定后浇筑桩顶混凝土,完成老桥基础托换。

第一,叔本华用痛苦的减轻、消逝来定义愉快,愉快是短暂的需要满足状态。这是因为,首先,个人一生下来就受生命死亡之威胁,不得不追求欲望满足以维持生存。这导致人必须不断地重复满足肉欲,才能延期死亡,繁衍个体,维持生命种类的持存。所以,个人的生存只是“不断被拦阻了的未即死亡,只是延期又延期了的死亡”。⑯同注⑪,第241 页。个人作为意欲者,是匮乏者、一个负值。其次,人的欲求动机与行动,建立在对某物的需要之基础上,但一切需要物都不能一次性完全满足人,人永远不能获得宁静而完满的永福。因为人就像一个漏了的水桶,想装满水而不得,这导致一切满足都不是永恒的。于是,为了追求永福,人不仅欲求所需之物,而且会欲求“对所需之物的欲求”。“对欲求本身之欲求”,让人不断寻找新的所需之物,扩大对事物的占有。⑰Bernard Reginster. “Schopenhauer, Nietzsche,Wagner.” Schopenhauer, pp.350-351.最后,个人不仅追求幸福以摆脱濒死之畏与匮乏之苦,甚至穷凶极恶地希望他人痛苦以炫耀自己,这似乎减轻了自己的痛苦。总之,个人生下来就是“受罪-原罪者”。⑱〔苏〕贝霍夫斯基著,刘金泉译《叔本华》,中国社会科学出版社1987 年版,第104——105 页。

第二,当一切确定的需要都暂时获得满足之后,个人尚未经过渗漏而重新变得匮乏与濒死,以再次重复欲求相同之物时,会“无事可做”。在“对欲求之欲求”的驱使下,此时人又没有发现新的事情可做,于是人便处于一种“空洞的渴望”之中,它反对地产生出无聊的情感。无聊的情感提示了对已有的、不完满的、不断重复的所需之物的厌烦,且永福是永远没有希望与前景的,但此时个体又“无事可做”,这抑制着“空洞的渴望”。因此,无聊的情感,意味着作为痛苦减轻的愉快之停止,满足的愉快不能持久。在无聊中,人时常会回忆痛苦,哀叹生活困苦。而且,因匮乏、不满足而来的痛苦,在无聊的情感中,伴随着被压抑的空洞渴望,也悄悄潜入、弥散开来。当个体的“消化、排泄”完成后,痛苦会吞噬掉无聊的情感,以彰显自己才是生命的永恒主旋律。⑲同注⑰,第351——352 页。

第三,由于人生下来就是一个“匮乏-渗漏者”,而匮乏是一种欲求得不到满足时的痛苦、濒死状态,所以痛苦总是直接与肯定的;相反,满足之愉快的情感,是间接与否定的,仅存在于痛苦的减轻与暂缺形态中。在痛苦暂时缺席的前提下,理智便不再被“我欲”操控以服务于意欲活动,这为人暂时成为一个非功利的审美感悟主体创造了条件。心灵为摆脱无聊的情感、空洞的渴望,反对即将到来的痛苦的情感,可经由发自“内心-心灵”,而非“头脑-理智”的审美直观,“看或听”表象世界的理念,感悟其“意力”本质,以获得审美愉快。但此种审美愉快,也是消极的,仅让个体短暂自由地脱离他的具体欲望,免于焦虑不安与折磨。而且,人因又生成了一种追求心灵审美愉快之欲望,再次落入意欲运动的生存圈套、红尘苦海中。⑳同注⑰,第353——355 页。

根据康德,自由理念界定了人的本质,自由是人的形式构建能力,是人的“本性-超验本体”,它在表象世界显现为:(1)自由是使得自身无条件地开始一个状态的能力;(2)自由是不受束缚,免于某个事情的能力(否定的自由);(3)自由是自行选择,系缚于、趋向于某个东西的能力(肯定的自由),第二、三条是康德之有欲求的、追求幸福层面的自由;(4)自由是对感性的统治能力(理性与感性、德行与幸福二分的非本真自由);(5)自由是从本己的本质法则出发进行的自身规定(本真的自由),即立法、构建形式之自律能力。㉑㉑ 〔德〕海德格尔著,王丁、李阳译《谢林:论人类自由的本质》,商务印书馆2018 年版,第171——172 页。㉒ 〔德〕康德著,邓晓芒译《实践理性批判》,人民出版社2003 年版,第36——37 页。㉓ 同注⑱,第58——73 页。第五条包含了上述四条中对自由的规定,而且指向伦理秩序的构建:人处在一切自然因果关联之外,从他自己出发建立本己的伦理道德法则,并根据法则行动。“唯有准则的单纯立法形式才能充当其法则的意志,就是自由意志。”㉒㉑ 〔德〕海德格尔著,王丁、李阳译《谢林:论人类自由的本质》,商务印书馆2018 年版,第171——172 页。㉒ 〔德〕康德著,邓晓芒译《实践理性批判》,人民出版社2003 年版,第36——37 页。㉓ 同注⑱,第58——73 页。

康德的自由意志作为本体,导致心灵表达出主观的永福与至高的善理念,只有二者综合为至善理念,才符合康德用自由理念把感性与理性在人的本性内统一起来的目标。而且,康德的自然目的论许诺:虽然自然的本质不可知,但人在审美判断与艺术活动之范导下,通过理性地、有规律与法则地构建形式,有德行地追求幸福,可让人类的历史发展,虽然不能达于至善,但将不断朝向至善进步。艺术与科学的启蒙,让人类的伦理生活越来越完善。

相反,叔本华根据上述对个人生存方式的感悟,首先认为表象世界的自然规律,对人而言是铁律与囚笼,被肉欲控制的个人,生存于红尘苦海、人间炼狱之中。其次,叔本华不认为人可以理性地构建出人人认同、彼此和谐的伦理道德法则。因为,根据概念活动构建的法律及其社会秩序,总是有限与充满矛盾,无法让人彼此承认、互相帮助,且被异化为囚禁个人自主行动、让人与人相互反对伤害的东西。最后,叔本华把人的自由本性定义为永恒地反约束、反铁律之解放(liberum)的感性(sensitivum)“我欲”之任意(arbitrium)。㉓㉑ 〔德〕海德格尔著,王丁、李阳译《谢林:论人类自由的本质》,商务印书馆2018 年版,第171——172 页。㉒ 〔德〕康德著,邓晓芒译《实践理性批判》,人民出版社2003 年版,第36——37 页。㉓ 同注⑱,第58——73 页。康德的至善理念表达出的人与人在有机和谐关系中的永福诉求,是假象。而真相是,表象世界的规律与法律,总是反对任意的自由。人类的理念,作为人类持存与有秩序的根据,实则是作为世界与人的本质之意志派生的,仅为了保持意志之永恒的盲动与任意性而存在。运动的个人生存与持留的世界秩序,或说生存圈套、铁箍、大筛,只有处于永恒的矛盾对抗中,“意力”方能保持其盲动。

总之,叔本华经由审美地感悟个人的意欲运动,见出康德的人类理念终究无法统一个人“我欲”之任意行动,这让他由人及物地认为,生命意志力客观化为规定万物种类、世界秩序的理念与作为个体的万物,万物作为个体,任意运动地与秩序对抗,最终在现象界全部灭亡,但万物作为类别、理念持存。理念肇始的表象世界之秩序与物种持存,矛盾反对地、相反相成地促成了“意力”促逼个体盲动与死亡。如此一来,生命意志力在持存的表象世界中,经由个体永恒地,“无中生有、有归于无”地任意涌动。

四、音乐的审美价值是否最低?

康德根据语言表达之“词语——观念”“图像——直观”“声音(吐词、姿态和音调)——感觉”三个层面,把美的艺术分类为“语言的艺术、造型的艺术和感觉游戏的艺术”,㉔㉔ 同注①,第166 页。㉕ 同注①,第174 页。㉖ 同注①,第176 页。㉗ 同注①,第156——157 页。㉘ 同注①,第159——161 页。且音乐作为感觉的艺术,“凭理性来判断”,“比美的艺术中任何别的一种更少价值”。㉕㉔ 同注①,第166 页。㉕ 同注①,第174 页。㉖ 同注①,第176 页。㉗ 同注①,第156——157 页。㉘ 同注①,第159——161 页。

第一,从感觉的被动接受与理性主动地构建形式之张力来看,听觉的主动性低于视觉。由于耳朵与眼睛不同,无法自动关闭,导致希望安静的康德,不得不忍受邻居的音乐声。㉖㉔ 同注①,第166 页。㉕ 同注①,第174 页。㉖ 同注①,第176 页。㉗ 同注①,第156——157 页。㉘ 同注①,第159——161 页。听觉接受的感觉印象,是瞬间的东西,短暂升起与逃离,快速浮出与消逝,但理性只能认识持存、共相、重复循环的东西,或者说理性不得不在形式结构中、持存的规律里,认识事物的运动与变化,而那些瞬间消逝的东西,被理性看作无、不存在与假象。音乐必须以持存的数学结构为条件,方能把听觉印象的杂乱运动转化为有结构的、相对持存的运动。因此,对于理性而言,音乐仅表达出了空洞与不确定的感觉运动,缺失了在持存的直观图像上观察出的具象内容。而空间图型,是先验概念活动的重要基础之一。相反,雕塑与绘画,以自然与生活的静态与持存为基础,不仅可以再现持存的自然美与人体美,而且还有限地摆脱了实存事物的束缚,“通过某种看起来令人喜欢的隐喻或象征”,来表现死亡与战争,“复仇女神,疾病,兵燹等作为祸害都能够描述得很美”。㉗㉔ 同注①,第166 页。㉕ 同注①,第174 页。㉖ 同注①,第176 页。㉗ 同注①,第156——157 页。㉘ 同注①,第159——161 页。这些内容,对于追求无限完满与永恒的理性而言,可以给出理解与解释:死亡、杀戮与苦难,因其虚无本性,是非本质、可以克服的东西,永恒的美与善是世界与人类的本质。因此,在理性看来,时间性、非空间性的音乐,不利于感悟永恒完美的东西,而永恒完美者,被理性悬设为万物运动的根据、开端与终点。

第二,从听觉印象、视觉直观与观念幻想激发理性概念活动的强度来看,作为语言艺术的诗艺价值最高。理性的逻辑概念活动,分析与综合一切,试图把万物及其运动都统合进作为大全的超验理念中,用持存的规律与法律界定、确定万物,并把理念看作万物的根据、本质。由于理念超出了感性直观,这为想象力的自由游戏创造了条件,审美理念意指用有限的、想象力自由创制的观念幻想,隐喻与象征出世界与人的起源、终点与发展过程等形而上主题,把无限丰富的现象经由幻想积聚起来,范导逻辑概念规定现象。诗艺可以把理念感性化,超出经验限制地表达上帝、天国等彼岸性内容,用地狱之国隐喻此岸中的非本质的死亡与罪恶,还可以通过自然美,象征美德,而且在诗艺的戏剧中,人与自然、人与人的互动现象最是复杂,可有效引发理性的概念思考。㉘㉔ 同注①,第166 页。㉕ 同注①,第174 页。㉖ 同注①,第176 页。㉗ 同注①,第156——157 页。㉘ 同注①,第159——161 页。相反,音乐虽然也能激发审美理念,显露生命运动,但是缺乏对万物的具象表达,意象性观念模糊,不利于理性的理解与解释。

第三,音乐因表达激情的运动,缺少教养。激情多与感性欲望有关,欲望的激起,源自人的肉身、自然属性,它有不服从道德理性的一面,所以,很多情绪、情感与激情是反道德的。例如,在暴怒的情绪之中,人无法理性思考,易导致悲剧的发生;在极度恐惧的情感中,人明知有危险,但会丧失行动能力;在仇恨的激情中,人可以罔顾法律与道德,精心谋划复仇。所以,人从音乐中,不容易获得道德理性所提示的内容,靡靡之音会激发人的兽性与淫欲,遮蔽人性中善良的一面。而那些被道德理性驯化、教化了的崇高、勇敢、坦诚、友爱、谦逊、坚强与温柔等趋于持存的内心情调,因音调的运动特征,无法如美术与诗艺那样,找到合适的表征方式,会因为激情的运动而被扰乱,无法获得明确的识别。康德还举例说:夜莺的鸣啭令人着迷,而人用哨管模仿鸟鸣,就让人觉得虚假,提不起兴趣。㉙㉙ 同注①,第145 页。㉚ 同注①,第139 页。㉛ 同注⑰,第362——363 页。㉜ 刘金泉《叔本华学说及其生平简述————代译序》,载注⑱,第1——28 页。而且,社交中的艺术鉴赏活动,作为魅力展示,总是表现出爱慕虚荣、矫揉造作与自以为是。㉚㉙ 同注①,第145 页。㉚ 同注①,第139 页。㉛ 同注⑰,第362——363 页。㉜ 刘金泉《叔本华学说及其生平简述————代译序》,载注⑱,第1——28 页。这些观点似乎是在补充说明,音乐作为表演艺术,总是与假装、卖弄与伪善相伴。音乐的本性似乎是希望脱掉衣服、撕开遮羞布,反伦常,赤裸展示“肉身-肉欲”。

康德是启蒙运动的代表人物,他把人规定为有理性的有限存在者,认为有限的人类在理性范围内自由的知与做,可经由艺术与科学的复兴,让人类朝向至善无限进步。相反,叔本华被看作非理性主义的代表,认为至善是假象,无目的、非理性、盲动的意志是世界的本质,它在没有运动以前,是饱满充盈的,而一旦涌动起来,就再也回不到此种状态了。不完满的四类永恒理念,是确保“意力”永恒盲动,把现象界规定为循环往复与永久的铁箍、圈套的东西,于生命个体、个人而言,现象界是永远不进步的红尘苦海、人间炼狱。“意力”是虚无,虚无即是一切,一切皆为虚幻,要回归虚无之极动的寂静、寂灭中。㉛㉙ 同注①,第145 页。㉚ 同注①,第139 页。㉛ 同注⑰,第362——363 页。㉜ 刘金泉《叔本华学说及其生平简述————代译序》,载注⑱,第1——28 页。

叔本华对人与自然的本质之解释,不是借助理性的逻辑概念活动而推演出的,而是通过审美直观获得的,其出发点在于感悟有死的个人之意欲运动,最终把个人自由的任意、盲动与理念给出的规律与法律对峙起来,使得理念的普遍性无法容纳个体的多样性,并最终用盲动的生命意志力规定世界与人,把理念看作二流的成就意志盲动的东西。而且,如果个体的多样性与种类的普遍性总是辩证反对的,那么,叔本华反对康德的道德理性构建和谐秩序,就顺理成章了。

因此,康德用于说明音乐的审美价值最低的理由,反而进一步澄清了音乐的特性,成为叔本华说明音乐最适合于感悟人与世界的本质,因而最切近真理的原因。音乐为何在艺术门类中地位最高?

第一,音乐表达出感觉的运动,对于鉴赏者感悟生命瞬间中的偶然生灭、个体生命的变化与死亡最是有效;相反,空间性持留的具象,适宜表征万物的合法则性,将不能见出个体对理念秩序的反约束之本性。

第二,音乐表现情感,让音乐进行与个人的意欲运动有直接的符合关系。音乐中激情的涌动,最不理性,远离概念推导,从对意欲运动的审美聆听中可见,个人如同受难的魔鬼,有关性欲、名利、财产、爱情等千姿百态的痛苦永远伴随他们。人间是红尘苦海,要是有人敲坟墓的门,问死者愿不愿意再生,他们一定都会摇头谢绝。经由音乐感悟个人的一切情欲的普遍形式及其携带着的感性任意,可上升到对“意力”任意涌动的虚无本性之领悟:在理念等级秩序中的表象世界,只有类别持存,一切个体都要死掉,为后来的个体腾出地方,继续显露生命意志力之任意涌现。因此,个体只有死亡,才能与“意力”的无约束本性达到最终的契合;相反,只要个体求生存地活着,就无法摆脱人间铁律、枷锁与圈套的束缚与逼迫,无法纯粹地任性、任意。㉜㉙ 同注①,第145 页。㉚ 同注①,第139 页。㉛ 同注⑰,第362——363 页。㉜ 刘金泉《叔本华学说及其生平简述————代译序》,载注⑱,第1——28 页。

第三,音乐在显露生命运动时,缺乏对万物的空间具象表达,导致意象性观念模糊,这最有效地促成了审美鉴赏摆脱意欲运动之干扰,忘我感悟“意力”极动中的寂静、寂灭之虚无。悲剧“演出邪恶的胜利,嘲笑着人的偶然性的统治,演出正直、无辜的人们不可挽救的失陷”。㉝㉝ 同注⑪,第202 页。㉞ Alex Neill, “Schopenhauer on Tragedy and the Sublime.” Schopenhauer. pp.206-218.㉟ 同注⑪,第160 页。㊱ Ernst Cassirer. “Language and Myth: A Contribution to the Problem of the Names of the Gods.” The Warburg Years (1919-1933): Essays on Language, Art, Myth, and Technology. S. G. Lofts trans., New Haven and London: Yale University Press, p.179.但是,悲剧的特点是,先要激起人对红尘苦海、人间炼狱的恐惧,而后又提示人,剧中可能发生的可怕与痛苦的事情,因远离观众、读者,是无害的、不致命的。只有认识到危险是可能的,但观众此时是安全的,与令人恐惧的东西有距离,人才能克服恐惧中的躁动,并从具体的欲望行动中超升出来,进入审美直观,经由令人恐惧与痛苦的生存圈套、理念秩序,感悟自然与人的“意力”本性。㉞㉝ 同注⑪,第202 页。㉞ Alex Neill, “Schopenhauer on Tragedy and the Sublime.” Schopenhauer. pp.206-218.㉟ 同注⑪,第160 页。㊱ Ernst Cassirer. “Language and Myth: A Contribution to the Problem of the Names of the Gods.” The Warburg Years (1919-1933): Essays on Language, Art, Myth, and Technology. S. G. Lofts trans., New Haven and London: Yale University Press, p.179.相反,由于音乐表达意象的模糊与多意性,使鉴赏者不会像观赏悲剧那样,总是离不开概念活动,并被恐惧情感时刻扰乱,因剧情对情欲与人间苦难的显露,常常从审美直观的忘我状态中跌落出来。因为,理想的审美状态是指,鉴赏者从意志的奴役下解脱出来,忘却个人的特殊意欲,成为纯粹的位于一切具体、相对关系之外的感悟主体,沉浸于艺术作品中,把握着艺术作品的形而上意蕴,感悟“意力”“它给出与灭亡”之极动的寂静、寂灭。㉟㉝ 同注⑪,第202 页。㉞ Alex Neill, “Schopenhauer on Tragedy and the Sublime.” Schopenhauer. pp.206-218.㉟ 同注⑪,第160 页。㊱ Ernst Cassirer. “Language and Myth: A Contribution to the Problem of the Names of the Gods.” The Warburg Years (1919-1933): Essays on Language, Art, Myth, and Technology. S. G. Lofts trans., New Haven and London: Yale University Press, p.179.

结 语

综上所述,康德与叔本华使用形式、数学结构、隐喻与表现情感等概念界定音乐,均认为音乐是不同于概念活动的感悟世界与人的方式。音乐是什么,音乐创作与鉴赏的关系为何,音乐与人、与世界的关系如何,音乐与真理的关系是什么,音乐与其他门类艺术的区别与联系是什么?这些音乐哲学美学的基本问题,被设置起来,为音乐哲学美学学科的建立铺平了道路。所不同的是,康德是在理性范围内思考音乐,而叔本华要超出理性思考音乐。

康德单维度地强调世界与人类整体秩序的和谐有序,于是对音乐表现情感这一评价不高,甚至反对音乐表现情感。相反,叔本华单维度地强调自然的混沌涌现,个体反约束之任意自由,最是看重音乐表现情感的独有方式。二者针对音乐在艺术门类中等级地位的反对说明,能否给出决断,用一方否定另一方?不能。

新康德主义者卡西尔发现了神话符号中的孤立原则,“直觉被集中近单一的点中”㊱㉝ 同注⑪,第202 页。㉞ Alex Neill, “Schopenhauer on Tragedy and the Sublime.” Schopenhauer. pp.206-218.㉟ 同注⑪,第160 页。㊱ Ernst Cassirer. “Language and Myth: A Contribution to the Problem of the Names of the Gods.” The Warburg Years (1919-1933): Essays on Language, Art, Myth, and Technology. S. G. Lofts trans., New Haven and London: Yale University Press, p.179.。根据该原则,理性主义用善理念————“有”统合无序与死亡,叔本华用极动的寂灭————“无”统合理念秩序,都是神话思维的体现。这种思维错认了赫拉克利特“弓与弦相反相成”的本意,有与无、有序与混沌、普遍与个体,作为两个极点,谁也无法取消或统治另一方。理性主义与非理性主义作为两股相反相成的力,共同决定着人类与个人的生存方式,要求人在其间寻求动态平衡。这让艺术种类无高低之分,是平等的,都能有效追问真知与真意。