“4B”小提琴协奏曲中的声音动能与音响力场

2022-11-15孙懿凡

文◎孙懿凡

1983 年,钱仁康先生发表《音乐的内容和形式》①钱仁康《音乐的内容和形式》,《音乐研究》1983年第1 期。一文,其第三部分“形式的源和流”中提到了五种不同的旋律形态:歌唱性旋律、宣叙性旋律、模拟性旋律、器乐性旋律与和声化旋律。其中,他对第四种器乐性旋律的叙述尤其值得关注。钱先生认为,这种旋律来源于器乐的音调,并以里姆斯基-科萨科夫的《野蜂飞舞》为例,说明这种旋律写作既模拟了野蜂的飞鸣,又与小提琴的演奏技巧相适应。有一关键点值得注意,即旋律写作符合乐器本身的特性及特质。这便意味着,该类旋律走势的婉转起伏,其本意并非如歌化、人声化的追求,而是完全基于乐器表现性能的或功能性、或抒情性的表达。显然,与器乐性旋律两相对立的便是歌唱性旋律。先生指出,歌唱性旋律来源于诗歌的音调,相较于语言的平实,更具韵律,但它始终不会脱离人声歌唱的局限;器乐性旋律却恰恰颠覆了这一点,它通常不利于歌唱,抒情性不强,依托乐器自身的演奏特性书写独属于乐器本身的线条。

本文遵循钱先生的思路,选定巴赫《a小调小提琴协奏曲》(No.1,BWV1041)、贝多芬《D 大调小提琴协奏曲》(Op.61)、勃拉姆斯《D 大调小提琴协奏曲》(Op.77)、贝尔格《小提琴协奏曲》四首作品,就作品中的器乐性旋律进行研究,摸清线条脉络,厘清发展逻辑,描画出作品特有的线条感。之所以选择这四位作曲家的作品,有两个主要原因:一是四位作曲家的小提琴协奏曲具备公认的经典品格;二是四部作品分属四个时期,故而能够作从巴洛克时期至20 世纪音乐作品的纵向比较,从而进一步显现不同时期历史语境下作曲家在面对该类旋律写作时的个性化风格。极为巧合的是,四位作曲家的名字恰好都以字母B 开头,相较于往常我们所熟知的“3B”(巴赫、贝多芬、勃拉姆斯),此次特意将贝尔格纳入其中,以“4B”进行统称,以期成就特定的作曲家群像化叙事。

本研究面临的首要问题是,如何识别并选择作品中的器乐性旋律。笔者的方法是,出于篇幅和统一性的考虑,将关注点聚焦于四部作品的首乐章;再考虑到作品规模因受多方面作曲规则(结构、配器等)的制约而呈现出迥异的形态,因此集中关注首乐章的小提琴独奏声部,尤其重视除主题呈示外的连接部分。之所以选取作品的“非典型”②“典型”,是指那些往往最受关注、能够很快抓住作曲家写作特点的、具概括性和代表性段落,如主题呈示、华彩等;“非典型”,则是指除具前述特性以外的段落,如连接段、主题前的预示或主题后的收束等。局部进行观察,一方面是基于经验,往往作品的主题写作会更倾向于歌唱性旋律;另一方面则是肯定作品中以往不太受人重视甚至忽视的连接部分的纯粹陈述功能,针对其随自身书写所释放的声音动能,并就此聚合音响力场。

本文通过感性直觉声音进入局部工艺结构分析,其间涉及不同时期音乐风格与作曲家个性的比照,以行象为骨,以声音为动能,积聚音响力场。进一步,或许还有内涵的摄入乃至腔调的滋生。

一、漫步————巴赫《a 小调小提琴协奏曲》第一乐章

巴洛克时期盛期的乐队风格和室内乐风格,往往并不泾渭分明,这也是巴赫《a小调小提琴协奏曲》尽管体裁界定为协奏曲,但是通篇充满重奏氛围的原因。然而,这并不妨碍巴赫将意大利风格的利都奈罗创作原则与德国风格的复调音乐传统相结合,确立了协奏曲写作中所谓的“巴赫风格”③参见刘小龙《利都奈罗在〈勃兰登堡协奏曲〉中的运用(上)》,《中央音乐学院学报》2002 年第2 期,第39 页。。这部《a 小调小提琴协奏曲》写于1730 年,早在9 年前《勃兰登堡协奏曲》第四首第一乐章的创作中,巴赫便着重突出小提琴声部的活跃性,两个独奏段俨然是小提琴协奏曲局部的缩影,尤其是第二独奏段的连续三十二分音符,毫无缝隙感地向前涌动时,大量模进的积聚成为其线条走势的压倒性规训方式。而这种率先抓住听众注意力的方式,被巴赫极为偏好地继续使用于《a 小调小提琴协奏曲》当中。

鉴于这部小提琴协奏曲的第一乐章以利都奈罗原则建构,段落感来自全奏段与独奏段的交替而非主题呈示,故在此以具有代表性的第一独奏段(第25——56 小节)为对象,并根据其运动形态的改变,将其划分成a 段(第25——44 小节)和b 段(第45——56 小节)。事实上,该独奏段几乎通篇被模进填满:a 段是三组模进的集合;b 段规模较小,包含一组模进和进入全奏段的连接部分。现将四组模进分列如下。

模进一:第25——29 小节,以e——d——e为拱底,a——♯g——a 和b——a——b 为拱顶,c——b、d——c 为句逗标识,呈现出一个整体向上的“小”④典型拱型结构,需包括拱底、拱肩、拱顶三部分,此处缺少拱肩,故命名为“小”拱型。拱型结构(见谱例1)。

模进二:第30——32 小节,分别以c、b、a为开始音的下行五音列分别接续d、c、b 的辅助音,整体趋势向下(见谱例2)。

模进三:第34——41 小节,仍以c、b、a为开始音构成辅助音与上行“八度+三度”以及下行四音列的组合,尽管有上行跳进,但总体走势向下(见谱例3)。

模进四(b 段):第45——50 小节,以f、e、d为始音的切分后接分解和弦,中间镶嵌一个经过音,继续下行(见谱例4)。

谱例1 巴赫《a 小调小提琴协奏曲》第一乐章第25——29 小节

谱例2 巴赫《a 小调小提琴协奏曲》第一乐章第30——32 小节

谱例3 巴赫《a 小调小提琴协奏曲》第一乐章第34——41 小节

谱例4 巴赫《a 小调小提琴协奏曲》第一乐章第45——50 小节

在以上谱例中,每一组模进均完整呈示三次,换句话说,上述每组模进最多重复三次,就一定进行到下一组模进。“逢三必转”的现象,是小提琴声部走向的鲜明规律。显然,听觉疲劳这一生理因素占据首要位置,长时间的无变化运动并非巴洛克时期的审美追求,因此短小精悍的“原型”需要某种动力拉长,以保证气息的绵长,旋律的延续。可是需要注意的是,这种动力性往往伴随上、下行。从感性体验角度来说,上行似乎动力性更强(但事实上,在第二独奏段,巴赫尝试写作超过三次重复的上行模进),更何况上述模进大部分呈下行趋势,依靠模进所形成的拉力并不能够达到力量的积蓄;相反,动能在一次次重复中逐渐丧失,究其本质,调性路径或许是那只看不见的手。虽然针对巴洛克时期的作品谈论调性布局的问题显得有些“不合时宜”,以古典时期的创作标准来进行比照也有些“生硬”;但是跨越时期的反推审视,或许能避免某些遮蔽,解答感性体验方面的困惑。

第一独奏段的调性变化主要体现在b 段,在模进的推动下,音乐的调性沿着a →e →G →C 的路径进行,似乎主调朝向属调再经由属关系大调走至主关系大调这一布局,非常完整且具鲜明导向性。但与谱面进行分析比照便可发现,这一运动太快了,快到几乎每一个模进单位都完成了通过变音转调并出现调性主和弦的任务。没有准备过程的调性运动,好似身处有明显出口标识的迷宫,其探索性、戏剧性全被泯灭后,出口也就没有那么重要了。

巴赫的这部《a 小调小提琴协奏曲》中的小提琴声部,一方面借模进之力,凸显器乐特性,音乐绵延不绝;另一方面,当音乐向前进行却不需要“出口”时,一切声音线条的进行仿佛语调的自如延展,有重复变化,有语言指向,婉转通畅且清新自然。

二、砥砺前行————贝多芬《D 大调小提琴协奏曲》第一乐章

相较于巴赫小提琴协奏曲显示出的室内乐氛围,贝多芬的《D 大调小提琴协奏曲》,是在古典协奏曲体裁形式完全确立以后进一步创新的作品:一方面将小提琴独奏声部的地位大幅度提高,赋予该作品不同于以往的听觉体验;另一方面又大大加强独奏与全奏的紧密结合,强调整一性,尽管利都奈罗原则也注重合奏组与独奏组的关联,但是独奏声部自身的建构与发展常常处于被忽视的情况,更不必深谈其表情意义乃至戏剧内涵。贝多芬在中期创作中偏好使用的核心动机贯穿发展手法,在这部小提琴协奏曲中同样得到娴熟的运用。第一乐章开头定音鼓的四声击奏,成为穿行全曲的动机,默默控制全曲的发展与统一。主题呈示自不必多说,核心动机的显现必属意料之中,而是否渗透进连接部分,抑或其自身有独立建构的逻辑,是下文重点关注的对象。

贝多芬写作小提琴声部的连接部分,俨然是一个个华彩片段,装饰性极强。分解八度、三度或四度,音阶式或回音性质的经过音群,持续音与旋律的交错,以及分解和弦等手法在乐曲中比比皆是。除炫技性的手法加成外,线条本身的运动走势所积蓄的动能主要来自以下几个方面(以第89——101 小节为例)。

(一)“类菱形”链式展开

当旋律经过分解和弦式大幅度直线上行攀升至G 音后,开始颇有意味地来回折返式下行(见谱例5),第一次折返从第93小节的第三拍开始。三连音的第一个音来自第二拍的音头,前一个音头的三音列是大二度上行接大三度下行;而当第二次被启用时,则变成先大三度下行接大二度上行,二者形成倒影关系,构成类菱形形状,并由此规律向前重复推动六次,最后停在具有调性标识的♯G 上,顺便完成调性转移的准备工作。这一类似菱形的线条型态的特殊内涵在于,它既符合追求中心对称均衡的古典审美形式,又比单调、温顺的圆润性线条多了两个棱角,其稍显曲折回环但仍能机械式运转的自发动能展现得一览无遗。

谱例5 贝多芬《D 大调小提琴协奏曲》第一乐章第89——96 小节

(二)数字“三”的秩序

上文提到巴赫在运用模进时,极为谨慎地计算模进的使用次数,而有关三的秩序,在贝多芬这段写作中也有所体现。与巴赫的模进次数主要用于推动展开有所不同,贝多芬的重复主要目的是强调用于转调的预示。在这一片段中,重复三次的分别是第91——93 小节和第96 小节的两组音型(见谱例5),再将视野缩小,实际上强调的是G 音和♯G 音,分别指向D 大调和A 大调。可见,副部主题的属调性,早在第二呈示部的华彩式引入中便已埋藏,给予的三次强调又恰好是6 小节里的最高音和最低音,一高一低,一停住一流动,仅仅通过六次重音便给出调性的边界。

(三)纤细的力量

这一连接段落同时也是这一乐章小提琴独奏声部的常见音区段落,以g3为支点的两次盘旋和即将进入主部主题前的音阶大胆上行,直到攀升至高音d4,包括随后第二呈示部主部主题与乐队的支声复调,依然保持着较高音区。贝多芬在这部作品的绝大部分独奏旋律,均使用小提琴的较高音域,这一使用习惯借鉴自法国小提琴学派。但大面积、长时段对这一单一音色使用,显然绝不仅仅只是贝多芬的创意借用,而是带有极强目的性的声音修辞。高音区音色必然是纤细的声音,是一种相对“弱势”的声线,发不了多大声音,引起不了多大关注,但贝多芬偏偏反其道而行之,大段使用,连连接部分也不放过,小提琴用以柔克刚的形式,与乐队抗衡进行,凸显了音乐的戏剧性。

贝多芬的《D 大调小提琴协奏曲》,通过华丽的装饰技巧、朴实的动力性推动凝练声音线条,再以紧凑的笔触给出线条的导向,最后经由音色的雕琢给予小提琴协奏曲独奏声部一条重构之路。

三、一往无前————勃拉姆斯《D 大调小提琴协奏曲》第一乐章

在西方音乐史上,勃拉姆斯的作品总是会被冠以“继承”“保守”这类稍显褒义的词,更有甚者会直接以“影子”“模仿”等对作曲家进行评价。尽管其创新与成就早已不可比拟,但从其作品中寻找其他作曲家创作手法的蛛丝马迹,似乎早已成为研究其作品约定俗成的视角,如此抬高其历史节点地位的做法让人哭笑不得。接下来即将探讨的勃拉姆斯《D 大调小提琴协奏曲》,学界也几乎不可避免地提及贝多芬和意大利作曲家维奥蒂对其产生的影响。当然,两位作曲家对其创作之影响无可厚非,但约阿希姆对勃拉姆斯这部作品创作的影响,则不得不提。在小提琴协奏曲的创作历史上,作曲家与演奏家共同商榷、修改作品的例子如凤毛麟角,而能堪称杰作的绝对仅此一部。在二人的创作轶事中,勃拉姆斯的一句抱怨格外引人深思:“至今,我仍不习惯于听从小提琴家的摆布。”⑤参见勃力斯·思瓦尔兹著,苏立华译《约塞夫·约阿希姆与勃拉姆斯小提琴协奏曲的诞生》,《音乐探索》1988 年第4 期,第92 页。可见,当小提琴家在考虑可奏性等具体实操问题时,作曲家更多追求的是声音本身。所以即使保罗·亨利·朗评价这部作品时说“贝多芬作为教父站在旁边,高贵的模式很好地反映到这位年轻大师的作品里”⑥参见〔美〕保罗·亨利·兰著,戴明瑜译《十九世纪的协奏曲(下)》,《交响》1987 年第2 期,第69 页。,也只是证明模式和框架。作曲家对声音本身的追求,以及本文重点关注的小提琴声部个人化笔触所塑造的线条感,才是区别于其他同体裁作品乃至其他大师的核心所在。在此,选择第一乐章第二呈示部的引子部分(第90——135 小节),以及进入副部前的连接部分(第152——197 小节)为分析对象。

之所以选择这两个部分进行研究,在于其最能体现出小提琴声部的线条感写作,尤其是当顿挫感极强的一些语汇连缀在一起时依然能够保持流畅性,实属难得。这些语汇中最令人“匪夷所思”的,是勃拉姆斯运用了一段长达6 小节(见谱例6)的密集排列柱式和弦连接。这种几乎无法与流畅性相关联的声音曲线,尤其是在最后两小节还涉及开放排列的柱式和弦连接,作曲家却巧妙地利用了预示副部主题A 大调的属音E 音作为高音点,无论三和弦如何激烈始终被高音E 钳制,从听觉上自然而然地将其串联成一组线条,虽然棱角分明,但是也坎坷地前进。

与之类似的是另一组似乎悖论的写作,大量复音程的大跨度六连音进行(见谱例7),仿佛刻意将圆滑的曲线肆意拉宽,乐曲其他部分都用三连音、五连音来营造流畅的氛围,唯独这三小节,勃拉姆斯选择用最具动力性的六连音(具有三连音的两倍动力)演奏极难粘合的音程关系。同样,尽管从聆听事实而言,显得有些吃力,但是依然存在线条感,而其关键是该段调性的主音D 作为起落点,屡次放开又收回,逃不出D 音的控制。

谱例6 勃拉姆斯《D 大调小提琴协奏曲》第一乐章第164——169 小节

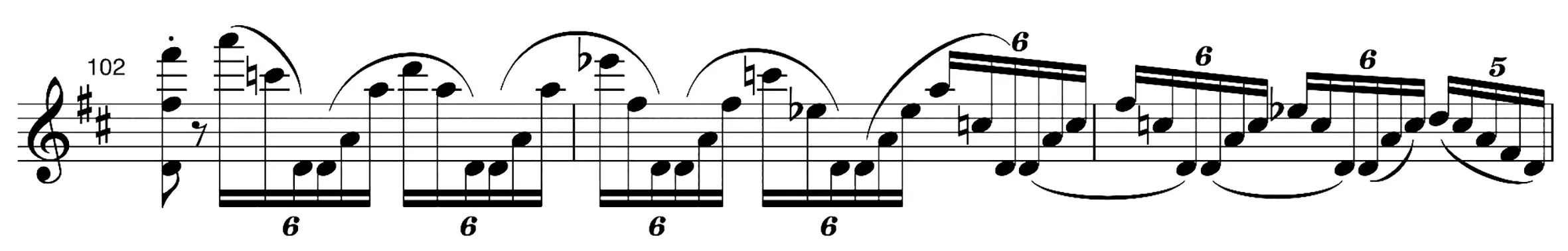

谱例7 勃拉姆斯《D 大调小提琴协奏曲》第一乐章第102——104 小节

两组自相矛盾的声音关系组合,都显现出勃拉姆斯对于离心式线条的偏好,围绕调性主音或属音的大幅度旋转和横向滚动,形成了一种外拓飞扬、离合起伏的声音线条。听似落笔不改、一气呵成,细品觉出沟壑万千。

四、顺势人为————贝尔格《小提琴协奏曲》第一乐章

“暧昧性”⑦张漪《阿尔班·贝尔格〈小提琴协奏曲〉研究:语境、分析、诠释》,上海音乐学院2005 年硕士学位论文,第3 页。是布列兹更加客观看待贝尔格的创作后给出的二次评价,好像有些态度不鲜明,但或许也是最为妥帖的说法。显然,十二音现代创作技法与浪漫主义主调音乐写作,看似对立的一组关系在贝尔格作品中共存是得出这类评价的关键原因。在面对贝尔格《小提琴协奏曲》时,关于协奏曲形式在20 世纪作曲家手中的运用或重新界定,可能是相较于前文所述“核心矛盾”,换句话说,更能代表贝尔格写作风格偏好的切入研究。20 世纪协奏曲的总体趋势是“回归”,所谓“回到巴赫”运动,也是力图将协奏曲形式恢复到巴洛克样式,其做法是将“竞奏”的含义弱化,尤其是在19 世纪炫技性小提琴家风光无限之后,更多突出“融合”的特性,重新将独奏乐器与乐队的地位拉至平等,着重通过音色的对比实现协奏。贝尔格在处理独奏小提琴与乐队的关系上,仍旧“暧昧”:一方面保持了竞奏的传统特性;另一方面又以交响化的手法进行融合,成就个人化的协奏曲经典作品。

本文重点关注的是,在调和小提琴和乐队的竞奏融合基础之上,其独奏声部的写作问题。撇开因十二音写作规则而形成的音轨迹,以及为迎合美国听众喜好而刻意加入的炫技线条,是否还有独属于贝尔格的线条感写作?需要说明的是,演奏时整部作品被分为两个部分,这在学界已形成共识:全曲由四个乐章组成,第一、二乐章为一组,第三、四乐章为一组,乐章之间不停顿,每组之间停顿。因此,依照乐章进行小节划分,第一乐章应为第1——103 小节。

能够满足上述条件的独奏连接部分很少(不在序列走势范围内,并且不刻意炫技),几乎是以音型化方式出现:(1)连接a 音贴音的迂回曲折大跳,以大七度跳进为核心,突然向上翻转减八度,表现出毫无预兆的走势(见谱例8);(2)连接b 为断奏三连音接一长音,长音往往与前一个音形成向上的跳进,称“三短一长”,略有戏剧性表情,带语气的线条(见谱例9);(3)连接c 为十六分音符的三度、六度的曲折屈张,节奏总是控制在快——慢——快中,仿若肌肉记忆般的声音动作是绝对摈弃在外的(见谱例10);(4)连接d(第54——80 小节,谱例略)是第一乐章中独奏线条最完整的局部,再次出现“三短一长”的音型化织体和极高音区的级进上行接跳进下行,而后出现连续六连音,中间穿插第一音休止或切分节奏以打乱听似神经质的线条,从最初的级进盘旋,随着六连音的不断累积,音与音之间的距离不断增加,近似和弦分解,最后再逐渐收缩至小范围滚动;(5)连接e 的分解和弦从每小节一音逐渐紧缩至每小节四音,以跨小节方式奏出未明确调性的和弦某音,颇有杂乱无章却似乎有所倚靠的迹象(见谱例11)。

谱例8 贝尔格《小提琴协奏曲》第一乐章第30——33 小节(连接a)

谱例9 贝尔格《小提琴协奏曲》第一乐章第38——40 小节(连接b)

谱例10 贝尔格《小提琴协奏曲》第一乐章第47——50 小节(连接c)

谱例11 贝尔格《小提琴协奏曲》第一乐章第84——91 小节(连接e)

贝尔格的声音线条,显然有别于前述三位,处在一个相对自由的节点,书写个人化风格的线条艺术,可以炫技,也可以严谨,无论以何种眼光审视,都能找到凭证。一种音调的逻辑建构,一种牵丝连带的声音,声音一直流淌,但流畅性并不彰显,有大形、细构,成就作曲家顿挫的线条感。

结 语

通过史学见证率先将作品进行类分,就可以明显看到小提琴这一器乐旋律线条由简易、单一、小幅度波动逐渐向复杂、丰富、上下曲折发展,审美追求的不断突破直至20 世纪的消解,仅从独奏器乐线条也能窥探一二。当然,作曲家的个性化风格也不应忽视,这一点往往是通过听感官事实累积的感性经验而得到的。它常打破历史界限,或许反其道而观之,或许以未来审之,才能去除遮蔽,显现真实的声音。例如,在看待巴赫的作品时,由感性聆听而得到的缺乏戏剧性的声音,由古典调性语言观照便能探究其原因;又例如,比较聆听贝多芬和勃拉姆斯的线条声音,听到的是几乎完全相反的音势走向,可见声音的建构和雕琢也迥然不同。

四位作曲家在四部作品中的线条声音,总体而言:巴赫是一种语调音韵的自如延展,绵延不绝且清新自然;贝多芬是一种器乐曲调的渗入曲张,行云流水且华朴共存的声音;勃拉姆斯是一种声调的离合起伏,心中沟壑却落笔不改的声音;贝尔格是一种音调的逻辑建构,大形流淌兼细构顿挫的声音。

而通过深度观照音响材料碎片的聚合手法,即小提琴独奏声部如何成就声音动能这一作业方式后,笔者得出:巴赫的圆转自如是身处迷宫,却不用走向出口的自在;贝多芬的内拓灵动是走出了一条重构之路的自信;勃拉姆斯的外拓飞扬是渴望挣脱但不忘回归的自省;贝尔格的牵丝连带是暧昧矛盾下的自由。之所以有如此“弦外之音”的内涵体会,完全是依照对四部作品的分析,正如巴赫的结构引擎来自模进的拉力,贝多芬来自“类菱形”链式展开的线条走势,勃拉姆斯来自离心式线条的引力,贝尔格来自随心所欲的声音构建。这些声音驱动,影响了整部作品动能积蓄的厚薄,从而构建特定的音响力场,并由此成就声音与体悟的合一。

这里,或许会引起争议的是,音响材料碎片的可靠性问题,即是否可以仅仅通过对局部线条声音的透视而得到对作品整一性的定位,甚至包括对内涵的显现?就此,笔者的看法是,局部声音驱动必然取决于作品核心音响势力是否具备动能,小提琴独奏声部在其自身展开的同时也不断与其他声部进行往来,在与他者声音线条不可分割且无法抽离的交往中,动能的积蓄与转移并行发展,核心音响势力的辐射力不断弥漫,迫使局部声音以统一的方式去驱动,以一种接近于本能的方式承担构建音响力场的使命。每一线条,在时间的流淌里完成对声音忠诚的承诺,并最终实现以听观声,以史为证,以线知人。