改良Blumgart胰肠吻合在胰十二指肠切除术中的应用

2022-11-10冯建涛陈达伟汤晓东陈胜刘双海

冯建涛,陈达伟,汤晓东,陈胜,刘双海

(南通大学附属江阴医院/江苏省江阴市人民医院 肝胆胰外科,江苏 江阴 214422)

胰十二指肠切除术(pancreaticoduodenectomy,PD)是目前胰头癌、壶腹癌、胆管下段癌等肿瘤的主要手术方式[1-5],是公认的腹部外科手术中难度大且步骤复杂的手术[4-6]。尤其是胰肠吻合,是PD 中最重要的一步,且与患者术后并发症密切相关。目前没有任何一种胰肠吻合方式可以完全避免术后胰瘘的发生[7],因此胰腺外科医生一直寻求一种既能缩短手术时间又能减少术后并发症的胰肠吻合方式。目前应用较多的胰肠吻合方式有Blumgart 胰肠吻合和“洪氏一针法”胰肠吻合[8],本文结合这两种胰肠吻合方式在临床探索一种改良Blumgart 胰肠吻合在PD 中的安全性及实用性。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取2017年1月—2022年3月南通大学附属江阴医院肝胆胰外科施行PD 的99 例患者,对患者术前、术中及术后临床资料进行分析,其中男65 例, 女34 例;年龄40~85 岁, 平均年龄(64.07±10.25) 岁。病理类型包括:胰头癌38 例(38.4%),壶腹癌7 例(7.1%),胆管下段癌8 例(8.1%),十二指肠癌32 例(32.3%),胰腺神经内分泌肿瘤1 例(1.0%),胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤6 例(6.1%),胰腺囊腺瘤3 例(3.0%),肿块型胰腺炎3 例(3.0%),胆囊癌1 例(1.0%)。根据胰肠吻合方式将患者分组:改良Blumgart 胰肠吻合组28 例(以下简称为改良组),胰管空肠黏膜吻合组35 例(肠黏组),胰肠端侧全口吻合组36 例(全口组)。

所有患者术前行影像学检查及实验室检查明确临床诊断,并排除远处转移。所有手术均签署知情同意书,相关研究已通过医院伦理委员会审批,伦理审批号:[2020]伦审研第(031)号。

1.2 手术方法

99 例患者由同一主刀在全麻下开行PD 术,均常规施行Whipple 手术,切除胰头部、胆囊、胆总管、十二指肠及远端胃,切除后按照Child 法进行消化道重建,患者均未联合血管切除。其中14 例患者术前肝功能明显受损,总胆红素(total bilirubin,TBIL)≥350 μmol/L,术前行经皮肝穿刺胆道引流 (percutaneous transhepatic cholangial drainage,PTCD),待TBIL 下降至200 μmol/L 以下后行手术治疗。本科室采取的胰肠吻合方式大致分为两个阶段。第一阶段(2017—2019年)为胰管空肠黏膜吻合和胰肠端侧全口吻合,但主刀在实际操作过程中发现胰管黏膜与空肠黏膜的吻合较为繁琐复杂,且吻合时间长,所以对胰肠吻合方式进行了改良,在第二阶段(2020—2022年)均采用此改良Blumgart 胰肠吻合。

改良组:⑴ 将带有侧孔的胰管引流管置入主胰管约4~5 cm,用可吸收线在胰腺断面绕主胰管做荷包缝合固定胰管引流管,用Prolene 线3 针交锁“U”字缝合胰腺全层及空肠浆肌层,将胰腺断端和空肠靠拢,3 针缝线打结完成胰肠后壁缝合(图1A);⑵ 空肠打一小孔,将胰管引流管置入,用可吸收线环形荷包缝合打结(图1B);⑶ 胰管引流管上下各缝1 针将胰腺前端拉向空肠,使两者更加紧贴(图1C);⑷ 用Prolene 线从3 针“U”字缝合结扎线远侧进针连续缝合腹侧胰腺与空肠浆肌层,并与第3 针“U”字缝合尾线打结,完成胰肠吻合(图1D)。

肠黏组:⑴ 间断缝合胰腺断端后缘和空肠对应部位后壁浆肌层;⑵ 在主胰管对应部位空肠肠壁切开一小孔,大小与主胰管直径相当,缝合切开处空肠后壁与胰管后壁,将支撑引流管置入胰管内4~6 cm,将支撑引流管送入空肠腔内,一共8针1 圈缝合切开处空肠和胰管;⑶ 最后缝合空肠前壁浆肌层和胰腺断端前缘,使胰腺断端与空肠浆膜紧密粘连。

全口组:⑴ 空肠侧壁切开,大小与胰腺断端相当,连续缝合胰腺断端后缘和空肠后壁全层;⑵ 将支撑引流管放入胰管内并妥善固定,另一端放入空肠腔内;⑶ 连续缝合胰腺断端前缘与空肠前壁全层。

1.3 观察指标

术前指标:年龄、性别、体质量指数(body mass index,BMI)、血糖、白蛋白、TRIL;术中指标:胰腺质地、胰管直径、手术时间、胰肠吻合时间、胰肠引流方式(按胰管引流管是否引出体外分为内引流、外引流)、术中出血量;术后指标:胰瘘、腹腔感染、胃排空延迟、术后住院时间。

1.4 统计学处理

使用统计学软件SPSS 25.0 进行数据分析。若为正态性分布,计量资料采用均数±标准差(±s)表示,三组比较采用方差检验;若为非正态分布,则用中位数(四分位间距)[M(IQR)]表示,采用Kruskal-Wallis 检验。计数资料用频数(百分比) [n(%)]表示,三组比较采用χ2检验,必要时采用Fisher 确切概率法。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 三组术前临床资料比较

三组患者年龄、性别、BMI、是否合并高血压、糖尿病、冠心病、术前空腹血糖、白蛋白、TBIL 情况的比较均无统计学意义(均P>0.05),三组有可比性(表1)。

表1 三组患者术前临床资料比较

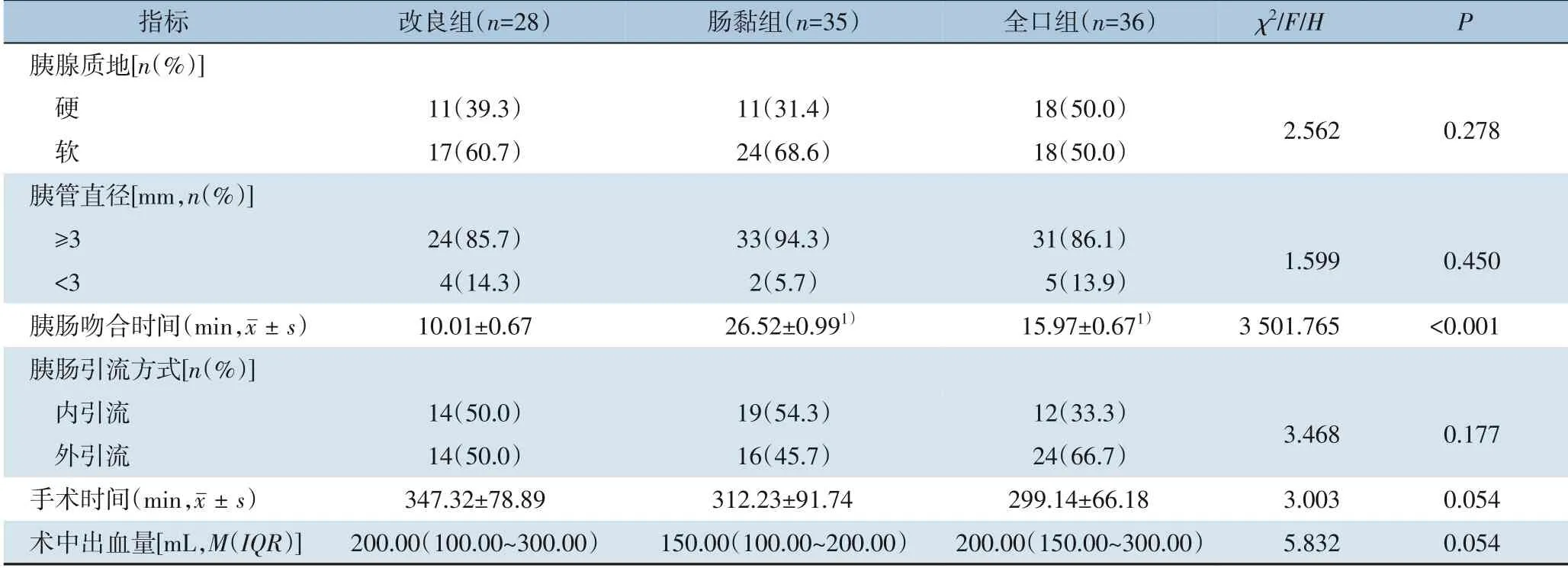

2.2 三组术中临床资料比较

改良组、肠黏组和全口组对应的胰腺质地、胰管直径、胰肠引流方式均无统计学意义(均P>0.05)。改良组、肠黏组、全口组的胰肠吻合时间分别为(10.01±0.67) min、(26.52±0.99) min、(15.97±0.67) min, 差异有统计学意义(P<0.001)。组内两两比较提示:改良组胰肠吻合时间短于肠黏组和全口组(P<0.001)。三组对应的手术时间、 术中出血量均无统计学意义(均P>0.05)(表2)。

表2 三组患者术中临床资料比较

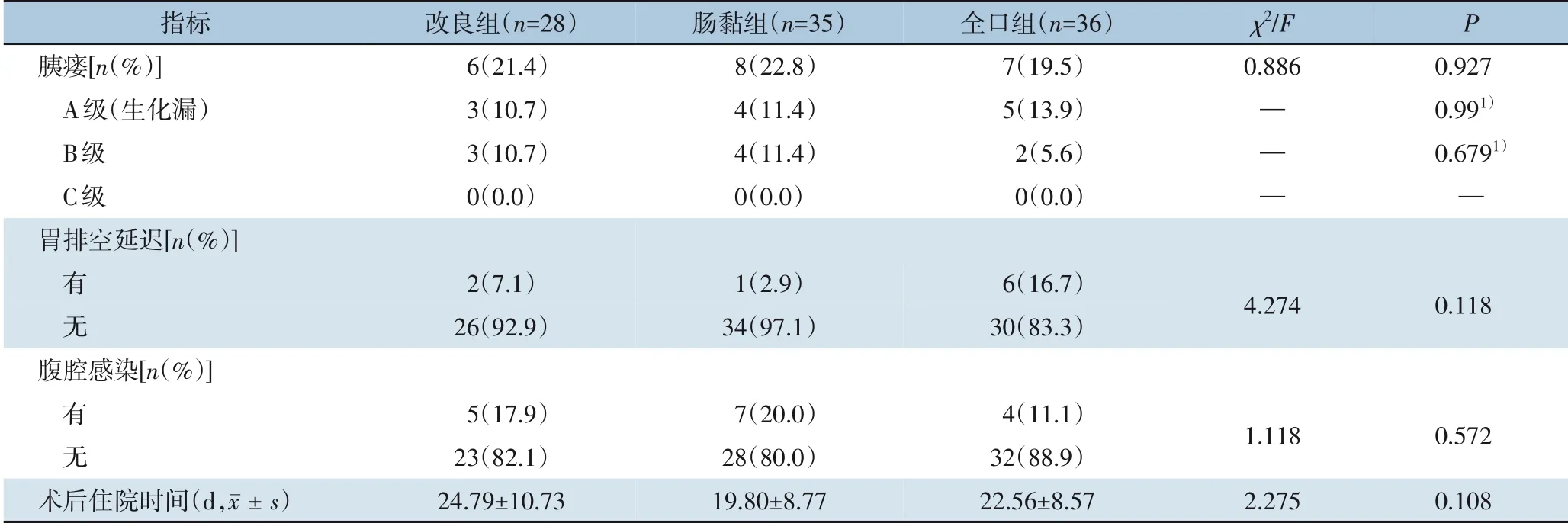

2.3 三组术后临床资料比较

改良组、肠黏组和全口组的胰瘘发生率分别为21.4%、22.8%、19.4%,各组的胰瘘、生化漏、B 级胰瘘及C 级胰瘘发生率差异无统计学意义(均P>0.05)。各组的腹腔感染、胃排空延迟发生率、术后住院时间差异无统计学意义(均P>0.05)(表3)。

表3 三组患者术后临床资料比较

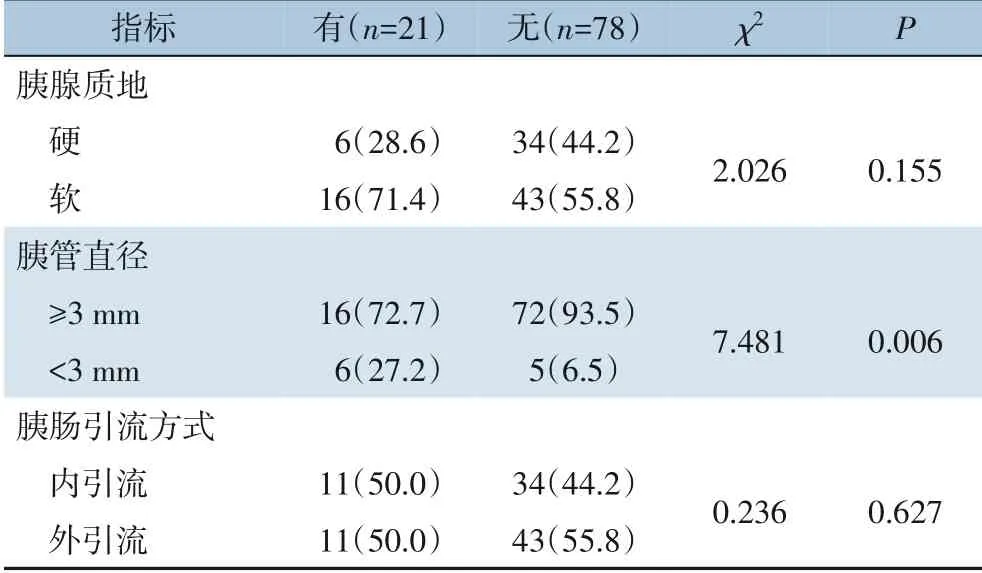

2.4 胰瘘的危险因素

胰管直径<3 mm 与术后胰瘘明显有关(P=0.004),胰腺质地、胰肠引流方式与术后胰瘘无关(均P>0.05)(表4)。

表4 胰腺质地、胰管直径、胰肠引流方式对胰瘘的影响[n(%)]

3 讨 论

目前PD 术后病死率虽然已经下降到5% 以下[9],却很难避免术后胰瘘的发生,术后胰瘘的发生率约为15%~40%,严重胰瘘也会引起腹腔感染和术后出血[10]。本研究通过回顾性研究分析数据得出改良组、肠黏组和全口组的胰瘘发生率分别为21.4%、22.8%、19.5%,三组比较无统计学意义(P>0.05),且改良组的生化漏、B 级胰瘘及C 级胰瘘与另外两组比较均无统计学意义(均P>0.05)。

导致术后胰瘘的因素很多,包括患者自身条件、胰腺因素、手术相关因素等[9-11],其中胰肠吻合方式是术者较为可控的因素[12-13],术者往往使用自己最熟练的方式进行胰肠吻合。

传统的胰管空肠黏膜吻合优点在于黏膜对黏膜的吻合更符合生物学生长方式,可使吻合口更快愈合、胰腺切缘的断面不会接触到空肠消化液,且不受胰腺和空肠尺寸的影响[12],同时也存在弊端,比如该吻合方式难度较高,操作复杂、费时;对于过细的主胰管(<3 mm)操作难度更大,且无法保证吻合口质量[8];胰腺前后壁缝合时缝线容易对较软的胰腺产生切割作用。

胰肠端侧全口吻合主要优点有适用于不同大小的胰腺断端,无特殊应用限 制条件[14-16];缝合胰腺组织多,缝线切割撕裂胰腺组织的可能性较胰管空肠黏膜吻合可能性小;缝合针数少,对组织损伤小;胰腺断面完全包于空肠腔内,避免副胰管渗出胰液对腹腔脏器和吻合口的腐蚀,但包绕空肠腔内的胰腺断端长期受到胰液、肠液、胆汁的腐蚀,出血风险增加。

近年新创的Blumgart 胰肠吻合,是当前使用及对其改良较多一种胰肠吻合方式[17]。多项研究[18-21]证实,与传统胰肠吻合方式相比,其术后胰瘘发生率明显降低,但其在进行胰管黏膜与空肠黏膜吻合时仍较为复杂。本文探讨的改良Blumgart 胰肠吻合在其基础上进行优化并结合洪德飞的“瘘管愈合”学说。洪德飞等[8,22-23]认为,胰管空肠黏膜吻合的吻合口形成是胰腺断端与空肠浆肌层形成瘘管的过程,发明的“洪氏一针法”胰肠吻合术彻底改变了这种理念,创建“人工瘘管”将胰液全部引入空肠腔内,并有足够长的时间等待胰腺断端与空肠浆肌层形成“自然瘘管”,可以减少术后胰瘘的发生。

本研究通过回顾性研究发现,改良Blumgart 胰肠吻合术中出血量、手术时间、术后并发症及术后住院时间与其他两种胰肠吻合方式相比差异均无统计学意义(均P>0.05),但胰肠吻合时间差异有统计学意义(P<0.001)。改良组的胰肠吻合时间为(10.01±0.67) min,较肠黏组(26.52±0.99) min 和全口组(15.97±0.67)min 明显缩短。对于胰肠引流方式的选择,主要根据主刀的长期临床经验及在术中探查发现的胰腺质地及胰管直径来决定,前期根据文献[24-25]报道对于胰腺质地相对较软、胰管直径较细的选择外引流可以降低术后胰瘘的发生率;后期多选择内引流方式,统计发现内引流并不增加术后胰瘘的发生,且术后更加简便、明显缩短平均住院时间、降低给患者带来的额外痛苦。

笔者认为此改良Blumgart 胰肠吻合有以下优势:⑴ 3 针交锁“U”字贯穿缝合胰腺全层及空肠浆肌层,可以减少胰腺断面出血、分支胰管胰瘘概率,并有效地避免了缝线对胰腺组织的切割。前壁连续缝合从3 针“U”字缝合结扎线的远侧进针,“U”字缝合结扎线能为前层连续缝线拉紧时提供抗张力作用。⑵ 胰管引流管进入空肠处荷包缝合,能有效防止肠腔内的肠液和胰液外渗。简化了胰管黏膜与空肠黏膜间的吻合,将胰管支撑管的作用由传统法的“支撑胰管”转变为“充分引流胰液、引导空肠黏膜与胰管的生长”,胰管引流管与主胰管及空肠小孔处做荷包缝合的均为可吸收线,待可吸收线被人体吸收后,胰管与空肠黏膜将沿胰管引流管生长达到黏连性愈合,最终形成洪德飞所说的“自然瘘管”。总之,该吻合方式简单快捷有效。

本研究为单中心回顾性研究且样本量偏少,病例的选择亦可能存在偏倚,分析可能存在偏差,有待开展多中心大样本的前瞻性研究。

综上,改良Blumgart 胰肠吻合较传统胰肠吻合方式能缩短胰肠吻合时间,同时保证了手术的安全性,是一种可靠的胰肠吻合选择。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。