新工科背景下智能制造工程专业人才交叉融合培养探索

2022-11-10刘金锋

康 超 刘 赞 刘金锋 钟 伟 陈 宇

(江苏科技大学机械工程学院,江苏 镇江 212100)

0 引言

随着全球经济的发展,不断涌现出区块链、大数据、物联网、边缘计算等新技术,并在现代工业基础领域深入融合发展,驱动着制造领域向复杂化、智能化、网格化的方向迈进。伴随新兴技术与制造业的深入交织,全球范围内正在形成新的制造生产模式,影响着产业的形态分布、供需方式以及产业经济增长与发展的方向。为占据新技术的制高点,突破并掌握关键的核心技术,各国都在加大、加快高新技术研发的强度,分别在高精端、高尖端领域纷纷布局,以期解决工程制造、冶金技术、移动通信、新能源、新材料等领域的卡脖子问题。作为国民经济重要的基石,传统制造业需要以新技术、新理念进行改革,而智能制造技术的引入为制造业的发展注入了强大的兴奋剂,正在快速驱动行业的改革创新,提升制造业的竞争力。为此,各国纷纷推出强国战略,如德国的“工业4.0战略”、日本的“互联工业战略”、中国的“中国制造2025战略”。为加快智能化制造技术,为企业提供急需的人才,我国教育部也顺势而变,加快了对智能方向人才的培养,仅2021年新增的高校专业中,人工智能方向占据1/3,这也充分说明国家对高校人才培养的重视程度。

智能制造最早由美国学者提出,是融合技术知识系统、机器人控制技术以及生产制造系统工程,对制造生产领域涉及的生产技术能力及其关联能力进行专家知识建模,从而使智能机器能够独立自主实现小批量生产的目的。智能制造是制造业创新驱动、转型升级的制高点、突破口以及主攻方向。为此,智能制造工程专业的设立也符合制造业发展的新趋势,是新工科背景下多学科交叉融合发展、相互需求的结果,是解决以往单一学科教学不能处理复杂工程问题的新趋势,开展跨学科、交叉学科的融合建设是高校专业建设的必然性。

虽然智能制造工程专业符合时代发展需求,然而,面临这样的新工科专业,各高校对学生的培养多处在探索的阶段,在专业建设过程中存在诸多问题,导致专业建设的不全面、效果差。基于此,本文重点剖析智能制造工程专业建设存在的问题,并提出了人才培养的措施。

1 智能制造工程专业建设存在的问题

1.1 融合行业特色的教学缺乏

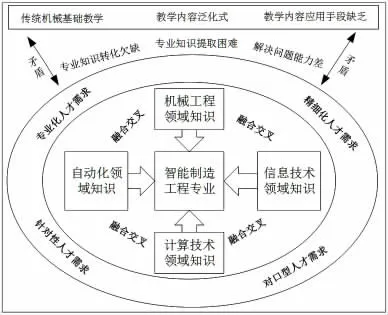

智能制造工程专业作为一个新兴专业,重点培养面向制造行业发展需求的专业人才,该专业具有重要的行业方向性。同时,智能制造作为一个多学科融合的集成领域,面向不同的制造领域,所涉及的专业变化也较为复杂,需要更专业、有针对性、精细化的人才,尤其面向日趋复杂的工程应用领域问题,对口型人才欠缺。目前,智能制造工程专业仍多以传统机械为基础进行教学,教学内容多以泛化式的基础教学为主,具体行业场景下的课程内容应用或技术手段的实施缺乏,容易造成学生在应用智能化技术与制造技术方向领域欠缺专业知识,进而导致学生从专业课程提取技术手段并解决问题的能力缺乏,使得培养专业人才的目标与现实仍然具有一定的差距,具体关系如图1所示。

别呦呦别过头,朝司大愣子抿嘴一笑。司大愣子心里直痒痒,但媳妇的话是圣旨,他不敢违抗,只好恋恋不舍地走了。

图1 融合行业特色的教学缺乏

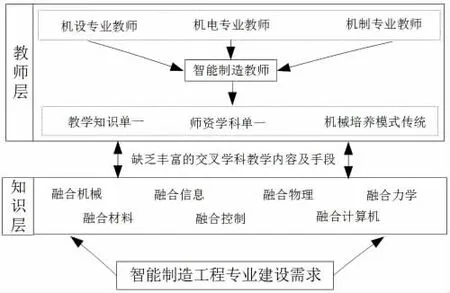

1.2 融合交叉学科的教学理念滞后

目前,一些高校在智能制造工程专业组建过程中,人员队伍的建设多以本学院各系部人才调动组成,如机械工程学院的智能制造工程专业多以机设、机电、机制等系部教师为主。然而,智能制造工程专业是以面向培养具有多学科领域知识的专业人才为目标,学生需要掌握的知识融合机械、信息、物理、力学、计算机、材料等多学科领域的相关知识,需要在专业教学培养中,将这些多学科知识有机的融合到培养方案、培养大纲中;同时,作为新的制造专业,智能制造工程专业的建设需要改革创新前沿新教材,需要更丰富的交叉学科教学内容及手段来突破现有传统专业教学的困境。但是,大多数开设的智能制造工程专业仍是整合现有教学资源,有针对性的课程建设与创新性较缺乏,具体关系如图2所示。

图2 融合交叉学科的教学理念滞后

2 智能制造工程人才培养措施

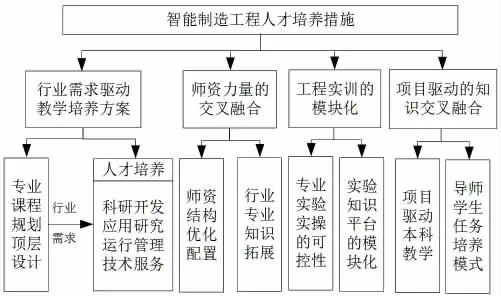

智能制造工程专业是紧跟时代发展的新兴学科,只有把握好行业需求,有针对性的依托学科交叉融合,积极探索合适的人才培养策略,才能追赶并引领高校专业的积极向上发展,具体可通过如图3所示措施进行培养。

图3 智能制造工程专业人才培养措施

2.1 行业需求驱动的教学培养方案

为培养适应经济社会发展需求,掌握智能产品设计、制造、应用及生产等专业知识的智能制造工程专业人才,需要从专业课程规划的顶层培养方案进行设计,以解决融合多学科专业知识的复杂工程智能制造问题为导向,坚持融合行业应用场景为具体应用对象,构建从事科研开发、应用研究、运行管理及技术服务等方面的高素质人才。具体培养方案主要从理论课程及实践课程上进行改革,开设面向行业背景应用的专业课程。以江苏科技大学为例,如船舶及海工机械装备设计、面向船舶的智能运维与健康管理,以及面向船舶建造领域的智能制造系统创新实践等。同时,加强智能制造专业学生第二学堂的专业教学,有序开展融合交叉学科的专业课程。

2.2 师资力量的交叉融合

教师作为培养人才的重要灵魂师,是构建与实现科教兴国的重要执行者,其在大学教育中具有举足轻重的作用。智能制造工程专业在高标准、高要求的需求下应运而生,对人才的整体素质有着严格的要求。因此,对智能制造工程专业的师资力量提出了更高的要求,需要进一步优化教师结构。具体需要依据高校培养人才的行业背景,凝练并提取智能制造工程专业在该行业领域应用的相关技术、方向、手段等,进而拓展相关方向的知识研究,提高本智能制造工程专业教师在该方向的力量。此外,如果高校教师资源充足,则可以开展校内教师资源的融合集成,调动与智能专业及行业背景相关的教师进行正常授课或兼职授课,逐步提高教师资源的合理性,有力促进师资结构的优化。

2.3 工程实训的模块化

目前,各大高校针对智能制造工程专业构建的工程实训平台,在学科融合方面做了一些工作,构建的实验平台融合了大数据、边缘计算、物联网及先进制造技术等关联智能制造技术的学科知识;其中也不乏许多高校开展了数字孪生技术、虚实融合技术、虚拟现实技术等增强智能制造工程专业的交互性,也取得了一定的成果。然而,部分高校在学生基础实训方面仍存在问题,其中实验可操作性是较为突出的一个问题。许多高校构建的智能制造实训平台集成化程度较高,平台的封闭性较好。虽然平台也融合了多学科技术,但高集成化迫使学生对于平台的可操作性变差,或者仅靠操作电脑完成基本的智能制造技术的演示功能,教学效果达不到,教学—实操、老师—学生间信息交叉互通未能体现;需要在构建实验平台时,以模块化/易操作/实用性为前提,而不能简单地仅仅为智能而体现智能。

2.4 项目驱动的专业知识交叉融合

随着高校人才的不断增长,企业对应届毕业生的要求也在不断提高,具有综合知识储备、实践经验多,以及动手能力强的学生成为发展的需求。因此,高校在提高学生知识运用、解决问题的能力方面迫在眉睫。针对智能制造技术融合多学科技术的特点,更需要以项目驱动本科生教学工作;高校要不断加大导师—学生—任务类型的培养模式,鼓励以学科竞赛、企业项目为驱动的学生教学培养方法,让更多的学生参与进各类项目中,变被动学习为主动实践,促进不同专业学生知识的交互融合,激发学生的内在潜质,最终实现提高学生知识运用与解决问题的能力。

3 结语

智能制造工程专业人才培养是中国制造向智能制造发展的关键,需要以具体行业需求背景为导向,融合行业多学科技术,改革智能制造工程专业培养模式,打破学科交叉教学的壁垒,真正促进学生综合水平的提升,培养出具有针对性解决行业问题能力的智能制造人才,为国家高水平智能化人才的培育提供保障。