密云水库周边板栗林下不同水土保持措施效益评价

2022-11-09杨润泽肖辉杰冯天骄王奋忠赵泽坤郭子萱王世雷朱俊英李世丰

杨润泽, 肖辉杰, 冯天骄, 王奋忠, 赵泽坤, 郭子萱, 王世雷, 朱俊英, 李世丰

(1.北京林业大学 水土保持学院 水土保持与荒漠化防治教育部重点实验室, 北京 100083; 2.北京市密云区水土保持工作站, 北京 101500)

北京市密云区石匣小流域属于京郊地区,隶属燕山山脉、潮白河流域,位于密云水库东北方向,是华北地区重要的生态屏障[1]。密云石匣小流域具备板栗(CastaneamollissimaBl.)生长的地域条件,板栗作为当地居民重要的经济来源之一,被大面积种植[2]。作为石匣小流域的主要经济作物之一,受经济效益驱使,当地已形成了大规模的板栗林,伴随的还有当地较为严重的土壤侵蚀问题[3]。然而,当地板栗林的经营管理属于粗放型,居民为方便捡拾板栗而将板栗树周围植被破坏,造成地表裸露。除此之外,为了板栗树根系的扩散而翻动根系周围土壤,造成土壤松动。长期不合理的耕作习惯造成了当地严重的土壤侵蚀问题,使得土地生产力下降,进而影响了当地板栗林的质量,给当地经济、生态的可持续发展造成严重的阻碍。除此之外,当地有大量板栗林种植于陡坡,在强降雨发生后会产生大量的径流与泥沙,大量污染物随其汇入密云水库,造成库区内水质下降,给北京市饮用水安全问题造成了严重的威胁[4]。

板栗林下土壤侵蚀问题引起了当地政府的高度重视,印发了《25度以上以裸露坡地为重点的水土保持综合治理方案》,且针对板栗林下土壤侵蚀也进行了相关防治措施的研究与探索。板栗林多种植于陡坡,有研究表明,5°以上的板栗林地土壤侵蚀问题较为严重,且认为25°以上的板栗林地应当逐步退出板栗种植。为减轻板栗林的土壤侵蚀问题,石匣小流域当地主要采取的措施有植被措施与工程措施,植被措施主要采用适合于当地生长且占用养分较低的植被种类,工程措施包括当地常见且成本较低的鱼鳞坑、水平条等措施[5]。本文通过对比分析不同水土保持措施对当地板栗林的水土保持作用,筛选出水土保持效益最佳且最适用于当地板栗林的水土保持措施。

1 研究区概况

本试验研究区位于北京市密云区石匣小流域(43°32′—43°38′N,117°01′—117°07′E),地处于密云水库东北方向。该流域隶属于燕山山脉,面积约33 km2,海拔150~390 m,位于山前冲积平原向山区的过渡地带。研究区属暖温带季风气候。年平均气温8~10℃,7月最高气温25.3℃,1月最低气温6.6℃。年平均降水量约为662 mm,其中生长季(6—9月)占77%。研究区日照充足,无霜期173 d,年太阳总辐射322.91 J/cm2,积温4 073.9℃,有利于间作农业的经营。该流域局部土壤为棕壤,其土壤质地轻、土层深、土质致密、耕作层浅,植被类型以杂草、灌丛为主,覆盖度为80%。丘陵地带存在的植被多为人工的板栗(CastaneamollissimaBl.)、刺槐(RobinapseudoacaciaLinn.)、油松(Pinustabulae-formisCarr.)及其他种类经济林等。土地利用方式主要为林地、坡耕地、草地和裸地。该地区土壤侵蚀模数高于土壤自然形成速度,土壤侵蚀问题严重。在这种情况下,由于不合理的土地利用方式与夏季强降雨的频繁发生,加剧了当地土壤侵蚀的发生。研究区土壤侵蚀面积为32.22 km2,共占研究区总面积的97.7%,土壤侵蚀模数为2 500 t/(km2·a)。

2 材料与方法

2.1 径流小区概况

本研究采用的径流小区布设于石匣小流域板栗林下,以因地制宜为准则,共布设3 m×3 m,3 m×6 m两种规格径流小区共13个(表1),对不同径流小区布设不同的水土保持措施。其中植被措施主要选用当地常见、具有一定水土保持效益且成本低廉的植物,包括卷柏〔Selaginellatamariscina(P. Beauv.) Spring〕、马齿苋(PortulacaoleraceaLinn.)及自然植被。工程措施主要包括水平条、椰丝毯、鱼鳞坑,于2021年8月份共观测当地10场侵蚀性降雨事件下各小区的产流产沙情况。

表1 径流小区概况

2.2 数据采集方法

通过虹吸式雨量计和雨量桶收集降雨相关数据,包括降雨量(mm)、平均降雨强度(mm/h)、降雨持续时间(min)、30 min内最大降雨强度I30(mm/h)和60 min内最大降雨强度I60(mm/h)。每次侵蚀性降雨事件发生后测量桶内径流深度(mm),结合径流桶底面积与小区面积计算出单位面积径流量(m3/km2);泥沙量的测定需要对每个小区进行3次取样,采样前将桶内泥水混合物混合均匀,然后转移至实验室烧杯中沉淀并过滤,再将沉淀物放入电热恒温箱中,在105℃下干燥至恒重;称重后得到沉淀物质量,结合小区面积计算出3个泥沙样本的平均值即单位面积泥沙量(t/km2)。每次测量后需将径流桶清空,以承接下次降雨产生的径流与泥沙。土壤含水率用TDR法在上中下坡位各测一值,取平均值。

2.3 坡度标准化方法

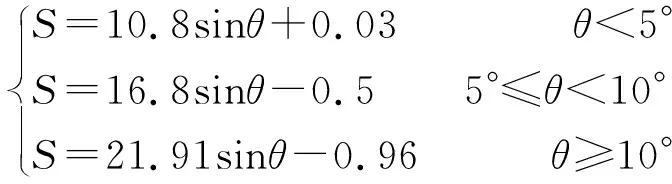

试验区内各个径流小区处于不同的坡度下,由于坡度是影响土壤侵蚀重要因素,因此我们需要将不同坡度小区校正到同一坡度下以消除坡度带来的试验误差,使得试验尽量能在同一条件下进行。我们选择16.5°作为标准坡度,并将其他坡度地块的监测数据转换为16.5°进行比较,从而有效消除了坡度对土壤侵蚀的影响。结合以往对坡度标准化和对当地地形特征的研究,本试验采用了之前学者研究出的坡度标准化公式[6]:

(1)

Ai′=Ai/Si×S16.5

(2)

式中:S为坡度因子;θ为坡度(°);Ai′为第i小区校正到16.5°坡度上的侵蚀量(m3/km2);Ai为第i小区的侵蚀量(t/km2);S16.5为16.5°坡度的坡度因子;Si为第i小区的坡度因子。

3 结果与分析

3.1 样本降雨事件特征

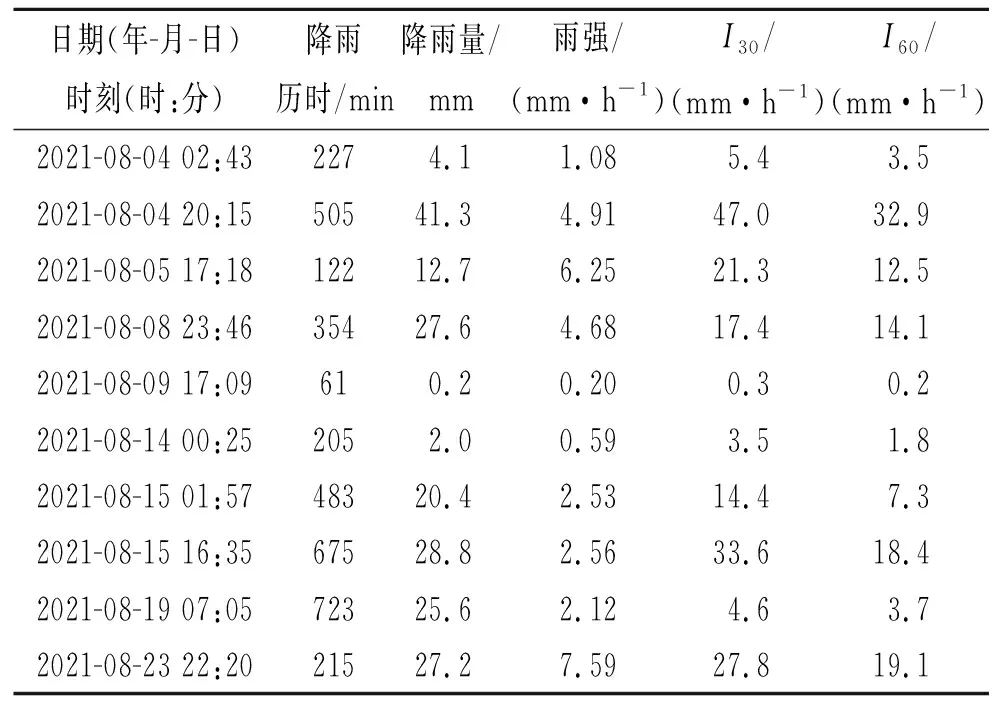

降雨是土壤侵蚀发生的直接动力,本研究根据密云当地气象站的降雨相关数据,选取2021年8月份的10次降雨作为样本降雨事件(表2)。10次降雨事件的降雨总量为189.90 mm,次降雨量的变化范围为0.2~41.3 mm,平均单次降雨量为18.99 mm;平均雨强、平均降雨历时、平均I30、平均I60分别为3.25 mm/h,357 min,17.53 mm/h,11.35 mm/h。本研究选取的10场降雨,降雨类型丰富,雨量充足,具有很好的观测价值,在该条件下进行不同水保措施的土壤侵蚀观测也具有重要的参考价值。

表2 样本降雨事件特征

3.2 不同植被措施下产流产沙量的对比(未布设工程措施)

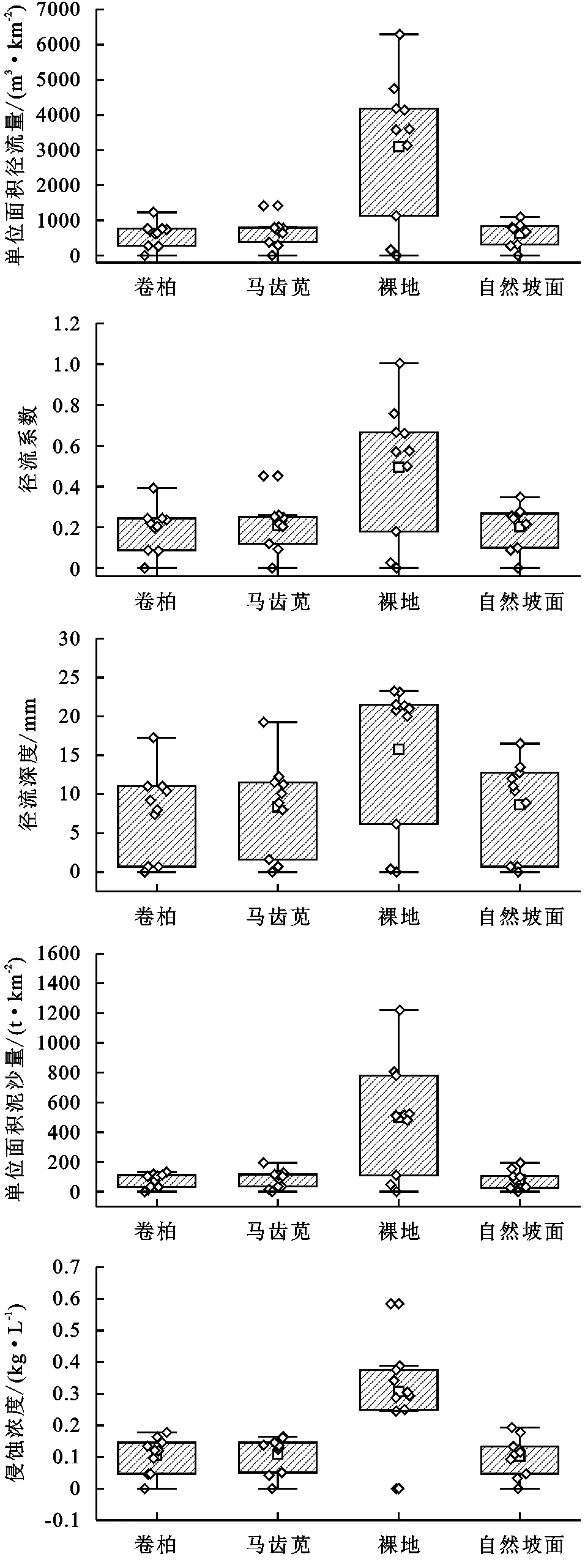

在仅种植植被而无工程措施布设的条件下,对各种植被措施的产流产沙量进行对比。如图1所示,卷柏、马齿苋以及当地自然植被均具有较好的水土保持效益。其中卷柏、马齿苋、自然坡面的平均单位面积径流量分别为598.21,650.88,637.08 m3/km2,径流系数分别为0.30,0.33,0.35。在减轻地表径流作用方面,卷柏、马齿苋、自然坡面的减流率依次为61.36%,57.96%,58.85%。卷柏、马齿苋、自然坡面的平均单位面积泥沙量为71.87,82.64,80.31 t/km2,侵蚀浓度分别为0.105,0.109,0.103 kg/L。在减轻泥沙量作用方面,卷柏、马齿苋、自然坡面的减沙率依次为85.61%,83.57%,83.92%。可以看出,在仅布设植被措施的情况下,当地减轻地表径流及泥沙运移作用最大的植被类型为卷柏,其次为自然坡面。

图1 不同植被措施产流产沙量的对比

3.3 不同植被措施下产流产沙量的对比(布设工程措施)

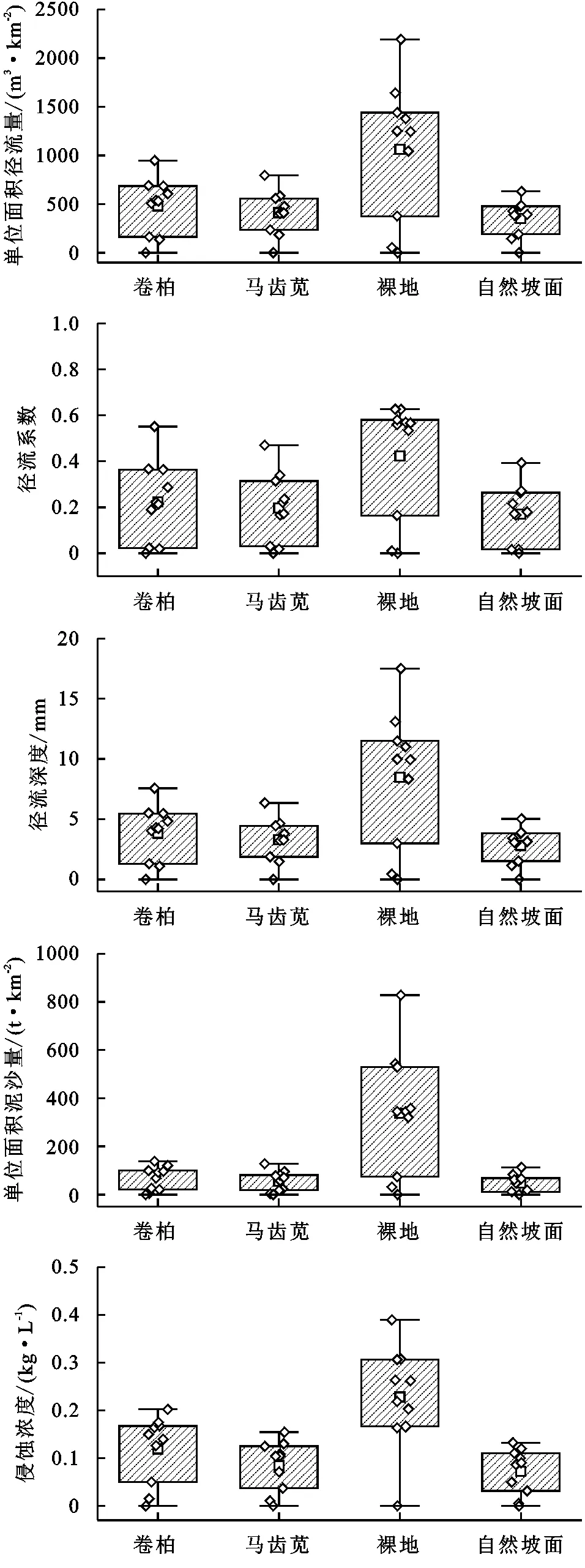

3.3.1 工程措施相同、植被措施不同 在布设工程措施的条件下,对工程措施相同、植被措施不同径流小区的产流产沙量进行对比,可以看出,本研究所栽种的卷柏、马齿苋两种植被措施以及生长当地天然植被的自然坡面均具有一定水土保持效益。由图2可以看出,采取不同植被措施的径流小区单位面积径流量、径流系数、径流深度均不同,不同植被措施下这3种指标由大到小排序依次为:裸地、卷柏、马齿苋、自然坡面。其中自然坡面、马齿苋、卷柏的单位面积径流量分别为351.57,411.03,480.74 m3/km2,减流率分别为66.93%,61.34%,54.84%。可以看出,生长天然植被的自然坡面减流效果最好,其次为马齿苋措施。

图2 不同植被措施产流产沙量的对比(含工程措施)

卷柏、马齿苋及自然坡面措施均具有一定的减沙效益。卷柏、马齿苋与自然坡面的单位面积泥沙量依次为66.45,55.47,46.95 t/km2,减沙率分别为80.30%,83.55%,86.08%。另外从侵蚀浓度角度分析,卷柏、马齿苋、自然坡面的侵蚀浓度依次为0.12,0.08,0.07 kg/L。可以看出,减沙效果最好的植被措施为自然坡面措施。

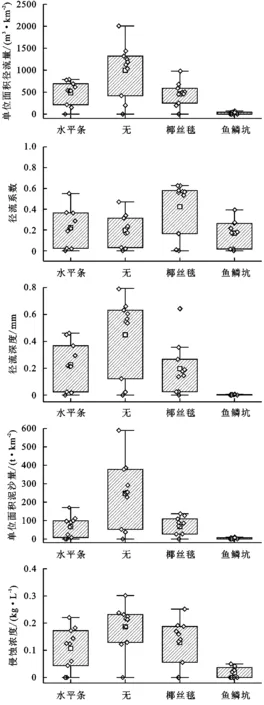

3.3.2 植被措施相同、工程措施不同 在布设工程措施的条件下,对工程措施相同、植被措施不同径流小区的产流产沙量进行对比,可以看出,本研究所采用的水平条、椰丝毯和鱼鳞坑均具有一定水土保持效益。不同种类工程措施参与的径流小区在样本降雨时间下所产生的径流量、泥沙量均不同,即不同水土保持工程措施的水土保持效益不同。由图3可以看出,在减轻地表径流的作用大小方面3种工程措施的排序依次为:鱼鳞坑、水平条、椰丝毯。不同工程措施单位面积径流量、径流系数、径流深度的排序一致。鱼鳞坑、水平条、椰丝毯在样本降雨时间下产生的单次降雨平均单位径流量依次为23.20,459.84,482.51 m3/km2;此3种措施参与的径流小区相对于无工程措施布设的小区其减流率分别达到97.69%,53.92%,51.61%,在减少径流量方面效果最好的是鱼鳞坑措施,其次为水平条措施。

图3 不同工程措施产流产沙量的对比

从减沙效果来看,不同工程措施的减沙效益不同。水平条、椰丝毯、鱼鳞坑3种措施在样本降雨下的单位面积泥沙量依次为66.56,67.30,3.21 t/km2,减沙率依次为72.94%,72.64%,98.70%。除此之外,不同工程措施次降雨平均侵蚀浓度最小的为鱼鳞坑,为0.02 kg/L。

3.4 不同水土保持措施配置模式下产流产沙量的对比分析

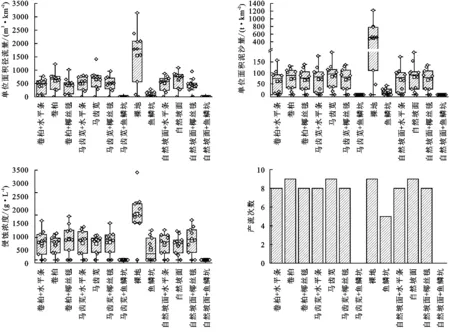

从不同工程措施与不同植被措施组合而成的水土保持措施配置模式角度来看,本研究所采用的水保措施配置模式均具有一定的水土保持效益。不同水保措施配置模式的减流减沙效果有所差异。除裸地外,本研究共有12种水土保持措施配置模式。如图4所示,在10次样本降雨事件下产流9次的配置模式有卷柏、马齿苋、裸地、自然坡面;产流8次的包括卷柏+水平条、卷柏+椰丝毯、马齿苋+水平条、马齿苋+椰丝毯、自然坡面+水平条、自然坡面+椰丝毯;产流5次的有鱼鳞坑;除此之外,马齿苋+鱼鳞坑、自然坡面+鱼鳞坑两种水保措施配置模式布设的径流小区无产流产沙。

如图4所示,从水土保持效益对比,卷柏+水平条、卷柏、卷柏+椰丝毯、马齿苋+水平条、马齿苋、马齿苋+椰丝毯、马齿苋+鱼鳞坑、鱼鳞坑、自然坡面+水平条、自然坡面、自然坡面+椰丝毯、自然坡面+鱼鳞坑的单位面积径流量依次为413.85,598.21,430.16,497.88,650.88,495.37,0,92.80,509.16,637.08,453.98,0 m3/km2,减流率依次为73.27%,61.36%,72.21%,67.84%,57.95%,68.00%,100%,94.01%,67.11%,58.84%,70.67%,100%;该12种配置模式的单位面积泥沙量依次为61.34,71.87,66.16 t/km2,70.62,82.64,68.62,0,12.82,67.13,80.31,67.12,0 t/km2,减沙率依次为87.73%,85.63%,86.77%,85.88%,83.47%,86.28%,100%,97.44%,86.57%,83.94%,86.58%,100%。

图4 不同工程措施产流产沙量的对比

可见,本研究所采用的水土保持措施配置模式均具有较好的水土保持效益,其中较为突出的有马齿苋+鱼鳞坑、自然坡面+鱼鳞坑等配置模式,其次为单独布设的鱼鳞坑措施。值得注意的是,鱼鳞坑措施参与的配置模式均表现出了较好的水土保持效果。

3.5 不同水土保持措施配置模式下产流产沙量对不同降雨强度的响应

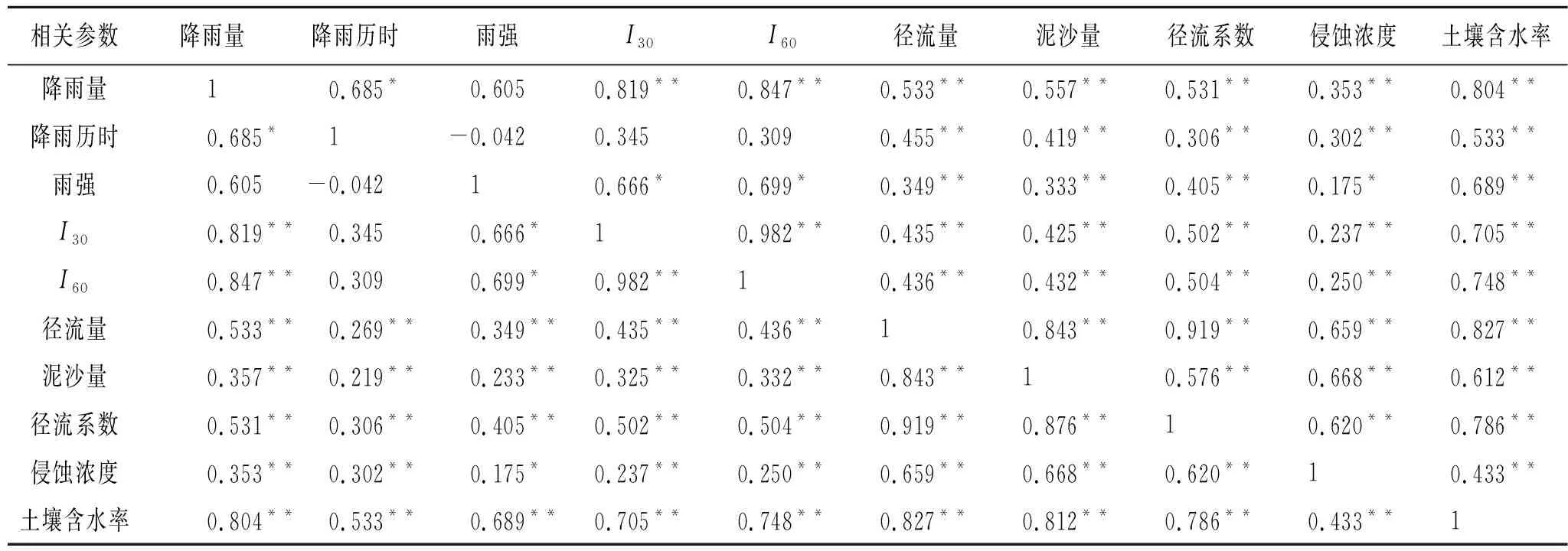

为探究降雨等其他因子对土壤侵蚀相关因子的影响,对降雨量、雨强等降雨相关因子与产流产沙量等土壤侵蚀因子及土壤含水率进行相关分析。由表3可知,产流产沙量与所有降雨相关因子均呈极显著的正相关关系。其中径流量与降雨量、降雨历时、I30、I60、土壤含水率的相关系数分别为0.533,0.455,0.435,0.436,0.827。可以看出,对径流量影响最大的降雨相关因子为降雨量。泥沙量与降雨量、降雨历时、I30、I60、土壤含水率的相关系数分别为0.557,0.419,0.425,0.432,0.812。可以看出,对泥沙量影响最大的降雨相关因子同样为降雨量。值得注意的有,土壤含水率与除降雨历时、侵蚀浓度因子外其他所有因子均呈相关系数高于0.6的极显著正相关关系,其中与降雨量、径流量的相关系数分别为0.804,0.827。

表3 降雨因子、土壤侵蚀因子、其他因子之间的相关性

4 讨 论

4.1 水土保持措施对板栗林下土壤侵蚀的影响

受经济利益驱动,板栗林被广泛种植于山区丘陵地带,且较多板栗林栽种于坡度较大的陡坡。板栗林是密云区的主要经济树种之一,在当地被大量种植,然而由于当地居民长期不合理的耕作习惯,造成了板栗林下植被的严重破坏,大量地表裸露。与此同时,部分居民为促进板栗根系扩散而频繁对板栗林下土壤进行疏松,这些行为破坏了林下土壤的性质,降低了土地生产力,也加剧了板栗林下的土壤侵蚀问题。除此之外,陡峭的坡面也加剧了土壤侵蚀的发生。

目前,板栗林下常用的水土保持工程措施包括水平条、树盘、蓄水池等,其主要通过拦蓄降水、促进降水入渗、减轻径流对坡面的冲刷而减轻林下土壤侵蚀[7]。除此之外,鱼鳞坑、宾格网、石笼措施亦可减轻径流与泥沙对坡地的冲刷[8-10]。然而,工程措施由于仅起到拦挡水土等外力作用,未必能具有最大限度的水土保持效益,因此还需要配合以植被措施对土壤进行改良,以达到水土保持效益的最大化。研究表明,植被覆盖可以降低雨滴击溅的动能,并且可以减缓地表径流的流速,进而减轻土壤侵蚀[11]。因此,对于板栗林下土壤侵蚀的防治应当提高植被覆盖率。研究表明,卷柏、马齿苋可有效降低地表径流量与泥沙量[12-13]。取得这些结果的原因是植被的冠层部分对降雨进行了截留,降低了雨滴击溅对土壤结构的破坏。且植被地上部分对径流与泥沙有一定拦截作用。除此之外,植被的根系增加了土壤团聚体的稳定性,改善了土壤结构,进而提高了土壤的渗透性与抗蚀性。本研究的结果表明,石笼、鱼鳞坑、卷柏、马齿苋及自然植被等措施均有一定水土保持效益,且马齿苋+鱼鳞坑、自然坡面+鱼鳞坑两种配置模式可将其水土保持效益最大化。对于板栗林下土壤侵蚀的防治问题,除了需要考虑水保措施的防治效果外,还需要平衡生态防护与居民增收之间的关系,在选取工程措施及植被措施时,应尽可能节约成本。未来应当进一步提高当地居民的生态保护观念,普及水土保持相关知识。同时应当加大对当地水土保持措施防治效益的研究,以筛选出最合适于当地的水土保持措施配置模式。

4.2 降雨因子对板栗林下土壤侵蚀的影响

土壤侵蚀是指在降雨产生的地表径流的冲刷下,造成土壤颗粒被剥离,泥沙运移与沉积的过程[14]。板栗林下土壤侵蚀过程十分复杂,影响因素较多,主要包括降雨相关因子与下垫面因子,其中降雨因子主要包括降雨量、雨强等因素,下垫面主要包括地表植被、土壤理化性质等因素[15]。根据之前的研究表明,对土壤侵蚀因子影响最大的降雨因子为降雨侵蚀力因子,即降雨动能E与I30的乘积EI30。而本研究结果表明,影响产流产沙量最大的降雨因子为降雨量,这种结果可能是板栗林下土壤侵蚀特殊的过程与机理导致的,因此未来需要加大对板栗林下土壤侵蚀过程与机理的研究。除此之外,有研究表明,未来强降雨发生的频率有增加的可能性[11]。未来需要对强降雨可能造成的土壤侵蚀加以警惕,同时对强降雨条件下水土保持效益较好的防治措施进行筛选与推广。

5 结 论

(1) 在仅布设植被措施的条件下,卷柏、马齿苋以及生长天然植被的自然坡面均具有较好的水土保持效益。卷柏、马齿苋、自然坡面的减流率依次为61.36%,57.96%,58.85%,减沙率依次为85.61%,83.57%,83.92%。在仅布设植被措施、无工程措施布设的条件下,当地减轻地表径流及泥沙运移作用最大的植被类型为卷柏,其次为自然坡面。

(2) 在同时布设植被措施与工程措施的条件下,各种水保措施也均具有较好的水土保持效益。工程措施相同、植被措施不同时,卷柏、马齿苋、自然坡面减流率分别为66.93%,61.34%,54.84%,减沙率分别为80.30%,83.55%,86.08%。生长天然植被的自然坡面减流减沙效果最好。工程措施不同、植被措施相同时,鱼鳞坑、水平条、椰丝毯减流率分别达到97.69%,53.92%,51.61%,减沙率依次为72.94%,72.64%,98.70%。在减少径流量方面效果最好的是鱼鳞坑措施,其次为水平条措施。本研究所采用的水保措施配置模式均具有一定的水土保持效益。不同水保措施配置模式的减流减沙效果有所差异。

(3) 综合比较所有水保措施及配置模式,可以看出,卷柏+水平条、卷柏、卷柏+椰丝毯、马齿苋+水平条、马齿苋、马齿苋+椰丝毯、马齿苋+鱼鳞坑、鱼鳞坑、自然坡面+水平条、自然坡面、自然坡面+椰丝毯、自然坡面+鱼鳞坑的减流率依次为73.27%,61.36%,72.21%,67.84%,57.95%,68.00%,100%,94.01%,67.11%,58.84%,70.67%,100%,减沙率依次为87.73%,85.63%,86.77%,85.88%,83.47%,86.28%,100%,97.44%,86.57%,83.94%,86.58%,100%。马齿苋+鱼鳞坑、自然坡面+鱼鳞坑配置模式的水土保持效益最佳,其次为单独布设的鱼鳞坑措施。

(4) 对板栗林下产流产沙量影响最大的因子为降雨量因子,降雨量与径流量、泥沙量的相关系数分别为0.533,0.557,呈极显著的正相关关系。径流量与泥沙量、径流系数、侵蚀浓度、土壤含水率的相关系数分别为0.843,0.919,0.659,0.827,呈极显著相关关系。